Si vous n’êtes pas saturés des commémorations du centenaire de 1918, je réédite ce vieil article, je pense à peu près à jour avec les liens vers toutes les publications sur le sujet sur mon blog…

Introduction du 21/10/2014

A l’approche du 11 novembre 2014, j’ai essayé de mettre à jour cet article récapitulant les monuments aux morts dont je vous ai parlés… et vous proposerai du 4 au 11 novembre de nouveaux articles sur des monuments aux morts, des lectures et des BD en lien avec la première guerre mondiale! Il faudrait que j’ajoute à la fin des tableaux des sélections de lecture… Qu’en pensez-vous?

Article d’origine… En ce 11 novembre 2012, que d’aucuns voudraient un jour de commémoration de tous les conflits, j’ai préparé un article regroupant tous les monuments aux morts dont je vous ai déjà parlé, en séparant les différents conflits… Parce qu’ils sont directement liés à la Première Guerre mondiale, j’ai mis dans cette catégorie le monument « à la France, la Belgique reconnaissante » à Paris et la fontaine ou monument mémorial américain à Tours. Vous pouvez aussi revoir mon article sur l’exposition 1917 au centre Pompidou-Metz.

Les vignettes sont liées aux articles, et je complèterai cette page au fil des articles à paraître, j’en ai encore beaucoup en stock.

Je ne reprends pas ici la liste des monuments identiques de monuments de Maxime Réal del Sarte ni les monuments de Bénet en France et ailleurs (j’ai complété la liste depuis sa première parution). J’ai juste intégré ici ceux que j’ai publiés personnellement et les photographies de Zazimuth pour celui de Briey.

Et pour ceux que le sujet intéresse, Hérisson propose une bibliographie jeunesse sur la première guerre mondiale. Pour la deuxième guerre mondiale, la liste officielle des prisonniers de guerre est disponible sur Gallica.

Navigation dans la page Monuments aux morts

- Monuments de la guerre de 1870

- Monuments de la première guerre mondiale

- Monuments de la deuxième guerre mondiale

- Monuments des autres conflits

- au rayon romans et bandes dessinées

Monuments de la guerre de 1870

| Département | Commune | Sculpteur | Vignette |

|---|---|---|---|

| 16-Charente | Angoulême, monument aux mobiles de la Charente | Raoul Verlet |  |

| 17-Charente-Maritime | La Rochelle, monument aux soldats et marins morts de 1870 | Pierre Laurent |  |

| 37-Indre-et-Loire | Tours | Marcel Gaumont |  |

| 46-Lot | Cahors | Cyprien Antoine Calmon |  |

| 79-Deux-Sèvres | Bressuire | Jules Rispal |  |

| 79-Deux-Sèvres | Niort, Gloria Victis | Antonin Mercié |  |

| 86-Vienne | Châtellerault | Aimé Octobre |  |

| 86-Vienne | Poitiers | Jules Coutan |  |

| 87-Haute-Vienne | Limoges | Martial Adolphe Thabard |  |

Monuments de la guerre de 1914-1918

Monuments de la deuxième guerre mondiale

| Département | Commune | Sculpteur | Vignette |

|---|---|---|---|

| 16-Charente | Angoulême, stèle aux déportés Espagnols |  |

|

| 17- Charente-Maritime | La Rochelle, monument de la résistance | Henri Gayot |  |

| 37-Indre-et-Loire | Amboise, stèle aux déportés |  |

|

| 37-Indre-et-Loire | Tours, la plaque commémorative des enfants juifs déportés de l’école Mirabeau à Tours |  |

|

| 39, Jura | Lons-le-Saunier, monument à la résistance jurassienne | Charles Sarrabezolles |  |

| 44-Loire-Atlantique | Nantes, monument aux Cinquante Otages | Jean Mazuet |  |

| 44-Loire-Atlantique | Nantes, monument à De Gaulle | Françoise Boudier |  |

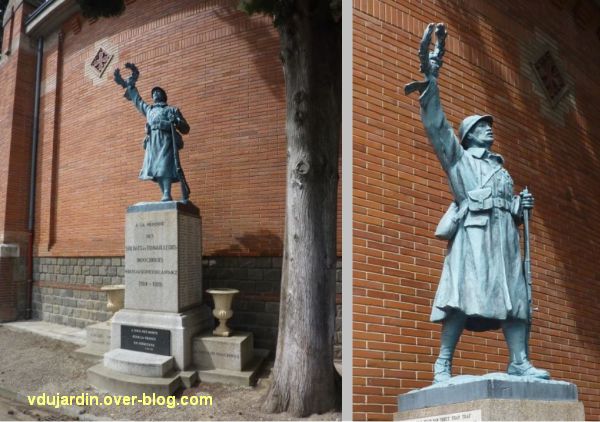

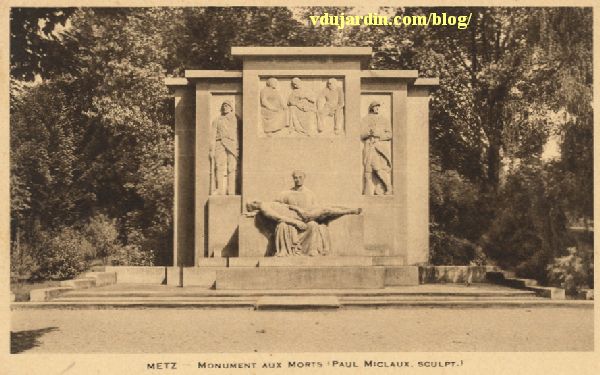

| 57 – Moselle | Metz, monument aux morts de 1914-1918 remanié | Paul Niclausse |  |

| 57, Moselle | Metz, Hommage aux Hommes de fer |  |

|

| 69- Rhône | Lyon, le monument de la Résistance dit le Veilleur de pierre | Georges Salendre |  |

| 79-Deux-Sèvres | Bressuire, stèle commémorative de la déportation |  |

|

| 79-Deux-Sèvres | Niort, monument aux soldats sans uniforme et la résistance | Jacques Dulau et Klotz |  |

| 85-Vendée | Les Sables-d’Olonne, le monument aux morts de la déportation | R. Langé |  |

| 85-Vendée | Les Sables-d’Olonne, le buste du capitaine Mignonneau | M. Suin |  |

| 86-Vienne | Châtellerault, le monument aux martyrs de la résistance | Louis Befroy | |

| 86-Vienne | Poitiers, Frontstalag 230 et camp de la Chauvineries |  |

|

| 86-Vienne | Poitiers, camp de la route de Limoges |  |

|

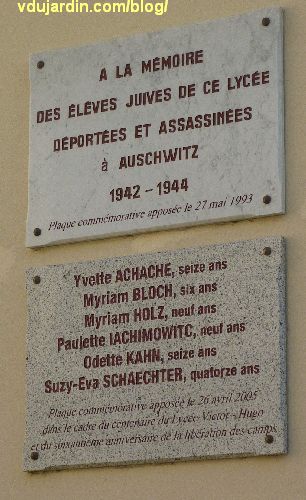

| 86-Vienne | Poitiers, plaques commémoratives des déportées, lycée Victor-Hugo |  |

|

| 86-Vienne | Poitiers, le monument commémoratif du stade poitevin (Joffre Laurentin et deux conflits mondiaux) |  |

|

| 86-Vienne | Poitiers, plaque commémorative de 1939-1945 (à la Pierre-Levée) |  |

|

| 86-Vienne | Poitiers, monument au réseau Louis Renard, cimetière de Chilvert |  |

Voir aussi le Le quartier de la gare de Poitiers… avant et après le 12 juin 1944

Monuments d’autres conflits et mémoriaux

| Département | Commune | Sculpteur | Vignette |

|---|---|---|---|

| 37-Indre-et-Loire | Amboise, monument érigé en 1971 | Paul Derycke |  |

| 44-Loire-Atlantique | Nantes, le mémorial de l’esclavage | Krzysztof Wodicsko et Julian Bonder |  |

| 86-Vienne | Châtellerault, centenaire de la fête de la fédération | Gustave Michel |  |

Un peu de lecture

J’ai mis en gras des livres qui me paraissent incontournables.

Première guerre mondiale

- Le crime de l’Albatros de Thierry Bourcy (Les aventures de Célestin Louise, flic et soldat)

- Mauvais genre de Chloé Cruchaudet

- 14 de Jean Echenoz

- Karl et Anna, de Leonhard Frank (traduction de Jean-Richard Bloch)

- Le grand troupeau de Jean Giono

- Crevaisons (Une aventure rocambolesque du Soldat inconnu, tome 5) de Manu Larcenet et Daniel Casanave

- Une après-midi d’été, de Bruno Le Floc’h

- La République et ses monuments aux morts en Poitou-Charentes de Charlotte Pon-Willemsen

- Les folies Bergères de Porcel et Zidrou

- Rouge Tahiti, de Didier Quella-Guyot et Sébastien Morice

- A l’ouest rien de nouveau de Erich Maria Remarque

- Le premier jour de la bataille de la Somme, 1er juillet 1916 de Joe Sacco (une vraie « merveille » malgré le thème)

- Putain de guerre! Tome 1: 1914, 1915, 1916, de Jacques Tardi

et au cinéma, en exposition et en musique…

- l’exposition 1917 au centre Pompidou Metz

- Abel Pann au musée d’histoire du judaïsme

- Vincere de Marco Bellocchio

- Dans la nuit de Charles Vanel

Deuxième guerre mondiale (BD, romans, témoignages)

- Terezin Plage de Morten Brask

- Rose Valland de Catel, Polack et Bouilhac

- Es-tu le maître de l’aube ? de Pearl Buck

- Derrière les lignes ennemies, de Marthe Cohn

- Sauve-toi, la vie t’appelle de Boris Cyrulnik

- Jardin d’hiver de Thierry Dancourt

- Aucun de nous ne reviendra, Le convoi du 24 janvier, La mémoire et les jours de Charlotte Delbo

- Dieu n’est même pas mort de Samuel Doux

- Éducation européenne, La promesse de l’aube de Romain Gary

- Liberté de Tony Gatlif et Eric Kannay

- Le meurtre du samedi matin de Batya Gour

- La Déesse des petites victoires de Yannick Grannec

- Le chat et la souris de Günter Grass

- La guerre d’Alan, tome 1, tome 2 et tome 3, d’Emmanuel Guibert

- La femme en vert de Arnaldur Indridason

- Petite histoire des colonies françaises, tome 3, la décolonisation, de Grégory Jarry et Otto T.

- Du passé faisons table rase de Thierry Jonquet

- L’espion de Staline d’Isabel Kreitz

- Un homme est mort… de Kris et Davodeau

- Yossel, 19 avril 1943, de Joe Kubert

- Millénium, tome 1, tome 2, tome 3, de Stieg Larsson

- Mort à la Fenice, de Donna Leon

- La peinture à Dora par François Le Lionnais

- La vie en sourdine de David Lodge, roman où il aborde un voyage à Auschwitz-Birkenau

- Ouvrier (volume 1), de Bruno Loth

- Les échelles du Levant d’Amin Maalouf

- Avenue de la Gare, de Michel Métreau

- Tsiganes, camp de concentration de Montreuil-Bellay, par Kkrist Mirror

- Black Mamba Boy de Nadifa Mohamed

- La bascule du souffle de Herta Müller

- Sang chaud, nerfs d’acier, de Arto Paasilinna

- Convoi vers l’est de Claude Pauquet

- N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, de Paola Pigani

- Effroyables jardins et Aimer à peine, Avec des mains cruelles, La folie Verdier, Et mon mal est délicieux de Michel Quint

- Les petits ruisseaux de Pascal Rabaté

- Itsik de Pascale Roze

- La grande mosquée de Paris de Gray Ruelle et Durland De Saix

- Le wagon, d’Arnaud Rykner

- Le village de l’Allemand de Boualem Sansal

- La réparation de Colombe Schneck

- Le cercle littéraire des amateurs de patates, de Shaffer et Barrows

- Maus, de Art Spiegelman, tome 1 : mon père saigne l’histoire, et tome 2 : Et c’est là que mes ennuis ont commencé, témoignage en bande dessinée sur la déportation de ses parents

- Visage slovène de Brina Svit

- Le faon de Magda Szabo

- Mon voisin le Père Noël, de Béatrice Tillier et Philippe Bonifay

- A la guerre comme à la guerre de Tomi Ungerer

- Ferdière, psychiatre d’Antonin Artaud de Emmanuel Venet

- Tsiganes de Jan Yoors

- Dans le berceau de l’ennemi de Sara Young

et au cinéma et en musique…

- La rafle, de Roselyne Bosch

- Parce que j’étais peintre de Christophe Cognet

- La douleur de Marguerite Duras, adaptée par Patrice Chéreau

- Une histoire italienne de Marco Tullio Giordana

- Ida de Paweł Pawlikowski

- Séraphine de Martin Provost

- Un homme est mort, adaptation de la BD de Chris et Davodeau, par Christophe Rocher

- Inglourious Basterds de Quentin Tarantino

- L’empereur d’Atlantis par Viktor Ullmann avec un livret de Peter Kien

Afghanistan

- Opium Poppy de Hubert Haddad

- Les hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra

- le Photographe, tome 1, tome 2 et tome 3, de Didier Lefèvre , Emmanuel Guibert et Frédéric Lemercier

- Syngué Sabour, pierre de patience, de Atiq Rahimi

- Kaboul disco, tome 1 et tome 2, de Nicolas Wild

Algérie (décolonisation)

- Pierre Sang Papier ou Cendre de Maïssa Bey

- La mémoire mutilée de Mohamed Cherid

- Petite histoire des colonies françaises, tome 3, la décolonisation, de Grégory Jarry et Otto T.

- La montagne de Jean-Noël Pancrazi

- Une enfance algérienne, plusieurs auteurs autour de Leïla Sebbar

- Mon cher fils de Leïla Sebbar

Algérie (guerre civile des années 1990)

- La longue nuit d’un repenti, La part du mort ; Morituri ; Double blanc et L’automne des chimères de Yasmina Khadra

- Le village de l’Allemand de Boualem Sansal

Cambodge

- Kampuchéa de Patrick Deville

- L’élimination de Rithy Panh

- Sur la route de Banlung de Rochel et Vink

- L’eau et la terre, Cambodge, 1975-1979 et Lendemains de cendres, Cambodge, 1979-1993, de Séra

- Cent mille journées de prières, tome 1 et tome 2 de Michaël Sterckeman et Loo Hui Phang,

- L’année du Lièvre de Tian, tome 1, Au revoir Phnom Penh, tome 2, Ne vous inquiétez pas

Espagne 1936

- Espagne, Espagne!, de Jean-Richard Bloch

Israël et Palestine

- Le lait et le fiel de Yves Créhalet

- Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle

- Ferme 54 de Galit et Gilad Seliktar

- Comment comprendre Israël en 60 jours (ou moins) de Sarah Glidden

- Meurtre au kibboutz, Le meurtre du samedi matin, Meurtre à l’université, Meurtre au philharmonique de Batya Gour

- Palestine de Hubert Haddad

- Une histoire d’amour et de ténèbres de Amos Oz

- Palestine, une nation occupée, Gaza 1956, de Joe Sacco

et au cinéma et en musique…

- Valse avec Bachir de Ari Folman

- Les Citronniers, de Eran Riklis

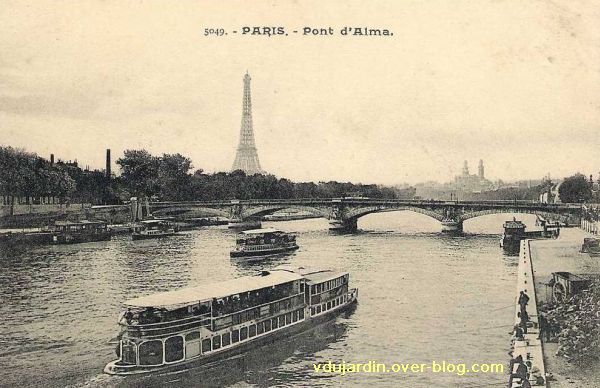

De passage à Paris ce week-end (27 janvier 2018), comme des centaines (milliers ?) de badauds, je suis allée voir le Zouave du pont de l’Alma, dans l’eau jusqu’à mi-cuisse. Du coup, je réédite cet article déjà ancien, qui parle un peu plus de la statue 😉

De passage à Paris ce week-end (27 janvier 2018), comme des centaines (milliers ?) de badauds, je suis allée voir le Zouave du pont de l’Alma, dans l’eau jusqu’à mi-cuisse. Du coup, je réédite cet article déjà ancien, qui parle un peu plus de la statue 😉

Sur les quatre statues qui s’y trouvaient à l’origine (voir plus bas), seul a été gardé le Zouave, œuvre de Georges Diebolt inaugurée en 1858.

Sur les quatre statues qui s’y trouvaient à l’origine (voir plus bas), seul a été gardé le Zouave, œuvre de Georges Diebolt inaugurée en 1858. A ses pieds (bon, il faudra attendre que l’eau baisse pour le voir par vous-même) se trouve tout son attirail, ses armes, son paquetage de soldat…

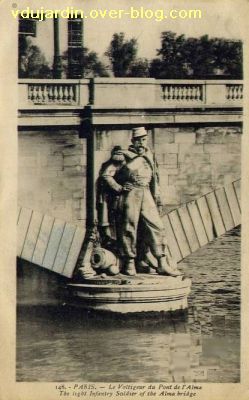

A ses pieds (bon, il faudra attendre que l’eau baisse pour le voir par vous-même) se trouve tout son attirail, ses armes, son paquetage de soldat… Retournons un peu en arrière avec cette carte postale ancienne. Le pont de l’Alma a été construit par l’ingénieur Gariel certes pour franchir la Seine, mais aussi pour célébrer la victoire des troupes franco-anglaises sur l’armée russe le 20 septembre 1854 à Alma lors de la guerre de Crimée, d’où la commande par l’empereur Napoléon III pour orner les piles du pont de quatre statues de 6m de haut de soldats en pied représentant les quatre armes qui avaient participé à cette bataille. Deux sculpteurs sont sollicités, Auguste Arnaud (né à La Rochelle en 1825, décédé en 1883) pour sculpter côté aval (vers la Tour Eiffel) l’Artilleur et le Chasseur à pied (je n’ai pas trouvé d’image ancienne) et Georges Diebolt (né à Dijon en 1816 et mort à Paris en 1861) pour réaliser le Grenadier (rive droite) et le Zouave (rive gauche) côté amont.

Retournons un peu en arrière avec cette carte postale ancienne. Le pont de l’Alma a été construit par l’ingénieur Gariel certes pour franchir la Seine, mais aussi pour célébrer la victoire des troupes franco-anglaises sur l’armée russe le 20 septembre 1854 à Alma lors de la guerre de Crimée, d’où la commande par l’empereur Napoléon III pour orner les piles du pont de quatre statues de 6m de haut de soldats en pied représentant les quatre armes qui avaient participé à cette bataille. Deux sculpteurs sont sollicités, Auguste Arnaud (né à La Rochelle en 1825, décédé en 1883) pour sculpter côté aval (vers la Tour Eiffel) l’Artilleur et le Chasseur à pied (je n’ai pas trouvé d’image ancienne) et Georges Diebolt (né à Dijon en 1816 et mort à Paris en 1861) pour réaliser le Grenadier (rive droite) et le Zouave (rive gauche) côté amont. Sur la première carte postale, on voit 3 statues et quatre arches, y a-t-il eu un pont entre celui de 1855 et celui de 1970? Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, et sur la carte plus récente, d’après la Seconde Guerre Mondiale, il n’y a plus que deux statues côté amont, qui sont bien le Grenadier et le Zouave [PS : à la réflexion, je pense qu’en dépit de la légende Pont de l’Alma, la première carte postale pourrait être un autre pont… les Invalides colleraient en nombre d’arches, mais la Tour Eiffel semble trop loin; les statues ne sont pas bien visibles, même avec une loupe, sur la carte postale].

Sur la première carte postale, on voit 3 statues et quatre arches, y a-t-il eu un pont entre celui de 1855 et celui de 1970? Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, et sur la carte plus récente, d’après la Seconde Guerre Mondiale, il n’y a plus que deux statues côté amont, qui sont bien le Grenadier et le Zouave [PS : à la réflexion, je pense qu’en dépit de la légende Pont de l’Alma, la première carte postale pourrait être un autre pont… les Invalides colleraient en nombre d’arches, mais la Tour Eiffel semble trop loin; les statues ne sont pas bien visibles, même avec une loupe, sur la carte postale]. Pour ajouter à la confusion, cette carte postale a pour légende « Le voltigeur »… qui est en fait un autre nom du grenadier (c’est la même arme, en fait). Il se trouve aujourd’hui à Dijon, ville natale du sculpteur Georges Diebolt (face au lac de Kir où il est curieusement éclairé en bleu blanc rouge la nuit, voir sur le

Pour ajouter à la confusion, cette carte postale a pour légende « Le voltigeur »… qui est en fait un autre nom du grenadier (c’est la même arme, en fait). Il se trouve aujourd’hui à Dijon, ville natale du sculpteur Georges Diebolt (face au lac de Kir où il est curieusement éclairé en bleu blanc rouge la nuit, voir sur le  Passons à la crue de 1910… Le Zouave à de l’eau jusqu’aux épaules, la foule se presse sur le pont (je pense que si la crue avait cette ampleur aujourd’hui, le pont serait fermé…)…

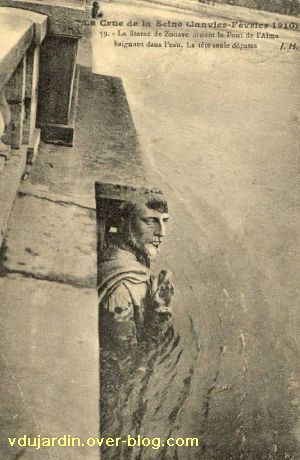

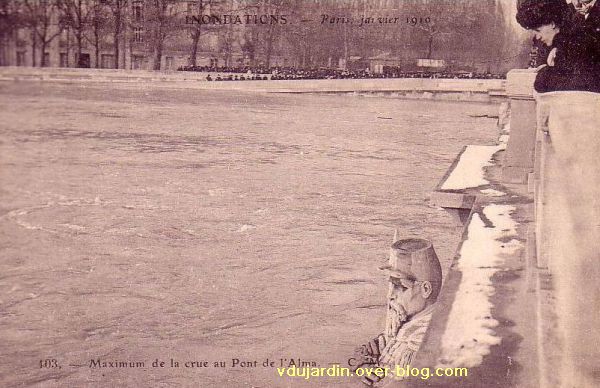

Passons à la crue de 1910… Le Zouave à de l’eau jusqu’aux épaules, la foule se presse sur le pont (je pense que si la crue avait cette ampleur aujourd’hui, le pont serait fermé…)… Voici le Zouave de plus près…

Voici le Zouave de plus près… Et le chasseur à pied…

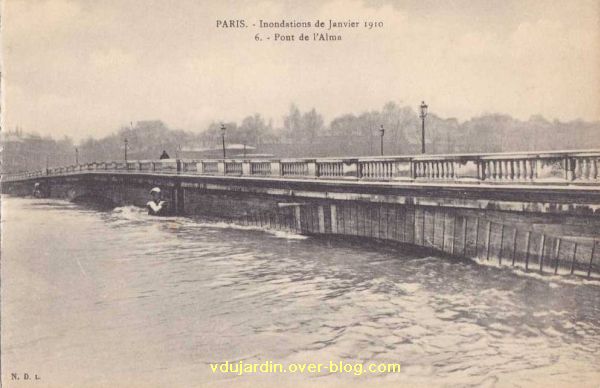

Et le chasseur à pied… Pour la route, une dernière vue générale, un jour où le pont était moins chargé en spectateurs. Ah si, une dernière précision, la hauteur du pont a un peu changé lors de sa reconstruction, je ne sais pas si les pieds du Zouave sont à la même hauteur qu’en 1910.

Pour la route, une dernière vue générale, un jour où le pont était moins chargé en spectateurs. Ah si, une dernière précision, la hauteur du pont a un peu changé lors de sa reconstruction, je ne sais pas si les pieds du Zouave sont à la même hauteur qu’en 1910. En ce 1er mai, je vous emmène à Paris, dans le 11e arrondissement, sur la petite esplanade Roger Linet (député communiste, secrétaire du syndicat CGT de Renault Billancourt, résistant et déporté)…

En ce 1er mai, je vous emmène à Paris, dans le 11e arrondissement, sur la petite esplanade Roger Linet (député communiste, secrétaire du syndicat CGT de Renault Billancourt, résistant et déporté)… … tout en haut de la rue Jean-Pierre Timbaud, métallurgiste parisien, » militant syndicat CGT, fusillé par les Nazis le 22 octobre à Châteaubriand », comme dit la plaque apposée…

… tout en haut de la rue Jean-Pierre Timbaud, métallurgiste parisien, » militant syndicat CGT, fusillé par les Nazis le 22 octobre à Châteaubriand », comme dit la plaque apposée… … sur la façade de la maison des métallurgistes.

… sur la façade de la maison des métallurgistes. Un peu cachée par les arbres, la voici de l’autre côté…

Un peu cachée par les arbres, la voici de l’autre côté… … et le portail. Les lyres rappellent qu’il s’agit d’abord une ancienne fabrique d’instruments de musique en cuivre, l’usine Couesnon, fondée en 1881 et fermée en 1936. Elle fut ensuite occupée, après la Deuxième Guerre Mondiale, par les syndicalistes de la métallurgie et est aujourd’hui occupée par la

… et le portail. Les lyres rappellent qu’il s’agit d’abord une ancienne fabrique d’instruments de musique en cuivre, l’usine Couesnon, fondée en 1881 et fermée en 1936. Elle fut ensuite occupée, après la Deuxième Guerre Mondiale, par les syndicalistes de la métallurgie et est aujourd’hui occupée par la  Donc, juste en face de la maison des métallurgistes se trouve la statue intitulée, comme dit la plaque, « Le Répit du travailleur », par [Jean] Jules Pendariès (Carmaux, 1862 – 1933), présenté sous le titre « Le répit », sous le numéro 3225, au

Donc, juste en face de la maison des métallurgistes se trouve la statue intitulée, comme dit la plaque, « Le Répit du travailleur », par [Jean] Jules Pendariès (Carmaux, 1862 – 1933), présenté sous le titre « Le répit », sous le numéro 3225, au  Revenons au Répit du travailleur… La statue en marbre représente donc un jeune homme, sans sa pioche, on a l’impression qu’il appuie son menton sur ses mains tenues en lévitation…

Revenons au Répit du travailleur… La statue en marbre représente donc un jeune homme, sans sa pioche, on a l’impression qu’il appuie son menton sur ses mains tenues en lévitation… … ce qui est encore plus net de côté. Certains trouvent qu’il a la même position que le penseur de Rodin. Il est couvert de graffiti (au moins au moment de la photographie, en octobre 2016), ce qui ne le met pas en valeur…

… ce qui est encore plus net de côté. Certains trouvent qu’il a la même position que le penseur de Rodin. Il est couvert de graffiti (au moins au moment de la photographie, en octobre 2016), ce qui ne le met pas en valeur… Je remets cet article à la une, à la suite du commentaire d’un lecteur de ce blog, Eric Lancelet, qui me signalait que l’un des membres de sa famille a posé comme modèle pour la République. Il m’a aussi transmis cette carte postale ancienne (et d’autres documents que je vais lire attentivement), merci beaucoup!!!

Je remets cet article à la une, à la suite du commentaire d’un lecteur de ce blog, Eric Lancelet, qui me signalait que l’un des membres de sa famille a posé comme modèle pour la République. Il m’a aussi transmis cette carte postale ancienne (et d’autres documents que je vais lire attentivement), merci beaucoup!!! Article du 27 octobre 2012

Article du 27 octobre 2012 Ce « monument à la mémoire des enfants de la Haute-Vienne morts pour la défense de la patrie en 1870-1871 » se compose d’un haut socle et d’un obélisque en pierre, devant lequel se trouve un groupe sculpté en bronze composé de trois éléments, une femme (la Haute-Vienne) au centre, encadrée de deux soldats de chaque côté.

Ce « monument à la mémoire des enfants de la Haute-Vienne morts pour la défense de la patrie en 1870-1871 » se compose d’un haut socle et d’un obélisque en pierre, devant lequel se trouve un groupe sculpté en bronze composé de trois éléments, une femme (la Haute-Vienne) au centre, encadrée de deux soldats de chaque côté. Chacun des blocs porte la marque du fondeur, « Etabts A. Durenne / Sommevoire / fondeur « ,

Chacun des blocs porte la marque du fondeur, « Etabts A. Durenne / Sommevoire / fondeur « ,

Oh, la femme reste rivée à ses activités domestiques… le sculpteur l’a dotée d’un rouet très réaliste…

Oh, la femme reste rivée à ses activités domestiques… le sculpteur l’a dotée d’un rouet très réaliste… A gauche, un officier brandit une courte épée (ou bien elle a été raccourcie par le temps???), suivi par un franc-tireur agenouillé armé d’un long fusil et chargé d’un lourd équipement sur son dos.

A gauche, un officier brandit une courte épée (ou bien elle a été raccourcie par le temps???), suivi par un franc-tireur agenouillé armé d’un long fusil et chargé d’un lourd équipement sur son dos. Les deux soldats de droite portent aussi leur matériel. A gauche, un clairon des troupes mobiles est tombé agenouillé au sol, probablement blessé. Derrière lui, un peu en retrait, un fantassin porte un fusil plus court que le soldat de l’autre côté.

Les deux soldats de droite portent aussi leur matériel. A gauche, un clairon des troupes mobiles est tombé agenouillé au sol, probablement blessé. Derrière lui, un peu en retrait, un fantassin porte un fusil plus court que le soldat de l’autre côté. Entre les deux groupes, les armoiries de la ville de Limoges surmontées d’un casque à pointe, et en avant, des branches de laurier et une couronne végétale.

Entre les deux groupes, les armoiries de la ville de Limoges surmontées d’un casque à pointe, et en avant, des branches de laurier et une couronne végétale. Le dôme de la basilique saint Martin de Tours a été restauré en 2016, dans le cadre de l’année des 1700 ans (supposés) de la naissance de saint Matin.

Le dôme de la basilique saint Martin de Tours a été restauré en 2016, dans le cadre de l’année des 1700 ans (supposés) de la naissance de saint Matin. En mai 2016, quand je suis allée voir les

En mai 2016, quand je suis allée voir les  Pour la saint Martin (11 novembre), le dôme était débarrassé de ses échafaudages et la statue

Pour la saint Martin (11 novembre), le dôme était débarrassé de ses échafaudages et la statue  La ville de Tours aurait voulu la dorer entièrement, mais

La ville de Tours aurait voulu la dorer entièrement, mais  Une solution intermédiaire a été trouvée, dorer les attributs liturgiques, le

Une solution intermédiaire a été trouvée, dorer les attributs liturgiques, le  La statue de

La statue de

… la tour Charlemagne …

… la tour Charlemagne … … et la tour de l’horloge.

… et la tour de l’horloge. Dans le renouveau catholique du 19e siècle, il était hors de question d’abandonner le si célèbre tombeau de saint Martin. Dès 1822, des projets de reconstruction, ou plutôt d’une construction neuve et plus modeste, sont établis. Il faudra près de 50 ans pour que le projet aboutisse. C’est finalement l’architecte

Dans le renouveau catholique du 19e siècle, il était hors de question d’abandonner le si célèbre tombeau de saint Martin. Dès 1822, des projets de reconstruction, ou plutôt d’une construction neuve et plus modeste, sont établis. Il faudra près de 50 ans pour que le projet aboutisse. C’est finalement l’architecte  Ici et là, des vestiges de l’ancienne basilique restent visibles ou perceptibles [voir en débit d’article une photographie similaire de novembre 2016, avec les dorures].

Ici et là, des vestiges de l’ancienne basilique restent visibles ou perceptibles [voir en débit d’article une photographie similaire de novembre 2016, avec les dorures]. En saison (j’y suis passée le dernier jour d’ouverture pour 2009), juste à côté, dans l’ancienne chapelle Saint-Jean, construite au 13e siècle à l’emplacement supposé d’un baptistère fondé par Grégoire de Tours, vous pouvez visiter le

En saison (j’y suis passée le dernier jour d’ouverture pour 2009), juste à côté, dans l’ancienne chapelle Saint-Jean, construite au 13e siècle à l’emplacement supposé d’un baptistère fondé par Grégoire de Tours, vous pouvez visiter le  Daniel dans la fosse aux lions est un grand thème traité par les artistes de l’époque romane, je vous en ai montré

Daniel dans la fosse aux lions est un grand thème traité par les artistes de l’époque romane, je vous en ai montré  Mais il est largement caché par la végétation pour la face où on devrait le voir le mieux…

Mais il est largement caché par la végétation pour la face où on devrait le voir le mieux… Si vous voulez mieux le voir, il vaut mieux aller sur le trottoir opposé de la rue des halles et vous munir de vos jumelles… car bien sûr, vous avez toujours une paire de jumelles quand vous allez visiter des édifices romans (ou autres). Je blague, mais c’est bien pratique de les avoir toujours à portée de main, le décor est parfois caché bien haut… ou bien loin.

Si vous voulez mieux le voir, il vaut mieux aller sur le trottoir opposé de la rue des halles et vous munir de vos jumelles… car bien sûr, vous avez toujours une paire de jumelles quand vous allez visiter des édifices romans (ou autres). Je blague, mais c’est bien pratique de les avoir toujours à portée de main, le décor est parfois caché bien haut… ou bien loin. En novembre 2016, la végétation a été enlevée, mais la tour n’est toujours pas restaurée.

En novembre 2016, la végétation a été enlevée, mais la tour n’est toujours pas restaurée. Aujourd’hui [7/10/2016], je vous emmène au Muséum d’histoire naturelle à Paris, ou plutôt sur la façade de l’un des bâtiments (galerie d’Anthropologie) rue Buffon. J’ai pris ces photographies en juin 2014… je passerai voir lors d’une prochaine visite à Paris si quelque chose a été fait pour restaurer cette sculpture ou si les sangles sont toujours là. Je ne suis pas sûre d’avoir le temps d’aller voir ce qu’il en est ce week-end.

Aujourd’hui [7/10/2016], je vous emmène au Muséum d’histoire naturelle à Paris, ou plutôt sur la façade de l’un des bâtiments (galerie d’Anthropologie) rue Buffon. J’ai pris ces photographies en juin 2014… je passerai voir lors d’une prochaine visite à Paris si quelque chose a été fait pour restaurer cette sculpture ou si les sangles sont toujours là. Je ne suis pas sûre d’avoir le temps d’aller voir ce qu’il en est ce week-end. [PS du 11/10/2016 : les sangles sont toujours en place… juste un peu plus sales! Le provisoire peut durer longtemps au Muséum… Et pour mes fidèles lecteurs, je suis encore en vadrouille quelques jours, au Pays basque, reprise des articles à mon retour].

[PS du 11/10/2016 : les sangles sont toujours en place… juste un peu plus sales! Le provisoire peut durer longtemps au Muséum… Et pour mes fidèles lecteurs, je suis encore en vadrouille quelques jours, au Pays basque, reprise des articles à mon retour]. Elle porte la signature J. Coutan 1900, pour

Elle porte la signature J. Coutan 1900, pour  Si l’un des aigles est bien blessé par une flèche…

Si l’un des aigles est bien blessé par une flèche… … et un aiglon semble mort (désolée, le point s’est fait sur la sangle et pas la sculpture…)…

… et un aiglon semble mort (désolée, le point s’est fait sur la sangle et pas la sculpture…)… … le troisième aigle est bien vaillant et attaque les trois chasseurs !

… le troisième aigle est bien vaillant et attaque les trois chasseurs ! Tout en bas, l’archer, nu, est accroupi à l’affût, armé d’un arc rudimentaire avec de grosses flèches.

Tout en bas, l’archer, nu, est accroupi à l’affût, armé d’un arc rudimentaire avec de grosses flèches. Le chasseur du haut se protège le visage avec le coude gauche et une branche de bois – même pas un gourdin – qu’il brandit de la main droite. Il a les cheveux couverts d’une peau de bête qui lui retombe dans le dos.

Le chasseur du haut se protège le visage avec le coude gauche et une branche de bois – même pas un gourdin – qu’il brandit de la main droite. Il a les cheveux couverts d’une peau de bête qui lui retombe dans le dos. Cabré en arrière, le troisième chasseur, dont les yeux sont visés par l’aigle survivant, brandit une simple pierre de la main droite. Il est vêtu d’un pagne en fourrure…

Cabré en arrière, le troisième chasseur, dont les yeux sont visés par l’aigle survivant, brandit une simple pierre de la main droite. Il est vêtu d’un pagne en fourrure… … mais comble du raffinement ;-), il porte des guêtres, enfin, des bandes de fourrure maintenue par des bandes molletières!

… mais comble du raffinement ;-), il porte des guêtres, enfin, des bandes de fourrure maintenue par des bandes molletières! Je poursuis la découverte du monument de la place de la République à Paris. Après les

Je poursuis la découverte du monument de la place de la République à Paris. Après les  Comme pour le lion et la République, la fonte a été réalisée par

Comme pour le lion et la République, la fonte a été réalisée par  Le premier relief illustre le 20 juin 1789… Alors, vite, on révise son histoire de France, tiens, à transmettre aux candidats à la Présidentielle et déjà aux candidats aux primaires: s’ils n’identifient pas correctement les événements de ces douze dates, ils sont disqualifiés! Alors… Vous avez trouvé? Oui, c’est le Serment du jeu de paume. Les députés, réunis pour les états généraux à Versailles, entrent en résistance contre le roi, ils approuvent le texte rédigé par l’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès et lu par Jean-Sylvain Bailly, « de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides »… La composition reprend en gros le célèbre dessin de David…

Le premier relief illustre le 20 juin 1789… Alors, vite, on révise son histoire de France, tiens, à transmettre aux candidats à la Présidentielle et déjà aux candidats aux primaires: s’ils n’identifient pas correctement les événements de ces douze dates, ils sont disqualifiés! Alors… Vous avez trouvé? Oui, c’est le Serment du jeu de paume. Les députés, réunis pour les états généraux à Versailles, entrent en résistance contre le roi, ils approuvent le texte rédigé par l’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès et lu par Jean-Sylvain Bailly, « de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides »… La composition reprend en gros le célèbre dessin de David… … y compris la foule qui applaudit aux fenêtres à l’arrière-plan…

… y compris la foule qui applaudit aux fenêtres à l’arrière-plan… … mais le panier à droite (pain?) n’est pas sur le dessin.

… mais le panier à droite (pain?) n’est pas sur le dessin. 14 juillet 1789… Là, c’est facile! Prise de la Bastille…

14 juillet 1789… Là, c’est facile! Prise de la Bastille… 4 août 1789… Nuit du 4 août… abolition des privilèges, même si certains n’ont toujours pas compris ce que ça veut dire, ou qui doivent croire au transfert des privilèges de la noblesse vers les députés (et autres édiles…).

4 août 1789… Nuit du 4 août… abolition des privilèges, même si certains n’ont toujours pas compris ce que ça veut dire, ou qui doivent croire au transfert des privilèges de la noblesse vers les députés (et autres édiles…). Pour l’instant, perruques, chapeaux, cheveux nus ou tonsures permettent encore de distinguer les trois ordres (noblesse, clergé et Tiers-État).

Pour l’instant, perruques, chapeaux, cheveux nus ou tonsures permettent encore de distinguer les trois ordres (noblesse, clergé et Tiers-État). 14 juillet 1790, Fête de la Fédération… c’est elle qui est fêtée sur la plupart des monuments au Centenaire de la Révolution (voir par exemple

14 juillet 1790, Fête de la Fédération… c’est elle qui est fêtée sur la plupart des monuments au Centenaire de la Révolution (voir par exemple  11 juillet 1792, Proclamation de la Patrie en danger, la guerre avait été déclarée au roi de Bohême et de Hongrie (donc à l’Autriche et non à tout l’Empire romain-germanique) par Louis XVI le 20 avril, puis avait mis son véto au projets de déportation des prêtres réfractaires et de constitution d’un camp de gardes nationaux (Fédérés) pour défendre Paris… Suite à l’entrée en guerre de la Prusse le 6 juillet, l’assemblée nationale contourne ce véto en proclamant la patrie en danger. Les volontaires sont appelés à rejoindre Paris…

11 juillet 1792, Proclamation de la Patrie en danger, la guerre avait été déclarée au roi de Bohême et de Hongrie (donc à l’Autriche et non à tout l’Empire romain-germanique) par Louis XVI le 20 avril, puis avait mis son véto au projets de déportation des prêtres réfractaires et de constitution d’un camp de gardes nationaux (Fédérés) pour défendre Paris… Suite à l’entrée en guerre de la Prusse le 6 juillet, l’assemblée nationale contourne ce véto en proclamant la patrie en danger. Les volontaires sont appelés à rejoindre Paris… … ce qui permet la victoire célébrée sur la plaque suivante, 20 septembre 1792, La bataille de Valmy, les armées prussiennes sont stoppées par les troupes révolutionnaires, commandées par Charles-François Dumouriez, aux portes de Paris, dans la Marne… Le début d’une série de victoires. Vous avez remarqué le grand chêne à droite du relief? Le même jour, l’assemblée nationale vote la laïcisation de l’état civil et l’autorisation du divorce! Et renouvelle la Commune insurrectionnelle de Paris.

… ce qui permet la victoire célébrée sur la plaque suivante, 20 septembre 1792, La bataille de Valmy, les armées prussiennes sont stoppées par les troupes révolutionnaires, commandées par Charles-François Dumouriez, aux portes de Paris, dans la Marne… Le début d’une série de victoires. Vous avez remarqué le grand chêne à droite du relief? Le même jour, l’assemblée nationale vote la laïcisation de l’état civil et l’autorisation du divorce! Et renouvelle la Commune insurrectionnelle de Paris. L’histoire se précipite et le 21 septembre 1792 est la date suivante… Dès le lendemain de Valmy (ou plutôt le lendemain des décisions législatives précédentes), la Convention nationale tient sa première séance et proclame L’abolition de la royauté, proclame la République et décide de l’instauration du suffrage universel (ça ne va pas durer) pour ratifier la nouvelle constitution . Le calendrier est revu et l’on passe de 1792 à l’an I de la République!

L’histoire se précipite et le 21 septembre 1792 est la date suivante… Dès le lendemain de Valmy (ou plutôt le lendemain des décisions législatives précédentes), la Convention nationale tient sa première séance et proclame L’abolition de la royauté, proclame la République et décide de l’instauration du suffrage universel (ça ne va pas durer) pour ratifier la nouvelle constitution . Le calendrier est revu et l’on passe de 1792 à l’an I de la République! Du coup, la date suivante est le… 13 prairial an II (1er juin 1794), là, j’avoue que j’ai dû chercher! Il s’agit de la Bataille navale de prairial qui a opposé Français et Anglais au large d’Ouessant. Les Anglais tentaient d’empêcher le passage de vivres en provenance des États-Unis. La victoire est revendiquée… par les deux camps! Les Français ont perdu 7 navires mais les Anglais n’ont pas intercepté la cargaison de vivres.

Du coup, la date suivante est le… 13 prairial an II (1er juin 1794), là, j’avoue que j’ai dû chercher! Il s’agit de la Bataille navale de prairial qui a opposé Français et Anglais au large d’Ouessant. Les Anglais tentaient d’empêcher le passage de vivres en provenance des États-Unis. La victoire est revendiquée… par les deux camps! Les Français ont perdu 7 navires mais les Anglais n’ont pas intercepté la cargaison de vivres. Nous voici donc le 29 juillet 1830. Les Trois glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) se terminent par l’instauration de la monarchie constitutionnelle dite Monarchie de juillet… Le 30 juillet, Charles X est éliminé et Louis-Philippe arrive le lendemain.

Nous voici donc le 29 juillet 1830. Les Trois glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) se terminent par l’instauration de la monarchie constitutionnelle dite Monarchie de juillet… Le 30 juillet, Charles X est éliminé et Louis-Philippe arrive le lendemain. De Révolution en révolution, on passe au 4 mars 1848. Marianne trône maintenant derrière la table du Conseil. La Révolution, qui a commencé par l’insurrection de Paris le 22 février, c’est soldée par l’instauration de la Deuxième République le 24 février. Le 4 mars 1848, c’est l’adoption du suffrage universel (masculin)…

De Révolution en révolution, on passe au 4 mars 1848. Marianne trône maintenant derrière la table du Conseil. La Révolution, qui a commencé par l’insurrection de Paris le 22 février, c’est soldée par l’instauration de la Deuxième République le 24 février. Le 4 mars 1848, c’est l’adoption du suffrage universel (masculin)… L’histoire de France est tronquée du Second Empire et nous voici le 4 septembre 1870. Il s’agit de la date de la Proclamation de la troisième République. Le 2 septembre, Napoléon III avait été battu à Sedan, entraînant de nouvelles émeutes à Paris et la convocation dans l’urgence du corps législatif.

L’histoire de France est tronquée du Second Empire et nous voici le 4 septembre 1870. Il s’agit de la date de la Proclamation de la troisième République. Le 2 septembre, Napoléon III avait été battu à Sedan, entraînant de nouvelles émeutes à Paris et la convocation dans l’urgence du corps législatif. Cette fois, la Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871) est passée sous silence. On arrive au dernier relief, qui relate un fait qui eut lieu le jour même de l’inauguration du plâtre préfigurant le monument de la République! Nous sommes le 14 juillet 1880, première fête nationale officiellement à cette date (voir plus haut au 14 juillet 1890).

Cette fois, la Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871) est passée sous silence. On arrive au dernier relief, qui relate un fait qui eut lieu le jour même de l’inauguration du plâtre préfigurant le monument de la République! Nous sommes le 14 juillet 1880, première fête nationale officiellement à cette date (voir plus haut au 14 juillet 1890). La scène se passe sur la place de la Bastille, le petit génie de la Liberté qui se trouve place de la Bastille.

La scène se passe sur la place de la Bastille, le petit génie de la Liberté qui se trouve place de la Bastille. La place de la République à Paris, réaménagée en 2013, est devenue un lieu de recueillement après avoir été longtemps le point de départ ou d’arrivée des grandes manifestations… Mais qui regarde vraiment le monument? Pourtant, il est constitué de quatre figures allégoriques (je vous en parle dans cet article) et de douze plaques en bronze racontant les principaux épisodes de l’histoire de la République (à découvrir dans un prochain article).

La place de la République à Paris, réaménagée en 2013, est devenue un lieu de recueillement après avoir été longtemps le point de départ ou d’arrivée des grandes manifestations… Mais qui regarde vraiment le monument? Pourtant, il est constitué de quatre figures allégoriques (je vous en parle dans cet article) et de douze plaques en bronze racontant les principaux épisodes de l’histoire de la République (à découvrir dans un prochain article). Toutes les statues sont du sculpteur Léopold Morice (Nîmes, 1846 – Paris, 1920) et l’architecte du monument n’est autre que son grand frère Charles Morice (

Toutes les statues sont du sculpteur Léopold Morice (Nîmes, 1846 – Paris, 1920) et l’architecte du monument n’est autre que son grand frère Charles Morice ( Le monument, commandé en 1879, est dédié » A la gloire de la République Française, la ville de Paris, 1883 » (inscription sous les armoiries de la ville de Paris) et a été construit de 1880 (mise en place d’un modèle en plâtre le 14 juillet) à 1883 (inauguration officielle… encore le 14 juillet!).

Le monument, commandé en 1879, est dédié » A la gloire de la République Française, la ville de Paris, 1883 » (inscription sous les armoiries de la ville de Paris) et a été construit de 1880 (mise en place d’un modèle en plâtre le 14 juillet) à 1883 (inauguration officielle… encore le 14 juillet!). La République qui domine la colonne est un concentré des

La République qui domine la colonne est un concentré des  elle est coiffée d’un bonnet phrygien et d’une couronne, elle brandit un rameau d’olivier.

elle est coiffée d’un bonnet phrygien et d’une couronne, elle brandit un rameau d’olivier. Habillée à l’Antique, en appui sur les droits de l’homme…

Habillée à l’Antique, en appui sur les droits de l’homme… … elle porte une courte épée dans un fourreau contre son flanc gauche…

… elle porte une courte épée dans un fourreau contre son flanc gauche… … et est pieds nus dans ses sandales.

… et est pieds nus dans ses sandales. Impossible de prendre l’inscription « droits de l’Homme » dans sa totalité…

Impossible de prendre l’inscription « droits de l’Homme » dans sa totalité… Les trois autres allégories, sculptées en pierre, se répartissent autour de la colonne et illustrent la devise républicaine : Liberté, égalité, fraternité. Elles se distinguent par leurs attributs, et au cas où, leur « nom » est ajouté au-dessus ;-). Je commence donc par la Liberté…

Les trois autres allégories, sculptées en pierre, se répartissent autour de la colonne et illustrent la devise républicaine : Liberté, égalité, fraternité. Elles se distinguent par leurs attributs, et au cas où, leur « nom » est ajouté au-dessus ;-). Je commence donc par la Liberté… Nu-tête, elle est assise devant un chêne et brandit un flambeau. Alors que la célèbre

Nu-tête, elle est assise devant un chêne et brandit un flambeau. Alors que la célèbre  L’Égalité semble un peu crispée, avec sa main cramponnée sur le drapeau…

L’Égalité semble un peu crispée, avec sa main cramponnée sur le drapeau… Elle a un air martial avec les attributs d’Athêna, déesse de la guerre : la cuirasse (égide) est sanglée par dessus sa robe et ses jupons et elle porte le casque typique de la déesse.

Elle a un air martial avec les attributs d’Athêna, déesse de la guerre : la cuirasse (égide) est sanglée par dessus sa robe et ses jupons et elle porte le casque typique de la déesse. Elle tient de la main droite un drapeau à la hampe ceinte d’une cocarde et portant le chiffre de la République (RF).

Elle tient de la main droite un drapeau à la hampe ceinte d’une cocarde et portant le chiffre de la République (RF). Elle tient de la main gauche le niveau triangulaire des charpentiers.

Elle tient de la main gauche le niveau triangulaire des charpentiers. La Fraternité est est vêtue d’une robe au corsage lacé de manière assez serrée.

La Fraternité est est vêtue d’une robe au corsage lacé de manière assez serrée. Coiffée d’un foulard noué derrière la tête, la Fraternité est assise avec un bouquet d’anémones qui s’échappent de la corne d’abondance posée sur ses genoux.

Coiffée d’un foulard noué derrière la tête, la Fraternité est assise avec un bouquet d’anémones qui s’échappent de la corne d’abondance posée sur ses genoux. De sa main droite, elle s’appuie sur les brancards d’une charrue.

De sa main droite, elle s’appuie sur les brancards d’une charrue. A ses pieds deux enfants potelés (dodus pour faire plaisir à Maryse?) semblent concentrés sur un livre. Derrière eux, gerbes de blé et raisins symbolisent l’abondance.

A ses pieds deux enfants potelés (dodus pour faire plaisir à Maryse?) semblent concentrés sur un livre. Derrière eux, gerbes de blé et raisins symbolisent l’abondance. Des cuirs posés sur des faisceaux de licteur (revoir les

Des cuirs posés sur des faisceaux de licteur (revoir les  Devant le monument, un lion majestueux (3 mètres de long quand même) garde une urne marquée du « Suffrage universel »…

Devant le monument, un lion majestueux (3 mètres de long quand même) garde une urne marquée du « Suffrage universel »… Elle porte la marque des fondeurs

Elle porte la marque des fondeurs  … et des trophées marqués 1789 accompagnés de palmes.

… et des trophées marqués 1789 accompagnés de palmes. Lui aussi porte la marque de » Thiébaut frères fondeurs ».

Lui aussi porte la marque de » Thiébaut frères fondeurs ».

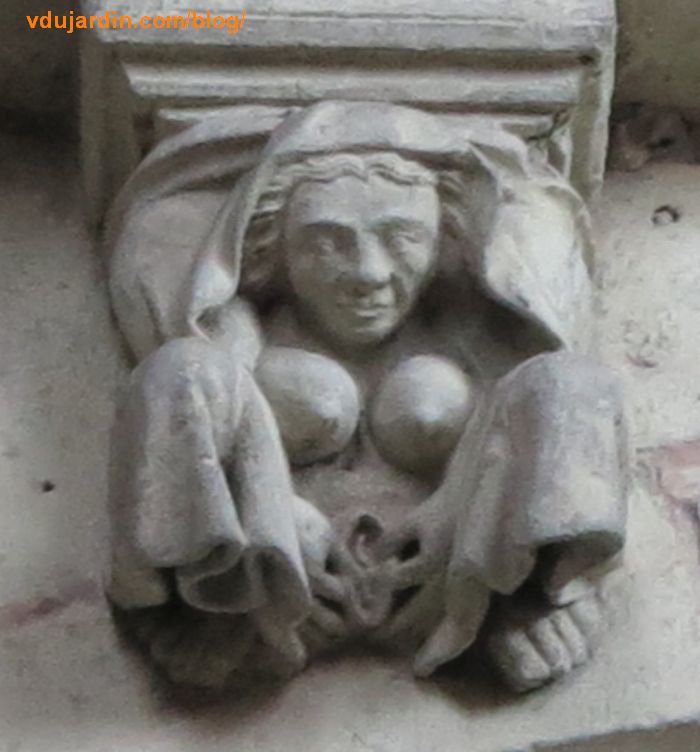

Je vous présente donc Monsieur, pas en érection mais quand même avec une belle paire de testicules, en train de jouer avec sa bouche (euh, Freud, au secours, ce Monsieur a régressé au stade oral???). En tout cas, Monsieur est tout nu dans la cathédrale…

Je vous présente donc Monsieur, pas en érection mais quand même avec une belle paire de testicules, en train de jouer avec sa bouche (euh, Freud, au secours, ce Monsieur a régressé au stade oral???). En tout cas, Monsieur est tout nu dans la cathédrale… … pas comme Madame dans l’église Sainte-Radegonde! Un

… pas comme Madame dans l’église Sainte-Radegonde! Un  Je vous ai montré hier que si, la

Je vous ai montré hier que si, la  « […] elle a le sein nu parce qu’elle nourrit le peuple« … elle a surtout le sein nu parce que c’est une des représentations allégoriques antiques de la femme (ici un cas « extrême », la

« […] elle a le sein nu parce qu’elle nourrit le peuple« … elle a surtout le sein nu parce que c’est une des représentations allégoriques antiques de la femme (ici un cas « extrême », la

Mais ce n’est pas le premier symbole républicain que je mettrais en valeur! Elle peut porter le bonnet phrygien, qui était porté dans l’Antiquité par les esclaves lors de la cérémonie d’affranchissement et devenu symbole de la liberté à la Révolution française. J’ai choisi ici le monument «

Mais ce n’est pas le premier symbole républicain que je mettrais en valeur! Elle peut porter le bonnet phrygien, qui était porté dans l’Antiquité par les esclaves lors de la cérémonie d’affranchissement et devenu symbole de la liberté à la Révolution française. J’ai choisi ici le monument «  On voit peut-être mieux la forme du bonnet phrygien sur cette vue de la France sur le monument aux soldats tchécoslovaques tombés en France pendant la première guerre mondiale, par Karel Dvorjak, dans le

On voit peut-être mieux la forme du bonnet phrygien sur cette vue de la France sur le monument aux soldats tchécoslovaques tombés en France pendant la première guerre mondiale, par Karel Dvorjak, dans le  Une des premières représentation officielle de la

Une des premières représentation officielle de la  La République de Jean-François Soitoux s’appuie sur un faisceau de licteur, composé de verges nouées autour d’une francisque (hache), qui était porté à Rome par les licteurs (officiers) qui ouvraient la voie aux magistrats et symbolise l’autorité du pouvoir exécutif. C’est également un symbole que l’on trouve dans la « panoplie » des allégories de la justice, ici sur le

La République de Jean-François Soitoux s’appuie sur un faisceau de licteur, composé de verges nouées autour d’une francisque (hache), qui était porté à Rome par les licteurs (officiers) qui ouvraient la voie aux magistrats et symbolise l’autorité du pouvoir exécutif. C’est également un symbole que l’on trouve dans la « panoplie » des allégories de la justice, ici sur le

La République peut porter le pectoral (partie de l’armure protégeant la poitrine) orné d’une tête de Méduse (censée pétrifier l’ennemi de son regard), rappel de l’égide, accessoire classique d’Athêna, ici sur le monument aux morts de Montmorillon par

La République peut porter le pectoral (partie de l’armure protégeant la poitrine) orné d’une tête de Méduse (censée pétrifier l’ennemi de son regard), rappel de l’égide, accessoire classique d’Athêna, ici sur le monument aux morts de Montmorillon par  … ou dans une version plus fruste sur le

… ou dans une version plus fruste sur le  La tête de Gorgone peut être remplacée sur la cuirasse par d’autres symboles, comme des mains serrées et des pattes de lion entrecroisées ou d’autres représentations symboliques… ici l’exemplaire niortais de la

La tête de Gorgone peut être remplacée sur la cuirasse par d’autres symboles, comme des mains serrées et des pattes de lion entrecroisées ou d’autres représentations symboliques… ici l’exemplaire niortais de la  La République peut aussi être tête nue, les cheveux coiffés en un strict chignon antique, comme ici pour la petite Victoire d’

La République peut aussi être tête nue, les cheveux coiffés en un strict chignon antique, comme ici pour la petite Victoire d’

Quand elle prend l’incarnation de la Victoire, elle porte des ailes, vous en avez quelques exemples ci-dessus, j’ajoute cette vue de la Victoire du

Quand elle prend l’incarnation de la Victoire, elle porte des ailes, vous en avez quelques exemples ci-dessus, j’ajoute cette vue de la Victoire du  L’étoile à cinq branches peut être associée à la couronne végétale (voir plus haut la République de Soitoux) ou être portée à la ceinture, comme ici sur la

L’étoile à cinq branches peut être associée à la couronne végétale (voir plus haut la République de Soitoux) ou être portée à la ceinture, comme ici sur la  … l’étoile à cinq branches peut aussi juste être collée sur le front comme sur la République du monument aux morts du cimetière de Chilvert à Poitiers (tiens, il faut que j’en fasse un article…)

… l’étoile à cinq branches peut aussi juste être collée sur le front comme sur la République du monument aux morts du cimetière de Chilvert à Poitiers (tiens, il faut que j’en fasse un article…) Le bouclier est aussi fréquemment associé à la République, ici sur le

Le bouclier est aussi fréquemment associé à la République, ici sur le  Plus rarement on trouve les tables de la Loi ici sur la copie poitevine

Plus rarement on trouve les tables de la Loi ici sur la copie poitevine  Dans ses versions guerrières, la République peut aussi porter le casque de Poilu (ici sur le

Dans ses versions guerrières, la République peut aussi porter le casque de Poilu (ici sur le  … ou la version précédente du casque réglementaire (ici sur le

… ou la version précédente du casque réglementaire (ici sur le  … ou la brandir! Ici la

… ou la brandir! Ici la  Et toujours disponible chez Geste éditions je pense,

Et toujours disponible chez Geste éditions je pense,