De passage à Paris ce week-end (27 janvier 2018), comme des centaines (milliers ?) de badauds, je suis allée voir le Zouave du pont de l’Alma, dans l’eau jusqu’à mi-cuisse. Du coup, je réédite cet article déjà ancien, qui parle un peu plus de la statue 😉

De passage à Paris ce week-end (27 janvier 2018), comme des centaines (milliers ?) de badauds, je suis allée voir le Zouave du pont de l’Alma, dans l’eau jusqu’à mi-cuisse. Du coup, je réédite cet article déjà ancien, qui parle un peu plus de la statue 😉

Article du 28 décembre 2010

Puisque la première petite crue du Clain à Poitiers n’a pas fait la une des journaux (le niveau de l’eau a déjà rebaissé, d’ailleurs…), mais que l’on parle beaucoup ces jours-ci du Zouave du pont de l’Alma qui a les pieds dans l’eau, je vous emmène aujourd’hui visiter ce pont. D’abord avec quelques photographies qui datent de début novembre 2010, avec une vue du pont entièrement reconstruit en 1970. Le Zouave est resté côté amont, mais est passé de la rive gauche vers la rive droite.

Sur les quatre statues qui s’y trouvaient à l’origine (voir plus bas), seul a été gardé le Zouave, œuvre de Georges Diebolt inaugurée en 1858.

Sur les quatre statues qui s’y trouvaient à l’origine (voir plus bas), seul a été gardé le Zouave, œuvre de Georges Diebolt inaugurée en 1858.

A ses pieds (bon, il faudra attendre que l’eau baisse pour le voir par vous-même) se trouve tout son attirail, ses armes, son paquetage de soldat…

A ses pieds (bon, il faudra attendre que l’eau baisse pour le voir par vous-même) se trouve tout son attirail, ses armes, son paquetage de soldat…

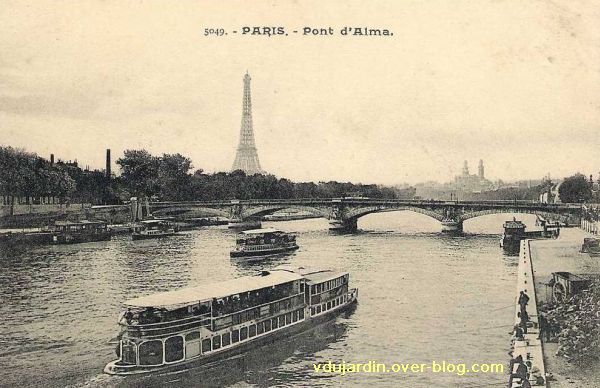

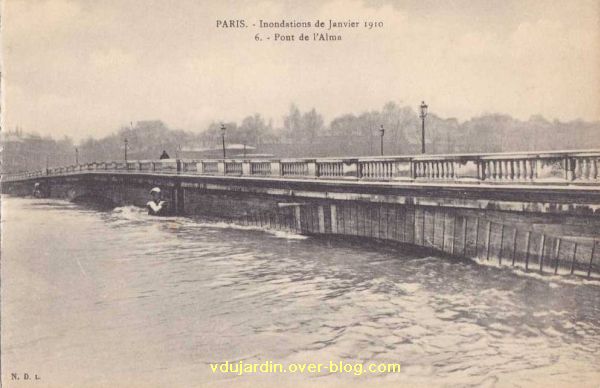

Retournons un peu en arrière avec cette carte postale ancienne. Le pont de l’Alma a été construit par l’ingénieur Gariel certes pour franchir la Seine, mais aussi pour célébrer la victoire des troupes franco-anglaises sur l’armée russe le 20 septembre 1854 à Alma lors de la guerre de Crimée, d’où la commande par l’empereur Napoléon III pour orner les piles du pont de quatre statues de 6m de haut de soldats en pied représentant les quatre armes qui avaient participé à cette bataille. Deux sculpteurs sont sollicités, Auguste Arnaud (né à La Rochelle en 1825, décédé en 1883) pour sculpter côté aval (vers la Tour Eiffel) l’Artilleur et le Chasseur à pied (je n’ai pas trouvé d’image ancienne) et Georges Diebolt (né à Dijon en 1816 et mort à Paris en 1861) pour réaliser le Grenadier (rive droite) et le Zouave (rive gauche) côté amont.

Retournons un peu en arrière avec cette carte postale ancienne. Le pont de l’Alma a été construit par l’ingénieur Gariel certes pour franchir la Seine, mais aussi pour célébrer la victoire des troupes franco-anglaises sur l’armée russe le 20 septembre 1854 à Alma lors de la guerre de Crimée, d’où la commande par l’empereur Napoléon III pour orner les piles du pont de quatre statues de 6m de haut de soldats en pied représentant les quatre armes qui avaient participé à cette bataille. Deux sculpteurs sont sollicités, Auguste Arnaud (né à La Rochelle en 1825, décédé en 1883) pour sculpter côté aval (vers la Tour Eiffel) l’Artilleur et le Chasseur à pied (je n’ai pas trouvé d’image ancienne) et Georges Diebolt (né à Dijon en 1816 et mort à Paris en 1861) pour réaliser le Grenadier (rive droite) et le Zouave (rive gauche) côté amont.

Sur la première carte postale, on voit 3 statues et quatre arches, y a-t-il eu un pont entre celui de 1855 et celui de 1970? Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, et sur la carte plus récente, d’après la Seconde Guerre Mondiale, il n’y a plus que deux statues côté amont, qui sont bien le Grenadier et le Zouave [PS : à la réflexion, je pense qu’en dépit de la légende Pont de l’Alma, la première carte postale pourrait être un autre pont… les Invalides colleraient en nombre d’arches, mais la Tour Eiffel semble trop loin; les statues ne sont pas bien visibles, même avec une loupe, sur la carte postale].

Sur la première carte postale, on voit 3 statues et quatre arches, y a-t-il eu un pont entre celui de 1855 et celui de 1970? Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, et sur la carte plus récente, d’après la Seconde Guerre Mondiale, il n’y a plus que deux statues côté amont, qui sont bien le Grenadier et le Zouave [PS : à la réflexion, je pense qu’en dépit de la légende Pont de l’Alma, la première carte postale pourrait être un autre pont… les Invalides colleraient en nombre d’arches, mais la Tour Eiffel semble trop loin; les statues ne sont pas bien visibles, même avec une loupe, sur la carte postale].

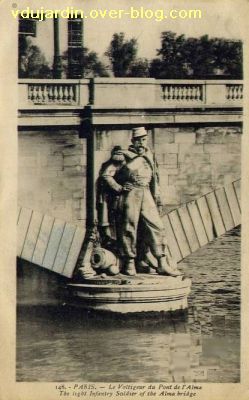

Pour ajouter à la confusion, cette carte postale a pour légende « Le voltigeur »… qui est en fait un autre nom du grenadier (c’est la même arme, en fait). Il se trouve aujourd’hui à Dijon, ville natale du sculpteur Georges Diebolt (face au lac de Kir où il est curieusement éclairé en bleu blanc rouge la nuit, voir sur le site de la ville de Dijon), alors que l’artilleur d’Auguste Arnaud se trouve à La Fère dans l’Aisne (ville où Louis XV avait créé la première école d’artillerie du royaume de France en 1719, à découvrir sur le site officiel de la commune) et que le Chasseur à pied du même Auguste Arnaud domine à Vincennes l’autoroute A4, à la redoute de Gravelle…

Pour ajouter à la confusion, cette carte postale a pour légende « Le voltigeur »… qui est en fait un autre nom du grenadier (c’est la même arme, en fait). Il se trouve aujourd’hui à Dijon, ville natale du sculpteur Georges Diebolt (face au lac de Kir où il est curieusement éclairé en bleu blanc rouge la nuit, voir sur le site de la ville de Dijon), alors que l’artilleur d’Auguste Arnaud se trouve à La Fère dans l’Aisne (ville où Louis XV avait créé la première école d’artillerie du royaume de France en 1719, à découvrir sur le site officiel de la commune) et que le Chasseur à pied du même Auguste Arnaud domine à Vincennes l’autoroute A4, à la redoute de Gravelle…

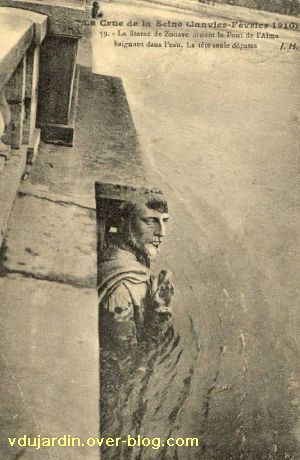

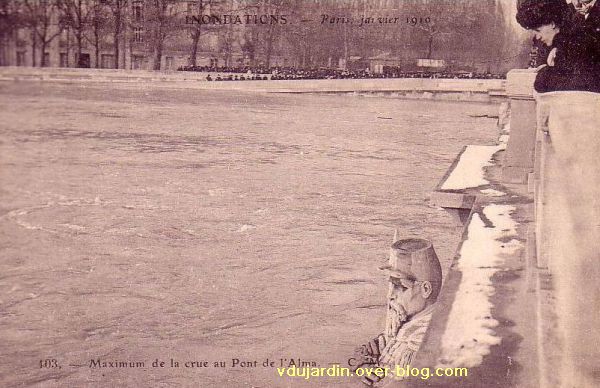

Passons à la crue de 1910… Le Zouave à de l’eau jusqu’aux épaules, la foule se presse sur le pont (je pense que si la crue avait cette ampleur aujourd’hui, le pont serait fermé…)…

Passons à la crue de 1910… Le Zouave à de l’eau jusqu’aux épaules, la foule se presse sur le pont (je pense que si la crue avait cette ampleur aujourd’hui, le pont serait fermé…)…

Voici le Zouave de plus près…

Voici le Zouave de plus près…

Et le chasseur à pied…

Et le chasseur à pied…

Pour la route, une dernière vue générale, un jour où le pont était moins chargé en spectateurs. Ah si, une dernière précision, la hauteur du pont a un peu changé lors de sa reconstruction, je ne sais pas si les pieds du Zouave sont à la même hauteur qu’en 1910.

Pour la route, une dernière vue générale, un jour où le pont était moins chargé en spectateurs. Ah si, une dernière précision, la hauteur du pont a un peu changé lors de sa reconstruction, je ne sais pas si les pieds du Zouave sont à la même hauteur qu’en 1910.

Pour aller plus loin : Je vous conseille d’aller lire le dossier sur les statues des ponts de Paris (vous pouvez télécharger le pdf, regarder la vidéo et découvrir les autres dossiers sur le patrimoine parisien sur le site de la ville de Paris).

En ce 1er mai, je vous emmène à Paris, dans le 11e arrondissement, sur la petite esplanade Roger Linet (député communiste, secrétaire du syndicat CGT de Renault Billancourt, résistant et déporté)…

En ce 1er mai, je vous emmène à Paris, dans le 11e arrondissement, sur la petite esplanade Roger Linet (député communiste, secrétaire du syndicat CGT de Renault Billancourt, résistant et déporté)… … tout en haut de la rue Jean-Pierre Timbaud, métallurgiste parisien, » militant syndicat CGT, fusillé par les Nazis le 22 octobre à Châteaubriand », comme dit la plaque apposée…

… tout en haut de la rue Jean-Pierre Timbaud, métallurgiste parisien, » militant syndicat CGT, fusillé par les Nazis le 22 octobre à Châteaubriand », comme dit la plaque apposée… … sur la façade de la maison des métallurgistes.

… sur la façade de la maison des métallurgistes. Un peu cachée par les arbres, la voici de l’autre côté…

Un peu cachée par les arbres, la voici de l’autre côté… … et le portail. Les lyres rappellent qu’il s’agit d’abord une ancienne fabrique d’instruments de musique en cuivre, l’usine Couesnon, fondée en 1881 et fermée en 1936. Elle fut ensuite occupée, après la Deuxième Guerre Mondiale, par les syndicalistes de la métallurgie et est aujourd’hui occupée par la

… et le portail. Les lyres rappellent qu’il s’agit d’abord une ancienne fabrique d’instruments de musique en cuivre, l’usine Couesnon, fondée en 1881 et fermée en 1936. Elle fut ensuite occupée, après la Deuxième Guerre Mondiale, par les syndicalistes de la métallurgie et est aujourd’hui occupée par la  Donc, juste en face de la maison des métallurgistes se trouve la statue intitulée, comme dit la plaque, « Le Répit du travailleur », par [Jean] Jules Pendariès (Carmaux, 1862 – 1933), présenté sous le titre « Le répit », sous le numéro 3225, au

Donc, juste en face de la maison des métallurgistes se trouve la statue intitulée, comme dit la plaque, « Le Répit du travailleur », par [Jean] Jules Pendariès (Carmaux, 1862 – 1933), présenté sous le titre « Le répit », sous le numéro 3225, au  Revenons au Répit du travailleur… La statue en marbre représente donc un jeune homme, sans sa pioche, on a l’impression qu’il appuie son menton sur ses mains tenues en lévitation…

Revenons au Répit du travailleur… La statue en marbre représente donc un jeune homme, sans sa pioche, on a l’impression qu’il appuie son menton sur ses mains tenues en lévitation… … ce qui est encore plus net de côté. Certains trouvent qu’il a la même position que le penseur de Rodin. Il est couvert de graffiti (au moins au moment de la photographie, en octobre 2016), ce qui ne le met pas en valeur…

… ce qui est encore plus net de côté. Certains trouvent qu’il a la même position que le penseur de Rodin. Il est couvert de graffiti (au moins au moment de la photographie, en octobre 2016), ce qui ne le met pas en valeur… Non, je ne vous emmène pas sur le front de mer en pleine tempête! Ce week-end, je suis allée voir à Paris, l’exposition Tous à la plage! à la

Non, je ne vous emmène pas sur le front de mer en pleine tempête! Ce week-end, je suis allée voir à Paris, l’exposition Tous à la plage! à la  Aujourd’hui [7/10/2016], je vous emmène au Muséum d’histoire naturelle à Paris, ou plutôt sur la façade de l’un des bâtiments (galerie d’Anthropologie) rue Buffon. J’ai pris ces photographies en juin 2014… je passerai voir lors d’une prochaine visite à Paris si quelque chose a été fait pour restaurer cette sculpture ou si les sangles sont toujours là. Je ne suis pas sûre d’avoir le temps d’aller voir ce qu’il en est ce week-end.

Aujourd’hui [7/10/2016], je vous emmène au Muséum d’histoire naturelle à Paris, ou plutôt sur la façade de l’un des bâtiments (galerie d’Anthropologie) rue Buffon. J’ai pris ces photographies en juin 2014… je passerai voir lors d’une prochaine visite à Paris si quelque chose a été fait pour restaurer cette sculpture ou si les sangles sont toujours là. Je ne suis pas sûre d’avoir le temps d’aller voir ce qu’il en est ce week-end. [PS du 11/10/2016 : les sangles sont toujours en place… juste un peu plus sales! Le provisoire peut durer longtemps au Muséum… Et pour mes fidèles lecteurs, je suis encore en vadrouille quelques jours, au Pays basque, reprise des articles à mon retour].

[PS du 11/10/2016 : les sangles sont toujours en place… juste un peu plus sales! Le provisoire peut durer longtemps au Muséum… Et pour mes fidèles lecteurs, je suis encore en vadrouille quelques jours, au Pays basque, reprise des articles à mon retour]. Elle porte la signature J. Coutan 1900, pour

Elle porte la signature J. Coutan 1900, pour  Si l’un des aigles est bien blessé par une flèche…

Si l’un des aigles est bien blessé par une flèche… … et un aiglon semble mort (désolée, le point s’est fait sur la sangle et pas la sculpture…)…

… et un aiglon semble mort (désolée, le point s’est fait sur la sangle et pas la sculpture…)… … le troisième aigle est bien vaillant et attaque les trois chasseurs !

… le troisième aigle est bien vaillant et attaque les trois chasseurs ! Tout en bas, l’archer, nu, est accroupi à l’affût, armé d’un arc rudimentaire avec de grosses flèches.

Tout en bas, l’archer, nu, est accroupi à l’affût, armé d’un arc rudimentaire avec de grosses flèches. Le chasseur du haut se protège le visage avec le coude gauche et une branche de bois – même pas un gourdin – qu’il brandit de la main droite. Il a les cheveux couverts d’une peau de bête qui lui retombe dans le dos.

Le chasseur du haut se protège le visage avec le coude gauche et une branche de bois – même pas un gourdin – qu’il brandit de la main droite. Il a les cheveux couverts d’une peau de bête qui lui retombe dans le dos. Cabré en arrière, le troisième chasseur, dont les yeux sont visés par l’aigle survivant, brandit une simple pierre de la main droite. Il est vêtu d’un pagne en fourrure…

Cabré en arrière, le troisième chasseur, dont les yeux sont visés par l’aigle survivant, brandit une simple pierre de la main droite. Il est vêtu d’un pagne en fourrure… … mais comble du raffinement ;-), il porte des guêtres, enfin, des bandes de fourrure maintenue par des bandes molletières!

… mais comble du raffinement ;-), il porte des guêtres, enfin, des bandes de fourrure maintenue par des bandes molletières! Je poursuis la découverte du monument de la place de la République à Paris. Après les

Je poursuis la découverte du monument de la place de la République à Paris. Après les  Comme pour le lion et la République, la fonte a été réalisée par

Comme pour le lion et la République, la fonte a été réalisée par  Le premier relief illustre le 20 juin 1789… Alors, vite, on révise son histoire de France, tiens, à transmettre aux candidats à la Présidentielle et déjà aux candidats aux primaires: s’ils n’identifient pas correctement les événements de ces douze dates, ils sont disqualifiés! Alors… Vous avez trouvé? Oui, c’est le Serment du jeu de paume. Les députés, réunis pour les états généraux à Versailles, entrent en résistance contre le roi, ils approuvent le texte rédigé par l’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès et lu par Jean-Sylvain Bailly, « de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides »… La composition reprend en gros le célèbre dessin de David…

Le premier relief illustre le 20 juin 1789… Alors, vite, on révise son histoire de France, tiens, à transmettre aux candidats à la Présidentielle et déjà aux candidats aux primaires: s’ils n’identifient pas correctement les événements de ces douze dates, ils sont disqualifiés! Alors… Vous avez trouvé? Oui, c’est le Serment du jeu de paume. Les députés, réunis pour les états généraux à Versailles, entrent en résistance contre le roi, ils approuvent le texte rédigé par l’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès et lu par Jean-Sylvain Bailly, « de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides »… La composition reprend en gros le célèbre dessin de David… … y compris la foule qui applaudit aux fenêtres à l’arrière-plan…

… y compris la foule qui applaudit aux fenêtres à l’arrière-plan… … mais le panier à droite (pain?) n’est pas sur le dessin.

… mais le panier à droite (pain?) n’est pas sur le dessin. 14 juillet 1789… Là, c’est facile! Prise de la Bastille…

14 juillet 1789… Là, c’est facile! Prise de la Bastille… 4 août 1789… Nuit du 4 août… abolition des privilèges, même si certains n’ont toujours pas compris ce que ça veut dire, ou qui doivent croire au transfert des privilèges de la noblesse vers les députés (et autres édiles…).

4 août 1789… Nuit du 4 août… abolition des privilèges, même si certains n’ont toujours pas compris ce que ça veut dire, ou qui doivent croire au transfert des privilèges de la noblesse vers les députés (et autres édiles…). Pour l’instant, perruques, chapeaux, cheveux nus ou tonsures permettent encore de distinguer les trois ordres (noblesse, clergé et Tiers-État).

Pour l’instant, perruques, chapeaux, cheveux nus ou tonsures permettent encore de distinguer les trois ordres (noblesse, clergé et Tiers-État). 14 juillet 1790, Fête de la Fédération… c’est elle qui est fêtée sur la plupart des monuments au Centenaire de la Révolution (voir par exemple

14 juillet 1790, Fête de la Fédération… c’est elle qui est fêtée sur la plupart des monuments au Centenaire de la Révolution (voir par exemple  11 juillet 1792, Proclamation de la Patrie en danger, la guerre avait été déclarée au roi de Bohême et de Hongrie (donc à l’Autriche et non à tout l’Empire romain-germanique) par Louis XVI le 20 avril, puis avait mis son véto au projets de déportation des prêtres réfractaires et de constitution d’un camp de gardes nationaux (Fédérés) pour défendre Paris… Suite à l’entrée en guerre de la Prusse le 6 juillet, l’assemblée nationale contourne ce véto en proclamant la patrie en danger. Les volontaires sont appelés à rejoindre Paris…

11 juillet 1792, Proclamation de la Patrie en danger, la guerre avait été déclarée au roi de Bohême et de Hongrie (donc à l’Autriche et non à tout l’Empire romain-germanique) par Louis XVI le 20 avril, puis avait mis son véto au projets de déportation des prêtres réfractaires et de constitution d’un camp de gardes nationaux (Fédérés) pour défendre Paris… Suite à l’entrée en guerre de la Prusse le 6 juillet, l’assemblée nationale contourne ce véto en proclamant la patrie en danger. Les volontaires sont appelés à rejoindre Paris… … ce qui permet la victoire célébrée sur la plaque suivante, 20 septembre 1792, La bataille de Valmy, les armées prussiennes sont stoppées par les troupes révolutionnaires, commandées par Charles-François Dumouriez, aux portes de Paris, dans la Marne… Le début d’une série de victoires. Vous avez remarqué le grand chêne à droite du relief? Le même jour, l’assemblée nationale vote la laïcisation de l’état civil et l’autorisation du divorce! Et renouvelle la Commune insurrectionnelle de Paris.

… ce qui permet la victoire célébrée sur la plaque suivante, 20 septembre 1792, La bataille de Valmy, les armées prussiennes sont stoppées par les troupes révolutionnaires, commandées par Charles-François Dumouriez, aux portes de Paris, dans la Marne… Le début d’une série de victoires. Vous avez remarqué le grand chêne à droite du relief? Le même jour, l’assemblée nationale vote la laïcisation de l’état civil et l’autorisation du divorce! Et renouvelle la Commune insurrectionnelle de Paris. L’histoire se précipite et le 21 septembre 1792 est la date suivante… Dès le lendemain de Valmy (ou plutôt le lendemain des décisions législatives précédentes), la Convention nationale tient sa première séance et proclame L’abolition de la royauté, proclame la République et décide de l’instauration du suffrage universel (ça ne va pas durer) pour ratifier la nouvelle constitution . Le calendrier est revu et l’on passe de 1792 à l’an I de la République!

L’histoire se précipite et le 21 septembre 1792 est la date suivante… Dès le lendemain de Valmy (ou plutôt le lendemain des décisions législatives précédentes), la Convention nationale tient sa première séance et proclame L’abolition de la royauté, proclame la République et décide de l’instauration du suffrage universel (ça ne va pas durer) pour ratifier la nouvelle constitution . Le calendrier est revu et l’on passe de 1792 à l’an I de la République! Du coup, la date suivante est le… 13 prairial an II (1er juin 1794), là, j’avoue que j’ai dû chercher! Il s’agit de la Bataille navale de prairial qui a opposé Français et Anglais au large d’Ouessant. Les Anglais tentaient d’empêcher le passage de vivres en provenance des États-Unis. La victoire est revendiquée… par les deux camps! Les Français ont perdu 7 navires mais les Anglais n’ont pas intercepté la cargaison de vivres.

Du coup, la date suivante est le… 13 prairial an II (1er juin 1794), là, j’avoue que j’ai dû chercher! Il s’agit de la Bataille navale de prairial qui a opposé Français et Anglais au large d’Ouessant. Les Anglais tentaient d’empêcher le passage de vivres en provenance des États-Unis. La victoire est revendiquée… par les deux camps! Les Français ont perdu 7 navires mais les Anglais n’ont pas intercepté la cargaison de vivres. Nous voici donc le 29 juillet 1830. Les Trois glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) se terminent par l’instauration de la monarchie constitutionnelle dite Monarchie de juillet… Le 30 juillet, Charles X est éliminé et Louis-Philippe arrive le lendemain.

Nous voici donc le 29 juillet 1830. Les Trois glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) se terminent par l’instauration de la monarchie constitutionnelle dite Monarchie de juillet… Le 30 juillet, Charles X est éliminé et Louis-Philippe arrive le lendemain. De Révolution en révolution, on passe au 4 mars 1848. Marianne trône maintenant derrière la table du Conseil. La Révolution, qui a commencé par l’insurrection de Paris le 22 février, c’est soldée par l’instauration de la Deuxième République le 24 février. Le 4 mars 1848, c’est l’adoption du suffrage universel (masculin)…

De Révolution en révolution, on passe au 4 mars 1848. Marianne trône maintenant derrière la table du Conseil. La Révolution, qui a commencé par l’insurrection de Paris le 22 février, c’est soldée par l’instauration de la Deuxième République le 24 février. Le 4 mars 1848, c’est l’adoption du suffrage universel (masculin)… L’histoire de France est tronquée du Second Empire et nous voici le 4 septembre 1870. Il s’agit de la date de la Proclamation de la troisième République. Le 2 septembre, Napoléon III avait été battu à Sedan, entraînant de nouvelles émeutes à Paris et la convocation dans l’urgence du corps législatif.

L’histoire de France est tronquée du Second Empire et nous voici le 4 septembre 1870. Il s’agit de la date de la Proclamation de la troisième République. Le 2 septembre, Napoléon III avait été battu à Sedan, entraînant de nouvelles émeutes à Paris et la convocation dans l’urgence du corps législatif. Cette fois, la Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871) est passée sous silence. On arrive au dernier relief, qui relate un fait qui eut lieu le jour même de l’inauguration du plâtre préfigurant le monument de la République! Nous sommes le 14 juillet 1880, première fête nationale officiellement à cette date (voir plus haut au 14 juillet 1890).

Cette fois, la Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871) est passée sous silence. On arrive au dernier relief, qui relate un fait qui eut lieu le jour même de l’inauguration du plâtre préfigurant le monument de la République! Nous sommes le 14 juillet 1880, première fête nationale officiellement à cette date (voir plus haut au 14 juillet 1890). La scène se passe sur la place de la Bastille, le petit génie de la Liberté qui se trouve place de la Bastille.

La scène se passe sur la place de la Bastille, le petit génie de la Liberté qui se trouve place de la Bastille. La place de la République à Paris, réaménagée en 2013, est devenue un lieu de recueillement après avoir été longtemps le point de départ ou d’arrivée des grandes manifestations… Mais qui regarde vraiment le monument? Pourtant, il est constitué de quatre figures allégoriques (je vous en parle dans cet article) et de douze plaques en bronze racontant les principaux épisodes de l’histoire de la République (à découvrir dans un prochain article).

La place de la République à Paris, réaménagée en 2013, est devenue un lieu de recueillement après avoir été longtemps le point de départ ou d’arrivée des grandes manifestations… Mais qui regarde vraiment le monument? Pourtant, il est constitué de quatre figures allégoriques (je vous en parle dans cet article) et de douze plaques en bronze racontant les principaux épisodes de l’histoire de la République (à découvrir dans un prochain article). Toutes les statues sont du sculpteur Léopold Morice (Nîmes, 1846 – Paris, 1920) et l’architecte du monument n’est autre que son grand frère Charles Morice (

Toutes les statues sont du sculpteur Léopold Morice (Nîmes, 1846 – Paris, 1920) et l’architecte du monument n’est autre que son grand frère Charles Morice ( Le monument, commandé en 1879, est dédié » A la gloire de la République Française, la ville de Paris, 1883 » (inscription sous les armoiries de la ville de Paris) et a été construit de 1880 (mise en place d’un modèle en plâtre le 14 juillet) à 1883 (inauguration officielle… encore le 14 juillet!).

Le monument, commandé en 1879, est dédié » A la gloire de la République Française, la ville de Paris, 1883 » (inscription sous les armoiries de la ville de Paris) et a été construit de 1880 (mise en place d’un modèle en plâtre le 14 juillet) à 1883 (inauguration officielle… encore le 14 juillet!). La République qui domine la colonne est un concentré des

La République qui domine la colonne est un concentré des  elle est coiffée d’un bonnet phrygien et d’une couronne, elle brandit un rameau d’olivier.

elle est coiffée d’un bonnet phrygien et d’une couronne, elle brandit un rameau d’olivier. Habillée à l’Antique, en appui sur les droits de l’homme…

Habillée à l’Antique, en appui sur les droits de l’homme… … elle porte une courte épée dans un fourreau contre son flanc gauche…

… elle porte une courte épée dans un fourreau contre son flanc gauche… … et est pieds nus dans ses sandales.

… et est pieds nus dans ses sandales. Impossible de prendre l’inscription « droits de l’Homme » dans sa totalité…

Impossible de prendre l’inscription « droits de l’Homme » dans sa totalité… Les trois autres allégories, sculptées en pierre, se répartissent autour de la colonne et illustrent la devise républicaine : Liberté, égalité, fraternité. Elles se distinguent par leurs attributs, et au cas où, leur « nom » est ajouté au-dessus ;-). Je commence donc par la Liberté…

Les trois autres allégories, sculptées en pierre, se répartissent autour de la colonne et illustrent la devise républicaine : Liberté, égalité, fraternité. Elles se distinguent par leurs attributs, et au cas où, leur « nom » est ajouté au-dessus ;-). Je commence donc par la Liberté… Nu-tête, elle est assise devant un chêne et brandit un flambeau. Alors que la célèbre

Nu-tête, elle est assise devant un chêne et brandit un flambeau. Alors que la célèbre  L’Égalité semble un peu crispée, avec sa main cramponnée sur le drapeau…

L’Égalité semble un peu crispée, avec sa main cramponnée sur le drapeau… Elle a un air martial avec les attributs d’Athêna, déesse de la guerre : la cuirasse (égide) est sanglée par dessus sa robe et ses jupons et elle porte le casque typique de la déesse.

Elle a un air martial avec les attributs d’Athêna, déesse de la guerre : la cuirasse (égide) est sanglée par dessus sa robe et ses jupons et elle porte le casque typique de la déesse. Elle tient de la main droite un drapeau à la hampe ceinte d’une cocarde et portant le chiffre de la République (RF).

Elle tient de la main droite un drapeau à la hampe ceinte d’une cocarde et portant le chiffre de la République (RF). Elle tient de la main gauche le niveau triangulaire des charpentiers.

Elle tient de la main gauche le niveau triangulaire des charpentiers. La Fraternité est est vêtue d’une robe au corsage lacé de manière assez serrée.

La Fraternité est est vêtue d’une robe au corsage lacé de manière assez serrée. Coiffée d’un foulard noué derrière la tête, la Fraternité est assise avec un bouquet d’anémones qui s’échappent de la corne d’abondance posée sur ses genoux.

Coiffée d’un foulard noué derrière la tête, la Fraternité est assise avec un bouquet d’anémones qui s’échappent de la corne d’abondance posée sur ses genoux. De sa main droite, elle s’appuie sur les brancards d’une charrue.

De sa main droite, elle s’appuie sur les brancards d’une charrue. A ses pieds deux enfants potelés (dodus pour faire plaisir à Maryse?) semblent concentrés sur un livre. Derrière eux, gerbes de blé et raisins symbolisent l’abondance.

A ses pieds deux enfants potelés (dodus pour faire plaisir à Maryse?) semblent concentrés sur un livre. Derrière eux, gerbes de blé et raisins symbolisent l’abondance. Des cuirs posés sur des faisceaux de licteur (revoir les

Des cuirs posés sur des faisceaux de licteur (revoir les  Devant le monument, un lion majestueux (3 mètres de long quand même) garde une urne marquée du « Suffrage universel »…

Devant le monument, un lion majestueux (3 mètres de long quand même) garde une urne marquée du « Suffrage universel »… Elle porte la marque des fondeurs

Elle porte la marque des fondeurs  … et des trophées marqués 1789 accompagnés de palmes.

… et des trophées marqués 1789 accompagnés de palmes. Lui aussi porte la marque de » Thiébaut frères fondeurs ».

Lui aussi porte la marque de » Thiébaut frères fondeurs ».

Après

Après  J’ai choisi de commencer mes vacances avec des polars… J’ai emprunté à la

J’ai choisi de commencer mes vacances avec des polars… J’ai emprunté à la  Je rentre d’une seconde virée à Paris en un mois (revoir ma précédente

Je rentre d’une seconde virée à Paris en un mois (revoir ma précédente  Cette fois, j’ai profité de mon séjour pour aller voir l’exposition Gustave Moreau souvenirs d’atelier Georges Rouault au

Cette fois, j’ai profité de mon séjour pour aller voir l’exposition Gustave Moreau souvenirs d’atelier Georges Rouault au  Je viens de passer quelques jours à Paris, avec une journée au

Je viens de passer quelques jours à Paris, avec une journée au  J’ai visité le

J’ai visité le  … si calme et bien chauffé entre ses murs que les abeilles de l’une des ruches étaient déjà en pleine activité, les autres colonies se reposent encore ou n’ont pas survécu à l’hiver. Il est grand temps que je réserve

… si calme et bien chauffé entre ses murs que les abeilles de l’une des ruches étaient déjà en pleine activité, les autres colonies se reposent encore ou n’ont pas survécu à l’hiver. Il est grand temps que je réserve  Devant la mairie du 12e arrondissement, j’ai eu une pensée pour Monique / Bidouillette / Tibilisfil et ses défis photographiques… comment ne pas se souvenir de

Devant la mairie du 12e arrondissement, j’ai eu une pensée pour Monique / Bidouillette / Tibilisfil et ses défis photographiques… comment ne pas se souvenir de  Puis je suis allée à deux pas de là (121 rue de Charonne) visiter la boutique des arts ménagers du

Puis je suis allée à deux pas de là (121 rue de Charonne) visiter la boutique des arts ménagers du