Samedi dernier, j’étais donc à l’inauguration de la Sabline, le pôle culturel de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, qui regroupe la MJC (maison des jeunes et de la culture) 21, une médiathèque et un musée de préhistoire autour des sites de la commune et des environs, dont la grotte du Bois-Ragot à Gouex, juste à côté de Lussac, dont j’ai en partie coordonné la publication en 2005 avec André Chollet, un ami très cher malheureusement décédé depuis, mais qui était très présent parmi nous. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnalités, et quelques absences remarquées (chut… je n’en dirai pas plus, mais vous pouvez lire la liste des officiels présents sur le site de la commune et en déduire les absents). Le musée de préhistoire est très réussi, avec beaucoup d’espaces, pas trop d’objets, comme vous pouvez le voir ici, quelques minutes avant l’inauguration officielle. Nous partons de la fouille et de ses apports, techniques, études complémentaires…

Samedi dernier, j’étais donc à l’inauguration de la Sabline, le pôle culturel de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, qui regroupe la MJC (maison des jeunes et de la culture) 21, une médiathèque et un musée de préhistoire autour des sites de la commune et des environs, dont la grotte du Bois-Ragot à Gouex, juste à côté de Lussac, dont j’ai en partie coordonné la publication en 2005 avec André Chollet, un ami très cher malheureusement décédé depuis, mais qui était très présent parmi nous. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnalités, et quelques absences remarquées (chut… je n’en dirai pas plus, mais vous pouvez lire la liste des officiels présents sur le site de la commune et en déduire les absents). Le musée de préhistoire est très réussi, avec beaucoup d’espaces, pas trop d’objets, comme vous pouvez le voir ici, quelques minutes avant l’inauguration officielle. Nous partons de la fouille et de ses apports, techniques, études complémentaires…

… pour arriver aux sites du lussacois, très bien, sauf, la maquette, au centre de la salle (le cube à droite de la dame en pull à rayures bleues sur la photo). Il y aura bien une ou deux coquilles à corriger, mais c’est superbe, les boîtes avec la faune, les tirettes avec les textes, etc., le tout à hauteur d’enfants et de fauteuils roulants.

… pour arriver aux sites du lussacois, très bien, sauf, la maquette, au centre de la salle (le cube à droite de la dame en pull à rayures bleues sur la photo). Il y aura bien une ou deux coquilles à corriger, mais c’est superbe, les boîtes avec la faune, les tirettes avec les textes, etc., le tout à hauteur d’enfants et de fauteuils roulants.

De grandes baies vitrées permettent de voir la cour et, de l’autre côté, les escaliers en bois de la maison voisine du 16e siècle.

Vous arrivez alors dans la salle consacrée à l’art, avec notamment des plaquettes gravées d’animaux et de personnages (très rare au Magdalénien) du site de La Marche à Lussac-les-Châteaux.

Vous arrivez alors dans la salle consacrée à l’art, avec notamment des plaquettes gravées d’animaux et de personnages (très rare au Magdalénien) du site de La Marche à Lussac-les-Châteaux.

Pour les photographies extérieures, je n’en ai pas prises, il pleuvait quand je suis arrivée, puis l’espace était noir de monde. Vous pouvez les découvrir sur la page d’accueil de la Sabline. Espérons qu’il y aura de nombreux visiteurs dans ce beau lieu… Il faudra déjà qu’ils n’oublient pas de regarder les horaires sur la page spécifique, car à part le mercredi et le samedi de 10h à midi et de 14h à 17h, cela change presque chaque mois…

Ah, et pourquoi la sabline ? En raison de la présence de la sabline des chaumes (Arenaria controversa), une plante méditerranéenne présente sur certains terrains chauds de la commune, un peu comme sur la commune voisine de Civaux (vous pouvez la retrouver ici)

Côté discours, je (cela n’engage que moi, je n’ai parlé à personne avant d’écrire cet article) trouve lamentable que la mémoire d’André Chollet n’ait pas été soulevée dans les discours des représentants de la commune, ni sa famille, présente sur place, ni sa donation : ce n’était pas un dû, archéologue amateur (et plus qu’amateur), par pur amour de la science, André avait acheté le site archéologique pour le protéger à la fin des années 1960, s’était beaucoup investi dans la création de ce musée, et tout fait pour donner ses collections (le propriétaire du terrain est propriétaire des objets qui y sont trouvés, sans le cas de fouilles programmées ou « de recherche ») à la commune de Lussac. De même, le fils de feu Stéphane Lwoff, également présent et qui a donné une dalle gravée de La Marche, fouillée par son père (le frère de André Lwoff, prix Nobel de médecine en 1965), n’a pas été remercié dans ces premiers discours. Rien ne les obligeait à faire ces dons à la commune, un petit merci de sa part n’aurait pas été superflue. Un petit remerciement au moins dans un coin d’une des salles, et/ou sur le site internet, pourrait corriger cette bourde. Que serait un musée sans collection?

Et non, au moment de ces discours, Fl. B., la courageuse responsable de ce musée, qui a dû résoudre bien des problèmes toute seule ces derniers mois (elle est depuis des mois la seule employée pour le musée, dans un statut qui ne rend pas justice à son travail, c’est moi qui le dis, elle n’oserait pas se plaindre…), n’était pas « retenue au musée par les archéologues », nous étions tous au fond de la salle… mais n’y sommes pas restés longtemps. C’était bien gentil de remercier chaque contributeur au budget de la Sabline, à l’euro près, mais nous, membres du comité scientifique, qui avons donné beaucoup de notre temps (pas mal de soirées et de journées de congés pour moi, je ne regrette pas, le résultat est superbe), nous n’avons eu droit qu’à une minuscule petite phrase. Nous avons donc préféré nous éclipser après les discours de Mme le Maire et de son adjoint, avant ceux de tous les représentants officiels présents sur la tribune, et aller réellement nous retrouver entre nous.

Et cela, nous en avons discuté à quelques-uns : nous souhaitons vraiment que Fl. B. (je tais son nom, il n’a pas été rendu public sur le site internet) reçoive la reconnaissance qu’elle mérite et que quelqu’un soit très vite recruté pour l’aider au fonctionnement du musée, avec un vrai emploi dans un vrai statut, et qu’ainsi, le musée sera ouvert à des heures moins acrobatiques et plus compréhensibles par les visiteurs. Nous espérons aussi que des expositions pourrons faire vivre ce bel outil, la salle en bas le permet. Nous sommes même encore prêts à donner de notre temps pour le musée, pour la rédaction de documents grands publics, sur le musée en général et sur certains des sites par exemple, pour le Bois-Ragot, toute l’équipe qui avait participé aux études pluridisciplinaires s’y était engagée lors du lancement de l’ouvrage, cet engagement tient toujours… Par ailleurs, nous ne sommes pas allés vérifier, la météo ne se prêtait pas à la promenade, mais nous espérons que le circuit pédestre des grottes de Lussac-les-Châteaux, avec les panneaux prévus, soit balisé (à l’office de tourisme, on nous a dit qu’il n’existait pas, mais l’information est-elle juste?). En plus, ce circuit permet une très belle vue sur le château et ses environs. Fl., j’espère que ce texte ne te mettra pas en difficulté, nous sommes partis sans te saluer, mais j’espère que tu nous excuseras…

Il y a une dizaine de jours, la commune d’Angles-sur-l’Anglin, dans la Vienne, donnait à la place du village le nom d’Aimé Octobre, né dans cette commune en 1868, prix de Rome en 1893 et décédé à Vouvray en 1943. C’est un sculpteur dont je vous ai déjà parlé pour la grande poste de Poitiers et le monument aux morts de la Vienne de 1914-1918, également à Poitiers.

Il y a une dizaine de jours, la commune d’Angles-sur-l’Anglin, dans la Vienne, donnait à la place du village le nom d’Aimé Octobre, né dans cette commune en 1868, prix de Rome en 1893 et décédé à Vouvray en 1943. C’est un sculpteur dont je vous ai déjà parlé pour la grande poste de Poitiers et le monument aux morts de la Vienne de 1914-1918, également à Poitiers. Revenons à Angles, désolée pour les photographies, il ne faisait pas très beau mais il y avait quand même un contre-jour… La voici de face…

Revenons à Angles, désolée pour les photographies, il ne faisait pas très beau mais il y avait quand même un contre-jour… La voici de face… De profil…

De profil… … la signature (les signatures plutôt, mais l’une n’est pas visible entièrement ici) sur le socle ainsi que la date de 1926 (il fut inauguré le 9 octobre 1927)…

… la signature (les signatures plutôt, mais l’une n’est pas visible entièrement ici) sur le socle ainsi que la date de 1926 (il fut inauguré le 9 octobre 1927)… … de dos…

… de dos… …et l’autre profil entre les arbres.

…et l’autre profil entre les arbres.

Voici de plus près l’un de ces dragons qui dévore une grappe de fruits.

Voici de plus près l’un de ces dragons qui dévore une grappe de fruits. L’imposte de la porte est également richement décorée, avec au centre une coupe de fruits qui est picorée par deux oiseaux (cela rappelle un peu les motifs fréquents dans l’art roman des

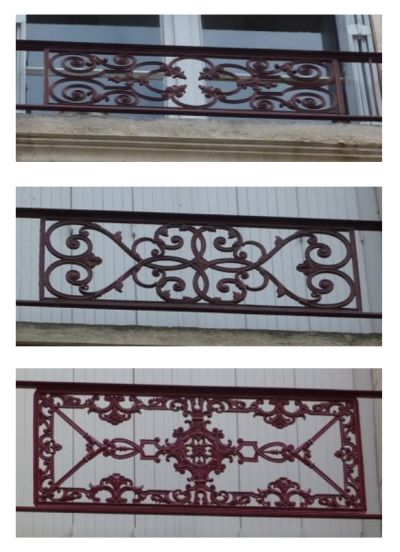

L’imposte de la porte est également richement décorée, avec au centre une coupe de fruits qui est picorée par deux oiseaux (cela rappelle un peu les motifs fréquents dans l’art roman des  Les ferronneries des garde-corps des niveaux supérieurs (sur le montage, de haut en bas, le comble à surcroît, le deuxième et le premier étage) sont plus simples et plus habituelles.

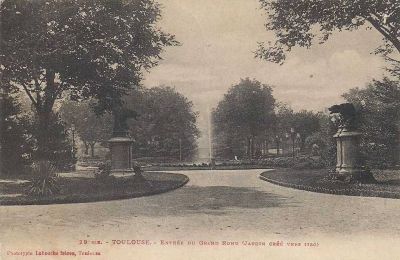

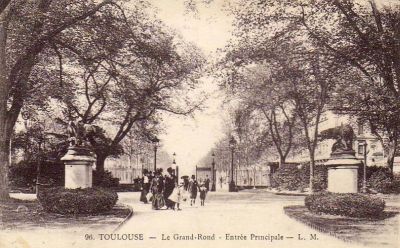

Les ferronneries des garde-corps des niveaux supérieurs (sur le montage, de haut en bas, le comble à surcroît, le deuxième et le premier étage) sont plus simples et plus habituelles. À l’entrée nord du Grand-Rond à Toulouse, vous serez accueillis par ces deux statues d’une chienne et d’une

À l’entrée nord du Grand-Rond à Toulouse, vous serez accueillis par ces deux statues d’une chienne et d’une  Pierre Louis Rouillard (1820-1881), dont vous pouvez lire une

Pierre Louis Rouillard (1820-1881), dont vous pouvez lire une  Elle vous accueille la gueule ouverte, menaçante malgré son collier.

Elle vous accueille la gueule ouverte, menaçante malgré son collier. Elle allaite ses chiots…

Elle allaite ses chiots… Bien que reliée à une chaîne et les mamelles gonflées de lait, il n’y a rien de paisible en elle.

Bien que reliée à une chaîne et les mamelles gonflées de lait, il n’y a rien de paisible en elle. Comme je vous

Comme je vous  Rafraîchissements et découverte des planches des safaris historico-gastronomiques en Poitou-Charentes publiés ces dix dernières années dans la revue

Rafraîchissements et découverte des planches des safaris historico-gastronomiques en Poitou-Charentes publiés ces dix dernières années dans la revue  L’expédition arrive enfin dans la cour du

L’expédition arrive enfin dans la cour du  Je suis donc allée comme les années précédentes visiter le

Je suis donc allée comme les années précédentes visiter le  Tout au long de la visite, ce château reste visible, ici avec le

Tout au long de la visite, ce château reste visible, ici avec le  La cabane en bois tout au fond du festival, vestige du domaine de Broglie… Elle était libre au moment du déjeuner et nous en avons profité, siège et table, un vrai luxe pour le pique-nique.

La cabane en bois tout au fond du festival, vestige du domaine de Broglie… Elle était libre au moment du déjeuner et nous en avons profité, siège et table, un vrai luxe pour le pique-nique. Et voici

Et voici  La mare, investie par le Petit vilain du jardin voisin (

La mare, investie par le Petit vilain du jardin voisin ( Et, pour terminer provisoirement, un peu de rafraîchissement dans le vallon des brumes.

Et, pour terminer provisoirement, un peu de rafraîchissement dans le vallon des brumes. Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ, apparaît notamment dans les livres de Jérémie et de Daniel dans l’Ancien Testament, mais aussi dans d’autres livres (voir plus bas). Il a détruit Jérusalem en 587 ou 586 (les exégètes ne sont pas tous d’accord entre eux). Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il est sculpté à droite de la scène de la

Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ, apparaît notamment dans les livres de Jérémie et de Daniel dans l’Ancien Testament, mais aussi dans d’autres livres (voir plus bas). Il a détruit Jérusalem en 587 ou 586 (les exégètes ne sont pas tous d’accord entre eux). Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il est sculpté à droite de la scène de la  Il est représenté comme un roi, couronné et assis frontalement sur un trône, les pieds chaussés reposant sur un repose-pieds. Impossible de se tromper sur son identité, le commanditaire a dû demander au sculpteur d’inscrire sur nom en haut de la figure, mais il s’est un peu emmêlé le burin quand il a été gêné par la tête ou s’est aperçu qu’il allait manquer de place, et il a inséré le deuxième O à l’intérieur du D : NABVCODoNOSOR / REX.

Il est représenté comme un roi, couronné et assis frontalement sur un trône, les pieds chaussés reposant sur un repose-pieds. Impossible de se tromper sur son identité, le commanditaire a dû demander au sculpteur d’inscrire sur nom en haut de la figure, mais il s’est un peu emmêlé le burin quand il a été gêné par la tête ou s’est aperçu qu’il allait manquer de place, et il a inséré le deuxième O à l’intérieur du D : NABVCODoNOSOR / REX. Je ne suis pas très présente ces jours-ci et ai beaucoup de retard dans la visite des blogs des amis… Patience, demain devrait être plus calme… Hier, je suis allée comme les années précédentes visiter le

Je ne suis pas très présente ces jours-ci et ai beaucoup de retard dans la visite des blogs des amis… Patience, demain devrait être plus calme… Hier, je suis allée comme les années précédentes visiter le  Et de plus près, c’est mieux que dans cette forêt de piquets et pylônes (à voir dans

Et de plus près, c’est mieux que dans cette forêt de piquets et pylônes (à voir dans  Je vous avais déjà parlé du

Je vous avais déjà parlé du  Aujourd’hui, nous revenons à la façade principale et à ses sculptures, notamment celles qui se trouvent sur les fenêtres à moulurations entrecroisées. Les culots sont ornés de petits personnages, qui sont soit des êtres hybrides (tête humaine et corps animal), soit des angelots. Je commence par la gauche…

Aujourd’hui, nous revenons à la façade principale et à ses sculptures, notamment celles qui se trouvent sur les fenêtres à moulurations entrecroisées. Les culots sont ornés de petits personnages, qui sont soit des êtres hybrides (tête humaine et corps animal), soit des angelots. Je commence par la gauche… Un autre détail… Je suis sûre qu’il a sa place parmi les monstres de la communauté des têtes et visages sculptés.

Un autre détail… Je suis sûre qu’il a sa place parmi les monstres de la communauté des têtes et visages sculptés. Sur le linteau de la porte, des armoiries encadrées d’angelots. Je ne suis pas allée vérifier à quelle famille elles appartiennent…

Sur le linteau de la porte, des armoiries encadrées d’angelots. Je ne suis pas allée vérifier à quelle famille elles appartiennent… La deuxième fenêtre…

La deuxième fenêtre… …et la troisième

…et la troisième …le culot gauche…

…le culot gauche… … le droit.

… le droit. Quant à la quatrième fenêtre, elle est cachée par la végétation.

Quant à la quatrième fenêtre, elle est cachée par la végétation.

C’est le

C’est le  Samedi dernier, j’étais donc à l’inauguration de la Sabline, le pôle culturel de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, qui regroupe la MJC (maison des jeunes et de la culture) 21, une médiathèque et un musée de préhistoire autour des sites de la commune et des environs, dont la grotte du Bois-Ragot à Gouex, juste à côté de Lussac, dont j’ai en partie coordonné la

Samedi dernier, j’étais donc à l’inauguration de la Sabline, le pôle culturel de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, qui regroupe la MJC (maison des jeunes et de la culture) 21, une médiathèque et un musée de préhistoire autour des sites de la commune et des environs, dont la grotte du Bois-Ragot à Gouex, juste à côté de Lussac, dont j’ai en partie coordonné la  … pour arriver aux sites du lussacois, très bien, sauf, la maquette, au centre de la salle (le cube à droite de la dame en pull à rayures bleues sur la photo). Il y aura bien une ou deux coquilles à corriger, mais c’est superbe, les boîtes avec la faune, les tirettes avec les textes, etc., le tout à hauteur d’enfants et de fauteuils roulants.

… pour arriver aux sites du lussacois, très bien, sauf, la maquette, au centre de la salle (le cube à droite de la dame en pull à rayures bleues sur la photo). Il y aura bien une ou deux coquilles à corriger, mais c’est superbe, les boîtes avec la faune, les tirettes avec les textes, etc., le tout à hauteur d’enfants et de fauteuils roulants. Vous arrivez alors dans la salle consacrée à l’art, avec notamment des plaquettes gravées d’animaux et de personnages (très rare au Magdalénien) du site de La Marche à Lussac-les-Châteaux.

Vous arrivez alors dans la salle consacrée à l’art, avec notamment des plaquettes gravées d’animaux et de personnages (très rare au Magdalénien) du site de La Marche à Lussac-les-Châteaux.