Allez, c’est reparti pour le VAN / Voyage à Nantes (site officiel), pour revoir les autres épisodes, voir les liens en fin d’article ou chez Mamazerty… N’hésitez pas non plus à suivre les liens vers les sites des artistes ou autres… J’y étais par un week-end pluvieux, du 6 au 8 juillet 2012, et ai déjà participé à la manifestation Estuaire 2007 (je n’avais pas pu y aller en 2009).

Allez, c’est reparti pour le VAN / Voyage à Nantes (site officiel), pour revoir les autres épisodes, voir les liens en fin d’article ou chez Mamazerty… N’hésitez pas non plus à suivre les liens vers les sites des artistes ou autres… J’y étais par un week-end pluvieux, du 6 au 8 juillet 2012, et ai déjà participé à la manifestation Estuaire 2007 (je n’avais pas pu y aller en 2009).

Aujourd’hui, nous poursuivons le fil rose en ville… (suivre le lien pour revoir le début du parcours en ville)

Dans le passage Pommeray, dont je vous reparlerai sans doute un jour, avec Des chambres en ville, Agnès Varda (revoir Les plages d’Agnès, où elle avait fait une un film très original, synthèse de ses films précédents) a reconstitué l’ancien magasin de télévisions de Michel Piccoli dans Une chambre en ville de Jacques Demy (son compagnon aujourd’hui décédé), dont certaines scènes se passent dans ce passage (comme des scènes de Lola) et dont des extraits sont projetés dans la deuxième pièce. Dans la première salle, elle propose des petits films sur les visiteurs du passage. Vous pouvez aussi voir d’autres commentaires et photographies du passage Pommeray par ce lien direct chez Mamazerty…Et pour en savoir lus sur ce passage, y compris avec des images du tournage de Lola et de une chambre en ville, voir l’article de Pascale Wester, Le passage Pommeraye, une rue tout droit sortie du XIXe, Nantes au quotidien, n° 158, octobre 2005, p. 29-31.

En sortant du passage Pommeray par le haut, l’hôtel Pommeray propose une sorte de gros ectoplasme en matière expansée… Ça me rappelle un peu la « mousse à blaireaux », pour les non-initiés, de la mousse d’isolation pour les maisons que l’archéologue que je suis a utilisé (comme beaucoup d’autres archéologues) pour remplir des terriers dans les grottes et pouvoir fouiller la partie non détruite par les fouisseurs sans effondrement des couches archéologiques dans les terriers sous-jacents.Bon, revenons à nos moutons ou plutôt à l’œuvre, Kiss of the paraghost de Danny Steve. J’ai eu la flemme de ressortir le soir (averses, bises glaciale) pour le voir éclairé… Quatre artistes ont également redécoré des chambres, à voir sur place ou sur le site de l’hôtel. Vous pouvez même y faire juste la sieste pendant le voyage à Nantes (vite, il ne reste que deux jours!). Vous pouvez aussi voir d’autres commentaires et photographies par ce lien direct chez Mamazerty… Sur la vue plus éloignée, à gauche, vous apercevez une paire de chaussures, nouveau rituel urbain dont je vous ai parlé pour Poitiers et vous reparlerai pour Nantes…

En sortant du passage Pommeray par le haut, l’hôtel Pommeray propose une sorte de gros ectoplasme en matière expansée… Ça me rappelle un peu la « mousse à blaireaux », pour les non-initiés, de la mousse d’isolation pour les maisons que l’archéologue que je suis a utilisé (comme beaucoup d’autres archéologues) pour remplir des terriers dans les grottes et pouvoir fouiller la partie non détruite par les fouisseurs sans effondrement des couches archéologiques dans les terriers sous-jacents.Bon, revenons à nos moutons ou plutôt à l’œuvre, Kiss of the paraghost de Danny Steve. J’ai eu la flemme de ressortir le soir (averses, bises glaciale) pour le voir éclairé… Quatre artistes ont également redécoré des chambres, à voir sur place ou sur le site de l’hôtel. Vous pouvez même y faire juste la sieste pendant le voyage à Nantes (vite, il ne reste que deux jours!). Vous pouvez aussi voir d’autres commentaires et photographies par ce lien direct chez Mamazerty… Sur la vue plus éloignée, à gauche, vous apercevez une paire de chaussures, nouveau rituel urbain dont je vous ai parlé pour Poitiers et vous reparlerai pour Nantes…

L’opéra est actuellement en travaux et une station de légumes a pris place au milieu de la place Graslin… à voir par ce lien direct sur le blog de Mamazerty lors de son installation. La photographie du programme pouvait laisser croire à la présence d’une girafe sur scène, mais en fait, il n’y avait « que » de la diffusion sonore et une découverte du magnifique plafond peint par Hippolyte Berteaux et inauguré en 1881, dont je vous reparlerai à l’occasion d’un article sur le patrimoine (pour les impatients, vous pouvez toujours aller voir l’article de Laure Nemski, Le théâtre Graslin, Nantes au Quotidien, supplément au n° 143, mars 2004, p. 26-29)… Sur la vue du bas, vous apercevez la brasserie La Cigale, avec ses célèbres mosaïques…

L’opéra est actuellement en travaux et une station de légumes a pris place au milieu de la place Graslin… à voir par ce lien direct sur le blog de Mamazerty lors de son installation. La photographie du programme pouvait laisser croire à la présence d’une girafe sur scène, mais en fait, il n’y avait « que » de la diffusion sonore et une découverte du magnifique plafond peint par Hippolyte Berteaux et inauguré en 1881, dont je vous reparlerai à l’occasion d’un article sur le patrimoine (pour les impatients, vous pouvez toujours aller voir l’article de Laure Nemski, Le théâtre Graslin, Nantes au Quotidien, supplément au n° 143, mars 2004, p. 26-29)… Sur la vue du bas, vous apercevez la brasserie La Cigale, avec ses célèbres mosaïques…

La Danseuse échevelée (réalisée dans une série de 1934-1936) de Julio Gonzalez a pris place, minuscule, sous la grand coupole en verre coloré de style art déco du siège de la Compagnie Générale des Accidents, construit de 1928 à 1933 par l’architecte Henri Vié et l’entrepreneur Jean Le Guillou et donc quasiment contemporain de l’œuvre qui y est présentée.

La Danseuse échevelée (réalisée dans une série de 1934-1936) de Julio Gonzalez a pris place, minuscule, sous la grand coupole en verre coloré de style art déco du siège de la Compagnie Générale des Accidents, construit de 1928 à 1933 par l’architecte Henri Vié et l’entrepreneur Jean Le Guillou et donc quasiment contemporain de l’œuvre qui y est présentée.

Je n’ai pas résisté à prendre une vue de la belle coupole…

Je n’ai pas résisté à prendre une vue de la belle coupole…

Je vous montrerai aussi plus tard le très beau fronton du muséum d’histoire naturelle, mais n’hésitez pas à voir Estuaire, une histoire naturelle ?, avec une passerelle dehors dans le square Louis-Bureau, sur les milieux humides, et à l’intérieur, de nouveaux espaces consacrés à l’estuaire, dont une mise en scène très sympathique des différents milieux de l’estuaire accompagnés d’animaux empaillés. Dans le cadre de Sans cimaise et sans pantalon du musée des beaux-arts, des paysages de l’estuaire réalisés par des peintres des 19e et 20e siècles sont présentés à l’étage, ainsi que l’autruche naturalisée de Maurizio Cattelan. J’ai été moins séduite par les aquarelles de Denis Clavreul.

Je vous montrerai aussi plus tard le très beau fronton du muséum d’histoire naturelle, mais n’hésitez pas à voir Estuaire, une histoire naturelle ?, avec une passerelle dehors dans le square Louis-Bureau, sur les milieux humides, et à l’intérieur, de nouveaux espaces consacrés à l’estuaire, dont une mise en scène très sympathique des différents milieux de l’estuaire accompagnés d’animaux empaillés. Dans le cadre de Sans cimaise et sans pantalon du musée des beaux-arts, des paysages de l’estuaire réalisés par des peintres des 19e et 20e siècles sont présentés à l’étage, ainsi que l’autruche naturalisée de Maurizio Cattelan. J’ai été moins séduite par les aquarelles de Denis Clavreul.

Direction maintenant, juste à côté, le musée Dobrée, fermé pour travaux. En attendant, on peut visiter la tour construite à partir de 1864 que Thomas Dobrée, descendant d’une famille d’armateurs nantais et grand passionné d’art, par petits groupes (14 personnes, la jauge imposée dans les lieux qui accueillent du public sans issue de secours) pour une visite de trois quarts d’heure qui nous emmène jusqu’au sommet de la tour carrée au deuxième plan sur la photographie…

Direction maintenant, juste à côté, le musée Dobrée, fermé pour travaux. En attendant, on peut visiter la tour construite à partir de 1864 que Thomas Dobrée, descendant d’une famille d’armateurs nantais et grand passionné d’art, par petits groupes (14 personnes, la jauge imposée dans les lieux qui accueillent du public sans issue de secours) pour une visite de trois quarts d’heure qui nous emmène jusqu’au sommet de la tour carrée au deuxième plan sur la photographie…

Dans le nouvel UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, rue Bias, tout juste rénové par l’architecte Jean-Pierre Lott en 2011…

Dans le nouvel UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, rue Bias, tout juste rénové par l’architecte Jean-Pierre Lott en 2011…

… ORLAN (pseudonyme de Mireille Suzanne Francette Porte) a installé dans le cadre du 1% artistique son œuvre Radiographie des temps, au sol et au plafond.

Juste à côté, l’amphithéâtre Kerneis n’était pas accessible à l’heure où je suis passée, mais les installations sur les parois sont visibles de l’extérieur… L’université avait invité en résidence les artistes Interim (Marie Bouts, Julien Celdran, Lou Galopa, Séverine Hubard, Ramona Poenaru, Alice Retorré et Till Roeskens), qui ont réalisé des portraits des usagers de l’université.

Juste à côté, l’amphithéâtre Kerneis n’était pas accessible à l’heure où je suis passée, mais les installations sur les parois sont visibles de l’extérieur… L’université avait invité en résidence les artistes Interim (Marie Bouts, Julien Celdran, Lou Galopa, Séverine Hubard, Ramona Poenaru, Alice Retorré et Till Roeskens), qui ont réalisé des portraits des usagers de l’université.

Voici l’autre côté de la façade… certains ont choisi de montrer leurs carnets de notes de laboratoire pour se faire représenter…

Voici l’autre côté de la façade… certains ont choisi de montrer leurs carnets de notes de laboratoire pour se faire représenter…

Mon voyage à Nantes en 2012:

– un premier aperçu,

– croisière de Nantes à Saint-Nazaire : le début et la fin du trajet

– à Saint-Nazaire

– ça grimpe : trois plates-formes et le mont Gerbier de Jonc

– au jardin des plantes : avec des plantes et des œuvres contemporaines

– sur l’île de Nantes : à l’ouest et au centre

– en ville : le début et la suite du parcours, de l’art dans la rue

Puisque les jeux olympiques battent leur plein à Londres, j’ai ressorti mes photographies d’avril 2011 (juste

Puisque les jeux olympiques battent leur plein à Londres, j’ai ressorti mes photographies d’avril 2011 (juste  La grande colonne cannelée est posée sur un haut socle où sont apposées des plaques en bronze. Elle est surmontée d’un chapiteau corinthien en bronze et de la statue en pied, en granite.

La grande colonne cannelée est posée sur un haut socle où sont apposées des plaques en bronze. Elle est surmontée d’un chapiteau corinthien en bronze et de la statue en pied, en granite.

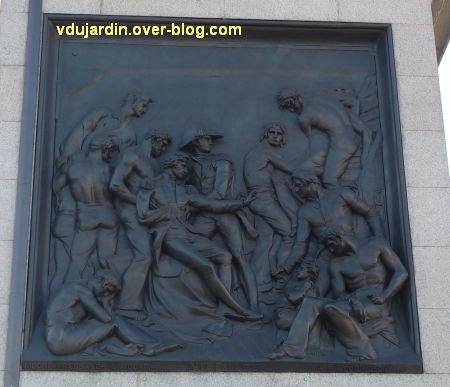

La première face (par ordre chronologique de la scène représentée) porte la signature « M. L. Watson sculp ». Il s’agit de Musgrave Lewthwaite Watson (1804-1847).

La première face (par ordre chronologique de la scène représentée) porte la signature « M. L. Watson sculp ». Il s’agit de Musgrave Lewthwaite Watson (1804-1847). La légende sur le cadre en bas identifie la scène : « St Vincent 1797 ». le 14 février 1797, la bataille du cap Saint Vincent, au sud-ouest du Portugal, a opposé la flotte anglaise menée par Sir John Jervis, à la flotte espagnole dirigée par Don José de Córdoba. Bien qu’en infériorité numérique (15 navires contre 24), les Anglais, mieux formés et plus disciplinés, l’emportent. Deux commandants se distinguent, Nelson et Collingwood.

La légende sur le cadre en bas identifie la scène : « St Vincent 1797 ». le 14 février 1797, la bataille du cap Saint Vincent, au sud-ouest du Portugal, a opposé la flotte anglaise menée par Sir John Jervis, à la flotte espagnole dirigée par Don José de Córdoba. Bien qu’en infériorité numérique (15 navires contre 24), les Anglais, mieux formés et plus disciplinés, l’emportent. Deux commandants se distinguent, Nelson et Collingwood. La deuxième face a été sculptée par W[illiam] F. Woodington et fondue par « Moore, Fressange / & Moore founders ».

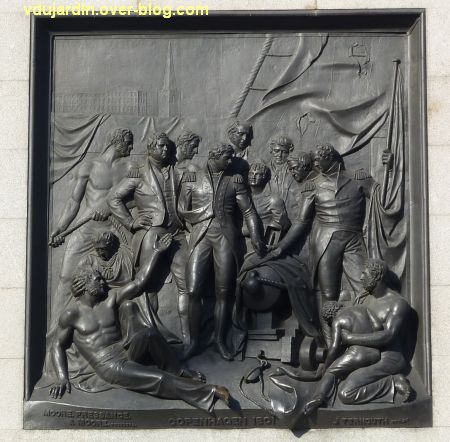

La deuxième face a été sculptée par W[illiam] F. Woodington et fondue par « Moore, Fressange / & Moore founders ».

La troisième face a été réalisée par le sculpteur « J[ohn] Ternouth »

La troisième face a été réalisée par le sculpteur « J[ohn] Ternouth »  Elle représente la bataille de « Copenhaguen 1801 », dit l’inscription… et le manuel d’histoire précise que la bataille de Copenhague a eu lieu le 2 avril 1801. Nelson, désobéissant à Lord Parker qui dirigeait la flotte, attaqua les Danois et les Norvégiens. L’armistice est signée peu après, et Parker remplacé par Nelson à la tête de la flotte anglaise.

Elle représente la bataille de « Copenhaguen 1801 », dit l’inscription… et le manuel d’histoire précise que la bataille de Copenhague a eu lieu le 2 avril 1801. Nelson, désobéissant à Lord Parker qui dirigeait la flotte, attaqua les Danois et les Norvégiens. L’armistice est signée peu après, et Parker remplacé par Nelson à la tête de la flotte anglaise. La dernière face est signée du sculpteur « I. E. Carew sculp ». Il s’agit de John Edwards Carew (v. 1785 – 1868). J’ai oublié de prendre une photographie de détail de la marque du fondeur en bas à gauche de la plaque… mais il s’agit de Adams, Christie and Co., de Rotherhithe.

La dernière face est signée du sculpteur « I. E. Carew sculp ». Il s’agit de John Edwards Carew (v. 1785 – 1868). J’ai oublié de prendre une photographie de détail de la marque du fondeur en bas à gauche de la plaque… mais il s’agit de Adams, Christie and Co., de Rotherhithe. Elle représente la mort de Nelson et a été installée en décembre 1849. Sur la plaque, Nelson, blessé, est porté par ses hommes, sur un fond de voiles de navire. La légende sur le cadre en bas dit « England expects every man will do his duty » (plus ou moins: l’Angleterre attend que chaque homme fasse son devoir »).

Elle représente la mort de Nelson et a été installée en décembre 1849. Sur la plaque, Nelson, blessé, est porté par ses hommes, sur un fond de voiles de navire. La légende sur le cadre en bas dit « England expects every man will do his duty » (plus ou moins: l’Angleterre attend que chaque homme fasse son devoir »). Amis fidèles lecteurs, cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à Notre-Dame-la-Grande à Poitiers (voir en fin d’article les articles que j’ai publiés sur le sujet). Aujourd’hui, nous entrons à l’intérieur, dans la chapelle Sainte-Anne ou chapelle du Fou, la dernière sur la droite quand on regarde vers le chœur. Cette chapelle a été construite en 1475 pour la famille du sénéchal du Poitou Yvon du Fou. Sous l’enfeu se trouve depuis 1802 une très belle mise au tombeau en bois polychrome, qui porte au dos de l’un des personnages la date de 1555. L’artiste n’est pas connu, mais l’œuvre avait été commandée par Renée d’Amboise pour être offerte à l’abbaye poitevine de la Trinité, aujourd’hui détruite. Elle se trouvait à l’emplacement de l’actuelle maison diocésaine (pas très loin de l’abbaye Sainte-Croix, devenue le musée du même nom). Le groupe sculpté comptait à l’origine deux autres personnages.

Amis fidèles lecteurs, cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à Notre-Dame-la-Grande à Poitiers (voir en fin d’article les articles que j’ai publiés sur le sujet). Aujourd’hui, nous entrons à l’intérieur, dans la chapelle Sainte-Anne ou chapelle du Fou, la dernière sur la droite quand on regarde vers le chœur. Cette chapelle a été construite en 1475 pour la famille du sénéchal du Poitou Yvon du Fou. Sous l’enfeu se trouve depuis 1802 une très belle mise au tombeau en bois polychrome, qui porte au dos de l’un des personnages la date de 1555. L’artiste n’est pas connu, mais l’œuvre avait été commandée par Renée d’Amboise pour être offerte à l’abbaye poitevine de la Trinité, aujourd’hui détruite. Elle se trouvait à l’emplacement de l’actuelle maison diocésaine (pas très loin de l’abbaye Sainte-Croix, devenue le musée du même nom). Le groupe sculpté comptait à l’origine deux autres personnages.

A la tête du Christ, Joseph d’Arimathie est vêtu d’un riche manteau, avec une bourse à la ceinture. Barbu, il a les traits tirés…

A la tête du Christ, Joseph d’Arimathie est vêtu d’un riche manteau, avec une bourse à la ceinture. Barbu, il a les traits tirés…

Voici enfin un détail de la seconde sainte femme et de Nicodème.

Voici enfin un détail de la seconde sainte femme et de Nicodème.

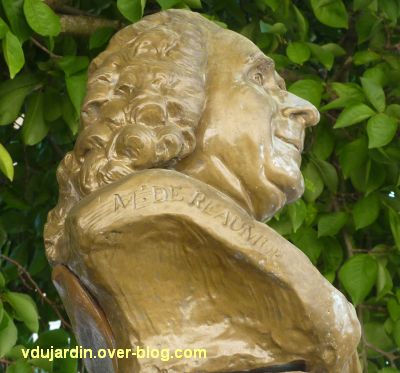

Le petit buste en bronze est posé sur un haut socle. Il s’agit en fait d’une copie. L’original, inauguré le 23 septembre 1899 (donc plus d’un siècle après sa réalisation), avait été fondu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sculpteur Georges Chaumot (dont je vous ai parlé pour le monument aux pionniers de Côte-d’Ivoire et le monument à Pierre Doriole) avait pu en faire un moulage en plâtre, qui a servi à ce nouveau tirage (par la fonderie d’art Susse) mis en place en novembre 1967.

Le petit buste en bronze est posé sur un haut socle. Il s’agit en fait d’une copie. L’original, inauguré le 23 septembre 1899 (donc plus d’un siècle après sa réalisation), avait été fondu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sculpteur Georges Chaumot (dont je vous ai parlé pour le monument aux pionniers de Côte-d’Ivoire et le monument à Pierre Doriole) avait pu en faire un moulage en plâtre, qui a servi à ce nouveau tirage (par la fonderie d’art Susse) mis en place en novembre 1967. Il porte d’un côté la signature et la date « par J.B. Lemoine 177(0?) ». Il s’agit du sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne, dit Jean-Baptiste II Lemoyne (1704-1778). [voir plus d’informations en commentaire].

Il porte d’un côté la signature et la date « par J.B. Lemoine 177(0?) ». Il s’agit du sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne, dit Jean-Baptiste II Lemoyne (1704-1778). [voir plus d’informations en commentaire]. De l’autre côté, l’identification « Mr de Réaumur ». Notez au passage ses cheveux longs.

De l’autre côté, l’identification « Mr de Réaumur ». Notez au passage ses cheveux longs. De face, vous pouvez voir l’expressivité de son visage, même si la sculpture est un peu émoussée par ce contre-moulage…

De face, vous pouvez voir l’expressivité de son visage, même si la sculpture est un peu émoussée par ce contre-moulage… Allez, c’est reparti pour le VAN /

Allez, c’est reparti pour le VAN /  Impossible en revanche de rater la voiture qui a fait le grand plongeon dans le lac… Il s’agit de Midnightswim, de Maxime Lamarche, de l’école supérieure des beaux-arts de Lyon…

Impossible en revanche de rater la voiture qui a fait le grand plongeon dans le lac… Il s’agit de Midnightswim, de Maxime Lamarche, de l’école supérieure des beaux-arts de Lyon… A l’autre bout du jardin, un truc en plastique blanc se heurte dans l’arbre auquel il est accroché, il y avait pas mal de vent… Il s’agit d’un pétale de rose, intitulé Mille-points, de Anne Lopez, de l’école supérieure des beaux-arts de Paris.

A l’autre bout du jardin, un truc en plastique blanc se heurte dans l’arbre auquel il est accroché, il y avait pas mal de vent… Il s’agit d’un pétale de rose, intitulé Mille-points, de Anne Lopez, de l’école supérieure des beaux-arts de Paris.

Johnny Gaitée, de l’école supérieure des Beaux-Arts de Nantes, a créé Incident dans la prairie, qui d’après le

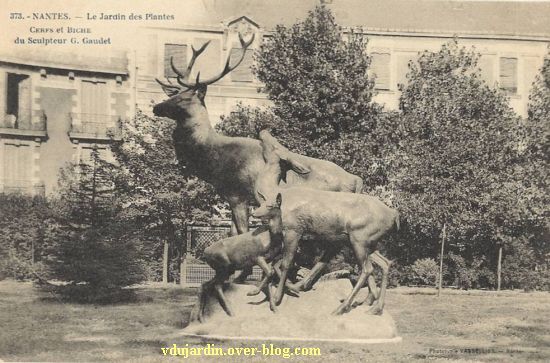

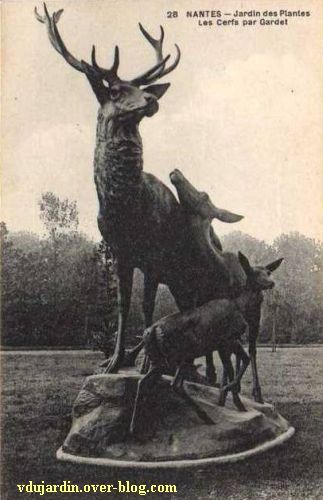

Johnny Gaitée, de l’école supérieure des Beaux-Arts de Nantes, a créé Incident dans la prairie, qui d’après le  La signature du sculpteur Georges Gardet (Paris, 1863 – Paris, 1939) est bien visible. Je ne sais pas de quand exactement date la sculpture : un vieil article paru dans le n°

La signature du sculpteur Georges Gardet (Paris, 1863 – Paris, 1939) est bien visible. Je ne sais pas de quand exactement date la sculpture : un vieil article paru dans le n°  Voici le dos du monument, tel qu’il apparaît aujourd’hui, avec le départ des membres du cerf et de la biche, ainsi que la végétation au sol.

Voici le dos du monument, tel qu’il apparaît aujourd’hui, avec le départ des membres du cerf et de la biche, ainsi que la végétation au sol. Au dos se trouve aussi la signature du fondeur, « J. Malesset fondeur d’art Paris ».

Au dos se trouve aussi la signature du fondeur, « J. Malesset fondeur d’art Paris ». Je ne sais pas ce que sont devenus les autres éléments, le cerf et la biche… Ils seront peut-être restaurés à l’issue du voyage à Nantes? En voici une autre vue sur une carte postale ancienne…

Je ne sais pas ce que sont devenus les autres éléments, le cerf et la biche… Ils seront peut-être restaurés à l’issue du voyage à Nantes? En voici une autre vue sur une carte postale ancienne… PS : je suis retournée à Nantes fin octobre 2012, voici quatre vues du groupe sculpté sans l’œuvre d’art contemporain… J’ai aussi pu voir

PS : je suis retournée à Nantes fin octobre 2012, voici quatre vues du groupe sculpté sans l’œuvre d’art contemporain… J’ai aussi pu voir  En vous parlant de l’

En vous parlant de l’ Ce haut-relief est constitué de trois scènes juxtaposées. Au centre, sur une partie un peu en saillie, se trouve une figure allégorique féminine, debout, seins nus, un large vêtement drapé autour des reins et des jambes et maintenu sur son bras gauche, des cheveux longs. Elle pose sa main droite sur la tête d’un enfant nu, asexué, debout à son côté. Près de son épaule droite se trouve le serpent (échappé du caducée?). Elle tend la main gauche d’un mouvement souple vers la scène située à sa gauche (à droite quand on regarde le relief). Il peut s’agir d’une allégorie de la médecine.

Ce haut-relief est constitué de trois scènes juxtaposées. Au centre, sur une partie un peu en saillie, se trouve une figure allégorique féminine, debout, seins nus, un large vêtement drapé autour des reins et des jambes et maintenu sur son bras gauche, des cheveux longs. Elle pose sa main droite sur la tête d’un enfant nu, asexué, debout à son côté. Près de son épaule droite se trouve le serpent (échappé du caducée?). Elle tend la main gauche d’un mouvement souple vers la scène située à sa gauche (à droite quand on regarde le relief). Il peut s’agir d’une allégorie de la médecine. Sur cette scène, une femme agenouillée, soutenue par une autre femme debout mais penchée vers elle, tend un très jeune enfant vers l’allégorie. Un enfant un peu plus grand, nu, fait face à ces trois personnages.

Sur cette scène, une femme agenouillée, soutenue par une autre femme debout mais penchée vers elle, tend un très jeune enfant vers l’allégorie. Un enfant un peu plus grand, nu, fait face à ces trois personnages. Sur la scène opposée, un homme torse-nu est allité. Une femme se tient derrière lui, en regardant vers l’allégorie, et une autre est agenouillée à son côté.

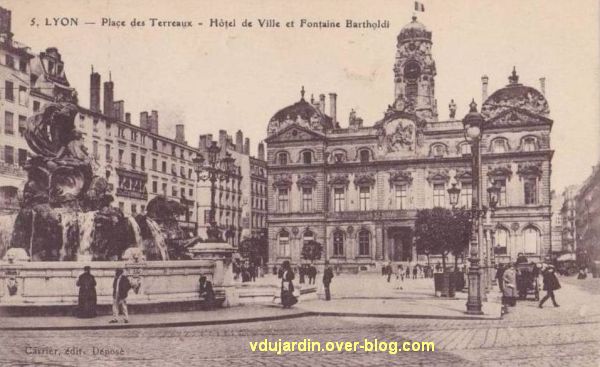

Sur la scène opposée, un homme torse-nu est allité. Une femme se tient derrière lui, en regardant vers l’allégorie, et une autre est agenouillée à son côté. Dans une ville, quoi de mieux qu’une grande fontaine, surtout en été, pour rafraîchir… Si, si, un été chaud, ça arrive! A Poitiers, nous ne sommes qu’une petite ville, avec une ridicule petite fontaine dans un coin de la place d’Armes (place Leclerc)… quelques plaisantins ont quand même réussi à la faire mousser, voir

Dans une ville, quoi de mieux qu’une grande fontaine, surtout en été, pour rafraîchir… Si, si, un été chaud, ça arrive! A Poitiers, nous ne sommes qu’une petite ville, avec une ridicule petite fontaine dans un coin de la place d’Armes (place Leclerc)… quelques plaisantins ont quand même réussi à la faire mousser, voir

Comme pour beaucoup d’allégories, elle est représentée avec les seins nus, avec un vêtement drapé sur son ventre. Elle est soigneusement coiffée, avec une fleur attachée dans les cheveux.

Comme pour beaucoup d’allégories, elle est représentée avec les seins nus, avec un vêtement drapé sur son ventre. Elle est soigneusement coiffée, avec une fleur attachée dans les cheveux. L’enfant est potelé, serré contre sa mère… Il étreint son urne qui crache de l’eau (de la Dordogne).

L’enfant est potelé, serré contre sa mère… Il étreint son urne qui crache de l’eau (de la Dordogne). C’est dans les chevaux que l’artiste s’est le plus lâché… Il les a représentés hennissants, fougueux, avec plein de détails, regardez les naseaux, les muscles des joues ou les griffes des sabots… En principe, ils crachent de l’eau par la bouche, mais le système semble en partie grippé…

C’est dans les chevaux que l’artiste s’est le plus lâché… Il les a représentés hennissants, fougueux, avec plein de détails, regardez les naseaux, les muscles des joues ou les griffes des sabots… En principe, ils crachent de l’eau par la bouche, mais le système semble en partie grippé… Et voici la vue d’un autre cheval, également plein de détails très réalistes…

Et voici la vue d’un autre cheval, également plein de détails très réalistes… Et avant de quitter la place, voici une dernière vue de la fontaine, de dos…

Et avant de quitter la place, voici une dernière vue de la fontaine, de dos…

Le monument porte d’autres signatures, « A. Mage, Entr[epren]eur » sur le socle à droite, « Boucher L. / Marteau C. » sur le socle à gauche, et encore « Laurier A., Grégoire C. » Un tour aux archives s’imposerait pour élucider le rôle de chacun.

Le monument porte d’autres signatures, « A. Mage, Entr[epren]eur » sur le socle à droite, « Boucher L. / Marteau C. » sur le socle à gauche, et encore « Laurier A., Grégoire C. » Un tour aux archives s’imposerait pour élucider le rôle de chacun.

Voici ce paquetage complet du soldat, sculpté en pierre, son sac à dos, son casque, sa gourde, sa besace, qui reposent sur un lit de feuilles.

Voici ce paquetage complet du soldat, sculpté en pierre, son sac à dos, son casque, sa gourde, sa besace, qui reposent sur un lit de feuilles.

Voici deux détails de la République, de dos (en haut) avec une vue de son chignon, et son pied droit nu dans sa sandale, deux détails qui sont fréquents sur les allégories de la République, comme sa longue robe à l’antique.

Voici deux détails de la République, de dos (en haut) avec une vue de son chignon, et son pied droit nu dans sa sandale, deux détails qui sont fréquents sur les allégories de la République, comme sa longue robe à l’antique. Le clocher-porche de l’église Saint-Porchaire à Poitiers, que je vous ai déjà présenté avec une série de

Le clocher-porche de l’église Saint-Porchaire à Poitiers, que je vous ai déjà présenté avec une série de  Il a été dévoilé il y a peu, le résultat est impressionnant, je vous en montrerai d’autres détails dans les prochaines semaines, et vous montre aujourd’hui des détails des chapiteaux du portail, dont la sculpture date de la fin du 11e siècle.

Il a été dévoilé il y a peu, le résultat est impressionnant, je vous en montrerai d’autres détails dans les prochaines semaines, et vous montre aujourd’hui des détails des chapiteaux du portail, dont la sculpture date de la fin du 11e siècle. A gauche, les deux chapiteaux portent des lions et des oiseaux buvant dans une coupe, un thème que je vous ai déjà présenté sur la façade de

A gauche, les deux chapiteaux portent des lions et des oiseaux buvant dans une coupe, un thème que je vous ai déjà présenté sur la façade de  Voici une autre vue prise de face…

Voici une autre vue prise de face… Et une vue de détail des lions du chapiteau interne, avec l’inscription LEO / NES (lions) de part et d’autre de l’arbre stylisé qui sépare les deux lions.

Et une vue de détail des lions du chapiteau interne, avec l’inscription LEO / NES (lions) de part et d’autre de l’arbre stylisé qui sépare les deux lions. De l’autre côté, sur le piédroit gauche, je vous ai déjà montré avant nettoyage

De l’autre côté, sur le piédroit gauche, je vous ai déjà montré avant nettoyage  Après nettoyage… voici l’ensemble, avec les lions dressés sur le chapiteau interne et Daniel dans la fosse aux lions sur le chapiteau externe.

Après nettoyage… voici l’ensemble, avec les lions dressés sur le chapiteau interne et Daniel dans la fosse aux lions sur le chapiteau externe.

Sur la droite, tout en haut, un ange est figuré tête vers le bas. Il tient par les cheveux le prophète Habaquq qui apporte à Daniel un pain rond et un autre objet. La représentation d’Habaquq dans la scène de Daniel dans la fosse aux lions se retrouve par exemple sur une chapiteau de la façade de l’église de Mons, en Charente ou sur le chapiteau déjà cité plus haut dans le chœur de l’église

Sur la droite, tout en haut, un ange est figuré tête vers le bas. Il tient par les cheveux le prophète Habaquq qui apporte à Daniel un pain rond et un autre objet. La représentation d’Habaquq dans la scène de Daniel dans la fosse aux lions se retrouve par exemple sur une chapiteau de la façade de l’église de Mons, en Charente ou sur le chapiteau déjà cité plus haut dans le chœur de l’église  À gauche se trouve un curieux monstre, avec un buste humain, un arrière-train de lion et une queue terminée par une tête de serpent.

À gauche se trouve un curieux monstre, avec un buste humain, un arrière-train de lion et une queue terminée par une tête de serpent.

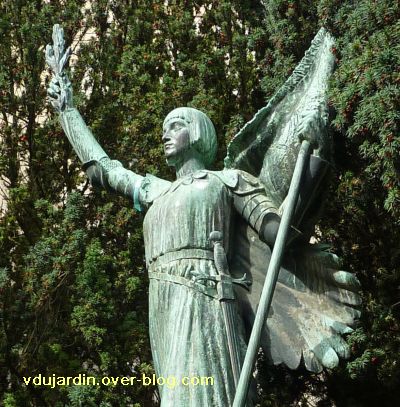

… qui a bien failli disparaître! Alors qu’elle était en cours de restauration (ici une des phases du traitement), elle avait pris une couleur cuivrée… et des voleurs de métaux ont dû croire qu’elle était en cuivre et non en bronze! Une patrouille de police l’a retrouvée au sol et déposée dans la nuit à la mairie… Frayeur des restaurateurs qui l’ont crue volée le lendemain matin, dépôt de plainte au commissariat… avant qu’un autre service de la mairie ne la « retrouve » à la mairie… La plainte pour tentative de vol est toujours en cours d’instruction…

… qui a bien failli disparaître! Alors qu’elle était en cours de restauration (ici une des phases du traitement), elle avait pris une couleur cuivrée… et des voleurs de métaux ont dû croire qu’elle était en cuivre et non en bronze! Une patrouille de police l’a retrouvée au sol et déposée dans la nuit à la mairie… Frayeur des restaurateurs qui l’ont crue volée le lendemain matin, dépôt de plainte au commissariat… avant qu’un autre service de la mairie ne la « retrouve » à la mairie… La plainte pour tentative de vol est toujours en cours d’instruction… La restauration de la plaque a pu être achevée, et la plaque remise en place.

La restauration de la plaque a pu être achevée, et la plaque remise en place. Le choix d’un vert foncé peut se justifier pour le monument aux morts, et peut-être aussi ici d’un certain point de vue, plus proche de la couleur d’origine que le vert d’oxydation qu’elle avait pris, mais comme la statue en pied de Jeanne-d’Arc n’a pas été restaurée, il y a un gros décalage entre les deux éléments du monument…

Le choix d’un vert foncé peut se justifier pour le monument aux morts, et peut-être aussi ici d’un certain point de vue, plus proche de la couleur d’origine que le vert d’oxydation qu’elle avait pris, mais comme la statue en pied de Jeanne-d’Arc n’a pas été restaurée, il y a un gros décalage entre les deux éléments du monument…

À Poitiers, la légende veut que l’examen ait eu lieu dans ce square des Cordeliers, à l’arrière du palais des ducs d’Aquitaine, comtes de Poitou (la Tour Maubergeon, depuis palais de justice), square dont je vous ai déjà parlé pour

À Poitiers, la légende veut que l’examen ait eu lieu dans ce square des Cordeliers, à l’arrière du palais des ducs d’Aquitaine, comtes de Poitou (la Tour Maubergeon, depuis palais de justice), square dont je vous ai déjà parlé pour  Bon, si vous voulez trouver l’histoire de Jeanne d’Arc, vous n’aurez guerre de difficulté. Je vous rappelle juste qu’elle a été béatifiée en 1909 et canonisée en 1920, et que la semaine du 29 avril au 7 mai donnait lieu à de grandes fêtes johanniques dans toute la France et particulièrement à Poitiers (je vous montrerai un jour des cartes postales des années 1920). Lors de la fête du 2 juin 1929, ce ne fut pas la statue mais une simple « maquette de la future statue en bronze » qui a été dévoilée (voir références dans la presse locale en fin d’article), en présence de François Poncet, sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts. Elle fut accompagnée d’un concours de décoration des rues…Il s’agit sans doute de la

Bon, si vous voulez trouver l’histoire de Jeanne d’Arc, vous n’aurez guerre de difficulté. Je vous rappelle juste qu’elle a été béatifiée en 1909 et canonisée en 1920, et que la semaine du 29 avril au 7 mai donnait lieu à de grandes fêtes johanniques dans toute la France et particulièrement à Poitiers (je vous montrerai un jour des cartes postales des années 1920). Lors de la fête du 2 juin 1929, ce ne fut pas la statue mais une simple « maquette de la future statue en bronze » qui a été dévoilée (voir références dans la presse locale en fin d’article), en présence de François Poncet, sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts. Elle fut accompagnée d’un concours de décoration des rues…Il s’agit sans doute de la  Je vous montre aujourd’hui l’œuvre commandée en 1929 au sculpteur ultra-catholique et royaliste Maxime Real del Sarte, dont je vous ai déjà parlé pour les monuments aux morts de

Je vous montre aujourd’hui l’œuvre commandée en 1929 au sculpteur ultra-catholique et royaliste Maxime Real del Sarte, dont je vous ai déjà parlé pour les monuments aux morts de  … et sur la base de la statue. Les maquettes en plâtre de la statue et du bas-reliefs sont conservées au musée Sainte-Croix à Poitiers.

… et sur la base de la statue. Les maquettes en plâtre de la statue et du bas-reliefs sont conservées au musée Sainte-Croix à Poitiers. Allez, on s’approche… Il y a toujours des dingues catholiques ou des étudiants avinés qui viennent la fleurir (en ce moment, il y a un collier rouge autour du cou de la statue). Dans un décor qui évoque une église (mais pourquoi pas non plus une partie de la tour Maubergeon), sous un arc brisé reposant sur des chapiteaux, huit personnages assis (les théologiens) écoutent Jeanne-d’Arc qui, debout face à eux, s’explique à grands gestes, bras droit levé, légèrement sur la pointe des pieds (ou en tout cas, talons décollés du sol).

Allez, on s’approche… Il y a toujours des dingues catholiques ou des étudiants avinés qui viennent la fleurir (en ce moment, il y a un collier rouge autour du cou de la statue). Dans un décor qui évoque une église (mais pourquoi pas non plus une partie de la tour Maubergeon), sous un arc brisé reposant sur des chapiteaux, huit personnages assis (les théologiens) écoutent Jeanne-d’Arc qui, debout face à eux, s’explique à grands gestes, bras droit levé, légèrement sur la pointe des pieds (ou en tout cas, talons décollés du sol). Voici encore plus près… Parmi les théologiens, vous repérez au moins un franciscain (reconnaissable à la cordelette) et au moins un moine encapuchonné. Les noms de ces théologiens est donné dans diverses chroniques, Real del Sarte donne juste l’idée qu’ils représentent diverses branches de l’église.

Voici encore plus près… Parmi les théologiens, vous repérez au moins un franciscain (reconnaissable à la cordelette) et au moins un moine encapuchonné. Les noms de ces théologiens est donné dans diverses chroniques, Real del Sarte donne juste l’idée qu’ils représentent diverses branches de l’église. La statue est beaucoup plus conventionnelle. Sa maquette a été présentée au salon des artistes français de 1930 sous le nom titre L’ange de la paix.

La statue est beaucoup plus conventionnelle. Sa maquette a été présentée au salon des artistes français de 1930 sous le nom titre L’ange de la paix. Jeanne-d’Arc, debout, en armure sous sa robe, porte l’épée au côté gauche, un drapeau dans la main gauche et brandit un rameau de la main droite… Cette statue et le bas-relief sont un condensé de réinterprétation, de mystification, de préjugés sur les vêtements et sur la position de Jeanne-d’Arc. Une autre représentation classique de Jeanne-d’Arc est un groupe sculpté à cheval… C’est ce qui a été choisi pour

Jeanne-d’Arc, debout, en armure sous sa robe, porte l’épée au côté gauche, un drapeau dans la main gauche et brandit un rameau de la main droite… Cette statue et le bas-relief sont un condensé de réinterprétation, de mystification, de préjugés sur les vêtements et sur la position de Jeanne-d’Arc. Une autre représentation classique de Jeanne-d’Arc est un groupe sculpté à cheval… C’est ce qui a été choisi pour  Ah, si, encore une chose, la statue a été déplacée, en 1929, elle se tenait au milieu du square, ainsi qu’on peut le voir sur cette carte postale ancienne.

Ah, si, encore une chose, la statue a été déplacée, en 1929, elle se tenait au milieu du square, ainsi qu’on peut le voir sur cette carte postale ancienne.