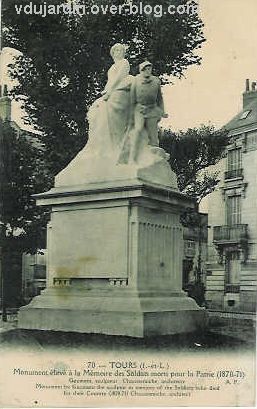

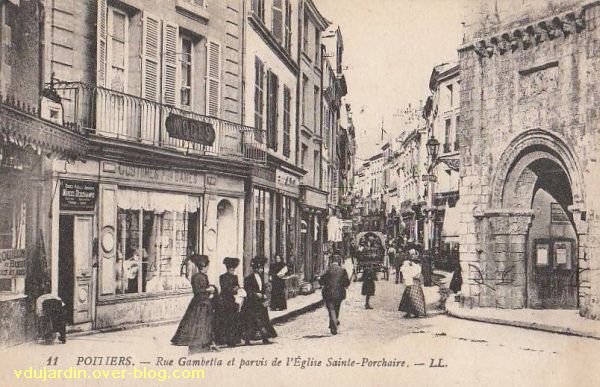

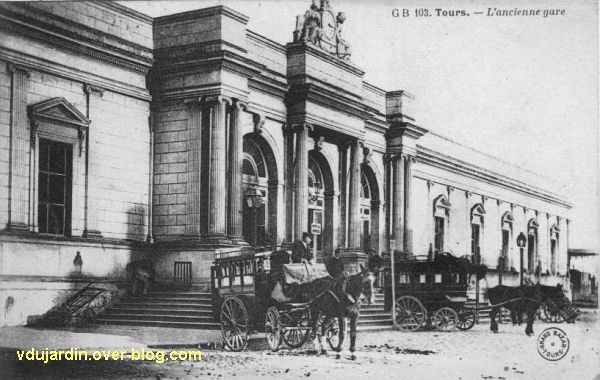

Quelques jours après la célébration de la fin de la guerre de 1870 (voir sur ce sujet mon article de l’année dernière, à propos du monument de Poitiers, l’histoire de ce conflit et des monuments érigés quelques années plus tard). À Tours, initialement installé place du Chardonnet (ici sur une carte postale ancienne)…

Quelques jours après la célébration de la fin de la guerre de 1870 (voir sur ce sujet mon article de l’année dernière, à propos du monument de Poitiers, l’histoire de ce conflit et des monuments érigés quelques années plus tard). À Tours, initialement installé place du Chardonnet (ici sur une carte postale ancienne)…

…il est maintenant, d’après le dossier documentaire du service régional de l’inventaire de la région Centre), quai d’Orléans (adresse qui n’existe pas sur le plan fourni par l’office de tourisme, ni l’emplacement du monument), ou, plus simplement, à l’entrée du pont suspendu dit pont de fil ou pont Saint-Symphorien, juste à côté du château.

…il est maintenant, d’après le dossier documentaire du service régional de l’inventaire de la région Centre), quai d’Orléans (adresse qui n’existe pas sur le plan fourni par l’office de tourisme, ni l’emplacement du monument), ou, plus simplement, à l’entrée du pont suspendu dit pont de fil ou pont Saint-Symphorien, juste à côté du château.

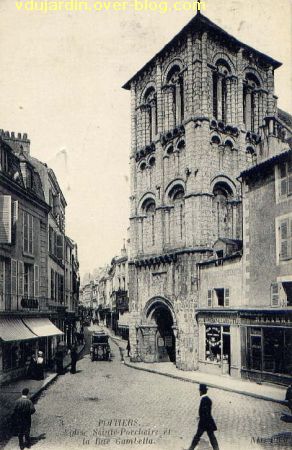

Conçu par l’architecte Bernard Chaussemiche, architecte qui à Tours réalisa aussi la façade du lycée Balzac vers 1900 et un immeuble situé 41et 41bis boulevard Heurteloup, à retrouver dans les dossiers établis par l’inventaire ici et là), le monument aux morts de 1870 fut inauguré à la veille (moins d’un mois avant le début) de la Première Guerre mondiale, le 12 juillet 1914. La signature de l’architecte figure sur le socle au dos, en bas à droite. Dans le dossier de l’inventaire, vous pouvez voir le plan d’installation initiale sur la place du Chardonnet, daté de février 1914.

Conçu par l’architecte Bernard Chaussemiche, architecte qui à Tours réalisa aussi la façade du lycée Balzac vers 1900 et un immeuble situé 41et 41bis boulevard Heurteloup, à retrouver dans les dossiers établis par l’inventaire ici et là), le monument aux morts de 1870 fut inauguré à la veille (moins d’un mois avant le début) de la Première Guerre mondiale, le 12 juillet 1914. La signature de l’architecte figure sur le socle au dos, en bas à droite. Dans le dossier de l’inventaire, vous pouvez voir le plan d’installation initiale sur la place du Chardonnet, daté de février 1914.

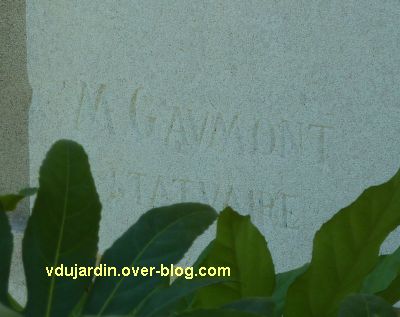

Le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel Gaumont (1880-1962), dont la signature est porté en bas à gauche au dos du socle.

Le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel Gaumont (1880-1962), dont la signature est porté en bas à gauche au dos du socle.

De face, on voit une femme, allégorie probable de la République, et un soldat debout, un peu penché en avant, poing serré, comme attendant une revanche…

De face, on voit une femme, allégorie probable de la République, et un soldat debout, un peu penché en avant, poing serré, comme attendant une revanche…

Mais si vous contournez le monument…,

Mais si vous contournez le monument…,

… vous découvrirez un soldat mort, qui n’est pas mentionné dans les descriptions du monument.

… vous découvrirez un soldat mort, qui n’est pas mentionné dans les descriptions du monument.

Il gît au sol, dans une position désarticulée.

Il gît au sol, dans une position désarticulée.

Sur la face principale, la dédicace est la suivante : « à la / mémoire / des officiers et soldats / du 88e régiment de mobiles / d’Indre-et-Loire / morts / pour la patrie / 1870-1871 ».

Sur la face principale, la dédicace est la suivante : « à la / mémoire / des officiers et soldats / du 88e régiment de mobiles / d’Indre-et-Loire / morts / pour la patrie / 1870-1871 ».

À Tours, un autre monuments aux morts de 1870 se trouve au cimetière de la Salle, où se trouve aussi un monument aux morts de 1914-1918. Pour la Première Guerre mondiale, le monument principal se trouve, configuration extrêmement rare, à l’intérieur de l’hôtel de ville, je n’ai pas pu faire de photographies mais vous le montrerai sur des cartes postales anciennes. Un autre monument imposant se trouve dans la cour du lycée Descartes, dont je vous parlerai aussi à partir de documents anciens. Diverses plaques commémoratives se trouvent aussi en ville, dont une accompagnée d’un relief sculpté aux postiers morts pour la France dans la grande poste boulevard boulanger ou une très émouvante aux élèves juifs et instituteurs résistants à l’entrée de l’école Mirabeau… Plusieurs articles en perspective. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tous les artistes auteurs de statuaire publique et/ou commémorative, avec des liens sur les articles concernés, sur cette page spécifique.

Hier

Hier

Pour nous inciter à prendre l’air,

Pour nous inciter à prendre l’air,  Ce matin au retour du marché, à 11h, le ciel s’est dégagé de la brume matinale, il fait encore frisquet… À 150 mètres environ de chez moi, je fais une halte sur le chevet de

Ce matin au retour du marché, à 11h, le ciel s’est dégagé de la brume matinale, il fait encore frisquet… À 150 mètres environ de chez moi, je fais une halte sur le chevet de  Mais je pensais surtout au jardin anglais du

Mais je pensais surtout au jardin anglais du  En m’approchant, je passe à côté de

En m’approchant, je passe à côté de  Et voilà, l’intérieur de ce petit espace tout rond… avec au centre (et au premier plan,… mon ombre!). Au centre, le

Et voilà, l’intérieur de ce petit espace tout rond… avec au centre (et au premier plan,… mon ombre!). Au centre, le  On ressort de l’autre côté… Au premier plan, vous voyez le

On ressort de l’autre côté… Au premier plan, vous voyez le  En mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-unes d’entre elles. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,

En mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-unes d’entre elles. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,  Voici une vue de cet ancien lycée (aujourd’hui désaffecté, le lycée est désormais en périphérie de la ville).

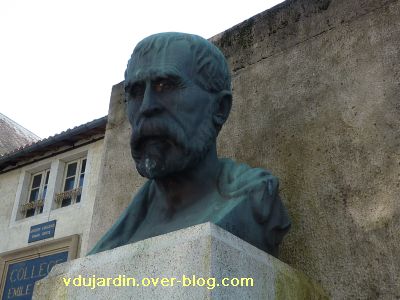

Voici une vue de cet ancien lycée (aujourd’hui désaffecté, le lycée est désormais en périphérie de la ville). Revenons à notre buste en bronze. Posé sur un haut piédestal (refait depuis), il est signé R[ené] Pajot et daté de 1937. Il fut inauguré le 14 novembre 1937 en présence du ministre de la santé, Marc Rucart.

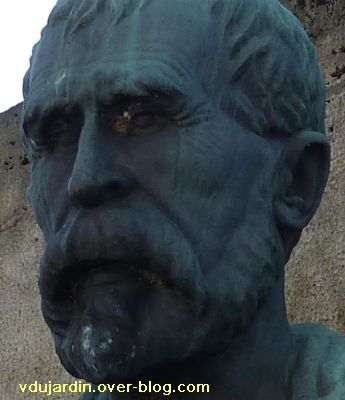

Revenons à notre buste en bronze. Posé sur un haut piédestal (refait depuis), il est signé R[ené] Pajot et daté de 1937. Il fut inauguré le 14 novembre 1937 en présence du ministre de la santé, Marc Rucart. Je trouve que le sculpteur lui a donné un air sévère,…

Je trouve que le sculpteur lui a donné un air sévère,… …peut-être accentué par les rides, les sourcils fournis, la barbe et la moustache, les joues creusées…

…peut-être accentué par les rides, les sourcils fournis, la barbe et la moustache, les joues creusées… Pour clôturer la visite de la gare de Tours, j’ai trouvé une carte postale ancienne montrant l’ancien embarcadère, détruit en 1895 pour être remplacé par la gare actuelle. Je pioche les informations ci-dessous dans le

Pour clôturer la visite de la gare de Tours, j’ai trouvé une carte postale ancienne montrant l’ancien embarcadère, détruit en 1895 pour être remplacé par la gare actuelle. Je pioche les informations ci-dessous dans le  Je vous ai déjà parlé de ces céramiques, pour les

Je vous ai déjà parlé de ces céramiques, pour les  L’un, de dos, semble admirer la ville alors que l’autre semble plus avoir envie de jouer.

L’un, de dos, semble admirer la ville alors que l’autre semble plus avoir envie de jouer. Ce panneau porte en bas à droite la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » et en-dessous, la signature M. Simas.

Ce panneau porte en bas à droite la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » et en-dessous, la signature M. Simas. Langeais est représentée par le château dans les rues du village.

Langeais est représentée par le château dans les rues du village. Ce panneau porte la signature « Alain Mothes » .

Ce panneau porte la signature « Alain Mothes » . Chinon est représenté par le château (la tour maîtresse ou donjon, en fait) précédé de son pont d’accès qui franchit la Vienne.

Chinon est représenté par le château (la tour maîtresse ou donjon, en fait) précédé de son pont d’accès qui franchit la Vienne. Ce panneau porte la signature « Alain Mothes / le 20.01.[18]92 [? 8] « . Je lis 92, mais il doit plus probablement s’agir de 1898. En 1892, le projet de gare de Tours n’était de toute façon pas arrêté. Ou alors, c’est du recyclage d’un panneau prévu pour un autre projet….

Ce panneau porte la signature « Alain Mothes / le 20.01.[18]92 [? 8] « . Je lis 92, mais il doit plus probablement s’agir de 1898. En 1892, le projet de gare de Tours n’était de toute façon pas arrêté. Ou alors, c’est du recyclage d’un panneau prévu pour un autre projet…. Arcachon, pour l’artiste, c’est une forêt de pins avec des pteites fleurs au premier plan, le village caché dans le creux et tout au fond, le bassin. Je ne suis pas sûre qu’un siècle plus tard, Arcachon aurait été représentée ainsi !

Arcachon, pour l’artiste, c’est une forêt de pins avec des pteites fleurs au premier plan, le village caché dans le creux et tout au fond, le bassin. Je ne suis pas sûre qu’un siècle plus tard, Arcachon aurait été représentée ainsi ! Cahors est un panneau sombre. Le pont Valentré, pont fortifié sur le Lot, à l’entrée de Cahors, est au centre de la scène (rappelez-vous, je vous ai parlé de ce pont pour la bande dessinée

Cahors est un panneau sombre. Le pont Valentré, pont fortifié sur le Lot, à l’entrée de Cahors, est au centre de la scène (rappelez-vous, je vous ai parlé de ce pont pour la bande dessinée  Le panneau porte en bas à droite la signature « M. Simas » et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris ».

Le panneau porte en bas à droite la signature « M. Simas » et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris ». Le Mont-Dore, dévalé par des torrents, est à l’arrière-plan du panneau dominé par l’un de ces torrents qui coule entre les rochers. Un grand arbre à gauche assied la scène alors que de l’autre côté du ruisseau une femme, vêtue d’une longue robe sombre, garde ses oies.

Le Mont-Dore, dévalé par des torrents, est à l’arrière-plan du panneau dominé par l’un de ces torrents qui coule entre les rochers. Un grand arbre à gauche assied la scène alors que de l’autre côté du ruisseau une femme, vêtue d’une longue robe sombre, garde ses oies. Amboise (en cours de restauration, je complèterai l’article la prochaine fois que je passerai par là, s’il est remis…, et pour ces messieurs de la SNCF, il ne s’agit pas de fresque – peinture sur enduit frais – mais de peinture sur céramique)

Amboise (en cours de restauration, je complèterai l’article la prochaine fois que je passerai par là, s’il est remis…, et pour ces messieurs de la SNCF, il ne s’agit pas de fresque – peinture sur enduit frais – mais de peinture sur céramique) Luchon est perdue dans un paysage montagneux. Sur la route, un couple roule sur un tandem, la femme à l’avant.

Luchon est perdue dans un paysage montagneux. Sur la route, un couple roule sur un tandem, la femme à l’avant. Le voici de plus près, remarquez les tenues, les chapeaux, la barbe pointue très troisième République de Monsieur, etc.

Le voici de plus près, remarquez les tenues, les chapeaux, la barbe pointue très troisième République de Monsieur, etc. Le panneau porte la signature M. Simas en bas à droite.

Le panneau porte la signature M. Simas en bas à droite.

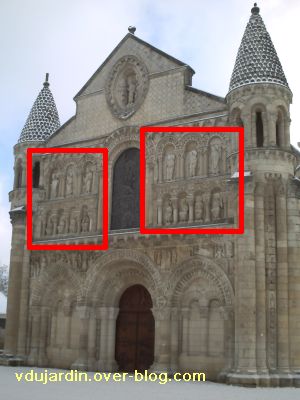

Aujourd’hui, nous retournons voir l’église

Aujourd’hui, nous retournons voir l’église  Les six personnages du haut sont représentés debout, de face, les pieds légèrement écartés. Voici d’abord les trois du côté nord (à gauche)…

Les six personnages du haut sont représentés debout, de face, les pieds légèrement écartés. Voici d’abord les trois du côté nord (à gauche)… … et les trois du côté sud.

… et les trois du côté sud. Les huit du bas assis. On commence par le côté nord…

Les huit du bas assis. On commence par le côté nord… …et le côté sud.

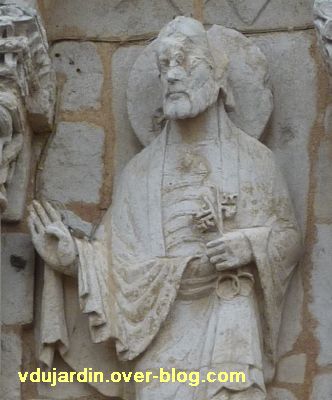

…et le côté sud. Le pape et l’évêque sont chaussés, les apôtres, pieds nus. L’identification des douze apôtres (ce que l’on appelle le collège apostolique) n’est pas facile, d’autant plus qu’une partie des têtes et des attributs qu’ils tenaient dans les mains a disparu. Saint Pierre se reconnaît quand même facilement aux deux clefs (du Royaume des Cieux, voir Matthieu, 16, 18-19)

Le pape et l’évêque sont chaussés, les apôtres, pieds nus. L’identification des douze apôtres (ce que l’on appelle le collège apostolique) n’est pas facile, d’autant plus qu’une partie des têtes et des attributs qu’ils tenaient dans les mains a disparu. Saint Pierre se reconnaît quand même facilement aux deux clefs (du Royaume des Cieux, voir Matthieu, 16, 18-19) …qu’il porte dans la main gauche alors qu’il bénit les passants de la main droite. Il est situé à la droite du Christ de la mandorle, pour le spectateur, le troisième en partant de la gauche dans la rangée du haut.

…qu’il porte dans la main gauche alors qu’il bénit les passants de la main droite. Il est situé à la droite du Christ de la mandorle, pour le spectateur, le troisième en partant de la gauche dans la rangée du haut. Le pape est situé en haut à gauche.

Le pape est situé en haut à gauche. Il se reconnaît à sa crosse et à la tiare (coiffe sur la tête). Il est situé vers la droite du Christ et de saint Pierre, donc dans une position hiérarchiquement plus élevée que l’évêque.

Il se reconnaît à sa crosse et à la tiare (coiffe sur la tête). Il est situé vers la droite du Christ et de saint Pierre, donc dans une position hiérarchiquement plus élevée que l’évêque. À l’opposé, en haut à droite, se tient un évêque.

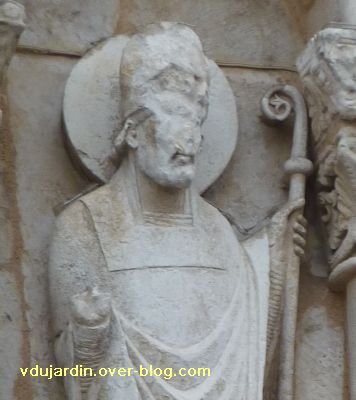

À l’opposé, en haut à droite, se tient un évêque. Il est vêtu de ses vêtements liturgiques : une chemise assez serrée, que l’on aperçoit derrière le col carré de son aube, une chasuble recouverte du pallium (pièce de tissu en T, brodé et orné d’une croix à la rencontre des bords du T, portée pendant la célébration de la messe par le pape, les primats, les archevêques et quelques évêques auxquels le pape donne ce privilège) et une étole (attribut du prêtre par excellence, pas celle que vous portez pour faire joli!) portée sous la chasuble et dont les bords sont richement décorés.

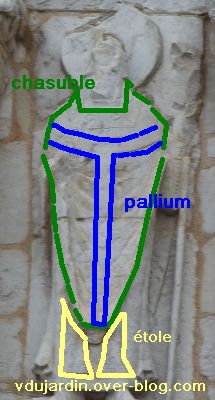

Il est vêtu de ses vêtements liturgiques : une chemise assez serrée, que l’on aperçoit derrière le col carré de son aube, une chasuble recouverte du pallium (pièce de tissu en T, brodé et orné d’une croix à la rencontre des bords du T, portée pendant la célébration de la messe par le pape, les primats, les archevêques et quelques évêques auxquels le pape donne ce privilège) et une étole (attribut du prêtre par excellence, pas celle que vous portez pour faire joli!) portée sous la chasuble et dont les bords sont richement décorés. Voici un rapide schéma pour vous aider à distinguer ces éléments sur la photographie précédente. Sa position est proche de celle du pape : il tient une crosse de la main gauche et semble bénir de sa main droite aujourd’hui fracturée.

Voici un rapide schéma pour vous aider à distinguer ces éléments sur la photographie précédente. Sa position est proche de celle du pape : il tient une crosse de la main gauche et semble bénir de sa main droite aujourd’hui fracturée. Aux pieds, il porte des sandales liturgiques à lanière. On les distingue à peu près sur ce détail, admirez au passage le décor de l’étole…

Aux pieds, il porte des sandales liturgiques à lanière. On les distingue à peu près sur ce détail, admirez au passage le décor de l’étole…

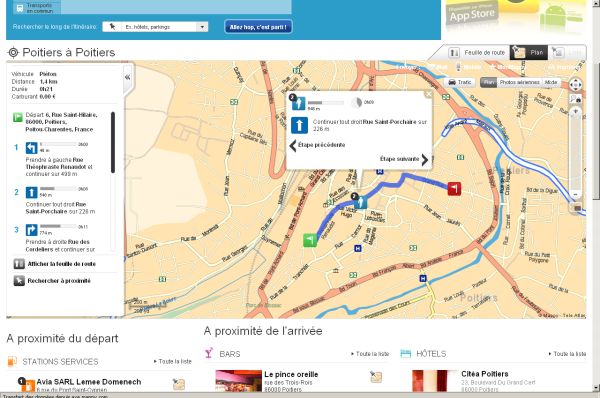

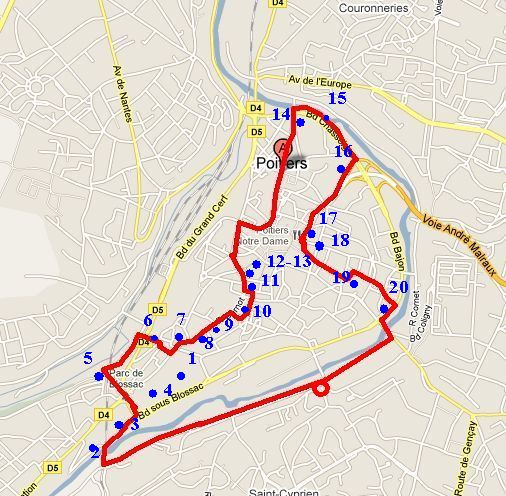

Voici à peu près ce que cela donne sur le plan Mappy de Poitiers. Le rond rouge marque le point de départ et d’arrivée, les points bleus sont à l’emplacement et dans l’ordre des photographies qui illustrent cet article.

Voici à peu près ce que cela donne sur le plan Mappy de Poitiers. Le rond rouge marque le point de départ et d’arrivée, les points bleus sont à l’emplacement et dans l’ordre des photographies qui illustrent cet article. Je vous ai déjà parlé de ces carreaux de céramique peinte, je vais vous les présenter les unes après les autres. Je commence par le mur droit quand on entre dans la gare, le mur gauche sera pour un prochain article. Je vous invite à relire l’article précédent pour les explications sur les signatures, je vous rappelle juste qu’il s’agit d’une production de l’extrême fin du 19e siècle de Sarreguemines, des ateliers de Digoin et Paris, et qu’une partie sont signées du peintre sur céramique Eugène Martial Simas. L’ensemble est composé de 18 panneaux qui ont fait l’objet d’un

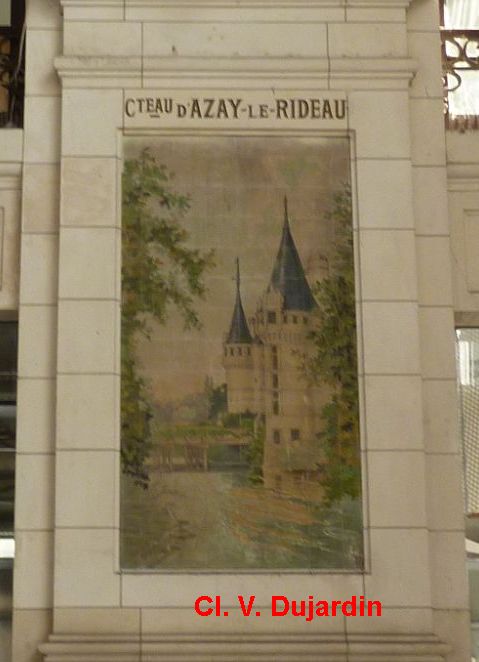

Je vous ai déjà parlé de ces carreaux de céramique peinte, je vais vous les présenter les unes après les autres. Je commence par le mur droit quand on entre dans la gare, le mur gauche sera pour un prochain article. Je vous invite à relire l’article précédent pour les explications sur les signatures, je vous rappelle juste qu’il s’agit d’une production de l’extrême fin du 19e siècle de Sarreguemines, des ateliers de Digoin et Paris, et qu’une partie sont signées du peintre sur céramique Eugène Martial Simas. L’ensemble est composé de 18 panneaux qui ont fait l’objet d’un  Entrons dans le vif du sujet, pour chaque panneau, je vous mets la vue générale en grand et une vignette avec la signature (voir l’article précédent pour les détails). Nous commençons donc avec le château d’Azay-le-Rideau, perdu dans un paysage romantique avec les rives boisées de l’Indre. Au fond, un petit pont qui semble en bois… Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Entrons dans le vif du sujet, pour chaque panneau, je vous mets la vue générale en grand et une vignette avec la signature (voir l’article précédent pour les détails). Nous commençons donc avec le château d’Azay-le-Rideau, perdu dans un paysage romantique avec les rives boisées de l’Indre. Au fond, un petit pont qui semble en bois… Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite. Les gorges du Tarn sont encaissées au milieu des falaises, mais au premier plan, un homme pilote à la gaffe un bateau à fond plat.

Les gorges du Tarn sont encaissées au milieu des falaises, mais au premier plan, un homme pilote à la gaffe un bateau à fond plat. Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite. Le donjon de Loches ne semble pas très bien entretenu au cœur du village. Sur la route, une femme est montée en amazone sur un âne, un second âne, relié au premier par une longe, suit en portant deux gros sacs.

Le donjon de Loches ne semble pas très bien entretenu au cœur du village. Sur la route, une femme est montée en amazone sur un âne, un second âne, relié au premier par une longe, suit en portant deux gros sacs. Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite. La plage de Biarritz ne semble pas avoir beaucoup changé par rapport

La plage de Biarritz ne semble pas avoir beaucoup changé par rapport  Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

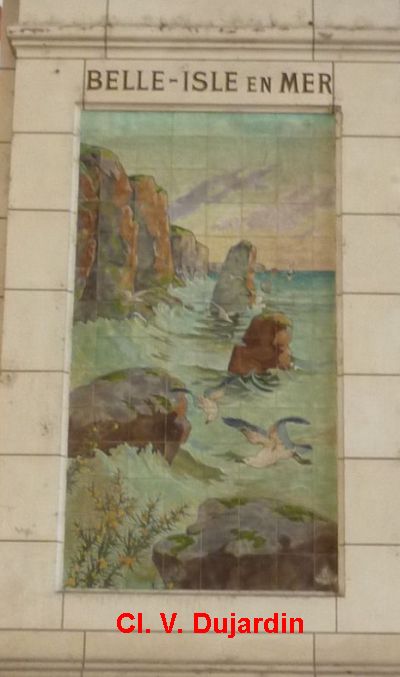

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche. Belle-Isle-en-Mer, c’est l’océan Atlantique déchaîné qui vient rompre ses vagues sur la falaise. Au premier plan, des mouettes et des ajoncs. Tout au fond, on devine la voile d’un bateau.

Belle-Isle-en-Mer, c’est l’océan Atlantique déchaîné qui vient rompre ses vagues sur la falaise. Au premier plan, des mouettes et des ajoncs. Tout au fond, on devine la voile d’un bateau. Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite. Le château de Josselin (dans le Morbihan) se reflète dans l’eau. La vallée de l’Oust semble bien large ici… Un arbre au premier plan, une barque, un endroit paisible, apparemment.

Le château de Josselin (dans le Morbihan) se reflète dans l’eau. La vallée de l’Oust semble bien large ici… Un arbre au premier plan, une barque, un endroit paisible, apparemment. Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche. Les menhirs d’Erdeven sont aujourd’hui moins célèbres que ceux de Carnac. Ils sont situés dans le golfe du Morbihan, non loin de la presqu’île de Quiberon. Un couple de bretons se repose au milieu des menhirs, monsieur le bras en appui sur l’un d’autre, madame assise sur une pierre. Vous remarquerez les barrières en bois, ici et là, qui doivent délimiter les espaces de pâture des animaux dans la lande.

Les menhirs d’Erdeven sont aujourd’hui moins célèbres que ceux de Carnac. Ils sont situés dans le golfe du Morbihan, non loin de la presqu’île de Quiberon. Un couple de bretons se repose au milieu des menhirs, monsieur le bras en appui sur l’un d’autre, madame assise sur une pierre. Vous remarquerez les barrières en bois, ici et là, qui doivent délimiter les espaces de pâture des animaux dans la lande. Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche. L’océan est aussi déchaîné à Saint-Jean-de-Luz. Il vient rompre ses vagues sur les falaises. Au fond, le phare tout blanc. Au premier plan, deux femmes semblent perdues dans ce paysage fort.

L’océan est aussi déchaîné à Saint-Jean-de-Luz. Il vient rompre ses vagues sur les falaises. Au fond, le phare tout blanc. Au premier plan, deux femmes semblent perdues dans ce paysage fort. Fontarabie est une petite ville du pays basque espagnol, juste après la frontière. L’artiste a choisi de peindre au premier plan une porte de ville et une rue toute droite derrière, avec des hommes qui se promènent et des femmes assises sur le pas de leur porte.

Fontarabie est une petite ville du pays basque espagnol, juste après la frontière. L’artiste a choisi de peindre au premier plan une porte de ville et une rue toute droite derrière, avec des hommes qui se promènent et des femmes assises sur le pas de leur porte. Le panneau porte la signature « M. Simas » en bas à droite…

Le panneau porte la signature « M. Simas » en bas à droite… …et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » en bas à gauche.

…et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » en bas à gauche. Choses promises, choses dues, je poursuis cette semaine l’article de la semaine dernière avec la

Choses promises, choses dues, je poursuis cette semaine l’article de la semaine dernière avec la  Contrairement aux trois autres clefs qui surmontent ces quatre apôtres, ici, le motif sculpté n’est pas une tête humaine mais un décor de tiges et des feuilles. cependant, si vous regardez bien, le motif de la clef n’est pas dans le prolongement du décor des claveaux (éléments qui forment l’arc) voisins, il ne s’agit donc pas de la clef d’origine.

Contrairement aux trois autres clefs qui surmontent ces quatre apôtres, ici, le motif sculpté n’est pas une tête humaine mais un décor de tiges et des feuilles. cependant, si vous regardez bien, le motif de la clef n’est pas dans le prolongement du décor des claveaux (éléments qui forment l’arc) voisins, il ne s’agit donc pas de la clef d’origine. Je vous ai montré la semaine dernière le détail du chapiteau gauche, passons au chapiteau de droite, avec un motif plissé sur le tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le

Je vous ai montré la semaine dernière le détail du chapiteau gauche, passons au chapiteau de droite, avec un motif plissé sur le tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le  Voici le chapiteau de plus près, avec deux oiseaux affrontés qui ont une tête unique… de lion. Les artistes romans étaient friands de ces animaux hybrides de toute sorte, pas seulement des

Voici le chapiteau de plus près, avec deux oiseaux affrontés qui ont une tête unique… de lion. Les artistes romans étaient friands de ces animaux hybrides de toute sorte, pas seulement des  Passons au quatrième et dernier arc de la série…

Passons au quatrième et dernier arc de la série… Sur la clef, nous trouvons une tête d’homme barbu et moustachu, bien peigné comme le premier que je vous ai montré

Sur la clef, nous trouvons une tête d’homme barbu et moustachu, bien peigné comme le premier que je vous ai montré  Tout au fond de l’arc, au-dessus de l’auréole de l’apôtre, là où sur les autres arcs se mêlent des feuilles et des tiges, ici se cache une petite tête d’animal avec des oreilles pointues. De sa bouche sortent des tiges terminées en feuille, voici encore un motif classique dans l’art roman…

Tout au fond de l’arc, au-dessus de l’auréole de l’apôtre, là où sur les autres arcs se mêlent des feuilles et des tiges, ici se cache une petite tête d’animal avec des oreilles pointues. De sa bouche sortent des tiges terminées en feuille, voici encore un motif classique dans l’art roman… Et enfin (je n’ai pas pris de détail du dernier chapiteau, orné de feuilles), tout à droite, contre la tourelle, marche délicatement un félin.

Et enfin (je n’ai pas pris de détail du dernier chapiteau, orné de feuilles), tout à droite, contre la tourelle, marche délicatement un félin. Admirez sa démarche, corps de profil, tête de trois quarts, la queue qui passe sous la patte arrière et ressort sur son ventre pour remonter jusqu’au dos, là aussi dans une figuration assez fréquente, parfois, la queue peut se terminer en feuille.

Admirez sa démarche, corps de profil, tête de trois quarts, la queue qui passe sous la patte arrière et ressort sur son ventre pour remonter jusqu’au dos, là aussi dans une figuration assez fréquente, parfois, la queue peut se terminer en feuille.