Aujourd’hui, direction Niort et son ancienne école d’art ou pavillon Stéphane Grapelli, qui a accueilli à partir de 1952 le muséum d’histoire naturelle (aujourd’hui regroupé avec le musée d’Agesci), puis l’école de musique, et pour quelques mois encore le centre régional des métiers d’art, dont l’avenir est incertain si l’on en croit la presse locale la semaine dernière. Il a été restauré il y a quelques années et se trouve à l’angle de la rue du musée et de la rue Saint-Jean, très près de l’hôtel de ville ou plutôt, juste après les bâtiments administratifs construits il y a quelques années à gauche quand on regarde la façade de l’hôtel de ville. On voit ici la façade depuis la rue du Petit-Banc.

Aujourd’hui, direction Niort et son ancienne école d’art ou pavillon Stéphane Grapelli, qui a accueilli à partir de 1952 le muséum d’histoire naturelle (aujourd’hui regroupé avec le musée d’Agesci), puis l’école de musique, et pour quelques mois encore le centre régional des métiers d’art, dont l’avenir est incertain si l’on en croit la presse locale la semaine dernière. Il a été restauré il y a quelques années et se trouve à l’angle de la rue du musée et de la rue Saint-Jean, très près de l’hôtel de ville ou plutôt, juste après les bâtiments administratifs construits il y a quelques années à gauche quand on regarde la façade de l’hôtel de ville. On voit ici la façade depuis la rue du Petit-Banc.

Il s’agit de l’un des nombreux monuments construits à Niort par l’architecte Georges Lasseron, dont je vous reparlerai pour l’hôtel de ville, les bains douches, la belle ménagère, le grand café, le lycée de jeunes filles (aujourd’hui musée d’Agesci), et peut-être les écoles, les bâtiments d’octroi, les escaliers de la place de la brèche (détruits récemment), etc., voir en fin d’article.

Il s’agit de l’un des nombreux monuments construits à Niort par l’architecte Georges Lasseron, dont je vous reparlerai pour l’hôtel de ville, les bains douches, la belle ménagère, le grand café, le lycée de jeunes filles (aujourd’hui musée d’Agesci), et peut-être les écoles, les bâtiments d’octroi, les escaliers de la place de la brèche (détruits récemment), etc., voir en fin d’article.

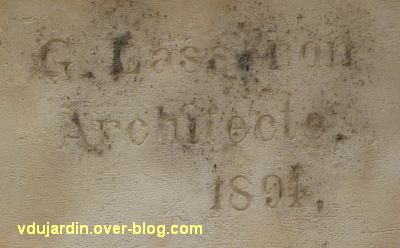

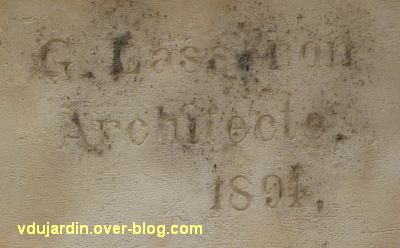

Je l’aime bien… il a eu la gentillesse de signer et dater la plupart de ses œuvres! ici, sur le côté gauche, « G. Lasseron / architecte / 1891 ».

Je l’aime bien… il a eu la gentillesse de signer et dater la plupart de ses œuvres! ici, sur le côté gauche, « G. Lasseron / architecte / 1891 ».

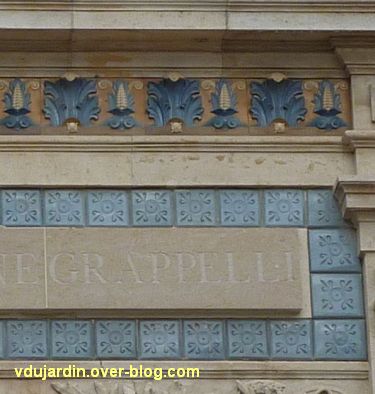

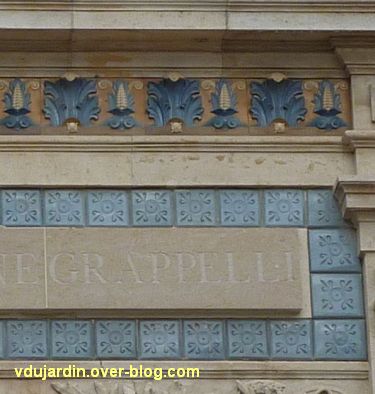

Sur l’entablement au-dessus du portail est inscrit « Pavillon Stéphane Grappelli » et un décor de céramique vernissée…

Sur l’entablement au-dessus du portail est inscrit « Pavillon Stéphane Grappelli » et un décor de céramique vernissée…

…que l’on voit mieux de plus près.

…que l’on voit mieux de plus près.

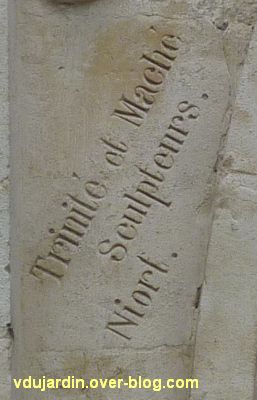

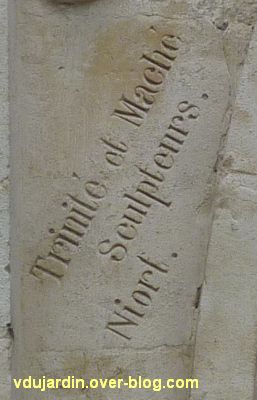

Georges Lasseron a dessiné le décor sculpté, mais celui-ci a été exécuté par deux sculpteurs locaux qui ont signé : « Trinité et Maché / sculpteurs / Niort ». Pour information , vous pouvez retrouver une de leurs œuvres dans l’église Saint-Étienne-du-Port, toujours à Niort, le ciborium (le truc en pierre qui surmonte l’autel dans le chœur de l’église).

Georges Lasseron a dessiné le décor sculpté, mais celui-ci a été exécuté par deux sculpteurs locaux qui ont signé : « Trinité et Maché / sculpteurs / Niort ». Pour information , vous pouvez retrouver une de leurs œuvres dans l’église Saint-Étienne-du-Port, toujours à Niort, le ciborium (le truc en pierre qui surmonte l’autel dans le chœur de l’église).

Au centre du tympan se trouve une tête d’Apollon, dieu de la beauté, au centre d’un médaillon.

Au centre du tympan se trouve une tête d’Apollon, dieu de la beauté, au centre d’un médaillon.

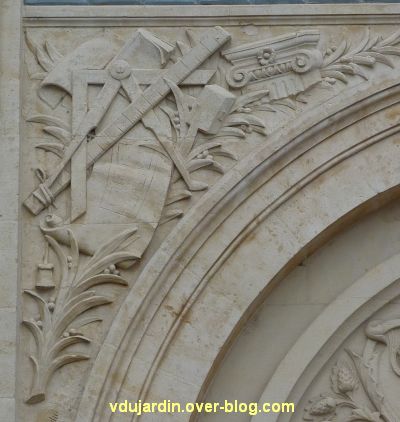

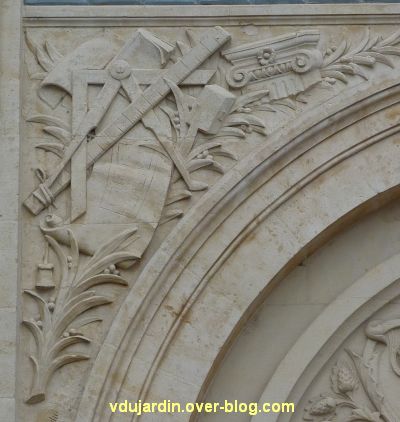

Dans l’écoinçon (la partie entre le rond du tympan et le rectangle du bord de la partie sculptée) gauche se trouvent sur un fond de palme les instruments nécessaires à la sculpture et à l’architecture: équerre, compas, règle, plan, chapiteau sculpté, maillet, livre.

Dans l’écoinçon (la partie entre le rond du tympan et le rectangle du bord de la partie sculptée) gauche se trouvent sur un fond de palme les instruments nécessaires à la sculpture et à l’architecture: équerre, compas, règle, plan, chapiteau sculpté, maillet, livre.

Dans l’écoinçon droit se distinguent sur un fond de rameau de laurier des objets pour le peintre, un modèle antique (avec casque et serpent sur le casque) dans un médaillon, un vase, une couronne de laurier et surtout une palette avec des pinceaux.

Dans l’écoinçon droit se distinguent sur un fond de rameau de laurier des objets pour le peintre, un modèle antique (avec casque et serpent sur le casque) dans un médaillon, un vase, une couronne de laurier et surtout une palette avec des pinceaux.

Sur le côté, les baies éclairent largement l’atelier central, que ce soit du côté droit…

Sur le côté, les baies éclairent largement l’atelier central, que ce soit du côté droit…

…ou du côté gauche.

…ou du côté gauche.

Voici un détail des fenêtres de l’étage.

Voici un détail des fenêtres de l’étage.

Pour en savoir plus : voir Georges Lasseron 1844-1932, Un architecte au service de la Ville, par Daniel Courant, éditions du musée de Niort 1998, 109 pages, ISBN 2-911017-09-9.

Les bâtiments de Georges Lasseron à Niort (j’en parlerai ici prochainement). La plupart portent en façade sa signature et la date de construction…

- 1891 : l’école de dessin, dit pavillon Grapelli, aujourd’hui pôle régional des métiers d’art

- 1891 : les escaliers monumentaux de la place de la Brèche,

- 1892 : l’immeuble de la caisse d’épargne

- v. 1895 : un hôtel particulier dans la rue Yvers

- 1896-1897: l’ancien lycée de jeunes filles Jean Macé (aujourd’hui musée d’Agesci)

- 1897-1901 : l’hôtel de ville

- 1906 : le magasin A la ménagère

- 1908 : le Grand café

- 1913 : bains-douches dans la rue basse

- 1884 à 1905 : les bâtiments de l’octroi

- 1882 à 1910 : les écoles maternelles et primaires

- et à la Mothe-Saint-Héray, la maison des Rosières

La signature, peu lisible (« A.J.S. Etex »), se trouve sur le côté.

La signature, peu lisible (« A.J.S. Etex »), se trouve sur le côté. Une mère agenouillée, vêtue d’une chemise à manches mi-longues, joue avec son enfant nu. La chemise a un peu glissé et dénude son épaule gauche.

Une mère agenouillée, vêtue d’une chemise à manches mi-longues, joue avec son enfant nu. La chemise a un peu glissé et dénude son épaule gauche. L’enfant, sans doute une petite fille à cause de son chignon, à ses mains tendrement passées autour du cou de la mère.

L’enfant, sans doute une petite fille à cause de son chignon, à ses mains tendrement passées autour du cou de la mère. elle-ci tient un objet, apparemment une boule, dans sa main gauche.

elle-ci tient un objet, apparemment une boule, dans sa main gauche. De dos, on voit le drapé du vêtement dont dépasse le pied droit nu de la mère.

De dos, on voit le drapé du vêtement dont dépasse le pied droit nu de la mère. Voici la statue de dos…

Voici la statue de dos… Et sur le côté, des fruits et du blé, symboles d’abondance et de bonheur.

Et sur le côté, des fruits et du blé, symboles d’abondance et de bonheur. Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec

Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec  Une œuvre étrange, la « soupe » verte est arrosée chaque semaine et le mélange enfle, petit à petit, la mixture déborde des assiettes… D’après la guide, à la fin de la saison, elle devrait retomber sur le bord de la table. Il paraît que c’est une interrogation sur la nourriture dans le monde…

Une œuvre étrange, la « soupe » verte est arrosée chaque semaine et le mélange enfle, petit à petit, la mixture déborde des assiettes… D’après la guide, à la fin de la saison, elle devrait retomber sur le bord de la table. Il paraît que c’est une interrogation sur la nourriture dans le monde… De son côté, la photographe suédoise

De son côté, la photographe suédoise  Les photographies de Shin-Ichi Kubota, Atmosphère (dans la galerie du porc-épic), nous emmènent dans les nuages…

Les photographies de Shin-Ichi Kubota, Atmosphère (dans la galerie du porc-épic), nous emmènent dans les nuages…

Voici un détail de l’horloge.

Voici un détail de l’horloge. Partout, les médaillons portent le mot « État »… nous sommes bien après la nationalisation des chemins de fer.

Partout, les médaillons portent le mot « État »… nous sommes bien après la nationalisation des chemins de fer. Les charpentes métalliques sont réalisées par l’entreprise Ménard et Gourdon, de Nantes. Malheureusement, les aménagements intérieurs de la gare avec toutes ces petites pièces cassent complètement la vision que l’on devait en avoir.

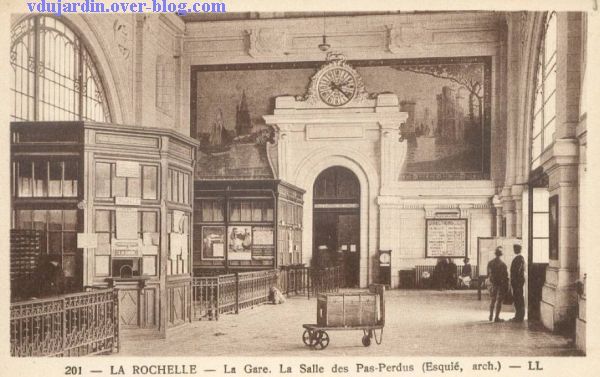

Les charpentes métalliques sont réalisées par l’entreprise Ménard et Gourdon, de Nantes. Malheureusement, les aménagements intérieurs de la gare avec toutes ces petites pièces cassent complètement la vision que l’on devait en avoir. Voici ce que cela donnait il y a des dizaines d’années, sur une carte postale ancienne, vaanat l’enlèvement des anciens guichets.

Voici ce que cela donnait il y a des dizaines d’années, sur une carte postale ancienne, vaanat l’enlèvement des anciens guichets. Voici quand même un détail des lanterneaux (ils avaient été endommagés par la tempête de 1999 et leur restauration a été achevée en 2009).

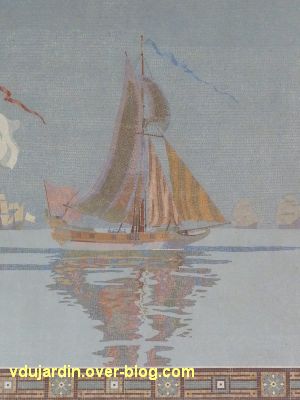

Voici quand même un détail des lanterneaux (ils avaient été endommagés par la tempête de 1999 et leur restauration a été achevée en 2009). De chaque côté du grand hall de voyageurs se trouvent des mosaïques exécutées par A. Biret, sur des cartons de Godefroy. Voici celle à gauche quand on entre. Désolée pour la déformation, mais impossible de se mettre dans l’axe pour prendre la photographie. L’océan semble couvert de bateaux…

De chaque côté du grand hall de voyageurs se trouvent des mosaïques exécutées par A. Biret, sur des cartons de Godefroy. Voici celle à gauche quand on entre. Désolée pour la déformation, mais impossible de se mettre dans l’axe pour prendre la photographie. L’océan semble couvert de bateaux… Voici la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

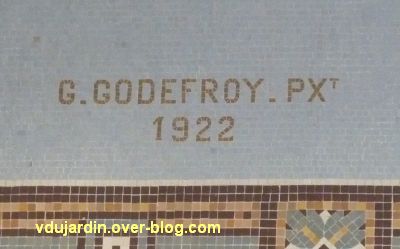

Voici la signature « A. Biret mosaïste / Paris ». Et la signature du cartonniste avec la date : « G. Godefroy Pxt / 1922 » (Pxt pour pixit, a peint).

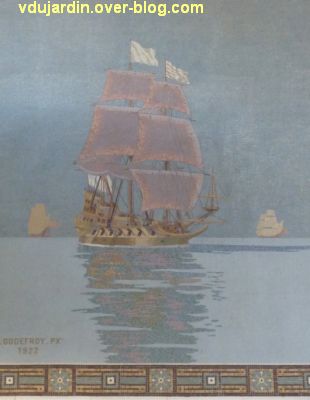

Et la signature du cartonniste avec la date : « G. Godefroy Pxt / 1922 » (Pxt pour pixit, a peint). Voici quelques détails. D’abord le voilier à gauche…

Voici quelques détails. D’abord le voilier à gauche… Les deux grands trois-mâts au centre…

Les deux grands trois-mâts au centre… Le petit voilier à droite, avec son reflet dans l’eau et de petits bateaux qui semblent perdus dans la brume à l’arrière-plan.

Le petit voilier à droite, avec son reflet dans l’eau et de petits bateaux qui semblent perdus dans la brume à l’arrière-plan. De l’autre côté (à droite quand on entre dans la gare depuis la place), l’horloge monumentale (sans aiguilles aujourd’hui…) est encadrée de deux mosaïques.

De l’autre côté (à droite quand on entre dans la gare depuis la place), l’horloge monumentale (sans aiguilles aujourd’hui…) est encadrée de deux mosaïques. A gauche, la tour de la lanterne et des bateaux, ainsi que plein de constructions sur ce qui est aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre.

A gauche, la tour de la lanterne et des bateaux, ainsi que plein de constructions sur ce qui est aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre. Avec la signature du cartonniste : « G. Godefroy Pxt « .

Avec la signature du cartonniste : « G. Godefroy Pxt « . A droite, la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne, et un grand arbre sur la droite.

A droite, la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne, et un grand arbre sur la droite. Voici à nouveau la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

Voici à nouveau la signature « A. Biret mosaïste / Paris ». Voici ce que cela donne aujourd’hui, pour les tours, vues depuis la médiathèque…

Voici ce que cela donne aujourd’hui, pour les tours, vues depuis la médiathèque… Et tant que j’y suis, aussi la tour de la lanterne…

Et tant que j’y suis, aussi la tour de la lanterne… Depuis plus d’un an (et encore pour au moins le double), le centre-ville de Poitiers est en travaux, tous ceux qui habitent en ville pestent, fatiguent avec le bruit, la poussière… Même si la place d’armes a

Depuis plus d’un an (et encore pour au moins le double), le centre-ville de Poitiers est en travaux, tous ceux qui habitent en ville pestent, fatiguent avec le bruit, la poussière… Même si la place d’armes a  …ou orange et mauve (photographies recyclées de ces derniers mois).

…ou orange et mauve (photographies recyclées de ces derniers mois). A Tours, pour le tramway, ils doivent avoir le même fournisseur!! Option orange et blanc ici ce printemps 2011. Courage à Véro bis et à tous les Tourangeaux qui sont aussi partis pour des mois de travaux…

A Tours, pour le tramway, ils doivent avoir le même fournisseur!! Option orange et blanc ici ce printemps 2011. Courage à Véro bis et à tous les Tourangeaux qui sont aussi partis pour des mois de travaux… Niort, qui lance aussi une opération de cœur d’agglomération (avec un vrai archéologue recruté par la ville pour toute la durée des travaux, pas du bidouillage source de bien des destructions comme à Poitiers), a choisi des barrières ajourées, ici place de la brèche mi juillet 2011.

Niort, qui lance aussi une opération de cœur d’agglomération (avec un vrai archéologue recruté par la ville pour toute la durée des travaux, pas du bidouillage source de bien des destructions comme à Poitiers), a choisi des barrières ajourées, ici place de la brèche mi juillet 2011. Les mêmes barrières que j’avais croisées mi novembre 2010 aux Sables-d’Olonne, où il s’agissait de reconstruire le front de mer très endommagé après la tempête Xynthia.

Les mêmes barrières que j’avais croisées mi novembre 2010 aux Sables-d’Olonne, où il s’agissait de reconstruire le front de mer très endommagé après la tempête Xynthia. Dans le parc Mirabeau à Tours, outre la

Dans le parc Mirabeau à Tours, outre la  Cette stèle a été érigée en 1934 par le sculpteur Médéric Bruno, sculpteur sur lequel il m’a été quasiment impossible de trouver des informations. J’ai juste trouvé qu’il était aussi l’auteur à Vouvray d’un monument au musicien Charles Bordes (Vouvray, 1863 – Toulon, 1909), que vous pouvez voir par exemple sur le

Cette stèle a été érigée en 1934 par le sculpteur Médéric Bruno, sculpteur sur lequel il m’a été quasiment impossible de trouver des informations. J’ai juste trouvé qu’il était aussi l’auteur à Vouvray d’un monument au musicien Charles Bordes (Vouvray, 1863 – Toulon, 1909), que vous pouvez voir par exemple sur le  Revenons à notre stèle aux céramistes tourangeaux. Elle porte une longue dédicace : » Aux céramistes tourangeaux rénovateurs de l’art de Bernard Palissy » (non visible ici) puis » Ch. Avisseau / 1795-1861 / J. Landais 1800-1863 / Ch. Landais / 1829-1908 / A. Landais / 1868-1912 / Deschamps Avisseau / 1844-1910 « .

Revenons à notre stèle aux céramistes tourangeaux. Elle porte une longue dédicace : » Aux céramistes tourangeaux rénovateurs de l’art de Bernard Palissy » (non visible ici) puis » Ch. Avisseau / 1795-1861 / J. Landais 1800-1863 / Ch. Landais / 1829-1908 / A. Landais / 1868-1912 / Deschamps Avisseau / 1844-1910 « . Et sur l’autre face : « Ed. Avisseau / 1831-1911 / L. Brard 1830-1902 / A. Chauvigné /père 1829-1904 / fils 1855-1929 « . Je vous propose un lien intéressant pour les œuvres de ces artistes, surtout un catalogue de l’exposition qui a eu lieu en 2003 à Limoges et à Tours :

Et sur l’autre face : « Ed. Avisseau / 1831-1911 / L. Brard 1830-1902 / A. Chauvigné /père 1829-1904 / fils 1855-1929 « . Je vous propose un lien intéressant pour les œuvres de ces artistes, surtout un catalogue de l’exposition qui a eu lieu en 2003 à Limoges et à Tours :  Sur la face de la stèle est sculptée une salamandre crachant du feu.

Sur la face de la stèle est sculptée une salamandre crachant du feu. Au sommet se trouvent deux têtes que je n’ai pas identifiées…

Au sommet se trouvent deux têtes que je n’ai pas identifiées… Détail à gauche…

Détail à gauche… … et à droite.

… et à droite. Cet article est une réédition augmentée de mon article d’avril 2009, publié à l’occasion de la saint Marc, mais avec des photographies de détail, j’ai joué les touristes à Poitiers en juillet 2011… et repris un peu le texte.

Cet article est une réédition augmentée de mon article d’avril 2009, publié à l’occasion de la saint Marc, mais avec des photographies de détail, j’ai joué les touristes à Poitiers en juillet 2011… et repris un peu le texte. Au centre mais légèrement décalé vers la gauche par rapport à l’axe de la mandorle se trouve le Christ. Il a perdu sa tête mais est reconnaissable à son nimbe cruciforme (le disque avec une croix qui entoure sa tête). Il est représenté debout, les pieds nus pointes vers l’extérieur. Il porte le Livre (la Bible) dans sa main gauche. Quand le Christ est ainsi représenté dans une mandorle, on parle aussi de Christ en gloire ou en majesté (qu’il soit debout comme ici ou assis sur son trône). Il est ici encadré par le symbole des évangélistes.

Au centre mais légèrement décalé vers la gauche par rapport à l’axe de la mandorle se trouve le Christ. Il a perdu sa tête mais est reconnaissable à son nimbe cruciforme (le disque avec une croix qui entoure sa tête). Il est représenté debout, les pieds nus pointes vers l’extérieur. Il porte le Livre (la Bible) dans sa main gauche. Quand le Christ est ainsi représenté dans une mandorle, on parle aussi de Christ en gloire ou en majesté (qu’il soit debout comme ici ou assis sur son trône). Il est ici encadré par le symbole des évangélistes. Marc est souvent symbolisé par un animal, vous ne voyez pas ? Pensez à Venise… Ça y est, en bas à gauche, le lion… Le lion est ici représenté avec des ailes, comme un griffon. Pourquoi le lion ? Pourquoi quatre êtres ailés associés, qui forment le tétramorphe, soit le lion, le taureau/bœuf, l’aigle et l’homme ? Ils apparaissent une première fois dans l’Ancien Testament, dans les visions du prophète Ézéchiel. Puis dans l’Apocalypse de Jean (IV, 6-8) : » Devant le trône, on dirait une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, se tiennent quatre Vivants, constellés d’yeux par-devant et par-derrière. Le premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant est comme un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage d’homme. Le quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre Vivants, portant chacun six ailes, sont constellés d’yeux tout autour et en dedans « .

Marc est souvent symbolisé par un animal, vous ne voyez pas ? Pensez à Venise… Ça y est, en bas à gauche, le lion… Le lion est ici représenté avec des ailes, comme un griffon. Pourquoi le lion ? Pourquoi quatre êtres ailés associés, qui forment le tétramorphe, soit le lion, le taureau/bœuf, l’aigle et l’homme ? Ils apparaissent une première fois dans l’Ancien Testament, dans les visions du prophète Ézéchiel. Puis dans l’Apocalypse de Jean (IV, 6-8) : » Devant le trône, on dirait une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, se tiennent quatre Vivants, constellés d’yeux par-devant et par-derrière. Le premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant est comme un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage d’homme. Le quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre Vivants, portant chacun six ailes, sont constellés d’yeux tout autour et en dedans « . … Un homme ou un ange pour Matthieu, ici en haut à gauche. il est ici représenté en buste, les mains serrées sur le ventre et maintenant le Livre ouvert. Il émerge des flots.

… Un homme ou un ange pour Matthieu, ici en haut à gauche. il est ici représenté en buste, les mains serrées sur le ventre et maintenant le Livre ouvert. Il émerge des flots. …Un aigle pour Jean. Sous ses pattes se trouve un livre. Il se trouve en haut à droite.

…Un aigle pour Jean. Sous ses pattes se trouve un livre. Il se trouve en haut à droite. … un taureau ou un bœuf pour Luc,lui aussi ailé, et avec le livre sous sa patte avant gauche. Il est représenté en bas à droite de la mandorle.

… un taureau ou un bœuf pour Luc,lui aussi ailé, et avec le livre sous sa patte avant gauche. Il est représenté en bas à droite de la mandorle.

Aujourd’hui, direction Niort et son ancienne école d’art ou pavillon Stéphane Grapelli, qui a accueilli à partir de 1952 le muséum d’histoire naturelle (aujourd’hui regroupé avec le musée d’Agesci), puis l’école de musique, et pour quelques mois encore le centre régional des métiers d’art, dont l’avenir est incertain si l’on en croit la

Aujourd’hui, direction Niort et son ancienne école d’art ou pavillon Stéphane Grapelli, qui a accueilli à partir de 1952 le muséum d’histoire naturelle (aujourd’hui regroupé avec le musée d’Agesci), puis l’école de musique, et pour quelques mois encore le centre régional des métiers d’art, dont l’avenir est incertain si l’on en croit la  Il s’agit de l’un des nombreux monuments construits à Niort par l’architecte Georges Lasseron, dont je vous reparlerai pour l’hôtel de ville, les bains douches, la belle ménagère, le grand café, le lycée de jeunes filles (aujourd’hui musée d’Agesci), et peut-être les écoles, les bâtiments d’octroi, les escaliers de la place de la brèche (détruits récemment), etc., voir en fin d’article.

Il s’agit de l’un des nombreux monuments construits à Niort par l’architecte Georges Lasseron, dont je vous reparlerai pour l’hôtel de ville, les bains douches, la belle ménagère, le grand café, le lycée de jeunes filles (aujourd’hui musée d’Agesci), et peut-être les écoles, les bâtiments d’octroi, les escaliers de la place de la brèche (détruits récemment), etc., voir en fin d’article. Je l’aime bien… il a eu la gentillesse de signer et dater la plupart de ses œuvres! ici, sur le côté gauche, « G. Lasseron / architecte / 1891 ».

Je l’aime bien… il a eu la gentillesse de signer et dater la plupart de ses œuvres! ici, sur le côté gauche, « G. Lasseron / architecte / 1891 ». Sur l’entablement au-dessus du portail est inscrit « Pavillon Stéphane Grappelli » et un décor de céramique vernissée…

Sur l’entablement au-dessus du portail est inscrit « Pavillon Stéphane Grappelli » et un décor de céramique vernissée… …que l’on voit mieux de plus près.

…que l’on voit mieux de plus près. Georges Lasseron a dessiné le décor sculpté, mais celui-ci a été exécuté par deux sculpteurs locaux qui ont signé : « Trinité et Maché / sculpteurs / Niort ». Pour information , vous pouvez retrouver une de leurs œuvres dans

Georges Lasseron a dessiné le décor sculpté, mais celui-ci a été exécuté par deux sculpteurs locaux qui ont signé : « Trinité et Maché / sculpteurs / Niort ». Pour information , vous pouvez retrouver une de leurs œuvres dans  Au centre du tympan se trouve une tête d’Apollon, dieu de la beauté, au centre d’un médaillon.

Au centre du tympan se trouve une tête d’Apollon, dieu de la beauté, au centre d’un médaillon. Dans l’écoinçon (la partie entre le rond du tympan et le rectangle du bord de la partie sculptée) gauche se trouvent sur un fond de palme les instruments nécessaires à la sculpture et à l’architecture: équerre, compas, règle, plan, chapiteau sculpté, maillet, livre.

Dans l’écoinçon (la partie entre le rond du tympan et le rectangle du bord de la partie sculptée) gauche se trouvent sur un fond de palme les instruments nécessaires à la sculpture et à l’architecture: équerre, compas, règle, plan, chapiteau sculpté, maillet, livre. Dans l’écoinçon droit se distinguent sur un fond de rameau de laurier des objets pour le peintre, un modèle antique (avec casque et serpent sur le casque) dans un médaillon, un vase, une couronne de laurier et surtout une palette avec des pinceaux.

Dans l’écoinçon droit se distinguent sur un fond de rameau de laurier des objets pour le peintre, un modèle antique (avec casque et serpent sur le casque) dans un médaillon, un vase, une couronne de laurier et surtout une palette avec des pinceaux. Sur le côté, les baies éclairent largement l’atelier central, que ce soit du côté droit…

Sur le côté, les baies éclairent largement l’atelier central, que ce soit du côté droit… …ou du côté gauche.

…ou du côté gauche. Voici un détail des fenêtres de l’étage.

Voici un détail des fenêtres de l’étage.

Cette seconde peau sert d’écran anti-UV et protège les enfants du bruit et de la vue de la rue. Juste derrière se trouvent des espaces de jeu à moitié en plein air.

Cette seconde peau sert d’écran anti-UV et protège les enfants du bruit et de la vue de la rue. Juste derrière se trouvent des espaces de jeu à moitié en plein air. Au fond de la cour se trouvait un bâtiment du 19e siècle dont l’architecte des bâtiments de France demandait la conservation… Bon, ce genre de chose, j’ai du mal à comprendre, puisqu’on se retrouve avec une simple façade (très ordinaire au demeurant) et tout ce qui est derrière a été réorganisé, changement des planchers, des distributions…

Au fond de la cour se trouvait un bâtiment du 19e siècle dont l’architecte des bâtiments de France demandait la conservation… Bon, ce genre de chose, j’ai du mal à comprendre, puisqu’on se retrouve avec une simple façade (très ordinaire au demeurant) et tout ce qui est derrière a été réorganisé, changement des planchers, des distributions… Dans la cour, l’ancien marronnier qui donne son nom à la crèche a été abattu et remplacé par un jeune arbre…

Dans la cour, l’ancien marronnier qui donne son nom à la crèche a été abattu et remplacé par un jeune arbre… Ah, si, il y a juste un petit décor sur l’ancienne façade du 19e siècle.

Ah, si, il y a juste un petit décor sur l’ancienne façade du 19e siècle. Je vous ai montré il y a quelques semaines le monument aux morts de

Je vous ai montré il y a quelques semaines le monument aux morts de  Il est signé d’Eugène Bénet (« Eug. Bénet » ici sur la terrasse, la partie verticale qui sépare la statue du socle)…

Il est signé d’Eugène Bénet (« Eug. Bénet » ici sur la terrasse, la partie verticale qui sépare la statue du socle)… …est une oeuvre qui figurait au catalogue des monuments aux morts d’Antoine Durenne (au moins pour 1921, sous le n° 5, comme on peut le voir dans la base de données

…est une oeuvre qui figurait au catalogue des monuments aux morts d’Antoine Durenne (au moins pour 1921, sous le n° 5, comme on peut le voir dans la base de données  Il a le pied droit légèrement surélevé, le manteau semble voler au vent…

Il a le pied droit légèrement surélevé, le manteau semble voler au vent… Il tient le plus haut possible les symboles de la victoire.

Il tient le plus haut possible les symboles de la victoire. Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son barda, dont le masque à gaz bien visible ici, et ses médailles…

Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son barda, dont le masque à gaz bien visible ici, et ses médailles… Le parc Mirabeau a été aménagé après le déménagement du cimetière Saint-Jean-des-Coups, fermé suite à l’inondation de 1856 (les tombes ne furent déménagées qu’en 1889). Ce cimetière, aussi appelé cimetière de l’est, avait lui-même été aménagé en 1777 dans les jardins d’un ancien prieuré. De ce cimetière subsiste une allée de marronniers qui conduisait à la chapelle. En 1891, il est réaménagé par Louis Ernest Madelin, jardinier en chef du

Le parc Mirabeau a été aménagé après le déménagement du cimetière Saint-Jean-des-Coups, fermé suite à l’inondation de 1856 (les tombes ne furent déménagées qu’en 1889). Ce cimetière, aussi appelé cimetière de l’est, avait lui-même été aménagé en 1777 dans les jardins d’un ancien prieuré. De ce cimetière subsiste une allée de marronniers qui conduisait à la chapelle. En 1891, il est réaménagé par Louis Ernest Madelin, jardinier en chef du  L’inauguration du parc a été marquée par la pose de cette fontaine originale, qui est à la fois le support de la mémoire de l’inauguration (« Parc Mirabeau / inauguré le 25 décembre 1891 / M. le Dr A. Fournier maire / MMrs E. Gorce et L. Loiseau adjoints »)…

L’inauguration du parc a été marquée par la pose de cette fontaine originale, qui est à la fois le support de la mémoire de l’inauguration (« Parc Mirabeau / inauguré le 25 décembre 1891 / M. le Dr A. Fournier maire / MMrs E. Gorce et L. Loiseau adjoints »)… …avec à son sommet un buste de la République (buste de Marianne), ce qui est plutôt rare dans un jardin public… Grâce au dossier sur les

…avec à son sommet un buste de la République (buste de Marianne), ce qui est plutôt rare dans un jardin public… Grâce au dossier sur les  Cette Marianne est représentée en buste, avec les épaules. Elle est coiffée d’un bonnet phrygien avec cocarde et d’une couronne végétale de laurier.

Cette Marianne est représentée en buste, avec les épaules. Elle est coiffée d’un bonnet phrygien avec cocarde et d’une couronne végétale de laurier. Malgré l’ombre des feuilles, on voit peut-être mieux de dos cette superposition de la couronne végétale sur le bonnet phrygien.

Malgré l’ombre des feuilles, on voit peut-être mieux de dos cette superposition de la couronne végétale sur le bonnet phrygien. Le parc renferme plusieurs statues dont je vous reparlerai : Les

Le parc renferme plusieurs statues dont je vous reparlerai : Les  …que voici de plus près.

…que voici de plus près.