Suite à un article de la presse locale sur l’émotion des habitants de Sanxay dans la Vienne (à retrouver ici avant restauration), je me suis rappelé que j’avais des photographies du même monument de Eugène (Paul) Bénet (Dieppe 1863 – Paris 1942) à Civray et à Saint-Benoît, aussi dans la Vienne. Il s’agit d’une statue dite dit le Poilu victorieux qui se trouvait dans le catalogue des monuments aux morts d’Antoine Durenne (au moins pour 1921, sous le n° 5, comme on peut le voir dans la base de données Monumen). Comme toutes les œuvres de catalogue, la mise en scène était réalisée plus ou moins différemment selon les communes. Cette œuvre connut un grand succès et fut commandée à plusieurs dizaines voire centaines d’exemplaires. Je vous propose ici un récapitulatif des monuments d’Eugène Bénet. La peinture en bleu horizon, qui fait tant parler à Sanxay, était une option disponible au catalogue et il a été restauré ainsi par exemple à Cattenières (Nord), à Pierre-la-Treiche (Meurthe-et-Moselle), à Revigny-sur-Ornain (Meuse), à Randan (Puy-de-Dôme) ou encore à Roquetoire (Pas-de-Calais). En allant rendre visite l’année dernière à Jardin zen, j’avais fait ces photographies à Civray (au retour, car le matin, c’était jour de marché…), je vous montrerai très vite celui de Saint-Benoît.

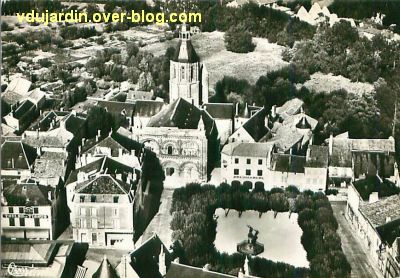

Le monument aux morts de Civray se trouve devant l’église Saint-Nicolas,ainsi qu’on peut le voir sur cette carte postale des années 1950 (depuis, les arbres ont été abattus et remplacés…). Il a été mis en scène au sommet d’une colonne.

Le monument aux morts de Civray se trouve devant l’église Saint-Nicolas,ainsi qu’on peut le voir sur cette carte postale des années 1950 (depuis, les arbres ont été abattus et remplacés…). Il a été mis en scène au sommet d’une colonne.

Il brandit de la main droite une couronne de laurier et une palme, symboles de victoire.

Il brandit de la main droite une couronne de laurier et une palme, symboles de victoire.

Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son bardat et ses médailles…

Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son bardat et ses médailles…

De dos, on voit mieux le fusil qu’il tient de la main gauche, derrière lui, comme s’il n’en avait plus besoin.

De dos, on voit mieux le fusil qu’il tient de la main gauche, derrière lui, comme s’il n’en avait plus besoin.

Vu sous cet angle et à contre-jour, on voit bien la force qui se dégage de cette statue, avec la diagonale formée par le bras et le trophée (couronne et palme).

Vu sous cet angle et à contre-jour, on voit bien la force qui se dégage de cette statue, avec la diagonale formée par le bras et le trophée (couronne et palme).

La jambe droite en avant et un peu surélevée sur le socle renforce cette idée d’envol et de victoire… Au passage, vous voyez les bandes molletières.

La jambe droite en avant et un peu surélevée sur le socle renforce cette idée d’envol et de victoire… Au passage, vous voyez les bandes molletières.

Ah, et pour finir, la signature « Eug[ène] Bénet ».

Ah, et pour finir, la signature « Eug[ène] Bénet ».

A bientôt avec Saint-Benoît puis un tableau des monuments de Bénet portant cette statue (pas exhaustif…).

Pour aller plus loin, voir le n° 162 (septembre 2010) de la revue Les Amis du Pays civraisien.

Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste):

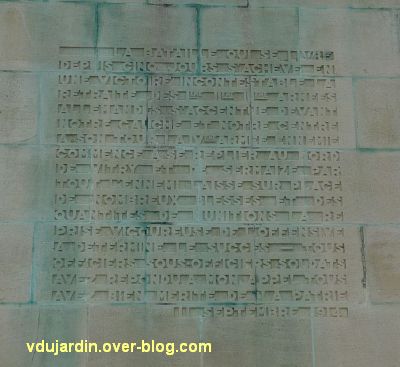

Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste): Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription…

Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription… …vous accueille à cheval, sur un haut socle.

…vous accueille à cheval, sur un haut socle. Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »…

Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »… … et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ».

… et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ». Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée.

Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée. Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau…

Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau… Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal.

Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal. Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!).

Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!). Pour le défi photo de la semaine (mettez vos chaussures, prenez votre appareil photo numérique, etc.), j’ai désobéi aux consignes de la grande cheffe

Pour le défi photo de la semaine (mettez vos chaussures, prenez votre appareil photo numérique, etc.), j’ai désobéi aux consignes de la grande cheffe  Je poursuis avec deux

Je poursuis avec deux  Une

Une  …un

…un  Pour le 16e siècle, j’ai choisi cette

Pour le 16e siècle, j’ai choisi cette  Un

Un  Sur la façade de

Sur la façade de  Enfin, voici le

Enfin, voici le  PS… A la demande expresse de

PS… A la demande expresse de  Si le temps est beau (je peux me décider au dernier moment, je vais prendre quelques jours de congé ici et là en juin), j’irai visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire le 10 juin, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain). Le thème de l’année est Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse. Vous pouvez accéder à mes visites des années précédentes par cette page de liens consacrée au

Si le temps est beau (je peux me décider au dernier moment, je vais prendre quelques jours de congé ici et là en juin), j’irai visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire le 10 juin, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain). Le thème de l’année est Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse. Vous pouvez accéder à mes visites des années précédentes par cette page de liens consacrée au  En attendant, voici quelques vues de la cour du château… prises l’année dernière, le 11 juin, j’y étais allée avec

En attendant, voici quelques vues de la cour du château… prises l’année dernière, le 11 juin, j’y étais allée avec  Vous y trouverez un puits…

Vous y trouverez un puits… … orné d’archers… Voici le premier… Remarquez son bonnet et son grand manteau genre cape qui ne doit pas être très pratique pour tirer…

… orné d’archers… Voici le premier… Remarquez son bonnet et son grand manteau genre cape qui ne doit pas être très pratique pour tirer… … Et voici le second, sur l’autre face… Lui aussi a un écu à ses pieds.

… Et voici le second, sur l’autre face… Lui aussi a un écu à ses pieds. Une dernière petite vue sur la vallée de la Loire, depuis la terrasse. L’eau est un reste de l’orage qui avait éclaté la veille au soir (et il y en eut un autre le soir même).

Une dernière petite vue sur la vallée de la Loire, depuis la terrasse. L’eau est un reste de l’orage qui avait éclaté la veille au soir (et il y en eut un autre le soir même). Dans le jardin du musée, dont je vous ai

Dans le jardin du musée, dont je vous ai  Il a été érigé » A LA MEMOIRE DE F. RUDE « , ainsi qu’il est écrit sur le socle. François Rude, sculpteur né à Dijon le 4 janvier 1784 et mort à Paris le 3 novembre 1855, a reçu le grand prix de Rome de sculpture en 1812. Installé en Belgique en 1815, il y réalise notamment un ensemble de neuf bas-reliefs pour le palais de Tervuren. De retour à Paris, il est surtout connu pour le Départ des volontaires de 1792, surnommé La Marseillaise, haut-relief pour l’arc de triomphe de l’Étoile à Paris. Il est aussi l’auteur du monument au Maréchal Ney (1853), avenue de l’Observatoire à Paris (je dois avoir des photos quelque part sur mon ordi…). La ville de Dijon lui consacre un

Il a été érigé » A LA MEMOIRE DE F. RUDE « , ainsi qu’il est écrit sur le socle. François Rude, sculpteur né à Dijon le 4 janvier 1784 et mort à Paris le 3 novembre 1855, a reçu le grand prix de Rome de sculpture en 1812. Installé en Belgique en 1815, il y réalise notamment un ensemble de neuf bas-reliefs pour le palais de Tervuren. De retour à Paris, il est surtout connu pour le Départ des volontaires de 1792, surnommé La Marseillaise, haut-relief pour l’arc de triomphe de l’Étoile à Paris. Il est aussi l’auteur du monument au Maréchal Ney (1853), avenue de l’Observatoire à Paris (je dois avoir des photos quelque part sur mon ordi…). La ville de Dijon lui consacre un  Revenons à Tours… Le monument à François Rude est signé de Just Becquet (Besançon 1829 – Paris 1907), un élève de François Rude. J’ai eu beaucoup de mal à le pister. Aucune information sur ce monument sur le

Revenons à Tours… Le monument à François Rude est signé de Just Becquet (Besançon 1829 – Paris 1907), un élève de François Rude. J’ai eu beaucoup de mal à le pister. Aucune information sur ce monument sur le  Arrivons à notre groupe sculpté. Il représente un faune sous les traits d’un jeune homme debout, bras gauche levé, dans une position proche de celle d’un discobole, avec une panthère à ses pieds.

Arrivons à notre groupe sculpté. Il représente un faune sous les traits d’un jeune homme debout, bras gauche levé, dans une position proche de celle d’un discobole, avec une panthère à ses pieds. Tournons un peu, le jeune homme tient dans sa main droite une flûte de pan, normal me direz-vous pour un faune.

Tournons un peu, le jeune homme tient dans sa main droite une flûte de pan, normal me direz-vous pour un faune. La voici de plus près …

La voici de plus près … …la tête de la panthère qui lève la patte avant droite…

…la tête de la panthère qui lève la patte avant droite… … encore un détail, la vigne et le raisin entre les pieds du jeune homme et la panthère, devant un tambourin posé au sol.

… encore un détail, la vigne et le raisin entre les pieds du jeune homme et la panthère, devant un tambourin posé au sol. Comme pour la

Comme pour la  Voici donc de plus près la signature du sculpteur

Voici donc de plus près la signature du sculpteur  La Victoire domine le monument.

La Victoire domine le monument. Un détail de face aussi du soldat…

Un détail de face aussi du soldat… Avec les visages côté à côte, on voit mieux le traitement de la Victoire, visage figé de l’allégorie, et le visage beaucoup plus expressif du soldat.

Avec les visages côté à côte, on voit mieux le traitement de la Victoire, visage figé de l’allégorie, et le visage beaucoup plus expressif du soldat. Aux pieds du soldat (remarquez ses chaussures et les bandes molletières), un autre casque (le soldat a le sien sur la tête), témoin discret de la tuerie de la guerre.

Aux pieds du soldat (remarquez ses chaussures et les bandes molletières), un autre casque (le soldat a le sien sur la tête), témoin discret de la tuerie de la guerre. Et pour finir, voici une image de dos, depuis le sentier qui descend vers la gare, avec les feuilles d’arbre qui sortent juste (la photographie date de début avril).

Et pour finir, voici une image de dos, depuis le sentier qui descend vers la gare, avec les feuilles d’arbre qui sortent juste (la photographie date de début avril). Aujourd’hui, direction Toulouse, je vous rappelle que ces photographies datent de mars 2010. Nous allons à l’angle des rues Boulbonne (du nom d’une abbaye de l’Ariège qui avait un collège – équivalent d’une résidence universitaire pour ses novices – au 21 de cette rue du 13e au 16e siècle) et Cantegril, voir la fontaine…

Aujourd’hui, direction Toulouse, je vous rappelle que ces photographies datent de mars 2010. Nous allons à l’angle des rues Boulbonne (du nom d’une abbaye de l’Ariège qui avait un collège – équivalent d’une résidence universitaire pour ses novices – au 21 de cette rue du 13e au 16e siècle) et Cantegril, voir la fontaine… C’est une œuvre signée du sculpteur toulousain Jules Jacques Théodore Dominique Labatut (né en 1851 à Toulouse et mort en 1935 à Biarritz, son prénom d’usage est Jacques), élève à l’école des Beaux-Arts de Paris notamment de François Jouffroy et d’Antonin Mercié, dont je vous ai déjà parlé pour le tirage de

C’est une œuvre signée du sculpteur toulousain Jules Jacques Théodore Dominique Labatut (né en 1851 à Toulouse et mort en 1935 à Biarritz, son prénom d’usage est Jacques), élève à l’école des Beaux-Arts de Paris notamment de François Jouffroy et d’Antonin Mercié, dont je vous ai déjà parlé pour le tirage de  Allez, on s’approche… La fontaine représente la Garonne offrant l’énergie électrique à la ville de Toulouse. Au centre trône une allégorie de Toulouse (à comparer avec

Allez, on s’approche… La fontaine représente la Garonne offrant l’énergie électrique à la ville de Toulouse. Au centre trône une allégorie de Toulouse (à comparer avec  Toulouse est représentée sous les traits d’une femme assez jeune, assise sur l’arche d’un pont et tient dans sa main droite un gouvernail. Contrairement à la plupart des allégories de cette époque, vêtues à l’Antique (je vous en ai montré plein, à retrouver en liens à partir de

Toulouse est représentée sous les traits d’une femme assez jeune, assise sur l’arche d’un pont et tient dans sa main droite un gouvernail. Contrairement à la plupart des allégories de cette époque, vêtues à l’Antique (je vous en ai montré plein, à retrouver en liens à partir de  Son autre main est en appui sur les armoiries de la ville de Toulouse. Sous le pont coule la Garonne… personnifiée sous les traits d’une femme nue aux longs cheveux qui émerge à moitié en rampant en actionnant une roue à aubes. D’après la description de 1911, elle tenait de sa main gauche (levée mais aujourd’hui vide) une sorte de grosse canne dont le pommeau pourrait être une ampoule à incandescence…

Son autre main est en appui sur les armoiries de la ville de Toulouse. Sous le pont coule la Garonne… personnifiée sous les traits d’une femme nue aux longs cheveux qui émerge à moitié en rampant en actionnant une roue à aubes. D’après la description de 1911, elle tenait de sa main gauche (levée mais aujourd’hui vide) une sorte de grosse canne dont le pommeau pourrait être une ampoule à incandescence… Au 36 de la rue Édouard Grimaux (à l’angle avec la rue Gambetta) se trouve une maison que peu de monde remarque, et pourtant…

Au 36 de la rue Édouard Grimaux (à l’angle avec la rue Gambetta) se trouve une maison que peu de monde remarque, et pourtant… Elle porte l’inscription « AE. D. AN 1902 Dr LETANG » (cette maison a été construite en 1902 par le Dr Letang).

Elle porte l’inscription « AE. D. AN 1902 Dr LETANG » (cette maison a été construite en 1902 par le Dr Letang). Elle porte deux reliefs sculptés sales mais intéressants… Sur celui du bas, le contenu du cabinet du docteur… un livre portant l’inscription Vitruve, un caducée, un globe terrestre, un sablier, une longue vue, une règle, une équerre et un compas, des feuilles de chêne (symbole de force), de laurier, un encrier, un rouleau de papier…

Elle porte deux reliefs sculptés sales mais intéressants… Sur celui du bas, le contenu du cabinet du docteur… un livre portant l’inscription Vitruve, un caducée, un globe terrestre, un sablier, une longue vue, une règle, une équerre et un compas, des feuilles de chêne (symbole de force), de laurier, un encrier, un rouleau de papier… Un petit détail de la zone avec le caducée dont le serpent semble vivant…

Un petit détail de la zone avec le caducée dont le serpent semble vivant… Sur celui du haut, les instruments des arts, une tête de femme (la muse ou l’égérie?), une palette, des pinceaux, des calames, une équerre, un compas (décidément, était-il franc-maçon?), un maillet de sculpteur, une flûte, un cor, un pot, et à nouveau divers feuilles…

Sur celui du haut, les instruments des arts, une tête de femme (la muse ou l’égérie?), une palette, des pinceaux, des calames, une équerre, un compas (décidément, était-il franc-maçon?), un maillet de sculpteur, une flûte, un cor, un pot, et à nouveau divers feuilles… Voici un détail…

Voici un détail… Sur l’autre façade, juste un jeu dans les baies…

Sur l’autre façade, juste un jeu dans les baies… En ouvrant une page pour ranger les

En ouvrant une page pour ranger les  Je suis donc allée refaire quelques photographies de détail… D’abord de plus près la signature de l’architecte Hilaire Guinet et la date 1919.

Je suis donc allée refaire quelques photographies de détail… D’abord de plus près la signature de l’architecte Hilaire Guinet et la date 1919. Et celle du sculpteur Aimé Octobre, avec la date 1913 (et oui, la grande guerre a ensuite interrompu le chantier de la poste), grand prix de Rome en 1893, dont je vous ai montré les monuments aux morts de

Et celle du sculpteur Aimé Octobre, avec la date 1913 (et oui, la grande guerre a ensuite interrompu le chantier de la poste), grand prix de Rome en 1893, dont je vous ai montré les monuments aux morts de  Concentrons-nous aujourd’hui sur sa sculpture, mais si vous passez à Poitiers, entrez aussi pour voir les mosaïques et les guichets… Faites vite, avant que les projets de massacre de ce joyau ne soient mis en œuvre par la poste au nom de la modernisation… Beaucoup de bureaux de poste anciens sont fiers de montrer qu’ils prennent soin de leur patrimoine, à Poitiers, on a toujours un train de retard, comme dans les années 1970, on continue à détruire l’art nouveau, les sites médiévaux pour y construire des horreurs en parpaing (la résidence à côté de

Concentrons-nous aujourd’hui sur sa sculpture, mais si vous passez à Poitiers, entrez aussi pour voir les mosaïques et les guichets… Faites vite, avant que les projets de massacre de ce joyau ne soient mis en œuvre par la poste au nom de la modernisation… Beaucoup de bureaux de poste anciens sont fiers de montrer qu’ils prennent soin de leur patrimoine, à Poitiers, on a toujours un train de retard, comme dans les années 1970, on continue à détruire l’art nouveau, les sites médiévaux pour y construire des horreurs en parpaing (la résidence à côté de  Elle ne porte aucun attribut clair (pour

Elle ne porte aucun attribut clair (pour  À droite, un homme nu qui tient un globe et un Caducée, il s’agit donc de Mercure ou Hermès, dieu du commerce… et des voleurs (c’est le même dieu, le premier pour les romains, le deuxième pour les grecs).

À droite, un homme nu qui tient un globe et un Caducée, il s’agit donc de Mercure ou Hermès, dieu du commerce… et des voleurs (c’est le même dieu, le premier pour les romains, le deuxième pour les grecs). Voici de plus près le caducée, cette sorte de bâton avec un serpent enroulé et les ailes, allusions aux pieds ailés du Dieu antique.

Voici de plus près le caducée, cette sorte de bâton avec un serpent enroulé et les ailes, allusions aux pieds ailés du Dieu antique. Et au-dessus de la porte, il y a une jolie tête de femme portant un casque ailé (allégorie de la poste?) émerge d’une guirlande de roses et de fruits (symboles de l’abondance…).

Et au-dessus de la porte, il y a une jolie tête de femme portant un casque ailé (allégorie de la poste?) émerge d’une guirlande de roses et de fruits (symboles de l’abondance…). Le monument aux morts de Ligugé est situé près de

Le monument aux morts de Ligugé est situé près de  Pas de difficulté pour identifier le sculpteur, il a signé sur le devant de la terrasse (la partie verticale du socle) : il s’agit d' »A[lbert] Désoulières, sculpteur architecte, Poitiers ». Entrepreneur de travaux funéraires à Poitiers (3 rue du Pont-Neuf, d’après les annuaires, directeur de l’atelier dit Saint-Savin, qui a réalisé de nombreuses oeuvres pour les églises du département de la Vienne notamment), il s’est engouffré dans les années 1920 sur le créneau alors très porteur (et rémunérateur) des monuments aux morts. Il se qualifie alors de « architecte-sculpteur », comme ici. En plus de celui de Ligugé, il réalise (liste non exhaustive) dans la Vienne, par ordre alphabétique de communes, les monuments aux morts de

Pas de difficulté pour identifier le sculpteur, il a signé sur le devant de la terrasse (la partie verticale du socle) : il s’agit d' »A[lbert] Désoulières, sculpteur architecte, Poitiers ». Entrepreneur de travaux funéraires à Poitiers (3 rue du Pont-Neuf, d’après les annuaires, directeur de l’atelier dit Saint-Savin, qui a réalisé de nombreuses oeuvres pour les églises du département de la Vienne notamment), il s’est engouffré dans les années 1920 sur le créneau alors très porteur (et rémunérateur) des monuments aux morts. Il se qualifie alors de « architecte-sculpteur », comme ici. En plus de celui de Ligugé, il réalise (liste non exhaustive) dans la Vienne, par ordre alphabétique de communes, les monuments aux morts de  Revenons donc à Ligugé. Devant une haute stèle avec une couronne végétale (pour les symboles, vous pouvez voir par exemple monuments aux morts portant des allégories de la République en Poitou-Charentes dans le

Revenons donc à Ligugé. Devant une haute stèle avec une couronne végétale (pour les symboles, vous pouvez voir par exemple monuments aux morts portant des allégories de la République en Poitou-Charentes dans le  Moustachu, il porte un casque de Poilu et une vareuse de soldat fermée par une grosse ceinture. Sur sa poitrine sont accrochées ses décorations militaires (la croix de guerre, apparemment). Deux sacoches sont accrochées à des lanières de cuir (des bretelles de suspension), serrées par la bandoulière de son fusil (pas visible ici).

Moustachu, il porte un casque de Poilu et une vareuse de soldat fermée par une grosse ceinture. Sur sa poitrine sont accrochées ses décorations militaires (la croix de guerre, apparemment). Deux sacoches sont accrochées à des lanières de cuir (des bretelles de suspension), serrées par la bandoulière de son fusil (pas visible ici). Si on tourne, on voit maintenant son fusil dans le dos et une épée au côté gauche, ainsi qu’une ceinture à laquelle sont attachées deux sacoches.

Si on tourne, on voit maintenant son fusil dans le dos et une épée au côté gauche, ainsi qu’une ceinture à laquelle sont attachées deux sacoches. Le sculpteur a soigné les détails, comme ici, le cloutage des chaussures…

Le sculpteur a soigné les détails, comme ici, le cloutage des chaussures… Allez, une dernière petite vue, avec le soldat qui semble jouer à cache-cache derrière la stèle… un réflexe tristement acquis dans les tranchées?

Allez, une dernière petite vue, avec le soldat qui semble jouer à cache-cache derrière la stèle… un réflexe tristement acquis dans les tranchées?