Pas de crainte, je ne vais pas vous faire l’article en anglais, mais seulement vous parler de l’exposition D’Heracles à Alexandre le Grand (clic plutôt sur ce lien vers le dossier de presse pour avoir une idée des objets) que j’ai vue il y a quelques semaines à l’ashmolean Museum à Oxford (je vous reparlerai du musée… d’un point de vue de l’architecture et des collections). Si vous passez par là, vous pouvez la voir jusqu’au 29 août 2011. Je n’ai pas fini de lire le catalogue… mais peux vous parler quand même de l’exposition…(Emmanuelle, je te le prêterai, s’il t’intéresse…).

Pas de crainte, je ne vais pas vous faire l’article en anglais, mais seulement vous parler de l’exposition D’Heracles à Alexandre le Grand (clic plutôt sur ce lien vers le dossier de presse pour avoir une idée des objets) que j’ai vue il y a quelques semaines à l’ashmolean Museum à Oxford (je vous reparlerai du musée… d’un point de vue de l’architecture et des collections). Si vous passez par là, vous pouvez la voir jusqu’au 29 août 2011. Je n’ai pas fini de lire le catalogue… mais peux vous parler quand même de l’exposition…(Emmanuelle, je te le prêterai, s’il t’intéresse…).

Elle présente environ 500 objets provenant de tombeaux royaux et d’un palais fouillés ces trente dernières années à Egée (AEgae), l’ancienne capitale de la Macédoine. Parmi les joyaux présentés, ceux provenant des tombes de Philippe II de Macédoine (382-336 avant notre ère) et de son petit-fils Alexandre IV (né en 323 et mort assassiné avec sa mère en 311 ou 310), donc les tombes du père et d’un fils posthume d’Alexandre le Grand (356-323). Les spécialistes de la Protohistoire apprécieront les productions en céramique et les magnifiques « services à boire et à manger » (de la vaisselle de bronze qui accompagnait le défunt), et tous les visiteurs admireront les magnifiques pièces en or, masques, couronnes et pièces de harnachement notamment.

Le monument aux morts de Civray se trouve devant

Le monument aux morts de Civray se trouve devant  Il brandit de la main droite une couronne de laurier et une palme, symboles de victoire.

Il brandit de la main droite une couronne de laurier et une palme, symboles de victoire. Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son bardat et ses médailles…

Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son bardat et ses médailles… De dos, on voit mieux le fusil qu’il tient de la main gauche, derrière lui, comme s’il n’en avait plus besoin.

De dos, on voit mieux le fusil qu’il tient de la main gauche, derrière lui, comme s’il n’en avait plus besoin. Vu sous cet angle et à contre-jour, on voit bien la force qui se dégage de cette statue, avec la diagonale formée par le bras et le trophée (couronne et palme).

Vu sous cet angle et à contre-jour, on voit bien la force qui se dégage de cette statue, avec la diagonale formée par le bras et le trophée (couronne et palme). La jambe droite en avant et un peu surélevée sur le socle renforce cette idée d’envol et de victoire… Au passage, vous voyez les bandes molletières.

La jambe droite en avant et un peu surélevée sur le socle renforce cette idée d’envol et de victoire… Au passage, vous voyez les bandes molletières. Ah, et pour finir, la signature « Eug[ène] Bénet ».

Ah, et pour finir, la signature « Eug[ène] Bénet ». Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste):

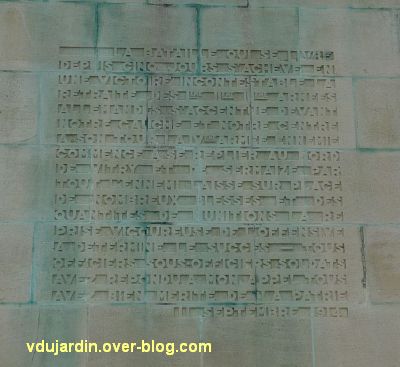

Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste): Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription…

Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription… …vous accueille à cheval, sur un haut socle.

…vous accueille à cheval, sur un haut socle. Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »…

Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »… … et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ».

… et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ». Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée.

Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée. Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau…

Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau… Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal.

Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal. Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!).

Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!). Pour le défi photo de la semaine (mettez vos chaussures, prenez votre appareil photo numérique, etc.), j’ai désobéi aux consignes de la grande cheffe

Pour le défi photo de la semaine (mettez vos chaussures, prenez votre appareil photo numérique, etc.), j’ai désobéi aux consignes de la grande cheffe  Je poursuis avec deux

Je poursuis avec deux  Une

Une  …un

…un  Pour le 16e siècle, j’ai choisi cette

Pour le 16e siècle, j’ai choisi cette  Un

Un  Sur la façade de

Sur la façade de  Enfin, voici le

Enfin, voici le  PS… A la demande expresse de

PS… A la demande expresse de  Si le temps est beau (je peux me décider au dernier moment, je vais prendre quelques jours de congé ici et là en juin), j’irai visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire le 10 juin, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain). Le thème de l’année est Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse. Vous pouvez accéder à mes visites des années précédentes par cette page de liens consacrée au

Si le temps est beau (je peux me décider au dernier moment, je vais prendre quelques jours de congé ici et là en juin), j’irai visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire le 10 juin, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain). Le thème de l’année est Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse. Vous pouvez accéder à mes visites des années précédentes par cette page de liens consacrée au  En attendant, voici quelques vues de la cour du château… prises l’année dernière, le 11 juin, j’y étais allée avec

En attendant, voici quelques vues de la cour du château… prises l’année dernière, le 11 juin, j’y étais allée avec  Vous y trouverez un puits…

Vous y trouverez un puits… … orné d’archers… Voici le premier… Remarquez son bonnet et son grand manteau genre cape qui ne doit pas être très pratique pour tirer…

… orné d’archers… Voici le premier… Remarquez son bonnet et son grand manteau genre cape qui ne doit pas être très pratique pour tirer… … Et voici le second, sur l’autre face… Lui aussi a un écu à ses pieds.

… Et voici le second, sur l’autre face… Lui aussi a un écu à ses pieds. Une dernière petite vue sur la vallée de la Loire, depuis la terrasse. L’eau est un reste de l’orage qui avait éclaté la veille au soir (et il y en eut un autre le soir même).

Une dernière petite vue sur la vallée de la Loire, depuis la terrasse. L’eau est un reste de l’orage qui avait éclaté la veille au soir (et il y en eut un autre le soir même). Le jardin des plantes ou jardin botanique de Tours est situé à l’ouest de la ville, juste à côté de l’hôpital, ce qui est logique puisque, à l’origine, ces jardins servaient à l’enseignement des futurs médecins et surtout pharmaciens. Il a été d’ailleurs construit de 1831 à 1843 en grande partie grâce à l’un d’eux, Jean-Anthyme Margueron, sur les plans de l’architecte Charles Loyau (le premier projet ayant été abandonné). Il a été installé sur une zone humide, le marécage a été donné à l’hôpital en 1813, le ruisseau Sainte-Anne a dû être dévié. Je tire une grande partie des informations du

Le jardin des plantes ou jardin botanique de Tours est situé à l’ouest de la ville, juste à côté de l’hôpital, ce qui est logique puisque, à l’origine, ces jardins servaient à l’enseignement des futurs médecins et surtout pharmaciens. Il a été d’ailleurs construit de 1831 à 1843 en grande partie grâce à l’un d’eux, Jean-Anthyme Margueron, sur les plans de l’architecte Charles Loyau (le premier projet ayant été abandonné). Il a été installé sur une zone humide, le marécage a été donné à l’hôpital en 1813, le ruisseau Sainte-Anne a dû être dévié. Je tire une grande partie des informations du  Le parc animalier a été installé à partir de 1863, avec notamment deux grandes volières encadrant une « piscine » pour les animaux.

Le parc animalier a été installé à partir de 1863, avec notamment deux grandes volières encadrant une « piscine » pour les animaux. Le pavillon rustique destiné aux daims (au bout de la flèche) a été construit en 1909. Les autres pavillons aussi, probablement.

Le pavillon rustique destiné aux daims (au bout de la flèche) a été construit en 1909. Les autres pavillons aussi, probablement. Certains ont besoin d’une sérieuse restauration, notamment ce toit de chaume…

Certains ont besoin d’une sérieuse restauration, notamment ce toit de chaume… …ou ces murs en terre.

…ou ces murs en terre. Comme tout jardin botanique qui se respecte, il comporte une section pédagogique pour apprendre à identifier les plantes.

Comme tout jardin botanique qui se respecte, il comporte une section pédagogique pour apprendre à identifier les plantes. Les serres et l’orangerie, détruites par un incendie en 1869, sont reconstruites par l’architecte E. Auger, l’orangerie étant transformée en jardin d’hiver. La serre (ici la façade sud) que l’on voit aujourd’hui n’est pas celle dont je vous ai parlé plus haut, ni la nouvelle serre construite en 1890 et agrandie en 1904 pour accueillir une collection d’azalées, elle a été entièrement reconstruite en 1926… et restaurée après les bombardements de 1944 et les tempêtes de 1953 et 1987.

Les serres et l’orangerie, détruites par un incendie en 1869, sont reconstruites par l’architecte E. Auger, l’orangerie étant transformée en jardin d’hiver. La serre (ici la façade sud) que l’on voit aujourd’hui n’est pas celle dont je vous ai parlé plus haut, ni la nouvelle serre construite en 1890 et agrandie en 1904 pour accueillir une collection d’azalées, elle a été entièrement reconstruite en 1926… et restaurée après les bombardements de 1944 et les tempêtes de 1953 et 1987. La façade nord s’ouvre sur un petit espace en herbe.

La façade nord s’ouvre sur un petit espace en herbe. L’ancienne orangerie abrite maintenant d’administration… qui prône un traitement écologique des jardins…

L’ancienne orangerie abrite maintenant d’administration… qui prône un traitement écologique des jardins… Il y a d’ailleurs un « hôtel des insectes »…

Il y a d’ailleurs un « hôtel des insectes »… …et des pièges pour les chenilles processionnaires dans les pins.

…et des pièges pour les chenilles processionnaires dans les pins. Mais alors, pourquoi arroser les pelouses en plein midi (il était environ 11h jeudi dernier 19 mai 2011) alors que la sécheresse sévit? Peut-être utilisent-ils de l’eau recyclée, mais ce n’est dit nulle part…

Mais alors, pourquoi arroser les pelouses en plein midi (il était environ 11h jeudi dernier 19 mai 2011) alors que la sécheresse sévit? Peut-être utilisent-ils de l’eau recyclée, mais ce n’est dit nulle part… Tout au bout, vers le nord de la parcelle, un bâtiment neuf, mais je ne connais pas sa fonction…

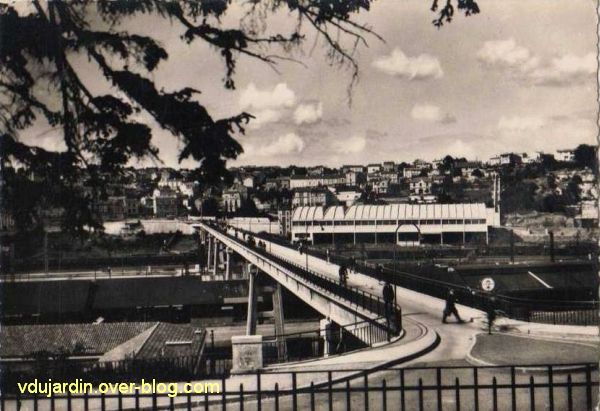

Tout au bout, vers le nord de la parcelle, un bâtiment neuf, mais je ne connais pas sa fonction… Si le planning actuel est respecté, toute la France devrait en entendre parler dans un an. La première date annoncée était le week-end de l’Ascension, du 17 au 20 mai, la presse parle maintenant du 29 mai (le mardi après la Pentecôte) 2012 : la ligne de train Paris-Bordeaux sera coupée pour permettre la dernière phase de sa démolition. Mais la passerelle sera fermée dès la fin de cette année pour commencer sa démolition (oups, il paraît que l’on doit dire déconstruction car les matériaux seront triés) de janvier à mai, de nuit (avec des camions sur le boulevard?)… Réouverture fin 2013 sous une autre configuration, la passerelle pour piétons sera devenue un viaduc pour les bus, les vélos, les piétons et les pompiers. Mais de quoi parle-t-on ?

Si le planning actuel est respecté, toute la France devrait en entendre parler dans un an. La première date annoncée était le week-end de l’Ascension, du 17 au 20 mai, la presse parle maintenant du 29 mai (le mardi après la Pentecôte) 2012 : la ligne de train Paris-Bordeaux sera coupée pour permettre la dernière phase de sa démolition. Mais la passerelle sera fermée dès la fin de cette année pour commencer sa démolition (oups, il paraît que l’on doit dire déconstruction car les matériaux seront triés) de janvier à mai, de nuit (avec des camions sur le boulevard?)… Réouverture fin 2013 sous une autre configuration, la passerelle pour piétons sera devenue un viaduc pour les bus, les vélos, les piétons et les pompiers. Mais de quoi parle-t-on ? Actuellement, il s’agit d’une passerelle qui relie l’avenue de Nantes au boulevard Solférino, permettant aux habitants des quartiers ouest d’enjamber la voie ferrée sans avoir à descendre et remonter complètement la vallée. Depuis l’ouverture du

Actuellement, il s’agit d’une passerelle qui relie l’avenue de Nantes au boulevard Solférino, permettant aux habitants des quartiers ouest d’enjamber la voie ferrée sans avoir à descendre et remonter complètement la vallée. Depuis l’ouverture du  Alexandre Fradet, élu municipal du quartier de Poitiers-Ouest (les Rocs), avait beaucoup milité à l’issue de la seconde Guerre mondiale pour la construction d’un pont qui permettrait de relier ce quartier à la ville sans passer par le

Alexandre Fradet, élu municipal du quartier de Poitiers-Ouest (les Rocs), avait beaucoup milité à l’issue de la seconde Guerre mondiale pour la construction d’un pont qui permettrait de relier ce quartier à la ville sans passer par le  Allez, quelques cartes postales des années 1950/1960. La première vue vers le centre-ville. Au débouché de la passerelle se trouve la caserne qui a été démolie pour laisser la place au

Allez, quelques cartes postales des années 1950/1960. La première vue vers le centre-ville. Au débouché de la passerelle se trouve la caserne qui a été démolie pour laisser la place au  Une autre vue dans le même sens, où l’on voit davantage la banque de France…

Une autre vue dans le même sens, où l’on voit davantage la banque de France… Et puis une vue dans l’autre sens, prise depuis le petit jardin avec le monument aux coloniaux (celui reconstruit après la guerre), dans lequel je vous ai montré

Et puis une vue dans l’autre sens, prise depuis le petit jardin avec le monument aux coloniaux (celui reconstruit après la guerre), dans lequel je vous ai montré  Jeudi (avant-hier), j’ai profité d’une journée de congé pour aller visiter deux expositions à Tours. Je me suis d’abord rendue au musée des Beaux-Arts, dont je vous ai déjà parlé pour l’exposition

Jeudi (avant-hier), j’ai profité d’une journée de congé pour aller visiter deux expositions à Tours. Je me suis d’abord rendue au musée des Beaux-Arts, dont je vous ai déjà parlé pour l’exposition  L’après-midi (après avoir fait une promenade et pris quelques photographies complémentaires sur Tours, la série sur mon blog continuera donc le mardi après-midi plus ou moins tous les quinze jours), je suis allée au château de Tours. Comme pour l’exposition

L’après-midi (après avoir fait une promenade et pris quelques photographies complémentaires sur Tours, la série sur mon blog continuera donc le mardi après-midi plus ou moins tous les quinze jours), je suis allée au château de Tours. Comme pour l’exposition  Nous retournons à Confolens avec, ce mois-ci, l’église Saint-Maxime, sur la rive droite de la Vienne, dépendant du diocèse de Limoges. Il s’agissait d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Lesterps (à

Nous retournons à Confolens avec, ce mois-ci, l’église Saint-Maxime, sur la rive droite de la Vienne, dépendant du diocèse de Limoges. Il s’agissait d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Lesterps (à  Il date probablement de la transition de l’époque romane et de l’époque gothique, autour de 1200. Il s’agit de ce que l’on appelle un portail limousin, qui se caractérise par une voussure composée d’un ensemble de rouleaux en arc légèrement brisé, quatre dans le cas présent, reposant sur des chapiteaux ornés de crochets, ces sortes de boules cannelées que vous voyez sur la photographie de détail.

Il date probablement de la transition de l’époque romane et de l’époque gothique, autour de 1200. Il s’agit de ce que l’on appelle un portail limousin, qui se caractérise par une voussure composée d’un ensemble de rouleaux en arc légèrement brisé, quatre dans le cas présent, reposant sur des chapiteaux ornés de crochets, ces sortes de boules cannelées que vous voyez sur la photographie de détail. Le reste de l’église a été reconstruit au fil des siècles. D’importants travaux ont lieu lorsque, après des années d’abandon pendant la Révolution, l’édifice a été rendu en mauvais état au culte.

Le reste de l’église a été reconstruit au fil des siècles. D’importants travaux ont lieu lorsque, après des années d’abandon pendant la Révolution, l’édifice a été rendu en mauvais état au culte. Mais des travaux importants avaient déjà eu lieu au 15e siècle, comme on le devine aux ouvertures du côté nord de l’église.

Mais des travaux importants avaient déjà eu lieu au 15e siècle, comme on le devine aux ouvertures du côté nord de l’église. Le côté sud est plus difficile à voir, il y a le presbytère et diverses maisons accolées. Allez, courage, on monte vers la porte de Ville, puis le donjon et on redescend vers la rue de la Cure, pour réussir à voir le mur sud de la nef et le « joli » clocher des années 1850. De là haut (non, vous n’y monterez pas… et j’en connais qui ont de méchants souvenirs de la descente) il y a une très belle vue sur Confolens et surtout sur la Salle, ancienne porte de ville et tribunal médiéval qui du bas, est difficile à prendre en photographie tant il est enserré dans le bâti…

Le côté sud est plus difficile à voir, il y a le presbytère et diverses maisons accolées. Allez, courage, on monte vers la porte de Ville, puis le donjon et on redescend vers la rue de la Cure, pour réussir à voir le mur sud de la nef et le « joli » clocher des années 1850. De là haut (non, vous n’y monterez pas… et j’en connais qui ont de méchants souvenirs de la descente) il y a une très belle vue sur Confolens et surtout sur la Salle, ancienne porte de ville et tribunal médiéval qui du bas, est difficile à prendre en photographie tant il est enserré dans le bâti… Un petit tour à l’intérieur, pour lequel je vous reparlerai du mobilier religieux contemporain qui inclut des éléments romans provenant de

Un petit tour à l’intérieur, pour lequel je vous reparlerai du mobilier religieux contemporain qui inclut des éléments romans provenant de  Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa  Samedi dernier (14 mai 2011), j’ai passé la plus grande partie de ma journée dans le cadre de la nouvelle exposition Poitiers ! L’expo… Le matin, une visite en ville avec quatre cabinets d’architecture et une cinquantaine de personnes (après un accueil bien sympathique avec café, jus d’orange et viennoiseries), l’après-midi, un débat à la la

Samedi dernier (14 mai 2011), j’ai passé la plus grande partie de ma journée dans le cadre de la nouvelle exposition Poitiers ! L’expo… Le matin, une visite en ville avec quatre cabinets d’architecture et une cinquantaine de personnes (après un accueil bien sympathique avec café, jus d’orange et viennoiseries), l’après-midi, un débat à la la  L’exposition Poitiers ! L’expo se tient dans la salle du restaurant qui n’a jamais ouvert au théâtre et auditorium, dommage, la vue est très belle, regardez (bon, la grande passerelle va disparaître dans un an, j’ai un article programmé pour bientôt sur le sujet). Nous entrons là dans ce qui m’a paru (même si M. le Maire s’en est défendu dans son discours) dans une exposition de propagande sur les aménagements de l’agglomération, sur le plateau et autour, dans un passé et un futur récents… Des gadgets technologiques (maquette virtuelle en 3D sans lunette de la future nouvelle grande passerelle, promenade en centre-ville avec un système qui ressemble à du Google street moins facile dans la navigation), des choses invisibles (divers témoignages avec casque mais aussi des images sur de petits écrans justement affrontés à la grande baie vitrée sur la vallée de la Boivre), bon, pour ceux qui connaissent mal la ville, cela peut être un moyen de la découvrir (même si le traitement des quartiers périphériques aurait mérité mieux). Ah, si, pour ne pas être taxée de trop de partialité, je vous mets le lien vers la présentation de l’exposition sur le

L’exposition Poitiers ! L’expo se tient dans la salle du restaurant qui n’a jamais ouvert au théâtre et auditorium, dommage, la vue est très belle, regardez (bon, la grande passerelle va disparaître dans un an, j’ai un article programmé pour bientôt sur le sujet). Nous entrons là dans ce qui m’a paru (même si M. le Maire s’en est défendu dans son discours) dans une exposition de propagande sur les aménagements de l’agglomération, sur le plateau et autour, dans un passé et un futur récents… Des gadgets technologiques (maquette virtuelle en 3D sans lunette de la future nouvelle grande passerelle, promenade en centre-ville avec un système qui ressemble à du Google street moins facile dans la navigation), des choses invisibles (divers témoignages avec casque mais aussi des images sur de petits écrans justement affrontés à la grande baie vitrée sur la vallée de la Boivre), bon, pour ceux qui connaissent mal la ville, cela peut être un moyen de la découvrir (même si le traitement des quartiers périphériques aurait mérité mieux). Ah, si, pour ne pas être taxée de trop de partialité, je vous mets le lien vers la présentation de l’exposition sur le