Le visage de la République du monument aux morts de Chabanais, (c) Région Nouvelle Aquitaine, Gilles Beauvarlet, 2008

Le thème retenu pour les 33e journées du patrimoine (ce week-end, 17 et 18 septembre 2016) est « Patrimoine et citoyenneté ». L’occasion de revenir sur la petite phrase prononcée le 29 août 2016 à Colomiers par Manuel Valls:

« Sur la place des femmes nous ne pouvons transiger. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu’elle nourrit le peuple, elle n’est pas voilée parce qu’elle est libre ! C’est ça la République ! C’est ça Marianne ! »

Je vous ai déjà montré ici de nombreux exemples d’allégories de la République, je vais partir de ce livre publié dans mon service par une de mes collègues : Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, de Charlotte Pon-Willemsen, édité dans la collection des Parcours du patrimoine chez Geste édition, 2008. Nous avions pour la couverture la République du monument aux morts de Chabanais, en Charente, par Georges Delpérier. Elle porte, superposés, un bonnet phrygien, une couronne végétale et… un voile de deuil!

Je vous ai déjà montré ici de nombreux exemples d’allégories de la République, je vais partir de ce livre publié dans mon service par une de mes collègues : Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, de Charlotte Pon-Willemsen, édité dans la collection des Parcours du patrimoine chez Geste édition, 2008. Nous avions pour la couverture la République du monument aux morts de Chabanais, en Charente, par Georges Delpérier. Elle porte, superposés, un bonnet phrygien, une couronne végétale et… un voile de deuil!

Le voile de deuil est un attribut fréquent des allégories de la République, et ce dès le lendemain de la guerre de 1870, comme par exemple sur le monument aux mobiles de la Charente, par Raoul Verlet à Angoulême. La France porte le deuil de l’Alsace-Lorraine, au lendemain de la Première Guerre mondiale elle porte le deuil des millions de morts…

Le voile de deuil est un attribut fréquent des allégories de la République, et ce dès le lendemain de la guerre de 1870, comme par exemple sur le monument aux mobiles de la Charente, par Raoul Verlet à Angoulême. La France porte le deuil de l’Alsace-Lorraine, au lendemain de la Première Guerre mondiale elle porte le deuil des millions de morts…

Le port du voile était un signe extérieur pour signifier le deuil pour les femmes (et je ne parle pas des fichus et autres couvre-chefs quasi obligatoires pour entrer dans les églises), il n’y a donc aucune raison que la République, allégorie (image symbolique) ne porte pas elle aussi le voile! Pour illustrer ceci, je vous ai choisi la mère du soldat du monument aux morts de 1914-1918, à Angoulême, par Émile Peyronnet.

Sur ce monument, la femme du soldat (mais pas la fillette, non pubère) porte aussi le voile…

… ainsi que la République monumentale!

… ainsi que la République monumentale!

Parmi les exemples que je vous ai déjà présenté sur mon blog, je peux aussi ajouter la République du monument aux morts de 1914-1918 à Niort, par Pierre Marie Poisson, elle porte un bonnet phrygien, mais ici, on voit bien qu’il est composé d’un pliage de tissu… rien d’autre qu’un voile de forme particulière qui ici couvre largement les cheveux et le dos!

Parmi les exemples que je vous ai déjà présenté sur mon blog, je peux aussi ajouter la République du monument aux morts de 1914-1918 à Niort, par Pierre Marie Poisson, elle porte un bonnet phrygien, mais ici, on voit bien qu’il est composé d’un pliage de tissu… rien d’autre qu’un voile de forme particulière qui ici couvre largement les cheveux et le dos!

Le visage de la République du monument aux morts de Cherves-Richemont, (c) Région Nouvelle Aquitaine, Raphaël Jean, 2008

Parmi les allégories de la République plus expressives dans la douleur du deuil, j’ai choisi de vous montrer celle du monument aux morts de Cherves-Richemont, en Charente, lui aussi par Raoul Verlet…

Allez, pour les nostalgiques de mes chroniques « patrimoine », je vous prépare pour demain un article sur les symboles de la République, et je vais essayer de mettre plus régulièrement des statues et autres monuments!

Vendredi dernier (16 janvier 2015), les lecteurs de Poitou-Charentes

Vendredi dernier (16 janvier 2015), les lecteurs de Poitou-Charentes

les articles réunis sous le

les articles réunis sous le

Le grand prix de la BD d’Angoulême 2014 a été attribué à Bill Watterson, le

Le grand prix de la BD d’Angoulême 2014 a été attribué à Bill Watterson, le  Le classement du TOP BD des blogueurs proposé par

Le classement du TOP BD des blogueurs proposé par

J’ai deux sortes de moules à financiers, des plus plats (utilisés, je vous montrerai bientôt, pour les barres de céréales) et des plus profonds, utilisés ici… avec en plus des moules ronds, il me restait de la pâte à financier… Ah, il me reste encore de la pâte à la pistache, de quoi faire les petits beurre!

J’ai deux sortes de moules à financiers, des plus plats (utilisés, je vous montrerai bientôt, pour les barres de céréales) et des plus profonds, utilisés ici… avec en plus des moules ronds, il me restait de la pâte à financier… Ah, il me reste encore de la pâte à la pistache, de quoi faire les petits beurre! J’ai emprunté à la

J’ai emprunté à la  Cela fait longtemps que je ne vous ai pas montré de sculpture d’

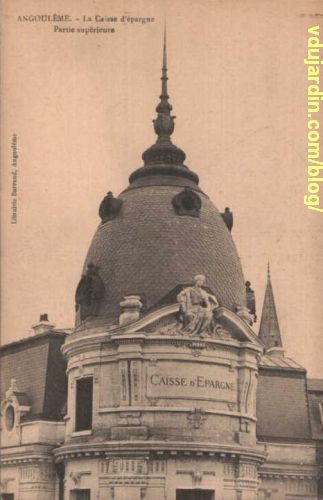

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas montré de sculpture d’ Le voici de plus près sur une carte postale ancienne. Bon, ou bien j’ai perdu la main, ou bien il n’y a pas d’informations sur cet élément. J’en ai trouvé des photographies, mais guère plus.

Le voici de plus près sur une carte postale ancienne. Bon, ou bien j’ai perdu la main, ou bien il n’y a pas d’informations sur cet élément. J’en ai trouvé des photographies, mais guère plus.  La sculpture représente une allégorie féminine, vêtue à l’Antique et pieds nus et tenant un registre ou un paquet de feuilles en appui sur sa cuisse droite et un rameau dans sa main gauche. A ses pieds sont figurés des symboles d’abondance, gerbe de blé et corbeille de fruits.

La sculpture représente une allégorie féminine, vêtue à l’Antique et pieds nus et tenant un registre ou un paquet de feuilles en appui sur sa cuisse droite et un rameau dans sa main gauche. A ses pieds sont figurés des symboles d’abondance, gerbe de blé et corbeille de fruits. Direction

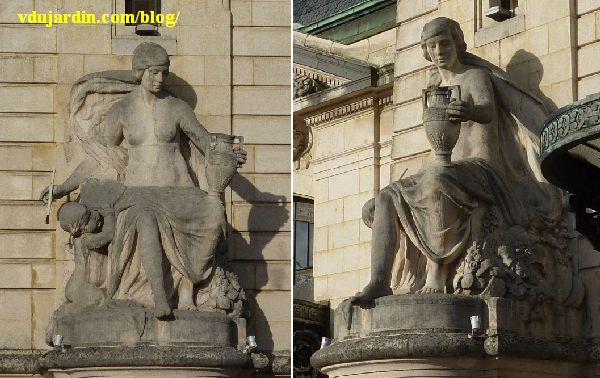

Direction  Quatre allégories ont pris place sur la façade, œuvres de Jules Blanchard (Puiseaux, 1832 – Paris, 1916), un artiste dont je vous reparlerai pour l’allégorie de la science sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris. Sur les rampants du fronton, en appui sur les armoiries de la ville d’Angoulême, ont pris place à gauche le Drame et à droite, la Comédie. Sur l’entablement du fronton est inscrite la devise de la comédie classique « castigat ridendo mores » (La comédie châtie les mœurs en riant), généralement attribuée au poète du 17e siècle Jean de Santeul.

Quatre allégories ont pris place sur la façade, œuvres de Jules Blanchard (Puiseaux, 1832 – Paris, 1916), un artiste dont je vous reparlerai pour l’allégorie de la science sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris. Sur les rampants du fronton, en appui sur les armoiries de la ville d’Angoulême, ont pris place à gauche le Drame et à droite, la Comédie. Sur l’entablement du fronton est inscrite la devise de la comédie classique « castigat ridendo mores » (La comédie châtie les mœurs en riant), généralement attribuée au poète du 17e siècle Jean de Santeul. Voici de plus près le Drame…

Voici de plus près le Drame… … et la Comédie. Si un jour ils sont nettoyés, je referai des photographies de détail…

… et la Comédie. Si un jour ils sont nettoyés, je referai des photographies de détail… En-dessous, dominant la colonnade, deux autres allégories sous forme d’angelots, la musique à gauche et la danse à droite.

En-dessous, dominant la colonnade, deux autres allégories sous forme d’angelots, la musique à gauche et la danse à droite. Au mois d’août, je suis allée voir avec

Au mois d’août, je suis allée voir avec  Dans la cour de l’hôtel de ville d’Angoulême se trouvent deux bustes en pierre, copies réalisées par surmoulages des plâtres originaux, les bronzes ayant été fondus pendant la deuxième guerre mondiale. A gauche se trouve le sculpteur

Dans la cour de l’hôtel de ville d’Angoulême se trouvent deux bustes en pierre, copies réalisées par surmoulages des plâtres originaux, les bronzes ayant été fondus pendant la deuxième guerre mondiale. A gauche se trouve le sculpteur  Je vous ai déjà montré plusieurs œuvres de Raoul Verlet (Angoulême, 1857 – Cannes, 1923): vous pouvez revoir à Limoges, le monument à

Je vous ai déjà montré plusieurs œuvres de Raoul Verlet (Angoulême, 1857 – Cannes, 1923): vous pouvez revoir à Limoges, le monument à  Le buste porte la signature « E. Peyronnet », pour

Le buste porte la signature « E. Peyronnet », pour  Paul Abadie fils (Paris, 1812 – Chatou, 1884) a été un architecte qui s’est assez violemment affronté à Prosper Mérimée pour la restauration notamment des cathédrales de Périgueux, d’Angoulême et de Bordeaux avant d’être l’architecte du Sacré-cœur à Paris, dont les travaux, commencés en 1875, se sont achevés en 1914, trente ans après sa mort. Il est aussi l’auteur du nouvel hôtel de ville (aujourd’hui bien sale!) d’Angoulême,

Paul Abadie fils (Paris, 1812 – Chatou, 1884) a été un architecte qui s’est assez violemment affronté à Prosper Mérimée pour la restauration notamment des cathédrales de Périgueux, d’Angoulême et de Bordeaux avant d’être l’architecte du Sacré-cœur à Paris, dont les travaux, commencés en 1875, se sont achevés en 1914, trente ans après sa mort. Il est aussi l’auteur du nouvel hôtel de ville (aujourd’hui bien sale!) d’Angoulême,  Le buste de Paul Abadie est signé « J. Thomas » alors que l’original porte « G.J. Thomas 1879 », pour Gabriel Jules THOMAS (Paris , 1824 – Paris, 1905), premier prix de Rome de sculpture en 1848 (après avoir reçu le deuxième prix en 1844), dont je vous reparlerai bientôt pour une œuvre autrement plus monumentale, la tombe du baron Isidore Taylor au cimetière du Père Lachaise. Il a réalisé le buste en 1880, du vivant d’Abadie, et présenté au

Le buste de Paul Abadie est signé « J. Thomas » alors que l’original porte « G.J. Thomas 1879 », pour Gabriel Jules THOMAS (Paris , 1824 – Paris, 1905), premier prix de Rome de sculpture en 1848 (après avoir reçu le deuxième prix en 1844), dont je vous reparlerai bientôt pour une œuvre autrement plus monumentale, la tombe du baron Isidore Taylor au cimetière du Père Lachaise. Il a réalisé le buste en 1880, du vivant d’Abadie, et présenté au