J’avais publié cet article pour la première fois pour noël 2008, avec des photographies prises avec mon ancien appareil photographique. Je le reprends aujourd’hui avec de meilleures photographies et des vues de détail.

Cette scène de Nativité se trouve sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, elle est encadrée à gauche par la Visitation et à droite par Joseph contemplant Jésus enfant (j’ai aussi actualisé les photographies de ces deux articles). En Poitou-Charentes, il existe une seule autre scène sur ce thème, sur la chapelle Saint-Laurent à Montmorillon. Sur un chapiteau de l’église Saint-Hilaire de Poitiers, on trouve également Marie alitée et le bain de Jésus, mais sans la crèche. Ici, nous avons deux scènes, la Nativité à proprement dit et le bain de l’enfant.

Je commence par la scène de la Nativité. Marie, tout juste accouchée, est allongée sur un riche lit et présente (la main gauche ouverte vers lui) le petit Jésus qui vient de naître.

Je commence par la scène de la Nativité. Marie, tout juste accouchée, est allongée sur un riche lit et présente (la main gauche ouverte vers lui) le petit Jésus qui vient de naître.

Voici de plus près Marie. Elle est couchée dans un lit en bois avec des pieds en bois tournés, dont on voit bien le décor. Le linge de lit est très riche, on distingue très bien les plis du drap de dessous et de celui de dessus. L’oreiller semble bien douillet aussi, remarquez au passage le bras droit ramené sous la tête, doigts légèrement fléchis. Marie est vêtue d’une chemise à manches serrées, sans doute une chainse (chemise de dessous), à comparer aux larges manches de la scène de l’Annonciation. Ses cheveux sont recouverts d’un voile, mais une mèche dépasse légèrement au-dessus de son œil droit.

L’enfant Jésus (reconnaissable à son nimbe cruciforme, l’auréole autour de sa tête avec une croix) est emmailloté très serré, les langes maintenus par une sangle qui semble tressée. Il repose non pas dans une mangeoire (crèche) mais dans un berceau en vannerie. Au-dessus de lui, on peut voir le bœuf (dont la patte avant gauche pend dans le berceau) et l’âne. Un mobilier bien riche donc par rapport à la pauvreté présumée (et clamée dans la Bible et répétée par l’Église ces jours-ci) de la Sainte-Famille… Mais bon, nous sommes à l’époque romane, et l’artiste est libre…

À droite de la Nativité, le bain de l’Enfant, qui est une scène apocryphe, c’est-à-dire pas dans les quatre Évangiles officiels, enfin, reconnus par l’Église pour être plus exacte, racontée par exemple dans le proto-évangile de Jacques, qui narre l’enfance de Jésus, ou, dans une version un peu différente, dans l’évangile du Pseudo-Mathieu. Jésus est baigné dans un baquet dont la forme rappelle celle du calice, dont la partie haute semble être décorée de pierreries. Attention, il ne faut pas confondre cette scène avec le baptême du Christ, qui lui est administré à l’âge adulte. Ici, nous sommes juste après la naissance, donc après l’annonce aux bergers mais sans doute avant l’adoration des mages. Deux femmes, interprétées souvent comme des sages-femmes, aux genoux fléchis, encadrent le baquet en maintenant Jésus. Cette scène se trouve sur de nombreuses icônes de l’église orthodoxe. Je vous propose d’aller voir une de ces icônes sur un site consacré aux icônes grecques. Elle vient du monastère de l’Annonciation de l’île de Patmos.

À droite de la Nativité, le bain de l’Enfant, qui est une scène apocryphe, c’est-à-dire pas dans les quatre Évangiles officiels, enfin, reconnus par l’Église pour être plus exacte, racontée par exemple dans le proto-évangile de Jacques, qui narre l’enfance de Jésus, ou, dans une version un peu différente, dans l’évangile du Pseudo-Mathieu. Jésus est baigné dans un baquet dont la forme rappelle celle du calice, dont la partie haute semble être décorée de pierreries. Attention, il ne faut pas confondre cette scène avec le baptême du Christ, qui lui est administré à l’âge adulte. Ici, nous sommes juste après la naissance, donc après l’annonce aux bergers mais sans doute avant l’adoration des mages. Deux femmes, interprétées souvent comme des sages-femmes, aux genoux fléchis, encadrent le baquet en maintenant Jésus. Cette scène se trouve sur de nombreuses icônes de l’église orthodoxe. Je vous propose d’aller voir une de ces icônes sur un site consacré aux icônes grecques. Elle vient du monastère de l’Annonciation de l’île de Patmos.

Voyons de plus près la sage-femme de gauche. Elle a une robe à larges manches relevées jusqu’au-dessus du coude (elle veut sans doute éviter de se mouiller), maintenue à la taille par une ceinture plate, d’un modèle très différent donc de la cordelette qui retient la robe de Marie dans la scène de l’Annonciation. Elle tourne la tête non pas vers le bébé, mais vers la mère alitée dans la scène voisine. [PS: la pauvre a été utilisée pour une publicité poitevine dans le métro parisien…].

Je vous mets une photo avec une petite flèche pour retrouver la scène si vous passez par là… Juste à côté du bain de l’enfant, à droite, retrouvez Joseph n’en revient pas.

Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au Xe siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape Urbain II. Il s’agissait alors d’une collégiale (avec un chapître de chanoines). Il faudra que je vous montre le reste de la façade et l’intérieur…

Un peu de lecture :

– pas cher et pratique à emporter pour une visite sur place, paru

Il y avait une troisième église romane à Confolens, l’église Saint-Michel, en plus de de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici les

Il y avait une troisième église romane à Confolens, l’église Saint-Michel, en plus de de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici les  Il s’agit d’un ange (facile, avec les ailes…), probablement d’un archange à cause de l’auréole. Il porte, enroulé sur son bras droit, un phylactère, bandelette de cuir où est écrit le texte sacré.

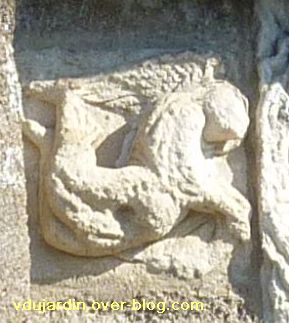

Il s’agit d’un ange (facile, avec les ailes…), probablement d’un archange à cause de l’auréole. Il porte, enroulé sur son bras droit, un phylactère, bandelette de cuir où est écrit le texte sacré. Sur l’autel, le relief qui se trouvait au centre porte l’Agneau pascal, reconnaissable à son nimbe cruciforme (symbole du Christ rédempteur) et à la croix au-dessus de son dos.

Sur l’autel, le relief qui se trouvait au centre porte l’Agneau pascal, reconnaissable à son nimbe cruciforme (symbole du Christ rédempteur) et à la croix au-dessus de son dos. De sa patte avant gauche, il soutient le Livre (la Bible).

De sa patte avant gauche, il soutient le Livre (la Bible). Sur la tablette (le support du tabernacle), un personnage auréolé, donc un saint, à moitié à genoux, les jambes repliées pour entrer dans le cadre circulaire.

Sur la tablette (le support du tabernacle), un personnage auréolé, donc un saint, à moitié à genoux, les jambes repliées pour entrer dans le cadre circulaire. Ce cadre est d’ailleurs interrompu pour laisser passer la tête et son auréole. Au passage, vous remarquerez, malgré l’érosion (il ne faut pas oublier que ce relief était sur le portail ouest de l’église Saint-Michel, exposé aux intempéries) que la reliure du Livre était ornée de riches pierreries. Il pourrait s’agir de saint Jean, auteur de l’un des Évangiles.

Ce cadre est d’ailleurs interrompu pour laisser passer la tête et son auréole. Au passage, vous remarquerez, malgré l’érosion (il ne faut pas oublier que ce relief était sur le portail ouest de l’église Saint-Michel, exposé aux intempéries) que la reliure du Livre était ornée de riches pierreries. Il pourrait s’agir de saint Jean, auteur de l’un des Évangiles.

L’ange est un peu plus petit que Marie (question de hiérarchie)… du coup, le sculpteur a eu la place de mettre des petites plantes sous ses pieds. Alors que Marie est représentée de face, l’archange est lui sculpté de trois quarts, vêtu d’une longue robe (sa manche gauche tire-bouchonne), les deux bras tendus vers Marie.

L’ange est un peu plus petit que Marie (question de hiérarchie)… du coup, le sculpteur a eu la place de mettre des petites plantes sous ses pieds. Alors que Marie est représentée de face, l’archange est lui sculpté de trois quarts, vêtu d’une longue robe (sa manche gauche tire-bouchonne), les deux bras tendus vers Marie. Entre les têtes de l’ange et de Marie est gravée et peinte l’inscription « MARIA ».

Entre les têtes de l’ange et de Marie est gravée et peinte l’inscription « MARIA ». Cette dernière est vêtue d’un riche vêtement et c’est une des figures de cette façade qui a conservé le plus de vestiges de polychromie.Vous remarquerez le plissé du bas de sa robe, on aperçoit aussi son long vêtement de dessous, non plissé, qui dépasse légèrement en bas et ses chaussures pointues en appui sur la petite moulure…

Cette dernière est vêtue d’un riche vêtement et c’est une des figures de cette façade qui a conservé le plus de vestiges de polychromie.Vous remarquerez le plissé du bas de sa robe, on aperçoit aussi son long vêtement de dessous, non plissé, qui dépasse légèrement en bas et ses chaussures pointues en appui sur la petite moulure… Voici de plus près le détail de son vêtement. Sa robe de dessus a de larges manches suivant la mode romane (à voir aussi dans l’exposition, en ligne sur cette page, ou sur l’un des lieux où elle circule, plus d’information sur le site la Région Poitou-Charentes / service de l’inventaire général du patrimoine culturel), avec un col en V richement orné. De ce col dépasse celui de sa chemise de dessous (la chainse). La robe est maintenue par une ceinture composée d’une cordelette fermée par un nœud plat. Notez au passage ses deux longues tresses qui lui reviennent sur l’épaule droite. Pour avoir une idée de la reconstitution des couleurs, depuis 1995 et la restauration de la façade sont projetées chaque soir d’été et des vacances de noël sur la façade des images colorisées par Skerzo.

Voici de plus près le détail de son vêtement. Sa robe de dessus a de larges manches suivant la mode romane (à voir aussi dans l’exposition, en ligne sur cette page, ou sur l’un des lieux où elle circule, plus d’information sur le site la Région Poitou-Charentes / service de l’inventaire général du patrimoine culturel), avec un col en V richement orné. De ce col dépasse celui de sa chemise de dessous (la chainse). La robe est maintenue par une ceinture composée d’une cordelette fermée par un nœud plat. Notez au passage ses deux longues tresses qui lui reviennent sur l’épaule droite. Pour avoir une idée de la reconstitution des couleurs, depuis 1995 et la restauration de la façade sont projetées chaque soir d’été et des vacances de noël sur la façade des images colorisées par Skerzo. Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au 10e siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape

Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au 10e siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape  Cet article est une réédition augmentée de mon article d’avril 2009, publié à l’occasion de la saint Marc, mais avec des photographies de détail, j’ai joué les touristes à Poitiers en juillet 2011… et repris un peu le texte.

Cet article est une réédition augmentée de mon article d’avril 2009, publié à l’occasion de la saint Marc, mais avec des photographies de détail, j’ai joué les touristes à Poitiers en juillet 2011… et repris un peu le texte. Au centre mais légèrement décalé vers la gauche par rapport à l’axe de la mandorle se trouve le Christ. Il a perdu sa tête mais est reconnaissable à son nimbe cruciforme (le disque avec une croix qui entoure sa tête). Il est représenté debout, les pieds nus pointes vers l’extérieur. Il porte le Livre (la Bible) dans sa main gauche. Quand le Christ est ainsi représenté dans une mandorle, on parle aussi de Christ en gloire ou en majesté (qu’il soit debout comme ici ou assis sur son trône). Il est ici encadré par le symbole des évangélistes.

Au centre mais légèrement décalé vers la gauche par rapport à l’axe de la mandorle se trouve le Christ. Il a perdu sa tête mais est reconnaissable à son nimbe cruciforme (le disque avec une croix qui entoure sa tête). Il est représenté debout, les pieds nus pointes vers l’extérieur. Il porte le Livre (la Bible) dans sa main gauche. Quand le Christ est ainsi représenté dans une mandorle, on parle aussi de Christ en gloire ou en majesté (qu’il soit debout comme ici ou assis sur son trône). Il est ici encadré par le symbole des évangélistes. Marc est souvent symbolisé par un animal, vous ne voyez pas ? Pensez à Venise… Ça y est, en bas à gauche, le lion… Le lion est ici représenté avec des ailes, comme un griffon. Pourquoi le lion ? Pourquoi quatre êtres ailés associés, qui forment le tétramorphe, soit le lion, le taureau/bœuf, l’aigle et l’homme ? Ils apparaissent une première fois dans l’Ancien Testament, dans les visions du prophète Ézéchiel. Puis dans l’Apocalypse de Jean (IV, 6-8) : » Devant le trône, on dirait une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, se tiennent quatre Vivants, constellés d’yeux par-devant et par-derrière. Le premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant est comme un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage d’homme. Le quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre Vivants, portant chacun six ailes, sont constellés d’yeux tout autour et en dedans « .

Marc est souvent symbolisé par un animal, vous ne voyez pas ? Pensez à Venise… Ça y est, en bas à gauche, le lion… Le lion est ici représenté avec des ailes, comme un griffon. Pourquoi le lion ? Pourquoi quatre êtres ailés associés, qui forment le tétramorphe, soit le lion, le taureau/bœuf, l’aigle et l’homme ? Ils apparaissent une première fois dans l’Ancien Testament, dans les visions du prophète Ézéchiel. Puis dans l’Apocalypse de Jean (IV, 6-8) : » Devant le trône, on dirait une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, se tiennent quatre Vivants, constellés d’yeux par-devant et par-derrière. Le premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant est comme un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage d’homme. Le quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre Vivants, portant chacun six ailes, sont constellés d’yeux tout autour et en dedans « . … Un homme ou un ange pour Matthieu, ici en haut à gauche. il est ici représenté en buste, les mains serrées sur le ventre et maintenant le Livre ouvert. Il émerge des flots.

… Un homme ou un ange pour Matthieu, ici en haut à gauche. il est ici représenté en buste, les mains serrées sur le ventre et maintenant le Livre ouvert. Il émerge des flots. …Un aigle pour Jean. Sous ses pattes se trouve un livre. Il se trouve en haut à droite.

…Un aigle pour Jean. Sous ses pattes se trouve un livre. Il se trouve en haut à droite. … un taureau ou un bœuf pour Luc,lui aussi ailé, et avec le livre sous sa patte avant gauche. Il est représenté en bas à droite de la mandorle.

… un taureau ou un bœuf pour Luc,lui aussi ailé, et avec le livre sous sa patte avant gauche. Il est représenté en bas à droite de la mandorle.

Revenons sur la

Revenons sur la  Passons aux reliefs en calcaire au-dessus du portail, qui représentent un Agnau pascal encadré de deux anges, qui semblent donc le porter au Ciel.

Passons aux reliefs en calcaire au-dessus du portail, qui représentent un Agnau pascal encadré de deux anges, qui semblent donc le porter au Ciel. L’ange situé à gauche a la tête auréolée et les pieds relevés en arrière…

L’ange situé à gauche a la tête auréolée et les pieds relevés en arrière… Au centre, l’Agneau pascal, symbole du Christ et notamment du Christ rédempteur (qui rachète la faute des hommes) est reconnaissable… non pas à sa silhouette, qui ne ressemble pas trop à un agneau (quand on pense qu’aujourd’hui, il y a plus de moutons que d’habitants dans le Confolentais… ce sculpteur roman ne semble pas avoir été très observateur), mais au nimbe cruciforme (le cercle avec une croix autour de la tête). Il semble mettre la patte avant droite sur le Livre (la Bible, c’est une position classique). Il est situé au centre d’un cercle orné d’un motif de grecques et entouré de vaguelettes.

Au centre, l’Agneau pascal, symbole du Christ et notamment du Christ rédempteur (qui rachète la faute des hommes) est reconnaissable… non pas à sa silhouette, qui ne ressemble pas trop à un agneau (quand on pense qu’aujourd’hui, il y a plus de moutons que d’habitants dans le Confolentais… ce sculpteur roman ne semble pas avoir été très observateur), mais au nimbe cruciforme (le cercle avec une croix autour de la tête). Il semble mettre la patte avant droite sur le Livre (la Bible, c’est une position classique). Il est situé au centre d’un cercle orné d’un motif de grecques et entouré de vaguelettes. L’ange à droite est dans une position symétrique de l’autre, mais plus érodé. Il a aussi la tête dans une auréole et les pieds relevés.

L’ange à droite est dans une position symétrique de l’autre, mais plus érodé. Il a aussi la tête dans une auréole et les pieds relevés. Un relief en granite se trouve de chaque côté vers l’extérieur des contreforts plats qui encadrent le portail. Ils sont insérés de telle sorte qu’ils semblent tourner le dos au relief central. Celui de gauche représente le boeuf ailé, symbole de l’Évangéliste Luc.

Un relief en granite se trouve de chaque côté vers l’extérieur des contreforts plats qui encadrent le portail. Ils sont insérés de telle sorte qu’ils semblent tourner le dos au relief central. Celui de gauche représente le boeuf ailé, symbole de l’Évangéliste Luc. En position symétrique, à droite, un lion ailé (si, je vous assure, c’est un lion, maladroit, mais il ressemble à beaucoup de lions romans), symbole de l’Évangéliste Marc.

En position symétrique, à droite, un lion ailé (si, je vous assure, c’est un lion, maladroit, mais il ressemble à beaucoup de lions romans), symbole de l’Évangéliste Marc. Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entres elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entres elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,  Sur le revers de la façade de la basilique Saint-Martin à Tours se trouve un grand bas-relief représentant la messe miraculeuse de saint Martin et seconde charité de saint Martin. C’est une œuvre de grande taille, 2,29m de haut sur 2,35m de large si on prend l’information dans le

Sur le revers de la façade de la basilique Saint-Martin à Tours se trouve un grand bas-relief représentant la messe miraculeuse de saint Martin et seconde charité de saint Martin. C’est une œuvre de grande taille, 2,29m de haut sur 2,35m de large si on prend l’information dans le  Il est réalisé en « grès de Bigot », comme l’indique cette marque en bas à gauche de la partie centrale. Il provient de la manufacture de grès flammés d’Alexandre Bigot à Mer, dans le Loir-et-Cher, dont

Il est réalisé en « grès de Bigot », comme l’indique cette marque en bas à gauche de la partie centrale. Il provient de la manufacture de grès flammés d’Alexandre Bigot à Mer, dans le Loir-et-Cher, dont  Le bas-relief est donc signé en bas à droite de la partie centrale du sculpteur

Le bas-relief est donc signé en bas à droite de la partie centrale du sculpteur  Elle a été offerte par la veuve du comte Charles de Morry en mémoire de son défunt mari, comme le confirme l’inscription pas facile à prendre en photo, cachée par la maquette placée devant : » IN MEMORIAM / CAROLI DE MORRY / QUI VIVENS / B. MARTINUM / COLVIT SINGULAR PIETATE / HOC POSUIT UXOR « . Elle comprend trois grandes arcades que je vais vous décrire de gauche à droite.

Elle a été offerte par la veuve du comte Charles de Morry en mémoire de son défunt mari, comme le confirme l’inscription pas facile à prendre en photo, cachée par la maquette placée devant : » IN MEMORIAM / CAROLI DE MORRY / QUI VIVENS / B. MARTINUM / COLVIT SINGULAR PIETATE / HOC POSUIT UXOR « . Elle comprend trois grandes arcades que je vais vous décrire de gauche à droite. À gauche se trouve l’autel.

À gauche se trouve l’autel. Au-dessus de cet autel se trouve l’inscription : « NECESSE / EST / CONFITERI / MARTINO / NEMINEM / CONFERENDUM / [SULPIT ???] »

Au-dessus de cet autel se trouve l’inscription : « NECESSE / EST / CONFITERI / MARTINO / NEMINEM / CONFERENDUM / [SULPIT ???] » Au centre se trouve Martin, qui pourrait être représenté sous les traits de Charles de Morry, dont vous pouvez toujours voir l’hôtel particulier qu’il s’était fait construire en 1875 aux n° 70 et 72 boulevard Béranger.

Au centre se trouve Martin, qui pourrait être représenté sous les traits de Charles de Morry, dont vous pouvez toujours voir l’hôtel particulier qu’il s’était fait construire en 1875 aux n° 70 et 72 boulevard Béranger. Voici de plus près Martin, vêtu de ses vêtements sacerdotaux, en position d’imploration de Dieu (mains levées, paumes vers l’avant), avec un globe de feu au-dessus de sa tête, expliquée par cette citation de la Vie de saint Martin par Fortunat (à lire ici si vous voulez, en version bilingue) : » NAMQUE / VIRI / SACRO / DE VERTICE / FLAMMA / REFULSIT / FORTUNAT » (la citation complète serait « Namque viri sacro de vertice flamma refulsit / ignis et innocui surgit ad astra globus »), voir dans le tome 13 des oeuvres complètes de Mgr Xavier Barbier de Montault, p. 185, Messe de saint Martin (à lire si cela vous intéresse

Voici de plus près Martin, vêtu de ses vêtements sacerdotaux, en position d’imploration de Dieu (mains levées, paumes vers l’avant), avec un globe de feu au-dessus de sa tête, expliquée par cette citation de la Vie de saint Martin par Fortunat (à lire ici si vous voulez, en version bilingue) : » NAMQUE / VIRI / SACRO / DE VERTICE / FLAMMA / REFULSIT / FORTUNAT » (la citation complète serait « Namque viri sacro de vertice flamma refulsit / ignis et innocui surgit ad astra globus »), voir dans le tome 13 des oeuvres complètes de Mgr Xavier Barbier de Montault, p. 185, Messe de saint Martin (à lire si cela vous intéresse  Les enfants à droite sont des portraits des petits-enfants des donateurs, un garçon et une fille, accompagnés de l’inscription » SACERDOS DEI / MARTINE / A(?)STOR EGREGIE / ORA / PRO / NOBIS / DEUM « .

Les enfants à droite sont des portraits des petits-enfants des donateurs, un garçon et une fille, accompagnés de l’inscription » SACERDOS DEI / MARTINE / A(?)STOR EGREGIE / ORA / PRO / NOBIS / DEUM « . Voici un détail de ces enfants en position de prière, debout devant Martin…

Voici un détail de ces enfants en position de prière, debout devant Martin… Au-dessus de ce monument, quelques inscriptions commémoratives pour des chanoines de Saint-Martin morts sous la Révolution et la libération de Tour en 1944: « À LA MÉMOIRE / DES CHANOINES DE St MARTIN / MORTS POUR LA FOI / CHAPT DE RASTIGNAC / CHANOINE DE St MARTIN / PRÉVOST DE RESTIGNÉ / MASSACRÉ, PRISON DE L’ABBAYE / LE 2 SEPt 1792 / LOUIS LONGUET / CHANOINE SEMI-PRÉBENDÉ / MASSACRÉ, PRISON DES CARMES / LE 2 SEPt 1792 / URBAIN VIOLLET / CHANOINE DE St MARTIN / DÉPORTÉ DANS LES CACHOTS DE BLAYE / LE 26 AVRIL 1794 » et « ACTIONS DE GRÂCES / POUR LA DELIVRANCE / DE TOURS / 1 SEPTEMBRE MCMXLIV ».

Au-dessus de ce monument, quelques inscriptions commémoratives pour des chanoines de Saint-Martin morts sous la Révolution et la libération de Tour en 1944: « À LA MÉMOIRE / DES CHANOINES DE St MARTIN / MORTS POUR LA FOI / CHAPT DE RASTIGNAC / CHANOINE DE St MARTIN / PRÉVOST DE RESTIGNÉ / MASSACRÉ, PRISON DE L’ABBAYE / LE 2 SEPt 1792 / LOUIS LONGUET / CHANOINE SEMI-PRÉBENDÉ / MASSACRÉ, PRISON DES CARMES / LE 2 SEPt 1792 / URBAIN VIOLLET / CHANOINE DE St MARTIN / DÉPORTÉ DANS LES CACHOTS DE BLAYE / LE 26 AVRIL 1794 » et « ACTIONS DE GRÂCES / POUR LA DELIVRANCE / DE TOURS / 1 SEPTEMBRE MCMXLIV ». Je participe au nouveau projet de bannières de Cluny, cette fois à destination de Gigny… Les informations sont chez

Je participe au nouveau projet de bannières de Cluny, cette fois à destination de Gigny… Les informations sont chez  Voici ces deux rosaces… Aventure à suivre avec la finition du

Voici ces deux rosaces… Aventure à suivre avec la finition du

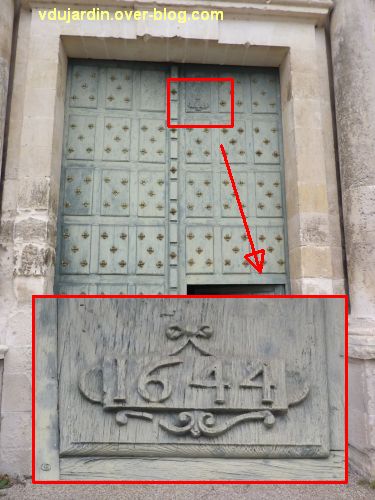

Aujourd’hui, je vais vous parler du portail, qui date de 1644… date inscrite sur la porte. En cherchant bien dans la façade, on trouve aussi de nombreux remplois de l’ancienne façade romane.

Aujourd’hui, je vais vous parler du portail, qui date de 1644… date inscrite sur la porte. En cherchant bien dans la façade, on trouve aussi de nombreux remplois de l’ancienne façade romane. Ce portail est reconstruit dans un style classique, avec des colonnes corinthiennes…

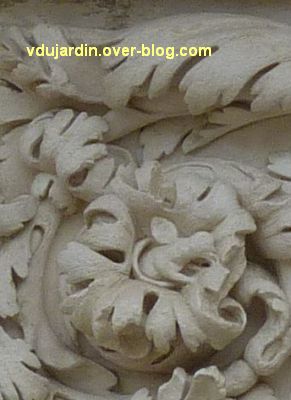

Ce portail est reconstruit dans un style classique, avec des colonnes corinthiennes… … et un fronton orné de feuillages et de putti (angelots à l’allure de poupons) baroques…

… et un fronton orné de feuillages et de putti (angelots à l’allure de poupons) baroques… …et assez maladroits.

…et assez maladroits. C’est à peine mieux sur le linteau… mais il y a de drôles de petits animaux qui se cachent dans le feuillage (je vous en ai montré un dans le

C’est à peine mieux sur le linteau… mais il y a de drôles de petits animaux qui se cachent dans le feuillage (je vous en ai montré un dans le  Une petite bête tout à gauche…

Une petite bête tout à gauche… …un oiseau qui picore au-dessus d’une feuille sur le premier putti, un escargot qui rampe juste à côté et un quadripède indéfinissable (un chien?)…

…un oiseau qui picore au-dessus d’une feuille sur le premier putti, un escargot qui rampe juste à côté et un quadripède indéfinissable (un chien?)… Un peu plus à droite, deux putti encadrent un masque aux cheveux de végétaux…

Un peu plus à droite, deux putti encadrent un masque aux cheveux de végétaux… … du centre du motif végétal, en symétrique du (chien?), émerge une curieuse bestiole, lézard à grandes dents ou dragon?

… du centre du motif végétal, en symétrique du (chien?), émerge une curieuse bestiole, lézard à grandes dents ou dragon? Au centre, deux bêtes à quatre pattes, guère identifiables, deux putti et en haut, des oiseaux…

Au centre, deux bêtes à quatre pattes, guère identifiables, deux putti et en haut, des oiseaux… … un détail des bêtes au centre…

… un détail des bêtes au centre… La partie droite est plus ou moins symétrique…

La partie droite est plus ou moins symétrique… Si on regarde bien, le masque est ici décalé vers le haut par rapport à l’autre côté… et a une sorte de rose sur le front à la place des feuillages. Il y a aussi moins de petites bêtes, juste un petit oiseau… rien au milieu des feuilles.

Si on regarde bien, le masque est ici décalé vers le haut par rapport à l’autre côté… et a une sorte de rose sur le front à la place des feuillages. Il y a aussi moins de petites bêtes, juste un petit oiseau… rien au milieu des feuilles. Et le dernier putti à droite est encore plus maladroit que les autres, l’oiseau sur les feuilles au-dessus de sa tête pas terrible (et cassé), et à droite, une autre bête à quatre pattes, peut-être un chien…

Et le dernier putti à droite est encore plus maladroit que les autres, l’oiseau sur les feuilles au-dessus de sa tête pas terrible (et cassé), et à droite, une autre bête à quatre pattes, peut-être un chien… Au-dessus, des armoiries…

Au-dessus, des armoiries… … et tout en haut, sur la clef de la fenêtre qui surmonte le portail, les lettres IHS (le monogramme du Christ, nous sommes quand même sur un édifice religieux) surmonté d’un masque.

… et tout en haut, sur la clef de la fenêtre qui surmonte le portail, les lettres IHS (le monogramme du Christ, nous sommes quand même sur un édifice religieux) surmonté d’un masque. Nous retournons à Confolens avec, ce mois-ci, l’église Saint-Maxime, sur la rive droite de la Vienne, dépendant du diocèse de Limoges. Il s’agissait d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Lesterps (à

Nous retournons à Confolens avec, ce mois-ci, l’église Saint-Maxime, sur la rive droite de la Vienne, dépendant du diocèse de Limoges. Il s’agissait d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Lesterps (à  Il date probablement de la transition de l’époque romane et de l’époque gothique, autour de 1200. Il s’agit de ce que l’on appelle un portail limousin, qui se caractérise par une voussure composée d’un ensemble de rouleaux en arc légèrement brisé, quatre dans le cas présent, reposant sur des chapiteaux ornés de crochets, ces sortes de boules cannelées que vous voyez sur la photographie de détail.

Il date probablement de la transition de l’époque romane et de l’époque gothique, autour de 1200. Il s’agit de ce que l’on appelle un portail limousin, qui se caractérise par une voussure composée d’un ensemble de rouleaux en arc légèrement brisé, quatre dans le cas présent, reposant sur des chapiteaux ornés de crochets, ces sortes de boules cannelées que vous voyez sur la photographie de détail. Le reste de l’église a été reconstruit au fil des siècles. D’importants travaux ont lieu lorsque, après des années d’abandon pendant la Révolution, l’édifice a été rendu en mauvais état au culte.

Le reste de l’église a été reconstruit au fil des siècles. D’importants travaux ont lieu lorsque, après des années d’abandon pendant la Révolution, l’édifice a été rendu en mauvais état au culte. Mais des travaux importants avaient déjà eu lieu au 15e siècle, comme on le devine aux ouvertures du côté nord de l’église.

Mais des travaux importants avaient déjà eu lieu au 15e siècle, comme on le devine aux ouvertures du côté nord de l’église. Le côté sud est plus difficile à voir, il y a le presbytère et diverses maisons accolées. Allez, courage, on monte vers la porte de Ville, puis le donjon et on redescend vers la rue de la Cure, pour réussir à voir le mur sud de la nef et le « joli » clocher des années 1850. De là haut (non, vous n’y monterez pas… et j’en connais qui ont de méchants souvenirs de la descente) il y a une très belle vue sur Confolens et surtout sur la Salle, ancienne porte de ville et tribunal médiéval qui du bas, est difficile à prendre en photographie tant il est enserré dans le bâti…

Le côté sud est plus difficile à voir, il y a le presbytère et diverses maisons accolées. Allez, courage, on monte vers la porte de Ville, puis le donjon et on redescend vers la rue de la Cure, pour réussir à voir le mur sud de la nef et le « joli » clocher des années 1850. De là haut (non, vous n’y monterez pas… et j’en connais qui ont de méchants souvenirs de la descente) il y a une très belle vue sur Confolens et surtout sur la Salle, ancienne porte de ville et tribunal médiéval qui du bas, est difficile à prendre en photographie tant il est enserré dans le bâti… Un petit tour à l’intérieur, pour lequel je vous reparlerai du mobilier religieux contemporain qui inclut des éléments romans provenant de

Un petit tour à l’intérieur, pour lequel je vous reparlerai du mobilier religieux contemporain qui inclut des éléments romans provenant de  Si de nombreux sarcophages paléo-chrétiens sont conservés dans le

Si de nombreux sarcophages paléo-chrétiens sont conservés dans le  Passons sur le contenu, revenons au contenant… La face antérieure (celle que l’on voit) du sarcophage est représentée ce que l’on appelle la Traditio legis ou remise de la Loi nouvelle.

Passons sur le contenu, revenons au contenant… La face antérieure (celle que l’on voit) du sarcophage est représentée ce que l’on appelle la Traditio legis ou remise de la Loi nouvelle. Au centre, le Christ remet à saint Pierre (à sa droite, à gauche pour nous, avec des clefs) et à saint Paul (à sa droite, tenant les rouleaux du Livre sacré) ainsi qu’aux autres disciples les textes sacrés. Tous sont représentés debout, vêtus de toges et sous des arcades d’architecture.

Au centre, le Christ remet à saint Pierre (à sa droite, à gauche pour nous, avec des clefs) et à saint Paul (à sa droite, tenant les rouleaux du Livre sacré) ainsi qu’aux autres disciples les textes sacrés. Tous sont représentés debout, vêtus de toges et sous des arcades d’architecture. Sur le petit côté à gauche, deux disciples, probablement Pierre et Paul, discutent debout de part et d’autre du tombeau du Christ, représenté par son petit côté.

Sur le petit côté à gauche, deux disciples, probablement Pierre et Paul, discutent debout de part et d’autre du tombeau du Christ, représenté par son petit côté. Sur le petit côté à droite est figuré un homme de profil (le défunt?) dans un médaillon porté par deux personnages qui posent un pied sur un petit support, le tout au milieu d’un décor de tentures ou de rideaux.

Sur le petit côté à droite est figuré un homme de profil (le défunt?) dans un médaillon porté par deux personnages qui posent un pied sur un petit support, le tout au milieu d’un décor de tentures ou de rideaux. Le couvercle est partagé en trois registres par des pilastres. Chacun porte cinq personnages.

Le couvercle est partagé en trois registres par des pilastres. Chacun porte cinq personnages. Au centre, le Christ explique son message aux apôtres.

Au centre, le Christ explique son message aux apôtres. À droite et ici à gauche, des groupes de quatre disciples discutent…

À droite et ici à gauche, des groupes de quatre disciples discutent… Voici le second groupe, chacun porte un objet et au sol semblent se trouver des vases…

Voici le second groupe, chacun porte un objet et au sol semblent se trouver des vases… …le cinquième personnage, à chaque extrémité (ici à droite), est un génie funéraire ailé (héritier des génies de l’Antiquité plutôt qu’ange gardien chrétien) portant une torche renversée vers le bas : il symbolise la mort. Alors que tous les autres personnages sont vêtus, les deux génies sont nus.

…le cinquième personnage, à chaque extrémité (ici à droite), est un génie funéraire ailé (héritier des génies de l’Antiquité plutôt qu’ange gardien chrétien) portant une torche renversée vers le bas : il symbolise la mort. Alors que tous les autres personnages sont vêtus, les deux génies sont nus.