Je voulais aujourd’hui vous parler de la frise des apôtres sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, mais il va falloir que j’aille refaire quelques photographies de détail pour illustrer cet article. Du coup, je vous montre aujourd’hui plein de petits détails sur la partie sud (droite) de la façade, au deuxième niveau, au-dessus de la tête de quatre apôtres, sur les arcs et les chapiteaux…

Je voulais aujourd’hui vous parler de la frise des apôtres sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, mais il va falloir que j’aille refaire quelques photographies de détail pour illustrer cet article. Du coup, je vous montre aujourd’hui plein de petits détails sur la partie sud (droite) de la façade, au deuxième niveau, au-dessus de la tête de quatre apôtres, sur les arcs et les chapiteaux…

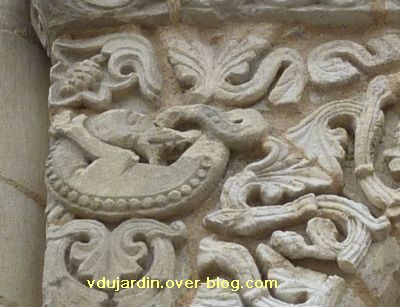

Je commence par la gauche. Vous remarquez tout de suite le décor de profusion de feuilles, de palmettes, de tiges…

Je commence par la gauche. Vous remarquez tout de suite le décor de profusion de feuilles, de palmettes, de tiges…

Mais regardez de plus près… À gauche se cache une sorte de dragon, avec une queue de serpent (terminée par une petite tête), une patte à l’avant et une tête d’animal non identifiable. Mais vous le reconnaissez peut-être, je vous l’ai déjà présenté ici.

Mais regardez de plus près… À gauche se cache une sorte de dragon, avec une queue de serpent (terminée par une petite tête), une patte à l’avant et une tête d’animal non identifiable. Mais vous le reconnaissez peut-être, je vous l’ai déjà présenté ici.

Sur la clef du premier arc se trouve un homme barbu et moustachu, aux cheveux bien peignés (donc plutôt du côté du Bien)…

Sur la clef du premier arc se trouve un homme barbu et moustachu, aux cheveux bien peignés (donc plutôt du côté du Bien)…

… contrairement à son voisin sur le deuxième arc, complètement échevelé, comme souvent les diables de l’époque romane, échevelé comme aussi pour les luxures, les sirènes, bref, du côté du Mal et de la Tentation.

… contrairement à son voisin sur le deuxième arc, complètement échevelé, comme souvent les diables de l’époque romane, échevelé comme aussi pour les luxures, les sirènes, bref, du côté du Mal et de la Tentation.

Le voici de plus près, vous le voyez mieux ainsi… avec sa grande moustache aussi.

Le voici de plus près, vous le voyez mieux ainsi… avec sa grande moustache aussi.

Mais j’ai sauté le chapiteau à la retombée des premier et deuxième arcs. Vous voyez de beau feuillage sur le haut tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le petit schéma ici).

Mais j’ai sauté le chapiteau à la retombée des premier et deuxième arcs. Vous voyez de beau feuillage sur le haut tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le petit schéma ici).

Sur la corbeille du chapiteau ont pris place une scène très fréquente dans l’art roman, dite les oiseaux à la coupe. Deux oiseaux y boivent dans une coupe ou calice.

Sur la corbeille du chapiteau ont pris place une scène très fréquente dans l’art roman, dite les oiseaux à la coupe. Deux oiseaux y boivent dans une coupe ou calice.

Passons de l’autre côté du deuxième arc.

Passons de l’autre côté du deuxième arc.

Sur le chapiteau, nous voyons encore un autre monstre fréquent dans l’art roman, le monstre engoulant, une grosse tête qui semble avaler la colonne en-dessous de lui. Ici, il ne mange pas vraiment la colonne, mais vomit des rinceaux et des tiges. Vous remarquerez aussi qu’il porte une sorte de paire de corne, un peu comme un diable, mais qui se terminent en feuilles.

Sur le chapiteau, nous voyons encore un autre monstre fréquent dans l’art roman, le monstre engoulant, une grosse tête qui semble avaler la colonne en-dessous de lui. Ici, il ne mange pas vraiment la colonne, mais vomit des rinceaux et des tiges. Vous remarquerez aussi qu’il porte une sorte de paire de corne, un peu comme un diable, mais qui se terminent en feuilles.

Juste au-dessus, sur l’écoinçon entre les deuxième et troisième arcs, un serpent avec une tête rigolote… Je vois que j’en suis déjà à 10 photos… je reporte la suite à la semaine prochaine! Vous comprenez pourquoi, presque chaque matin en allant au bureau, je fais une petite pause devant cette superbe façade…

Juste au-dessus, sur l’écoinçon entre les deuxième et troisième arcs, un serpent avec une tête rigolote… Je vois que j’en suis déjà à 10 photos… je reporte la suite à la semaine prochaine! Vous comprenez pourquoi, presque chaque matin en allant au bureau, je fais une petite pause devant cette superbe façade…

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Beaucoup plus cher, très illustré, sous la direction de Claude Andrault-Schmitt et Marie-Thérèse Camus, Notre-Dame-la-Grande, l’œuvre romane, éditions Picard, CESCM, 2002.

Comme annoncé

Comme annoncé

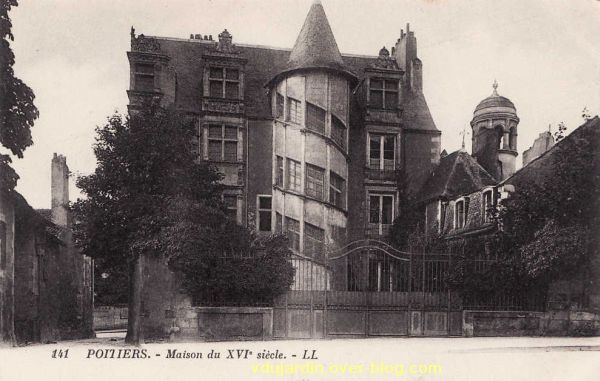

Je ne vous ai pas beaucoup parlé de la période de la Renaissance sur Poitiers. Elle s’y développe vers 1525 avec la fin du chantier du château de Bonnivet (commune de Vendeuvre), château aujourd’hui détruit et auquel le musée de Poitiers avait consacré une exposition il y a quelque temps (à découvrir sur le

Je ne vous ai pas beaucoup parlé de la période de la Renaissance sur Poitiers. Elle s’y développe vers 1525 avec la fin du chantier du château de Bonnivet (commune de Vendeuvre), château aujourd’hui détruit et auquel le musée de Poitiers avait consacré une exposition il y a quelque temps (à découvrir sur le  Bon, nous sommes rue Lebascle, juste derrière

Bon, nous sommes rue Lebascle, juste derrière  [et maintenant, c’est fait! voici ce que ça donne après restauration!]

[et maintenant, c’est fait! voici ce que ça donne après restauration!] Il a accordé un soin tout particulier au décor des fenêtres. Pas de petits motifs sculptés sous chaque appui comme on peut en voir à la maison des Trois-Clous dans la Grand’Rue ou à l’hôtel Fumé (université de lettres, rue René-Descartes), exemples poitevins que je vous monterai un jour, mais oui, c’est promis, mais quand même un décor soigné, qui joue sur le vocabulaire de l’architecture, tour d’escalier hors-œuvre entre la deuxième et la troisième travée, pilastres cannelés, etc. (il faudra que je complète ma

Il a accordé un soin tout particulier au décor des fenêtres. Pas de petits motifs sculptés sous chaque appui comme on peut en voir à la maison des Trois-Clous dans la Grand’Rue ou à l’hôtel Fumé (université de lettres, rue René-Descartes), exemples poitevins que je vous monterai un jour, mais oui, c’est promis, mais quand même un décor soigné, qui joue sur le vocabulaire de l’architecture, tour d’escalier hors-œuvre entre la deuxième et la troisième travée, pilastres cannelés, etc. (il faudra que je complète ma  [… et voici le résultat, très réussi!]

[… et voici le résultat, très réussi!] [Et la lucarne gauche, désormais lisible, mérite que l’on s’y penche de plus près, voir la

[Et la lucarne gauche, désormais lisible, mérite que l’on s’y penche de plus près, voir la  Allez, je vous mets une autre carte postale ancienne, on y voit moins son état de délabrement! Et je vous épargne la façade néo-renaissance construite à l’arrière en 1912 rue Louis-Renard [après restauration, elle mériterait quand même un article]. L’hôtel fut occupé par la Feldgendarmerie durant la Seconde Guerre mondiale, mais c’est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour.

Allez, je vous mets une autre carte postale ancienne, on y voit moins son état de délabrement! Et je vous épargne la façade néo-renaissance construite à l’arrière en 1912 rue Louis-Renard [après restauration, elle mériterait quand même un article]. L’hôtel fut occupé par la Feldgendarmerie durant la Seconde Guerre mondiale, mais c’est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. La tour d’escalier que l’on devine sur le côté à droite est une création du 19e siècle, lorsque l’hôtel particulier a été agrandi [oups, j’ai oublié de reprendre une photo après restauration].

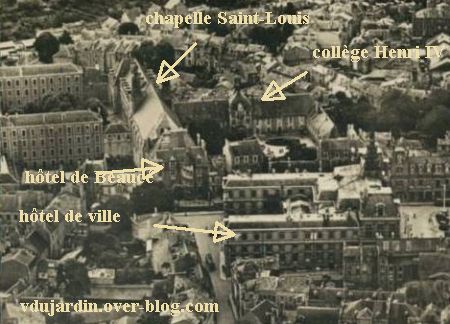

La tour d’escalier que l’on devine sur le côté à droite est une création du 19e siècle, lorsque l’hôtel particulier a été agrandi [oups, j’ai oublié de reprendre une photo après restauration]. Et pour vous repérer, voici une photographie aérienne publiée en carte postale dans les années 1960, recadrée sur

Et pour vous repérer, voici une photographie aérienne publiée en carte postale dans les années 1960, recadrée sur

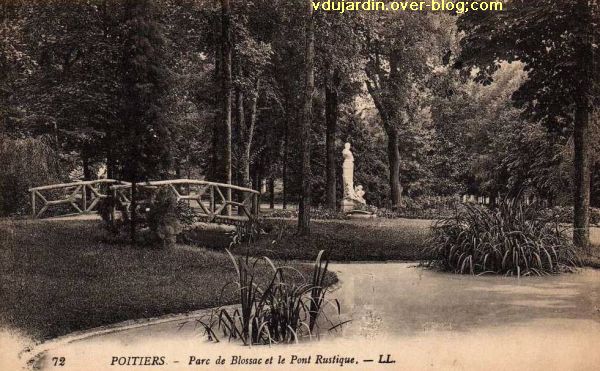

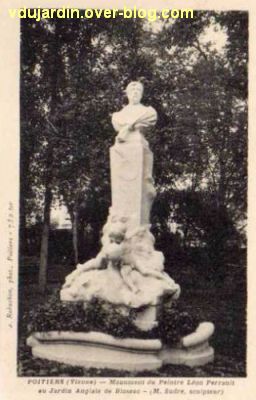

Voici une autre carte postale ancienne où on le voit de plus près.

Voici une autre carte postale ancienne où on le voit de plus près. La voici en septembre 2010.

La voici en septembre 2010. Approchons-nous, au sommet, le buste de Léon Bazile Perrault, peintre né le 16 juin 1832 à Poitiers et décédé le 6 août 1908 à Royan. Il est inhumé au cimetière de Passy (près du Trocadéro à Paris). Il réalisait des oeuvres vraiment trop académiques à mon goût, beaucoup de portraits… Je n’apprécie guère que ses paysages. Vous pouvez voir quelques-unes de ses réalisations à Poitiers au musée Sainte-Croix, ou dans

Approchons-nous, au sommet, le buste de Léon Bazile Perrault, peintre né le 16 juin 1832 à Poitiers et décédé le 6 août 1908 à Royan. Il est inhumé au cimetière de Passy (près du Trocadéro à Paris). Il réalisait des oeuvres vraiment trop académiques à mon goût, beaucoup de portraits… Je n’apprécie guère que ses paysages. Vous pouvez voir quelques-unes de ses réalisations à Poitiers au musée Sainte-Croix, ou dans  Mais aujourd’hui, je ne vous parle pas tant de Perrault que du groupe sculpté du parc de Blossac. Il est l’œuvre de Raymond Sudre, dont je vous ai déjà parlé pour

Mais aujourd’hui, je ne vous parle pas tant de Perrault que du groupe sculpté du parc de Blossac. Il est l’œuvre de Raymond Sudre, dont je vous ai déjà parlé pour  Au pied du haut socle ont pris place deux enfants qui jouent ensembles, un garçon et une fillette. D’après les informations que j’ai trouvées, le peintre n’avait qu’une fille.

Au pied du haut socle ont pris place deux enfants qui jouent ensembles, un garçon et une fillette. D’après les informations que j’ai trouvées, le peintre n’avait qu’une fille. Je ne sais pas ce que Raymond Sudre a voulu montrer ici avec ces deux enfants qui semblent vivre une histoire d’amour d’enfance… Le jeune couple Perrault, peut-être?

Je ne sais pas ce que Raymond Sudre a voulu montrer ici avec ces deux enfants qui semblent vivre une histoire d’amour d’enfance… Le jeune couple Perrault, peut-être? En 2008, pour le centenaire de sa mort, le comité de quartier Saint-Hilaire à Poitiers a fait apposer une plaque sur sa maison natale rue Carnot (juste devant les Trois-Piliers, qui sont aujourd’hui dans la cour d’un restaurant et dont il faudra que je vous parle un jour).

En 2008, pour le centenaire de sa mort, le comité de quartier Saint-Hilaire à Poitiers a fait apposer une plaque sur sa maison natale rue Carnot (juste devant les Trois-Piliers, qui sont aujourd’hui dans la cour d’un restaurant et dont il faudra que je vous parle un jour). J’ai beaucoup de personnes à remercier ces temps-ci. Aussi, quand j’ai vu cette photographie de la

J’ai beaucoup de personnes à remercier ces temps-ci. Aussi, quand j’ai vu cette photographie de la  Un peu de découpe, de tamponnage, de collage (avec de la colle à reliure), puis une petite séance sous presse, car elles ont décidé de rebiquer malgré tout… et voici 5 ATC (la dernière case n’était pas récupérable à cause du texte), 4 sont parties ou sur le point de partir, j’en ai gardé une pour moi…

Un peu de découpe, de tamponnage, de collage (avec de la colle à reliure), puis une petite séance sous presse, car elles ont décidé de rebiquer malgré tout… et voici 5 ATC (la dernière case n’était pas récupérable à cause du texte), 4 sont parties ou sur le point de partir, j’en ai gardé une pour moi… Je vous ai déjà montré plusieurs fois la façade de Notre-Dame-la-Grande (voir ci-dessous), mais nous n’en avons pas encore fait le tour… Cette fois, nous allons voir le personnage situé à droite de

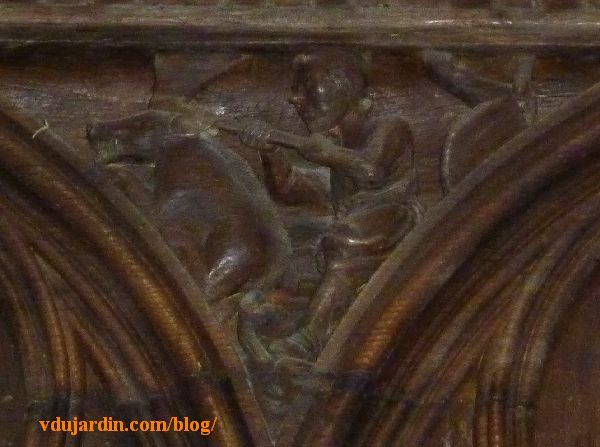

Je vous ai déjà montré plusieurs fois la façade de Notre-Dame-la-Grande (voir ci-dessous), mais nous n’en avons pas encore fait le tour… Cette fois, nous allons voir le personnage situé à droite de  Cette fois, la sculpture est mal conservée, et le restaurateur a fait le choix de mettre un bloc non sculpté à la place de la tête détruite. De qui s’agit-il ? Probablement de David, qui est le plus souvent représenté ainsi, assis sur un trône (ici, le siège bas ne semble pas avoir de dossier), richement vêtu (ici un vêtement qui semble en brocard ou richement brodé) et jouant de la harpe ou psaltérion. David est, dans l’Ancien testament, le fils de Jessé, roi de Juda et d’Israël. On le trouve dans les deux livres de Samuel et dans le premier livre des Rois. Il est connu pour avoir vaincu le géant Goliath à l’aide de sa fronde, mais surtout, il est l’auteur présumé des Psaumes, d’où sa représentation sous les traits d’un musicien, et plus particulièrement un joueur de psaltérion, sorte de harpe qui, à l’époque romane, accompagnait les champs des Psaumes.

Cette fois, la sculpture est mal conservée, et le restaurateur a fait le choix de mettre un bloc non sculpté à la place de la tête détruite. De qui s’agit-il ? Probablement de David, qui est le plus souvent représenté ainsi, assis sur un trône (ici, le siège bas ne semble pas avoir de dossier), richement vêtu (ici un vêtement qui semble en brocard ou richement brodé) et jouant de la harpe ou psaltérion. David est, dans l’Ancien testament, le fils de Jessé, roi de Juda et d’Israël. On le trouve dans les deux livres de Samuel et dans le premier livre des Rois. Il est connu pour avoir vaincu le géant Goliath à l’aide de sa fronde, mais surtout, il est l’auteur présumé des Psaumes, d’où sa représentation sous les traits d’un musicien, et plus particulièrement un joueur de psaltérion, sorte de harpe qui, à l’époque romane, accompagnait les champs des Psaumes.

Impossible de trouver s’il est aussi l’auteur des angelots ou putti, mais je ne pense pas… Je n’ai cependant pas trouvé la réponse dans

Impossible de trouver s’il est aussi l’auteur des angelots ou putti, mais je ne pense pas… Je n’ai cependant pas trouvé la réponse dans  La belle exposition du musée montre entre autres les différents plans qui ont été établis lors de cette longue construction (1867-1875) et un ensemble très intéressant autour des œuvres de Pierre Puvis de Chavannes pour l’escalier.

La belle exposition du musée montre entre autres les différents plans qui ont été établis lors de cette longue construction (1867-1875) et un ensemble très intéressant autour des œuvres de Pierre Puvis de Chavannes pour l’escalier. Si vous voulez revoir l’ancien

Si vous voulez revoir l’ancien  De même que pour revoir la façade complète de l’hôtel de ville

De même que pour revoir la façade complète de l’hôtel de ville  Encore une photographie, désolée, c’est un peu déformé, j’ai pris les vues depuis le bas…

Encore une photographie, désolée, c’est un peu déformé, j’ai pris les vues depuis le bas… … Une autre…

… Une autre… … et la dernière.

… et la dernière. Je termine par une vue prise hier de la place d’armes, devant l’hôtel de ville, la mise en place du dallage avance… Des sépultures médiévales ont été trouvées et sont en cours de fouille dans des conditions un peu limité : le chantier n’a pas une vraie opération d’archéologie préventive, c’est-à-dire avant les travaux, mais un suivi du chantier au jour le jour, ce qui n’est pas tout à fait pareil… et la fouille de sépultures médiévales n’a vraiment un sens que si l’on fouille tout le cimetière, pour répondre aux questions sur le recrutement – l’origine des défunts – du cimetière, l’étude des pathologies, etc. Vous pouvez revoir l’historique de ces travaux au fil des articles :

Je termine par une vue prise hier de la place d’armes, devant l’hôtel de ville, la mise en place du dallage avance… Des sépultures médiévales ont été trouvées et sont en cours de fouille dans des conditions un peu limité : le chantier n’a pas une vraie opération d’archéologie préventive, c’est-à-dire avant les travaux, mais un suivi du chantier au jour le jour, ce qui n’est pas tout à fait pareil… et la fouille de sépultures médiévales n’a vraiment un sens que si l’on fouille tout le cimetière, pour répondre aux questions sur le recrutement – l’origine des défunts – du cimetière, l’étude des pathologies, etc. Vous pouvez revoir l’historique de ces travaux au fil des articles :  Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à la

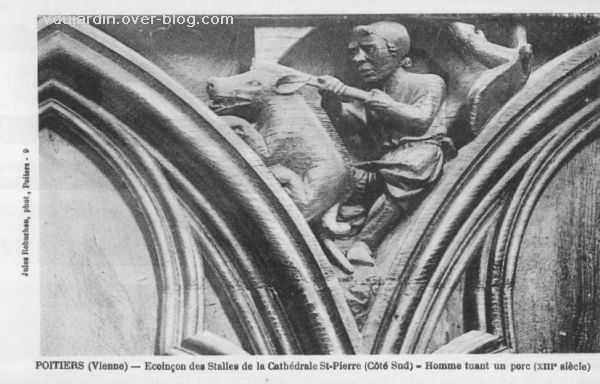

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à la  Je suis désolée pour la photo, mais les stalles sud sont toujours à contrejour et trop cirées pour des photographies au flash… et je ne peux quand même pas, à titre privé, installé un éclairage indirect… Du coup, je vous mets quand même une carte postale ancienne, où l’écoinçon est peut-être plus clair… Ce charcutier se trouve sur le huitième écoinçon si l’on compte depuis la gauche en se mettant face aux stalles sud (celles à droite quand on rentre dans la cathédrale… à gauche quand on rentre par l’entrée prévue pour la visite des stalles, dos au chœur). Vous avez donc le cochon tout recroquevillé sur la gauche, en train d’être abattu à la hache par un homme. Dans le coin en haut à droite de l’écoinçon se trouve déjà une autre tête de porc. Est-il utile de rappeler l’importance des cochonnailles dans l’alimentation, bien salé, le porc se conserve longtemps en boudins, saucisses et autres terrines. Ici, il s’agit sans doute plutôt à un renvoi à une confrérie, une association de charcutiers, si l’on veut…

Je suis désolée pour la photo, mais les stalles sud sont toujours à contrejour et trop cirées pour des photographies au flash… et je ne peux quand même pas, à titre privé, installé un éclairage indirect… Du coup, je vous mets quand même une carte postale ancienne, où l’écoinçon est peut-être plus clair… Ce charcutier se trouve sur le huitième écoinçon si l’on compte depuis la gauche en se mettant face aux stalles sud (celles à droite quand on rentre dans la cathédrale… à gauche quand on rentre par l’entrée prévue pour la visite des stalles, dos au chœur). Vous avez donc le cochon tout recroquevillé sur la gauche, en train d’être abattu à la hache par un homme. Dans le coin en haut à droite de l’écoinçon se trouve déjà une autre tête de porc. Est-il utile de rappeler l’importance des cochonnailles dans l’alimentation, bien salé, le porc se conserve longtemps en boudins, saucisses et autres terrines. Ici, il s’agit sans doute plutôt à un renvoi à une confrérie, une association de charcutiers, si l’on veut… Vous vous souvenez de l’ancienne

Vous vous souvenez de l’ancienne  L’ensemble est composé de trois panneaux peints dans un style art déco à tendance communiste (euh, peut-être pas dans les tendances d’une chambre de commerce, mais éloge du progrès…) et coloniale au mauvais sens du terme (enfin, ça, c’est mon avis personnel). Plaçons nous face à l’entrée… Sur le panneau gauche, l’apologie des transports (importants pour le commerce), un train et un autocar attendant derrière le passage à niveau, des pylônes pour la fée électricité, et deux personnages qui regardent le tout derrière la haie.

L’ensemble est composé de trois panneaux peints dans un style art déco à tendance communiste (euh, peut-être pas dans les tendances d’une chambre de commerce, mais éloge du progrès…) et coloniale au mauvais sens du terme (enfin, ça, c’est mon avis personnel). Plaçons nous face à l’entrée… Sur le panneau gauche, l’apologie des transports (importants pour le commerce), un train et un autocar attendant derrière le passage à niveau, des pylônes pour la fée électricité, et deux personnages qui regardent le tout derrière la haie. Le panneau central, c’est là que ça coince un peu pour moi… Sur la gauche, une usine avec ses sheeds (toits à pente douce d’un côté et plus forte de l’autre, qui permet un meilleur éclairage des ateliers) et une grosse grue. Au centre, une femme (allégorie, à cause de son vêtement à l’Antique, de son sein dénudé, de sa position bras à l’horizontale) semble protéger de ses mains un ouvrier blanc qui donne la main à un bûcheron noir, placé près de grumes et d’une forêt tropicale luxuriante.

Le panneau central, c’est là que ça coince un peu pour moi… Sur la gauche, une usine avec ses sheeds (toits à pente douce d’un côté et plus forte de l’autre, qui permet un meilleur éclairage des ateliers) et une grosse grue. Au centre, une femme (allégorie, à cause de son vêtement à l’Antique, de son sein dénudé, de sa position bras à l’horizontale) semble protéger de ses mains un ouvrier blanc qui donne la main à un bûcheron noir, placé près de grumes et d’une forêt tropicale luxuriante. Sur le panneau droit, le transport maritime. Un gros cargo et son annexe cohabitent avec de petits bateaux à voile.

Sur le panneau droit, le transport maritime. Un gros cargo et son annexe cohabitent avec de petits bateaux à voile. En faisant les liens pour ma

En faisant les liens pour ma  Faisons le tour… Voici la femme et le lion presque de dos.

Faisons le tour… Voici la femme et le lion presque de dos. Maintenant, le dos de la femme…

Maintenant, le dos de la femme… Le titre de l’œuvre, et surtout les pieds de madame, la queue et les pattes du lion…

Le titre de l’œuvre, et surtout les pieds de madame, la queue et les pattes du lion… Remontons un peu le regard… Curieux, la dame tient une sorte de forces dans la main droite et semble couper les ongles du lion… Edit de 16h :

Remontons un peu le regard… Curieux, la dame tient une sorte de forces dans la main droite et semble couper les ongles du lion… Edit de 16h :  Sur le socle sont portées la signature (Hte Maindron) et la date (1883). Le plâtre de cette œuvre avait été présenté au salon des artistes de 1869. Pour Poitiers, il s’agit d’une réalisation en marbre (presque 2 m de haut) déposée ici par l’État en 1890 (il figure dans le catalogue du

Sur le socle sont portées la signature (Hte Maindron) et la date (1883). Le plâtre de cette œuvre avait été présenté au salon des artistes de 1869. Pour Poitiers, il s’agit d’une réalisation en marbre (presque 2 m de haut) déposée ici par l’État en 1890 (il figure dans le catalogue du  PS: depuis cet article, il a été nettoyé! Voici la nouvelle photographie.

PS: depuis cet article, il a été nettoyé! Voici la nouvelle photographie.