Par temps sec, c’est sûr… Un petit « pipi d’oiseau hier matin », le gros orage d’il y a quinze jours est loin, quelques éleveurs de Poitou-Charentes commencent à abattre des vaches pour pouvoir nourrir le reste de leur troupeau… Bon, de l’eau, des fontaines, Poitiers en est pauvre, pas de grande fontaine monumentales comme à Toulouse (à redécouvrir pour la fontaine Belle-Paule, les Gloires de Toulouse ou encore la fontaine Boulbonne). Seule la fontaine aux Amours de Durenne dans le parc de Blossac à Poitiers pourrait avantageusement concurrencer les fontaines Wallace… Bon, sauf mention contraire, mes photographies datent du vendredi 13 mai 2011, le matin ou le soir… Je commence par la fontaine-lavage de voiture, fontaine abreuvoir, fontaine jeux d’enfants… devant le palais de justice (l’ancien palais des ducs d’Aquitaine). Bien sûr, le stationnement n’est pas autorisé ici, mais il y a toujours des voitures, le soir (comme ici) ,sans doute des riverains, dans la journée, des voitures de gendarmerie qui viennent au tribunal… (n° 1 sur le plan en fin d’article). Cette première photographie date d’une quinzaine de jours, je voulais faire quelque chose sur la laverie automatique gratuite en temps de pénurie d’eau, j’ai pris presque la même vendredi soir, mais il y a plus de passants à cacher… Pour les plaques d’immatriculation, je les laisse, ça fera les pieds à tous ces conducteurs inciviques (comme quoi la campagne de publicité sur panneaux et cartes à publicité ne sert à rien)…

Par temps sec, c’est sûr… Un petit « pipi d’oiseau hier matin », le gros orage d’il y a quinze jours est loin, quelques éleveurs de Poitou-Charentes commencent à abattre des vaches pour pouvoir nourrir le reste de leur troupeau… Bon, de l’eau, des fontaines, Poitiers en est pauvre, pas de grande fontaine monumentales comme à Toulouse (à redécouvrir pour la fontaine Belle-Paule, les Gloires de Toulouse ou encore la fontaine Boulbonne). Seule la fontaine aux Amours de Durenne dans le parc de Blossac à Poitiers pourrait avantageusement concurrencer les fontaines Wallace… Bon, sauf mention contraire, mes photographies datent du vendredi 13 mai 2011, le matin ou le soir… Je commence par la fontaine-lavage de voiture, fontaine abreuvoir, fontaine jeux d’enfants… devant le palais de justice (l’ancien palais des ducs d’Aquitaine). Bien sûr, le stationnement n’est pas autorisé ici, mais il y a toujours des voitures, le soir (comme ici) ,sans doute des riverains, dans la journée, des voitures de gendarmerie qui viennent au tribunal… (n° 1 sur le plan en fin d’article). Cette première photographie date d’une quinzaine de jours, je voulais faire quelque chose sur la laverie automatique gratuite en temps de pénurie d’eau, j’ai pris presque la même vendredi soir, mais il y a plus de passants à cacher… Pour les plaques d’immatriculation, je les laisse, ça fera les pieds à tous ces conducteurs inciviques (comme quoi la campagne de publicité sur panneaux et cartes à publicité ne sert à rien)…

Tôt vendredi matin, il ne restait qu’un seul véhicule… Cette fontaine pose quand même un problème de santé pour tous les enfants qui vont y jouer notamment le samedi après-midi et le dimanche, l’eau est en circuit fermé, alimentée en permanence par les déjections canines et les hydrocarbures des voitures…

Tôt vendredi matin, il ne restait qu’un seul véhicule… Cette fontaine pose quand même un problème de santé pour tous les enfants qui vont y jouer notamment le samedi après-midi et le dimanche, l’eau est en circuit fermé, alimentée en permanence par les déjections canines et les hydrocarbures des voitures…

Nous avons aussi beaucoup de fontaines à sec, au moins jusque ces dernières semaines… Un genre de grand abreuvoir (n° 2 du plan) près du le marché Notre-Dame, depuis presque 20 ans que j’habite à Poitiers, je ne pense pas y avoir vu d’eau…

Nous avons aussi beaucoup de fontaines à sec, au moins jusque ces dernières semaines… Un genre de grand abreuvoir (n° 2 du plan) près du le marché Notre-Dame, depuis presque 20 ans que j’habite à Poitiers, je ne pense pas y avoir vu d’eau…

D’autres viennent d’être remises en état… Je vous ai montré celle-ci, place Charles VII, lors du défi sur les bancs publics (n° 4 de ce précédent défi), la voici de plus près (n° 3 du plan de cet article)…

D’autres viennent d’être remises en état… Je vous ai montré celle-ci, place Charles VII, lors du défi sur les bancs publics (n° 4 de ce précédent défi), la voici de plus près (n° 3 du plan de cet article)…

Une autre fontaine (n° 4 ici), près de l’église Saint-Porchaire, a une forme de gargouille et ne fonctionnait plus depuis longtemps… remise en eau en mars, j’ai bien cru vendredi matin qu’elle était à nouveau en panne, avec des algues qui se développent dans le bassin…

Une autre fontaine (n° 4 ici), près de l’église Saint-Porchaire, a une forme de gargouille et ne fonctionnait plus depuis longtemps… remise en eau en mars, j’ai bien cru vendredi matin qu’elle était à nouveau en panne, avec des algues qui se développent dans le bassin…

Mais ouf, le soir, elle marchait ou plutôt crachait son eau. Ce sont juste les horaires annoncés (elle est censée cracher de 7h à 22h, mes photos ont été prises à 8h25, pas d’eau qui coule) qui sont faux…

Mais ouf, le soir, elle marchait ou plutôt crachait son eau. Ce sont juste les horaires annoncés (elle est censée cracher de 7h à 22h, mes photos ont été prises à 8h25, pas d’eau qui coule) qui sont faux…

J’en arrive à la dernière née (n° 5), pas encore en marche… dans l’angle le plus moche de la place d’Armes, avec les deux seules façades non rénovées ou en cours de rénovation (mais qui ont connu de meilleurs jours, surtout pour les bâtiments qui les ont précédés, à revoir ici pour le grand magasin et là pour l’ancien théâtre). Quant à la fontaine, pour l’instant, je la trouve moche, certains m’ont dit « attends, il va y avoir des jets d’eau », certes, mais pas en hiver, et si elle reste comme ça, elle sera aussi dangereuse pour les personnes au champ visuel restreint (et l’on sait le nombre de personnes âges en ville), basse et blanche sur blanc, cela va être comme pour les bancs devant l’office de tourisme, gare aux chutes… Coccinelle vous l’a montrée en cours d’installation il y a quelques jours… Pourtant, il y a un an et demi, en octobre 2009, lors d’une réunion publique à l’hôtel Aubaret (la veille du déchaînement des casseurs en ville), le cabinet Lion, chargé de cœur d’agglo, nous annonçait une belle fontaine devant le printemps, insistant, l’eau, c’est important dans une ville… Qu’en est-il aujourd’hui??? Un machin rond, bas, ridicule dans un coin de la place.

J’en arrive à la dernière née (n° 5), pas encore en marche… dans l’angle le plus moche de la place d’Armes, avec les deux seules façades non rénovées ou en cours de rénovation (mais qui ont connu de meilleurs jours, surtout pour les bâtiments qui les ont précédés, à revoir ici pour le grand magasin et là pour l’ancien théâtre). Quant à la fontaine, pour l’instant, je la trouve moche, certains m’ont dit « attends, il va y avoir des jets d’eau », certes, mais pas en hiver, et si elle reste comme ça, elle sera aussi dangereuse pour les personnes au champ visuel restreint (et l’on sait le nombre de personnes âges en ville), basse et blanche sur blanc, cela va être comme pour les bancs devant l’office de tourisme, gare aux chutes… Coccinelle vous l’a montrée en cours d’installation il y a quelques jours… Pourtant, il y a un an et demi, en octobre 2009, lors d’une réunion publique à l’hôtel Aubaret (la veille du déchaînement des casseurs en ville), le cabinet Lion, chargé de cœur d’agglo, nous annonçait une belle fontaine devant le printemps, insistant, l’eau, c’est important dans une ville… Qu’en est-il aujourd’hui??? Un machin rond, bas, ridicule dans un coin de la place.

Même le jet d’eau de Blossac (n° 6) est moins ridicule en dépit de sa grande banalité…

Même le jet d’eau de Blossac (n° 6) est moins ridicule en dépit de sa grande banalité…

Nous avons aussi quelques bornes-fontaines avec de l’eau potable, en voici trois exemples pris au le jardin des plantes (n° 8), sur le mur nord de Notre-Dame-la-Grande (n° 7) et dans le parc de Blossac (n° 9).

Nous avons aussi quelques bornes-fontaines avec de l’eau potable, en voici trois exemples pris au le jardin des plantes (n° 8), sur le mur nord de Notre-Dame-la-Grande (n° 7) et dans le parc de Blossac (n° 9).

Je vous remets deux photographies que je vous ai montrées il y a déjà un certain temps… clic sur les liens pour les redécouvrir avec leur histoire… D’abord la fontaine du légat (n° 10)…

Je vous remets deux photographies que je vous ai montrées il y a déjà un certain temps… clic sur les liens pour les redécouvrir avec leur histoire… D’abord la fontaine du légat (n° 10)…

… et puis la fontaine aux Amours de Durenne (n° 11), dont je vous parlais au début de cet article…

… et puis la fontaine aux Amours de Durenne (n° 11), dont je vous parlais au début de cet article…

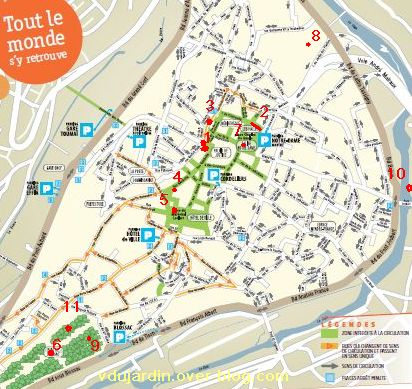

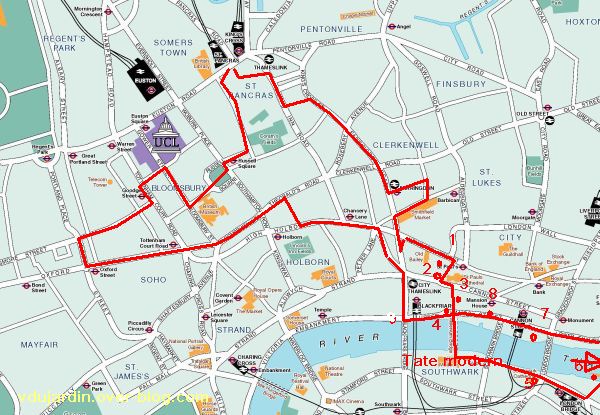

Et voici la position de ces fontaines…

Et voici la position de ces fontaines…

Je vous ai emmenés plusieurs fois au

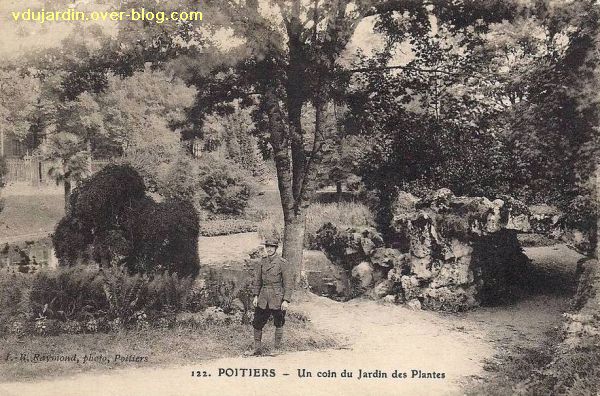

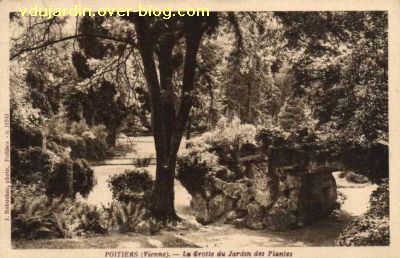

Je vous ai emmenés plusieurs fois au  Ce petit passage sous la fausse rocaille existe toujours, même si les arbres sont plus clairsemés…

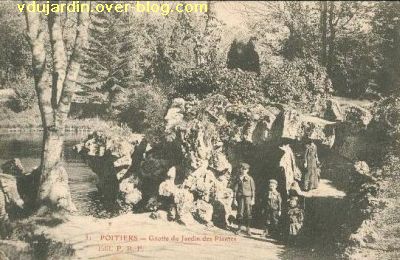

Ce petit passage sous la fausse rocaille existe toujours, même si les arbres sont plus clairsemés… Elle a toujours autant de succès, même si je n’ai pas vu de famille poser comme ça…

Elle a toujours autant de succès, même si je n’ai pas vu de famille poser comme ça… Le plan d’eau aussi est toujours là…

Le plan d’eau aussi est toujours là… …mais plus ces bâtiments derrière les serres.

…mais plus ces bâtiments derrière les serres. Les parterres de fleurs mis en scène, ici sur une carte des années 19501960, restent une caractéristique de ce jardin…

Les parterres de fleurs mis en scène, ici sur une carte des années 19501960, restent une caractéristique de ce jardin… …une autre vue de la même série…

…une autre vue de la même série… En dehors de la

En dehors de la  Puis au retour à Londres, j’ai vu l’exposition Joan Miró, elle a été inaugurée pendant mes 3 jours à Oxford. Comme vous pouvez le voir, la façade côté Tamise de la tate Modern a aussi changé : en haut à gauche, le 12 avril 2011, « Enjoy great art for free » est devenu le 17 avril « See Miró for free as a Tate member, join us »… L’exposition y sera présentée jusqu’au 11 septembre 2011. Elle présente pas mal d’œuvres de jeunesse et de nombreuses clefs pour comprendre les symboles et simplifications des formes… grâce à des cartels (les étiquettes près des tableaux) un peu longs mais forts instructifs. Une série illustre la position de l’artiste dans la guerre civile espagnole, contre le Franquisme et au cours de la Seconde Guerre mondiale , sans oublier les dernières oeuvres en partie brûlées volontairement par l’artiste (avec une belle présentation, qui permet de voir aussi le revers signé de certaines de ces toiles).

Puis au retour à Londres, j’ai vu l’exposition Joan Miró, elle a été inaugurée pendant mes 3 jours à Oxford. Comme vous pouvez le voir, la façade côté Tamise de la tate Modern a aussi changé : en haut à gauche, le 12 avril 2011, « Enjoy great art for free » est devenu le 17 avril « See Miró for free as a Tate member, join us »… L’exposition y sera présentée jusqu’au 11 septembre 2011. Elle présente pas mal d’œuvres de jeunesse et de nombreuses clefs pour comprendre les symboles et simplifications des formes… grâce à des cartels (les étiquettes près des tableaux) un peu longs mais forts instructifs. Une série illustre la position de l’artiste dans la guerre civile espagnole, contre le Franquisme et au cours de la Seconde Guerre mondiale , sans oublier les dernières oeuvres en partie brûlées volontairement par l’artiste (avec une belle présentation, qui permet de voir aussi le revers signé de certaines de ces toiles). Si de nombreux sarcophages paléo-chrétiens sont conservés dans le

Si de nombreux sarcophages paléo-chrétiens sont conservés dans le  Passons sur le contenu, revenons au contenant… La face antérieure (celle que l’on voit) du sarcophage est représentée ce que l’on appelle la Traditio legis ou remise de la Loi nouvelle.

Passons sur le contenu, revenons au contenant… La face antérieure (celle que l’on voit) du sarcophage est représentée ce que l’on appelle la Traditio legis ou remise de la Loi nouvelle. Au centre, le Christ remet à saint Pierre (à sa droite, à gauche pour nous, avec des clefs) et à saint Paul (à sa droite, tenant les rouleaux du Livre sacré) ainsi qu’aux autres disciples les textes sacrés. Tous sont représentés debout, vêtus de toges et sous des arcades d’architecture.

Au centre, le Christ remet à saint Pierre (à sa droite, à gauche pour nous, avec des clefs) et à saint Paul (à sa droite, tenant les rouleaux du Livre sacré) ainsi qu’aux autres disciples les textes sacrés. Tous sont représentés debout, vêtus de toges et sous des arcades d’architecture. Sur le petit côté à gauche, deux disciples, probablement Pierre et Paul, discutent debout de part et d’autre du tombeau du Christ, représenté par son petit côté.

Sur le petit côté à gauche, deux disciples, probablement Pierre et Paul, discutent debout de part et d’autre du tombeau du Christ, représenté par son petit côté. Sur le petit côté à droite est figuré un homme de profil (le défunt?) dans un médaillon porté par deux personnages qui posent un pied sur un petit support, le tout au milieu d’un décor de tentures ou de rideaux.

Sur le petit côté à droite est figuré un homme de profil (le défunt?) dans un médaillon porté par deux personnages qui posent un pied sur un petit support, le tout au milieu d’un décor de tentures ou de rideaux. Le couvercle est partagé en trois registres par des pilastres. Chacun porte cinq personnages.

Le couvercle est partagé en trois registres par des pilastres. Chacun porte cinq personnages. Au centre, le Christ explique son message aux apôtres.

Au centre, le Christ explique son message aux apôtres. À droite et ici à gauche, des groupes de quatre disciples discutent…

À droite et ici à gauche, des groupes de quatre disciples discutent… Voici le second groupe, chacun porte un objet et au sol semblent se trouver des vases…

Voici le second groupe, chacun porte un objet et au sol semblent se trouver des vases… …le cinquième personnage, à chaque extrémité (ici à droite), est un génie funéraire ailé (héritier des génies de l’Antiquité plutôt qu’ange gardien chrétien) portant une torche renversée vers le bas : il symbolise la mort. Alors que tous les autres personnages sont vêtus, les deux génies sont nus.

…le cinquième personnage, à chaque extrémité (ici à droite), est un génie funéraire ailé (héritier des génies de l’Antiquité plutôt qu’ange gardien chrétien) portant une torche renversée vers le bas : il symbolise la mort. Alors que tous les autres personnages sont vêtus, les deux génies sont nus. Je vous ai déjà montré plusieurs enseignes des 16e et 17e siècles à Poitiers :

Je vous ai déjà montré plusieurs enseignes des 16e et 17e siècles à Poitiers : L’enseigne, protégée au titre des monuments historiques depuis 1956, représente un phénix, animal mythique dont je vous ai parlé à propos de celui représenté au 13e siècle sur un écoinçon de la cathédrale (à

L’enseigne, protégée au titre des monuments historiques depuis 1956, représente un phénix, animal mythique dont je vous ai parlé à propos de celui représenté au 13e siècle sur un écoinçon de la cathédrale (à  Je suis rentrée depuis une dizaine de jours, mais vous savez maintenant que je suis allée passer quelques jours de vacances à Londres (pour les loisirs, les

Je suis rentrée depuis une dizaine de jours, mais vous savez maintenant que je suis allée passer quelques jours de vacances à Londres (pour les loisirs, les  On entre directement dans le choeur, et on sort par la nef et l’entrée occidentale. Bizarre, bizarre, ça permet de fluidifier le flux des visiteurs, mais pas de comprendre le fonctionnement d’une abbaye.

On entre directement dans le choeur, et on sort par la nef et l’entrée occidentale. Bizarre, bizarre, ça permet de fluidifier le flux des visiteurs, mais pas de comprendre le fonctionnement d’une abbaye. N’hésitez pas à aller jusqu’au fond de l’abbaye, dans le petit cloître et le jardin qui était désert (alors que le reste de l’abbaye était envahi de touristes)… J’ai pris subrepticement une photographie, mais chut… je vous la montre quand même…

N’hésitez pas à aller jusqu’au fond de l’abbaye, dans le petit cloître et le jardin qui était désert (alors que le reste de l’abbaye était envahi de touristes)… J’ai pris subrepticement une photographie, mais chut… je vous la montre quand même… Ah, ne vous fiez pas aux pelouses bien vertes, elles étaient abondamment arrosées… Ici Saint-Jame’s Park, juste à la sortie de l’abbaye…

Ah, ne vous fiez pas aux pelouses bien vertes, elles étaient abondamment arrosées… Ici Saint-Jame’s Park, juste à la sortie de l’abbaye… …avec au fond, Buckingham Palace…

…avec au fond, Buckingham Palace… Sur le côté, la foule des touristes, les premiers gardes de la relève arrivaient…

Sur le côté, la foule des touristes, les premiers gardes de la relève arrivaient… Mais moi, je préférais les chaises longues, mieux que les

Mais moi, je préférais les chaises longues, mieux que les  Et derrière, la maison des gardes à cheval… attention, ça répétait déjà à tour de bras pour demain…

Et derrière, la maison des gardes à cheval… attention, ça répétait déjà à tour de bras pour demain… Quant aux parterres de fleurs dans tout Londres, ils avaient été calculés, pour être à leur apogée le jour J (demain), mais commençaient déjà à faner il y a quinze jours (la photographie date du dimanche 17 avril, pas loin de la cathédrale Saint-Paul)…

Quant aux parterres de fleurs dans tout Londres, ils avaient été calculés, pour être à leur apogée le jour J (demain), mais commençaient déjà à faner il y a quinze jours (la photographie date du dimanche 17 avril, pas loin de la cathédrale Saint-Paul)… Ah, si, quand même, j’ai craqué pour ce livre de tricot très kitch, qui a à la fin un livret cartonné qui permet de faire un décor pour jouer avec les poupées royales…

Ah, si, quand même, j’ai craqué pour ce livre de tricot très kitch, qui a à la fin un livret cartonné qui permet de faire un décor pour jouer avec les poupées royales… Dans le jardin du musée, dont je vous ai

Dans le jardin du musée, dont je vous ai  Il a été érigé » A LA MEMOIRE DE F. RUDE « , ainsi qu’il est écrit sur le socle. François Rude, sculpteur né à Dijon le 4 janvier 1784 et mort à Paris le 3 novembre 1855, a reçu le grand prix de Rome de sculpture en 1812. Installé en Belgique en 1815, il y réalise notamment un ensemble de neuf bas-reliefs pour le palais de Tervuren. De retour à Paris, il est surtout connu pour le Départ des volontaires de 1792, surnommé La Marseillaise, haut-relief pour l’arc de triomphe de l’Étoile à Paris. Il est aussi l’auteur du monument au Maréchal Ney (1853), avenue de l’Observatoire à Paris (je dois avoir des photos quelque part sur mon ordi…). La ville de Dijon lui consacre un

Il a été érigé » A LA MEMOIRE DE F. RUDE « , ainsi qu’il est écrit sur le socle. François Rude, sculpteur né à Dijon le 4 janvier 1784 et mort à Paris le 3 novembre 1855, a reçu le grand prix de Rome de sculpture en 1812. Installé en Belgique en 1815, il y réalise notamment un ensemble de neuf bas-reliefs pour le palais de Tervuren. De retour à Paris, il est surtout connu pour le Départ des volontaires de 1792, surnommé La Marseillaise, haut-relief pour l’arc de triomphe de l’Étoile à Paris. Il est aussi l’auteur du monument au Maréchal Ney (1853), avenue de l’Observatoire à Paris (je dois avoir des photos quelque part sur mon ordi…). La ville de Dijon lui consacre un  Revenons à Tours… Le monument à François Rude est signé de Just Becquet (Besançon 1829 – Paris 1907), un élève de François Rude. J’ai eu beaucoup de mal à le pister. Aucune information sur ce monument sur le

Revenons à Tours… Le monument à François Rude est signé de Just Becquet (Besançon 1829 – Paris 1907), un élève de François Rude. J’ai eu beaucoup de mal à le pister. Aucune information sur ce monument sur le  Arrivons à notre groupe sculpté. Il représente un faune sous les traits d’un jeune homme debout, bras gauche levé, dans une position proche de celle d’un discobole, avec une panthère à ses pieds.

Arrivons à notre groupe sculpté. Il représente un faune sous les traits d’un jeune homme debout, bras gauche levé, dans une position proche de celle d’un discobole, avec une panthère à ses pieds. Tournons un peu, le jeune homme tient dans sa main droite une flûte de pan, normal me direz-vous pour un faune.

Tournons un peu, le jeune homme tient dans sa main droite une flûte de pan, normal me direz-vous pour un faune. La voici de plus près …

La voici de plus près … …la tête de la panthère qui lève la patte avant droite…

…la tête de la panthère qui lève la patte avant droite… … encore un détail, la vigne et le raisin entre les pieds du jeune homme et la panthère, devant un tambourin posé au sol.

… encore un détail, la vigne et le raisin entre les pieds du jeune homme et la panthère, devant un tambourin posé au sol. Comme pour la

Comme pour la  Voici donc de plus près la signature du sculpteur

Voici donc de plus près la signature du sculpteur  La Victoire domine le monument.

La Victoire domine le monument. Un détail de face aussi du soldat…

Un détail de face aussi du soldat… Avec les visages côté à côte, on voit mieux le traitement de la Victoire, visage figé de l’allégorie, et le visage beaucoup plus expressif du soldat.

Avec les visages côté à côte, on voit mieux le traitement de la Victoire, visage figé de l’allégorie, et le visage beaucoup plus expressif du soldat. Aux pieds du soldat (remarquez ses chaussures et les bandes molletières), un autre casque (le soldat a le sien sur la tête), témoin discret de la tuerie de la guerre.

Aux pieds du soldat (remarquez ses chaussures et les bandes molletières), un autre casque (le soldat a le sien sur la tête), témoin discret de la tuerie de la guerre. Et pour finir, voici une image de dos, depuis le sentier qui descend vers la gare, avec les feuilles d’arbre qui sortent juste (la photographie date de début avril).

Et pour finir, voici une image de dos, depuis le sentier qui descend vers la gare, avec les feuilles d’arbre qui sortent juste (la photographie date de début avril). Deux ponts en pierre permettent aujourd’hui de franchir la Vienne à Confolens et de réunir les deux villes qu’elles séparaient… Car la Vienne coupe la ville en deux, chaque rive, au Moyen-Âge, dépendait d’un diocèse différent… La rive gauche, avec Saint-Barthélemy, au diocèse de Poitiers et la rive droite, avec Saint-Maxime, au diocèse de Limoges. Le plus ancien pont est le Pont-Vieux, qui était fortifié et soumis à un droit de passage, bien sûr, pour les hommes comme pour les animaux et les marchandises, vous trouverez

Deux ponts en pierre permettent aujourd’hui de franchir la Vienne à Confolens et de réunir les deux villes qu’elles séparaient… Car la Vienne coupe la ville en deux, chaque rive, au Moyen-Âge, dépendait d’un diocèse différent… La rive gauche, avec Saint-Barthélemy, au diocèse de Poitiers et la rive droite, avec Saint-Maxime, au diocèse de Limoges. Le plus ancien pont est le Pont-Vieux, qui était fortifié et soumis à un droit de passage, bien sûr, pour les hommes comme pour les animaux et les marchandises, vous trouverez  Voici maintenant sa face aval, désolée pour le contre-jour, j’ai pris toutes les photographies le même jour en deux heures, donc je n’ai pas pu attendre que le soleil tourne…

Voici maintenant sa face aval, désolée pour le contre-jour, j’ai pris toutes les photographies le même jour en deux heures, donc je n’ai pas pu attendre que le soleil tourne… Le second pont, baptisé pont Babaud-Laribière (du nom d’un député originaire de Confolens, Léonide Babaud-Larribière (1819-1873), dont vous pouvez découvrir la biographie sur le

Le second pont, baptisé pont Babaud-Laribière (du nom d’un député originaire de Confolens, Léonide Babaud-Larribière (1819-1873), dont vous pouvez découvrir la biographie sur le  Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,  Le thème de la semaine proposé par

Le thème de la semaine proposé par  Bon, Ceci étant, et le défi? Comme j’ai pu voir le thème depuis un cyber-café, c’est à Londres que je vous emmène cette semaine. Bon, une ville plate, paradis des vélos (pas autant qu’Oxford, mais quand même…)., où se cachent les escaliers? Dimanche 17 avril 2011, 8h, départ à pied de mon hôtel à côté de King Cross, direction la Tate Modern (j’ai le temps, elle n’ouvre qu’à 10h, même s’il y a une petite trotte pour y aller), pour voir l’exposition

Bon, Ceci étant, et le défi? Comme j’ai pu voir le thème depuis un cyber-café, c’est à Londres que je vous emmène cette semaine. Bon, une ville plate, paradis des vélos (pas autant qu’Oxford, mais quand même…)., où se cachent les escaliers? Dimanche 17 avril 2011, 8h, départ à pied de mon hôtel à côté de King Cross, direction la Tate Modern (j’ai le temps, elle n’ouvre qu’à 10h, même s’il y a une petite trotte pour y aller), pour voir l’exposition  Les escaliers de l’entrée principale (à l’ouest) de la cathédrale Saint-Paul, avec ses escaliers d’accès…

Les escaliers de l’entrée principale (à l’ouest) de la cathédrale Saint-Paul, avec ses escaliers d’accès… J’avance un peu vers le sud et me retourne, voici un jeu d’escaliers et de rampes devant la cathédrale.

J’avance un peu vers le sud et me retourne, voici un jeu d’escaliers et de rampes devant la cathédrale. Et voici l’escalier qui permet, depuis la cathédrale Saint-Paul, de descendre sur le quai plutôt que de franchir la passerelle du millénaire, conçue par Norman Foster… Droit en face, sur l’autre rive, l’objectif du matin, la Tate Modern… Pause exposition (voir les expositions

Et voici l’escalier qui permet, depuis la cathédrale Saint-Paul, de descendre sur le quai plutôt que de franchir la passerelle du millénaire, conçue par Norman Foster… Droit en face, sur l’autre rive, l’objectif du matin, la Tate Modern… Pause exposition (voir les expositions  Un escalier pour remonter vers le London Bridge… mais je passe mon tour, je souhaite aller jusqu’au Tower Bridge…

Un escalier pour remonter vers le London Bridge… mais je passe mon tour, je souhaite aller jusqu’au Tower Bridge… Mauvaise idée, le marathon est en train de passer dessus, mais d’un côté, il reste un petit passage pour les piétons (pas de vue de l’escalier, impossible à prendre dans cette foule).

Mauvaise idée, le marathon est en train de passer dessus, mais d’un côté, il reste un petit passage pour les piétons (pas de vue de l’escalier, impossible à prendre dans cette foule). Un petit escalier pour remonter les douves du château de Londres (une « ré-invention » sous la reine Victoria, sans grande réalité historique, près de Tower bridge)…

Un petit escalier pour remonter les douves du château de Londres (une « ré-invention » sous la reine Victoria, sans grande réalité historique, près de Tower bridge)… Pour le dernier… une passerelle sur laquelle je pensais pouvoir traverser le marathon dimanche, et ainsi retourner du côté de la ville où je voulais aller, peine perdue, réservé à la presse… et l’escalier est de l’autre côté, je n’ai pas pu le photographier! Bon, j’arrête là les photographies d’escaliers, je veux encore avoir de la batterie pour d’autres choses (j’ai emporté mon chargeur… mais complètement oublié l’adaptateur de prise de courant!).

Pour le dernier… une passerelle sur laquelle je pensais pouvoir traverser le marathon dimanche, et ainsi retourner du côté de la ville où je voulais aller, peine perdue, réservé à la presse… et l’escalier est de l’autre côté, je n’ai pas pu le photographier! Bon, j’arrête là les photographies d’escaliers, je veux encore avoir de la batterie pour d’autres choses (j’ai emporté mon chargeur… mais complètement oublié l’adaptateur de prise de courant!). Ah, pour finir, un petit plan.

Ah, pour finir, un petit plan.