J’ai déjà édité cet article le 29 mars 2009 (juste après la date de l’Annonciation, le 25 mars), mais je n’avais mis qu’une mauvaise photographie faite avec mon ancien appareil photo. J’ai donc repris une vue générale et des photographies de détail, que je vous montre aujourd’hui avant de poursuivre avec le texte de mon précédent article.

Cette Annonciation à Marie par l’archange Gabriel de sa grossesse se trouve sur la façade de l’église Notre-Dame-la-Grande (voir la dernière image de cet article pour sa localisation). Sur la gauche de cette scène quand on regarde la façade se trouvent quatre prophètes et sur la droite, l’arbre de Jessé. Sous les pieds de Marie se trouve une sirène (un triton plutôt), pour lequel j’ai aussi mis une nouvelle photographie (ainsi que pour les deux éléphants affrontés).

L’ange est un peu plus petit que Marie (question de hiérarchie)… du coup, le sculpteur a eu la place de mettre des petites plantes sous ses pieds. Alors que Marie est représentée de face, l’archange est lui sculpté de trois quarts, vêtu d’une longue robe (sa manche gauche tire-bouchonne), les deux bras tendus vers Marie.

L’ange est un peu plus petit que Marie (question de hiérarchie)… du coup, le sculpteur a eu la place de mettre des petites plantes sous ses pieds. Alors que Marie est représentée de face, l’archange est lui sculpté de trois quarts, vêtu d’une longue robe (sa manche gauche tire-bouchonne), les deux bras tendus vers Marie.

Entre les têtes de l’ange et de Marie est gravée et peinte l’inscription « MARIA ».

Entre les têtes de l’ange et de Marie est gravée et peinte l’inscription « MARIA ».

Cette dernière est vêtue d’un riche vêtement et c’est une des figures de cette façade qui a conservé le plus de vestiges de polychromie.Vous remarquerez le plissé du bas de sa robe, on aperçoit aussi son long vêtement de dessous, non plissé, qui dépasse légèrement en bas et ses chaussures pointues en appui sur la petite moulure…

Cette dernière est vêtue d’un riche vêtement et c’est une des figures de cette façade qui a conservé le plus de vestiges de polychromie.Vous remarquerez le plissé du bas de sa robe, on aperçoit aussi son long vêtement de dessous, non plissé, qui dépasse légèrement en bas et ses chaussures pointues en appui sur la petite moulure…

Voici de plus près le détail de son vêtement. Sa robe de dessus a de larges manches suivant la mode romane (à voir aussi dans l’exposition, en ligne sur cette page, ou sur l’un des lieux où elle circule, plus d’information sur le site la Région Poitou-Charentes / service de l’inventaire général du patrimoine culturel), avec un col en V richement orné. De ce col dépasse celui de sa chemise de dessous (la chainse). La robe est maintenue par une ceinture composée d’une cordelette fermée par un nœud plat. Notez au passage ses deux longues tresses qui lui reviennent sur l’épaule droite. Pour avoir une idée de la reconstitution des couleurs, depuis 1995 et la restauration de la façade sont projetées chaque soir d’été et des vacances de noël sur la façade des images colorisées par Skerzo.

Voici de plus près le détail de son vêtement. Sa robe de dessus a de larges manches suivant la mode romane (à voir aussi dans l’exposition, en ligne sur cette page, ou sur l’un des lieux où elle circule, plus d’information sur le site la Région Poitou-Charentes / service de l’inventaire général du patrimoine culturel), avec un col en V richement orné. De ce col dépasse celui de sa chemise de dessous (la chainse). La robe est maintenue par une ceinture composée d’une cordelette fermée par un nœud plat. Notez au passage ses deux longues tresses qui lui reviennent sur l’épaule droite. Pour avoir une idée de la reconstitution des couleurs, depuis 1995 et la restauration de la façade sont projetées chaque soir d’été et des vacances de noël sur la façade des images colorisées par Skerzo.

Retrouvez le thème de l’Annonciation (Luc 1, 26-38) : à Chauvigny sur un chapiteau du choeur de l’église Saint-Pierre ; à Poitiers, sur la partie droite du portail Saint-Michel de la cathédrale et sur la façade de l’église Notre-Dame-la-Grande.

[suite de l’article du 29 mars 2009]

L’Annonciation… Et oui, noël est dans neuf mois, elle a eu de la chance, Marie, l’archange Gabriel lui aurait ainsi annoncé la naissance à venir de Jésus dès le jour de sa conception… Euh, non, je n’ai pas du bien comprendre, pas de préservatif (oups ! En plus, ils n’étaient que fiancés, Joseph et Marie, alors… ), mais pas de conception… au sens charnel ! Pas d’Immaculée Conception non plus en dehors des catholiques (pour les orthodoxes et les protestants, cette notion n’existe pas…). Quant au pêché du monde (le pêché originel, c’est à l’extrême gauche de la façade) qui aurait ainsi été lavé… parce qu’elle est vierge et enceinte, c’est une question de théologie, contactez donc un prêtre ou lisez un catéchisme pour vous faire expliquer la question. Si nous ne voulons pas que ceux-ci se mêlent de notre vie privée ou de science (oui, l’évolution des espèces est un fait scientifiquement prouvé, et non, Mgr André Fort, évêque d’Orléans, les préservatifs ne sont pas poreux au virus du SIDA), alors ne nous mêlons pas de théologie. Je vous propose quand même de (re)lire la bible (dans quelle traduction ? À vous de choisir), par exemple Luc, 1, 26-38 pour l’Annonciation.

Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au 10e siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape Urbain II. Il s’agissait alors d’une collégiale (avec un chapitre de chanoines). Il faudra que je vous montre le reste de la façade et l’intérieur…

Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au 10e siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape Urbain II. Il s’agissait alors d’une collégiale (avec un chapitre de chanoines). Il faudra que je vous montre le reste de la façade et l’intérieur…

Un peu de lecture :

– pas cher et pratique à emporter pour une visite sur place, paru à l’occasion de la fin des travaux de restauration de la façade, un Itinéraire du patrimoine, n° 85, dirigé par Yves-Jean Riou, La collégiale Notre-Dame-la-Grande, éditions Connaissance et promotion du patrimoine de Poitou-Charentes (CPPPC), 1995.

– beaucoup plus cher, très illustré, sous la direction de Claude Andrault-Schmitt et Marie-Thérèse Camus, Notre-Dame-la-Grande, l’œuvre romane, éditions Picard, CESCM, 2002.

Et retournez lire mes articles consacrés à cette église – collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, petit joyau de l’art roman :

A l’entrée du parc de Blossac, ce chaque côté de la grille, deux groupes sculptés en marbre d’Antoine Etex (Paris, 1808 – Chaville, 1888) se font face, La douleur maternelle et Le bonheur maternel et réalisés respectivement en 1859 (présenté au salon des artistes français sous le n° 3214) et en 1866 (n° 2757 du même salon mais en 1866) d’après les dossiers de la base Joconde, toutes deux sont des dépôts de l’État. Ils ont été nettoyés au printemps 2011, mais l’hiver dernier, un garde m’avait autorisée à contourner les parterres pour prendre d’autres vues, que je n’ai pas reprises depuis. Vous avez donc des vues après nettoyage, celle que l’on peut prendre depuis l’allée, et des vues avant nettoyage. Les deux groupes se trouvent derrière un petit bassin peu profond.

A l’entrée du parc de Blossac, ce chaque côté de la grille, deux groupes sculptés en marbre d’Antoine Etex (Paris, 1808 – Chaville, 1888) se font face, La douleur maternelle et Le bonheur maternel et réalisés respectivement en 1859 (présenté au salon des artistes français sous le n° 3214) et en 1866 (n° 2757 du même salon mais en 1866) d’après les dossiers de la base Joconde, toutes deux sont des dépôts de l’État. Ils ont été nettoyés au printemps 2011, mais l’hiver dernier, un garde m’avait autorisée à contourner les parterres pour prendre d’autres vues, que je n’ai pas reprises depuis. Vous avez donc des vues après nettoyage, celle que l’on peut prendre depuis l’allée, et des vues avant nettoyage. Les deux groupes se trouvent derrière un petit bassin peu profond.

Une mère assise, vêtue d’un vêtement en désordre, les seins et l’épaule gauche dénudés, soutient un grand enfant nu…

Une mère assise, vêtue d’un vêtement en désordre, les seins et l’épaule gauche dénudés, soutient un grand enfant nu… Voici un détail du visage fermé de la mère, son épaule et ses seins dénudés, la tête de l’enfant blottie contre l’autre épaule.

Voici un détail du visage fermé de la mère, son épaule et ses seins dénudés, la tête de l’enfant blottie contre l’autre épaule. Il semble au moins inanimé, peut-être déjà mort, s’il l’on en juge par son bras pendant par exemple.

Il semble au moins inanimé, peut-être déjà mort, s’il l’on en juge par son bras pendant par exemple. Les jambes et les pieds de l’enfant sont repliés, la main de sa mère le soutient au niveau des fesses.

Les jambes et les pieds de l’enfant sont repliés, la main de sa mère le soutient au niveau des fesses. De dos, on voit le drapé du vêtement de la mère.

De dos, on voit le drapé du vêtement de la mère.

L’inscription en dit un peu plus : « A la / mémoire de / Léonce Vieljeux / 1865-1944 / maire de La Rochelle / déporté et fusillé / par les Allemands / à l’âge de 79 ans ». Né le 12 avril 1865 à Vans en Ardèche, diplomé de Saint-Cyr, il est affecté à La Rochelle où il se marie à Hélène Delmas, entre dans l’entreprise familiale d’armement de bateaux, puis devient maire de 1930 à 1940. Membre du réseau Alliance, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944, interné à La Rochelle puis déporté via Poitiers et Fresnes, au camp de Natzweiler-Struthof (comme Henri Gayot, auteur du

L’inscription en dit un peu plus : « A la / mémoire de / Léonce Vieljeux / 1865-1944 / maire de La Rochelle / déporté et fusillé / par les Allemands / à l’âge de 79 ans ». Né le 12 avril 1865 à Vans en Ardèche, diplomé de Saint-Cyr, il est affecté à La Rochelle où il se marie à Hélène Delmas, entre dans l’entreprise familiale d’armement de bateaux, puis devient maire de 1930 à 1940. Membre du réseau Alliance, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944, interné à La Rochelle puis déporté via Poitiers et Fresnes, au camp de Natzweiler-Struthof (comme Henri Gayot, auteur du  Au-dessus du texte commémoratif se trouve un médaillon en bronze avec la signature du sculpteur,

Au-dessus du texte commémoratif se trouve un médaillon en bronze avec la signature du sculpteur,  Léonce Vieljeux est représenté en montrant son profil gauche.

Léonce Vieljeux est représenté en montrant son profil gauche. Il porte la moustache, a d’épais sourcils et est presque chauve…

Il porte la moustache, a d’épais sourcils et est presque chauve…

Le bronze est signé et daté, « F. Sicard 1907 ». Pour le sculpteur François Sicard, je vous renvoie à mon article sur les

Le bronze est signé et daté, « F. Sicard 1907 ». Pour le sculpteur François Sicard, je vous renvoie à mon article sur les  Sur ce dernier (ma photographie rapprochée était floue…), la signature de l’architecte, « CH. DUPUY ARCHITECTE », et d’autres indications illisibles.

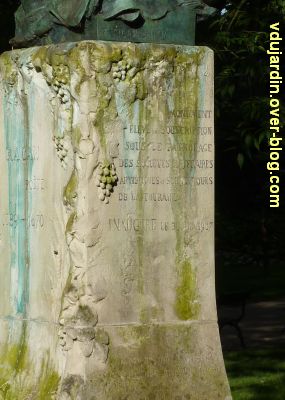

Sur ce dernier (ma photographie rapprochée était floue…), la signature de l’architecte, « CH. DUPUY ARCHITECTE », et d’autres indications illisibles. La face principale du socle porte l’identification du buste, « Racan / Poète / 1589-1680 », et le côté la dédicace « Monument / élevé par souscription / sous le patronage / des sociétés littéraires / artistiques et scinetifiques / de la Touraine / inauguré le 30 juin 1907 ». Il s’agit du poète Honorat de Bueil de Racan, dit Racan, dont vous pouvez découvrir les oeuvres dans

La face principale du socle porte l’identification du buste, « Racan / Poète / 1589-1680 », et le côté la dédicace « Monument / élevé par souscription / sous le patronage / des sociétés littéraires / artistiques et scinetifiques / de la Touraine / inauguré le 30 juin 1907 ». Il s’agit du poète Honorat de Bueil de Racan, dit Racan, dont vous pouvez découvrir les oeuvres dans  Le poète, pommeau le son épée au côté gauche, penché vers la droite, tient une plume de la main droite et une liasse de papiers dans sa main gauche.

Le poète, pommeau le son épée au côté gauche, penché vers la droite, tient une plume de la main droite et une liasse de papiers dans sa main gauche. De profil, on voit peut-être mieux sa plume.

De profil, on voit peut-être mieux sa plume.

L’ange est un peu plus petit que Marie (question de hiérarchie)… du coup, le sculpteur a eu la place de mettre des petites plantes sous ses pieds. Alors que Marie est représentée de face, l’archange est lui sculpté de trois quarts, vêtu d’une longue robe (sa manche gauche tire-bouchonne), les deux bras tendus vers Marie.

L’ange est un peu plus petit que Marie (question de hiérarchie)… du coup, le sculpteur a eu la place de mettre des petites plantes sous ses pieds. Alors que Marie est représentée de face, l’archange est lui sculpté de trois quarts, vêtu d’une longue robe (sa manche gauche tire-bouchonne), les deux bras tendus vers Marie. Entre les têtes de l’ange et de Marie est gravée et peinte l’inscription « MARIA ».

Entre les têtes de l’ange et de Marie est gravée et peinte l’inscription « MARIA ». Cette dernière est vêtue d’un riche vêtement et c’est une des figures de cette façade qui a conservé le plus de vestiges de polychromie.Vous remarquerez le plissé du bas de sa robe, on aperçoit aussi son long vêtement de dessous, non plissé, qui dépasse légèrement en bas et ses chaussures pointues en appui sur la petite moulure…

Cette dernière est vêtue d’un riche vêtement et c’est une des figures de cette façade qui a conservé le plus de vestiges de polychromie.Vous remarquerez le plissé du bas de sa robe, on aperçoit aussi son long vêtement de dessous, non plissé, qui dépasse légèrement en bas et ses chaussures pointues en appui sur la petite moulure… Voici de plus près le détail de son vêtement. Sa robe de dessus a de larges manches suivant la mode romane (à voir aussi dans l’exposition, en ligne sur cette page, ou sur l’un des lieux où elle circule, plus d’information sur le site la Région Poitou-Charentes / service de l’inventaire général du patrimoine culturel), avec un col en V richement orné. De ce col dépasse celui de sa chemise de dessous (la chainse). La robe est maintenue par une ceinture composée d’une cordelette fermée par un nœud plat. Notez au passage ses deux longues tresses qui lui reviennent sur l’épaule droite. Pour avoir une idée de la reconstitution des couleurs, depuis 1995 et la restauration de la façade sont projetées chaque soir d’été et des vacances de noël sur la façade des images colorisées par Skerzo.

Voici de plus près le détail de son vêtement. Sa robe de dessus a de larges manches suivant la mode romane (à voir aussi dans l’exposition, en ligne sur cette page, ou sur l’un des lieux où elle circule, plus d’information sur le site la Région Poitou-Charentes / service de l’inventaire général du patrimoine culturel), avec un col en V richement orné. De ce col dépasse celui de sa chemise de dessous (la chainse). La robe est maintenue par une ceinture composée d’une cordelette fermée par un nœud plat. Notez au passage ses deux longues tresses qui lui reviennent sur l’épaule droite. Pour avoir une idée de la reconstitution des couleurs, depuis 1995 et la restauration de la façade sont projetées chaque soir d’été et des vacances de noël sur la façade des images colorisées par Skerzo. Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au 10e siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape

Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au 10e siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape

Le bâtiment a été construit sur les plans de Georges Lasseron, qui a laissé sa signature sur la façade principale…

Le bâtiment a été construit sur les plans de Georges Lasseron, qui a laissé sa signature sur la façade principale… La date 1896-1897 est portée sous l’horloge de l’entrée principale de ce qui était le lycée de jeunes filles Jean Macé jusqu’en 1993.

La date 1896-1897 est portée sous l’horloge de l’entrée principale de ce qui était le lycée de jeunes filles Jean Macé jusqu’en 1993. Le décor est sobre, un peu de motifs gravés, quelques céramiques non vernissées.

Le décor est sobre, un peu de motifs gravés, quelques céramiques non vernissées. L’autre façade, rue Mazagran, est plus qu’austère.

L’autre façade, rue Mazagran, est plus qu’austère. Il a été transformé ensuite par les architectes Bochet, Lajus et Pueyo en musée, rassemblant les collections du conservatoire de l’école, du muséum (qui était jusque là dans les locaux de l’ancienne école d’art) et le musée des Beaux-Arts. Les collections archéologiques sont elles présentées dans le donjon. Voici une vue depuis une salle largement vitrée du premier étage, qui donne sur la coursive (non accessible au public) et la cour.

Il a été transformé ensuite par les architectes Bochet, Lajus et Pueyo en musée, rassemblant les collections du conservatoire de l’école, du muséum (qui était jusque là dans les locaux de l’ancienne école d’art) et le musée des Beaux-Arts. Les collections archéologiques sont elles présentées dans le donjon. Voici une vue depuis une salle largement vitrée du premier étage, qui donne sur la coursive (non accessible au public) et la cour.

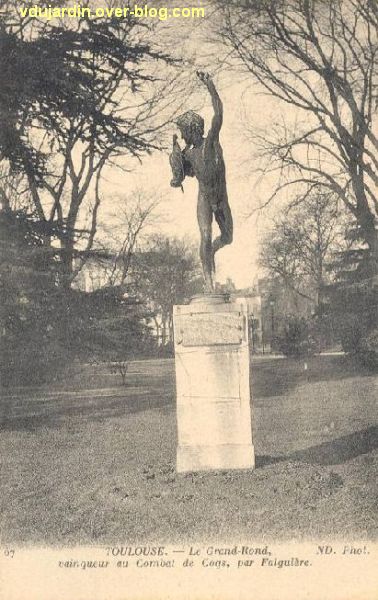

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans le jardin du Grand-Rond à Toulouse. Aujourd’hui, ce sera pour y voir le Vainqueur au combat de coqs. L’original était de Jean Alexandre Joseph Falguière (1831-1900, je vous en ai parlé pour

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans le jardin du Grand-Rond à Toulouse. Aujourd’hui, ce sera pour y voir le Vainqueur au combat de coqs. L’original était de Jean Alexandre Joseph Falguière (1831-1900, je vous en ai parlé pour

Il est l’œuvre de

Il est l’œuvre de  Sur la base du socle, un plaque de bronze avec cette inscription : » Le régiment des mobiles de la Charente représentés par les / survivants de son ancien état-major a perpétué le souvenir des journées / de Chambon, Ste Marie, St Julien, Mont Chevis, Béthancourt / par des pierres tombales confiées aux braves habitants de ces localités / 1870 1890″.

Sur la base du socle, un plaque de bronze avec cette inscription : » Le régiment des mobiles de la Charente représentés par les / survivants de son ancien état-major a perpétué le souvenir des journées / de Chambon, Ste Marie, St Julien, Mont Chevis, Béthancourt / par des pierres tombales confiées aux braves habitants de ces localités / 1870 1890″. Au pied de l’obélisque est assise une femme portant un voile de veuve. Les seins dénudés (on voit mieux sur la dernière photographie) mais portant une cuirasse, elle peut être identifiée à une allégorie de la République vaincue (voir Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai

Au pied de l’obélisque est assise une femme portant un voile de veuve. Les seins dénudés (on voit mieux sur la dernière photographie) mais portant une cuirasse, elle peut être identifiée à une allégorie de la République vaincue (voir Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai  Elle enfonce à deux mains une grande épée dans le sol, près du bouclier encadré de branches de chêne (signe de force et de vigueur, la revanche est en vue…).

Elle enfonce à deux mains une grande épée dans le sol, près du bouclier encadré de branches de chêne (signe de force et de vigueur, la revanche est en vue…). Sous le pommeau de l’épée est sculptée une croix de Lorraine, en souvenir de l’Alsace-Moselle perdues en 1871.

Sous le pommeau de l’épée est sculptée une croix de Lorraine, en souvenir de l’Alsace-Moselle perdues en 1871. Dans le jardin des Prébendes d’Oe à Tours se trouvent plusieurs statues. Je vous présente aujourd’hui le monument au poète Pierre de Ronsard (château de la Possonnière, Couture-sur-Loir, 1524 – prieuré de Saint-Cosme, 1585), installé au milieu d’un petit bassin. Je tire une partie des données du

Dans le jardin des Prébendes d’Oe à Tours se trouvent plusieurs statues. Je vous présente aujourd’hui le monument au poète Pierre de Ronsard (château de la Possonnière, Couture-sur-Loir, 1524 – prieuré de Saint-Cosme, 1585), installé au milieu d’un petit bassin. Je tire une partie des données du  Le monument porte la signature « G. Delperier / sculpteur ». Il s’agit de Georges Delperier (Paris, 1865 – Tours, 1936). En Poitou-Charentes, il a par exemple réalisé le monument aux morts de Chabanais. Le premier projet date de 1898, il s’agissait alors d’installer dans le jardin une réplique du monument funéraire du prieuré Saint-Cosme pour lequel Henri Varenne fournit un croquis (un sculpteur dont je vous ai déjà beaucoup parlé, pour le décor de

Le monument porte la signature « G. Delperier / sculpteur ». Il s’agit de Georges Delperier (Paris, 1865 – Tours, 1936). En Poitou-Charentes, il a par exemple réalisé le monument aux morts de Chabanais. Le premier projet date de 1898, il s’agissait alors d’installer dans le jardin une réplique du monument funéraire du prieuré Saint-Cosme pour lequel Henri Varenne fournit un croquis (un sculpteur dont je vous ai déjà beaucoup parlé, pour le décor de  Le monument se compose d’une sorte de rocher avec des fleurs, des grappes de raisin, des feuilles et des amours sur lequel se dresse une colonne avec au sommet un buste représentant Pierre de Ronsard.

Le monument se compose d’une sorte de rocher avec des fleurs, des grappes de raisin, des feuilles et des amours sur lequel se dresse une colonne avec au sommet un buste représentant Pierre de Ronsard. Un air assez sévère (sans doute renforcé par les lichens qui lui donnent une dominante grise) pour le poète… Des fleurs tombent depuis le dessous de son buste…

Un air assez sévère (sans doute renforcé par les lichens qui lui donnent une dominante grise) pour le poète… Des fleurs tombent depuis le dessous de son buste… Un pied de vigne grimpe lui depuis le socle, sur lequel jouent les amours, sous la forme de ces petits enfants qui inspirent le poète…

Un pied de vigne grimpe lui depuis le socle, sur lequel jouent les amours, sous la forme de ces petits enfants qui inspirent le poète… On voit mieux ici les trois enfants…

On voit mieux ici les trois enfants… Et de dos, la vigne et l’empilement qui sert de socle.

Et de dos, la vigne et l’empilement qui sert de socle. Je vous ai déjà montré plusieurs enseignes des 15e et 16e siècles au fil des rues de Poitiers:

Je vous ai déjà montré plusieurs enseignes des 15e et 16e siècles au fil des rues de Poitiers: Voici la partie gauche…

Voici la partie gauche… …et la partie droite. Bon, il est beaucoup moins sympa que les autres enseignes, surtout avec la tête qui manque…

…et la partie droite. Bon, il est beaucoup moins sympa que les autres enseignes, surtout avec la tête qui manque… Le palais de justice de Confolens a fait l’objet, au milieu du 19e siècle, de nombreux débats pour son implantation (pour en savoir plus, voir le

Le palais de justice de Confolens a fait l’objet, au milieu du 19e siècle, de nombreux débats pour son implantation (pour en savoir plus, voir le  Pour augmenter l’impression de justice qui domine, le bâtiment a non seulement été construit en hauteur par rapport à la Vienne, mais aussi avec une volée de marches pour y accéder. En revanche, le décor est assez sobre. Il joue sur le décor d’architecture (pilastres, fronton) et de petits ornements géométriques comme des denticules. Juste deux motifs sculptés des symboles de la justice, d’un côté la main de justice entrecroisée avec un sceptre, et de l’autre, la balance.

Pour augmenter l’impression de justice qui domine, le bâtiment a non seulement été construit en hauteur par rapport à la Vienne, mais aussi avec une volée de marches pour y accéder. En revanche, le décor est assez sobre. Il joue sur le décor d’architecture (pilastres, fronton) et de petits ornements géométriques comme des denticules. Juste deux motifs sculptés des symboles de la justice, d’un côté la main de justice entrecroisée avec un sceptre, et de l’autre, la balance. Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,