C’était fin mars 2012… j’avais inauguré mon tube de crème solaire qui n’a quasiment pas resservi depuis (sauf pour ma semaine à Toulouse)… Je commence par l’une des figures emblématiques de la ville, Théophraste Renaudot, dont je vous ai déjà parlé pour la rue Renaudot à Poitiers… Au passage, google a enfin corrigé et éliminé rue des Hautes-Treilles, de son nom d’il y a plus d’un siècle [dernière vérification 11 juin 2012, la ville avait réclamé ce changement après que je leur ai signalé l’erreur en octobre 2011].

C’était fin mars 2012… j’avais inauguré mon tube de crème solaire qui n’a quasiment pas resservi depuis (sauf pour ma semaine à Toulouse)… Je commence par l’une des figures emblématiques de la ville, Théophraste Renaudot, dont je vous ai déjà parlé pour la rue Renaudot à Poitiers… Au passage, google a enfin corrigé et éliminé rue des Hautes-Treilles, de son nom d’il y a plus d’un siècle [dernière vérification 11 juin 2012, la ville avait réclamé ce changement après que je leur ai signalé l’erreur en octobre 2011].

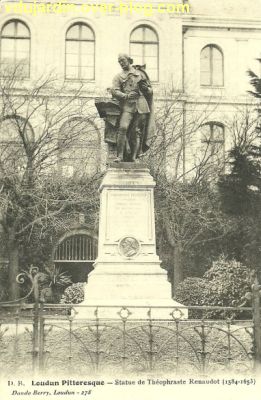

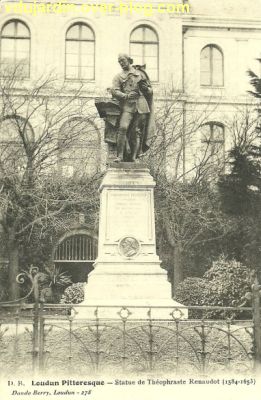

Ce monument se trouve aujourd’hui devant l’hôtel de ville de Loudun, probablement non loin de son emplacement d’origine, puisque sur des cartes postales anciennes, on le voit tantôt avec en fond l’hôtel de ville…

Ce monument se trouve aujourd’hui devant l’hôtel de ville de Loudun, probablement non loin de son emplacement d’origine, puisque sur des cartes postales anciennes, on le voit tantôt avec en fond l’hôtel de ville…

… tantôt avec la caisse d’épargne qui lui fait face (à droite sur cette vue, à gauche, on aperçoit l’angle de l’hôtel de ville).

… tantôt avec la caisse d’épargne qui lui fait face (à droite sur cette vue, à gauche, on aperçoit l’angle de l’hôtel de ville).

Il est signé et daté « ALFD CHARRON SCULP 1893 », pour Alfred [Joseph] Charron (Poitiers, 1863 – Ville-d’Avray, 1955). Cet artiste, qui a exposé au salon des artistes français de 1883, avait été l’élève de [Pierre] Jules Cavelier, Louis Barrias (voir la science et l’agriculture sur le fronton de l’hôtel de ville de Poitiers) et de Jules Coutan (voir également à Poitiers le monument aux morts de 1870-1871).

Il est signé et daté « ALFD CHARRON SCULP 1893 », pour Alfred [Joseph] Charron (Poitiers, 1863 – Ville-d’Avray, 1955). Cet artiste, qui a exposé au salon des artistes français de 1883, avait été l’élève de [Pierre] Jules Cavelier, Louis Barrias (voir la science et l’agriculture sur le fronton de l’hôtel de ville de Poitiers) et de Jules Coutan (voir également à Poitiers le monument aux morts de 1870-1871).

D’après sa fiche dans la base Monumen, il s’agit d’une copie à l’identique (l’original ayant été fondu comme nombre de bronzes en 1942), le modèle en plâtre patiné bronze avait été donné par l’artiste en 1895 ou 1896 au musée de Poitiers et des Antiquaires de l’ouest (ce modèle est déposé à l’hôtel de ville de Loudun depuis 1950 environ, voir sa fiche dans la base Joconde).

Le bronze original, fondu par Durenne, avait été inauguré le 12 mai 1894, inauguration relatée, d’après Monumen, le 20 mai 1894 dans le Journal de Loudun, non numérisé à ce jour [dernière vérification 11 juin 2012] par les archives départementales de la Vienne, mais, entre un jugement pour infanticide à Saint-Hilaire de Poitiers, un meurtre à Vouillé (les faits divers ne sont donc pas le monopole de la presse actuelle?) et une crise ministérielle (encore une, c’est récurrent à cette époque, avant l’affaire Dreyfus qui éclate à la fin de 1894 et qui noircit bien des pages à partir de l’année suivante), j’ai trouvé dans L’avenir de la Vienne de mai 1894 (si le lien ne fonctionne pas, faites l’interrogation à partir de la page d’accueil) toute une série d’articles intéressants:

– vues numérisées 27 (à droite) et 28 (à gauche et à droite), du jeudi 17 mai 1894, un long compte rendu de la visite d’Eugène Spuller, alors ministre de l’Instruction publique, des beaux-arts et des cultes (du 3 décembre 1893 au 30 mai 1894) dans le gouvernement Jean Casimir-Perier, aux fêtes de Loudun et à la conférence socialiste à Poitiers. Les fêtes de Loudun ont eu lieu le samedi précédent, soit le 12 mai, avec un départ en train depuis Poitiers… et de nombreuses escales en cours de route (Migné, Avanton, Neuville, Mirebeau, Moncontour, soit presque un arrêt tous les 10 km!). Sur la vue 28 sont représentées deux vues de la statue. L’artiste était présent et son œuvre est rappelée (ainsi que, auparavant, la composition des 5 voitures qui vont de la gare au centre-ville et … la sieste – enfin le repos – du ministre à 16h à la sous-préfecture), la soirée s’est terminé par un banquet… dont la presse donne, comme à son habitude à cette époque, le menu détaillé ; sans oublier le coup de griffe « M. Bazile ne récolte que cette épithète de « fumiste » qui lui convient si bien » (qui a parlé de dégradation de l’ambiance politique?);

– vue numérisée n° 31, du samedi 19 mai 1894, le point de vue d’un journaliste sur la visite de M. Spuller à Poitiers ;

– vue numérisée n° 37, du mercredi 23 mai 1894, discours de M. Spuller à Poitiers

– vue numérisée n° 41, du samedi 26 mai 1894, transcription du texte du long discours prononcé à

Loudun par Eugène Spuller.

J’ai pu raté des notes intermédiaires, la consultation des scans de grand format nécessite de jongler entre différents grossissements…

Revenons au sujet du jour… Théophraste Renaudot est représenté debout, un peu plus grand que nature, sur un haut piédestal. Il est déjà âgé, le front dégarni, les sourcils broussailleux, la moustache et la barbe soigneusement taillées. Il porte une sorte de cape par dessus son habit. A sa droite se trouve une pile d’ouvrages (posés sur une sorte de lutrin à plat autour duquel s’enroule un serpent buvant dans une coupe), avec à son sommet un livre ouvert (probablement un registre) sur lequel il s’apprête à écrire de la main droite et tient de l’autre main un exemplaire de sa gazette (voir des vues de détail plus bas).

Sur le piédestal, à l’avant (photographie de gauche), le sujet est identifié par cette dédicace écrite en majuscules : « Théophraste Renaudot / conseiller / médecin ordinaire / et historiographe / de Louis XIII / ministre / de la charité publique / né à Loudun / en 1586″. En-dessous se trouve un médaillon en bronze sur lequel je reviendrai plus bas. Sur le côté droit du piédestal (photographie de droite) se trouve ce texte écrit en majuscules : » J’en viens aux pauvres / l’objet de mes labeurs / et la plus agréable fin / que je me sois / jamais proposée / … me recognoissant / né au bien public / j’y ai sacrifié / le plus beau / de mon aage [SIC] / sans autre récompense / que celle dont la vertu / se paye par ses mains ».

Sur le piédestal, à l’avant (photographie de gauche), le sujet est identifié par cette dédicace écrite en majuscules : « Théophraste Renaudot / conseiller / médecin ordinaire / et historiographe / de Louis XIII / ministre / de la charité publique / né à Loudun / en 1586″. En-dessous se trouve un médaillon en bronze sur lequel je reviendrai plus bas. Sur le côté droit du piédestal (photographie de droite) se trouve ce texte écrit en majuscules : » J’en viens aux pauvres / l’objet de mes labeurs / et la plus agréable fin / que je me sois / jamais proposée / … me recognoissant / né au bien public / j’y ai sacrifié / le plus beau / de mon aage [SIC] / sans autre récompense / que celle dont la vertu / se paye par ses mains ».

Sur le piédestal, à gauche (photographie de gauche), se lit en majuscules un hommage aux réalisations de Théophraste Renaudot, » La France lui doit / le journal / l’office de publicité / et de renseignements / le bureau de placement / le mont de piété / l’hôtel des ventes / et sous le nom de consultations / charitables pour les malades / ce que nous appelons aujourd’hui / un dispensaire / auquel il consacra / tout son temps et toute sa fortune ».

Sur le piédestal, à gauche (photographie de gauche), se lit en majuscules un hommage aux réalisations de Théophraste Renaudot, » La France lui doit / le journal / l’office de publicité / et de renseignements / le bureau de placement / le mont de piété / l’hôtel des ventes / et sous le nom de consultations / charitables pour les malades / ce que nous appelons aujourd’hui / un dispensaire / auquel il consacra / tout son temps et toute sa fortune ».

Oups, ma photographie de dos est floue et celle de trois-quarts ne permet pas de relever la très longue inscription sur la face arrière…  Il faudra que je retourne à Loudun… ou sollicite une amie qui y travaille !

Il faudra que je retourne à Loudun… ou sollicite une amie qui y travaille !

D’après les dictionnaires de référence, journaliste n’est pas attesté avant 1718… et c’est bien un exemplaire de sa « Gazette » et non un journal qu’il tient dans sa main gauche (détail sur la photographie de gauche).

D’après les dictionnaires de référence, journaliste n’est pas attesté avant 1718… et c’est bien un exemplaire de sa « Gazette » et non un journal qu’il tient dans sa main gauche (détail sur la photographie de gauche).

Sur la pile de livres (photographie de droite), on peut lire, gravé dans le bronze, toujours en majuscules, « traité des pauvres » et sur une feuille déroulée, « Aujourd’hui / le 14e jour / d’octobre le / Roy désirant / favorablement / traiter Théoph. / Renaudot / le nomme / conseiller g[énéra]l / des pauvres du / royaume ».

Sur les autres livres, on peut lire sur la couverture du premier « textes et nouvelles » et sur la tranche du troisième « …ais charitables ».

Sur les autres livres, on peut lire sur la couverture du premier « textes et nouvelles » et sur la tranche du troisième « …ais charitables ».

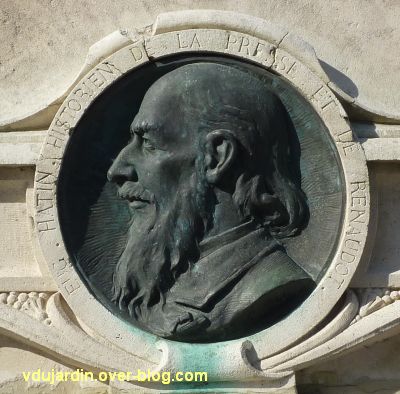

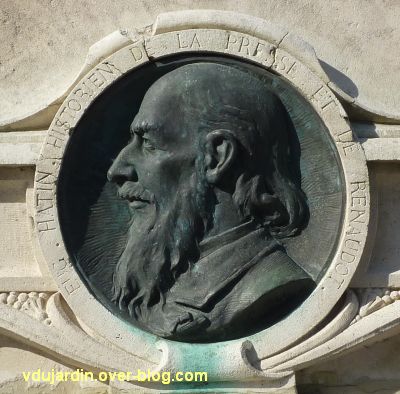

Sur le piédestal a été apposé un médaillon dédié à « Eug[ène] Hatin historien de la presse et de Renaudot ». Eugène [Louis] Hatin (Auxerre, 1809 – Paris, septembre 1893) est notamment l’auteur de Théophraste Renaudot et ses « innocentes inventions », Oudin imprimeur, Poitiers, 1883 (à lire sur Gallica), réédité sous le titre La Maison du Grand Coq et le bureau d’adresses, le berceau de notre premier journal, du Mont-de-piété, du dispensaire et autres innocentes innovations de Théophraste Renaudot, Champion éditeur, Paris, en 1885.

Sur le piédestal a été apposé un médaillon dédié à « Eug[ène] Hatin historien de la presse et de Renaudot ». Eugène [Louis] Hatin (Auxerre, 1809 – Paris, septembre 1893) est notamment l’auteur de Théophraste Renaudot et ses « innocentes inventions », Oudin imprimeur, Poitiers, 1883 (à lire sur Gallica), réédité sous le titre La Maison du Grand Coq et le bureau d’adresses, le berceau de notre premier journal, du Mont-de-piété, du dispensaire et autres innocentes innovations de Théophraste Renaudot, Champion éditeur, Paris, en 1885.

Il a été réalisé également par Alfred [Joseph] Charron, ainsi qu’en témoignent les initiales et la date » 1893 A. CH. ».

Il a été réalisé également par Alfred [Joseph] Charron, ainsi qu’en témoignent les initiales et la date » 1893 A. CH. ».

L’association des amis de Théophraste Renaudot gère dans sa maison natale (signalé par une plaque commémorative) le musée Renaudot… Si ce musée a besoin d’un « petit coup de jeune », vous pouvez aussi vous y arrêter si vous passez par là (tout au nord du département de la Vienne).

L’association des amis de Théophraste Renaudot gère dans sa maison natale (signalé par une plaque commémorative) le musée Renaudot… Si ce musée a besoin d’un « petit coup de jeune », vous pouvez aussi vous y arrêter si vous passez par là (tout au nord du département de la Vienne).

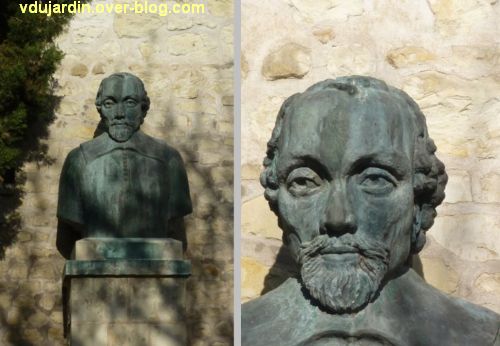

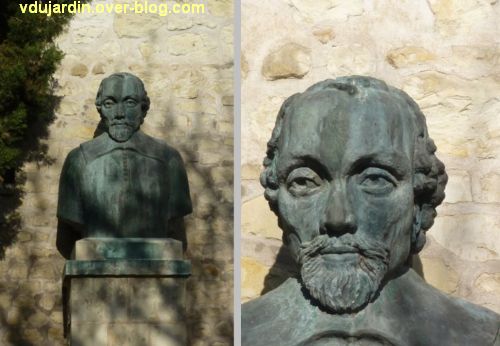

Dans la cour (la photographie) et dans le musée se trouvent d’autres représentations (sculpture, gravure, reconstitution en cire) de Théophraste Renaudot.

Dans la cour (la photographie) et dans le musée se trouvent d’autres représentations (sculpture, gravure, reconstitution en cire) de Théophraste Renaudot.

Mes articles sur Loudun:

Car si le soldat en bronze de Jules Félix Coutan et le monument par lui-même, dessiné par l’architecte Jean-Camille Formigé, ont retrouvé meilleure allure, il ne reste désormais plus rien de l’aménagement paysager ni des grilles dessinés par Édouard André…

Car si le soldat en bronze de Jules Félix Coutan et le monument par lui-même, dessiné par l’architecte Jean-Camille Formigé, ont retrouvé meilleure allure, il ne reste désormais plus rien de l’aménagement paysager ni des grilles dessinés par Édouard André… Pour les grilles, les « barreaux de prison » ont été mis en place…sur un muret reconstitué qui n’a rien à voir avec l’ancien muret…

Pour les grilles, les « barreaux de prison » ont été mis en place…sur un muret reconstitué qui n’a rien à voir avec l’ancien muret… Pour mémoire, voici les anciennes grilles en cours de découpe…

Pour mémoire, voici les anciennes grilles en cours de découpe… … et l’ancien muret…

… et l’ancien muret…

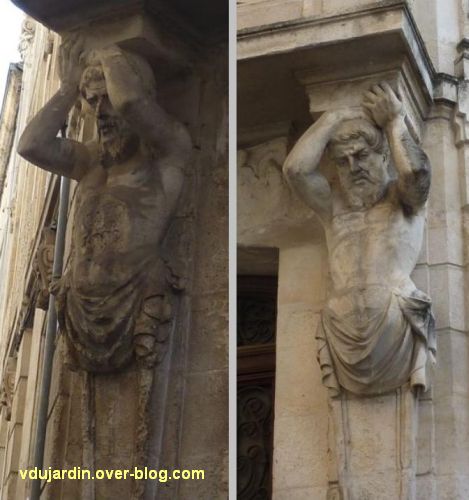

Elle se concentre sur la porte, encadrée de deux atlantes qui supportent un balcon et un relief sculpté.

Elle se concentre sur la porte, encadrée de deux atlantes qui supportent un balcon et un relief sculpté. La date de 1876 est portée sur la lucarne, compatible avec l’architecture et la sculpture de la travée d’angle de l’immeuble. Il reste à l’intérieur (non visitable) plusieurs éléments de l’hôtel de voyageur dit l’hôtel d’Hercule mentionné dès le 16e siècle à cet endroit, notamment des cheminées des 16e, 17e et 18e siècles et des baies à coussièges (les parties anciennes sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques).

La date de 1876 est portée sur la lucarne, compatible avec l’architecture et la sculpture de la travée d’angle de l’immeuble. Il reste à l’intérieur (non visitable) plusieurs éléments de l’hôtel de voyageur dit l’hôtel d’Hercule mentionné dès le 16e siècle à cet endroit, notamment des cheminées des 16e, 17e et 18e siècles et des baies à coussièges (les parties anciennes sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques). Deux atlantes soutiennent le balcon au-dessus de la porte. Ils doivent vous rappeler ceux que je vous ai montrés à

Deux atlantes soutiennent le balcon au-dessus de la porte. Ils doivent vous rappeler ceux que je vous ai montrés à  Mais la partie la plus intéressante est le relief sculpté, attribué au sculpteur Albert Ernest Carrier de Belleuse dit Carrier-Belleuse (Anizy-le-Château, 1824 – Sèvres, 1887). La légende encore partiellement lisible dit « Premier cas de ». En fait, cette maison est réputée être l’ancienne auberge dite Le Logis de l’Hercule, où un cas de peste s’est déclaré le 6 mai 1603. Elle avait déjà sévi dans la ville une génération plus tôt, de juillet 1584 à janvier 1585, avec 30 à 40 morts par jour, véhiculée et amplifiée par les guerres de religion. Cette fois, elle a été apportée dans une auberge, apportée par un voyageur.

Mais la partie la plus intéressante est le relief sculpté, attribué au sculpteur Albert Ernest Carrier de Belleuse dit Carrier-Belleuse (Anizy-le-Château, 1824 – Sèvres, 1887). La légende encore partiellement lisible dit « Premier cas de ». En fait, cette maison est réputée être l’ancienne auberge dite Le Logis de l’Hercule, où un cas de peste s’est déclaré le 6 mai 1603. Elle avait déjà sévi dans la ville une génération plus tôt, de juillet 1584 à janvier 1585, avec 30 à 40 morts par jour, véhiculée et amplifiée par les guerres de religion. Cette fois, elle a été apportée dans une auberge, apportée par un voyageur. Le relief est assez bien conservé dans sa partie gauche où l’on voit un noble, deux personnages debout et un personnage alité.

Le relief est assez bien conservé dans sa partie gauche où l’on voit un noble, deux personnages debout et un personnage alité. La partie droite du relief est très dégradée.

La partie droite du relief est très dégradée.

Elle se trouve à l’angle de la

Elle se trouve à l’angle de la  La maison à deux étages comporte cinq travées (pour ce mot et les suivants, voir

La maison à deux étages comporte cinq travées (pour ce mot et les suivants, voir  La porte a un linteau linteau orné d’un masque dans le même style que ses voisins du rez-de-chaussée. Elle est surmontée par une grande fenêtre dont l’appui est un peu plus bas que le bandeau qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage sur les travées latérales. La clef du linteau de cette fenêtre porte le chiffre (oui, je sais, ce sont des lettres… mais chiffre en termes héraldiques) PB, je n’ai pas eu le temps d’aller chercher de quelle famille il s’agit.

La porte a un linteau linteau orné d’un masque dans le même style que ses voisins du rez-de-chaussée. Elle est surmontée par une grande fenêtre dont l’appui est un peu plus bas que le bandeau qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage sur les travées latérales. La clef du linteau de cette fenêtre porte le chiffre (oui, je sais, ce sont des lettres… mais chiffre en termes héraldiques) PB, je n’ai pas eu le temps d’aller chercher de quelle famille il s’agit.

Passons maintenant aux travées à droite, avec ici une vue du deuxième étage.

Passons maintenant aux travées à droite, avec ici une vue du deuxième étage.

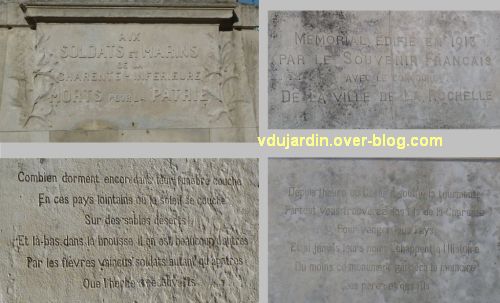

En mars 2017, le square Valin de La Rochelle était en plein travaux…

En mars 2017, le square Valin de La Rochelle était en plein travaux… Comme pour celui de Tours (

Comme pour celui de Tours ( Il porte la signature du sculpteur Pierre Laurent, et une date presque illisible, « 191? ». Ce sculpteur a aussi réalisé

Il porte la signature du sculpteur Pierre Laurent, et une date presque illisible, « 191? ». Ce sculpteur a aussi réalisé  Sur la face principale (en haut à gauche), en majuscules, se trouve la dédicace, encadrée de branches de laurier, » Aux / soldats et marins / de la / Charente-Inférieure / morts pour la patrie ».

Sur la face principale (en haut à gauche), en majuscules, se trouve la dédicace, encadrée de branches de laurier, » Aux / soldats et marins / de la / Charente-Inférieure / morts pour la patrie ».

Sur la droite, un soldat mourant est allongé sur le sol. Son casque a glissé derrière lui.

Sur la droite, un soldat mourant est allongé sur le sol. Son casque a glissé derrière lui. Ah, on voit mieux sous cet angle… Il est en appui sur son avant-bras gauche et lève le bras droit.

Ah, on voit mieux sous cet angle… Il est en appui sur son avant-bras gauche et lève le bras droit.

On tourne un peu, pas de doute, couvre-chef (un bachie?) à pompon tenu par une jugulaire, c’est bien un marin.

On tourne un peu, pas de doute, couvre-chef (un bachie?) à pompon tenu par une jugulaire, c’est bien un marin. Au dos du monument, à la base de l’obélisque, est posée une couronne funéraire avec une ancre et une palme.

Au dos du monument, à la base de l’obélisque, est posée une couronne funéraire avec une ancre et une palme. Une dernière petite vue de dos…

Une dernière petite vue de dos…

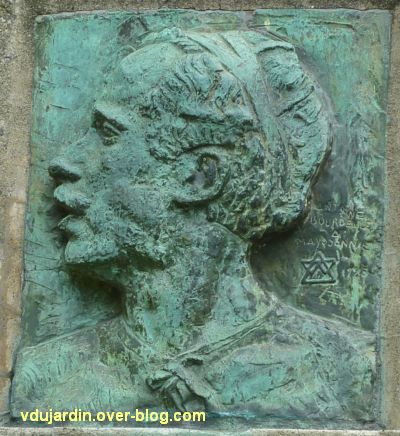

Cette sculpture représente le sixième des douze travaux d’Hercule, celui où il doit abattre de ses flèches les oiseaux du lac Stymphale. On ne voit qu’Hercule / Herakles bandant son arc, en appui contre un rocher.

Cette sculpture représente le sixième des douze travaux d’Hercule, celui où il doit abattre de ses flèches les oiseaux du lac Stymphale. On ne voit qu’Hercule / Herakles bandant son arc, en appui contre un rocher. Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / SCULP / 1909 / PARIS ».

Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / SCULP / 1909 / PARIS ». Le fondeur, Alexis Rudier, a également apposé sa marque (que je vous ai déjà montrée sur la statue du

Le fondeur, Alexis Rudier, a également apposé sa marque (que je vous ai déjà montrée sur la statue du  Malgré les tags qui salissent l’œuvre, on peut admirer la position de l’archer…

Malgré les tags qui salissent l’œuvre, on peut admirer la position de l’archer…

Au-dessus de la signature se trouve un petit relief qui porte la scène complète de la lutte d’Hercule contre l’hydre de Lerne (le deuxième des douze travaux d’Hercule), identifiée par les inscriptions « HYDRE » et en grec « Y

Au-dessus de la signature se trouve un petit relief qui porte la scène complète de la lutte d’Hercule contre l’hydre de Lerne (le deuxième des douze travaux d’Hercule), identifiée par les inscriptions « HYDRE » et en grec « Y Un autre petit relief est inséré dans la sculpture, un homme luttant contre un lion, donc Hercule luttant contre le lion de Némée (le premier des travaux d’Hercule). Ces deux reliefs ont été ajoutés par Antoine Bourdelle seulement sur la version de 1923 de Herakles archer, même si la date apposée avec la marque du sculpteur est 1909…

Un autre petit relief est inséré dans la sculpture, un homme luttant contre un lion, donc Hercule luttant contre le lion de Némée (le premier des travaux d’Hercule). Ces deux reliefs ont été ajoutés par Antoine Bourdelle seulement sur la version de 1923 de Herakles archer, même si la date apposée avec la marque du sculpteur est 1909… Le monument est complété par une stèle à l’effigie d’Alfred Mayssonnié, positionnée sur l’un des petits côtés du « temple ».

Le monument est complété par une stèle à l’effigie d’Alfred Mayssonnié, positionnée sur l’un des petits côtés du « temple ». Voici un détail de ce portrait de Mayssonié…

Voici un détail de ce portrait de Mayssonié… Le bronze a également été réalisé par Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / A / MAYSSONIE / 1925 ».

Le bronze a également été réalisé par Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / A / MAYSSONIE / 1925 ». De l’autre côté par rapport à la stèle à Mayssonnié se trouve une autre stèle, dédiée « a[u] [d]octeur / Paul Voivenel / inspirateur / de ce / monument », (1881-1975), psychiatre, amateur de rugby, qui avait négocié avec Antoine Bourdelle la réalisation de ce monument.

De l’autre côté par rapport à la stèle à Mayssonnié se trouve une autre stèle, dédiée « a[u] [d]octeur / Paul Voivenel / inspirateur / de ce / monument », (1881-1975), psychiatre, amateur de rugby, qui avait négocié avec Antoine Bourdelle la réalisation de ce monument. Elle porte la signature « Andrau », probablement le sculpteur toulousain

Elle porte la signature « Andrau », probablement le sculpteur toulousain  C’était fin mars 2012… j’avais inauguré mon tube de crème solaire qui n’a quasiment pas resservi depuis (sauf pour ma

C’était fin mars 2012… j’avais inauguré mon tube de crème solaire qui n’a quasiment pas resservi depuis (sauf pour ma  Ce monument se trouve aujourd’hui devant l’hôtel de ville de Loudun, probablement non loin de son emplacement d’origine, puisque sur des cartes postales anciennes, on le voit tantôt avec en fond l’hôtel de ville…

Ce monument se trouve aujourd’hui devant l’hôtel de ville de Loudun, probablement non loin de son emplacement d’origine, puisque sur des cartes postales anciennes, on le voit tantôt avec en fond l’hôtel de ville… … tantôt avec la caisse d’épargne qui lui fait face (à droite sur cette vue, à gauche, on aperçoit l’angle de l’hôtel de ville).

… tantôt avec la caisse d’épargne qui lui fait face (à droite sur cette vue, à gauche, on aperçoit l’angle de l’hôtel de ville). Il est signé et daté « ALFD CHARRON SCULP 1893 », pour

Il est signé et daté « ALFD CHARRON SCULP 1893 », pour

Sur le piédestal, à l’avant (photographie de gauche), le sujet est identifié par cette dédicace écrite en majuscules : «

Sur le piédestal, à l’avant (photographie de gauche), le sujet est identifié par cette dédicace écrite en majuscules : «  Sur le piédestal, à gauche

Sur le piédestal, à gauche

Sur les autres livres, on peut lire sur la couverture du premier « textes et nouvelles » et sur la tranche du troisième « …ais charitables ».

Sur les autres livres, on peut lire sur la couverture du premier « textes et nouvelles » et sur la tranche du troisième « …ais charitables ». Sur le piédestal a été apposé un médaillon dédié à « Eug[ène] Hatin historien de la presse et de Renaudot ». Eugène [Louis] Hatin (Auxerre, 1809 – Paris, septembre 1893) est notamment l’auteur de Théophraste Renaudot et ses « innocentes inventions », Oudin imprimeur, Poitiers, 1883 (à

Sur le piédestal a été apposé un médaillon dédié à « Eug[ène] Hatin historien de la presse et de Renaudot ». Eugène [Louis] Hatin (Auxerre, 1809 – Paris, septembre 1893) est notamment l’auteur de Théophraste Renaudot et ses « innocentes inventions », Oudin imprimeur, Poitiers, 1883 (à  Il a été réalisé également par Alfred [Joseph] Charron, ainsi qu’en témoignent les initiales et la date » 1893 A. CH. ».

Il a été réalisé également par Alfred [Joseph] Charron, ainsi qu’en témoignent les initiales et la date » 1893 A. CH. ». L’association des amis de Théophraste Renaudot gère dans sa maison natale (signalé par une plaque commémorative) le

L’association des amis de Théophraste Renaudot gère dans sa maison natale (signalé par une plaque commémorative) le  Dans la cour (la photographie) et dans le musée se trouvent d’autres représentations (sculpture, gravure, reconstitution en cire) de Théophraste Renaudot.

Dans la cour (la photographie) et dans le musée se trouvent d’autres représentations (sculpture, gravure, reconstitution en cire) de Théophraste Renaudot.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, avec 24h de retard (la veille, les responsables du chantier ont eu un doute sur leurs calculs et ont passé la nuit à faire des maths pour savoir s’ils avaient bien calculé la longueur des élingues… les gros câbles pour soulever le gros bloc de béton), la dernière travée a été enlevée, vendredi après-midi (la photo), elle a complètement été grignoté, il ne reste plus que les deux piles sur laquelle elle reposait.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, avec 24h de retard (la veille, les responsables du chantier ont eu un doute sur leurs calculs et ont passé la nuit à faire des maths pour savoir s’ils avaient bien calculé la longueur des élingues… les gros câbles pour soulever le gros bloc de béton), la dernière travée a été enlevée, vendredi après-midi (la photo), elle a complètement été grignoté, il ne reste plus que les deux piles sur laquelle elle reposait. Samedi matin, la démolition des piles est presque achevée, il n’en reste qu’un tout petit morceau… Il reste encore le démontage de la grue… et le passage de la bonne quarantaine de camions de nuit sur le boulevard… Ils auraient quand même pu prévoir de la transporter en train!

Samedi matin, la démolition des piles est presque achevée, il n’en reste qu’un tout petit morceau… Il reste encore le démontage de la grue… et le passage de la bonne quarantaine de camions de nuit sur le boulevard… Ils auraient quand même pu prévoir de la transporter en train! Pour mémoire avec cette ancienne photographie (enfin, cet hiver), du côté est (vers la gare), un pilier trône toujours tout seul au bord du boulevard près du parking, et il reste le petit morceau du côté du boulevard en contrebas du

Pour mémoire avec cette ancienne photographie (enfin, cet hiver), du côté est (vers la gare), un pilier trône toujours tout seul au bord du boulevard près du parking, et il reste le petit morceau du côté du boulevard en contrebas du  Et depuis jeudi (7 juin 2012), le

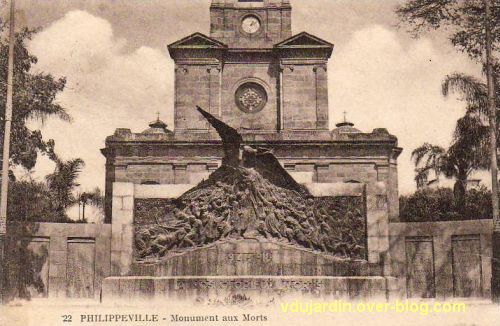

Et depuis jeudi (7 juin 2012), le  Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969

Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969  Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai.

Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai. Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur

Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur  Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre.

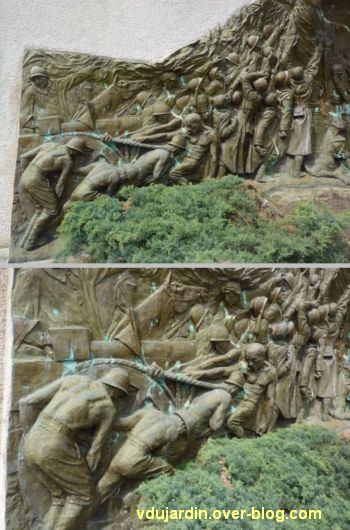

Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre. Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel.

Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel. A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux.

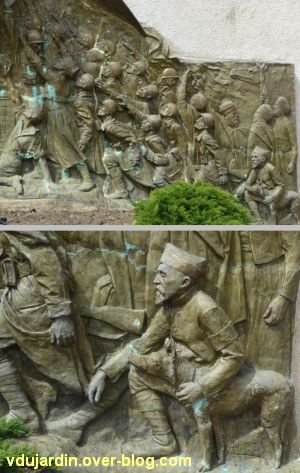

A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux. Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Un article qui entre dans le cadre du

Un article qui entre dans le cadre du  Le couvent des Augustins se trouvait à l’emplacement actuel du magasin

Le couvent des Augustins se trouvait à l’emplacement actuel du magasin  J’ai refait des photographies il y a quelques mois, le portail est passé de noir à jaune (en fait, le calcaire doit être assez blanc, mais il a reçu une finition jaunâtre, je ne sais pas pourquoi… Des travaux de restauration y sont en cours, la photographie date de l’année dernière… Ce portail est daté des années 1670 et généralement attribué au sculpteur poitevin Jean Girouard père (voir en commentaire… je n’ai pas le temps de vérifier ce qui y est dit).

J’ai refait des photographies il y a quelques mois, le portail est passé de noir à jaune (en fait, le calcaire doit être assez blanc, mais il a reçu une finition jaunâtre, je ne sais pas pourquoi… Des travaux de restauration y sont en cours, la photographie date de l’année dernière… Ce portail est daté des années 1670 et généralement attribué au sculpteur poitevin Jean Girouard père (voir en commentaire… je n’ai pas le temps de vérifier ce qui y est dit). Je n’aime pas trop ce style avec les colonnes cannelées surchargées de guirlandes de fruits et de feuilles de laurier notamment…

Je n’aime pas trop ce style avec les colonnes cannelées surchargées de guirlandes de fruits et de feuilles de laurier notamment… … les chapiteaux corinthiens, le décor trop chargé à mon goût de l’entablement. Dans ce style, je préfère de beaucoup la frise d’angelots du

… les chapiteaux corinthiens, le décor trop chargé à mon goût de l’entablement. Dans ce style, je préfère de beaucoup la frise d’angelots du  Mais je vous montre quand même les détails de cette frise, angelots, animaux monstrueux et oiseaux se mêlent dans un décor de rinceaux…

Mais je vous montre quand même les détails de cette frise, angelots, animaux monstrueux et oiseaux se mêlent dans un décor de rinceaux… Les vantaux de la porte très décorée sont a priori en chêne, mais je n’ai pas vérifié s’il y avait eu un contrôle de l’essence et une nouvelle datation pendant la restauration.

Les vantaux de la porte très décorée sont a priori en chêne, mais je n’ai pas vérifié s’il y avait eu un contrôle de l’essence et une nouvelle datation pendant la restauration.

Dans la cour (photographies de 2009) a été reconstruit le monument reliquaire de Sainte-Victoire-Maroze, provenant de l’ ancienne caserne Sainte-Catherine, un temps déposé dans la cour de la Caserne Rivaud, réédifié dans le jardin du musée de Chièvres en 1932.

Dans la cour (photographies de 2009) a été reconstruit le monument reliquaire de Sainte-Victoire-Maroze, provenant de l’ ancienne caserne Sainte-Catherine, un temps déposé dans la cour de la Caserne Rivaud, réédifié dans le jardin du musée de Chièvres en 1932. Regardez cette tête d’angelot joufflu et je trouve un peu triste…

Regardez cette tête d’angelot joufflu et je trouve un peu triste… Au fond de la cour se trouve l’hôtel particulier de Rupert de Chièvres, léguée à la société des Antiquaires de l’Ouest en 1886. Le musée, aujourd’hui géré par la ville, est en cours de réorganisation.

Au fond de la cour se trouve l’hôtel particulier de Rupert de Chièvres, léguée à la société des Antiquaires de l’Ouest en 1886. Le musée, aujourd’hui géré par la ville, est en cours de réorganisation.

Ce monument est un concentré de symboles républicains. Le plâtre préparatoire a été dessiné par Charles Sabouraud, ancien élève de l’école normale, et réalisé par un sculpteur espagnol qui habitait à Parthenay. Il a été inauguré le 9 mars 1924. Le monument se compose d’un haut socle formant un obélisque trapu, devant lequel s’appuie une femme et sur lequel se dresse un coq sur une sphère. La femme est une allégorie de la République, coiffée ici d’un chignon, vêtue à l’Antique, pieds nus, encadrée d’une épée et d’un bouclier.

Ce monument est un concentré de symboles républicains. Le plâtre préparatoire a été dessiné par Charles Sabouraud, ancien élève de l’école normale, et réalisé par un sculpteur espagnol qui habitait à Parthenay. Il a été inauguré le 9 mars 1924. Le monument se compose d’un haut socle formant un obélisque trapu, devant lequel s’appuie une femme et sur lequel se dresse un coq sur une sphère. La femme est une allégorie de la République, coiffée ici d’un chignon, vêtue à l’Antique, pieds nus, encadrée d’une épée et d’un bouclier.

Sur ce détail, vous voyez le visage tourné légèrement sur le côté, à la fois triste mais comme apaisé de la République, le drapé de son vêtement dégage son bras droit, nu, en appui sur l’obélisque. Elle est coiffée d’un chignon très soigné.

Sur ce détail, vous voyez le visage tourné légèrement sur le côté, à la fois triste mais comme apaisé de la République, le drapé de son vêtement dégage son bras droit, nu, en appui sur l’obélisque. Elle est coiffée d’un chignon très soigné.

Au sommet de l’obélisque, un coq (gaulois, symbole de force) se dresse sur une sphère devant laquelle se trouve un rameau de laurier.

Au sommet de l’obélisque, un coq (gaulois, symbole de force) se dresse sur une sphère devant laquelle se trouve un rameau de laurier.