Le dôme de la basilique saint Martin de Tours a été restauré en 2016, dans le cadre de l’année des 1700 ans (supposés) de la naissance de saint Matin.

Le dôme de la basilique saint Martin de Tours a été restauré en 2016, dans le cadre de l’année des 1700 ans (supposés) de la naissance de saint Matin.

En mai 2016, quand je suis allée voir les expositions Robert Capa et la couleur et Bertrand Bellon au château de Tours et 200 ans de tourisme en Touraine à l’hôtel Gouïn, le dôme était sous des échafaudages et la statue de saint Martin déposée (depuis février 2014) dans un atelier de restauration en Dordogne, où il voisinait avec l’archange saint Michel du Mont-Saint-Michel.

En mai 2016, quand je suis allée voir les expositions Robert Capa et la couleur et Bertrand Bellon au château de Tours et 200 ans de tourisme en Touraine à l’hôtel Gouïn, le dôme était sous des échafaudages et la statue de saint Martin déposée (depuis février 2014) dans un atelier de restauration en Dordogne, où il voisinait avec l’archange saint Michel du Mont-Saint-Michel.

Pour la saint Martin (11 novembre), le dôme était débarrassé de ses échafaudages et la statue reposée en grande pompe.

Pour la saint Martin (11 novembre), le dôme était débarrassé de ses échafaudages et la statue reposée en grande pompe.

La ville de Tours aurait voulu la dorer entièrement, mais l’État s’y est opposé, aucune source n’indiquait qu’elle avait été ainsi dorée… la ville avait trouvé un projet de qui le montrait ainsi, mais il n’a sans doute jamais été réalisé (c’est très fréquent dans les projets).

La ville de Tours aurait voulu la dorer entièrement, mais l’État s’y est opposé, aucune source n’indiquait qu’elle avait été ainsi dorée… la ville avait trouvé un projet de qui le montrait ainsi, mais il n’a sans doute jamais été réalisé (c’est très fréquent dans les projets).

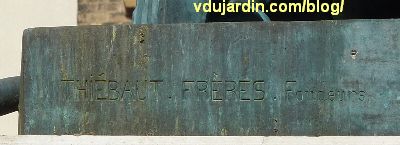

Une solution intermédiaire a été trouvée, dorer les attributs liturgiques, le pallium, la couronne, la crosse, le pectoral et l’anneau, ainsi que le bas des manches, de l’étole et de la chasuble et le bout des chaussures, ce qui donne déjà un effet assez « bling-bling ». Cette statue de 4,25 m de haut est une œuvre du sculpteur Jean [Baptiste] Hugues, fondue par Thiébaut frères.

Une solution intermédiaire a été trouvée, dorer les attributs liturgiques, le pallium, la couronne, la crosse, le pectoral et l’anneau, ainsi que le bas des manches, de l’étole et de la chasuble et le bout des chaussures, ce qui donne déjà un effet assez « bling-bling ». Cette statue de 4,25 m de haut est une œuvre du sculpteur Jean [Baptiste] Hugues, fondue par Thiébaut frères.

La statue de saint Martin qui domine la coupole menace de tomber depuis un moment (premier élément de plomb tombé en 2011)… revoir mon article de 2014, la statue de saint Martin menace Tours.

La statue de saint Martin qui domine la coupole menace de tomber depuis un moment (premier élément de plomb tombé en 2011)… revoir mon article de 2014, la statue de saint Martin menace Tours.

Réédition de l’article du 23 janvier 2010

La première basilique (encore un terme à vous expliquer un jour, disons pour simplifier une grande église construite sur un plan hérité de l’Antiquité romaine et qui abrite le tombeau d’un saint ou des reliques importantes dites reliques insignes) fut construite vers 437 par saint Brice, évêque de Tours, à l’emplacement du tombeau du troisième évêque de la ville (de 371 à 397), saint Martin, mais si vous le connaissez, c’est celui qui a partagé son manteau avec un pauvre. Le tombeau était situé en dehors de la ville, comme il était de tradition jusqu’à la fin de l’époque romaine. C’est la même chose à Poitiers pour le tombeau d’Hilaire et la création de l’abbaye de Saint-Hilaire, hors les murs, et aussi pour le tombeau de sainte Radegonde. Vous trouverez ainsi des exemples dans toutes les anciennes cités romaines. Très vite, l’édifice doit être agrandit et l’évêque Perpet consacre en 482 une nouvelle basilique, vite trop petite elle aussi, le tombeau prestigieux (pare que riche de miracles) de saint Martin attirant les foules. En 818, elle devient collégiale avec un très important chapitre de 200 chanoines. L’histoire est ensuite mouvementée, avec des incendies qui endommagent plus ou moins gravement l’édifice en 853 et 903. Une nouvelle basilique est consacrée en 917, et les chanoines fortifient le faubourg qui devient Châteauneuf. Je vous passe ensuite les détails, que vous pourrez retrouver par les liens en bas de ce papier. Convertie en écurie pendant la révolution, mal entretenue, la nef s’écroule en 1797. En 1802, l’église est éventrée par la nouvelle rue des Halles, seuls les deux tours sont conservées :

… la tour Charlemagne …

… la tour Charlemagne …

… et la tour de l’horloge.

… et la tour de l’horloge.

Dans le renouveau catholique du 19e siècle, il était hors de question d’abandonner le si célèbre tombeau de saint Martin. Dès 1822, des projets de reconstruction, ou plutôt d’une construction neuve et plus modeste, sont établis. Il faudra près de 50 ans pour que le projet aboutisse. C’est finalement l’architecte Victor Laloux qui le mène à bien, la crypte avec le tombeau est inaugurée en 1889, et la nouvelle basilique, de style néo-classique, l’année suivante. L’achèvement des travaux donne lieu à une bénédiction en 1902, mais la basilique n’est finalement consacrée qu’en 1925. En raison des contraintes liées aux terrains qui ont pu être achetés et à l’emplacement du tombeau, le chœur de cette nouvelle basilique n’est pas orienté (tourné vers l’est), mais au nord de l’édifice. Comme je suis allée à Tours la semaine suivant la saint Martin (11 novembre), il y avait de nombreux pèlerins en prière dans la basilique et dans la crypte, je n’ai donc pas pris de photographie pour ne pas les déranger.

Dans le renouveau catholique du 19e siècle, il était hors de question d’abandonner le si célèbre tombeau de saint Martin. Dès 1822, des projets de reconstruction, ou plutôt d’une construction neuve et plus modeste, sont établis. Il faudra près de 50 ans pour que le projet aboutisse. C’est finalement l’architecte Victor Laloux qui le mène à bien, la crypte avec le tombeau est inaugurée en 1889, et la nouvelle basilique, de style néo-classique, l’année suivante. L’achèvement des travaux donne lieu à une bénédiction en 1902, mais la basilique n’est finalement consacrée qu’en 1925. En raison des contraintes liées aux terrains qui ont pu être achetés et à l’emplacement du tombeau, le chœur de cette nouvelle basilique n’est pas orienté (tourné vers l’est), mais au nord de l’édifice. Comme je suis allée à Tours la semaine suivant la saint Martin (11 novembre), il y avait de nombreux pèlerins en prière dans la basilique et dans la crypte, je n’ai donc pas pris de photographie pour ne pas les déranger.

Ici et là, des vestiges de l’ancienne basilique restent visibles ou perceptibles [voir en débit d’article une photographie similaire de novembre 2016, avec les dorures].

Ici et là, des vestiges de l’ancienne basilique restent visibles ou perceptibles [voir en débit d’article une photographie similaire de novembre 2016, avec les dorures].

En sortant de la basilique, empruntez la rue Rapin et admirez les maisons canoniales (maisons des chanoines), du 15e siècle pour certaines. Allez jusqu’au musée Saint-Martin.

En saison (j’y suis passée le dernier jour d’ouverture pour 2009), juste à côté, dans l’ancienne chapelle Saint-Jean, construite au 13e siècle à l’emplacement supposé d’un baptistère fondé par Grégoire de Tours, vous pouvez visiter le musée municipal Saint-Martin, inauguré en 1990. Dans un espace dense, très serré, vous pourrez découvrir la vie de saint Martin, le culte qui lui est rendu, mais surtout admirer quelques vestiges des fresques de l’ancienne église détruite, et une copie du chapiteau avec Daniel dans la fosse aux lions si difficile à voir en vrai.

En saison (j’y suis passée le dernier jour d’ouverture pour 2009), juste à côté, dans l’ancienne chapelle Saint-Jean, construite au 13e siècle à l’emplacement supposé d’un baptistère fondé par Grégoire de Tours, vous pouvez visiter le musée municipal Saint-Martin, inauguré en 1990. Dans un espace dense, très serré, vous pourrez découvrir la vie de saint Martin, le culte qui lui est rendu, mais surtout admirer quelques vestiges des fresques de l’ancienne église détruite, et une copie du chapiteau avec Daniel dans la fosse aux lions si difficile à voir en vrai.

Daniel dans la fosse aux lions est un grand thème traité par les artistes de l’époque romane, je vous en ai montré plusieurs représentations à Poitiers, vous trouverez sur ce précédent article des liens utiles sur ce thème. Ici, il est plus ou moins visible sur le vestige de la tour dite tour Charlemagne. Il se trouve sur la colonne supportant la tribune du pavillon nord.

Daniel dans la fosse aux lions est un grand thème traité par les artistes de l’époque romane, je vous en ai montré plusieurs représentations à Poitiers, vous trouverez sur ce précédent article des liens utiles sur ce thème. Ici, il est plus ou moins visible sur le vestige de la tour dite tour Charlemagne. Il se trouve sur la colonne supportant la tribune du pavillon nord.

Mais il est largement caché par la végétation pour la face où on devrait le voir le mieux…

Mais il est largement caché par la végétation pour la face où on devrait le voir le mieux…

Si vous voulez mieux le voir, il vaut mieux aller sur le trottoir opposé de la rue des halles et vous munir de vos jumelles… car bien sûr, vous avez toujours une paire de jumelles quand vous allez visiter des édifices romans (ou autres). Je blague, mais c’est bien pratique de les avoir toujours à portée de main, le décor est parfois caché bien haut… ou bien loin.

Si vous voulez mieux le voir, il vaut mieux aller sur le trottoir opposé de la rue des halles et vous munir de vos jumelles… car bien sûr, vous avez toujours une paire de jumelles quand vous allez visiter des édifices romans (ou autres). Je blague, mais c’est bien pratique de les avoir toujours à portée de main, le décor est parfois caché bien haut… ou bien loin.

En novembre 2016, la végétation a été enlevée, mais la tour n’est toujours pas restaurée.

En novembre 2016, la végétation a été enlevée, mais la tour n’est toujours pas restaurée.

Pour aller plus loin : mes collègues du service de l’inventaire de la région Centre ont numérisé et mis à la disposition de chacun les dossiers sur l’ancienne basilique (ne pas rater l’abondante iconographie ancienne).

Je poursuis la découverte du monument de la place de la République à Paris. Après les

Je poursuis la découverte du monument de la place de la République à Paris. Après les  Comme pour le lion et la République, la fonte a été réalisée par

Comme pour le lion et la République, la fonte a été réalisée par  Le premier relief illustre le 20 juin 1789… Alors, vite, on révise son histoire de France, tiens, à transmettre aux candidats à la Présidentielle et déjà aux candidats aux primaires: s’ils n’identifient pas correctement les événements de ces douze dates, ils sont disqualifiés! Alors… Vous avez trouvé? Oui, c’est le Serment du jeu de paume. Les députés, réunis pour les états généraux à Versailles, entrent en résistance contre le roi, ils approuvent le texte rédigé par l’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès et lu par Jean-Sylvain Bailly, « de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides »… La composition reprend en gros le célèbre dessin de David…

Le premier relief illustre le 20 juin 1789… Alors, vite, on révise son histoire de France, tiens, à transmettre aux candidats à la Présidentielle et déjà aux candidats aux primaires: s’ils n’identifient pas correctement les événements de ces douze dates, ils sont disqualifiés! Alors… Vous avez trouvé? Oui, c’est le Serment du jeu de paume. Les députés, réunis pour les états généraux à Versailles, entrent en résistance contre le roi, ils approuvent le texte rédigé par l’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès et lu par Jean-Sylvain Bailly, « de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides »… La composition reprend en gros le célèbre dessin de David… … y compris la foule qui applaudit aux fenêtres à l’arrière-plan…

… y compris la foule qui applaudit aux fenêtres à l’arrière-plan… … mais le panier à droite (pain?) n’est pas sur le dessin.

… mais le panier à droite (pain?) n’est pas sur le dessin. 14 juillet 1789… Là, c’est facile! Prise de la Bastille…

14 juillet 1789… Là, c’est facile! Prise de la Bastille… 4 août 1789… Nuit du 4 août… abolition des privilèges, même si certains n’ont toujours pas compris ce que ça veut dire, ou qui doivent croire au transfert des privilèges de la noblesse vers les députés (et autres édiles…).

4 août 1789… Nuit du 4 août… abolition des privilèges, même si certains n’ont toujours pas compris ce que ça veut dire, ou qui doivent croire au transfert des privilèges de la noblesse vers les députés (et autres édiles…). Pour l’instant, perruques, chapeaux, cheveux nus ou tonsures permettent encore de distinguer les trois ordres (noblesse, clergé et Tiers-État).

Pour l’instant, perruques, chapeaux, cheveux nus ou tonsures permettent encore de distinguer les trois ordres (noblesse, clergé et Tiers-État). 14 juillet 1790, Fête de la Fédération… c’est elle qui est fêtée sur la plupart des monuments au Centenaire de la Révolution (voir par exemple

14 juillet 1790, Fête de la Fédération… c’est elle qui est fêtée sur la plupart des monuments au Centenaire de la Révolution (voir par exemple  11 juillet 1792, Proclamation de la Patrie en danger, la guerre avait été déclarée au roi de Bohême et de Hongrie (donc à l’Autriche et non à tout l’Empire romain-germanique) par Louis XVI le 20 avril, puis avait mis son véto au projets de déportation des prêtres réfractaires et de constitution d’un camp de gardes nationaux (Fédérés) pour défendre Paris… Suite à l’entrée en guerre de la Prusse le 6 juillet, l’assemblée nationale contourne ce véto en proclamant la patrie en danger. Les volontaires sont appelés à rejoindre Paris…

11 juillet 1792, Proclamation de la Patrie en danger, la guerre avait été déclarée au roi de Bohême et de Hongrie (donc à l’Autriche et non à tout l’Empire romain-germanique) par Louis XVI le 20 avril, puis avait mis son véto au projets de déportation des prêtres réfractaires et de constitution d’un camp de gardes nationaux (Fédérés) pour défendre Paris… Suite à l’entrée en guerre de la Prusse le 6 juillet, l’assemblée nationale contourne ce véto en proclamant la patrie en danger. Les volontaires sont appelés à rejoindre Paris… … ce qui permet la victoire célébrée sur la plaque suivante, 20 septembre 1792, La bataille de Valmy, les armées prussiennes sont stoppées par les troupes révolutionnaires, commandées par Charles-François Dumouriez, aux portes de Paris, dans la Marne… Le début d’une série de victoires. Vous avez remarqué le grand chêne à droite du relief? Le même jour, l’assemblée nationale vote la laïcisation de l’état civil et l’autorisation du divorce! Et renouvelle la Commune insurrectionnelle de Paris.

… ce qui permet la victoire célébrée sur la plaque suivante, 20 septembre 1792, La bataille de Valmy, les armées prussiennes sont stoppées par les troupes révolutionnaires, commandées par Charles-François Dumouriez, aux portes de Paris, dans la Marne… Le début d’une série de victoires. Vous avez remarqué le grand chêne à droite du relief? Le même jour, l’assemblée nationale vote la laïcisation de l’état civil et l’autorisation du divorce! Et renouvelle la Commune insurrectionnelle de Paris. L’histoire se précipite et le 21 septembre 1792 est la date suivante… Dès le lendemain de Valmy (ou plutôt le lendemain des décisions législatives précédentes), la Convention nationale tient sa première séance et proclame L’abolition de la royauté, proclame la République et décide de l’instauration du suffrage universel (ça ne va pas durer) pour ratifier la nouvelle constitution . Le calendrier est revu et l’on passe de 1792 à l’an I de la République!

L’histoire se précipite et le 21 septembre 1792 est la date suivante… Dès le lendemain de Valmy (ou plutôt le lendemain des décisions législatives précédentes), la Convention nationale tient sa première séance et proclame L’abolition de la royauté, proclame la République et décide de l’instauration du suffrage universel (ça ne va pas durer) pour ratifier la nouvelle constitution . Le calendrier est revu et l’on passe de 1792 à l’an I de la République! Du coup, la date suivante est le… 13 prairial an II (1er juin 1794), là, j’avoue que j’ai dû chercher! Il s’agit de la Bataille navale de prairial qui a opposé Français et Anglais au large d’Ouessant. Les Anglais tentaient d’empêcher le passage de vivres en provenance des États-Unis. La victoire est revendiquée… par les deux camps! Les Français ont perdu 7 navires mais les Anglais n’ont pas intercepté la cargaison de vivres.

Du coup, la date suivante est le… 13 prairial an II (1er juin 1794), là, j’avoue que j’ai dû chercher! Il s’agit de la Bataille navale de prairial qui a opposé Français et Anglais au large d’Ouessant. Les Anglais tentaient d’empêcher le passage de vivres en provenance des États-Unis. La victoire est revendiquée… par les deux camps! Les Français ont perdu 7 navires mais les Anglais n’ont pas intercepté la cargaison de vivres. Nous voici donc le 29 juillet 1830. Les Trois glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) se terminent par l’instauration de la monarchie constitutionnelle dite Monarchie de juillet… Le 30 juillet, Charles X est éliminé et Louis-Philippe arrive le lendemain.

Nous voici donc le 29 juillet 1830. Les Trois glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) se terminent par l’instauration de la monarchie constitutionnelle dite Monarchie de juillet… Le 30 juillet, Charles X est éliminé et Louis-Philippe arrive le lendemain. De Révolution en révolution, on passe au 4 mars 1848. Marianne trône maintenant derrière la table du Conseil. La Révolution, qui a commencé par l’insurrection de Paris le 22 février, c’est soldée par l’instauration de la Deuxième République le 24 février. Le 4 mars 1848, c’est l’adoption du suffrage universel (masculin)…

De Révolution en révolution, on passe au 4 mars 1848. Marianne trône maintenant derrière la table du Conseil. La Révolution, qui a commencé par l’insurrection de Paris le 22 février, c’est soldée par l’instauration de la Deuxième République le 24 février. Le 4 mars 1848, c’est l’adoption du suffrage universel (masculin)… L’histoire de France est tronquée du Second Empire et nous voici le 4 septembre 1870. Il s’agit de la date de la Proclamation de la troisième République. Le 2 septembre, Napoléon III avait été battu à Sedan, entraînant de nouvelles émeutes à Paris et la convocation dans l’urgence du corps législatif.

L’histoire de France est tronquée du Second Empire et nous voici le 4 septembre 1870. Il s’agit de la date de la Proclamation de la troisième République. Le 2 septembre, Napoléon III avait été battu à Sedan, entraînant de nouvelles émeutes à Paris et la convocation dans l’urgence du corps législatif. Cette fois, la Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871) est passée sous silence. On arrive au dernier relief, qui relate un fait qui eut lieu le jour même de l’inauguration du plâtre préfigurant le monument de la République! Nous sommes le 14 juillet 1880, première fête nationale officiellement à cette date (voir plus haut au 14 juillet 1890).

Cette fois, la Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871) est passée sous silence. On arrive au dernier relief, qui relate un fait qui eut lieu le jour même de l’inauguration du plâtre préfigurant le monument de la République! Nous sommes le 14 juillet 1880, première fête nationale officiellement à cette date (voir plus haut au 14 juillet 1890). La scène se passe sur la place de la Bastille, le petit génie de la Liberté qui se trouve place de la Bastille.

La scène se passe sur la place de la Bastille, le petit génie de la Liberté qui se trouve place de la Bastille. La place de la République à Paris, réaménagée en 2013, est devenue un lieu de recueillement après avoir été longtemps le point de départ ou d’arrivée des grandes manifestations… Mais qui regarde vraiment le monument? Pourtant, il est constitué de quatre figures allégoriques (je vous en parle dans cet article) et de douze plaques en bronze racontant les principaux épisodes de l’histoire de la République (à découvrir dans un prochain article).

La place de la République à Paris, réaménagée en 2013, est devenue un lieu de recueillement après avoir été longtemps le point de départ ou d’arrivée des grandes manifestations… Mais qui regarde vraiment le monument? Pourtant, il est constitué de quatre figures allégoriques (je vous en parle dans cet article) et de douze plaques en bronze racontant les principaux épisodes de l’histoire de la République (à découvrir dans un prochain article). Toutes les statues sont du sculpteur Léopold Morice (Nîmes, 1846 – Paris, 1920) et l’architecte du monument n’est autre que son grand frère Charles Morice (

Toutes les statues sont du sculpteur Léopold Morice (Nîmes, 1846 – Paris, 1920) et l’architecte du monument n’est autre que son grand frère Charles Morice ( Le monument, commandé en 1879, est dédié » A la gloire de la République Française, la ville de Paris, 1883 » (inscription sous les armoiries de la ville de Paris) et a été construit de 1880 (mise en place d’un modèle en plâtre le 14 juillet) à 1883 (inauguration officielle… encore le 14 juillet!).

Le monument, commandé en 1879, est dédié » A la gloire de la République Française, la ville de Paris, 1883 » (inscription sous les armoiries de la ville de Paris) et a été construit de 1880 (mise en place d’un modèle en plâtre le 14 juillet) à 1883 (inauguration officielle… encore le 14 juillet!). La République qui domine la colonne est un concentré des

La République qui domine la colonne est un concentré des  elle est coiffée d’un bonnet phrygien et d’une couronne, elle brandit un rameau d’olivier.

elle est coiffée d’un bonnet phrygien et d’une couronne, elle brandit un rameau d’olivier. Habillée à l’Antique, en appui sur les droits de l’homme…

Habillée à l’Antique, en appui sur les droits de l’homme… … elle porte une courte épée dans un fourreau contre son flanc gauche…

… elle porte une courte épée dans un fourreau contre son flanc gauche… … et est pieds nus dans ses sandales.

… et est pieds nus dans ses sandales. Impossible de prendre l’inscription « droits de l’Homme » dans sa totalité…

Impossible de prendre l’inscription « droits de l’Homme » dans sa totalité… Les trois autres allégories, sculptées en pierre, se répartissent autour de la colonne et illustrent la devise républicaine : Liberté, égalité, fraternité. Elles se distinguent par leurs attributs, et au cas où, leur « nom » est ajouté au-dessus ;-). Je commence donc par la Liberté…

Les trois autres allégories, sculptées en pierre, se répartissent autour de la colonne et illustrent la devise républicaine : Liberté, égalité, fraternité. Elles se distinguent par leurs attributs, et au cas où, leur « nom » est ajouté au-dessus ;-). Je commence donc par la Liberté… Nu-tête, elle est assise devant un chêne et brandit un flambeau. Alors que la célèbre

Nu-tête, elle est assise devant un chêne et brandit un flambeau. Alors que la célèbre  L’Égalité semble un peu crispée, avec sa main cramponnée sur le drapeau…

L’Égalité semble un peu crispée, avec sa main cramponnée sur le drapeau… Elle a un air martial avec les attributs d’Athêna, déesse de la guerre : la cuirasse (égide) est sanglée par dessus sa robe et ses jupons et elle porte le casque typique de la déesse.

Elle a un air martial avec les attributs d’Athêna, déesse de la guerre : la cuirasse (égide) est sanglée par dessus sa robe et ses jupons et elle porte le casque typique de la déesse. Elle tient de la main droite un drapeau à la hampe ceinte d’une cocarde et portant le chiffre de la République (RF).

Elle tient de la main droite un drapeau à la hampe ceinte d’une cocarde et portant le chiffre de la République (RF). Elle tient de la main gauche le niveau triangulaire des charpentiers.

Elle tient de la main gauche le niveau triangulaire des charpentiers. La Fraternité est est vêtue d’une robe au corsage lacé de manière assez serrée.

La Fraternité est est vêtue d’une robe au corsage lacé de manière assez serrée. Coiffée d’un foulard noué derrière la tête, la Fraternité est assise avec un bouquet d’anémones qui s’échappent de la corne d’abondance posée sur ses genoux.

Coiffée d’un foulard noué derrière la tête, la Fraternité est assise avec un bouquet d’anémones qui s’échappent de la corne d’abondance posée sur ses genoux. De sa main droite, elle s’appuie sur les brancards d’une charrue.

De sa main droite, elle s’appuie sur les brancards d’une charrue. A ses pieds deux enfants potelés (dodus pour faire plaisir à Maryse?) semblent concentrés sur un livre. Derrière eux, gerbes de blé et raisins symbolisent l’abondance.

A ses pieds deux enfants potelés (dodus pour faire plaisir à Maryse?) semblent concentrés sur un livre. Derrière eux, gerbes de blé et raisins symbolisent l’abondance. Des cuirs posés sur des faisceaux de licteur (revoir les

Des cuirs posés sur des faisceaux de licteur (revoir les  Devant le monument, un lion majestueux (3 mètres de long quand même) garde une urne marquée du « Suffrage universel »…

Devant le monument, un lion majestueux (3 mètres de long quand même) garde une urne marquée du « Suffrage universel »… Elle porte la marque des fondeurs

Elle porte la marque des fondeurs  … et des trophées marqués 1789 accompagnés de palmes.

… et des trophées marqués 1789 accompagnés de palmes. Lui aussi porte la marque de » Thiébaut frères fondeurs ».

Lui aussi porte la marque de » Thiébaut frères fondeurs ». En ce samedi, nous restons à

En ce samedi, nous restons à

…et, sur un haut socle quadrangulaire, une statue en bronze qui porte la signature de Charles [Marie] Textor (« Ch. Textor / Lyon 1888 »), un artiste lyonnais (Lyon, 1835 – Lyon, 1905). Le monument a été inauguré le 8 octobre 1888 par le président Sadi Carnot.

…et, sur un haut socle quadrangulaire, une statue en bronze qui porte la signature de Charles [Marie] Textor (« Ch. Textor / Lyon 1888 »), un artiste lyonnais (Lyon, 1835 – Lyon, 1905). Le monument a été inauguré le 8 octobre 1888 par le président Sadi Carnot. Ce bronze a été fondu par

Ce bronze a été fondu par

L’une des faces latérales porte des éléments de sa biographie et de ses travaux scientifiques : « Considérations sur la théorie mathématique du jeu – Lyon,1802 ; Découverte de l’électromagnétisme, 1820 ; Recueil d’observations électro-dynamiques, Paris, 1822 ; Exposé méthodique des phénomènes et des lois de ces phénomènes, Paris, 1823 ; Théorie des phénomènes électro-dynamiques uniquement déduite de l’expérience, Paris, 1826 ; Essai sur la philosophie des sciences ou exposition analytique d’une exposition naturelle de toutes les connaissances humaines, Paris ». Au centre est inscrite une citation d’Ampère: « Par le fluide messager la pensée transportée unit les cités et les mondes », allusion au télégraphe électrique dont il est l’inventeur.

L’une des faces latérales porte des éléments de sa biographie et de ses travaux scientifiques : « Considérations sur la théorie mathématique du jeu – Lyon,1802 ; Découverte de l’électromagnétisme, 1820 ; Recueil d’observations électro-dynamiques, Paris, 1822 ; Exposé méthodique des phénomènes et des lois de ces phénomènes, Paris, 1823 ; Théorie des phénomènes électro-dynamiques uniquement déduite de l’expérience, Paris, 1826 ; Essai sur la philosophie des sciences ou exposition analytique d’une exposition naturelle de toutes les connaissances humaines, Paris ». Au centre est inscrite une citation d’Ampère: « Par le fluide messager la pensée transportée unit les cités et les mondes », allusion au télégraphe électrique dont il est l’inventeur. André Marie Ampère est représenté assis dans un fauteuil, écrivant un traité à la plume. Sous le fauteuil, un autre livre est posé sur la tranche.

André Marie Ampère est représenté assis dans un fauteuil, écrivant un traité à la plume. Sous le fauteuil, un autre livre est posé sur la tranche. Derrière son fauteuil, au sol, sont posées des rameaux. Son vêtement passe par-dessus le dossier.

Derrière son fauteuil, au sol, sont posées des rameaux. Son vêtement passe par-dessus le dossier. Voici un détail d’André Marie Ampère. Le traité qu’il est en train d’écrire porte l’inscription « électrodynamique ».

Voici un détail d’André Marie Ampère. Le traité qu’il est en train d’écrire porte l’inscription « électrodynamique ». Je pensais vous avoir déjà montré la statue de

Je pensais vous avoir déjà montré la statue de

Rouget de Lisle (enfin, sa statue en bronze) se dresse sur un haut socle place de la Chevalerie à Lons-le-Saunier.

Rouget de Lisle (enfin, sa statue en bronze) se dresse sur un haut socle place de la Chevalerie à Lons-le-Saunier. Le monument est très bavard et raconte son histoire… en majuscules, mais je vous mets le texte en minuscules, c’est plus facile et agréable à lire. Sur la face principale, le texte de la Marseillaise est gravé dans le bronze. Au dos, on peut lire » ROUGET DE LISLE / Né à Lons-le-Saunier le 10 mai 1760 / mort à Choisy-le-Roy le 27 juin 1836 / auteur de la Marseillaise / Ce chant de la patrie / lui fut inspiré et fut créé par lui / à Strasbourg / 1792 / Ce monument est érigé à sa mémoire / par sa ville natale / et par souscription nationale 1880 / classé monument historique 1990 / Restauré en 1991 par la marbrerie Nachon à Lons-le-Saunier « . Sur les côtés, des citations » Cela est divin et rare d’ajouter / un chant éternel à la voix des nations / Michelet » ; » La Marseillaise est liée à la Révolution / et fait partie de notre délivrance / Victor Hugo » et » La Marseillaise est un chant de fraternité / Michelet « . La

Le monument est très bavard et raconte son histoire… en majuscules, mais je vous mets le texte en minuscules, c’est plus facile et agréable à lire. Sur la face principale, le texte de la Marseillaise est gravé dans le bronze. Au dos, on peut lire » ROUGET DE LISLE / Né à Lons-le-Saunier le 10 mai 1760 / mort à Choisy-le-Roy le 27 juin 1836 / auteur de la Marseillaise / Ce chant de la patrie / lui fut inspiré et fut créé par lui / à Strasbourg / 1792 / Ce monument est érigé à sa mémoire / par sa ville natale / et par souscription nationale 1880 / classé monument historique 1990 / Restauré en 1991 par la marbrerie Nachon à Lons-le-Saunier « . Sur les côtés, des citations » Cela est divin et rare d’ajouter / un chant éternel à la voix des nations / Michelet » ; » La Marseillaise est liée à la Révolution / et fait partie de notre délivrance / Victor Hugo » et » La Marseillaise est un chant de fraternité / Michelet « . La  Ce monument a été inauguré le 27 août 1882 et est signé et daté » A. BARTHOLDI / SCit 1882 « … [Frédéric]

Ce monument a été inauguré le 27 août 1882 et est signé et daté » A. BARTHOLDI / SCit 1882 « … [Frédéric]  Le bronze a été fondu par » THIEBAUT FRERES Fondeur « , Thiébaut frères, mes fidèles lecteurs commencent à les connaître (revoir le monument de

Le bronze a été fondu par » THIEBAUT FRERES Fondeur « , Thiébaut frères, mes fidèles lecteurs commencent à les connaître (revoir le monument de  Le voici qui se dresse tout en mouvement retenu sur son socle, prêt pour une envolée lyrique…

Le voici qui se dresse tout en mouvement retenu sur son socle, prêt pour une envolée lyrique… Il est représenté sous les traits d’un homme jeune et volontaire…

Il est représenté sous les traits d’un homme jeune et volontaire…

L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale).

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale). Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « …

Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « … ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le

ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le  L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite.

L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite. Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton…

Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton… Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre…

Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre… …et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail.

…et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail. et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme.

et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme. Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle.

Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle. Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine.

Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine. Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral.

Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral. Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830.

Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830. Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « .

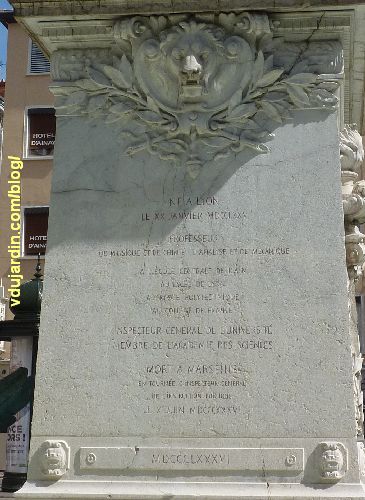

Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846.

Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846. Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942.

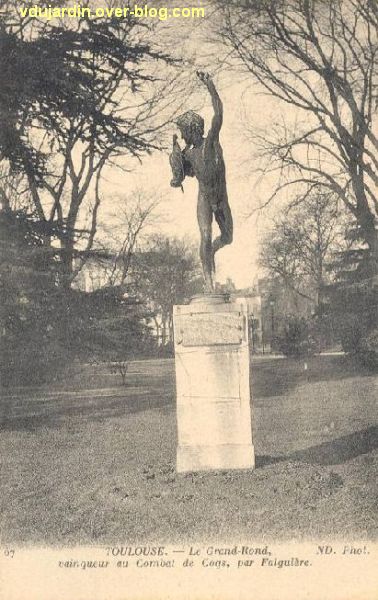

Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942. Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans le jardin du Grand-Rond à Toulouse. Aujourd’hui, ce sera pour y voir le Vainqueur au combat de coqs. L’original était de Jean Alexandre Joseph Falguière (1831-1900, je vous en ai parlé pour

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans le jardin du Grand-Rond à Toulouse. Aujourd’hui, ce sera pour y voir le Vainqueur au combat de coqs. L’original était de Jean Alexandre Joseph Falguière (1831-1900, je vous en ai parlé pour  Il y a quelques semaines, en vous parlant de

Il y a quelques semaines, en vous parlant de  La voici de plus près, de face…

La voici de plus près, de face… Encore un peu plus près…

Encore un peu plus près… Regardez la légèreté du soldat…

Regardez la légèreté du soldat… … et quand on tourne un peu autour de la sculpture, la souffrance de son regard, son glaive brisé…

… et quand on tourne un peu autour de la sculpture, la souffrance de son regard, son glaive brisé… Admirez la qualité de la sculpture, ici sur le drapé et le pied droit du soldat…

Admirez la qualité de la sculpture, ici sur le drapé et le pied droit du soldat… … ou encore sur le pectoral (partie de l’armure protégeant la poitrine) orné d’une tête de Méduse (sensée pétrifiée l’ennemi de son regard) porté par la Victoire.

… ou encore sur le pectoral (partie de l’armure protégeant la poitrine) orné d’une tête de Méduse (sensée pétrifiée l’ennemi de son regard) porté par la Victoire. Le titre de l’œuvre figure sur sa base, Gloria…

Le titre de l’œuvre figure sur sa base, Gloria… … Victis (Gloire aux vaincus). Au passage, le pied de la Victoire est aussi visible sur cette photographie.

… Victis (Gloire aux vaincus). Au passage, le pied de la Victoire est aussi visible sur cette photographie. La signature du sculpteur, (Antonin) Mercié aussi…

La signature du sculpteur, (Antonin) Mercié aussi… …ainsi que celle du fondeur, les frères Thiébaut, qui ont aussi fondu le

…ainsi que celle du fondeur, les frères Thiébaut, qui ont aussi fondu le  Sur la face arrière du socle figure la mention de la souscription qui a permis d’ériger le monument en 1881. Sur la face principale, vous le devinez sur la deuxième photographie, est inscrite la dédicace, » aux enfants / des Deux-Sèvres / morts pour la défense / du pays / 1870-1871 « .

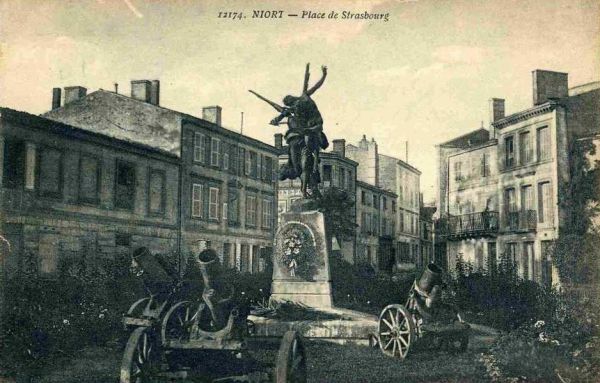

Sur la face arrière du socle figure la mention de la souscription qui a permis d’ériger le monument en 1881. Sur la face principale, vous le devinez sur la deuxième photographie, est inscrite la dédicace, » aux enfants / des Deux-Sèvres / morts pour la défense / du pays / 1870-1871 « . Pour la route, je vous ajoute une vue sur une carte postale ancienne, quand les arbres n’avaient pas encore poussé… et avec des canons bien guerriers tout autour.

Pour la route, je vous ajoute une vue sur une carte postale ancienne, quand les arbres n’avaient pas encore poussé… et avec des canons bien guerriers tout autour. Alors que l’armistice du 28 janvier 1871 approche (voir plus bas), je vous présente le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. Cet article a été rédigé en janvier 2009, complété avec de nouvelles photographies en janvier 2010, puis en novembre 2011 avec les informations trouvées dans la presse numérisée. Depuis la rédaction de cet article, le square a perdu massacre

Alors que l’armistice du 28 janvier 1871 approche (voir plus bas), je vous présente le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. Cet article a été rédigé en janvier 2009, complété avec de nouvelles photographies en janvier 2010, puis en novembre 2011 avec les informations trouvées dans la presse numérisée. Depuis la rédaction de cet article, le square a perdu massacre  Le monument représente un soldat effondré au pied d’un obélisque. Il a été inauguré le 22 décembre 1895, si vous voulez lire les détails des discours ou lire le menu du banquet, vous pouvez en voir ce que dit l’Avenir de la Vienne, 124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895,

Le monument représente un soldat effondré au pied d’un obélisque. Il a été inauguré le 22 décembre 1895, si vous voulez lire les détails des discours ou lire le menu du banquet, vous pouvez en voir ce que dit l’Avenir de la Vienne, 124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895,  Le bronze représentant le soldat effondré est signé de

Le bronze représentant le soldat effondré est signé de  Il porte aussi la signature des fondeurs, les frères Thiébaut (qui ont aussi fondu le Gloria Victis d’Antonin Mercié à

Il porte aussi la signature des fondeurs, les frères Thiébaut (qui ont aussi fondu le Gloria Victis d’Antonin Mercié à  Revenons au monument. Au sommet de l’obélisque, la dédicace aux enfants de la Vienne morts pour la France et des symboles républicains, la palme, les couronnes de laurier, les feuilles de chêne.

Revenons au monument. Au sommet de l’obélisque, la dédicace aux enfants de la Vienne morts pour la France et des symboles républicains, la palme, les couronnes de laurier, les feuilles de chêne. Voici le détail des genoux du soldat…

Voici le détail des genoux du soldat… …et son expression de souffrance, effondré sur le canon et son épée, le long fusil au côté…

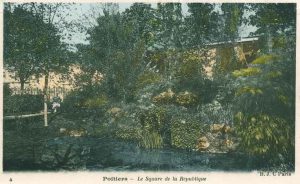

…et son expression de souffrance, effondré sur le canon et son épée, le long fusil au côté… Photo : Paysagiste de renommée internationale, Edouard André avait créé en 1893-1894 le Square de la République. Cette carte postale garde seule mémoire de sa végétation luxuriante : une chape de béton a été coulée sur ce jardin, et désormais une rue passe à l’emplacement du bassin et des rocailles. ©Grégory Vouhé Pour en savoir plus : « Edouard André. Jardins pour Poitiers », L’Actualité Poitou-Charentes n° 96, p. 42-44.

Photo : Paysagiste de renommée internationale, Edouard André avait créé en 1893-1894 le Square de la République. Cette carte postale garde seule mémoire de sa végétation luxuriante : une chape de béton a été coulée sur ce jardin, et désormais une rue passe à l’emplacement du bassin et des rocailles. ©Grégory Vouhé Pour en savoir plus : « Edouard André. Jardins pour Poitiers », L’Actualité Poitou-Charentes n° 96, p. 42-44.