Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à Chaumont-sur-Loire. Je vous rappelle que j’y suis allée avec Jardin zen le vendredi 11 juin 2010. Un peu de soleil, ça vous dit ? Je vous emmène Dix pieds sous terre, dans le jardin n° 17, conçu par Tony Balmé, menuisier, Ingrid Saumur, paysagiste DPLG, David Fabien, paysagiste, Franck Boulanger (voir aussi son autre site, plus surprenant sur la page d’accueil, graphiste et Fabrice Ramalinghom, danseur et chorégraphe, jardin réalisé avec le concours de l’artiste textile Lorenzo Nanni.

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à Chaumont-sur-Loire. Je vous rappelle que j’y suis allée avec Jardin zen le vendredi 11 juin 2010. Un peu de soleil, ça vous dit ? Je vous emmène Dix pieds sous terre, dans le jardin n° 17, conçu par Tony Balmé, menuisier, Ingrid Saumur, paysagiste DPLG, David Fabien, paysagiste, Franck Boulanger (voir aussi son autre site, plus surprenant sur la page d’accueil, graphiste et Fabrice Ramalinghom, danseur et chorégraphe, jardin réalisé avec le concours de l’artiste textile Lorenzo Nanni.

Cette fois, nous nous enfonçons vraiment sous terre, entre des planches de coffrage…

Cette fois, nous nous enfonçons vraiment sous terre, entre des planches de coffrage…

Et regardez comme Jardin zen s’amuse dans ce jardin, sur son petit banc… (elle doit avoir plus ou moins la même photo avec moi!).

Et regardez comme Jardin zen s’amuse dans ce jardin, sur son petit banc… (elle doit avoir plus ou moins la même photo avec moi!).

Elle a d’ailleurs bien raison, car c’est bien pratique, un jardin comme ça pour faire des photographies… Un jardin au ras des yeux, nous n’avons pas l’habitude, et celà donne un point de vue complètement différent.

Elle a d’ailleurs bien raison, car c’est bien pratique, un jardin comme ça pour faire des photographies… Un jardin au ras des yeux, nous n’avons pas l’habitude, et celà donne un point de vue complètement différent.

Et c’est l’un des rares jardins où la plupart des plantes sont étiquetées, bien pratique aussi si l’on veut prendre des notes pour notre propre jardin.

Et c’est l’un des rares jardins où la plupart des plantes sont étiquetées, bien pratique aussi si l’on veut prendre des notes pour notre propre jardin.

Je vous laisse faire le tour avec moi…

Je vous laisse faire le tour avec moi…

Allez, encore quelques petits oeillets pour la route, il faudra attendre quelques mois pour en revoir en fleur.

Allez, encore quelques petits oeillets pour la route, il faudra attendre quelques mois pour en revoir en fleur.

Si vous souhaitez déjà faire un tour, je vous conseille d’aller sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire, vous y trouverez toutes les informations pratiques et une description de chaque jardin du concours 2010, sur le thème Jardins corps et âmes.

Pour retrouver les articles de 2010 / Jardins corps et âmes :

- un premier aperçu

- le premier jardin, Métempsycose , conçu par Timothée Blancpain et Philippe Caillaud

- le deuxième jardin, Hommage à Lady Day, Anne Zaragoza, Jasper Springeling, Berno Strootman et Matthijs Willemsen

- le troisième jardin, Ma terre, mater, conçu par Olivier Hostiou, ingénieur paysagiste, Marie Forêt et Laurent Weiss

- le jardin 4, Signes de vie, conçu par Flavio Pollano et Maurice Kanah

- le jardin 4 bis, Le Labyrinthe de la Mémoire, de Anne et Patrick Poirier

- le jardin n° 5, Jardi-nez, conçu par Guylaine Piketty et Sylvie Polo, pas chroniqué

- le jardin n° 6, le carré des simples, une alchimie du corps à l’âme ?, conçu par Jean-Claude Charlet, Anne Ribes, Elaine Jarvis et Cécile Halley des Fontaines.

- le jardin 7, jardin de la terre gaste, conçu par Jean-Pierre et Tangi Le Dantec Le Dantec, avec l’aide de Julien Fleischl

- le jardin 8, Rêverie dans la nature, conçu par Francesca Fornasari et Elisabetta Fermani

- le jardin 9, rêve de Pantagruel, conçu par Carlotta Montefoschi, Niccolo Cau, Elsa Pandozi, Maria Cecilia Villanis Ziani, Nelda Tripicchio et Ricardo Walker Campos

- le jardin 10, Un divan au jardin, conçu par Emeline Escats, Raphaël Beuchot, Fanny Perrot, Camille Picot et Leila Si Moussa

- le jardin 11, Philocephalus Hortus, conçu par François Laborie, Jérôme Fortin, Sibila Jaksic, Alain Cousseran, Philippe Borderieux, Patrick Latour et Alain Weiss

- le jardin 12, Hortithérapie sensorielle, conçu par Stefano Marinaz, Francesca Vacirca et Daniela Tonegatti

- le jardin 13, L’arbre à prières, conçu par le collectif First republik

- le jardin14, Contactez-moi, conçu par Loic Nys, Sébastien Roussel, Cécile Larcher et Sébastien Migné

- le jardin15, Cupidon s’en fout, conçu par Didier Courant, Phillip Robert, Gilles Pujol, Ronan Séné et Yann Bruneau

- le jardin 16, Bon thé bon genre, conçu par PiP Partnership – George Richardson et Jules Arthur –

- le jardin 17, Dix pieds sous terre, conçu par Tony Balmé, Ingrid Saumur, David Fabien, Franck Boulanger et Fabrice Ramalinghom,

- le jardin 18, Le jardin qui chante, conçu par Rosalie Zeile et Amalia Besada

- le jardin 19, jardin de la terre gaste, conçu par Christophe Marchalot et Félicia Fortuna

- le jardin 19bis, Main dans la main, conçu par aroline Bourgeois, Virginie Brana, Marie Carayon, Annabelle Guehria, Nicolas Houdin, Christophe Lemoing, Cécile Mercat, Marcos Sampaio et Marie-France Taudière

- le jardin 20, Le vilain petit jardin de Jean-Michel Vilain, conçu par Arno Denis, Pauline Robiliard et Xavier Coquelet

- le jardin 21, calligrâme, conçu par Hélène Le Merdy, Michaël Ripoche, Jean-Michel Letellier et Miki Nakamura

- le jardin 22, Des racines du corps à la bulle de l’âme, conçu Géraldine Gerin-Bougrain, Caroline Foulonneau et Julie Colin

- le jardin 23, Igloolik ultima, conçu par Julien Lachal, Julie Bernard et Agathe Faure

- le jardin n° 24, Le creux de la main, conçu par Juliette Berny, Fanny Cassat et Renaud Le Creff

- le vallon des brumes

- les oeuvres de Anne et Patrick Poirier

- les oeuvres de Marc Deneyer, Patrick Blanc, Benoît Mangin et Marion Laval-Jeantet

- les oeuvres de François Méchain, Rainer Gross, Erik Borja et Simon Crouzet

- les oeuvres de Bob Verschueren, Karine Bonneval, Marie-Jésus Diaz

- les oeuvres de Marie Denis

- Colorès, de Michel Racine et Béatrice Saurel, qui a été complété depuis l’année dernière.

- et les liens vers les articles des années précédentes

Dans le square François Sicard à Tours, à deux pas du musée des Beaux-Arts, se trouve une statue de Michel Colombe réalisée en 1945 par Pierre Dandelot pour remplacer un groupe sculpté en bronze qui représentait François Sicard et Victor Laloux envoyée à la fonte en 1942 (voir

Dans le square François Sicard à Tours, à deux pas du musée des Beaux-Arts, se trouve une statue de Michel Colombe réalisée en 1945 par Pierre Dandelot pour remplacer un groupe sculpté en bronze qui représentait François Sicard et Victor Laloux envoyée à la fonte en 1942 (voir  Revenons au sujet du jour… Sur le socle, je n’ai pas trouvé la signature de l’auteur. Mais l’identification de l’œuvre ne pose pas de problème, c’est écrit dessus… » A / MICHEL / COLOMBE / 1430-1512 « . D’après la documentation que j’ai consultée, il est né vers 1430, probablement à Bourges, et mort à Tours vers 1513. Installé à Tours vers 1496 pour suivre la cour royale, il réalise à partir de 1499 une commande de la reine Anne de Bretagne, pour l’église des Carmes : le tombeau en marbre de Carrare pour son père François II de Bretagne, tombeau qui se trouve maintenant dans la cathédrale de Nantes (je dois avoir une photographie quelque part, je vous la montrerai à l’occasion). L’atelier de Michel Colombe serait aussi à l’auteur de la partie française du tombeau des enfants de Charles VIII installé dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. On lui attribue également une partie de la fontaine de Beaune à Tours, que je vous montrerai bientôt.

Revenons au sujet du jour… Sur le socle, je n’ai pas trouvé la signature de l’auteur. Mais l’identification de l’œuvre ne pose pas de problème, c’est écrit dessus… » A / MICHEL / COLOMBE / 1430-1512 « . D’après la documentation que j’ai consultée, il est né vers 1430, probablement à Bourges, et mort à Tours vers 1513. Installé à Tours vers 1496 pour suivre la cour royale, il réalise à partir de 1499 une commande de la reine Anne de Bretagne, pour l’église des Carmes : le tombeau en marbre de Carrare pour son père François II de Bretagne, tombeau qui se trouve maintenant dans la cathédrale de Nantes (je dois avoir une photographie quelque part, je vous la montrerai à l’occasion). L’atelier de Michel Colombe serait aussi à l’auteur de la partie française du tombeau des enfants de Charles VIII installé dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. On lui attribue également une partie de la fontaine de Beaune à Tours, que je vous montrerai bientôt. La statue en calcaire, qui mériterait bien un petit nettoyage et une mise en valeur par la ville de Tours, représente Michel Colombe debout, le pied gauche un peu en avant, en appui sur un bloc de pierre près à être sculpté.

La statue en calcaire, qui mériterait bien un petit nettoyage et une mise en valeur par la ville de Tours, représente Michel Colombe debout, le pied gauche un peu en avant, en appui sur un bloc de pierre près à être sculpté. Il porte dans la main gauche un gros maillet et est vêtu de chausses et d’une robe.

Il porte dans la main gauche un gros maillet et est vêtu de chausses et d’une robe. Je vous ai déjà montré plusieurs fois la façade de Notre-Dame-la-Grande (voir ci-dessous), mais nous n’en avons pas encore fait le tour… Cette fois, nous allons voir le personnage situé à droite de

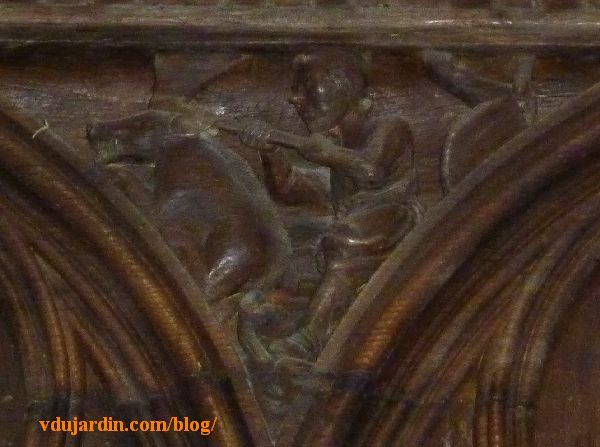

Je vous ai déjà montré plusieurs fois la façade de Notre-Dame-la-Grande (voir ci-dessous), mais nous n’en avons pas encore fait le tour… Cette fois, nous allons voir le personnage situé à droite de  Cette fois, la sculpture est mal conservée, et le restaurateur a fait le choix de mettre un bloc non sculpté à la place de la tête détruite. De qui s’agit-il ? Probablement de David, qui est le plus souvent représenté ainsi, assis sur un trône (ici, le siège bas ne semble pas avoir de dossier), richement vêtu (ici un vêtement qui semble en brocard ou richement brodé) et jouant de la harpe ou psaltérion. David est, dans l’Ancien testament, le fils de Jessé, roi de Juda et d’Israël. On le trouve dans les deux livres de Samuel et dans le premier livre des Rois. Il est connu pour avoir vaincu le géant Goliath à l’aide de sa fronde, mais surtout, il est l’auteur présumé des Psaumes, d’où sa représentation sous les traits d’un musicien, et plus particulièrement un joueur de psaltérion, sorte de harpe qui, à l’époque romane, accompagnait les champs des Psaumes.

Cette fois, la sculpture est mal conservée, et le restaurateur a fait le choix de mettre un bloc non sculpté à la place de la tête détruite. De qui s’agit-il ? Probablement de David, qui est le plus souvent représenté ainsi, assis sur un trône (ici, le siège bas ne semble pas avoir de dossier), richement vêtu (ici un vêtement qui semble en brocard ou richement brodé) et jouant de la harpe ou psaltérion. David est, dans l’Ancien testament, le fils de Jessé, roi de Juda et d’Israël. On le trouve dans les deux livres de Samuel et dans le premier livre des Rois. Il est connu pour avoir vaincu le géant Goliath à l’aide de sa fronde, mais surtout, il est l’auteur présumé des Psaumes, d’où sa représentation sous les traits d’un musicien, et plus particulièrement un joueur de psaltérion, sorte de harpe qui, à l’époque romane, accompagnait les champs des Psaumes. Après la

Après la  Quelques femmes ont réussi à s’introduire dans ce flux de soldat. Au centre en haut, un couple enlacé s’embrasse avec fougue…

Quelques femmes ont réussi à s’introduire dans ce flux de soldat. Au centre en haut, un couple enlacé s’embrasse avec fougue… …alors que tout en bas, les retrouvailles de cet autre couple sont plus sobres.

…alors que tout en bas, les retrouvailles de cet autre couple sont plus sobres. Sur le piédroit gauche, la Victoire, très différente des

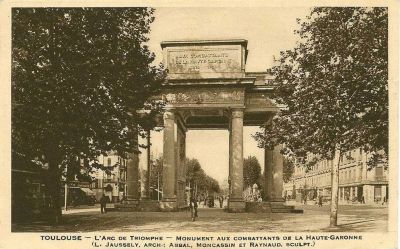

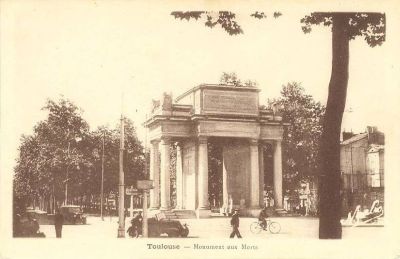

Sur le piédroit gauche, la Victoire, très différente des  Sur les cartes postales anciennes, la Victoire est soigneusement cachée. Sur la première que je vous ai sélectionné, fait rare, l’ensemble des artistes qui sont intervenus sont signalés.

Sur les cartes postales anciennes, la Victoire est soigneusement cachée. Sur la première que je vous ai sélectionné, fait rare, l’ensemble des artistes qui sont intervenus sont signalés. La seconde est celle que j’ai trouvé où l’on devine le mieux le relief les sculptures de Raynaud… mais la partie 1918, pas la Victoire. Vous jugerez vous-même.

La seconde est celle que j’ai trouvé où l’on devine le mieux le relief les sculptures de Raynaud… mais la partie 1918, pas la Victoire. Vous jugerez vous-même.

Je vous invite à relire mon article sur la

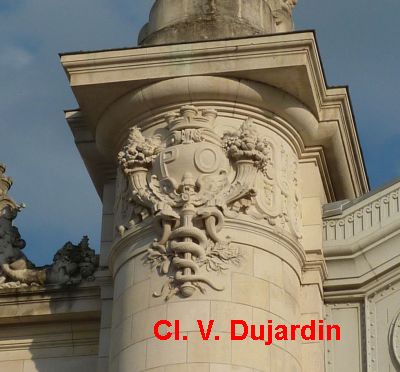

Je vous invite à relire mon article sur la  Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,  Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds.

Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds. Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre…

Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre… Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de

Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de  De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail….

De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail…. et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc…

et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc…

Impossible de trouver s’il est aussi l’auteur des angelots ou putti, mais je ne pense pas… Je n’ai cependant pas trouvé la réponse dans

Impossible de trouver s’il est aussi l’auteur des angelots ou putti, mais je ne pense pas… Je n’ai cependant pas trouvé la réponse dans  La belle exposition du musée montre entre autres les différents plans qui ont été établis lors de cette longue construction (1867-1875) et un ensemble très intéressant autour des œuvres de Pierre Puvis de Chavannes pour l’escalier.

La belle exposition du musée montre entre autres les différents plans qui ont été établis lors de cette longue construction (1867-1875) et un ensemble très intéressant autour des œuvres de Pierre Puvis de Chavannes pour l’escalier. Si vous voulez revoir l’ancien

Si vous voulez revoir l’ancien  De même que pour revoir la façade complète de l’hôtel de ville

De même que pour revoir la façade complète de l’hôtel de ville  Encore une photographie, désolée, c’est un peu déformé, j’ai pris les vues depuis le bas…

Encore une photographie, désolée, c’est un peu déformé, j’ai pris les vues depuis le bas… … Une autre…

… Une autre… … et la dernière.

… et la dernière. Je termine par une vue prise hier de la place d’armes, devant l’hôtel de ville, la mise en place du dallage avance… Des sépultures médiévales ont été trouvées et sont en cours de fouille dans des conditions un peu limité : le chantier n’a pas une vraie opération d’archéologie préventive, c’est-à-dire avant les travaux, mais un suivi du chantier au jour le jour, ce qui n’est pas tout à fait pareil… et la fouille de sépultures médiévales n’a vraiment un sens que si l’on fouille tout le cimetière, pour répondre aux questions sur le recrutement – l’origine des défunts – du cimetière, l’étude des pathologies, etc. Vous pouvez revoir l’historique de ces travaux au fil des articles :

Je termine par une vue prise hier de la place d’armes, devant l’hôtel de ville, la mise en place du dallage avance… Des sépultures médiévales ont été trouvées et sont en cours de fouille dans des conditions un peu limité : le chantier n’a pas une vraie opération d’archéologie préventive, c’est-à-dire avant les travaux, mais un suivi du chantier au jour le jour, ce qui n’est pas tout à fait pareil… et la fouille de sépultures médiévales n’a vraiment un sens que si l’on fouille tout le cimetière, pour répondre aux questions sur le recrutement – l’origine des défunts – du cimetière, l’étude des pathologies, etc. Vous pouvez revoir l’historique de ces travaux au fil des articles :  Après la

Après la  Sur le petit relief à gauche (face principale), les soldats sont embourbés à Arras. Ils ont dû faire appel à un cheval de trait pour tirer un canon posé sur un char à chenilles.

Sur le petit relief à gauche (face principale), les soldats sont embourbés à Arras. Ils ont dû faire appel à un cheval de trait pour tirer un canon posé sur un char à chenilles. Sur le petit relief à droite (face principale), le sculpteur a choisi des hommes en action, au combat ou au transport des armes pour représenter la bataille de Verdun.

Sur le petit relief à droite (face principale), le sculpteur a choisi des hommes en action, au combat ou au transport des armes pour représenter la bataille de Verdun. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à la

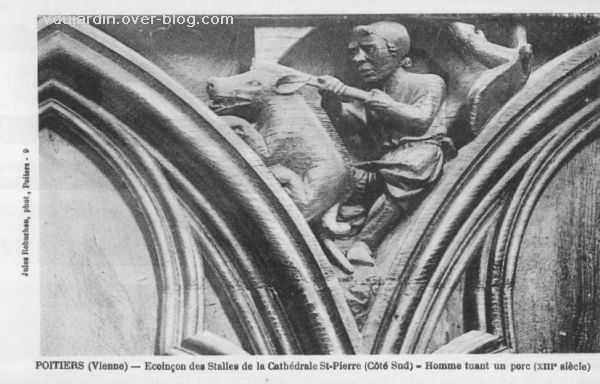

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à la  Je suis désolée pour la photo, mais les stalles sud sont toujours à contrejour et trop cirées pour des photographies au flash… et je ne peux quand même pas, à titre privé, installé un éclairage indirect… Du coup, je vous mets quand même une carte postale ancienne, où l’écoinçon est peut-être plus clair… Ce charcutier se trouve sur le huitième écoinçon si l’on compte depuis la gauche en se mettant face aux stalles sud (celles à droite quand on rentre dans la cathédrale… à gauche quand on rentre par l’entrée prévue pour la visite des stalles, dos au chœur). Vous avez donc le cochon tout recroquevillé sur la gauche, en train d’être abattu à la hache par un homme. Dans le coin en haut à droite de l’écoinçon se trouve déjà une autre tête de porc. Est-il utile de rappeler l’importance des cochonnailles dans l’alimentation, bien salé, le porc se conserve longtemps en boudins, saucisses et autres terrines. Ici, il s’agit sans doute plutôt à un renvoi à une confrérie, une association de charcutiers, si l’on veut…

Je suis désolée pour la photo, mais les stalles sud sont toujours à contrejour et trop cirées pour des photographies au flash… et je ne peux quand même pas, à titre privé, installé un éclairage indirect… Du coup, je vous mets quand même une carte postale ancienne, où l’écoinçon est peut-être plus clair… Ce charcutier se trouve sur le huitième écoinçon si l’on compte depuis la gauche en se mettant face aux stalles sud (celles à droite quand on rentre dans la cathédrale… à gauche quand on rentre par l’entrée prévue pour la visite des stalles, dos au chœur). Vous avez donc le cochon tout recroquevillé sur la gauche, en train d’être abattu à la hache par un homme. Dans le coin en haut à droite de l’écoinçon se trouve déjà une autre tête de porc. Est-il utile de rappeler l’importance des cochonnailles dans l’alimentation, bien salé, le porc se conserve longtemps en boudins, saucisses et autres terrines. Ici, il s’agit sans doute plutôt à un renvoi à une confrérie, une association de charcutiers, si l’on veut… Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à  Comme pour l’arbre à prières du jardin n° 13, les artistes ont décliné le principe des arbres à loques, dont ils ont photographiés quelques exemplaires à travers le monde…

Comme pour l’arbre à prières du jardin n° 13, les artistes ont décliné le principe des arbres à loques, dont ils ont photographiés quelques exemplaires à travers le monde… … Photographies qui se retrouvent suspendues aux arbres eux-mêmes entourés de ces chiffons votifs.

… Photographies qui se retrouvent suspendues aux arbres eux-mêmes entourés de ces chiffons votifs. On franchit l’une des passerelles du sentier des fers…

On franchit l’une des passerelles du sentier des fers… … pour découvrir un autre arbre à loques.

… pour découvrir un autre arbre à loques. Un autre passage entre les fers…

Un autre passage entre les fers… … et une autre version très colorée d’arbre porte chance…

… et une autre version très colorée d’arbre porte chance… Dans un creux, on découvre les troncs entourés de tissus, comme

Dans un creux, on découvre les troncs entourés de tissus, comme  … et tout au fond d’un cratère, je les trouve superbes, des silhouettes qui évoquent ce peuple des mânes…

… et tout au fond d’un cratère, je les trouve superbes, des silhouettes qui évoquent ce peuple des mânes… en voici une autre vue

en voici une autre vue et encore une autre

et encore une autre avant de remonter vers le

avant de remonter vers le