Au musée Gadagne de Lyon (qui rassemble le musée des marionnettes et le musée d’histoire de la ville de Lyon, dans le vieux Lyon) se tient jusqu’au 29 avril 2012 l’exposition Gourmandises! Histoire de la gastronomie à Lyon…

L’exposition, qui a connu un grand succès (il ne reste que des livrets d’accompagnement en anglais, ceux en français ont tous été distribués…), présente tous les aspects de la gastronomie lyonnaise, que ce soit celle des bouchons ou celle des grands chefs… Une scénographie que j’ai beaucoup appréciée, avec des textes essentiels aux murs et plein de compléments cachés dans des placards et des meubles à tiroir… Un parcours pour enfant se cache au milieu de l’exposition, dont trois jeux « sous la table » au sens propre! Deux grandes tables occupent le centre de la plus grande salle, avec les jeux en-dessous… Mon préféré, c’est celui qui fait partager un moment agréable entre parents (ou grands-parents) et enfants… Au-dessus de la table, l’adulte passe commande… En dessous, l’enfant enfile une sorte de plateau-gant et dispose dessus, grâce à des scratchs, les plats commandés… et réalisés au crochet par une designer textile. Cela m’a un peu rappelé les cônes de glace que j’avais tricotés il y a déjà un moment…

Pour aller plus loin, il y a beaucoup d’animations autour de cette exposition, à découvrir sur place ou en ville (visites hors-les-murs, etc.). Et allez voir le site internet, où vous pouvez notamment voir les films de l’INA présentés sur place, découvrir la mise en scène, etc. Je vous laisse visiter l’exposition sur place si vous le pouvez, sinon à travers tous les onglets du site internet. Le catalogue (la photo de couverture illustre cet article) est très riche aussi!

Cette année, je ne suis pas allée au festival international de la bande dessinée d’Angoulême (revoir ici l’édition le festival

Cette année, je ne suis pas allée au festival international de la bande dessinée d’Angoulême (revoir ici l’édition le festival  Après de petites promenades en ville cette semaine, j’ai reporté l’article patrimoine prévu pour vus montrer ces quelques photographies prises à Poitiers… Tout d’abord vendredi, rue des Trois-Rois… Est-ce un effet des soirées estudiantines trop arrosées le jeudi soir? [PS: il paraît que c’est une sorte de nouveau rituel estudiantin (fin d’études, etc.), mais cela cause des courts-circuits et d’autres ennuis aux villes… j’en ai aussi trouvé à

Après de petites promenades en ville cette semaine, j’ai reporté l’article patrimoine prévu pour vus montrer ces quelques photographies prises à Poitiers… Tout d’abord vendredi, rue des Trois-Rois… Est-ce un effet des soirées estudiantines trop arrosées le jeudi soir? [PS: il paraît que c’est une sorte de nouveau rituel estudiantin (fin d’études, etc.), mais cela cause des courts-circuits et d’autres ennuis aux villes… j’en ai aussi trouvé à  Voici de plus près… chaussures suspendues… Peut-être un geste artistique, après tout…

Voici de plus près… chaussures suspendues… Peut-être un geste artistique, après tout… Des étudiants bourrés peuvent aussi arriver à commettre des délits… dans la nuit de vendredi à samedi (du 6 au 7 avril 2012), un groupe d’étudiants de

Des étudiants bourrés peuvent aussi arriver à commettre des délits… dans la nuit de vendredi à samedi (du 6 au 7 avril 2012), un groupe d’étudiants de  Encore dans la

Encore dans la  Rue Scévole-de-Sainte-Marthe, juste à côté, je vous avais montré cette enseigne d’Arsène couture avec d’autres

Rue Scévole-de-Sainte-Marthe, juste à côté, je vous avais montré cette enseigne d’Arsène couture avec d’autres  Cette fois, c’était mardi en fin d’après-midi… le matin,

Cette fois, c’était mardi en fin d’après-midi… le matin,  C’est peut-être parce qu’ils ont été coupés très ras et recouverts de copeaux de bois que la ville a pris des précautions pour dire qu’elle ne les avait pas coupés… Il a fallu que je regarde de très près pour découvrir les touffes… reprendront ou pas? A suivre… (PS: la plupart ont bien repris)

C’est peut-être parce qu’ils ont été coupés très ras et recouverts de copeaux de bois que la ville a pris des précautions pour dire qu’elle ne les avait pas coupés… Il a fallu que je regarde de très près pour découvrir les touffes… reprendront ou pas? A suivre… (PS: la plupart ont bien repris) Comment dépasser les bornes? Au rayon incivisme à nouveau, une pratique que j’avais observée plusieurs fois ces derniers mois, mais je n’avais pas réussi à photographier… Puisqu’une borne bloque la rue le long de la place du Marché (place de Gaulle de son vrai nom), le nouveau sport consiste à la contourner en montant sur le trottoir, la bordure est haute, en accélérant fort, au moment du passage de la bordure, j’ai vu une fois un piéton frôlé par ces abrutis qui pratiquent ce nouveau sport… Espérons que la ville trouvera vite la parade à cette pratique dangereuse… [PS : la ville de Poitiers a mis en place des

Comment dépasser les bornes? Au rayon incivisme à nouveau, une pratique que j’avais observée plusieurs fois ces derniers mois, mais je n’avais pas réussi à photographier… Puisqu’une borne bloque la rue le long de la place du Marché (place de Gaulle de son vrai nom), le nouveau sport consiste à la contourner en montant sur le trottoir, la bordure est haute, en accélérant fort, au moment du passage de la bordure, j’ai vu une fois un piéton frôlé par ces abrutis qui pratiquent ce nouveau sport… Espérons que la ville trouvera vite la parade à cette pratique dangereuse… [PS : la ville de Poitiers a mis en place des  Enfin, je suis passée rue Sainte-Radegonde, à deux pas de chez le maire, le 3 (en haut) et le 7 avril (en bas)… toujours une voiture mal garée… à comparer avec celle de ce

Enfin, je suis passée rue Sainte-Radegonde, à deux pas de chez le maire, le 3 (en haut) et le 7 avril (en bas)… toujours une voiture mal garée… à comparer avec celle de ce

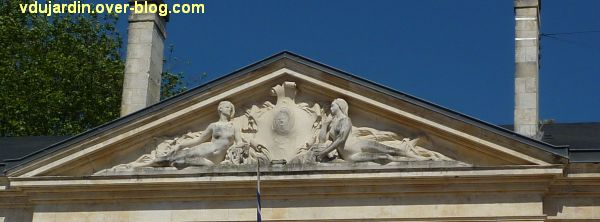

La sculpture se concentre sur les parties hautes…

La sculpture se concentre sur les parties hautes… Au centre, Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Il est beaucoup plus viril que la tête de celui qui surplombe la porte de

Au centre, Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Il est beaucoup plus viril que la tête de celui qui surplombe la porte de  Le sculpteur (j’ai dû mal chercher, je n’ai pas pu l’identifier) lui a donné tous les attributs possibles, les foudres dans sa main droite, le casque ailé, le caducée dans sa main gauche, les ailes aussi aux pieds (et oui, le dieu aux pieds ailés)… Sur le droite, un bateau vogue sur les flots…

Le sculpteur (j’ai dû mal chercher, je n’ai pas pu l’identifier) lui a donné tous les attributs possibles, les foudres dans sa main droite, le casque ailé, le caducée dans sa main gauche, les ailes aussi aux pieds (et oui, le dieu aux pieds ailés)… Sur le droite, un bateau vogue sur les flots… … car ce Mercure relie l’Ancien continent (sur la droite, avec une vue de Paris…)

… car ce Mercure relie l’Ancien continent (sur la droite, avec une vue de Paris…) … au Nouveau monde symbolisé par New-York à gauche de la façade, avec la statue de la Liberté et les gratte-ciel.

… au Nouveau monde symbolisé par New-York à gauche de la façade, avec la statue de la Liberté et les gratte-ciel. La préfecture des Deux-Sèvres, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été construite à côté du donjon de Niort, à l’emplacement du premier jardin botanique de la ville. Le corps central a été construit en 1828 sur les plans de l’architecte

La préfecture des Deux-Sèvres, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été construite à côté du donjon de Niort, à l’emplacement du premier jardin botanique de la ville. Le corps central a été construit en 1828 sur les plans de l’architecte  Le fronton porte la figure allégorique des Deux-Sèvres sous la forme de deux femmes nues aux cheveux longs (la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise) avec des jarres d’où jaillissent les eaux des deux rivières. Je n’ai pas réussi à trouver de signature du sculpteur…

Le fronton porte la figure allégorique des Deux-Sèvres sous la forme de deux femmes nues aux cheveux longs (la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise) avec des jarres d’où jaillissent les eaux des deux rivières. Je n’ai pas réussi à trouver de signature du sculpteur… Au centre, en très faible relief, sur un médaillon inscrit dans un décor de parchemin se trouve une figure de Marianne, l’allégorie de la République coiffée du bonnet phrygien.

Au centre, en très faible relief, sur un médaillon inscrit dans un décor de parchemin se trouve une figure de Marianne, l’allégorie de la République coiffée du bonnet phrygien. La Sèvre à gauche a les jambes allongées, la gauche légèrement fléchie, et le corps redressé, elle s’appuie du bras gauche sur la jarre d’où l’eau s’échappe, et étend souplement son autre bars sur sa jambe.

La Sèvre à gauche a les jambes allongées, la gauche légèrement fléchie, et le corps redressé, elle s’appuie du bras gauche sur la jarre d’où l’eau s’échappe, et étend souplement son autre bars sur sa jambe. Et voilà l’autre Sèvre en symétrie a aussi les jambes allongées, mais elle a ramené sa main droite sous son menton.

Et voilà l’autre Sèvre en symétrie a aussi les jambes allongées, mais elle a ramené sa main droite sous son menton. Les ailes datent de 1894 et ont été réalisées selon les plans de l’architecte

Les ailes datent de 1894 et ont été réalisées selon les plans de l’architecte  … et l’aile gauche.

… et l’aile gauche. Et pour finir, un détail du décor d’architecture, qui utilise un appareil lisse et un

Et pour finir, un détail du décor d’architecture, qui utilise un appareil lisse et un  Quand vous allez à Bruxelles, personne ne vous propose d’aller visiter le site de la bataille de Waterloo (pourtant sur la « tentative list »

Quand vous allez à Bruxelles, personne ne vous propose d’aller visiter le site de la bataille de Waterloo (pourtant sur la « tentative list »  Nous sommes en pleines guerres napoléoniennes, le lundi 2 décembre 1805 (11 frimaire an XIV). Peu avant, le 21 octobre 1805, la flotte française avait été battue par les Anglais à Trafalgar (voir l’article sur le monument à

Nous sommes en pleines guerres napoléoniennes, le lundi 2 décembre 1805 (11 frimaire an XIV). Peu avant, le 21 octobre 1805, la flotte française avait été battue par les Anglais à Trafalgar (voir l’article sur le monument à  Et là se trouve une plaque en bronze avec la carte qui montre l’emplacement de chaque régiment… Comprenne qui pourra cette stratégie militaire, toujours étudiée dans les écoles de guerre! Le

Et là se trouve une plaque en bronze avec la carte qui montre l’emplacement de chaque régiment… Comprenne qui pourra cette stratégie militaire, toujours étudiée dans les écoles de guerre! Le

Si vous voulez plus d’informations sur ce château, je vous invite à aller voir

Si vous voulez plus d’informations sur ce château, je vous invite à aller voir  Les jardins, superbement entretenus, sont l’œuvre de Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg. Impossible de rater la « gloriette »…

Les jardins, superbement entretenus, sont l’œuvre de Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg. Impossible de rater la « gloriette »… …et la fontaine de Neptune, du même architecte, comme aussi la ruine romaine.

…et la fontaine de Neptune, du même architecte, comme aussi la ruine romaine. La grande serre à palmiers, tout en verre et métal, construite en 1880, est impressionnante avec ses 114 m de long.

La grande serre à palmiers, tout en verre et métal, construite en 1880, est impressionnante avec ses 114 m de long.

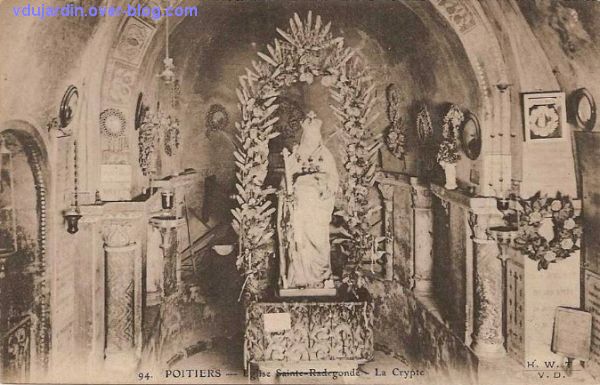

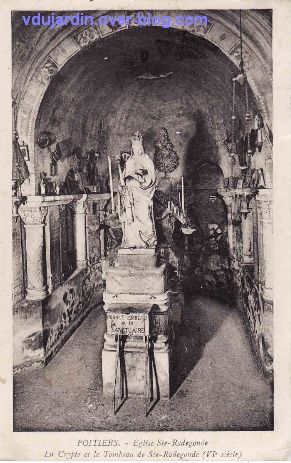

Il s’agit d’une statue en marbre blanc, réalisée par le sculpteur parisien Nicolas Legendre. Radegonde est représentée vêtue d’un manteau fleurdelisé, avec un sceptre et un livre ouvert (représentation fréquente pour Radegonde, qui avait fait des études au palais royal après son rapt par Clotaire).

Il s’agit d’une statue en marbre blanc, réalisée par le sculpteur parisien Nicolas Legendre. Radegonde est représentée vêtue d’un manteau fleurdelisé, avec un sceptre et un livre ouvert (représentation fréquente pour Radegonde, qui avait fait des études au palais royal après son rapt par Clotaire). En 1649, Anne d’Autriche était entrée dans la confrérie de Sainte-Radegonde, puis venue se recueillir sur place en 1651. A cette occasion, elle avait commandé un autel et cette statue [voir article de Grégory Vouhé, en fin d’article, qui précise la date de la statue, 1653, et non 1658 comme il apparaît dans de nombreux articles].

En 1649, Anne d’Autriche était entrée dans la confrérie de Sainte-Radegonde, puis venue se recueillir sur place en 1651. A cette occasion, elle avait commandé un autel et cette statue [voir article de Grégory Vouhé, en fin d’article, qui précise la date de la statue, 1653, et non 1658 comme il apparaît dans de nombreux articles].

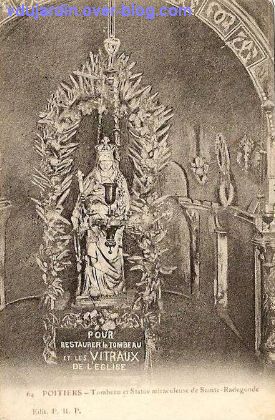

Radegonde, comme je vous l’ai déjà dit, a fait l’objet de nombreuses dévotions et pèlerinages… La statue d’Anne d’Autriche en sainte Radegonde a beaucoup bougé dans la crypte, mais sur les cartes postales anciennes, elle est souvent devant le tombeau, entourée de feuillages dorés…

Radegonde, comme je vous l’ai déjà dit, a fait l’objet de nombreuses dévotions et pèlerinages… La statue d’Anne d’Autriche en sainte Radegonde a beaucoup bougé dans la crypte, mais sur les cartes postales anciennes, elle est souvent devant le tombeau, entourée de feuillages dorés… Elle encourage les dons…

Elle encourage les dons… … est mise en avant…

… est mise en avant… …même pour la restauration du tombeau et des vitraux, ici, on dirait qu’on lui a ajouté un calice entre les mains…

…même pour la restauration du tombeau et des vitraux, ici, on dirait qu’on lui a ajouté un calice entre les mains…

Goethe est représenté ici déjà âgé, et donc pas lorsqu’il était étudiant à Strasbourg.

Goethe est représenté ici déjà âgé, et donc pas lorsqu’il était étudiant à Strasbourg.

Sur le socle du buste est gravée une inscription difficile à lire. D’après le dictionnaire historique des rues de Strasbourg, il s’agit d’une citation de Faust de Goethe : « Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen » (la trace de mes jours terrestres ne saurait disparaître au fil des millénaires).

Sur le socle du buste est gravée une inscription difficile à lire. D’après le dictionnaire historique des rues de Strasbourg, il s’agit d’une citation de Faust de Goethe : « Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen » (la trace de mes jours terrestres ne saurait disparaître au fil des millénaires).

La fenêtre située au nord du chœur, donc à gauche de l’absidiole précédente, est fermée par une verrière qui porte également une représentation de saint Martin, cette fois vêtu de ses vêtements épiscopaux. Cette verrière a été réalisée en 1921 par les ateliers de Luc Fournier, peintre verrier à Tours.

La fenêtre située au nord du chœur, donc à gauche de l’absidiole précédente, est fermée par une verrière qui porte également une représentation de saint Martin, cette fois vêtu de ses vêtements épiscopaux. Cette verrière a été réalisée en 1921 par les ateliers de Luc Fournier, peintre verrier à Tours.