Revenons à l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Cette fois, je vous emmène sur la façade, mais dans une partie que les visiteurs oublient souvent de regarder, subjugués par les scènes du registre supérieur.

Revenons à l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Cette fois, je vous emmène sur la façade, mais dans une partie que les visiteurs oublient souvent de regarder, subjugués par les scènes du registre supérieur.

Le thème de l’éléphant n’est pas rare en Poitou, il se trouve à Poitiers à Saint-Jean-de-Montierneuf (copie sur place, original déposé au musée Sainte-Croix à Poitiers), dans la Vienne à Saint-Nicolas à Civray ou sur le chevet de l’église de Saint-Maurice-la-Clouère, près de Gençay. Les plus connus sont sans doute ceux d’Aulnay, dans la nef, où le sculpteur a ajouté l’inscription HI SUNT ELEPHANTES. Les sculpteurs pouvaient trouver les modèles dans des manuscrits ou sur des tissus.

Le thème de l’éléphant n’est pas rare en Poitou, il se trouve à Poitiers à Saint-Jean-de-Montierneuf (copie sur place, original déposé au musée Sainte-Croix à Poitiers), dans la Vienne à Saint-Nicolas à Civray ou sur le chevet de l’église de Saint-Maurice-la-Clouère, près de Gençay. Les plus connus sont sans doute ceux d’Aulnay, dans la nef, où le sculpteur a ajouté l’inscription HI SUNT ELEPHANTES. Les sculpteurs pouvaient trouver les modèles dans des manuscrits ou sur des tissus.

Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, ils sont affrontés au sens propre: leurs deux fronts se touchent sur l’angle du chapiteau.

Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, ils sont affrontés au sens propre: leurs deux fronts se touchent sur l’angle du chapiteau.

L’éléphant qui se trouve à l’ouest (en façade) a été le plus soumis aux intempéries et est très érodé.

L’éléphant qui se trouve à l’ouest (en façade) a été le plus soumis aux intempéries et est très érodé.

Celui qui se trouve au sud, dans l’ébrasement de l’arcature, est mieux conservé. Vous remarquez sur son ventre le harnachement que l’on trouve sur quasiment tous les éléphants romans de la région, et la queue qui se termine de feuille, trait décoratif assez systématique sur la façade de Notre-Dame-la-Grande.

Celui qui se trouve au sud, dans l’ébrasement de l’arcature, est mieux conservé. Vous remarquez sur son ventre le harnachement que l’on trouve sur quasiment tous les éléphants romans de la région, et la queue qui se termine de feuille, trait décoratif assez systématique sur la façade de Notre-Dame-la-Grande.

Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au Xe siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape Urbain II. Il s’agissait alors d’une collégiale (avec un chapitre de chanoines). Une vingtaine d’années plus tard, l’église est considérée comme trop petite et allongée vers l’ouest de deux travées, la façade prend sa place actuelle. Il faudra que je vous montre le reste de la façade et l’intérieur…

Un peu de lecture : pas cher et pratique à emporter pour une visite sur place, paru à l’occasion de la fin des travaux de restauration de la façade, un Itinéraire du patrimoine, n° 85, dirigé par Yves-Jean Riou, La collégiale Notre-Dame-la-Grande, éditions Connaissance et promotion du patrimoine de Poitou-Charentes (CPPPC), 1995.

Beaucoup plus cher, très illustré, sous la direction de Claude Andrault-Schmitt et Marie-Thérèse Camus, Notre-Dame-la-Grande, l’œuvre romane, éditions Picard, CESCM, 2002.

Et retournez lire mes articles consacrés à cette église, petit joyau de l’art roman :

Notre-Dame-la-Grande…

La façade occidentale

- Adam et Ève

- Nabuchodonosor

- les prophètes

- l’Annonciation

- l’arbre de Jessé

- David

- la Visitation

- la Nativité et Jésus au bain,

- Joseph contemplant Jésus enfant

- deux éléphants affrontés

- une sirène (un triton plutôt)

- deux dragons

- les douze apôtres, un pape et un évêque au deuxième niveau

- au deuxième niveau, au sud, registre inférieur, les arcs et chapiteaux sur la gauche et sur la droite

- le tétramorphe

- le soleil et la lune

Un grand merci à

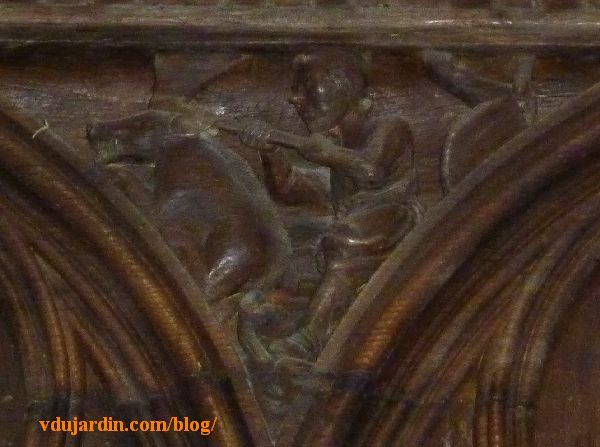

Un grand merci à  Dans l’angle inférieur du sixième écoinçon des stalles nord de la cathédrale de Poitiers (13e siècle), un motif emmêlé fait penser à de peu ragoûtants intestins, à moins que ce ne soit de la cervelle? Ce tas informe (des flots?) semble gardé par un chat tourné vers la gauche, alors que sur le bord gauche de l’écoinçon, un animal qui semble bien être une belette (certains auteurs ont parlé d’un rat) se faufile en direction de cette masse. Admirez la queue des deux animaux qui s’étire chacune d’un côté de l’écoinçon, l’artiste a vraiment tiré le meilleur parti de cette contrainte de forme…

Dans l’angle inférieur du sixième écoinçon des stalles nord de la cathédrale de Poitiers (13e siècle), un motif emmêlé fait penser à de peu ragoûtants intestins, à moins que ce ne soit de la cervelle? Ce tas informe (des flots?) semble gardé par un chat tourné vers la gauche, alors que sur le bord gauche de l’écoinçon, un animal qui semble bien être une belette (certains auteurs ont parlé d’un rat) se faufile en direction de cette masse. Admirez la queue des deux animaux qui s’étire chacune d’un côté de l’écoinçon, l’artiste a vraiment tiré le meilleur parti de cette contrainte de forme…

écoinçon 10 : un

écoinçon 10 : un

Pour cette

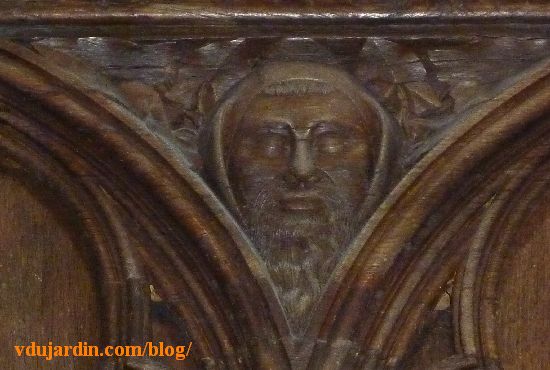

Pour cette  Revenons à notre portrait. Il a été sculpté au centre de la sablière de plancher (la poutre porteuse qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, posée sur le même plan que le mur de façade) d’une maison à pan de bois (sans s à pan dans le vocabulaire de service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes, mais vous pouvez en mettre un). Ce très beau linteau porte probablement les portraits des deux fondateurs de cette maison.

Revenons à notre portrait. Il a été sculpté au centre de la sablière de plancher (la poutre porteuse qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, posée sur le même plan que le mur de façade) d’une maison à pan de bois (sans s à pan dans le vocabulaire de service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes, mais vous pouvez en mettre un). Ce très beau linteau porte probablement les portraits des deux fondateurs de cette maison. Ne soyons pas sectaires, puisque nous souhaitons l’égalité entre les hommes et les femmes, voici le portrait de monsieur, à droite de la poutre et qui est un peu gêné par les câbles, le pauvre…

Ne soyons pas sectaires, puisque nous souhaitons l’égalité entre les hommes et les femmes, voici le portrait de monsieur, à droite de la poutre et qui est un peu gêné par les câbles, le pauvre… Le reste du décor se compose d’animaux fantastiques et de motifs végétaux. Ils vous plaisent ? Je me suis rattrapée de ne pas avoir rédigé d’article sur Poitiers dimanche dernier ?

Le reste du décor se compose d’animaux fantastiques et de motifs végétaux. Ils vous plaisent ? Je me suis rattrapée de ne pas avoir rédigé d’article sur Poitiers dimanche dernier ?

Hilaire, né à Poitiers vers 315, élu évêque de Poitiers vers 350, docteur de l’Église, est mort en 367 ou 368. Il est mort dans une maison située plus près du baptistère et du quartier cathédral, un prieuré a été construit sur ce lieu supposé de décès, Saint-Hilaire-de-la-Celle, où a été érigé un

Hilaire, né à Poitiers vers 315, élu évêque de Poitiers vers 350, docteur de l’Église, est mort en 367 ou 368. Il est mort dans une maison située plus près du baptistère et du quartier cathédral, un prieuré a été construit sur ce lieu supposé de décès, Saint-Hilaire-de-la-Celle, où a été érigé un  Peut-être que l’on voit cela un peu mieux en tournant vers la gauche (enfin, en faisant un assez grand tour dans l’église, puisque la première photographie est faite depuis le choeur, beaucoup plus haut que la nef).

Peut-être que l’on voit cela un peu mieux en tournant vers la gauche (enfin, en faisant un assez grand tour dans l’église, puisque la première photographie est faite depuis le choeur, beaucoup plus haut que la nef). Si on tourne de l’autre côté, on voit deux disciples debout qui viennent assister à l’enterrement.

Si on tourne de l’autre côté, on voit deux disciples debout qui viennent assister à l’enterrement. Finalement, on le voit peut-être mieux sur cette carte postale ancienne…

Finalement, on le voit peut-être mieux sur cette carte postale ancienne…

Et oui, Adam, Ève (impossible de se tromper, le sculpteur à préciser EVA au-dessus, le A est peu visible) et le serpent… (Genèse 3, 1-6 pour ceux qui veulent relire l’histoire).

Et oui, Adam, Ève (impossible de se tromper, le sculpteur à préciser EVA au-dessus, le A est peu visible) et le serpent… (Genèse 3, 1-6 pour ceux qui veulent relire l’histoire). Revenons au sujet du jour, Adam et Ève sur la façade de Notre-dame-la-Grande à Poitiers. La première photographie est prise de face, la seconde un peu plus sur le côté, pour mieux voir Adam. Les parties plus blanches d’Adam et Ève sont dues un traitement différent au moment de la restauration et de l’enlèvement du sel de la pierre il y a une quinzaine d’années déjà (en 1995). Si je retrouve mes photos prises des échafaudages à cette occasion là, je vous les montrerai. Ils sont représentés comme le plus souvent dans l’art roman en Poitou-Charentes (avec une exception notable à

Revenons au sujet du jour, Adam et Ève sur la façade de Notre-dame-la-Grande à Poitiers. La première photographie est prise de face, la seconde un peu plus sur le côté, pour mieux voir Adam. Les parties plus blanches d’Adam et Ève sont dues un traitement différent au moment de la restauration et de l’enlèvement du sel de la pierre il y a une quinzaine d’années déjà (en 1995). Si je retrouve mes photos prises des échafaudages à cette occasion là, je vous les montrerai. Ils sont représentés comme le plus souvent dans l’art roman en Poitou-Charentes (avec une exception notable à  Voici sa position sur la façade.

Voici sa position sur la façade. Jésus est né et les rois mages ne sont pas encore arrivés… Mais Joseph n’en revient toujours pas que sa femme, Marie, vierge (si, les sages-femmes l’ont assuré !?!), ait accouché de Jésus. Alors, sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Joseph, la tête en appui sur son bras droit, admire encore et encore ce bébé en train de prendre le bain.

Jésus est né et les rois mages ne sont pas encore arrivés… Mais Joseph n’en revient toujours pas que sa femme, Marie, vierge (si, les sages-femmes l’ont assuré !?!), ait accouché de Jésus. Alors, sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Joseph, la tête en appui sur son bras droit, admire encore et encore ce bébé en train de prendre le bain. Joseph est représenté assis, de profil ou plutôt légèrement de trois quarts et regarde Jésus qui lui fait face dans son bain.

Joseph est représenté assis, de profil ou plutôt légèrement de trois quarts et regarde Jésus qui lui fait face dans son bain. Il est assis sur un riche siège dont les montants et la boule rappellent le

Il est assis sur un riche siège dont les montants et la boule rappellent le  Joseph est représenté avec la main droite contre sa joue, la main gauche sur son avant-bras droit. Il est barbu et moustachu et coiffé de la calotte juive sur ses cheveux mi-longs.

Joseph est représenté avec la main droite contre sa joue, la main gauche sur son avant-bras droit. Il est barbu et moustachu et coiffé de la calotte juive sur ses cheveux mi-longs. Voici la position de cette scène sur la façade.

Voici la position de cette scène sur la façade. Mon collègue Thierry Allard vient de réaliser un article en ligne sur des œuvres du sculpteur Morice Lipsi (1898-1986). S’il est beaucoup plus connu à l’étranger qu’en France, il a laissé quelques œuvres en Poitou-Charentes et plus particulièrement à

Mon collègue Thierry Allard vient de réaliser un article en ligne sur des œuvres du sculpteur Morice Lipsi (1898-1986). S’il est beaucoup plus connu à l’étranger qu’en France, il a laissé quelques œuvres en Poitou-Charentes et plus particulièrement à  La poste centrale ou grande poste de Poitiers a été construite à partir de 1910 par l’architecte poitevin Hilaire Guinet (qui y a aussi réalisé l’immeuble de la

La poste centrale ou grande poste de Poitiers a été construite à partir de 1910 par l’architecte poitevin Hilaire Guinet (qui y a aussi réalisé l’immeuble de la  Il ne fut achevé qu’en 1919, ainsi qu’en atteste la signature sur la façade. Elle est surtout remarquable pour son décor, que ce soit en façade ou à l’intérieur la mosaïque et les quatre piliers art nouveau à chapiteaux ornés. J’ai repris cet article avec

Il ne fut achevé qu’en 1919, ainsi qu’en atteste la signature sur la façade. Elle est surtout remarquable pour son décor, que ce soit en façade ou à l’intérieur la mosaïque et les quatre piliers art nouveau à chapiteaux ornés. J’ai repris cet article avec  Alors, si vous passez devant la poste, pensez à regarder le fronton et la façade sur la rue Arthur-Ranc. Par rapport à cette vue ancienne, l’installation pour le télégraphe a disparu, mais le reste est presque inchangé. Les sculptures mériteraient un petit coup de nettoyage, mais sont vraiment de qualité.

Alors, si vous passez devant la poste, pensez à regarder le fronton et la façade sur la rue Arthur-Ranc. Par rapport à cette vue ancienne, l’installation pour le télégraphe a disparu, mais le reste est presque inchangé. Les sculptures mériteraient un petit coup de nettoyage, mais sont vraiment de qualité. Le sculpteur de l’ensemble (signé et daté 1913) est Aimé Octobre, qui est né à Angles-sur-l’Anglin et a plus tard réalisé de nombreux monuments aux morts, dont celui de Poitiers situé aujourd’hui au bout de la Rue Arthur-Ranc, sur le boulevard de Verdun (je vous l’ai

Le sculpteur de l’ensemble (signé et daté 1913) est Aimé Octobre, qui est né à Angles-sur-l’Anglin et a plus tard réalisé de nombreux monuments aux morts, dont celui de Poitiers situé aujourd’hui au bout de la Rue Arthur-Ranc, sur le boulevard de Verdun (je vous l’ai  Cet été,

Cet été,  Ce chapiteau porte sur sa face donnant sur le déambulatoire la Tentation d’Adam et Ève (retrouvez ici

Ce chapiteau porte sur sa face donnant sur le déambulatoire la Tentation d’Adam et Ève (retrouvez ici  En voici une autre vue… pas beaucoup plus nette.

En voici une autre vue… pas beaucoup plus nette. Il y a une autre très belle bien que plus frustre représentation de Daniel dans la fosse au lion à Poitiers, sur l’un des chapiteaux du clocher-porche de l’église Saint-Porchaire… qui date à peu près de la même époque, à la fin du XIe siècle. Sur ce chapiteau, Daniel est représenté dans une mandorle (motif en forme d’amande qui symbolise Dieu et se trouve souvent associée au Christ, plus rarement à la Vierge, à des prophètes, comme ici, ou à des saints), mandorle contre laquelle les lions semblent venir s’écraser.

Il y a une autre très belle bien que plus frustre représentation de Daniel dans la fosse au lion à Poitiers, sur l’un des chapiteaux du clocher-porche de l’église Saint-Porchaire… qui date à peu près de la même époque, à la fin du XIe siècle. Sur ce chapiteau, Daniel est représenté dans une mandorle (motif en forme d’amande qui symbolise Dieu et se trouve souvent associée au Christ, plus rarement à la Vierge, à des prophètes, comme ici, ou à des saints), mandorle contre laquelle les lions semblent venir s’écraser.