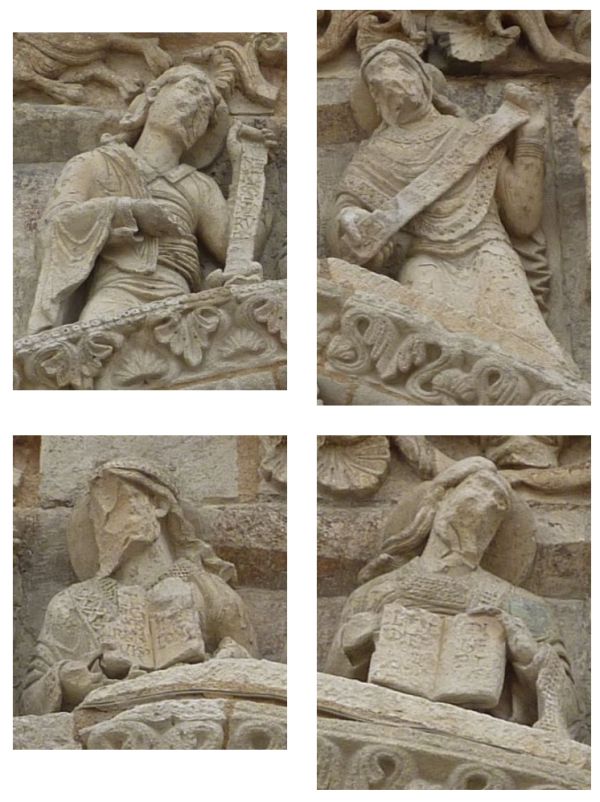

Au-dessus de l’arcature aveugle nord de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers sont sculptés les quatre prophètes Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Ils sont encadrés à gauche par Nabuchodonosor et à droite par l’Annonciation.

Au-dessus de l’arcature aveugle nord de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers sont sculptés les quatre prophètes Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Ils sont encadrés à gauche par Nabuchodonosor et à droite par l’Annonciation.

Ils se distinguent par la présence d’une auréole qui marque leur sainteté. Ils ont été identifiés grâce aux citations de l’Ancien Testament gravées sur des rouleaux et des livres. Je n’ai pas vérifié si l’ordre est le bon… soit Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Avec mes jumelles, j’ai du mal à suivre les textes, et j’ai eu la flemme de vérifier dans le corpus des inscriptions de la France médiévale. Celui à l’extrême droite commence par PRO.

Ils se distinguent par la présence d’une auréole qui marque leur sainteté. Ils ont été identifiés grâce aux citations de l’Ancien Testament gravées sur des rouleaux et des livres. Je n’ai pas vérifié si l’ordre est le bon… soit Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Avec mes jumelles, j’ai du mal à suivre les textes, et j’ai eu la flemme de vérifier dans le corpus des inscriptions de la France médiévale. Celui à l’extrême droite commence par PRO.

Si l’on regarde bien, les deux personnages de l’extérieur, agrandis en haut de la planche ci-dessous, portent des rouleaux, qui étaient constitués de peaux (parchemins) cousues les unes aux autres par leur petit côté. Les deux autres, au centre (en bas sur l’image ci-dessous), portent des livres, constituées de peaux assemblées et cousues entre elles au milieu des pages.

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Si vous voulez un beau livre beaucoup plus cher, alors il vous faut le livre dirigé par Marie-Thérèse Camus et Claude Andrault-Schmitt, Notre-Dame-Grande-de-Poitiers. L’œuvre romane, éditions Picard/CESCM Université de Poitiers, 2002.

Retrouvez tous les articles sur Notre-Dame-la-Grande à Poitiers

La façade occidentale

Les scènes sont classées de gauche à droite et de bas en haut. Dans chaque article, un petit schéma vous les positionne.

Je suis donc allée récemment à Tours pour un stage de mosaïque. Le rendez-vous était à 14h, mais je suis partie le matin, notamment pour aller visiter le musée du compagnonnage que je ne connaissais pas. Vous pouvez vous en faire une idée sur le

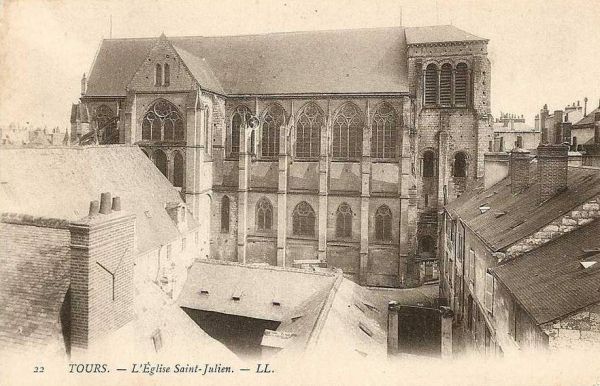

Je suis donc allée récemment à Tours pour un stage de mosaïque. Le rendez-vous était à 14h, mais je suis partie le matin, notamment pour aller visiter le musée du compagnonnage que je ne connaissais pas. Vous pouvez vous en faire une idée sur le  Pour la route, je vous mets une carte postale ancienne où il a a encore de nombreux bâtiments dans ce qui était l’ancien cloître de Saint-Julien. Au fond, la salle capitulaire surmontée du dortoir des moines.

Pour la route, je vous mets une carte postale ancienne où il a a encore de nombreux bâtiments dans ce qui était l’ancien cloître de Saint-Julien. Au fond, la salle capitulaire surmontée du dortoir des moines. Je poursuis la visite du Grand-Rond à Toulouse… Si vous avez ratez la Chienne de Pierre Rouillard, je vous invite à aller

Je poursuis la visite du Grand-Rond à Toulouse… Si vous avez ratez la Chienne de Pierre Rouillard, je vous invite à aller  Entre ses pattes, vous remarquez la présence de feuilles de chêne, symbole de force et de puissance.

Entre ses pattes, vous remarquez la présence de feuilles de chêne, symbole de force et de puissance. Depuis l’ouverture du

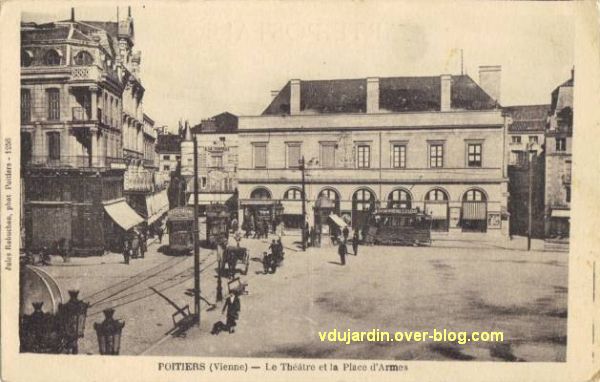

Depuis l’ouverture du  En attendant, je vous propose une visite des façades du théâtre précédent, élevé sur la place d’Armes (pardon, son nom officiel est la place Leclerc, mais personne à Poitiers ne l’appelle ainsi…), à partir d’une série de cartes postales anciennes. Le premier théâtre fut construit en 1819, sur un projet de Vétault fils et de Zacharie Galland. Ici, la façade sur la place, sur une vue de Jules Robuchon, donc entre 1898 et 1922.

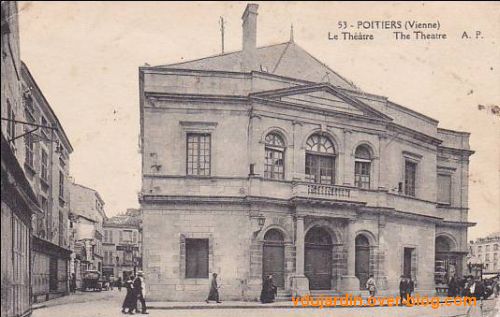

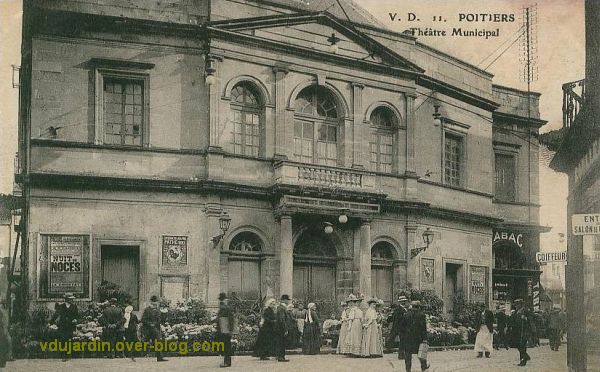

En attendant, je vous propose une visite des façades du théâtre précédent, élevé sur la place d’Armes (pardon, son nom officiel est la place Leclerc, mais personne à Poitiers ne l’appelle ainsi…), à partir d’une série de cartes postales anciennes. Le premier théâtre fut construit en 1819, sur un projet de Vétault fils et de Zacharie Galland. Ici, la façade sur la place, sur une vue de Jules Robuchon, donc entre 1898 et 1922. À peu près à la même époque, la façade sur la rue de la Marne, où se trouvait l’entrée…

À peu près à la même époque, la façade sur la rue de la Marne, où se trouvait l’entrée… Une autre vue, surtout pour la tenue des passants et le marché aux fleurs qui se tenait ce jour là…

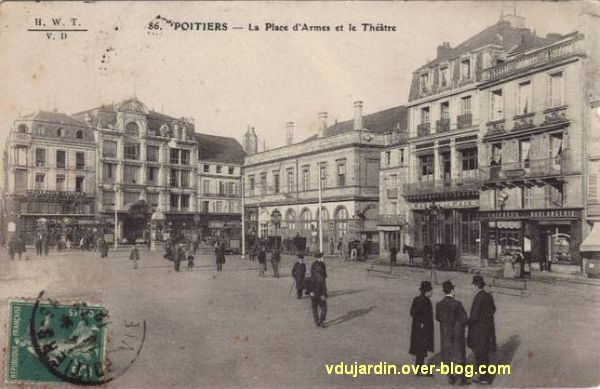

Une autre vue, surtout pour la tenue des passants et le marché aux fleurs qui se tenait ce jour là… Retournons sur la place, avec une vue colorisée… Les Poitevins reconnaîtront les bistrots, mais bien sûr pas le tramway (devenu après guerre un trolley bus).

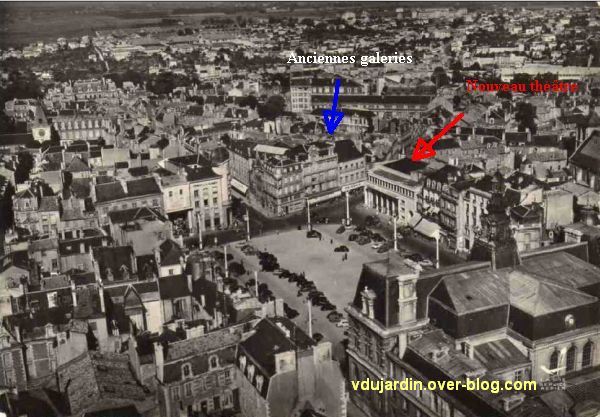

Retournons sur la place, avec une vue colorisée… Les Poitevins reconnaîtront les bistrots, mais bien sûr pas le tramway (devenu après guerre un trolley bus). Encore une vue qui montre aussi les galeries qui ont été incendiées en 1961 et remplacées en 1963 par la hideuse façade du magasin le Printemps, mais c’est aussi une autre histoire dont je vous reparlerai.

Encore une vue qui montre aussi les galeries qui ont été incendiées en 1961 et remplacées en 1963 par la hideuse façade du magasin le Printemps, mais c’est aussi une autre histoire dont je vous reparlerai. Le théâtre est reconstruit en 1954 par l’architecte Édouard Lardillier (architecte de nombreuses salles de spectacles et cinéma, voir

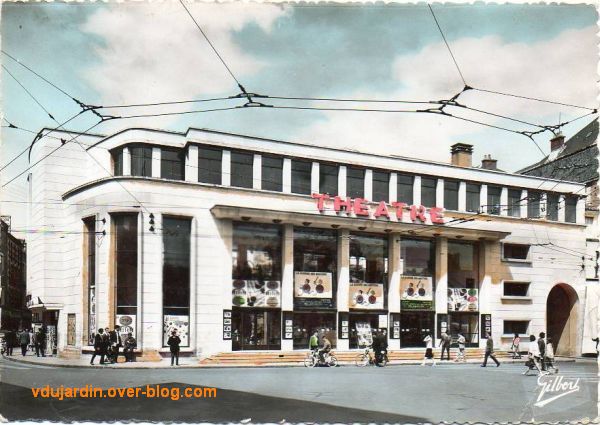

Le théâtre est reconstruit en 1954 par l’architecte Édouard Lardillier (architecte de nombreuses salles de spectacles et cinéma, voir  Cette vue de la façade doit dater de peu de temps après la construction du théâtre, puisque l’on y voit encore les caténaires du tramway / trolley-bus… Trolley ici…

Cette vue de la façade doit dater de peu de temps après la construction du théâtre, puisque l’on y voit encore les caténaires du tramway / trolley-bus… Trolley ici… … mais plus tôt (c’est encore le théâtre précédent) bien un tramway, avec les rails.

… mais plus tôt (c’est encore le théâtre précédent) bien un tramway, avec les rails. Depuis quelques semaines et jusqu’au 16 octobre 2010, la

Depuis quelques semaines et jusqu’au 16 octobre 2010, la  Il y a quelques semaines, en vous parlant de

Il y a quelques semaines, en vous parlant de  La voici de plus près, de face…

La voici de plus près, de face… Encore un peu plus près…

Encore un peu plus près… Regardez la légèreté du soldat…

Regardez la légèreté du soldat… … et quand on tourne un peu autour de la sculpture, la souffrance de son regard, son glaive brisé…

… et quand on tourne un peu autour de la sculpture, la souffrance de son regard, son glaive brisé… Admirez la qualité de la sculpture, ici sur le drapé et le pied droit du soldat…

Admirez la qualité de la sculpture, ici sur le drapé et le pied droit du soldat… … ou encore sur le pectoral (partie de l’armure protégeant la poitrine) orné d’une tête de Méduse (sensée pétrifiée l’ennemi de son regard) porté par la Victoire.

… ou encore sur le pectoral (partie de l’armure protégeant la poitrine) orné d’une tête de Méduse (sensée pétrifiée l’ennemi de son regard) porté par la Victoire. Le titre de l’œuvre figure sur sa base, Gloria…

Le titre de l’œuvre figure sur sa base, Gloria… … Victis (Gloire aux vaincus). Au passage, le pied de la Victoire est aussi visible sur cette photographie.

… Victis (Gloire aux vaincus). Au passage, le pied de la Victoire est aussi visible sur cette photographie. La signature du sculpteur, (Antonin) Mercié aussi…

La signature du sculpteur, (Antonin) Mercié aussi… …ainsi que celle du fondeur, les frères Thiébaut, qui ont aussi fondu le

…ainsi que celle du fondeur, les frères Thiébaut, qui ont aussi fondu le  Sur la face arrière du socle figure la mention de la souscription qui a permis d’ériger le monument en 1881. Sur la face principale, vous le devinez sur la deuxième photographie, est inscrite la dédicace, » aux enfants / des Deux-Sèvres / morts pour la défense / du pays / 1870-1871 « .

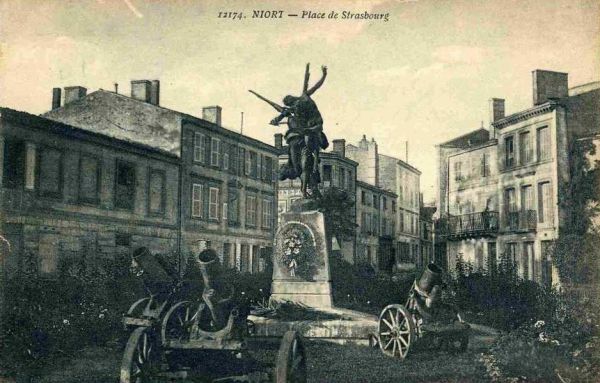

Sur la face arrière du socle figure la mention de la souscription qui a permis d’ériger le monument en 1881. Sur la face principale, vous le devinez sur la deuxième photographie, est inscrite la dédicace, » aux enfants / des Deux-Sèvres / morts pour la défense / du pays / 1870-1871 « . Pour la route, je vous ajoute une vue sur une carte postale ancienne, quand les arbres n’avaient pas encore poussé… et avec des canons bien guerriers tout autour.

Pour la route, je vous ajoute une vue sur une carte postale ancienne, quand les arbres n’avaient pas encore poussé… et avec des canons bien guerriers tout autour. L’ancien bourg de Saint-Hilaire et la porte du Pont Achard, au-dessus de la Boivre au sud de Poitiers, étaient défendus par divers ouvrages fortifiés. L’une des tours, au nord du pont, dite tour Aymar de Beaupuy, est toujours conservée. Je vous la montre ici sur une carte postale ancienne…

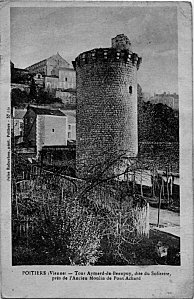

L’ancien bourg de Saint-Hilaire et la porte du Pont Achard, au-dessus de la Boivre au sud de Poitiers, étaient défendus par divers ouvrages fortifiés. L’une des tours, au nord du pont, dite tour Aymar de Beaupuy, est toujours conservée. Je vous la montre ici sur une carte postale ancienne… … car elle est aujourd’hui située dans une propriété privée, et la seule façon de la voir est de franchir le pont (qui passe désormais sur la Boivre et les voies de chemin de fer) et de la voir de loin… Si vous prenez le train de Paris vers Bordeaux (ou La Rochelle) cet été, vous pouvez l’apercevoir fugacement sur votre gauche quand le train repart de la gare…

… car elle est aujourd’hui située dans une propriété privée, et la seule façon de la voir est de franchir le pont (qui passe désormais sur la Boivre et les voies de chemin de fer) et de la voir de loin… Si vous prenez le train de Paris vers Bordeaux (ou La Rochelle) cet été, vous pouvez l’apercevoir fugacement sur votre gauche quand le train repart de la gare… Quant à la porte de Pont Achard, elle a été détruite au 19e siècle et est juste suggérée au sol par de petits pavés, attention, danger pour prendre la photographie ou ralentir dans le flot de voitures pour l’apercevoir… J’y suis passée un soir tard, quand il y avait moins de risque, mais à la limite de faire nuit, la photographie manque donc de luminosité. Je vous montrerai

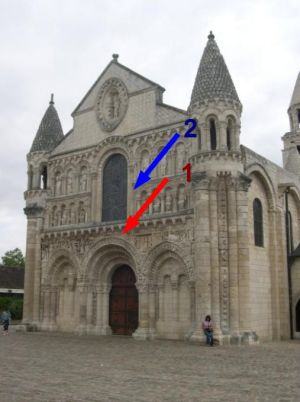

Quant à la porte de Pont Achard, elle a été détruite au 19e siècle et est juste suggérée au sol par de petits pavés, attention, danger pour prendre la photographie ou ralentir dans le flot de voitures pour l’apercevoir… J’y suis passée un soir tard, quand il y avait moins de risque, mais à la limite de faire nuit, la photographie manque donc de luminosité. Je vous montrerai  Je vous ajoute une petite vue prise depuis la terrasse du presbytère de Saint-Hilaire, en bleu, la porte de Pont-Achard tracée au sol, en rouge, la tour Aymar de Beaupré.

Je vous ajoute une petite vue prise depuis la terrasse du presbytère de Saint-Hilaire, en bleu, la porte de Pont-Achard tracée au sol, en rouge, la tour Aymar de Beaupré. Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi, je vous emmène à

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi, je vous emmène à  Plus loin, en descendant (ou comme nous, en remontant) du

Plus loin, en descendant (ou comme nous, en remontant) du  Dans les écuries et plus particulièrement dans l’ancien manège à poneys, ils ont installé une volière.

Dans les écuries et plus particulièrement dans l’ancien manège à poneys, ils ont installé une volière. Dans la partie du parc qui domine la Loire, le Lieu de rêve, allusion à l’église détruite par le comte de Broglie qui, pour jouir de la vue et de son château de son parc et de sa ferme modèle, a déplacé une partie du village, le cimetière et l’église.

Dans la partie du parc qui domine la Loire, le Lieu de rêve, allusion à l’église détruite par le comte de Broglie qui, pour jouir de la vue et de son château de son parc et de sa ferme modèle, a déplacé une partie du village, le cimetière et l’église. De plus près et dans un autre sens de prise de vue, les gros blocs de granite, polis sur une face.

De plus près et dans un autre sens de prise de vue, les gros blocs de granite, polis sur une face. Dans le château se cachent plusieurs œuvres que je n’ai pas photographiées, une installation sonore dans la chapelle, une grande photographie intitulée Silenzio et une grande installation assez étrange au premier abord, 2235 After Christus. Mais dans une clairière, au milieu d’un bosquet, nous avons trouvé Capella dans la clairière, grands blocs de marbre blanc… Des œuvres variées donc, mais qui ne m’ont pas complètement convaincue (voir d’autres photographies en

Dans le château se cachent plusieurs œuvres que je n’ai pas photographiées, une installation sonore dans la chapelle, une grande photographie intitulée Silenzio et une grande installation assez étrange au premier abord, 2235 After Christus. Mais dans une clairière, au milieu d’un bosquet, nous avons trouvé Capella dans la clairière, grands blocs de marbre blanc… Des œuvres variées donc, mais qui ne m’ont pas complètement convaincue (voir d’autres photographies en  Si les culots des

Si les culots des  Je vous avais déjà parlé de ces gargouilles sur les façades

Je vous avais déjà parlé de ces gargouilles sur les façades  Un autre détail de la première fenêtre…

Un autre détail de la première fenêtre… Pour les suivantes, je ne vous montre que les visages sculptés sur les culots… Deuxième fenêtre, à gauche…

Pour les suivantes, je ne vous montre que les visages sculptés sur les culots… Deuxième fenêtre, à gauche… Deuxième fenêtre, à droite… et ainsi de suite jusqu’à la cinquième fenêtre, je vous laisse juste les images…

Deuxième fenêtre, à droite… et ainsi de suite jusqu’à la cinquième fenêtre, je vous laisse juste les images…

Aujourd’hui, nous retournons admirer la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. J’ai rédigé cet article pour la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par

Aujourd’hui, nous retournons admirer la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. J’ai rédigé cet article pour la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par  Le premier, indiqué en rouge sur la première image, repose sur l’archivolte de la voussure du portail central (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). Si vous faites attention, vous avez plus apercevoir sa tête à gauche de l’église de la scène de la Visitation.

Le premier, indiqué en rouge sur la première image, repose sur l’archivolte de la voussure du portail central (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). Si vous faites attention, vous avez plus apercevoir sa tête à gauche de l’église de la scène de la Visitation. Si l’on remonte d’un niveau sur la façade, au niveau des arcatures de la frise d’apôtres, dans un angle se cache un autre dragon. Il a un très curieux corps, avant une grande gueule armée de dents pointues, et fait le dos rond sur une feuille. Sa queue se termine par une tête de serpent.

Si l’on remonte d’un niveau sur la façade, au niveau des arcatures de la frise d’apôtres, dans un angle se cache un autre dragon. Il a un très curieux corps, avant une grande gueule armée de dents pointues, et fait le dos rond sur une feuille. Sa queue se termine par une tête de serpent.