Pour le défi Mars, mois de l’Europe centrale organisé par Schlabaya, j’ai fait une descente à la médiathèque où j’ai emprunté une dizaine de livres…

Pour le défi Mars, mois de l’Europe centrale organisé par Schlabaya, j’ai fait une descente à la médiathèque où j’ai emprunté une dizaine de livres…

Le livre : Kyra Kyralina de Panaït Istrati, lu dans Œuvres I, édition établie et présentée par Linda Lê, éditions Albin Michel, 2005, [1ère édition en 1923, dans la revue Europe, texte réuni en volume en 1924], pages 49-175, ISBN 978-2752901347.

L’histoire : à une époque indéterminée (après 1867), à Braïla, un port de Roumanie. Adrien part à une foire avec Stavro, un marchand forain. Ce dernier fait la connaissance de Mikhaïl, avec qui il a une relation homosexuelle. Les trois hommes racontent des histoires qu’ils ont vécues. Stavro finit par céder et raconter son enfance, peu après la guerre de Crimée (qui eut lieu de 1853 à 1856). Il vivait avec sa mère et sa sœur, Kyra. Son père ne faisait des apparitions que pour battre sa mère, qui de son côté faisait la fête avec des hommes en son absence. Un jour, le père cogne plus fort que d’habitude, laisse la mère pour morte enfermée dans la cave, emmène de force son fils. Celui-ci arrive à s’échapper, à retrouver sa mère. Celle-ci, avec l’aide de ses frères, réussit à s’échapper, mais les frères ratent le père sur qui ils ont tiré. Les deux enfants, hébergés dans un hôtel, devaient être à l’abri… mais pas goût de la liberté, ils rencontrent un homme et finissent enlevés par lui, emmenés en Turquie sans doute. Stavro est séparé de sa sœur, il vit dans une sorte de prison dorée sans jamais l’oublier ou renoncer à la retrouver…

Mon avis : le roumain Panaït Istrati (1884-1935) a écrit ce texte directement en français. C’est la première des quatre œuvres formant le cycle des Récits d’Adrien Zograffi et des membres de sa famille, génération d’Haïdoucs. Le roman se présente un peu comme un conte oriental, raconté entre amis au coin du feu (enfin, d’une grange). Je ne me suis pas ennuyée, il y a du rythme, mais pas vraiment séduite non plus…

Pour aller plus loin : les archives ont été déposées en 1997 par l’Association des amis de Panaït Istrati à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC).

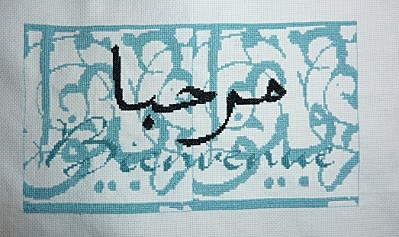

Quand j’ai vu ce modèle dans Passion Fil n° 14 (janvier 2012), j’ai tout de suite pensé à Flo, qui lit beaucoup… et avais son anniversaire peu après. Je l’ai brodé en noir sur du lin d’ameublement… Un peu de patience, je vous montrerai très bientôt la finition… en

Quand j’ai vu ce modèle dans Passion Fil n° 14 (janvier 2012), j’ai tout de suite pensé à Flo, qui lit beaucoup… et avais son anniversaire peu après. Je l’ai brodé en noir sur du lin d’ameublement… Un peu de patience, je vous montrerai très bientôt la finition… en

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par

Ce livre entre dans le cadre du défi du

Ce livre entre dans le cadre du défi du

D’avril à juin 2012,

D’avril à juin 2012,  Lecture

Lecture Broderie

Broderie En cuisine

En cuisine