Samedi dernier, j’étais donc à l’inauguration de la Sabline, le pôle culturel de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, qui regroupe la MJC (maison des jeunes et de la culture) 21, une médiathèque et un musée de préhistoire autour des sites de la commune et des environs, dont la grotte du Bois-Ragot à Gouex, juste à côté de Lussac, dont j’ai en partie coordonné la publication en 2005 avec André Chollet, un ami très cher malheureusement décédé depuis, mais qui était très présent parmi nous. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnalités, et quelques absences remarquées (chut… je n’en dirai pas plus, mais vous pouvez lire la liste des officiels présents sur le site de la commune et en déduire les absents). Le musée de préhistoire est très réussi, avec beaucoup d’espaces, pas trop d’objets, comme vous pouvez le voir ici, quelques minutes avant l’inauguration officielle. Nous partons de la fouille et de ses apports, techniques, études complémentaires…

Samedi dernier, j’étais donc à l’inauguration de la Sabline, le pôle culturel de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, qui regroupe la MJC (maison des jeunes et de la culture) 21, une médiathèque et un musée de préhistoire autour des sites de la commune et des environs, dont la grotte du Bois-Ragot à Gouex, juste à côté de Lussac, dont j’ai en partie coordonné la publication en 2005 avec André Chollet, un ami très cher malheureusement décédé depuis, mais qui était très présent parmi nous. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnalités, et quelques absences remarquées (chut… je n’en dirai pas plus, mais vous pouvez lire la liste des officiels présents sur le site de la commune et en déduire les absents). Le musée de préhistoire est très réussi, avec beaucoup d’espaces, pas trop d’objets, comme vous pouvez le voir ici, quelques minutes avant l’inauguration officielle. Nous partons de la fouille et de ses apports, techniques, études complémentaires…

… pour arriver aux sites du lussacois, très bien, sauf, la maquette, au centre de la salle (le cube à droite de la dame en pull à rayures bleues sur la photo). Il y aura bien une ou deux coquilles à corriger, mais c’est superbe, les boîtes avec la faune, les tirettes avec les textes, etc., le tout à hauteur d’enfants et de fauteuils roulants.

… pour arriver aux sites du lussacois, très bien, sauf, la maquette, au centre de la salle (le cube à droite de la dame en pull à rayures bleues sur la photo). Il y aura bien une ou deux coquilles à corriger, mais c’est superbe, les boîtes avec la faune, les tirettes avec les textes, etc., le tout à hauteur d’enfants et de fauteuils roulants.

De grandes baies vitrées permettent de voir la cour et, de l’autre côté, les escaliers en bois de la maison voisine du 16e siècle.

Vous arrivez alors dans la salle consacrée à l’art, avec notamment des plaquettes gravées d’animaux et de personnages (très rare au Magdalénien) du site de La Marche à Lussac-les-Châteaux.

Vous arrivez alors dans la salle consacrée à l’art, avec notamment des plaquettes gravées d’animaux et de personnages (très rare au Magdalénien) du site de La Marche à Lussac-les-Châteaux.

Pour les photographies extérieures, je n’en ai pas prises, il pleuvait quand je suis arrivée, puis l’espace était noir de monde. Vous pouvez les découvrir sur la page d’accueil de la Sabline. Espérons qu’il y aura de nombreux visiteurs dans ce beau lieu… Il faudra déjà qu’ils n’oublient pas de regarder les horaires sur la page spécifique, car à part le mercredi et le samedi de 10h à midi et de 14h à 17h, cela change presque chaque mois…

Ah, et pourquoi la sabline ? En raison de la présence de la sabline des chaumes (Arenaria controversa), une plante méditerranéenne présente sur certains terrains chauds de la commune, un peu comme sur la commune voisine de Civaux (vous pouvez la retrouver ici)

Côté discours, je (cela n’engage que moi, je n’ai parlé à personne avant d’écrire cet article) trouve lamentable que la mémoire d’André Chollet n’ait pas été soulevée dans les discours des représentants de la commune, ni sa famille, présente sur place, ni sa donation : ce n’était pas un dû, archéologue amateur (et plus qu’amateur), par pur amour de la science, André avait acheté le site archéologique pour le protéger à la fin des années 1960, s’était beaucoup investi dans la création de ce musée, et tout fait pour donner ses collections (le propriétaire du terrain est propriétaire des objets qui y sont trouvés, sans le cas de fouilles programmées ou « de recherche ») à la commune de Lussac. De même, le fils de feu Stéphane Lwoff, également présent et qui a donné une dalle gravée de La Marche, fouillée par son père (le frère de André Lwoff, prix Nobel de médecine en 1965), n’a pas été remercié dans ces premiers discours. Rien ne les obligeait à faire ces dons à la commune, un petit merci de sa part n’aurait pas été superflue. Un petit remerciement au moins dans un coin d’une des salles, et/ou sur le site internet, pourrait corriger cette bourde. Que serait un musée sans collection?

Et non, au moment de ces discours, Fl. B., la courageuse responsable de ce musée, qui a dû résoudre bien des problèmes toute seule ces derniers mois (elle est depuis des mois la seule employée pour le musée, dans un statut qui ne rend pas justice à son travail, c’est moi qui le dis, elle n’oserait pas se plaindre…), n’était pas « retenue au musée par les archéologues », nous étions tous au fond de la salle… mais n’y sommes pas restés longtemps. C’était bien gentil de remercier chaque contributeur au budget de la Sabline, à l’euro près, mais nous, membres du comité scientifique, qui avons donné beaucoup de notre temps (pas mal de soirées et de journées de congés pour moi, je ne regrette pas, le résultat est superbe), nous n’avons eu droit qu’à une minuscule petite phrase. Nous avons donc préféré nous éclipser après les discours de Mme le Maire et de son adjoint, avant ceux de tous les représentants officiels présents sur la tribune, et aller réellement nous retrouver entre nous.

Et cela, nous en avons discuté à quelques-uns : nous souhaitons vraiment que Fl. B. (je tais son nom, il n’a pas été rendu public sur le site internet) reçoive la reconnaissance qu’elle mérite et que quelqu’un soit très vite recruté pour l’aider au fonctionnement du musée, avec un vrai emploi dans un vrai statut, et qu’ainsi, le musée sera ouvert à des heures moins acrobatiques et plus compréhensibles par les visiteurs. Nous espérons aussi que des expositions pourrons faire vivre ce bel outil, la salle en bas le permet. Nous sommes même encore prêts à donner de notre temps pour le musée, pour la rédaction de documents grands publics, sur le musée en général et sur certains des sites par exemple, pour le Bois-Ragot, toute l’équipe qui avait participé aux études pluridisciplinaires s’y était engagée lors du lancement de l’ouvrage, cet engagement tient toujours… Par ailleurs, nous ne sommes pas allés vérifier, la météo ne se prêtait pas à la promenade, mais nous espérons que le circuit pédestre des grottes de Lussac-les-Châteaux, avec les panneaux prévus, soit balisé (à l’office de tourisme, on nous a dit qu’il n’existait pas, mais l’information est-elle juste?). En plus, ce circuit permet une très belle vue sur le château et ses environs. Fl., j’espère que ce texte ne te mettra pas en difficulté, nous sommes partis sans te saluer, mais j’espère que tu nous excuseras…

Je vous ai montré déjà trois espèces d’orchidées de plus près ainsi qu’un montage de quelques photographies de la sortie orchidées à Civaux, organisée par le musée de Civaux (un grand merci à Hélène, la responsable du musée) et Vienne Nature sur des terrains appartenant au conservatoire des espaces naturels de Poitou-Charentes… C’était le 23 mai 2010. Nous poursuivons la visite avec une première orchidée bouc (Orchis bouc ou Himantoglossum hircinum (L) Sprengel), pas encore fleurie, c’est un peu trop tôt dans la saison… Nous en reverrons d’autres plus loin sur le coteau…

Je vous ai montré déjà trois espèces d’orchidées de plus près ainsi qu’un montage de quelques photographies de la sortie orchidées à Civaux, organisée par le musée de Civaux (un grand merci à Hélène, la responsable du musée) et Vienne Nature sur des terrains appartenant au conservatoire des espaces naturels de Poitou-Charentes… C’était le 23 mai 2010. Nous poursuivons la visite avec une première orchidée bouc (Orchis bouc ou Himantoglossum hircinum (L) Sprengel), pas encore fleurie, c’est un peu trop tôt dans la saison… Nous en reverrons d’autres plus loin sur le coteau… Un peu plus loin, nous voyons une jolie Ophrys abeille (Ophrys apifera)…

Un peu plus loin, nous voyons une jolie Ophrys abeille (Ophrys apifera)… la voici de plus près…

la voici de plus près… Avant de poursuivre la tournée des orchidées, une petite bête… Je vous présente un joli coléoptère de la famille des cleridae, le clairon ou trichode des ruches (trichodes alvearius). Il est assez proche d’un autre clairon, le clairon ou trichode des abeilles (trichodes apiarius). Mais le premier a une bande noire le long des élytres quand elles sont repliées, ce qui est le cas ici (plus d’informations sur les six espèces de trichodes présentes en France dans cet article hébergé sur le site insectes.org). Gare aux abeilles sauvages… mais cette parcelle a sans doute trouvé un certain équilibre, même si le milieu a tendance à se refermer, la forêt mixte a tendance à coloniser vers le bas, nous avons vu de nombreux petits chênes, le conservatoire des espaces naturels fait un entretien et des débroussaillages. il y a cependant des problèmes avec certaines graminées qui tendent à dominer et nécessiteraient, d’après l’animateur, un pacage de moutons, bref (une quinzaine de jours) mais assez intensif au printemps, pour maintenir les nombreuses espèces de plantes et donc d’insectes et autres sur ce coteau.

Avant de poursuivre la tournée des orchidées, une petite bête… Je vous présente un joli coléoptère de la famille des cleridae, le clairon ou trichode des ruches (trichodes alvearius). Il est assez proche d’un autre clairon, le clairon ou trichode des abeilles (trichodes apiarius). Mais le premier a une bande noire le long des élytres quand elles sont repliées, ce qui est le cas ici (plus d’informations sur les six espèces de trichodes présentes en France dans cet article hébergé sur le site insectes.org). Gare aux abeilles sauvages… mais cette parcelle a sans doute trouvé un certain équilibre, même si le milieu a tendance à se refermer, la forêt mixte a tendance à coloniser vers le bas, nous avons vu de nombreux petits chênes, le conservatoire des espaces naturels fait un entretien et des débroussaillages. il y a cependant des problèmes avec certaines graminées qui tendent à dominer et nécessiteraient, d’après l’animateur, un pacage de moutons, bref (une quinzaine de jours) mais assez intensif au printemps, pour maintenir les nombreuses espèces de plantes et donc d’insectes et autres sur ce coteau. Nous poursuivrons la promenade la semaine prochaine… en photos!

Nous poursuivrons la promenade la semaine prochaine… en photos!

C’est le

C’est le  Je vous ai montré un montage de quelques photographies de la

Je vous ai montré un montage de quelques photographies de la  Et nous voici à la recherche des précieuses orchidées, mais aussi à observer d’autres plantes, les insectes, les araignées, etc. Je me permets de laisser la photo sans plus de brouillage, le journal local en a publié d’autres… Au premier plan, Hélène, la responsable du musée, et au fond, l’animateur de Vienne Nature.

Et nous voici à la recherche des précieuses orchidées, mais aussi à observer d’autres plantes, les insectes, les araignées, etc. Je me permets de laisser la photo sans plus de brouillage, le journal local en a publié d’autres… Au premier plan, Hélène, la responsable du musée, et au fond, l’animateur de Vienne Nature. Mais passons à ces belles dames… Nous commençons par une orchidée ou Ophrys mouche (Ophrys insectifera L.).

Mais passons à ces belles dames… Nous commençons par une orchidée ou Ophrys mouche (Ophrys insectifera L.). Quelques mètres plus loin, nous trouvons quelques orchidées (petites) araignées ou Ophrys araneola, qui sont en fin de période de floraison. Nous en verrons d’autres plus loin, presque toutes avec diverses hybridations naturelles.

Quelques mètres plus loin, nous trouvons quelques orchidées (petites) araignées ou Ophrys araneola, qui sont en fin de période de floraison. Nous en verrons d’autres plus loin, presque toutes avec diverses hybridations naturelles. En remontant le coteau, nous tombons sur plusieurs orchidées pyramidales (Orchis pyramidal ou Anacamptis pyramidalis), certaines petites…

En remontant le coteau, nous tombons sur plusieurs orchidées pyramidales (Orchis pyramidal ou Anacamptis pyramidalis), certaines petites… … d’autres bien formées et bien développées. L’année dernière, à la même époque, près de

… d’autres bien formées et bien développées. L’année dernière, à la même époque, près de  Samedi dernier, j’étais donc à l’inauguration de la Sabline, le pôle culturel de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, qui regroupe la MJC (maison des jeunes et de la culture) 21, une médiathèque et un musée de préhistoire autour des sites de la commune et des environs, dont la grotte du Bois-Ragot à Gouex, juste à côté de Lussac, dont j’ai en partie coordonné la

Samedi dernier, j’étais donc à l’inauguration de la Sabline, le pôle culturel de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, qui regroupe la MJC (maison des jeunes et de la culture) 21, une médiathèque et un musée de préhistoire autour des sites de la commune et des environs, dont la grotte du Bois-Ragot à Gouex, juste à côté de Lussac, dont j’ai en partie coordonné la  … pour arriver aux sites du lussacois, très bien, sauf, la maquette, au centre de la salle (le cube à droite de la dame en pull à rayures bleues sur la photo). Il y aura bien une ou deux coquilles à corriger, mais c’est superbe, les boîtes avec la faune, les tirettes avec les textes, etc., le tout à hauteur d’enfants et de fauteuils roulants.

… pour arriver aux sites du lussacois, très bien, sauf, la maquette, au centre de la salle (le cube à droite de la dame en pull à rayures bleues sur la photo). Il y aura bien une ou deux coquilles à corriger, mais c’est superbe, les boîtes avec la faune, les tirettes avec les textes, etc., le tout à hauteur d’enfants et de fauteuils roulants. Vous arrivez alors dans la salle consacrée à l’art, avec notamment des plaquettes gravées d’animaux et de personnages (très rare au Magdalénien) du site de La Marche à Lussac-les-Châteaux.

Vous arrivez alors dans la salle consacrée à l’art, avec notamment des plaquettes gravées d’animaux et de personnages (très rare au Magdalénien) du site de La Marche à Lussac-les-Châteaux.

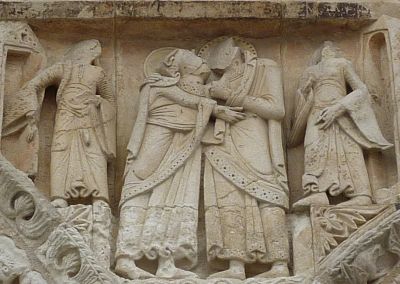

Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve

Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve  Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la

Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la  D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth.

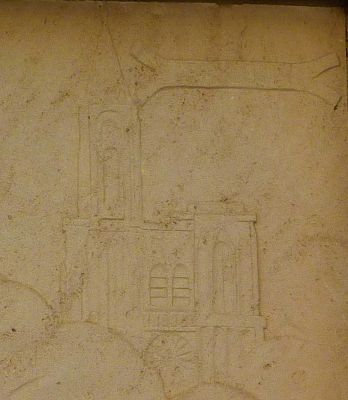

D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth. Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots).

Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de

La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de

Pour les fidèles lecteurs, vous devez vous souvenir de cette enseigne avec un homme barbu, nu, assis, tenant un noyer à l’envers, les pieds dépassant de la frondaison, sinon,

Pour les fidèles lecteurs, vous devez vous souvenir de cette enseigne avec un homme barbu, nu, assis, tenant un noyer à l’envers, les pieds dépassant de la frondaison, sinon,  Maintenant, voici une nouvelle photo de l’

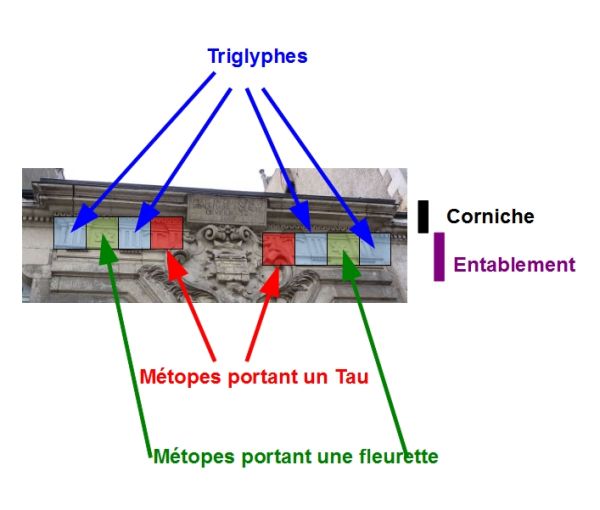

Maintenant, voici une nouvelle photo de l’ Je vous avais promis des éclaircissements de vocabulaire, mais je vous montre d’abord le haut de la façade, en entier cette fois, vous pouvez ainsi voir les Tau (T majuscules) et les fleurettes… (ne fuyez pas, la photo avec les légendes est juste en-dessous) sur les métopes qui alternent avec les triglyphes… de l’entablement, ouf!

Je vous avais promis des éclaircissements de vocabulaire, mais je vous montre d’abord le haut de la façade, en entier cette fois, vous pouvez ainsi voir les Tau (T majuscules) et les fleurettes… (ne fuyez pas, la photo avec les légendes est juste en-dessous) sur les métopes qui alternent avec les triglyphes… de l’entablement, ouf!

Enfin, je vous avais parlé de bossage, cette mise en relief des pierres qui forment le mur. Voici de plus près, vous voyez bien la surface de la pierre et le creusement au niveau des joints pour donner cet effet de relief.

Enfin, je vous avais parlé de bossage, cette mise en relief des pierres qui forment le mur. Voici de plus près, vous voyez bien la surface de la pierre et le creusement au niveau des joints pour donner cet effet de relief. Au début de chaque semaine,

Au début de chaque semaine,  Vous ne voyez pas la passerelle ? Mais si, tout au fond… Je reste dans le secteur ce week-end, il y a la brocante de l’Ascension sur la place du Marché, avec un marché aux livres, et je travaille sur mes anciens cahiers de fouilles pour commencer un nouvel article (sérieux, de

Vous ne voyez pas la passerelle ? Mais si, tout au fond… Je reste dans le secteur ce week-end, il y a la brocante de l’Ascension sur la place du Marché, avec un marché aux livres, et je travaille sur mes anciens cahiers de fouilles pour commencer un nouvel article (sérieux, de  PS La voici de plus près, dans l’autre sens…

PS La voici de plus près, dans l’autre sens… … ainsi que le moulin de Chasseigne vu depuis la passerelle.

… ainsi que le moulin de Chasseigne vu depuis la passerelle. Comme je vous l’ai déjà exposé, le centre-ville de Poitiers est composé d’un plateau situé à la confluence d’une rivière moyenne, le Clain, et d’un petit ruisseau, la Boivre. Jeudi était inaugurée, dans ma

Comme je vous l’ai déjà exposé, le centre-ville de Poitiers est composé d’un plateau situé à la confluence d’une rivière moyenne, le Clain, et d’un petit ruisseau, la Boivre. Jeudi était inaugurée, dans ma  Je vous ai montré lundi la

Je vous ai montré lundi la  En allant rendre visite l’autre jour à

En allant rendre visite l’autre jour à  Revenons à celle-ci. Le soldat mourant, enveloppé dans le drapeau national, est soutenu par Jeanne-d’Arc, avec son auréole de sainte, son armure et son épée au côté. L’oeuvre avait été commandée fin 1919, au moment de la sculpture, elle venait juste d’être canonisée en 1920 par Benoit XV.

Revenons à celle-ci. Le soldat mourant, enveloppé dans le drapeau national, est soutenu par Jeanne-d’Arc, avec son auréole de sainte, son armure et son épée au côté. L’oeuvre avait été commandée fin 1919, au moment de la sculpture, elle venait juste d’être canonisée en 1920 par Benoit XV. La voici de plus près, vous pouvez remarquer qu’elle porte aussi dans sa main droite une couronne de feuilles de chêne, probablement plus symbole de la force plus que couronne civique ici.

La voici de plus près, vous pouvez remarquer qu’elle porte aussi dans sa main droite une couronne de feuilles de chêne, probablement plus symbole de la force plus que couronne civique ici. … en direction d’un élément d’architecture qui pourrait être une cathédrale, mais symbolise probablement plutôt l’Église en tant qu’institution et donc le salut de l’âme du soldat si l’on tient compte de l’engagement militant, virant même au prosélytisme, de Maxime Réal del Sarte. Étonnant, ce monument aux morts, non ?

… en direction d’un élément d’architecture qui pourrait être une cathédrale, mais symbolise probablement plutôt l’Église en tant qu’institution et donc le salut de l’âme du soldat si l’on tient compte de l’engagement militant, virant même au prosélytisme, de Maxime Réal del Sarte. Étonnant, ce monument aux morts, non ?