Je poursuis la découverte du monument de la place de la République à Paris. Après les quatre figures allégoriques (République, Liberté, Égalité, Fraternité), voici les douze plaques en bronze apposées tout autour du socle et qui racontent les principaux épisodes de l’histoire de la République de 1789 à 1883, date d’érection du monuments. Les sculptures et les reliefs sont de Léopold Morice, dont le frère Charles a réalisé l’architecte du monument.

Je poursuis la découverte du monument de la place de la République à Paris. Après les quatre figures allégoriques (République, Liberté, Égalité, Fraternité), voici les douze plaques en bronze apposées tout autour du socle et qui racontent les principaux épisodes de l’histoire de la République de 1789 à 1883, date d’érection du monuments. Les sculptures et les reliefs sont de Léopold Morice, dont le frère Charles a réalisé l’architecte du monument.

Comme pour le lion et la République, la fonte a été réalisée par Thiébaut frères, dont la marque est apposée en bas à gauche de plusieurs reliefs. La date correspondant à chaque événement est gravée sur le monument, au-dessus du relief. Je vous le montre pour le premier, puis j’ai resserré le cadrage de mes photographies.

Comme pour le lion et la République, la fonte a été réalisée par Thiébaut frères, dont la marque est apposée en bas à gauche de plusieurs reliefs. La date correspondant à chaque événement est gravée sur le monument, au-dessus du relief. Je vous le montre pour le premier, puis j’ai resserré le cadrage de mes photographies.

Le premier relief illustre le 20 juin 1789… Alors, vite, on révise son histoire de France, tiens, à transmettre aux candidats à la Présidentielle et déjà aux candidats aux primaires: s’ils n’identifient pas correctement les événements de ces douze dates, ils sont disqualifiés! Alors… Vous avez trouvé? Oui, c’est le Serment du jeu de paume. Les députés, réunis pour les états généraux à Versailles, entrent en résistance contre le roi, ils approuvent le texte rédigé par l’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès et lu par Jean-Sylvain Bailly, « de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides »… La composition reprend en gros le célèbre dessin de David…

Le premier relief illustre le 20 juin 1789… Alors, vite, on révise son histoire de France, tiens, à transmettre aux candidats à la Présidentielle et déjà aux candidats aux primaires: s’ils n’identifient pas correctement les événements de ces douze dates, ils sont disqualifiés! Alors… Vous avez trouvé? Oui, c’est le Serment du jeu de paume. Les députés, réunis pour les états généraux à Versailles, entrent en résistance contre le roi, ils approuvent le texte rédigé par l’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès et lu par Jean-Sylvain Bailly, « de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides »… La composition reprend en gros le célèbre dessin de David…

… y compris la foule qui applaudit aux fenêtres à l’arrière-plan…

… y compris la foule qui applaudit aux fenêtres à l’arrière-plan…

… mais le panier à droite (pain?) n’est pas sur le dessin.

… mais le panier à droite (pain?) n’est pas sur le dessin.

14 juillet 1789… Là, c’est facile! Prise de la Bastille…

14 juillet 1789… Là, c’est facile! Prise de la Bastille…

4 août 1789… Nuit du 4 août… abolition des privilèges, même si certains n’ont toujours pas compris ce que ça veut dire, ou qui doivent croire au transfert des privilèges de la noblesse vers les députés (et autres édiles…).

4 août 1789… Nuit du 4 août… abolition des privilèges, même si certains n’ont toujours pas compris ce que ça veut dire, ou qui doivent croire au transfert des privilèges de la noblesse vers les députés (et autres édiles…).

Pour l’instant, perruques, chapeaux, cheveux nus ou tonsures permettent encore de distinguer les trois ordres (noblesse, clergé et Tiers-État).

Pour l’instant, perruques, chapeaux, cheveux nus ou tonsures permettent encore de distinguer les trois ordres (noblesse, clergé et Tiers-État).

14 juillet 1790, Fête de la Fédération… c’est elle qui est fêtée sur la plupart des monuments au Centenaire de la Révolution (voir par exemple celui de Châtellerault). La grande fête organisée pour fêter l’anniversaire de la prise de la Bastille réunit une grande foule place du Champ-de-Mars à Paris, aménagée pour l’occasion, et dans toute la France. Au moment de l’édification du monument de la place de la République, le 14 juillet vient juste (depuis le 6 juillet 1880) de devenir le jour de la Fête nationale française, sans préciser si c’est 1789 ou 1790. La Fayette, au nom des gardes nationales fédérées, prête serment de fidélité « à la nation, à la loi et au roi », de maintenir la Constitution, d’assurer la protection des biens et des personnes… puis le roi prête à son tour serment de fidélité aux lois nouvelles.

14 juillet 1790, Fête de la Fédération… c’est elle qui est fêtée sur la plupart des monuments au Centenaire de la Révolution (voir par exemple celui de Châtellerault). La grande fête organisée pour fêter l’anniversaire de la prise de la Bastille réunit une grande foule place du Champ-de-Mars à Paris, aménagée pour l’occasion, et dans toute la France. Au moment de l’édification du monument de la place de la République, le 14 juillet vient juste (depuis le 6 juillet 1880) de devenir le jour de la Fête nationale française, sans préciser si c’est 1789 ou 1790. La Fayette, au nom des gardes nationales fédérées, prête serment de fidélité « à la nation, à la loi et au roi », de maintenir la Constitution, d’assurer la protection des biens et des personnes… puis le roi prête à son tour serment de fidélité aux lois nouvelles.

11 juillet 1792, Proclamation de la Patrie en danger, la guerre avait été déclarée au roi de Bohême et de Hongrie (donc à l’Autriche et non à tout l’Empire romain-germanique) par Louis XVI le 20 avril, puis avait mis son véto au projets de déportation des prêtres réfractaires et de constitution d’un camp de gardes nationaux (Fédérés) pour défendre Paris… Suite à l’entrée en guerre de la Prusse le 6 juillet, l’assemblée nationale contourne ce véto en proclamant la patrie en danger. Les volontaires sont appelés à rejoindre Paris…

11 juillet 1792, Proclamation de la Patrie en danger, la guerre avait été déclarée au roi de Bohême et de Hongrie (donc à l’Autriche et non à tout l’Empire romain-germanique) par Louis XVI le 20 avril, puis avait mis son véto au projets de déportation des prêtres réfractaires et de constitution d’un camp de gardes nationaux (Fédérés) pour défendre Paris… Suite à l’entrée en guerre de la Prusse le 6 juillet, l’assemblée nationale contourne ce véto en proclamant la patrie en danger. Les volontaires sont appelés à rejoindre Paris…

… ce qui permet la victoire célébrée sur la plaque suivante, 20 septembre 1792, La bataille de Valmy, les armées prussiennes sont stoppées par les troupes révolutionnaires, commandées par Charles-François Dumouriez, aux portes de Paris, dans la Marne… Le début d’une série de victoires. Vous avez remarqué le grand chêne à droite du relief? Le même jour, l’assemblée nationale vote la laïcisation de l’état civil et l’autorisation du divorce! Et renouvelle la Commune insurrectionnelle de Paris.

… ce qui permet la victoire célébrée sur la plaque suivante, 20 septembre 1792, La bataille de Valmy, les armées prussiennes sont stoppées par les troupes révolutionnaires, commandées par Charles-François Dumouriez, aux portes de Paris, dans la Marne… Le début d’une série de victoires. Vous avez remarqué le grand chêne à droite du relief? Le même jour, l’assemblée nationale vote la laïcisation de l’état civil et l’autorisation du divorce! Et renouvelle la Commune insurrectionnelle de Paris.

L’histoire se précipite et le 21 septembre 1792 est la date suivante… Dès le lendemain de Valmy (ou plutôt le lendemain des décisions législatives précédentes), la Convention nationale tient sa première séance et proclame L’abolition de la royauté, proclame la République et décide de l’instauration du suffrage universel (ça ne va pas durer) pour ratifier la nouvelle constitution . Le calendrier est revu et l’on passe de 1792 à l’an I de la République!

L’histoire se précipite et le 21 septembre 1792 est la date suivante… Dès le lendemain de Valmy (ou plutôt le lendemain des décisions législatives précédentes), la Convention nationale tient sa première séance et proclame L’abolition de la royauté, proclame la République et décide de l’instauration du suffrage universel (ça ne va pas durer) pour ratifier la nouvelle constitution . Le calendrier est revu et l’on passe de 1792 à l’an I de la République!

Du coup, la date suivante est le… 13 prairial an II (1er juin 1794), là, j’avoue que j’ai dû chercher! Il s’agit de la Bataille navale de prairial qui a opposé Français et Anglais au large d’Ouessant. Les Anglais tentaient d’empêcher le passage de vivres en provenance des États-Unis. La victoire est revendiquée… par les deux camps! Les Français ont perdu 7 navires mais les Anglais n’ont pas intercepté la cargaison de vivres.

Du coup, la date suivante est le… 13 prairial an II (1er juin 1794), là, j’avoue que j’ai dû chercher! Il s’agit de la Bataille navale de prairial qui a opposé Français et Anglais au large d’Ouessant. Les Anglais tentaient d’empêcher le passage de vivres en provenance des États-Unis. La victoire est revendiquée… par les deux camps! Les Français ont perdu 7 navires mais les Anglais n’ont pas intercepté la cargaison de vivres.

Grand saut dans le temps… on passe directement à 1830! Vous remarquerez au passage les choix « consensuels » qui sont faits, la fuite du roi, sa décapitation etc. ne sont pas célébrés sur ces reliefs, ils évitent aussi toute la période de l’Empire et de la Restauration! Cinquante ans plus tard, la République est fragile, pas question de remuer des questions qui fâchent.

Nous voici donc le 29 juillet 1830. Les Trois glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) se terminent par l’instauration de la monarchie constitutionnelle dite Monarchie de juillet… Le 30 juillet, Charles X est éliminé et Louis-Philippe arrive le lendemain.

Nous voici donc le 29 juillet 1830. Les Trois glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) se terminent par l’instauration de la monarchie constitutionnelle dite Monarchie de juillet… Le 30 juillet, Charles X est éliminé et Louis-Philippe arrive le lendemain.

De Révolution en révolution, on passe au 4 mars 1848. Marianne trône maintenant derrière la table du Conseil. La Révolution, qui a commencé par l’insurrection de Paris le 22 février, c’est soldée par l’instauration de la Deuxième République le 24 février. Le 4 mars 1848, c’est l’adoption du suffrage universel (masculin)…

De Révolution en révolution, on passe au 4 mars 1848. Marianne trône maintenant derrière la table du Conseil. La Révolution, qui a commencé par l’insurrection de Paris le 22 février, c’est soldée par l’instauration de la Deuxième République le 24 février. Le 4 mars 1848, c’est l’adoption du suffrage universel (masculin)…

L’histoire de France est tronquée du Second Empire et nous voici le 4 septembre 1870. Il s’agit de la date de la Proclamation de la troisième République. Le 2 septembre, Napoléon III avait été battu à Sedan, entraînant de nouvelles émeutes à Paris et la convocation dans l’urgence du corps législatif.

L’histoire de France est tronquée du Second Empire et nous voici le 4 septembre 1870. Il s’agit de la date de la Proclamation de la troisième République. Le 2 septembre, Napoléon III avait été battu à Sedan, entraînant de nouvelles émeutes à Paris et la convocation dans l’urgence du corps législatif.

Cette fois, la Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871) est passée sous silence. On arrive au dernier relief, qui relate un fait qui eut lieu le jour même de l’inauguration du plâtre préfigurant le monument de la République! Nous sommes le 14 juillet 1880, première fête nationale officiellement à cette date (voir plus haut au 14 juillet 1890).

Cette fois, la Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871) est passée sous silence. On arrive au dernier relief, qui relate un fait qui eut lieu le jour même de l’inauguration du plâtre préfigurant le monument de la République! Nous sommes le 14 juillet 1880, première fête nationale officiellement à cette date (voir plus haut au 14 juillet 1890).

La scène se passe sur la place de la Bastille, le petit génie de la Liberté qui se trouve place de la Bastille.

La scène se passe sur la place de la Bastille, le petit génie de la Liberté qui se trouve place de la Bastille.

Photographies d’août 2014.

La plupart des élus de Poitou-Charentes ne veulent pas du Plouc (PoitouLimOUsinCentre) ou de la Police (POitou LImousin CEntre). L’assemblée nationale propose maintenant des réunions Aquitaine-Limousin et Centre-Poitou-Charentes, mais les élus de Charente et Charente-Maritime de tous bords politiques exigent l’Aquitaine, c’est plus partagé pour les élus de la Vienne et des Deux-Sèvres. Un peu normal, le sud de la région est en tuile creuse et en zone occitane, le nord en langue d’oil, une bonne partie en tuiles plates, et le Poitou (bas et haut, donc Vienne, Deux-Sèvres et … Vendée) est plus tourné vers le nord. La région sera-t-elle partagée? Bon, après quelques articles sur

La plupart des élus de Poitou-Charentes ne veulent pas du Plouc (PoitouLimOUsinCentre) ou de la Police (POitou LImousin CEntre). L’assemblée nationale propose maintenant des réunions Aquitaine-Limousin et Centre-Poitou-Charentes, mais les élus de Charente et Charente-Maritime de tous bords politiques exigent l’Aquitaine, c’est plus partagé pour les élus de la Vienne et des Deux-Sèvres. Un peu normal, le sud de la région est en tuile creuse et en zone occitane, le nord en langue d’oil, une bonne partie en tuiles plates, et le Poitou (bas et haut, donc Vienne, Deux-Sèvres et … Vendée) est plus tourné vers le nord. La région sera-t-elle partagée? Bon, après quelques articles sur  Le relief de gauche, une ribambelle (procession, si vous préférez) d’hommes se dirige vers le relief central. Il s’agit des « progrès de la science »!

Le relief de gauche, une ribambelle (procession, si vous préférez) d’hommes se dirige vers le relief central. Il s’agit des « progrès de la science »! Il est signé « E. Prévot », pour Edmond Prévot (Bordeaux, 1838 – Bordeaux, 1892), le

Il est signé « E. Prévot », pour Edmond Prévot (Bordeaux, 1838 – Bordeaux, 1892), le  Sur la partie gauche, l’homme à gauche est vêtu d’un costume, les autres de toges. On devrait y reconnaître Lavoisier, Ptolémée et Galilée.

Sur la partie gauche, l’homme à gauche est vêtu d’un costume, les autres de toges. On devrait y reconnaître Lavoisier, Ptolémée et Galilée. Dans la partie droite, d’autres hommes célèbres… il me faudrait approfondir la question pour les identifier un par un, les coiffures et les attributs devraient aider avec un peu de patience.

Dans la partie droite, d’autres hommes célèbres… il me faudrait approfondir la question pour les identifier un par un, les coiffures et les attributs devraient aider avec un peu de patience. Le relief central est dominé par l’allégorie centrale dont la tête déborde du cadre.

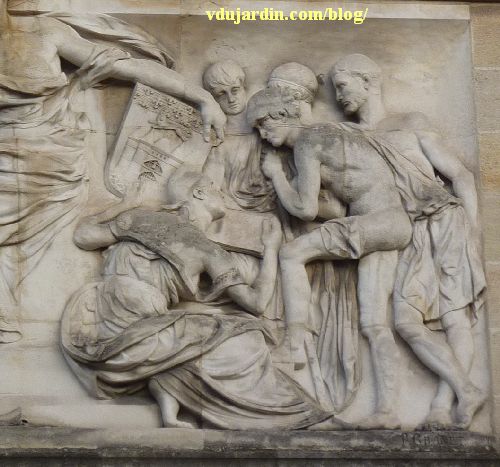

Le relief central est dominé par l’allégorie centrale dont la tête déborde du cadre. Il porte la signature « P. Granet », pour Pierre Granet (Villeneuve-d’Ornon, 1843 – Neuilly-sur-Seine, 1910)

Il porte la signature « P. Granet », pour Pierre Granet (Villeneuve-d’Ornon, 1843 – Neuilly-sur-Seine, 1910) La femme centrale centrale est assise et vêtue à l’Antique, portant une palme et coiffée d’une couronne. Certains disent qu’il s’agit d’Athéna, déesse notamment de l’intelligence. Mais elle ne porte pas les symboles d’Athéna (l’égide, par exemple). Avec sa petite couronne et les armoiries de la ville de Bordeaux qu’elle soutient de la main gauche, j’y verrai bien une allégorie de la ville de Bordeaux. Pierre Paris, cheville ouvrière du musée, ayant été directeur de l’école française d’Athènes, le sculpteur a peut-être joué sur l’ambiguïté avec une Athéna qui possède les attributs d’une allégorie de ville!

La femme centrale centrale est assise et vêtue à l’Antique, portant une palme et coiffée d’une couronne. Certains disent qu’il s’agit d’Athéna, déesse notamment de l’intelligence. Mais elle ne porte pas les symboles d’Athéna (l’égide, par exemple). Avec sa petite couronne et les armoiries de la ville de Bordeaux qu’elle soutient de la main gauche, j’y verrai bien une allégorie de la ville de Bordeaux. Pierre Paris, cheville ouvrière du musée, ayant été directeur de l’école française d’Athènes, le sculpteur a peut-être joué sur l’ambiguïté avec une Athéna qui possède les attributs d’une allégorie de ville! Les personnages à gauche se pressent vers elle, de l’enfant (nu) à l’adulte (barbu) en passant par des jeunes gens (glabres), autour d’une colonne cannelée.

Les personnages à gauche se pressent vers elle, de l’enfant (nu) à l’adulte (barbu) en passant par des jeunes gens (glabres), autour d’une colonne cannelée. A droite, je verrai plutôt Athéna ici, dans cette femme accroupie qui porte un casque et tient une tablette, autour de laquelle se pressent trois jeunes gens glabres et un homme barbu peut-être un peu plus âgé.

A droite, je verrai plutôt Athéna ici, dans cette femme accroupie qui porte un casque et tient une tablette, autour de laquelle se pressent trois jeunes gens glabres et un homme barbu peut-être un peu plus âgé. Je n’avais pas pris bien en face le relief de droite, désolée pour la déformation du relief… On y voit à nouveau une procession masculine qui se dirige vers le relief central. Il s’agit des progrès des lettres (y compris la philosophie et la théologie).

Je n’avais pas pris bien en face le relief de droite, désolée pour la déformation du relief… On y voit à nouveau une procession masculine qui se dirige vers le relief central. Il s’agit des progrès des lettres (y compris la philosophie et la théologie). Il porte la signature « Coëffard », pour Louis (André) de Coëffard de Mazerolles (Arveyres, 1818 – Bordeaux (?), 1887).

Il porte la signature « Coëffard », pour Louis (André) de Coëffard de Mazerolles (Arveyres, 1818 – Bordeaux (?), 1887). Sur la partie gauche se trouve un sphinx (archéologie), un personnage qui tient une grande lyre et un petit masque (la tragédie antique), Moïse, juste devant le sphinx, tient les tables de la loi avec un texte en hébreu

Sur la partie gauche se trouve un sphinx (archéologie), un personnage qui tient une grande lyre et un petit masque (la tragédie antique), Moïse, juste devant le sphinx, tient les tables de la loi avec un texte en hébreu Dans la partie droite se trouve, à l’extrémité droite, la seule femme de ce relief, vêtue d’un long manteau et la tête couverte d’un voile. Avec un peu d’effort, il devrait être possible de retrouver dans cette procession des lettres Homère, Horace, Eschyle et Dante…

Dans la partie droite se trouve, à l’extrémité droite, la seule femme de ce relief, vêtue d’un long manteau et la tête couverte d’un voile. Avec un peu d’effort, il devrait être possible de retrouver dans cette procession des lettres Homère, Horace, Eschyle et Dante… Le président de la République l’a décidé, dans la fusion des régions, Poitou-Charentes sera mariée de gré ou de force avec le Limousin et le Centre, formant au choix des internautes Police (POitou LImousin CEntre), CCCP (façon URSS en cyrillique, Centre Charentes Corrèze Poitou) ou, mon préféré, Plouc (PoitouLimOUsinCentre)… Puisque le mariage est annoncé et que l’on ne sait pas encore quelle sera la capitale (Orléans est peu probable, trop excentrée, Poitiers et Limoges trop petits, peut-être Tours?), penchons-nous sur le patrimoine… J’ai déjà consacré une longue série d’articles à

Le président de la République l’a décidé, dans la fusion des régions, Poitou-Charentes sera mariée de gré ou de force avec le Limousin et le Centre, formant au choix des internautes Police (POitou LImousin CEntre), CCCP (façon URSS en cyrillique, Centre Charentes Corrèze Poitou) ou, mon préféré, Plouc (PoitouLimOUsinCentre)… Puisque le mariage est annoncé et que l’on ne sait pas encore quelle sera la capitale (Orléans est peu probable, trop excentrée, Poitiers et Limoges trop petits, peut-être Tours?), penchons-nous sur le patrimoine… J’ai déjà consacré une longue série d’articles à  Débarquement à la gare des Bénédictins, en centre-ville et au coeur des voitures, mieux vaut s’éloigner un peu pour voir l’ensemble.

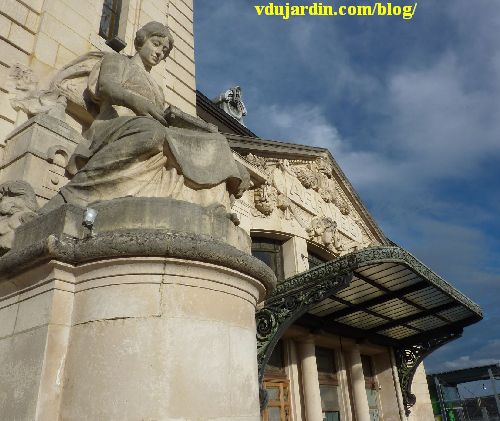

Débarquement à la gare des Bénédictins, en centre-ville et au coeur des voitures, mieux vaut s’éloigner un peu pour voir l’ensemble. La première gare construite en 1856, que l’on peut voir sur cette acrte postale ancienne, a été remplacée par la gare actuelle entre 1925 et 1929 par Roger Gonthier (1884-1978), architecte de la compagnie du Paris-Orléans dont les initiales PO parsèment la façade.

La première gare construite en 1856, que l’on peut voir sur cette acrte postale ancienne, a été remplacée par la gare actuelle entre 1925 et 1929 par Roger Gonthier (1884-1978), architecte de la compagnie du Paris-Orléans dont les initiales PO parsèment la façade. Dominée par son campanile (haut d’une soixantaine de mètres) et surtout célèbre pour son dôme d’une trentaine de mètres de diamètre, la gare a été inscrite parmi les monuments historiques en 1975, elle a failli être détruite par un incendie en février 1998. Deux ans de travaux de restauration ont été nécessaires et le dôme presque entièrement reconstruit à l’identique.

Dominée par son campanile (haut d’une soixantaine de mètres) et surtout célèbre pour son dôme d’une trentaine de mètres de diamètre, la gare a été inscrite parmi les monuments historiques en 1975, elle a failli être détruite par un incendie en février 1998. Deux ans de travaux de restauration ont été nécessaires et le dôme presque entièrement reconstruit à l’identique. La large façade est encadrée par deux petites entrées sous marquise, départs à gauche et arrivées à droite. Cette façade est cernée par deux statues monumentales dues à

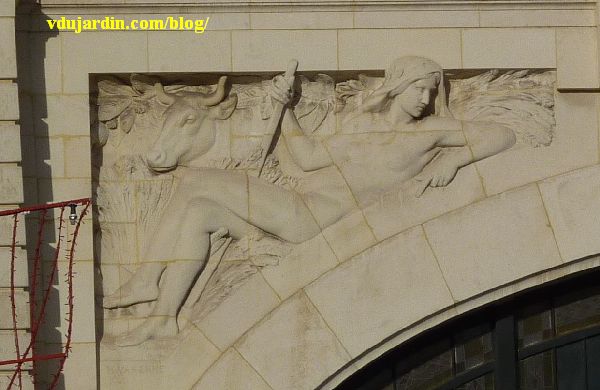

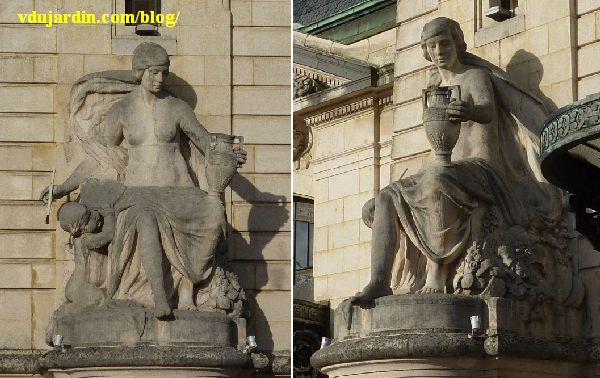

La large façade est encadrée par deux petites entrées sous marquise, départs à gauche et arrivées à droite. Cette façade est cernée par deux statues monumentales dues à  A gauche,

A gauche,  A droite se prélasse

A droite se prélasse  Les deux statues monumentales sont des allégories des activités industrielles de la ville de

Les deux statues monumentales sont des allégories des activités industrielles de la ville de  … alors que celle qui figure l’émail tient un petit coffret (en cours d’émaillage?).

… alors que celle qui figure l’émail tient un petit coffret (en cours d’émaillage?). Le jour de ces photographies, il faisait beau mais … j’avais un train à prendre, lors de mon passage suivant (il y a presque un an, en mai 2013, il y avait de belles giboulées), du coup, je ne peux pas vous montrer de belles photographies dela tête de Mercure sur la façade nord, ni, côté ouest, les armes des villes desservies par le Paris-Orléans (et au-delà), les actuelles gares sur le POLT (revoir

Le jour de ces photographies, il faisait beau mais … j’avais un train à prendre, lors de mon passage suivant (il y a presque un an, en mai 2013, il y avait de belles giboulées), du coup, je ne peux pas vous montrer de belles photographies dela tête de Mercure sur la façade nord, ni, côté ouest, les armes des villes desservies par le Paris-Orléans (et au-delà), les actuelles gares sur le POLT (revoir  Après le

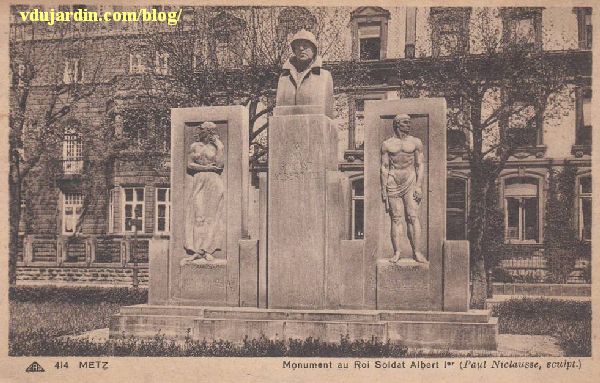

Après le  Comme le

Comme le  Albert Ier est habillé en simple soldat, casque vissé (enfin, retenu par une jugulaire) sur la tête.

Albert Ier est habillé en simple soldat, casque vissé (enfin, retenu par une jugulaire) sur la tête. Ce buste est un peu abandonné au milieu de l’allée centrale fleurie de ce boulevard… Une petite explication en accompagnement serait la bienvenue… Pourquoi ce monument à Metz (« juste » parce qu’il a tenu tête aux Allemands et ainsi permis indirectement le retour de Metz à la France en 1918?), dans quel contexte (plus que certainement pendant la deuxième guerre mondiale) a-t-il perdu ses reliefs allégoriques?

Ce buste est un peu abandonné au milieu de l’allée centrale fleurie de ce boulevard… Une petite explication en accompagnement serait la bienvenue… Pourquoi ce monument à Metz (« juste » parce qu’il a tenu tête aux Allemands et ainsi permis indirectement le retour de Metz à la France en 1918?), dans quel contexte (plus que certainement pendant la deuxième guerre mondiale) a-t-il perdu ses reliefs allégoriques?

Beau temps début mars (2014), pour changer de mon parcours de promenade habituelle à Poitiers, je suis allée passer (en train) un après-midi à Lusignan. J’en ai profité pour prendre quelques photographies, je commence naturellement par vous montrer l’imposant viaduc (j’aurais aussi pu commencer par la gare) qui domine la vallée de la Vonne et que l’on ne peut pas rater derrière l’église (cette photographie)…

Beau temps début mars (2014), pour changer de mon parcours de promenade habituelle à Poitiers, je suis allée passer (en train) un après-midi à Lusignan. J’en ai profité pour prendre quelques photographies, je commence naturellement par vous montrer l’imposant viaduc (j’aurais aussi pu commencer par la gare) qui domine la vallée de la Vonne et que l’on ne peut pas rater derrière l’église (cette photographie)… … ou depuis les allées de Blossac (site de l’ancien château). Au milieu du 19e siècle, la compagnie des chemins de fer d’Orléans obtient la concession de la ligne Poitiers-La Rochelle, qu’elle doit construire et aménager. Le viaduc de Lusignan, pour franchir la vallée de la Vonne, est confié à l’un des ingénieurs de la compagnie, Morandière, et inauguré le 7 juillet 1856.

… ou depuis les allées de Blossac (site de l’ancien château). Au milieu du 19e siècle, la compagnie des chemins de fer d’Orléans obtient la concession de la ligne Poitiers-La Rochelle, qu’elle doit construire et aménager. Le viaduc de Lusignan, pour franchir la vallée de la Vonne, est confié à l’un des ingénieurs de la compagnie, Morandière, et inauguré le 7 juillet 1856. Descendons (prudemment) dans la vallée. En ce jour d’ouverture de la pêche, les bords de la Vonne sont occupés par un pêcheur tous les 10 mètres (on les aperçoit à peine sur la photographie).

Descendons (prudemment) dans la vallée. En ce jour d’ouverture de la pêche, les bords de la Vonne sont occupés par un pêcheur tous les 10 mètres (on les aperçoit à peine sur la photographie). Après les pluies du début d’année, la zone est bien humide, mais le chemin stabilisé du camping encore fermé permet de se promener au sec, mais trop humide quand même pour passer photographier l’autre face. Je vous la propose donc sur une carte postale ancienne, où vous pouvez voir que les piliers présentent des becs de ce côté, vers l’amont de la Vonne.

Après les pluies du début d’année, la zone est bien humide, mais le chemin stabilisé du camping encore fermé permet de se promener au sec, mais trop humide quand même pour passer photographier l’autre face. Je vous la propose donc sur une carte postale ancienne, où vous pouvez voir que les piliers présentent des becs de ce côté, vers l’amont de la Vonne. On le voit encore mieux sur cette vue aérienne ancienne. Le viaduc, constitué de 22 arches construites en moellons extraits sur place (enfin, pas loin), est long de 433 m et domine la vallée de 33 m.

On le voit encore mieux sur cette vue aérienne ancienne. Le viaduc, constitué de 22 arches construites en moellons extraits sur place (enfin, pas loin), est long de 433 m et domine la vallée de 33 m. Sur cette vue plus rapprochée, vous voyez que la chaussée pour le chemin de fer a été élargie et déborde désormais du viaduc, il a fallu permettre le passage du TGV (même s’il est ici en vitesse réduite). Le passant attentif peut voir, en haut d’un pilierquasi central, un relief représentant la fée Mélusine, qu’il va aussi croiser souvent en ville… Une fée qui apparaît dans plusieurs régions de France, mais si vous voulez connaître la version locale, vous pouvez lire la

Sur cette vue plus rapprochée, vous voyez que la chaussée pour le chemin de fer a été élargie et déborde désormais du viaduc, il a fallu permettre le passage du TGV (même s’il est ici en vitesse réduite). Le passant attentif peut voir, en haut d’un pilierquasi central, un relief représentant la fée Mélusine, qu’il va aussi croiser souvent en ville… Une fée qui apparaît dans plusieurs régions de France, mais si vous voulez connaître la version locale, vous pouvez lire la  Elle est l’oeuvre de (Jean)

Elle est l’oeuvre de (Jean)  Désolée pour la vue rapprochée, mon zoom était à la limite de l’utilisation possible. La représentation est plutôt originale, au lieu de voir la fée à buste féminin et queue de serpent ou de dragon, l’artiste a choisi de montrer juste la tête, les ailes déployées et un tout petit bout de la queue enroulée qui apparaît en bas à gauche du relief…

Désolée pour la vue rapprochée, mon zoom était à la limite de l’utilisation possible. La représentation est plutôt originale, au lieu de voir la fée à buste féminin et queue de serpent ou de dragon, l’artiste a choisi de montrer juste la tête, les ailes déployées et un tout petit bout de la queue enroulée qui apparaît en bas à gauche du relief… L’église Saint-Vincent de Metz, la plus grande élise de Metz après la cathédrale, était en travaux de restauration lors de ma visite en août 2012. Signalée comme abbaye au 10e siècle (elle reçoit les reliques de

L’église Saint-Vincent de Metz, la plus grande élise de Metz après la cathédrale, était en travaux de restauration lors de ma visite en août 2012. Signalée comme abbaye au 10e siècle (elle reçoit les reliques de  En 1900 (pendant l’annexion allemande) sont sculptés les deux bas-reliefs représentant le supplice de saint Vincent de Saragosse (à gauche) et le martyre de sainte Lucie (à droite), en-dessous des statues en pied représentant les deux saints.

En 1900 (pendant l’annexion allemande) sont sculptés les deux bas-reliefs représentant le supplice de saint Vincent de Saragosse (à gauche) et le martyre de sainte Lucie (à droite), en-dessous des statues en pied représentant les deux saints. Voici les deux reliefs…

Voici les deux reliefs… Quelques détails du martyre de saint Vincent de Saragosse. Le sculpteur a pris quelques libertés par rapport à son martyre… D’après la légende, il aurait été martyrisé dans une maie de pressoir au 4e siècle, ici, il semble plutôt soumis au martyre de la roue…

Quelques détails du martyre de saint Vincent de Saragosse. Le sculpteur a pris quelques libertés par rapport à son martyre… D’après la légende, il aurait été martyrisé dans une maie de pressoir au 4e siècle, ici, il semble plutôt soumis au martyre de la roue… Et le martyre de sainte Lucie (de Syracuse). Oui, la sainte Lucie fêtée le 13 décembre dans le calendrier julien, ce qui correspond dans notre calendrier… au 26 décembre, et … « à la sainte Luce, les jours augmentent du saut d’une puce »… Elle a été martyrisée au tout début du 4e siècle (entre 303 et 310 selon les sources). Comme elle n’était toujours pas morte après avoir subi divers sévices qui varient selon les sources (viol, yeux arrachés, etc.), elle est transportée sur un bûcher (le sculpteur a choisi cet épisode)… mais chante toujours les louanges de Dieu et est achevée d’un coup d’épée dans la gorge.

Et le martyre de sainte Lucie (de Syracuse). Oui, la sainte Lucie fêtée le 13 décembre dans le calendrier julien, ce qui correspond dans notre calendrier… au 26 décembre, et … « à la sainte Luce, les jours augmentent du saut d’une puce »… Elle a été martyrisée au tout début du 4e siècle (entre 303 et 310 selon les sources). Comme elle n’était toujours pas morte après avoir subi divers sévices qui varient selon les sources (viol, yeux arrachés, etc.), elle est transportée sur un bûcher (le sculpteur a choisi cet épisode)… mais chante toujours les louanges de Dieu et est achevée d’un coup d’épée dans la gorge.

La façade sur cour porte une longue frise sculptée avec des scènes de la vie quotidienne encadrée par la musique et la comédie, dans un style fort différent de

La façade sur cour porte une longue frise sculptée avec des scènes de la vie quotidienne encadrée par la musique et la comédie, dans un style fort différent de  Elle porte la date et la signature « 1966 Claro ». Je vous ai déjà parlé de Jean Claro à propos du

Elle porte la date et la signature « 1966 Claro ». Je vous ai déjà parlé de Jean Claro à propos du  A gauche de la frise, une femme nue assise écoute la musique jouée par les deux personnages suivants.

A gauche de la frise, une femme nue assise écoute la musique jouée par les deux personnages suivants.

… et s’achève dans le loisir par une représentation de la comédie. Il y a toujours du théâtre dans la salle de spectacle du Local.

… et s’achève dans le loisir par une représentation de la comédie. Il y a toujours du théâtre dans la salle de spectacle du Local. Il y a déjà longtemps, je vous ai parlé du monument à Pasteur par Alexandre Falguière, avec des vues

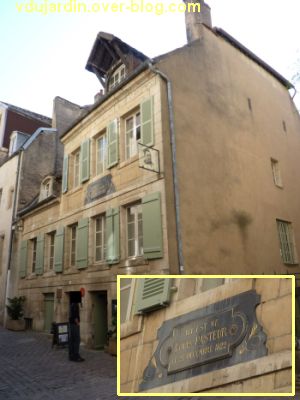

Il y a déjà longtemps, je vous ai parlé du monument à Pasteur par Alexandre Falguière, avec des vues  Dans le jardin voisin (passage de l’abreuvoir) a été élevé un petit monument le 14 juillet 1931 (date inscrite sur le socle)…

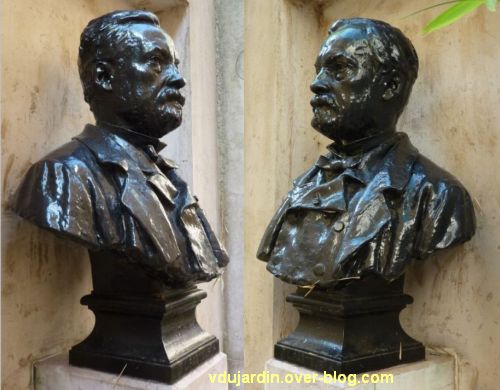

Dans le jardin voisin (passage de l’abreuvoir) a été élevé un petit monument le 14 juillet 1931 (date inscrite sur le socle)… Il renferme un buste en bronze… Il ne porte pas de signature, mais d’après le site du

Il renferme un buste en bronze… Il ne porte pas de signature, mais d’après le site du  Mais le grand monument à Louis Pasteur se trouve un peu plus loin, dans le jardin public près du cours Saint-Mauris (un jardin dont je vous reparlerai dans les prochaines semaines). Il se compose d’une colonne au sommet de laquelle se trouve une statue en bronze représentant Louis Pasteur pensant et au pied, une mère tenant sur ses genoux deux enfants et une allégorie féminine figurant l’humanité. Sur la colonne se trouvent également des reliefs sculptés. Le projet a été choisi à l’issue d’une souscription internationale et un concours lancés en 1898, sous le patronage de Félix Faure, soit trois ans après la mort de Pasteur. Le monument a été inauguré le 3 août 1902, donc avant le monument parisien.

Mais le grand monument à Louis Pasteur se trouve un peu plus loin, dans le jardin public près du cours Saint-Mauris (un jardin dont je vous reparlerai dans les prochaines semaines). Il se compose d’une colonne au sommet de laquelle se trouve une statue en bronze représentant Louis Pasteur pensant et au pied, une mère tenant sur ses genoux deux enfants et une allégorie féminine figurant l’humanité. Sur la colonne se trouvent également des reliefs sculptés. Le projet a été choisi à l’issue d’une souscription internationale et un concours lancés en 1898, sous le patronage de Félix Faure, soit trois ans après la mort de Pasteur. Le monument a été inauguré le 3 août 1902, donc avant le monument parisien. Plusieurs signatures sur le monument, celle du sculpteur, [Jean] Antonin Carlès (Gimont, 1851 – Paris, 1919) qui se trouve à la fois sur les plis de la femme (pas de photo), sur le socle avec la date 1902 et sur la terrasse (le rebord) de la statue de Pasteur. Celle de l’architecte, [Jules] Léon Chifflot (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949, grand prix de Rome d’architecture en 1898, l’architecte en 1920 de la Casa Velasquez) se trouve sur le socle, désolée, pas de photographie, elle était floue.

Plusieurs signatures sur le monument, celle du sculpteur, [Jean] Antonin Carlès (Gimont, 1851 – Paris, 1919) qui se trouve à la fois sur les plis de la femme (pas de photo), sur le socle avec la date 1902 et sur la terrasse (le rebord) de la statue de Pasteur. Celle de l’architecte, [Jules] Léon Chifflot (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949, grand prix de Rome d’architecture en 1898, l’architecte en 1920 de la Casa Velasquez) se trouve sur le socle, désolée, pas de photographie, elle était floue. Au sommet donc se tient Louis Pasteur, représenté debout et pensif… Une statue de bronze assez classique…

Au sommet donc se tient Louis Pasteur, représenté debout et pensif… Une statue de bronze assez classique… Au pied du monument, voici le groupe en bronze avec la mère éplorée tenant sur ses genoux deux enfants, et devant elle, une femme qui désigne l’inscription » A / LOUIS / PASTEUR / NE A DOLE / LE 27 DECEMBRE / 1822 » … et qui se prolonge donc en bas (voir photographie précédente) … « L’HUMANITE RECONAISSANTE ».

Au pied du monument, voici le groupe en bronze avec la mère éplorée tenant sur ses genoux deux enfants, et devant elle, une femme qui désigne l’inscription » A / LOUIS / PASTEUR / NE A DOLE / LE 27 DECEMBRE / 1822 » … et qui se prolonge donc en bas (voir photographie précédente) … « L’HUMANITE RECONAISSANTE ».

Au dos de la colonne, l’inscription rappelle l’origine des fonds… » SOUSCRIPTION / INTERNATIONALE ».

Au dos de la colonne, l’inscription rappelle l’origine des fonds… » SOUSCRIPTION / INTERNATIONALE ». Voici de plus près les reliefs où l’on reconnaît de la vigne et du raisin (travaux sur la fermentation autour de 1865) des moutons (allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881), un loup enragé (travaux sur la rage à partir de 1881, premiers essais du vaccin en 1885).

Voici de plus près les reliefs où l’on reconnaît de la vigne et du raisin (travaux sur la fermentation autour de 1865) des moutons (allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881), un loup enragé (travaux sur la rage à partir de 1881, premiers essais du vaccin en 1885).

En haut du monument se trouve son buste…

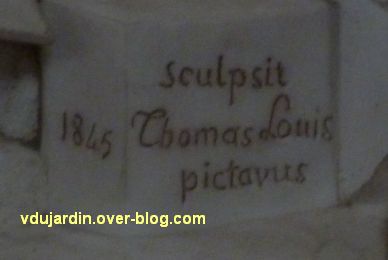

En haut du monument se trouve son buste… Mais le plus intéressant est le relief apposé en bas. Il représente le « miracle de la croix » à Migné-Auxances. En 1826, l’évêque devait bénir une nouvelle croix de mission à Migné (c’était la grande période des missions, reconquête catholique des campagnes après la révolution). Au cours de la cérémonie dirigée par M. Pasquier, curé de Saint-Porchaire à Poitiers et M. Marsault, aumônier du collège royal, le 17 décembre 1826, les personnes présentes affirment avoir vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel. Le procès-verbal du miracle est rédigé quelques jours plus tard, l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé ouvre une enquête canonique fin janvier 1827, le miracle est reconnu par lui presque un an après…

Mais le plus intéressant est le relief apposé en bas. Il représente le « miracle de la croix » à Migné-Auxances. En 1826, l’évêque devait bénir une nouvelle croix de mission à Migné (c’était la grande période des missions, reconquête catholique des campagnes après la révolution). Au cours de la cérémonie dirigée par M. Pasquier, curé de Saint-Porchaire à Poitiers et M. Marsault, aumônier du collège royal, le 17 décembre 1826, les personnes présentes affirment avoir vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel. Le procès-verbal du miracle est rédigé quelques jours plus tard, l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé ouvre une enquête canonique fin janvier 1827, le miracle est reconnu par lui presque un an après… Le relief est signé « sculpsit / Thomas Louis / pictavius / 1845 « .

Le relief est signé « sculpsit / Thomas Louis / pictavius / 1845 « .

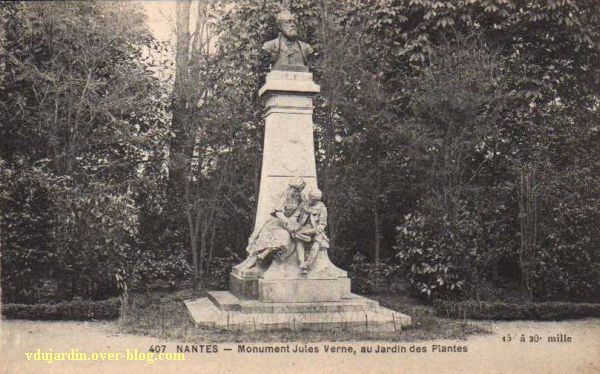

Jules Verne est né à Nantes en 1828 et y a vécu 20 ans. Le groupe sculpté du jardin des plantes (informations recueillies sur la

Jules Verne est né à Nantes en 1828 et y a vécu 20 ans. Le groupe sculpté du jardin des plantes (informations recueillies sur la  Il porte la signature du sculpteur Georges [Marie Valentin] Bareau (Paimboeuf, 1866 – Nantes, 1931), un sculpteur dont je vous reparlerai pour d’autres réalisations à Nantes. Il a été mis en scène par l’architecte Félix Ollivier. Le concours pour la réalisation d’une statue à Jules Verne avait été lancé dès sa mort en 1905, trois sculpteurs avaient postulé, Georges Bareau, Gabriel Pech et Fabio Stecchi. Le premier, retenu, avait proposé trois variantes, une statue en pied, un buste et une fontaine.

Il porte la signature du sculpteur Georges [Marie Valentin] Bareau (Paimboeuf, 1866 – Nantes, 1931), un sculpteur dont je vous reparlerai pour d’autres réalisations à Nantes. Il a été mis en scène par l’architecte Félix Ollivier. Le concours pour la réalisation d’une statue à Jules Verne avait été lancé dès sa mort en 1905, trois sculpteurs avaient postulé, Georges Bareau, Gabriel Pech et Fabio Stecchi. Le premier, retenu, avait proposé trois variantes, une statue en pied, un buste et une fontaine. Le monument retenu se compose d’un piédestal avec deux enfants sculptés en pierre de Chauvigny (dans la Vienne) et un buste en bronze. Le monument fut inauguré le 29 mai 1910 (et pas 2010 comme tapé par erreur !). Comme de nombreuses statues, ce buste, en bronze, a été fondu en 1942.

Le monument retenu se compose d’un piédestal avec deux enfants sculptés en pierre de Chauvigny (dans la Vienne) et un buste en bronze. Le monument fut inauguré le 29 mai 1910 (et pas 2010 comme tapé par erreur !). Comme de nombreuses statues, ce buste, en bronze, a été fondu en 1942. Le buste que l’on voit actuellement a été réalisé en pierre par le sculpteur Jean Mazuet. Il s’agit d’une nouvelle sculpture et non d’une réplique… le costume en particulier est très différent. Je vous reparlerai de ce sculpteur pour le Monument des 50 otages, toujours à Nantes.

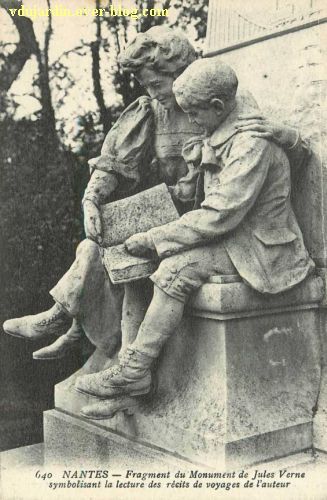

Le buste que l’on voit actuellement a été réalisé en pierre par le sculpteur Jean Mazuet. Il s’agit d’une nouvelle sculpture et non d’une réplique… le costume en particulier est très différent. Je vous reparlerai de ce sculpteur pour le Monument des 50 otages, toujours à Nantes. Les deux enfants lisent un recueil des Voyages extraordinaires….

Les deux enfants lisent un recueil des Voyages extraordinaires…. … il s’agit bien du groupe original…

… il s’agit bien du groupe original… Sur le piédestal sont gravés des éléments emblématiques de l’œuvre de Jules Verne : la lune De la Terre à la lune, le ballon des Cinq semaines en ballon, un train à vapeur (le tour du monde en 80 jours?), un volcan (voyage au centre de la terre), etc.

Sur le piédestal sont gravés des éléments emblématiques de l’œuvre de Jules Verne : la lune De la Terre à la lune, le ballon des Cinq semaines en ballon, un train à vapeur (le tour du monde en 80 jours?), un volcan (voyage au centre de la terre), etc. La plupart des manuscrits de Jules Verne sont conservés à la médiathèque de Nantes. Sur son parvis se trouve la sculpture « Michel Ardan, monument à Jules Verne » de Jacques Raoult (voir son

La plupart des manuscrits de Jules Verne sont conservés à la médiathèque de Nantes. Sur son parvis se trouve la sculpture « Michel Ardan, monument à Jules Verne » de Jacques Raoult (voir son  Michel Ardan, le héros de la Terre à la Lune, est représenté debout avec son chien à côté de lui… près à partir dans son obus vers la lune et à s’y arrimer avec son ancre…

Michel Ardan, le héros de la Terre à la Lune, est représenté debout avec son chien à côté de lui… près à partir dans son obus vers la lune et à s’y arrimer avec son ancre… Et voici le chien (est-ce Diane ou Satellite?).

Et voici le chien (est-ce Diane ou Satellite?). La plaque porte la citation suivante : ‘Remplacez obus sphérique / par projectile cylindro- / conique partirai dedans… / Michel Ardan / De la terre à la lune / Jules Verne ».

La plaque porte la citation suivante : ‘Remplacez obus sphérique / par projectile cylindro- / conique partirai dedans… / Michel Ardan / De la terre à la lune / Jules Verne ».