La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de Victor Laloux et jamais réalisées. Je vous prépare plusieurs articles et commence comme il se doit par la façade, je vous parlerai prochainement de l’intérieur et notamment des remarquables céramiques peintes. Pour rédiger ce texte, je tire l’essentiel des données (auteurs, dates) du dossier documentaire du service régional de l’inventaire de la région Centre). Je vous invite vivement à suivre le lien si vous voulez voir des photographies des plans et du projet en cours de construction. Si vous avez déjà pris le train de Paris à Bordeaux, la ligne ne passe pas par Tours mais par Saint-Pierre-des-Corps, la ville de Tours n’ayant pas voulu de gare dans les années 1840. Une gare/embarcadère avait finalement été construite à Tours en 1846 par Phidias Vestier. Elle était (et est toujours) en cul-de-sac. Une autre gare, sur un autre réseau, desservait Les Sables-d’Olonne. Toutes deux furent détruites en 1895 pour laisser la place à ce bâtiment monumental.

La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de Victor Laloux et jamais réalisées. Je vous prépare plusieurs articles et commence comme il se doit par la façade, je vous parlerai prochainement de l’intérieur et notamment des remarquables céramiques peintes. Pour rédiger ce texte, je tire l’essentiel des données (auteurs, dates) du dossier documentaire du service régional de l’inventaire de la région Centre). Je vous invite vivement à suivre le lien si vous voulez voir des photographies des plans et du projet en cours de construction. Si vous avez déjà pris le train de Paris à Bordeaux, la ligne ne passe pas par Tours mais par Saint-Pierre-des-Corps, la ville de Tours n’ayant pas voulu de gare dans les années 1840. Une gare/embarcadère avait finalement été construite à Tours en 1846 par Phidias Vestier. Elle était (et est toujours) en cul-de-sac. Une autre gare, sur un autre réseau, desservait Les Sables-d’Olonne. Toutes deux furent détruites en 1895 pour laisser la place à ce bâtiment monumental.

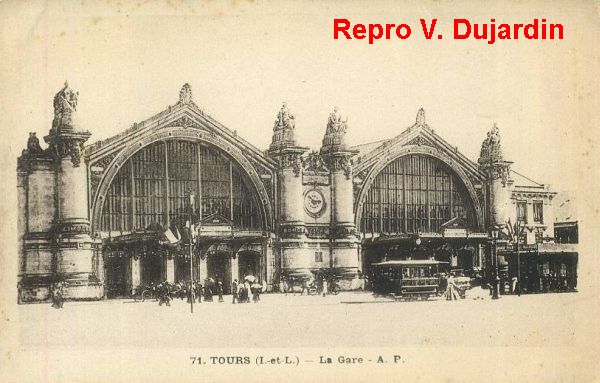

Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau Victor Laloux, l’architecte de la gare d’Orsay à Paris ou, comme je vous en ai déjà parlé, de l’hôtel de ville et de la nouvelle basilique Saint-Martin à Tours. Il avait réalisé son projet auparavant (il a été approuvé par décision ministérielle du 23 avril 1894).

Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau Victor Laloux, l’architecte de la gare d’Orsay à Paris ou, comme je vous en ai déjà parlé, de l’hôtel de ville et de la nouvelle basilique Saint-Martin à Tours. Il avait réalisé son projet auparavant (il a été approuvé par décision ministérielle du 23 avril 1894).

Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs, Victor Laloux avait proposé à la Compagnie du Paris-Orléans, concessionnaire de la gare, une grande halle unique de 62 mètres de portée. Les ingénieurs ont trouvé qu’il y avait beaucoup moins de contraintes techniques à réaliser des halles juxtaposées de 31 mètres de portée chacune, qui n’en sont pas moins des prouesses d’architecture à charpente métallique (réalisées par l’entreprise Moisant Laurent et Savey). En façade, chaque nef se présente avec un grand pignon triangulaire et une vaste ouverture en plein cintre. Dans l’espace compris entre l’arc et la pointe du pignon a pris place, sur chaque nef, une tête ceinte d’un diadème orné de rayons, qui ne sont pas sans rappeler celui de la Liberté guidant le peuple de Bartholdi. Tout le décor de la façade est dû au sculpteur Henri Varenne, à l’exception des statues monumentales, allégories des villes desservies par la Compagnie Paris-Orléans, qu’il a néanmoins réalisé en fait d’après les maquettes des deux sculpteurs retenus, Jean Hugues et Jean-Antoine Injalbert, avec qui il travaillera également quelques années plus tard sur le chantier de l’hôtel de ville, dont il réalisera aussi le décor d’ensemble. Toujours à Tours, Henri Varenne réalisa en 1928 la charité de Martin devant la basilique Saint-Martin.

Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs, Victor Laloux avait proposé à la Compagnie du Paris-Orléans, concessionnaire de la gare, une grande halle unique de 62 mètres de portée. Les ingénieurs ont trouvé qu’il y avait beaucoup moins de contraintes techniques à réaliser des halles juxtaposées de 31 mètres de portée chacune, qui n’en sont pas moins des prouesses d’architecture à charpente métallique (réalisées par l’entreprise Moisant Laurent et Savey). En façade, chaque nef se présente avec un grand pignon triangulaire et une vaste ouverture en plein cintre. Dans l’espace compris entre l’arc et la pointe du pignon a pris place, sur chaque nef, une tête ceinte d’un diadème orné de rayons, qui ne sont pas sans rappeler celui de la Liberté guidant le peuple de Bartholdi. Tout le décor de la façade est dû au sculpteur Henri Varenne, à l’exception des statues monumentales, allégories des villes desservies par la Compagnie Paris-Orléans, qu’il a néanmoins réalisé en fait d’après les maquettes des deux sculpteurs retenus, Jean Hugues et Jean-Antoine Injalbert, avec qui il travaillera également quelques années plus tard sur le chantier de l’hôtel de ville, dont il réalisera aussi le décor d’ensemble. Toujours à Tours, Henri Varenne réalisa en 1928 la charité de Martin devant la basilique Saint-Martin.

Tous les articles sur la gare de Tours : l’ancien embarcadère, la façade par le sculpteur Henri Varenne et le projet de l’architecte Victor Laloux, les allégories de Limoges et Nantes par Jean Hugues, allégories de Bordeaux et Toulouse par Jean-Antoine Injalbert, les céramiques peintes du côté nord (Carcassonne, Langeais, Chinon, Arcachon, Cahors, Luchon et, pas photographiés, Vicq-sur-Cère et Amboise), du côté sud (Azay-le-Rideau, les gorges du Tarn, Loches, Biarritz, Belle-Isle -en-Mer, Josslin, Erdeven, Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie) et leurs signatures (Utzschneider et Compagnie, Alexandre de Geiger, Digoin, Paris, Sarreguemines, Simas, Alain Mothes).

Vous vous souvenez de l’ancienne

Vous vous souvenez de l’ancienne  L’ensemble est composé de trois panneaux peints dans un style art déco à tendance communiste (euh, peut-être pas dans les tendances d’une chambre de commerce, mais éloge du progrès…) et coloniale au mauvais sens du terme (enfin, ça, c’est mon avis personnel). Plaçons nous face à l’entrée… Sur le panneau gauche, l’apologie des transports (importants pour le commerce), un train et un autocar attendant derrière le passage à niveau, des pylônes pour la fée électricité, et deux personnages qui regardent le tout derrière la haie.

L’ensemble est composé de trois panneaux peints dans un style art déco à tendance communiste (euh, peut-être pas dans les tendances d’une chambre de commerce, mais éloge du progrès…) et coloniale au mauvais sens du terme (enfin, ça, c’est mon avis personnel). Plaçons nous face à l’entrée… Sur le panneau gauche, l’apologie des transports (importants pour le commerce), un train et un autocar attendant derrière le passage à niveau, des pylônes pour la fée électricité, et deux personnages qui regardent le tout derrière la haie. Le panneau central, c’est là que ça coince un peu pour moi… Sur la gauche, une usine avec ses sheeds (toits à pente douce d’un côté et plus forte de l’autre, qui permet un meilleur éclairage des ateliers) et une grosse grue. Au centre, une femme (allégorie, à cause de son vêtement à l’Antique, de son sein dénudé, de sa position bras à l’horizontale) semble protéger de ses mains un ouvrier blanc qui donne la main à un bûcheron noir, placé près de grumes et d’une forêt tropicale luxuriante.

Le panneau central, c’est là que ça coince un peu pour moi… Sur la gauche, une usine avec ses sheeds (toits à pente douce d’un côté et plus forte de l’autre, qui permet un meilleur éclairage des ateliers) et une grosse grue. Au centre, une femme (allégorie, à cause de son vêtement à l’Antique, de son sein dénudé, de sa position bras à l’horizontale) semble protéger de ses mains un ouvrier blanc qui donne la main à un bûcheron noir, placé près de grumes et d’une forêt tropicale luxuriante. Sur le panneau droit, le transport maritime. Un gros cargo et son annexe cohabitent avec de petits bateaux à voile.

Sur le panneau droit, le transport maritime. Un gros cargo et son annexe cohabitent avec de petits bateaux à voile. Après la

Après la  Sur la face postérieure, à gauche, la bataille de Flandre. Un cycliste ouvre la marche sur la gauche, suivi de soldats qui courbent le dos sous le poids de leur équipement.

Sur la face postérieure, à gauche, la bataille de Flandre. Un cycliste ouvre la marche sur la gauche, suivi de soldats qui courbent le dos sous le poids de leur équipement. Toujours sur la face postérieure mais à droite, la bataille de la Somme dans une grande confusion de chevaux et d’hommes qui semblent à la peine.

Toujours sur la face postérieure mais à droite, la bataille de la Somme dans une grande confusion de chevaux et d’hommes qui semblent à la peine. La frise du côté gauche est consacrée à la bataille de la Marne. Un canon est tiré par quatre chevaux alors que des cavaliers ouvrent la voie.

La frise du côté gauche est consacrée à la bataille de la Marne. Un canon est tiré par quatre chevaux alors que des cavaliers ouvrent la voie. Sur le cartouche au-dessus de l’inscription du côté gauche, un aviateur, casque et lunettes sur la tête, contraste avec les chevaux situé juste au-dessus.

Sur le cartouche au-dessus de l’inscription du côté gauche, un aviateur, casque et lunettes sur la tête, contraste avec les chevaux situé juste au-dessus. En faisant les liens pour ma

En faisant les liens pour ma  Faisons le tour… Voici la femme et le lion presque de dos.

Faisons le tour… Voici la femme et le lion presque de dos. Maintenant, le dos de la femme…

Maintenant, le dos de la femme… Le titre de l’œuvre, et surtout les pieds de madame, la queue et les pattes du lion…

Le titre de l’œuvre, et surtout les pieds de madame, la queue et les pattes du lion… Remontons un peu le regard… Curieux, la dame tient une sorte de forces dans la main droite et semble couper les ongles du lion… Edit de 16h :

Remontons un peu le regard… Curieux, la dame tient une sorte de forces dans la main droite et semble couper les ongles du lion… Edit de 16h :  Sur le socle sont portées la signature (Hte Maindron) et la date (1883). Le plâtre de cette œuvre avait été présenté au salon des artistes de 1869. Pour Poitiers, il s’agit d’une réalisation en marbre (presque 2 m de haut) déposée ici par l’État en 1890 (il figure dans le catalogue du

Sur le socle sont portées la signature (Hte Maindron) et la date (1883). Le plâtre de cette œuvre avait été présenté au salon des artistes de 1869. Pour Poitiers, il s’agit d’une réalisation en marbre (presque 2 m de haut) déposée ici par l’État en 1890 (il figure dans le catalogue du  PS: depuis cet article, il a été nettoyé! Voici la nouvelle photographie.

PS: depuis cet article, il a été nettoyé! Voici la nouvelle photographie. Je vous ai déjà parlé du

Je vous ai déjà parlé du  Si l’on arrive pas la route, l’on peut découvrir ainsi le pont au loin d’un petit chemin…

Si l’on arrive pas la route, l’on peut découvrir ainsi le pont au loin d’un petit chemin… On s’approche, voici de face quand on franchit le pont…

On s’approche, voici de face quand on franchit le pont… Encore plus près, les boules passent par dessus le parapet…

Encore plus près, les boules passent par dessus le parapet… Voici ce que ça donne en contrebas.

Voici ce que ça donne en contrebas. À Toulouse, en plus de

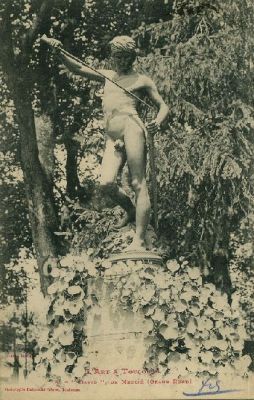

À Toulouse, en plus de  Sur l’exemplaire présenté actuellement au Grand-Rond (une copie), cette épée est fracturée et le bras gauche cassé.

Sur l’exemplaire présenté actuellement au Grand-Rond (une copie), cette épée est fracturée et le bras gauche cassé. Voici de plus près la tête disproportionnée de Goliath…

Voici de plus près la tête disproportionnée de Goliath… … et un détail du socle.

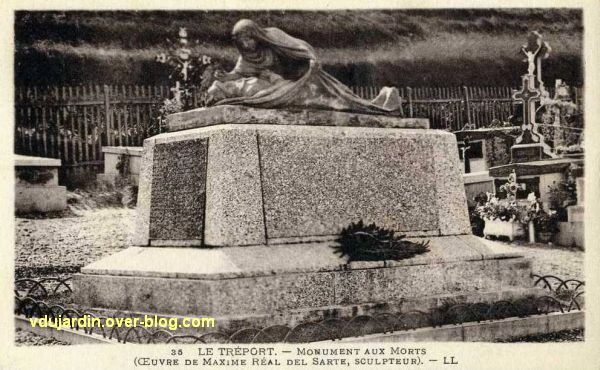

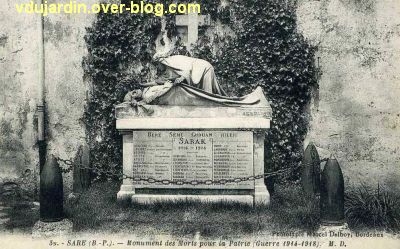

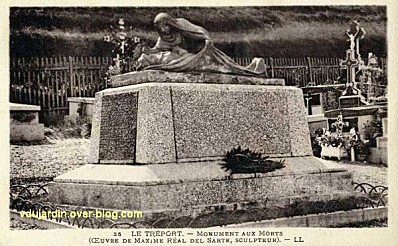

… et un détail du socle. Selon Annette Becker (Les Monuments aux Morts – Mémoire de la Grande Guerre, collection Art et Patrimoine, éditions Errance, 1991, notamment pages 24-29), Maxime Réal del Sarte a dressé 38 monuments aux morts et 16 monuments commémorant des faits d’arme, ainsi qu’une quarantaine de Jeanne-d’Arc. Je vous ai déjà montré les monuments de

Selon Annette Becker (Les Monuments aux Morts – Mémoire de la Grande Guerre, collection Art et Patrimoine, éditions Errance, 1991, notamment pages 24-29), Maxime Réal del Sarte a dressé 38 monuments aux morts et 16 monuments commémorant des faits d’arme, ainsi qu’une quarantaine de Jeanne-d’Arc. Je vous ai déjà montré les monuments de

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à  Au fond, un piano noir surmonté d’un micro et entre les deux, des plantes un peu fouillis… une prairie fleurie (enfin, elle n’avait pas trop aimé l’orage de la veille au soir)… Et la présence des pavots « en allusion à l’addiction de l’artiste », dixit la présentation officielle du jardin, me semble un peu douteuse… même si certains étaient très jolis. Vous pouvez retrouver les concepteurs sur le site de leur

Au fond, un piano noir surmonté d’un micro et entre les deux, des plantes un peu fouillis… une prairie fleurie (enfin, elle n’avait pas trop aimé l’orage de la veille au soir)… Et la présence des pavots « en allusion à l’addiction de l’artiste », dixit la présentation officielle du jardin, me semble un peu douteuse… même si certains étaient très jolis. Vous pouvez retrouver les concepteurs sur le site de leur  Je poursuis avec le premier jardin du festival 2010, Métempsycose [sic], conçu par Timothée Blancpain et

Je poursuis avec le premier jardin du festival 2010, Métempsycose [sic], conçu par Timothée Blancpain et  Un écho aux oiseaux qui fréquentent le jardin et qui seraient l’âme des morts, dont les images sont collées sur ces sortes de petits nichoirs. Je préfère de beaucoup le jardin qui chante (le

Un écho aux oiseaux qui fréquentent le jardin et qui seraient l’âme des morts, dont les images sont collées sur ces sortes de petits nichoirs. Je préfère de beaucoup le jardin qui chante (le  Après les premiers jardins, je vous emmène dans le dernier, le n° 24, Le creux de la main, conçu par Juliette Berny, Fanny Cassat et Renaud Le Creff, à

Après les premiers jardins, je vous emmène dans le dernier, le n° 24, Le creux de la main, conçu par Juliette Berny, Fanny Cassat et Renaud Le Creff, à  L’entrée avec son mur de bambous façon refuge à insectes m’avait bien plu… c’est un sujet dont je

L’entrée avec son mur de bambous façon refuge à insectes m’avait bien plu… c’est un sujet dont je  Mais je dois être obtuse, je n’ai rien rien compris à ce plan incliné,

Mais je dois être obtuse, je n’ai rien rien compris à ce plan incliné, … avec ses grosses boules de bois

… avec ses grosses boules de bois … progressivement colonisées en bas par la végétation.

… progressivement colonisées en bas par la végétation. Comme à Poitiers (

Comme à Poitiers ( Aujourd’hui, quelques vues générales, prochainement, des vues de détail, par sculpteur. Voici la face arrière (postérieure).

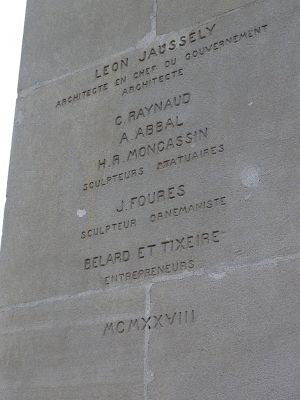

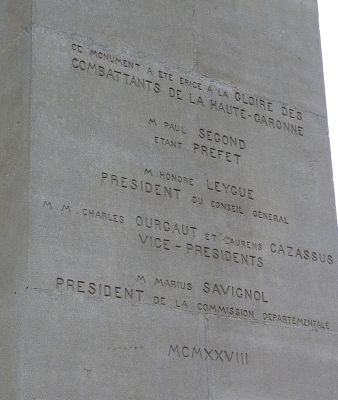

Aujourd’hui, quelques vues générales, prochainement, des vues de détail, par sculpteur. Voici la face arrière (postérieure). En effet, si la conception globale du monument a été confié en 1919 à l’architecte Léon Jaussely (1875-1932, grand prix de Rome en 1903) par le Conseil général de la Haute-Garonne. Il a présenté un projet en forme d’arc de triomphe. Le concours qui a suivi a retenu trois sculpteurs (clic sur les liens suivants pour voir les différents reliefs),

En effet, si la conception globale du monument a été confié en 1919 à l’architecte Léon Jaussely (1875-1932, grand prix de Rome en 1903) par le Conseil général de la Haute-Garonne. Il a présenté un projet en forme d’arc de triomphe. Le concours qui a suivi a retenu trois sculpteurs (clic sur les liens suivants pour voir les différents reliefs),  Le monument fut inauguré en 1928, ainsi que le montre cette dédicace à la longue liste, mais les sculptures de

Le monument fut inauguré en 1928, ainsi que le montre cette dédicace à la longue liste, mais les sculptures de  Pour les longs textes gravés sur les faces internes et externes, je vous invite à lire leur transcription dans le le dossier établi par les archives de la ville de Toulouse (lien direct). Voici le côté droit…

Pour les longs textes gravés sur les faces internes et externes, je vous invite à lire leur transcription dans le le dossier établi par les archives de la ville de Toulouse (lien direct). Voici le côté droit… … et le côté gauche.

… et le côté gauche. L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’

Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’ …et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas…

…et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas… À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou.

À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou. À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées.

À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées.