En plein centre-ville de Strasbourg, à deux pas de la cathédrale se trouve la place Gutenberg (ancienne place du Marché aux herbes), dominée par le monument qui commémore ce grand homme qui est installée devant un beau bâtiment dont je vous reparlerai, la Chambre de commerce construite en 1585.

La statue en pied, de très grande taille (3,31 m) est posée sur un haut socle de grès rouge sur lequel ont été ajoutés des bas-reliefs également en bronze. Bien que protégée pendant la seconde guerre mondiale, la statue est endommagée par des bombardements en 1943 et elle est restaurée en 1957.

La statue porte la signature « P.J. DAVID D’ANGERS » et la date 1839. Je vous reparlerai de ce sculpteur, j’ai visité il y a peu sa galerie… à Angers (où vous pouvez voir le plâtre préparatoire)! Mais si vous souhaitez déjà découvrir Pierre Jean David dit David d’Angers (1788-1856), vous pouvez consulter le dossier de l’exposition que lui consacre la bibliothèque nationale de France à Paris (site Richelieu) jusqu’au 25 mars 2012. La fonte est de SOYER et INGER. L’idée de ce monument revient à une société savante de Strasbourg en 1835, la statue en pied est fondue en 1839, le moment inauguré en juin 1840 pour le 400ème anniversaire de l’invention de l’imprimerie. Pour les Parisiens encore, vous pouvez en voir une copie dans le 15e arrondissement, rue de la Convention, devant l’ancien siège de l’Imprimerie Nationale. Ce deuxième tirage, réalisé par le fondeur J.H. Destailleur, a été inauguré en octobre 1851. Une petite différence entre les deux: sur le tirage en papier (euh, en bronze) que Gutenberg tient entre les mains, à Paris est inscrit « et la lumière fut », extrait de la Genèse. Sur l’exemplaire de Strasbourg, elle a été traduite en allemand lors de l’occupation allemande.

La statue porte la signature « P.J. DAVID D’ANGERS » et la date 1839. Je vous reparlerai de ce sculpteur, j’ai visité il y a peu sa galerie… à Angers (où vous pouvez voir le plâtre préparatoire)! Mais si vous souhaitez déjà découvrir Pierre Jean David dit David d’Angers (1788-1856), vous pouvez consulter le dossier de l’exposition que lui consacre la bibliothèque nationale de France à Paris (site Richelieu) jusqu’au 25 mars 2012. La fonte est de SOYER et INGER. L’idée de ce monument revient à une société savante de Strasbourg en 1835, la statue en pied est fondue en 1839, le moment inauguré en juin 1840 pour le 400ème anniversaire de l’invention de l’imprimerie. Pour les Parisiens encore, vous pouvez en voir une copie dans le 15e arrondissement, rue de la Convention, devant l’ancien siège de l’Imprimerie Nationale. Ce deuxième tirage, réalisé par le fondeur J.H. Destailleur, a été inauguré en octobre 1851. Une petite différence entre les deux: sur le tirage en papier (euh, en bronze) que Gutenberg tient entre les mains, à Paris est inscrit « et la lumière fut », extrait de la Genèse. Sur l’exemplaire de Strasbourg, elle a été traduite en allemand lors de l’occupation allemande.

Johannes Gensfleisch, dit Gutenberg, est né entre 1394 et 1399 à Mayence. Il a séjourné à Strasbourg de 1434 à 1445, où plusieurs personnes, dont Jean Mentelin (1410-1478), cherchaient le moyen de reproduire les textes en série… C’est à Strasbourg qu’il réalisa la première impression à partir de caractères mobiles en 1440… l’imprimerie était née, avec juste une page. Il imprimera plus tard à Mayence, où il était rentré, une grammaire en 1451 puis le premier gros livre, la Bible, en 1452-1454. A sa mort (à Mayence) en 1468, il lègue son invention à l’humanité… Pas de brevet donc, une découverte mise à disposition de tous! Ah l’heureux monde où le bien collectif primait sur l’intérêt individuel…

Johannes Gensfleisch, dit Gutenberg, est né entre 1394 et 1399 à Mayence. Il a séjourné à Strasbourg de 1434 à 1445, où plusieurs personnes, dont Jean Mentelin (1410-1478), cherchaient le moyen de reproduire les textes en série… C’est à Strasbourg qu’il réalisa la première impression à partir de caractères mobiles en 1440… l’imprimerie était née, avec juste une page. Il imprimera plus tard à Mayence, où il était rentré, une grammaire en 1451 puis le premier gros livre, la Bible, en 1452-1454. A sa mort (à Mayence) en 1468, il lègue son invention à l’humanité… Pas de brevet donc, une découverte mise à disposition de tous! Ah l’heureux monde où le bien collectif primait sur l’intérêt individuel…

Gutenberg tient donc une feuille imprimée à la main, et une presse (qui est plutôt due aux travaux de Jean Mentelin, est posée au sol à sa gauche (à droite quand on regarde la statue de face).

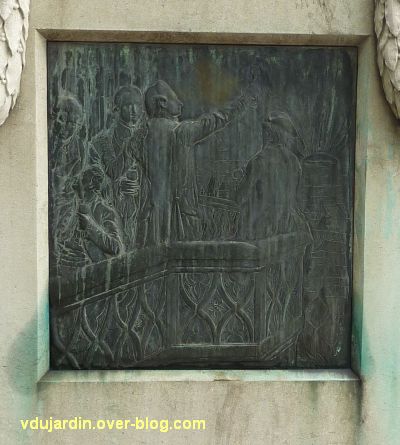

Les quatre bas-reliefs en bronze du socle ont été ajoutés en 1844, ils n’étaient pas terminés lors de l’inauguration, ce sont des modèles en plâtre peint qui avaient été mis en 1840. Ils représentent les bienfaits de l’imprimerie en Amérique, en Afrique, en Asie et en Europe. Sur chaque relief, on reconnaît une presse d’imprimerie et des personnages qui sont identifiés par des inscriptions. Pour l’Europe, que l’on voit ici, le projet était de figurer Luther et Bossuet à côté de Gutenberg. Ils étaient sur le plâtre peint en 1840. Devant la polémique qui éclata dans les milieux catholiques et protestants, ils ont finalement été remplacés sur le bronze par Erasme et Montesquieu (il existe une version intermédiaire de 1842, toujours avec Luther et Bossuet, conservée au musée de Strasbourg).

Voici deux détails de la plaque consacrée à l’Europe. En haut, vous apercevez les personnages célèbres avec leurs noms gravés sur le fond au-dessus d’eux (il y a aussi des inscriptions tout en bas), et au centre en bas, un groupe d’enfants qui apprennent à lire et à écrire.

Voici deux détails de la plaque consacrée à l’Europe. En haut, vous apercevez les personnages célèbres avec leurs noms gravés sur le fond au-dessus d’eux (il y a aussi des inscriptions tout en bas), et au centre en bas, un groupe d’enfants qui apprennent à lire et à écrire.

Voici maintenant l’Amérique. Sur la droite (zut, ma photo de détail de cette partie était floue, je ne l’ai pas mise), une partie militante, des esclaves qui supplient pour leur libération tout en se rapprochant de Bolivar… Au-dessus de la presse, Benjamin Franklin brandit l’acte d’indépendance des États-Unis, avec à ses côtés Georges Washington, Thomas Lefferson, Gilbert de La Fayette et d’autres signataires de cet acte.

Un détail de l’Amérique…

Un détail de l’Amérique…

L’Afrique… A gauche de la presse, William Wilberforce, abolitionniste anglais, étreint et semble protéger un Africain représenté nu et tenant un livre contre sa poitrine… Ce panneau est très militant sur l’abolition de l’esclavage.

Deux détails de l’Afrique, en haut, on voit mieux le détail de la scène. Sur la droite de la plaque (détail en bas), Thomas Clarkson libère un groupe d’esclaves de leurs liens et de leurs fers. A l’arrière-plan, un groupe de femmes récupère leurs enfants enfin libérés. D’autres figures abolitionnistes, comme l’abbé Grégoire, sont représentés dans ce bas-relief foisonnant.

Deux détails de l’Afrique, en haut, on voit mieux le détail de la scène. Sur la droite de la plaque (détail en bas), Thomas Clarkson libère un groupe d’esclaves de leurs liens et de leurs fers. A l’arrière-plan, un groupe de femmes récupère leurs enfants enfin libérés. D’autres figures abolitionnistes, comme l’abbé Grégoire, sont représentés dans ce bas-relief foisonnant.

L’Asie semble plus apaisée… Au centre, à gauche de la presse, William Jones et Anquetil Duperron (merci les inscriptions, sinon, impossible de reconnaître ces messieurs) offrent des livres imprimés à des Brahmanes qui sont debout de l’autre côté de la presse. A gauche de cette scène, le sultan Mahmoud II lit le journal, a abandonné son turban et revêtu des vêtements européens. Tout à gauche de la plaque, un Chinois lit un livre de Confusius. A droite, un Européen enseigne à un groupe d’enfants et des femmes semblent écouter un homme identifié comme le philosophe indien Rammonhun-Roy…

Un détail de la partie centrale de l’Asie… Nous avons donc un discours plutôt en faveur de l’abolition de l’esclavage, de l’instruction des enfants et des peuples… mais qui semble relativement favorable à la colonisation (ce sont des Européens qui apportent le livre et l’instruction sur tous les continents…).

Cet article entre dans le cadre du défi Mars, mois de l’Europe centrale organisé par Schlabaya.

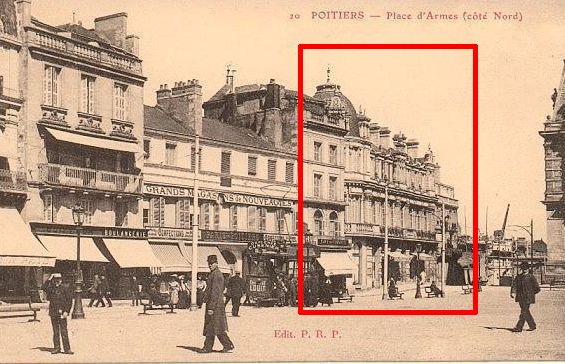

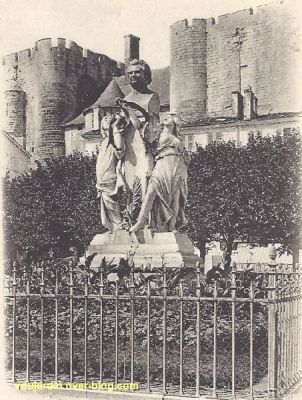

Le monument célébrant Amable Ricard (1828-1876) se trouvait près du

Le monument célébrant Amable Ricard (1828-1876) se trouvait près du  Le monument comporte un buste un bronze encadré de deux figures féminines allégoriques, représentant l’éloquence et le patriotisme. Le bronze a sans doute été fondu suite aux lois de 1942. Le reste (les deux sculptures qui l’encadraient) a été démonté récemment pour les travaux d’aménagement de la place du donjon. Sera-t-il remis en place? Rien n’est moins sûr, et en tout cas probablement pas à cet emplacement…

Le monument comporte un buste un bronze encadré de deux figures féminines allégoriques, représentant l’éloquence et le patriotisme. Le bronze a sans doute été fondu suite aux lois de 1942. Le reste (les deux sculptures qui l’encadraient) a été démonté récemment pour les travaux d’aménagement de la place du donjon. Sera-t-il remis en place? Rien n’est moins sûr, et en tout cas probablement pas à cet emplacement… En attendant, heureusement qu’il y a une carte postale ancienne qui le montre d’assez près.

En attendant, heureusement qu’il y a une carte postale ancienne qui le montre d’assez près.

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons…

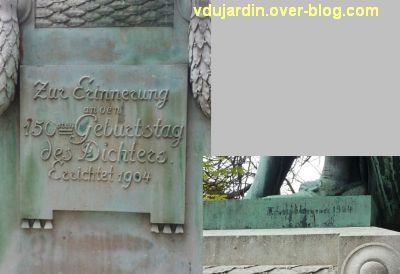

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons… Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904).

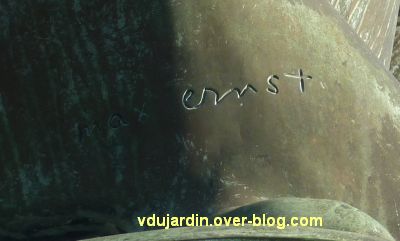

Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904). Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe.

Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe. A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou…

A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou… A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse.

A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse. A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie).

A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie).

Au centre de la fontaine se dresse le génie, sur un haut socle lui même installé au-dessus d’un assemblage qui rappelle un peu un dolmen avec sa table et ses montants. Il s’agit d’une reprise du Génie de la Bastille (1961), en quatre fois plus grand. Max Ernst voulait en lui rappeler un oiseau de la Liberté, rappelant le génie romain de la liberté qui se trouvait depuis 1830 au sommet de la colonne de la place de la Bastille à Paris.

Au centre de la fontaine se dresse le génie, sur un haut socle lui même installé au-dessus d’un assemblage qui rappelle un peu un dolmen avec sa table et ses montants. Il s’agit d’une reprise du Génie de la Bastille (1961), en quatre fois plus grand. Max Ernst voulait en lui rappeler un oiseau de la Liberté, rappelant le génie romain de la liberté qui se trouvait depuis 1830 au sommet de la colonne de la place de la Bastille à Paris. La signature de Max Ernst est portée au dos, un peu sur le côté, du grand génie.

La signature de Max Ernst est portée au dos, un peu sur le côté, du grand génie. Les autres animaux de la fontaine sont des tortues et des grenouilles…

Les autres animaux de la fontaine sont des tortues et des grenouilles… Au centre, un peu en avant du génie, une grande tortue crache de l’eau… quand la fontaine est en service!

Au centre, un peu en avant du génie, une grande tortue crache de l’eau… quand la fontaine est en service! Sur la droite de la fontaine, une grande grenouille stylisée, aux yeux globuleux, se tient debout sur son socle. En temps normal, elle crache aussi de l’eau, qui a laissé une grande trace sur le devant de la sculpture.

Sur la droite de la fontaine, une grande grenouille stylisée, aux yeux globuleux, se tient debout sur son socle. En temps normal, elle crache aussi de l’eau, qui a laissé une grande trace sur le devant de la sculpture. Un peu sur le côté à gauche quand on regarde la fontaine trône sur un haut socle de pierre un couple de grenouilles… en résine et posées à l’envers par rapport aux vues lors de l’inauguration de la fontaine. Sans doute une erreur lors du remplacement de la énième copie après un énième vol?

Un peu sur le côté à gauche quand on regarde la fontaine trône sur un haut socle de pierre un couple de grenouilles… en résine et posées à l’envers par rapport aux vues lors de l’inauguration de la fontaine. Sans doute une erreur lors du remplacement de la énième copie après un énième vol?

Pour cette semaine,

Pour cette semaine,  Je file d’abord à la cathédrale avec une idée bien précise en tête, prendre la crucifixion de saint Pierre sur la maîtresse vitre (le grand vitrail central derrière le chœur) datée des environs de 1162… (juste à la transition art roman / art gothique, une commande d’Alienor d’Aquitaine et de Henri II, roi d’Angleterre) Et oui, saint Pierre a été crucifié tête en bas, je vous ai déjà montré une scène similaire, à peine plus anciennes, sur la façade romane de l’église Saint-Pierre à

Je file d’abord à la cathédrale avec une idée bien précise en tête, prendre la crucifixion de saint Pierre sur la maîtresse vitre (le grand vitrail central derrière le chœur) datée des environs de 1162… (juste à la transition art roman / art gothique, une commande d’Alienor d’Aquitaine et de Henri II, roi d’Angleterre) Et oui, saint Pierre a été crucifié tête en bas, je vous ai déjà montré une scène similaire, à peine plus anciennes, sur la façade romane de l’église Saint-Pierre à  Juste derrière chez moi, sur les métopes du

Juste derrière chez moi, sur les métopes du  Mais l’art roman comme l’art gothique sont des arts de la contorsion, aiment jouer avec l’endroit et l’envers… Petit passage par la façade de

Mais l’art roman comme l’art gothique sont des arts de la contorsion, aiment jouer avec l’endroit et l’envers… Petit passage par la façade de  Les animaux du baptistère Saint-Jean, eux aussi romans, se contorsionnent quant à eux sur les modillons (ces pierres qui portent la corniche et dont l’extrémité visible est souvent sculptée). Celui du haut est dans une position très classique à cette époque, le corps dans un sens et la tête retournée dans l’autre… Celui du bas est beaucoup plus rare, il a les pattes collées au plafond… Endroit? Envers?

Les animaux du baptistère Saint-Jean, eux aussi romans, se contorsionnent quant à eux sur les modillons (ces pierres qui portent la corniche et dont l’extrémité visible est souvent sculptée). Celui du haut est dans une position très classique à cette époque, le corps dans un sens et la tête retournée dans l’autre… Celui du bas est beaucoup plus rare, il a les pattes collées au plafond… Endroit? Envers? On saute environ un siècle, et nous voici en haut dans la nef de la cathédrale et en bas, dans celle de l’église

On saute environ un siècle, et nous voici en haut dans la nef de la cathédrale et en bas, dans celle de l’église  A Sainte-Radegonde, il y a aussi les petits

A Sainte-Radegonde, il y a aussi les petits

Et sur la façade occidentale de Notre-Dame de la Couldre à Parthenay (une série de photographies prises il y a une dizaine de jours, que je n’ai pas encore triée), l’archange tête en bas vient annoncer à Marie qu’elle porte en elle l’Enfant Jésus… Une représentation de l’Annonciation assez différente de celle que je vous ai montrée sur la façade de

Et sur la façade occidentale de Notre-Dame de la Couldre à Parthenay (une série de photographies prises il y a une dizaine de jours, que je n’ai pas encore triée), l’archange tête en bas vient annoncer à Marie qu’elle porte en elle l’Enfant Jésus… Une représentation de l’Annonciation assez différente de celle que je vous ai montrée sur la façade de  Et pour terminer, hors sujet, mais comme je suis passée juste à côté… La plaque de la

Et pour terminer, hors sujet, mais comme je suis passée juste à côté… La plaque de la

La voici à son nouvel emplacement.

La voici à son nouvel emplacement. Et de plus près, les traits un peu raides, je trouve, même si ses cheveux ondulent… Très « sculpture des années 30″…

Et de plus près, les traits un peu raides, je trouve, même si ses cheveux ondulent… Très « sculpture des années 30″… Pas de doute pour l’identification, l’œuvre est signée… C’est sans doute suite à cette première expérience de collaboration que les frères Martineau ont fait appel à Raymond Couvègnes (1893-1985), spécialiste de la sculpture sur béton frais, pour la réalisation de la sculpture de l’entrée de

Pas de doute pour l’identification, l’œuvre est signée… C’est sans doute suite à cette première expérience de collaboration que les frères Martineau ont fait appel à Raymond Couvègnes (1893-1985), spécialiste de la sculpture sur béton frais, pour la réalisation de la sculpture de l’entrée de  Et voici deux autres vues…

Et voici deux autres vues…

Le

Le  Mon avis : l’exposition mélange plusieurs choses… Au début de la période, il s’agit d’exhiber des « sauvages » comme on exhibe aussi des personnes difformes dans les foires, etc. Voyeurisme, pas de doute, mais à ce moment-là, il n’est pas sûr qu’il s’agisse d’un comportement raciste et de bourrage de crâne du visiteur de ces exhibitions comme cela semble être le discours tout au long de l’exposition. Pour l’image du « sauvage », au passage, je vous invite à revoir ceux qui portent les armoiries de Niort… Je vous remets l’image, si avez avec la flemme d’aller

Mon avis : l’exposition mélange plusieurs choses… Au début de la période, il s’agit d’exhiber des « sauvages » comme on exhibe aussi des personnes difformes dans les foires, etc. Voyeurisme, pas de doute, mais à ce moment-là, il n’est pas sûr qu’il s’agisse d’un comportement raciste et de bourrage de crâne du visiteur de ces exhibitions comme cela semble être le discours tout au long de l’exposition. Pour l’image du « sauvage », au passage, je vous invite à revoir ceux qui portent les armoiries de Niort… Je vous remets l’image, si avez avec la flemme d’aller

Edit de 22h: cet après-midi, en allant voir le carnaval,

Edit de 22h: cet après-midi, en allant voir le carnaval,

Nous aurions tous dû être plus vigilants, il y a environ deux mois, la plaque de bronze du monument de Jeanne-d’Arc par Maxime Réal del Sarte (1929) dans le square des Cordeliers (je vous ai parlé de ce monument ici dans cet article sur la

Nous aurions tous dû être plus vigilants, il y a environ deux mois, la plaque de bronze du monument de Jeanne-d’Arc par Maxime Réal del Sarte (1929) dans le square des Cordeliers (je vous ai parlé de ce monument ici dans cet article sur la  Et pour mémoire, cette plaque de bronze avant (en 2010) et après traitement (photo du 22 février 2012)…

Et pour mémoire, cette plaque de bronze avant (en 2010) et après traitement (photo du 22 février 2012)…

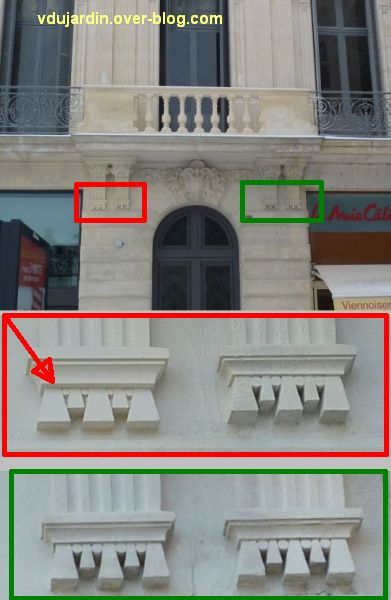

Le centre-ville de Poitiers est en pleine restauration, nettoyage de façade etc. dans le cadre de l’opération

Le centre-ville de Poitiers est en pleine restauration, nettoyage de façade etc. dans le cadre de l’opération