Le musée du quai Branly à Paris (ici une photographie de 2009…) organise jusqu’au 3 juin 2012 sur la mezzanine ouest (entrée dans le musée, billet collections permanentes) intitulée L’invention du sauvage, exhibitions.

Le musée du quai Branly à Paris (ici une photographie de 2009…) organise jusqu’au 3 juin 2012 sur la mezzanine ouest (entrée dans le musée, billet collections permanentes) intitulée L’invention du sauvage, exhibitions.

Sur la présentation officielle, on peut lire :

« EXHIBITIONS met en lumière l’histoire de femmes, d’hommes et d’enfants, venus d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou d’Amérique, exhibés en Occident à l’occasion de numéros de cirque, de représentations de théâtre, de revues de cabaret, dans des foires, des zoos, des défilés, des villages reconstitués ou dans le cadre des expositions universelles et coloniales. Un processus qui commence au 16e siècle dans les cours royales et va croître jusqu’au milieu du 20e siècle en Europe, en Amérique et au Japon. »

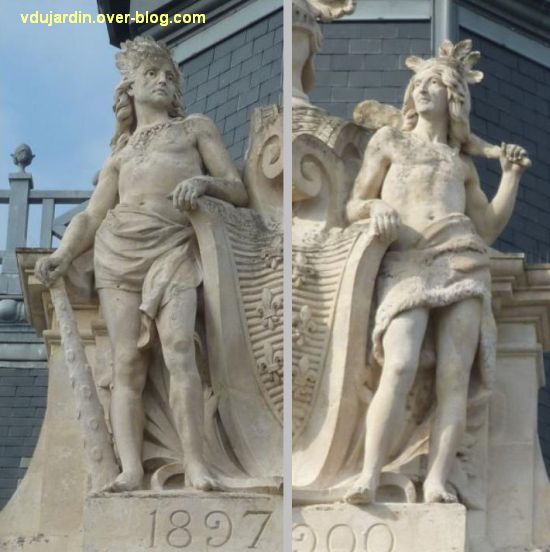

Mon avis : l’exposition mélange plusieurs choses… Au début de la période, il s’agit d’exhiber des « sauvages » comme on exhibe aussi des personnes difformes dans les foires, etc. Voyeurisme, pas de doute, mais à ce moment-là, il n’est pas sûr qu’il s’agisse d’un comportement raciste et de bourrage de crâne du visiteur de ces exhibitions comme cela semble être le discours tout au long de l’exposition. Pour l’image du « sauvage », au passage, je vous invite à revoir ceux qui portent les armoiries de Niort… Je vous remets l’image, si avez avec la flemme d’aller revoir l’article. Ils ne sont pas inintéressants, car ils sont présentés comme un souvenir des fêtes costumées données par le duc de Berry à la fin du 14e siècle… donc exactement dans le même mouvement que ce qui est présenté dans l’exposition. Et dans le même cliché, dénudés et armés de gourdins.

Mon avis : l’exposition mélange plusieurs choses… Au début de la période, il s’agit d’exhiber des « sauvages » comme on exhibe aussi des personnes difformes dans les foires, etc. Voyeurisme, pas de doute, mais à ce moment-là, il n’est pas sûr qu’il s’agisse d’un comportement raciste et de bourrage de crâne du visiteur de ces exhibitions comme cela semble être le discours tout au long de l’exposition. Pour l’image du « sauvage », au passage, je vous invite à revoir ceux qui portent les armoiries de Niort… Je vous remets l’image, si avez avec la flemme d’aller revoir l’article. Ils ne sont pas inintéressants, car ils sont présentés comme un souvenir des fêtes costumées données par le duc de Berry à la fin du 14e siècle… donc exactement dans le même mouvement que ce qui est présenté dans l’exposition. Et dans le même cliché, dénudés et armés de gourdins.

La deuxième partie montre un phénomène tout à fait différent, qui se développe du début du 19e siècle aux années 1950. A ce moment-là, il y a réellement une exploitation voire une industrie du « spectacle exotique ». Des figurants voire de véritables artistes, en troupes, font le tour de l’Europe et de l’Amérique du Nord, dans de véritables « zoos humains », que ce soient dans des parcs comme le jardin d’acclimatation à Paris ou lors des expositions coloniales. Au début, il y a vraiment une sorte d’esclavage de ces personnes exhibées, qui payent un lourd tribut en maladies et accidents. Mais peu à peu, ils deviennent de vraies troupes, avec mise en scène, costumes, répétitions, etc. Alors certes, il y a la barrière avilissante, mais ils reçoivent la plupart du temps à ce moment là un cachet. Est-ce bien différent des spectacles que donnent aujourd’hui les tribus Massaï ou les esquimaux du Canada aux visiteurs (j’aurai pu prendre beaucoup d’autres exemples)? On me rétorquera sans doute que dans ces spectacles « ethniques » sur place, il y a des retombées économiques positives pour ceux qui accueillent les « visiteurs ». Mais n’était-ce pas aussi le cas avec les troupes des années 1930?

Je pense que l’exposition aurait dû vraiment mieux séparer les choses. La présentation aurait aussi gagné à être différente… Le visiteur de 2012 qui regarde les cires à caractère racial et raciste n’est guère dans une situation différente du spectateur de ces cires dans des cabanes de foire un siècle plus tôt. Restez un peu au bout de la salle, et vous verrez, il y a ceux qui passent vite, comme gênés, et ceux qui semblent fascinés, en situation de voyeurisme, qui les scrutent les unes après les autres… Je vous passe même un commentaire entendu et qui devait être le commun des commentaires à l’époque, visiblement, le discours anti-raciste qui est censé accompagner l’exposition n’était pas passé pour ce papa qui expliquait à son fils qu’il avait devant lui la preuve de la supériorité des blancs (pas au deuxième degré, comme j’ai pu le constater dans la salle suivante où il tenait impunément des propos très racistes). Je ne sais pas comment il aurait fallu présenter ces cires, mais certainement pas comme elles le sont, les commissaires de l’exposition auraient dû mieux faire entendre leur point de vue auprès des muséographes. C’est également le cas pour la dernière salle, qui n’a absolument rien à voir et mélange tout.

Alors oui, ces exhibitions ont participé à forger l’imaginaire du sauvage, à ancrer des thèses racistes dans la tête des gens, mais il y avait aussi les dessins, caricatures, articles de la presse (relire avec prudence les revues des ligues dans les années 1930), etc. Le phénomène est beaucoup plus complexe.

Pour les visiteurs, il y a trois catégories:

– ceux qui connaissent le sujet et/ou sont au moins sympathisants de mouvements proches des droits de l’homme, ceux-ci vont glaner quelques pépites, approfondiront leurs connaissances…

– ceux qui viennent avec des a priori racistes et se trouvent littéralement confortés par cette exposition (cf. le discours du père à son fils devant les cires raciales)

– ceux qui n’ont pas vraiment d’avis, et qui ressortent en n’en sachant pas vraiment plus, parce qu’ils ont avalé un « gloubiboulga » (oups, les moins de 40 ans ne vont pas comprendre), une sorte de mixture qui mélange des choses qui ont pas toujours quelque chose à voir entre elles, un discours dense, mais qu’ils n’auront pas lu en entier (un visiteur fatigue dès qu’il y a plus de 600 à 800 signes sur un panneau).

Et puis, le musée du quai Branly aurait peut-être eu aussi à réfléchir sur la place du musée de l’Homme dont il est l’héritier, sur la salle d’anatomie comparée du musée des antiquités nationales (devenu d’archéologie nationale) dont une partie est également entrée dans les collections de Branly, et même sur son attitude dans des expositions récentes, je pense en particulier à Polynésie, qui présentait des objets rituels liés au cannibalisme… sans parler de cette pratique, excès inverse par rapport à Exhibitions, le « Bon sauvage » ne saurait plus être cannibale…

Pour le musée du Quai Branly, je vous ai déjà parlé de :

Sur le site de l’INA, voir ce petit film sur l’exposition coloniale de 1931 à Vincennes

La façade n’a guère changé depuis la prise de vue pour cette carte postale ancienne.

La façade n’a guère changé depuis la prise de vue pour cette carte postale ancienne. Après de longs débats sur son implantation, il a été construit dans l’axe de la rue Thiers (légèrement montante…) et son campanile central devait cacher le clocher de l’église Notre-Dame… pas tout à fait réussi si on se place dans l’axe de la rue en partant des

Après de longs débats sur son implantation, il a été construit dans l’axe de la rue Thiers (légèrement montante…) et son campanile central devait cacher le clocher de l’église Notre-Dame… pas tout à fait réussi si on se place dans l’axe de la rue en partant des  Un peu mieux si on se décale un peu… Au passage, vous pouvez voir un campanile en plomb qui ressemble beaucoup à celui de Poitiers, mais sans les

Un peu mieux si on se décale un peu… Au passage, vous pouvez voir un campanile en plomb qui ressemble beaucoup à celui de Poitiers, mais sans les  Voici un détail de ces deux sauvages.

Voici un détail de ces deux sauvages.

Voici quelques autres vues de l’hôtel de ville…

Voici quelques autres vues de l’hôtel de ville… Juste à côté, en 1936, est construit un ensemble avec le musée Arthur Thaire, la bibliothèque et une école (aujourd’hui école Michelet).

Juste à côté, en 1936, est construit un ensemble avec le musée Arthur Thaire, la bibliothèque et une école (aujourd’hui école Michelet).

En prenant le tome 1, j’avais aussi pris le tome 2 à la

En prenant le tome 1, j’avais aussi pris le tome 2 à la  Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par  Je poursuis la lecture des légendes du je, sélection de romans de Romain Gary / Émile Ajar (liste ci-dessous). Je l’ai lu dans le cadre des

Je poursuis la lecture des légendes du je, sélection de romans de Romain Gary / Émile Ajar (liste ci-dessous). Je l’ai lu dans le cadre des

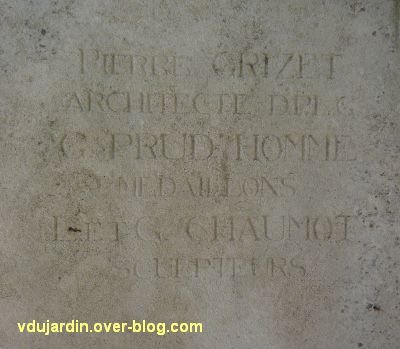

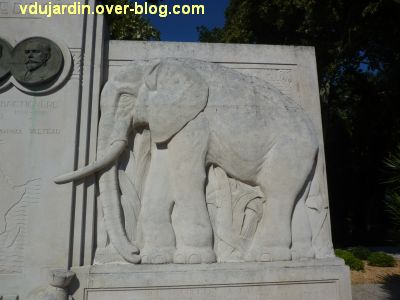

Il se compose d’une stèle centrale en calcaire sur laquelle sont apposés trois médaillons en bronze, encadré de deux stèles un peu plus basses portant chacune la sculpture d’un éléphant, tête tournée vers la stèle centrale.

Il se compose d’une stèle centrale en calcaire sur laquelle sont apposés trois médaillons en bronze, encadré de deux stèles un peu plus basses portant chacune la sculpture d’un éléphant, tête tournée vers la stèle centrale. Sur le côté droit du monument sont inscrits le nom des auteurs, » Pierre Grizet / Architecte DPLG / G. Prud’homme / médaillons / L. et G. Chaumot / sculpteurs « . Pierre Grizet était l’architecte de la ville de La Rochelle, je reviendrai sur les autres plus bas, avec leurs signatures.

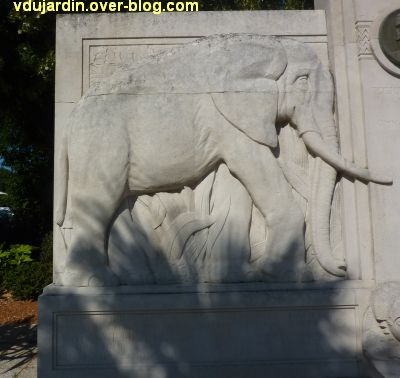

Sur le côté droit du monument sont inscrits le nom des auteurs, » Pierre Grizet / Architecte DPLG / G. Prud’homme / médaillons / L. et G. Chaumot / sculpteurs « . Pierre Grizet était l’architecte de la ville de La Rochelle, je reviendrai sur les autres plus bas, avec leurs signatures. Voici de plus près l’éléphant de gauche…

Voici de plus près l’éléphant de gauche… … qui surmonte l’inscription » à la mémoire de trois conquérants pacifiques / de la Côte-d’Ivoire partis de La Rochelle / Arthur Verdier, capitaine de navire, marchand / armateur, colon, résident de France à / Grand Bassam et Assinie et à ses collaborateurs « .

… qui surmonte l’inscription » à la mémoire de trois conquérants pacifiques / de la Côte-d’Ivoire partis de La Rochelle / Arthur Verdier, capitaine de navire, marchand / armateur, colon, résident de France à / Grand Bassam et Assinie et à ses collaborateurs « . Voici l’éléphant de droite…

Voici l’éléphant de droite… qui porte la signature des sculpteurs, L et G. Chaumot. Il s’agit de Louis Chaumot et de son fils Georges. Georges Chaumot a aussi réalisé à La Rochelle la sculpture de

qui porte la signature des sculpteurs, L et G. Chaumot. Il s’agit de Louis Chaumot et de son fils Georges. Georges Chaumot a aussi réalisé à La Rochelle la sculpture de  En-dessous, la suite de l’inscription : » qui moururent à la tâche / Amédée Brétignère et Marcel Treich-Laplène / ce monument a été élevé 50 ans / après les traités qui donnèrent à la France / cette belle et riche colonie « . Un monument colonial donc, inauguré en septembre 1937, qui mériterait sur place une petite explication… et au moins la mention de l’indépendance de la Côte-d’Ivoire en 1960.

En-dessous, la suite de l’inscription : » qui moururent à la tâche / Amédée Brétignère et Marcel Treich-Laplène / ce monument a été élevé 50 ans / après les traités qui donnèrent à la France / cette belle et riche colonie « . Un monument colonial donc, inauguré en septembre 1937, qui mériterait sur place une petite explication… et au moins la mention de l’indépendance de la Côte-d’Ivoire en 1960. Sur la stèle centrale se trouve une carte de l’Afrique avec de petits carrés à l’emplacement de la Côté-d’Ivoire.

Sur la stèle centrale se trouve une carte de l’Afrique avec de petits carrés à l’emplacement de la Côté-d’Ivoire. Au pied de cette carte, deux masques traditionnels avec des sceptres, à la manière de trophées ou de prises de guerre avec les dates » 1887-1937 « . Sur le projet, ils étaient prévus en bronze, ils ont finalement été réalisés en calcaire.

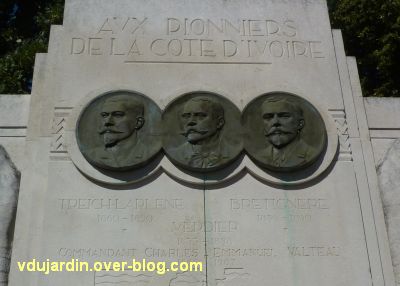

Au pied de cette carte, deux masques traditionnels avec des sceptres, à la manière de trophées ou de prises de guerre avec les dates » 1887-1937 « . Sur le projet, ils étaient prévus en bronze, ils ont finalement été réalisés en calcaire. Le haut de cette stèle identifie clairement le monument : » Aux pionniers / de la Côte-d’Ivoire « , puis trois médaillons en bronze reliés entre eux et enfin… quatre noms et non trois! Soit : » Treich Laplène / 1860-1890 / Brétignière 1856-1890 / Verdier / 1835-1898 / commandant Charles-Emmanuel Valteau / 1855*1907.

Le haut de cette stèle identifie clairement le monument : » Aux pionniers / de la Côte-d’Ivoire « , puis trois médaillons en bronze reliés entre eux et enfin… quatre noms et non trois! Soit : » Treich Laplène / 1860-1890 / Brétignière 1856-1890 / Verdier / 1835-1898 / commandant Charles-Emmanuel Valteau / 1855*1907. Les médaillons portent la date de leur réalisation, » MCMXXXVII » (1937)…

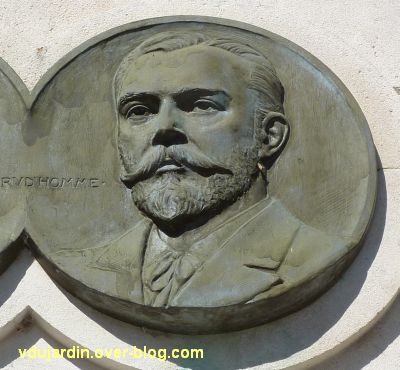

Les médaillons portent la date de leur réalisation, » MCMXXXVII » (1937)… … et la signature du médailliste, Georges Henri Prud’homme (Capbreton, 1873 – Paris, 1947), assez connu, dont je vous ai parlé pour un

… et la signature du médailliste, Georges Henri Prud’homme (Capbreton, 1873 – Paris, 1947), assez connu, dont je vous ai parlé pour un  Trois médaillons avec des portraits, donc, si on se fie aux inscriptions sur la stèle, Marcel Treich-Laplène à gauche,

Trois médaillons avec des portraits, donc, si on se fie aux inscriptions sur la stèle, Marcel Treich-Laplène à gauche, Arthur Verdier au centre

Arthur Verdier au centre et Amédée Brétignère à droite. Vous remarquerez la mode de la moustache dans les années 1880, que tous trois portent, associée à une barbe taillée en pointe pour Marcel Treich-Laplène et Amédée Brétignère.

et Amédée Brétignère à droite. Vous remarquerez la mode de la moustache dans les années 1880, que tous trois portent, associée à une barbe taillée en pointe pour Marcel Treich-Laplène et Amédée Brétignère.

Hier soir, je suis allée au cinéma, voir le Chat du rabbin de Joann Sfar, en version 2D, la seule qui passe au TAP-Cinéma, mais de toute façon, je préfère, les lunettes 3D du cinéma, contrairement à celles du

Hier soir, je suis allée au cinéma, voir le Chat du rabbin de Joann Sfar, en version 2D, la seule qui passe au TAP-Cinéma, mais de toute façon, je préfère, les lunettes 3D du cinéma, contrairement à celles du

Mon avis : bien que faisant partie des livres de la rentrée littéraire 2010 (catégorie essais, donc en dehors du défi du challenge du 1 %

Mon avis : bien que faisant partie des livres de la rentrée littéraire 2010 (catégorie essais, donc en dehors du défi du challenge du 1 %

Je poursuis les comptes rendus du

Je poursuis les comptes rendus du