C’est une amie, Paulette (revoir son témoignage sur le Frontstalag 230 à Poitiers) qui m’a prêté ce livre étiqueté succès de la rentrée littéraire 2014 (en fait, il est sorti en mai, mentionné partout comme « rentrée littéraire, mais celle-ci s’applique en principe aux livres parus de fin août à fin octobre), finaliste pour le Goncourt et qui a reçu le prix François Mauriac et le Prix littéraire des Cinq Continents. Pour ceux qui n’ont pas lu ou relu L’Étranger, d’Albert Camus, elle vous conseille à juste titre de le refaire avant d’attaquer ce livre.

C’est une amie, Paulette (revoir son témoignage sur le Frontstalag 230 à Poitiers) qui m’a prêté ce livre étiqueté succès de la rentrée littéraire 2014 (en fait, il est sorti en mai, mentionné partout comme « rentrée littéraire, mais celle-ci s’applique en principe aux livres parus de fin août à fin octobre), finaliste pour le Goncourt et qui a reçu le prix François Mauriac et le Prix littéraire des Cinq Continents. Pour ceux qui n’ont pas lu ou relu L’Étranger, d’Albert Camus, elle vous conseille à juste titre de le refaire avant d’attaquer ce livre.

Le livre : Meursault, contre-enquête, de Kamel Daoud, éditions Actes sud, 2014, 160 pages, ISBN 978-2-330-03372-9 (publié en Algérie en novembre 2013 par les éditions Barzakh).

L’histoire: de nos jours à Oran. Un vieux monsieur, Haroun, dans un bar, raconte son histoire au fil des jours. Il y a 50 ans, son frère, Moussa (Ouled El-Assasse), a été tué par Meursault. Ce dernier a raconté son histoire dans un livre devenu célèbre, mais il y parle de lui, de sa mère, pas de sa victime, qui restera à jamais « l’arabe ». Haroun avait alors 7 ans. Un deuil impossible, le corps n’a jamais été rendu, sa tombe est vide. Haroun finit par fuir Alger avec sa mère, pour un village, apprend à lire, à écrire, obtient un bon travail jusqu’à ce jour de juillet 1962 (le 5) où, 20 ans après le meurtre de son frère, il tue un homme, un colon, juste un peu trop tard, de quelques heures, pour que ce soit un acte héroïque de la Libération…

Mon avis: « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas...« , « Aujourd’hui M’ma est encore vivante« … Deux ouvertures qui en disent long sur la suite. L’Étranger, premier roman publié d’Albert Camus (en 1942, il avait auparavant publié des essais et du théâtre), Meursault, contre-enquête, premier roman remarqué de Kamel Daoud… La recherche de la plage ensoleillée où son frère est mort, profondément bouleversée au fil des ans, hante le narrateur, et très vite le lecteur, pris à parti, à moins que ce ne soit son frère disparu ou Meursault, ou Camus, ou simplement le compagnon de bar? Qui est ce « tu » qu’il invective en permanence? Un roman écrit en français, la langue du colonisateur, qui parle au fil des pages, en sous-main, du rapport au colonisé et à la guerre de libération à laquelle le narrateur n’a pas pris part, comme L’Étranger parlait de la colonie. Meursault n’a jamais appelé sa victime autrement que par « l’arabe »? Ici le narrateur ne parle que de Meursault, sans jamais cité Camus. Tout est miroir, jusque dans le style, jusque dans l’opposition, à distance, des deux mères. A lire pour vous faire une idée!

Et retrouvez aussi un curieux Meursault, homonyme sans doute pas si fortuit, dans Dans les yeux des autres de Geneviève Brisac…

Et retrouvez aussi un curieux Meursault, homonyme sans doute pas si fortuit, dans Dans les yeux des autres de Geneviève Brisac…

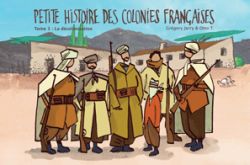

Une bande dessinée trouvée dans les bacs de la

Une bande dessinée trouvée dans les bacs de la

Un livre trouvé au rayon large vision de la

Un livre trouvé au rayon large vision de la  En attendant le

En attendant le  Une bande dessinée trouvée parmi les nouvelles acquisitions de la

Une bande dessinée trouvée parmi les nouvelles acquisitions de la

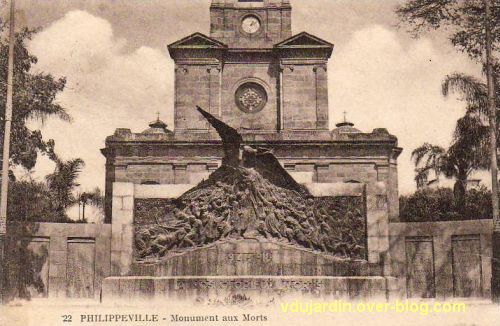

Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969

Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969  Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai.

Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai. Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur

Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur  Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre.

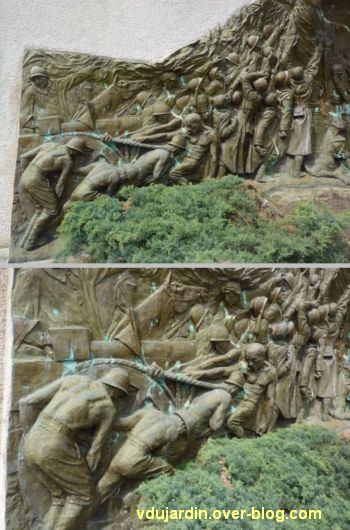

Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre. Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel.

Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel. A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux.

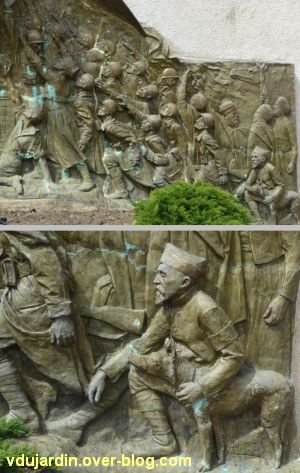

A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux. Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…