Ce dimanche, je suis allée voir, une histoire largement inspirée de celle du père du réalisateur, Édouard Bergeon, dont le père s’est suicidé en 1999 à Jazeneuil, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Poitiers.

Ce dimanche, je suis allée voir, une histoire largement inspirée de celle du père du réalisateur, Édouard Bergeon, dont le père s’est suicidé en 1999 à Jazeneuil, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Poitiers.

L’histoire : 1974, ferme des Grands Bois, dans le Maine-et-Loire. Jacques Jarjeau [Rufus] transmet sa ferme à son fils, de retour d’un ranch aux États-Unis, c’est-à-dire qu’il lui vend les bâtiments et établit un contrat de fermage. 1996. Pour assurer la survie de l’exploitation, Pierre Jarjeau [Guillaume Canet] a gardé la culture (blé et autre) mais transformé l’élevage, abandonnant les moutons pour les chevreaux puis les poulets. Claire, sa femme [Veerle Baetens], assure la comptabilité, son fils Thomas [Anthony Bajon] souhaite devenir ingénieur et reprendre l’exploitation, sa fille [Yona Kervern] est encore un peu jeune pour penser à son avenir. Un seul ouvrier agricole, Mehdi [Samir Guesmi] semble l’aider faire tourner l’exploitation. Quand un incendie ravage l’un des hangars, l’équilibre économique déjà précaire de la ferme est rompu, il sombre dans la dépression…

Mon avis : Il a été beaucoup dit et écrit, dans les commentaires de la presse écrite, à la radio (et sans doute à la télévision, mais je la regarde peu), sur le réalisme par rapport au système productiviste, à la course en avant aux prêts par le Crédit agricole, à la main-mise des grosses coopératives devenues multinationales, où les coopérateurs (en principe les producteurs de base) n’ont plus leur mot à dire et qui fournissent, ici, le hangar et les machines de production, les poussins, les aliments et assurent la vente. Les acteurs sont excellents, le jeu de Guillaume Canet a été unanimement et je trouve à juste titre félicité partout, les autres acteurs ne doivent pas être oubliés, Rufus en père têtu et acariâtre, Veerle Baetens dans le rôle de l’épouse qui porte le fardeau économique de l’exploitation, et les deux enfants, Anthony Bajon et Yona Kervern, que l’on espère revoir dans d’autres films. Je voudrais revenir sur quelques points :

- la place des parents, qui ont une petite retraite mais comptent sur le capital amassé au cours de leur vie et valorisé au fil des ans, avec la revente au(x) fils des terres et un fermage annuel qui peut s’avérer bien trop lourd, 1000 francs l’hectare, soit 78.000 francs par an, à rapporter au 700 francs la tonne de blé et au « minimum vieillesse ». Bon an mal an, le rendement du blé est autour de 80 quintaux (800 tonnes) par hectare. Cette place est encore moins abordée dans les reportages et les fictions (sur grand écran ou à la télévision) que le mal-être et le suicide des agriculteurs (1 par jour en moyenne en France) ;

- la place de la femme des deux générations, la mère, bonne à tout faire du père, « collaboratrice » non rémunérée et donc probablement sans retraite du père ; la femme de l’agriculteur, qui a une double activité, comptable et gestionnaire des commandes et des stocks à la ferme (bénévole et non rémunérée) et comptable dans une banque, ce qui assure un revenu stable et fait « bouillir la marmite » au quotidien ;

- l’inconscience par rapport au risque des pesticides, avec dans les scènes de 1996, l’adolescent et son père qui vident les bidons sans aucune protection dans les réservoirs ; l’adolescent qui s’amuse à passer sous la rampe qui distribue ces mêmes pesticides ; le médecin qui s’inquiète (sans trop insister) du tremblement de son patient

- le modèle de production des poulets n’est pas le pire qui soit, ils sont ici élevés au sol et non entassés dans des cages ; un autre modèle est cependant possible, j’en avais un esquissé le contour en 2012, en espérant que les grosses coopératives agricoles qui sentent le vent des consommateurs tourner ne transposent pas leur modèle pourri aux exploitations nouvellement converties à l’agriculture biologique…

Je ne vais pas divulgâcher la fin du film en vous disant que le héros se suicide, je m’étais préparée à affronter cette scène, mais douze ans après le suicide de ma mère, je n’ai pas eu de problème…

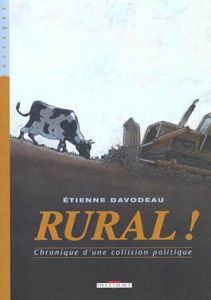

Avec les événements du barrage de Sivens, je voulais rééditer mon avis sur ce livre… mais je me suis aperçue que je n’avais pas rédigé d’article sauf quand je

Avec les événements du barrage de Sivens, je voulais rééditer mon avis sur ce livre… mais je me suis aperçue que je n’avais pas rédigé d’article sauf quand je  …Elle avait même fait dédicacé cette aventure d’Emile Adiou à son auteur, Joël Polomski (dont je vous ai déjà parlé pour deux autres albums aussi offerts par

…Elle avait même fait dédicacé cette aventure d’Emile Adiou à son auteur, Joël Polomski (dont je vous ai déjà parlé pour deux autres albums aussi offerts par

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par  En ouvrant une page pour ranger les

En ouvrant une page pour ranger les  Je suis donc allée refaire quelques photographies de détail… D’abord de plus près la signature de l’architecte Hilaire Guinet et la date 1919.

Je suis donc allée refaire quelques photographies de détail… D’abord de plus près la signature de l’architecte Hilaire Guinet et la date 1919. Et celle du sculpteur Aimé Octobre, avec la date 1913 (et oui, la grande guerre a ensuite interrompu le chantier de la poste), grand prix de Rome en 1893, dont je vous ai montré les monuments aux morts de

Et celle du sculpteur Aimé Octobre, avec la date 1913 (et oui, la grande guerre a ensuite interrompu le chantier de la poste), grand prix de Rome en 1893, dont je vous ai montré les monuments aux morts de  Concentrons-nous aujourd’hui sur sa sculpture, mais si vous passez à Poitiers, entrez aussi pour voir les mosaïques et les guichets… Faites vite, avant que les projets de massacre de ce joyau ne soient mis en œuvre par la poste au nom de la modernisation… Beaucoup de bureaux de poste anciens sont fiers de montrer qu’ils prennent soin de leur patrimoine, à Poitiers, on a toujours un train de retard, comme dans les années 1970, on continue à détruire l’art nouveau, les sites médiévaux pour y construire des horreurs en parpaing (la résidence à côté de

Concentrons-nous aujourd’hui sur sa sculpture, mais si vous passez à Poitiers, entrez aussi pour voir les mosaïques et les guichets… Faites vite, avant que les projets de massacre de ce joyau ne soient mis en œuvre par la poste au nom de la modernisation… Beaucoup de bureaux de poste anciens sont fiers de montrer qu’ils prennent soin de leur patrimoine, à Poitiers, on a toujours un train de retard, comme dans les années 1970, on continue à détruire l’art nouveau, les sites médiévaux pour y construire des horreurs en parpaing (la résidence à côté de  Elle ne porte aucun attribut clair (pour

Elle ne porte aucun attribut clair (pour  À droite, un homme nu qui tient un globe et un Caducée, il s’agit donc de Mercure ou Hermès, dieu du commerce… et des voleurs (c’est le même dieu, le premier pour les romains, le deuxième pour les grecs).

À droite, un homme nu qui tient un globe et un Caducée, il s’agit donc de Mercure ou Hermès, dieu du commerce… et des voleurs (c’est le même dieu, le premier pour les romains, le deuxième pour les grecs). Voici de plus près le caducée, cette sorte de bâton avec un serpent enroulé et les ailes, allusions aux pieds ailés du Dieu antique.

Voici de plus près le caducée, cette sorte de bâton avec un serpent enroulé et les ailes, allusions aux pieds ailés du Dieu antique. Et au-dessus de la porte, il y a une jolie tête de femme portant un casque ailé (allégorie de la poste?) émerge d’une guirlande de roses et de fruits (symboles de l’abondance…).

Et au-dessus de la porte, il y a une jolie tête de femme portant un casque ailé (allégorie de la poste?) émerge d’une guirlande de roses et de fruits (symboles de l’abondance…). Je vous ai déjà montré de loin l’hôtel de ville de Poitiers

Je vous ai déjà montré de loin l’hôtel de ville de Poitiers  Je commence par le milieu de la façade… Je passe sur le campanile, ses tigres-chimères (de l’artiste animalier Auguste Cain) et ses angelots en plomb (oui, bien lourds au sommet d’un édifice), tout juste restaurés, mais il me faudra aller faire de meilleures photographies avec un pied… (à voir

Je commence par le milieu de la façade… Je passe sur le campanile, ses tigres-chimères (de l’artiste animalier Auguste Cain) et ses angelots en plomb (oui, bien lourds au sommet d’un édifice), tout juste restaurés, mais il me faudra aller faire de meilleures photographies avec un pied… (à voir  Je vais aujourd’hui vous faire découvrir les deux allégories qui encadrent la monumentale horloge… Et oui, les allégories furent très à la mode dans la seconde moitié du 19e siècle, je vous ai déjà montré celles de

Je vais aujourd’hui vous faire découvrir les deux allégories qui encadrent la monumentale horloge… Et oui, les allégories furent très à la mode dans la seconde moitié du 19e siècle, je vous ai déjà montré celles de  Dépôts de l’Etat (elles figurent dans le catalogue du

Dépôts de l’Etat (elles figurent dans le catalogue du  Revenons à Poitiers. Les deux allégories, l’agriculture et la science, sont vêtues d’une longue robe drapée à l’Antique. À gauche de l’horloge, vous trouvez l’agriculture que je vous montre de face…

Revenons à Poitiers. Les deux allégories, l’agriculture et la science, sont vêtues d’une longue robe drapée à l’Antique. À gauche de l’horloge, vous trouvez l’agriculture que je vous montre de face… … son profil droit…

… son profil droit… … et son profil gauche.

… et son profil gauche. Approchons un peu plus. Dans le creux du bras droit, elle porte une gerbe de blé. L’agriculture est assise sur une brouette, dont on voit ici les bras…

Approchons un peu plus. Dans le creux du bras droit, elle porte une gerbe de blé. L’agriculture est assise sur une brouette, dont on voit ici les bras… … et de l’autre côté, un axe avec une cheville et une roue crantée. Dans la main gauche, elle tient une faucille ou une serpe.

… et de l’autre côté, un axe avec une cheville et une roue crantée. Dans la main gauche, elle tient une faucille ou une serpe. Un petit détail de sa coiffure, avec une couronne de blé, des nattes regroupées vers l’arrière de la tête en chignon.

Un petit détail de sa coiffure, avec une couronne de blé, des nattes regroupées vers l’arrière de la tête en chignon. Contournons l’horloge. De ce côté se trouve la science (souvent présentée comme l’industrie, par opposition à l’agriculture, mais le plâtre préparatoire présenté à l’exposition

Contournons l’horloge. De ce côté se trouve la science (souvent présentée comme l’industrie, par opposition à l’agriculture, mais le plâtre préparatoire présenté à l’exposition  De plus près, ses attributs, une tablette dans la main gauche, un globe posé sur un livre à ses pieds. Remarquez au passage que son pied gauche, nu, est légèrement avancé. La barre métallique, que vous voyez aussi de l’autre côté, porte l’éclairage nocturne.

De plus près, ses attributs, une tablette dans la main gauche, un globe posé sur un livre à ses pieds. Remarquez au passage que son pied gauche, nu, est légèrement avancé. La barre métallique, que vous voyez aussi de l’autre côté, porte l’éclairage nocturne.

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par  Actuellement : la

Actuellement : la