Comme promis hier et pour terminer le défi de la semaine proposé par Monique / Bidouillette / Tibilisfil, voici un petit complément sur Poitiers, Confolens et Lessac, dans le Confolentais. J’ai aussi ouvert un article qui regroupe toutes les dates portées publiées sur ce blog.

Comme promis hier et pour terminer le défi de la semaine proposé par Monique / Bidouillette / Tibilisfil, voici un petit complément sur Poitiers, Confolens et Lessac, dans le Confolentais. J’ai aussi ouvert un article qui regroupe toutes les dates portées publiées sur ce blog.

Comme je n’ai pas trouvé de 16e siècle à Cahors, je commence à Poitiers avec une date portée sur la partie centrale d’une porte près du palais de justice de Poitiers. 1516… juste après Marignan pour cet hôtel particulier…

Je vous en montre une seconde dans ce qui est aujourd’hui une cour à l’arrière de la rue de la Regratterie, probablement une rue au Moyen Âge, fermée avant 1580, si l’on en croit cette date sur un portail qui barre cette ancienne rue.

Je vous en montre une seconde dans ce qui est aujourd’hui une cour à l’arrière de la rue de la Regratterie, probablement une rue au Moyen Âge, fermée avant 1580, si l’on en croit cette date sur un portail qui barre cette ancienne rue.

Dans la même cour, il y a deux restaurants… et une autre date, 1626.

Dans la même cour, il y a deux restaurants… et une autre date, 1626.

Voici un autre exemple original à Poitiers, sur un hôtel particulier qui est devenu la chambre régionale des comptes (un bâtiment qu’il faudrait que je vous montre plus en détail…), rue Scheurer-Kestner, juste dans l’axe de la rue d’Alsace-Lorraine. Un chiffre est porté sur la clef de chaque fenêtre du deuxième étage (sauf sur la travée centrale), pour former la date 1859.

Voici un autre exemple original à Poitiers, sur un hôtel particulier qui est devenu la chambre régionale des comptes (un bâtiment qu’il faudrait que je vous montre plus en détail…), rue Scheurer-Kestner, juste dans l’axe de la rue d’Alsace-Lorraine. Un chiffre est porté sur la clef de chaque fenêtre du deuxième étage (sauf sur la travée centrale), pour former la date 1859.

Je vous emmène maintenant à Lessac, près de Confolens, pour cette maison du bourg qui présente en remploi un linteau portant des outils de forgeron et la date 1779. J’avais pris cette photographie et les suivantes il y a juste un an, au retour d’un colloque à Confolens (je vous présente un article de cette série tous les mois)… Au fait, j’ai oublié de vous le signaler hier, au 18e siècle, le 7 n’a pas de barre comme quand on écrit aujourd’hui un 7 manuscrit (un peu comme le 7 des machines à écrire et des ordinateurs… et surtout celui des anglo-saxons). Non loin de là, à Montrollet une autre forge, plus vielle d’un siècle (elle porte la date de 1661) a un linteau avec les mêmes outils, à voir dans ce dossier documentaire.

Je vous emmène maintenant à Lessac, près de Confolens, pour cette maison du bourg qui présente en remploi un linteau portant des outils de forgeron et la date 1779. J’avais pris cette photographie et les suivantes il y a juste un an, au retour d’un colloque à Confolens (je vous présente un article de cette série tous les mois)… Au fait, j’ai oublié de vous le signaler hier, au 18e siècle, le 7 n’a pas de barre comme quand on écrit aujourd’hui un 7 manuscrit (un peu comme le 7 des machines à écrire et des ordinateurs… et surtout celui des anglo-saxons). Non loin de là, à Montrollet une autre forge, plus vielle d’un siècle (elle porte la date de 1661) a un linteau avec les mêmes outils, à voir dans ce dossier documentaire.

Partons à Confolens, justement, avec cette date portée (1835) sur une ferronnerie d’une maison de la rue des Portes d’Ansac

Partons à Confolens, justement, avec cette date portée (1835) sur une ferronnerie d’une maison de la rue des Portes d’Ansac

Retour à Lessac, mais cette fois, c’est sur l’acrotère (la tuile décorée au bout de la rangée de tuiles faîtières) d’une grange qu’est portée la date 1908 sur une grange aux Roufferies (désolée, la photo était à contre-jour, j’ai retravaillé le contraste, je ne suis pas sûre que ça sorte bien).

Retour à Lessac, mais cette fois, c’est sur l’acrotère (la tuile décorée au bout de la rangée de tuiles faîtières) d’une grange qu’est portée la date 1908 sur une grange aux Roufferies (désolée, la photo était à contre-jour, j’ai retravaillé le contraste, je ne suis pas sûre que ça sorte bien).

Je pensais avoir pris en photographie les vieilles croix de chemin, je ne les ai pas trouvées sur mon ordinateur, mais vous pouvez aller les voir sur les dossiers établis dans le cadre de l’inventaire du patrimoine, ici et là toutes deux datées de 1778 à Ansac-sur-Vienne (clic sur les vignettes pour voir les images en grand quand vous suivez ces liens, la plupart de ces photographies sont les miennes… mais réalisées dans le cadre du boulot, soumises au droit d’auteur donc). Il y en a une encore plus vieille, datée 1631, à Saint-Christophe (celle-ci, je l’ai vue il y a quelques années, mais n’y suis pas retournée l’année dernière). Et voilà, vous avez ainsi un meilleur aperçu des possibilités de dates et d’emplacement…

Et pour aller plus loin, je vous invite à revoir plein de dates que je vous ai déjà montrées!

- 1667 sur l’hôtel du grand prieuré d’Aquitaine dans la Grand’Rue à Poitiers

- 1875 (MDCCCLXXV) l’hôtel de ville de Poitiers

- 1880 sur la statue de François Rabelais par Henri Dumaige à Tours

- 1883 sur le lion amoureux par Étienne Hippolyte Maindron dans le parc de Blossac à Poitiers

- 1895 sur le monument aux morts de 1870-1871 de Poitiers par Jules Coutan

- 1898 sur les allégories de Limoges et Nantes de la gare de Tours par Jean Hugues

- 1898 sur allégories de Bordeaux et Toulouse de la gare de Tours par Jean Antoine Injalbert

- 1900 sur les cariatides du fronton central de l’hôtel de ville de Tours par Émile Joseph Carlier

- 1900 sur les allégories de la force et le courage sur le fronton de l’aile gauche de l’hôtel de ville de Tours

- 1910 sur le groupe sculpté Léon Bazile Perrault par Raymond Sudre dans le parc de Blossac à Poitiers

- 1913 sur les allégories de Aimé Octobre sur la grande poste de Poitiers

- 1919 sur la grande poste de Poitiers par Hilaire Guinet, architecte

- 1926 sur le monument aux morts d’Angles-sur-l’Anglin par Aimé Octobre

- 1935 sur l’ancienne chambre de commerce rue du Marché à Poitiers, avec des sculptures de Raymond Emile Couvègnes

- 1937 sur le buste d’Émile Roux par René Pajot à Confolens

Grand week-end de quatre jours à Cahors, j’y ai donc cherché les dates pour le défi de la semaine proposé par

Grand week-end de quatre jours à Cahors, j’y ai donc cherché les dates pour le défi de la semaine proposé par  Pour le 18e siècle, je n’ai trouvé que cet exemple… 1769 au n° 344 de la rue Nationale

Pour le 18e siècle, je n’ai trouvé que cet exemple… 1769 au n° 344 de la rue Nationale Le 19e siècle est beaucoup plus riche, je vous les ai classées par année, voici ce à quoi elles correspondent…

Le 19e siècle est beaucoup plus riche, je vous les ai classées par année, voici ce à quoi elles correspondent… Pour le 20e siècle, je n’ai pris que cet exemple de l’hôpital daté de 1901.

Pour le 20e siècle, je n’ai pris que cet exemple de l’hôpital daté de 1901. Si l’on va plus loin, il y a aussi les dates portées sur les ponts et la statuaire publique, souvent à côté de la signature…

Si l’on va plus loin, il y a aussi les dates portées sur les ponts et la statuaire publique, souvent à côté de la signature… Enfin, si je n’ai pas pris de photographie au cimetière, il y a toutes les plaques commémoratives et autres sur les socles de statues. Soit ici de gauche à droite, en haut puis en bas,

Enfin, si je n’ai pas pris de photographie au cimetière, il y a toutes les plaques commémoratives et autres sur les socles de statues. Soit ici de gauche à droite, en haut puis en bas, Quelques dates de fondation de maisons…

Quelques dates de fondation de maisons… Et pour terminer, une marque de crue… en 2003 au pont de Cabessut.

Et pour terminer, une marque de crue… en 2003 au pont de Cabessut. Comme pour les autres statues de Tours, je me suis servie pour cet article du dossier établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, que vous pouvez consulter

Comme pour les autres statues de Tours, je me suis servie pour cet article du dossier établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, que vous pouvez consulter  Elle est l’œuvre de Alfred Émile O’Hara, comte de Nieuwerkerke, ainsi que l’indique la signature. Il s’agit d’une réplique en marbre de la statue de bronze réalisée en 1846 par le comte de Nieuwerkerke pour la ville de La Haye. La copie fut réalisée en 1848 et présentée au salon des artistes français de 1849 (voir la page 201, à consulter si ça vous intéresse sur le

Elle est l’œuvre de Alfred Émile O’Hara, comte de Nieuwerkerke, ainsi que l’indique la signature. Il s’agit d’une réplique en marbre de la statue de bronze réalisée en 1846 par le comte de Nieuwerkerke pour la ville de La Haye. La copie fut réalisée en 1848 et présentée au salon des artistes français de 1849 (voir la page 201, à consulter si ça vous intéresse sur le  Revenons à Descartes. Cette statue en marbre, de grande taille (3 mètres d’après le catalogue), présente un René Descartes debout, la main gauche sur la poitrine, en geste d’orateur…

Revenons à Descartes. Cette statue en marbre, de grande taille (3 mètres d’après le catalogue), présente un René Descartes debout, la main gauche sur la poitrine, en geste d’orateur… … et un livre dans la main droite.

… et un livre dans la main droite. Il porte un long manteau…

Il porte un long manteau… …et des chaussures que l’on aperçoit ici, à bout qui remonte comme pour une poulaine.

…et des chaussures que l’on aperçoit ici, à bout qui remonte comme pour une poulaine. À ses pieds, à sa gauche, une pile de livre déforme le bas du manteau. L’un d’eux porte sur la couverture une sorte de soleil gravé (voir sur la photo précédente), et un globe terrestre rappelle les travaux de Descartes.

À ses pieds, à sa gauche, une pile de livre déforme le bas du manteau. L’un d’eux porte sur la couverture une sorte de soleil gravé (voir sur la photo précédente), et un globe terrestre rappelle les travaux de Descartes. Sur la face avant du socle a été gravée en majuscules la citation la plus célèbre de Descartes, Cogito erg sum (je pense donc je suis).

Sur la face avant du socle a été gravée en majuscules la citation la plus célèbre de Descartes, Cogito erg sum (je pense donc je suis). Je vous emmène aujourd’hui à Confolens, autour de l’église Saint-Barthélemy. Ses abords ont été réaménagés il y a quelques années, les grandes pelouses ont remplacé le parking en gravillons que vous pouvez encore voir sur le

Je vous emmène aujourd’hui à Confolens, autour de l’église Saint-Barthélemy. Ses abords ont été réaménagés il y a quelques années, les grandes pelouses ont remplacé le parking en gravillons que vous pouvez encore voir sur le  En faisant le tour de l’édifice vers le nord, on voit bien le mur gouttereau et les fenêtres reprises, et au fond, le transept qui se trouve englobé dans les constructions plus récentes.

En faisant le tour de l’édifice vers le nord, on voit bien le mur gouttereau et les fenêtres reprises, et au fond, le transept qui se trouve englobé dans les constructions plus récentes. Finalement, ce n’est qu’en arrivant au niveau du chevet (la photographie a été prise du sud-est) que l’on voit mieux le plan d’origine, en croix latine avec des transepts peu développés et des absidioles semi-circulaires sur le mur est de ces transepts. L’abside est également semi-circulaire, elle mériterait une étude détaillée pour voir les reprises entre l’appareil en pierre de taille et les moellons, les petits contreforts plats ne semblent pas avoir été trop modifiés depuis l’époque romane. Pour le clocher, seul le premier niveau (vers le bas) est roman.

Finalement, ce n’est qu’en arrivant au niveau du chevet (la photographie a été prise du sud-est) que l’on voit mieux le plan d’origine, en croix latine avec des transepts peu développés et des absidioles semi-circulaires sur le mur est de ces transepts. L’abside est également semi-circulaire, elle mériterait une étude détaillée pour voir les reprises entre l’appareil en pierre de taille et les moellons, les petits contreforts plats ne semblent pas avoir été trop modifiés depuis l’époque romane. Pour le clocher, seul le premier niveau (vers le bas) est roman. Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,  Comme pour les autres statues de Tours, je me suis servie pour cet article du dossier établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, que vous pouvez consulter

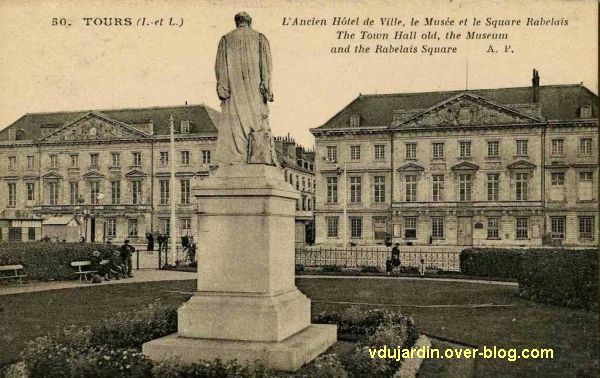

Comme pour les autres statues de Tours, je me suis servie pour cet article du dossier établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, que vous pouvez consulter  Elle fut réalisée pour faire pendant à la

Elle fut réalisée pour faire pendant à la  La statue en marbre, de grande taille (3m de haut sur 0,98 m de large) présentée au

La statue en marbre, de grande taille (3m de haut sur 0,98 m de large) présentée au  …est l’œuvre Étienne Henri Dumaige (sur la signature de l’œuvre, henri (tout en minuscule) DUMAIGE (en majuscule) et à la ligne, 1880. Elle avait été commandée par la ville de Tours (voir le

…est l’œuvre Étienne Henri Dumaige (sur la signature de l’œuvre, henri (tout en minuscule) DUMAIGE (en majuscule) et à la ligne, 1880. Elle avait été commandée par la ville de Tours (voir le  Sur le socle également, sur la face, se lit cette citation : » Mieulx est de risque de larmes escribre [? mot non reporté dans le dossier d’inventaire? L DE LARMES NON VISIBLE] / pour ce que rire est le propre de l’homme »

Sur le socle également, sur la face, se lit cette citation : » Mieulx est de risque de larmes escribre [? mot non reporté dans le dossier d’inventaire? L DE LARMES NON VISIBLE] / pour ce que rire est le propre de l’homme » Je vous fais quand même faire le tour de la statue…

Je vous fais quand même faire le tour de la statue… … et de dos, avec des livres et un rouleau de parchemin.

… et de dos, avec des livres et un rouleau de parchemin. Aujourd’hui, je vous présente un sujet un peu « tordu » pour la semaine hongroise… C’est pour cela que je suis allée dimanche à

Aujourd’hui, je vous présente un sujet un peu « tordu » pour la semaine hongroise… C’est pour cela que je suis allée dimanche à  Bon, je vous explique mon choix… Martin est né en 316 ou en 317 à Sabaria (ou Savaria) en Pannonie, aujourd’hui Szombathely dans l’actuelle Hongrie (et non dans l’ex-Yougoslavie, comme il est indiqué dans la plaquette à disposition des visiteurs dans l’église de Ligugé). Szombathely est aujourd’hui une ville de près de 80.000 habitants (chiffres de 2007), la 20e de Hongrie par sa population. Vous imaginez bien que je n’ai pas de photographie de son lieu de naissance (mais il y en a sur le

Bon, je vous explique mon choix… Martin est né en 316 ou en 317 à Sabaria (ou Savaria) en Pannonie, aujourd’hui Szombathely dans l’actuelle Hongrie (et non dans l’ex-Yougoslavie, comme il est indiqué dans la plaquette à disposition des visiteurs dans l’église de Ligugé). Szombathely est aujourd’hui une ville de près de 80.000 habitants (chiffres de 2007), la 20e de Hongrie par sa population. Vous imaginez bien que je n’ai pas de photographie de son lieu de naissance (mais il y en a sur le  À Ligugé, vous avez plusieurs choses à voir, très proches les unes des autres. D’abord, les vestiges les plus anciens, à l’état de ruine dans la pelouse à l’avant de l’actuelle église (je reviendrai une autre fois sur cet édifice). Ensuite, la crypte, pas prise en photographie, qui est le seul élément qui a survécu aux destructions des guerres de religion. On y voit aussi des restes de la villa romaine où Martin s’est installé. Plutôt que de vous assommer avec ces ruines, je propose que ceux qui sont intéressés aillent directement lire sur la plateforme de

À Ligugé, vous avez plusieurs choses à voir, très proches les unes des autres. D’abord, les vestiges les plus anciens, à l’état de ruine dans la pelouse à l’avant de l’actuelle église (je reviendrai une autre fois sur cet édifice). Ensuite, la crypte, pas prise en photographie, qui est le seul élément qui a survécu aux destructions des guerres de religion. On y voit aussi des restes de la villa romaine où Martin s’est installé. Plutôt que de vous assommer avec ces ruines, je propose que ceux qui sont intéressés aillent directement lire sur la plateforme de  Puis vous avez l’église et l’abbaye… L’église a eu une histoire mouvementée dont je vous parlerai une autre fois, cet article est déjà long… Sachez juste qu’elle a été reconstruite à partir de 1479 dans un chantier qui se traîne en longueur jusqu’au 16e siècle. Elle avait été incendiée en 1359, pendant la guerre de Cent Ans, d’abord par les paysans qui ne voulaient pas qu’elle tombe aux mains des Anglais (juste après la bataille de Poitiers, en 1356 et en fait la bataille eut lieu à Nouaillé-Maupertuis, où le roi de France Jean II le Bon est fait prisonnier, puis l’incendie de nombreux édifices en 1358-1359), puis par les Anglais qui sont quand même passés par là… N’hésitez pas à aller à la boutique de l’abbaye, vous y trouverez de beaux émaux, de nombreux enregistrements (le père abbé est un grand musicologue) ou même venez y passer quelques nuits… l’abbaye accueille chaque année 12000 personnes dans son hôtellerie (plus d’informations sur le

Puis vous avez l’église et l’abbaye… L’église a eu une histoire mouvementée dont je vous parlerai une autre fois, cet article est déjà long… Sachez juste qu’elle a été reconstruite à partir de 1479 dans un chantier qui se traîne en longueur jusqu’au 16e siècle. Elle avait été incendiée en 1359, pendant la guerre de Cent Ans, d’abord par les paysans qui ne voulaient pas qu’elle tombe aux mains des Anglais (juste après la bataille de Poitiers, en 1356 et en fait la bataille eut lieu à Nouaillé-Maupertuis, où le roi de France Jean II le Bon est fait prisonnier, puis l’incendie de nombreux édifices en 1358-1359), puis par les Anglais qui sont quand même passés par là… N’hésitez pas à aller à la boutique de l’abbaye, vous y trouverez de beaux émaux, de nombreux enregistrements (le père abbé est un grand musicologue) ou même venez y passer quelques nuits… l’abbaye accueille chaque année 12000 personnes dans son hôtellerie (plus d’informations sur le  Et enfin la chapelle du catéchumène, qui a été érigée un peu à l’écart de l’église. Cette chapelle date du 13e siècle et a été fortement (et radicalement) restaurée au 19e siècle.

Et enfin la chapelle du catéchumène, qui a été érigée un peu à l’écart de l’église. Cette chapelle date du 13e siècle et a été fortement (et radicalement) restaurée au 19e siècle. La légende (rapportée par Sulpice-Sévère, mais un texte hagiographique – vie d’un saint, est toujours suspect et illustrée par ce vitrail contemporain en dalle de verre) veut qu’un catéchumène (un homme adulte à cette époque, qui vient apprendre les textes saints avant de recevoir le baptême) était venu se joindre aux novices autour de Martin. Mais un jour, il est pris de fièvre et mourut avant même d’avoir pu être baptisé (attention, en principe, au 4e siècle, il n’y a que l’évêque qui baptise… ou quelques rares personnes – dont Martin – à qui l’évêque a délégué la fonction, je ne pense pas que ce que l’on a appelé des siècles plus tard le baptême d’urgence, qui pouvait être donné par exemple par une sage-femme à un nourrisson mourant à la naissance, existait). Lorsque Martin revient, il s’enferme avec le cadavre et, à force de prières, il le ressuscite. De part et d’autre de l’autel, vous voyez les ex-votos, en remerciement de miracles ou intercessions de Martin depuis le 19e siècle. La légende veut que le catéchumène soit mort d’une piqûre de vipère.

La légende (rapportée par Sulpice-Sévère, mais un texte hagiographique – vie d’un saint, est toujours suspect et illustrée par ce vitrail contemporain en dalle de verre) veut qu’un catéchumène (un homme adulte à cette époque, qui vient apprendre les textes saints avant de recevoir le baptême) était venu se joindre aux novices autour de Martin. Mais un jour, il est pris de fièvre et mourut avant même d’avoir pu être baptisé (attention, en principe, au 4e siècle, il n’y a que l’évêque qui baptise… ou quelques rares personnes – dont Martin – à qui l’évêque a délégué la fonction, je ne pense pas que ce que l’on a appelé des siècles plus tard le baptême d’urgence, qui pouvait être donné par exemple par une sage-femme à un nourrisson mourant à la naissance, existait). Lorsque Martin revient, il s’enferme avec le cadavre et, à force de prières, il le ressuscite. De part et d’autre de l’autel, vous voyez les ex-votos, en remerciement de miracles ou intercessions de Martin depuis le 19e siècle. La légende veut que le catéchumène soit mort d’une piqûre de vipère. Sur le tympan du 19e siècle de la chapelle, vous avez en haut le Christ bénissant et en-dessous, Martin et ses disciples accueillant de nouveaux arrivants.

Sur le tympan du 19e siècle de la chapelle, vous avez en haut le Christ bénissant et en-dessous, Martin et ses disciples accueillant de nouveaux arrivants.

D’abord, en cette journée internationale de la femme, je voulais remercier toutes les lectrices de ce blog… en constatant que l’écrasante majorité de ceux qui laissent des commentaires sont… des femmes ! Je reviens ce soir avec un article sur ce thème! Pour ce nouveau défi photo, je suis sortie deux fois… D’abord samedi… et non, pas en allant au marché,

D’abord, en cette journée internationale de la femme, je voulais remercier toutes les lectrices de ce blog… en constatant que l’écrasante majorité de ceux qui laissent des commentaires sont… des femmes ! Je reviens ce soir avec un article sur ce thème! Pour ce nouveau défi photo, je suis sortie deux fois… D’abord samedi… et non, pas en allant au marché,  Bon, je réfléchis vite pour mes toits, 30 minutes et je suis encore bredouille (enfin, avec du fil et du tissu quand même), décide de tricher et de prendre le bus pour monter en ville et éviter de me faire écraser en marchant sur la chaussée… Direction le toit du parking Carnot, par l’ascenseur (vous avez déjà essayé les escaliers de ces parkings???). Je me souviens d’une

Bon, je réfléchis vite pour mes toits, 30 minutes et je suis encore bredouille (enfin, avec du fil et du tissu quand même), décide de tricher et de prendre le bus pour monter en ville et éviter de me faire écraser en marchant sur la chaussée… Direction le toit du parking Carnot, par l’ascenseur (vous avez déjà essayé les escaliers de ces parkings???). Je me souviens d’une  Bon, reconnaissez-vous quelque chose? Je vous aide… La flèche jaune indique le toit de

Bon, reconnaissez-vous quelque chose? Je vous aide… La flèche jaune indique le toit de  On tourne un peu et voici le lycée Victor Hugo, toit plat, toit en métal et pour le corps de bâtiment plus ancien, toit en ardoise (je vous reparlerai un jour de ce lycée…).

On tourne un peu et voici le lycée Victor Hugo, toit plat, toit en métal et pour le corps de bâtiment plus ancien, toit en ardoise (je vous reparlerai un jour de ce lycée…). Du côté opposé, que voit-on?

Du côté opposé, que voit-on? La flèche jaune marque l’ancienne chapelle des Jésuites (collège Henri IV aujourd’hui, encore un article en perspective), l’arbre au bout de la flèche verte est un survivant du square de la République avec le

La flèche jaune marque l’ancienne chapelle des Jésuites (collège Henri IV aujourd’hui, encore un article en perspective), l’arbre au bout de la flèche verte est un survivant du square de la République avec le  En tournant le regard plus vers la rue Carnot, au fond, sur l’autre colline dans la brume, les immeubles à toit plat des Trois-Cités…

En tournant le regard plus vers la rue Carnot, au fond, sur l’autre colline dans la brume, les immeubles à toit plat des Trois-Cités… Je vous prouve que je suis tout en haut? même pas le vertige! Au bout de la flèche jaune, toujours l’hôtel de ville dont on distingue presque

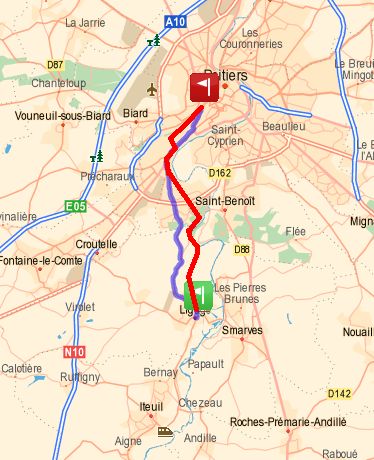

Je vous prouve que je suis tout en haut? même pas le vertige! Au bout de la flèche jaune, toujours l’hôtel de ville dont on distingue presque  Nous arrivons à dimanche… 13h03, départ de Poitiers… en TER. 13h08 (enfin, un peu plus, il y avait un peu de retard…), arrivée à Ligugé (pour un article que je souhaite préparer pour

Nous arrivons à dimanche… 13h03, départ de Poitiers… en TER. 13h08 (enfin, un peu plus, il y avait un peu de retard…), arrivée à Ligugé (pour un article que je souhaite préparer pour  Du haut de la passerelle qui domine les voies, une petite vue des villas du début du 20e siècle et des lotissements qui fleurissent ces dernières années… Tuiles creuses et tuiles mécaniques pour les toits. Si j’étais allée plus au nord, à Angles-sur-l’Anglin par exemple, vous auriez vu des toits de tuile plate (vous pouvez un peu les apercevoir sur cet ancien article consacré au

Du haut de la passerelle qui domine les voies, une petite vue des villas du début du 20e siècle et des lotissements qui fleurissent ces dernières années… Tuiles creuses et tuiles mécaniques pour les toits. Si j’étais allée plus au nord, à Angles-sur-l’Anglin par exemple, vous auriez vu des toits de tuile plate (vous pouvez un peu les apercevoir sur cet ancien article consacré au  Je fais mes petites photographies pour jeudi… pense à vous avec ces violettes qui annoncent le printemps…

Je fais mes petites photographies pour jeudi… pense à vous avec ces violettes qui annoncent le printemps… Et hop, chemin du retour, ben oui, bande de fainéant(e)s, une, deux, une, deux, et 9,5 km dont une bonne grosse moitié à travers bois et le long de la rivière!

Et hop, chemin du retour, ben oui, bande de fainéant(e)s, une, deux, une, deux, et 9,5 km dont une bonne grosse moitié à travers bois et le long de la rivière! Peu de toits donc pour cette promenade de retour (1h45), mais je n’ai pas résisté, en passant sous le viaduc de chemin de fer (pas la ligne que j’ai prise à l’aller, mais celle vers La Rochelle)… avec une cheminée d’usine à l’arrière…

Peu de toits donc pour cette promenade de retour (1h45), mais je n’ai pas résisté, en passant sous le viaduc de chemin de fer (pas la ligne que j’ai prise à l’aller, mais celle vers La Rochelle)… avec une cheminée d’usine à l’arrière… Pour les piétons, Mappy (le trait en bleu) ne connaît que les routes! J’ai tracé mon trajet à peu près en rouge… J’ai évité au maximum les routes, en traversant le domaine de Givray, passant le long du Clain, un tout petit bout de route au sud de Poitiers, puis j’ai rejoint le cimetière de Chilvert, l’ancien chemin du tram pour rejoindre

Pour les piétons, Mappy (le trait en bleu) ne connaît que les routes! J’ai tracé mon trajet à peu près en rouge… J’ai évité au maximum les routes, en traversant le domaine de Givray, passant le long du Clain, un tout petit bout de route au sud de Poitiers, puis j’ai rejoint le cimetière de Chilvert, l’ancien chemin du tram pour rejoindre  En 2010, je vous ai parlé de tous les jardins sauf le n° 5, Jardi-nez, conçu par Guylaine Piketty et Sylvie Polo, pas terrible quand nous avons visité avec

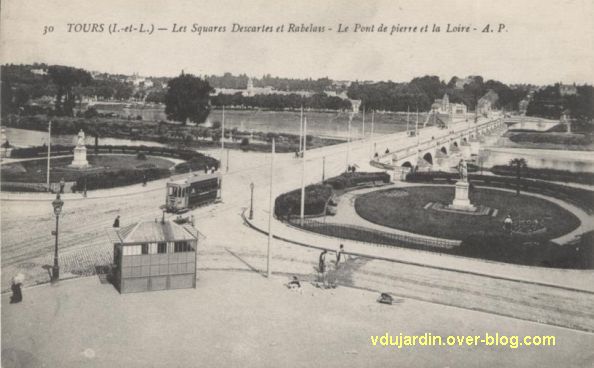

En 2010, je vous ai parlé de tous les jardins sauf le n° 5, Jardi-nez, conçu par Guylaine Piketty et Sylvie Polo, pas terrible quand nous avons visité avec  Quand on venait de franchir la Loire à Tours par le pont de pierre se trouvaient juste en face à gauche le musée d’art et d’histoire et à droite l’hôtel de ville, séparés par la rue royale devenue rue nationale en 1883.

Quand on venait de franchir la Loire à Tours par le pont de pierre se trouvaient juste en face à gauche le musée d’art et d’histoire et à droite l’hôtel de ville, séparés par la rue royale devenue rue nationale en 1883. Après le transfert de l’hôtel de ville en 1904

Après le transfert de l’hôtel de ville en 1904  Confolens doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, la voici au niveau du square Jules Halgand (où se trouve le

Confolens doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, la voici au niveau du square Jules Halgand (où se trouve le  La Vienne est une rivière capricieuse. Sur cette maison sur le quai Alcide Pautrot sont reportées les hauteurs de crues. Pas d’inquiétude, au rez-de-chaussée, ce sont des dépendances, et l’habitation est à l’autre bout de la parcelle, bien plus haut (

La Vienne est une rivière capricieuse. Sur cette maison sur le quai Alcide Pautrot sont reportées les hauteurs de crues. Pas d’inquiétude, au rez-de-chaussée, ce sont des dépendances, et l’habitation est à l’autre bout de la parcelle, bien plus haut ( Heureusement, voyez le niveau atteint en 1923…

Heureusement, voyez le niveau atteint en 1923… Début mars 2010, je suis passée juste après une petite crue dont on voit la boue en train de sécher ici près de la porte du Gué (à découvrir ici

Début mars 2010, je suis passée juste après une petite crue dont on voit la boue en train de sécher ici près de la porte du Gué (à découvrir ici