La ville d’Angoulême promeut la bande dessinées par son musée de la bande dessinée, par son festival de la bande dessinée, mais aussi par une vingtaine de murs peints mis en place progressivement depuis 1997. Des circuits de visite sont régulièrement organisés sur ce thème dans le cadre du pays d’art et d’histoire, ou par audiovisite à télécharger ici. Je vous en ai sélectionnés deux aujourd’hui, dans la montée de la gare vers les halles et le centre-ville… que j’ai hésité à mettre dans le défi des animaux qui ne bougent pas. Je commence donc par ce pignon peint en 2001 avenue Gambetta (sur la droite quand on monte) avec Lucky Luke, Jolly Jumper et les Dalton de Morris…

Au rez-de-chaussée, nous sommes accueillis par Lucky Luke et son fidèle Jolly Jumper qui passent la tête aux fenêtres…

Au rez-de-chaussée, nous sommes accueillis par Lucky Luke et son fidèle Jolly Jumper qui passent la tête aux fenêtres…

Au premier étage, à droite, Joe Dalton, le plus petit, et à gauche, William…

Au premier étage, à droite, Joe Dalton, le plus petit, et à gauche, William…

Au deuxième étage, Jack à gauche et le dégingandé Averell à droite… Mais où est passé Rantanplan?

Au deuxième étage, Jack à gauche et le dégingandé Averell à droite… Mais où est passé Rantanplan?

Presque en face, nous avons Un samedi à Malakoff de Franck Margerin, peint en 2000. Le mur est comme le mur d’un pavillon de banlieue des années 1960 et la rue devant…

Presque en face, nous avons Un samedi à Malakoff de Franck Margerin, peint en 2000. Le mur est comme le mur d’un pavillon de banlieue des années 1960 et la rue devant…

Lucien sur sa moto salue ses voisins, dont celui-ci qui s’apprête à sortir sa deux chevaux du garage.

Lucien sur sa moto salue ses voisins, dont celui-ci qui s’apprête à sortir sa deux chevaux du garage.

Madame fait signe de la fenêtre du comble, pendant que le chat se promène sur le rebord du toit du garage et qu’un enfant a perdu sa maquette d’avion sur le bord du toit…

Madame fait signe de la fenêtre du comble, pendant que le chat se promène sur le rebord du toit du garage et qu’un enfant a perdu sa maquette d’avion sur le bord du toit…

De l’autre côté, monsieur épie derrière sa vitre, le chien méchant aboie sur un chien qui passe et se lâche sur le trottoir où un pote à Lucien répare sa mob…

De l’autre côté, monsieur épie derrière sa vitre, le chien méchant aboie sur un chien qui passe et se lâche sur le trottoir où un pote à Lucien répare sa mob…

Il faut avancer un peu pour mieux voir le rat qui fouille dans la poubelle, à moitié caché par le toit voisin.

Il faut avancer un peu pour mieux voir le rat qui fouille dans la poubelle, à moitié caché par le toit voisin.

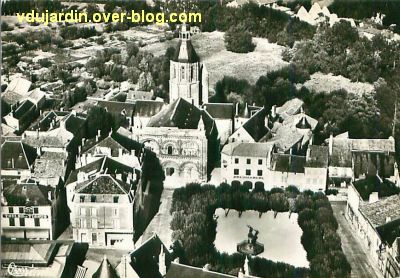

Au milieu de la place Wilson à Toulouse, Pierre Goudouli ou Goudelin ou Pèire Godolin (Toulouse, 1580- Toulouse, 1649), poète occitan, trône au milieu d’un bassin avec une fontaine et un jet d’eau. Une esquisse en plâtre de la tête du poète se trouve au

Au milieu de la place Wilson à Toulouse, Pierre Goudouli ou Goudelin ou Pèire Godolin (Toulouse, 1580- Toulouse, 1649), poète occitan, trône au milieu d’un bassin avec une fontaine et un jet d’eau. Une esquisse en plâtre de la tête du poète se trouve au  Il est identifié par une inscription…

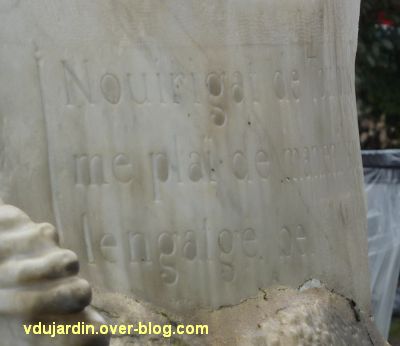

Il est identifié par une inscription… … et une citation. Pierre Goudelin est l’auteur notamment de

… et une citation. Pierre Goudelin est l’auteur notamment de  Pierre Goudouli est assis sur un massif rocheux. Il appuie sa main gauche sur un livre….

Pierre Goudouli est assis sur un massif rocheux. Il appuie sa main gauche sur un livre…. … alors que son chapeau est posé à ses pieds.

… alors que son chapeau est posé à ses pieds. Aux pieds du poète est allongée une femme nue, la muse du poète ou la Garonne (les deux peut-être?). Elle a la tête appuyée sur une jarre d’où coule l’eau de la fontaine.

Aux pieds du poète est allongée une femme nue, la muse du poète ou la Garonne (les deux peut-être?). Elle a la tête appuyée sur une jarre d’où coule l’eau de la fontaine. Une dernière vue de dos, pour voir l’environnement de la place avec ses restaurants et cinémas. Telle que nous la voyons, cette place a été aménagée à partir de 1806 (le premier plan ovale du projet de 1797 ayant été abandonné) et jusqu’en 1831. À cet emplacement se trouvaient les remparts de la ville (détruits en 1827) et le glacis (zone de terrains vagues) qui va avec ce type de murs. Le plan de la place incluait un modèle uniforme pour les façades riveraines, avec des arcades en rez-de-chaussée pour installer des magasins. La légende veut que se soit ici que Simon de Montfort a rencotré les consuls lors du siège de Toulouse en 1216. Il y a d’autres sculptures sur cette place, mais ça sera pour d’autres articles…

Une dernière vue de dos, pour voir l’environnement de la place avec ses restaurants et cinémas. Telle que nous la voyons, cette place a été aménagée à partir de 1806 (le premier plan ovale du projet de 1797 ayant été abandonné) et jusqu’en 1831. À cet emplacement se trouvaient les remparts de la ville (détruits en 1827) et le glacis (zone de terrains vagues) qui va avec ce type de murs. Le plan de la place incluait un modèle uniforme pour les façades riveraines, avec des arcades en rez-de-chaussée pour installer des magasins. La légende veut que se soit ici que Simon de Montfort a rencotré les consuls lors du siège de Toulouse en 1216. Il y a d’autres sculptures sur cette place, mais ça sera pour d’autres articles… Pas de crainte, je ne vais pas vous faire l’article en anglais, mais seulement vous parler de l’exposition

Pas de crainte, je ne vais pas vous faire l’article en anglais, mais seulement vous parler de l’exposition

Le monument aux morts de Civray se trouve devant

Le monument aux morts de Civray se trouve devant  Il brandit de la main droite une couronne de laurier et une palme, symboles de victoire.

Il brandit de la main droite une couronne de laurier et une palme, symboles de victoire. Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son bardat et ses médailles…

Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son bardat et ses médailles… De dos, on voit mieux le fusil qu’il tient de la main gauche, derrière lui, comme s’il n’en avait plus besoin.

De dos, on voit mieux le fusil qu’il tient de la main gauche, derrière lui, comme s’il n’en avait plus besoin. Vu sous cet angle et à contre-jour, on voit bien la force qui se dégage de cette statue, avec la diagonale formée par le bras et le trophée (couronne et palme).

Vu sous cet angle et à contre-jour, on voit bien la force qui se dégage de cette statue, avec la diagonale formée par le bras et le trophée (couronne et palme). La jambe droite en avant et un peu surélevée sur le socle renforce cette idée d’envol et de victoire… Au passage, vous voyez les bandes molletières.

La jambe droite en avant et un peu surélevée sur le socle renforce cette idée d’envol et de victoire… Au passage, vous voyez les bandes molletières. Ah, et pour finir, la signature « Eug[ène] Bénet ».

Ah, et pour finir, la signature « Eug[ène] Bénet ». Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste):

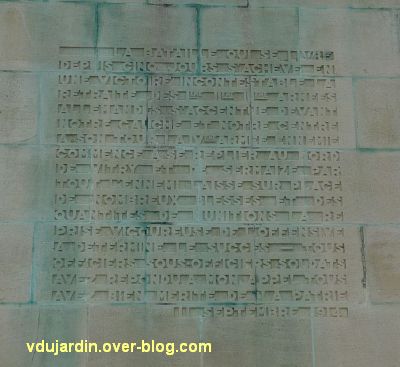

Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste): Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription…

Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription… …vous accueille à cheval, sur un haut socle.

…vous accueille à cheval, sur un haut socle. Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »…

Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »… … et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ».

… et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ». Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée.

Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée. Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau…

Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau… Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal.

Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal. Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!).

Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!). Si le temps est beau (je peux me décider au dernier moment, je vais prendre quelques jours de congé ici et là en juin), j’irai visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire le 10 juin, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain). Le thème de l’année est Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse. Vous pouvez accéder à mes visites des années précédentes par cette page de liens consacrée au

Si le temps est beau (je peux me décider au dernier moment, je vais prendre quelques jours de congé ici et là en juin), j’irai visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire le 10 juin, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain). Le thème de l’année est Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse. Vous pouvez accéder à mes visites des années précédentes par cette page de liens consacrée au  En attendant, voici quelques vues de la cour du château… prises l’année dernière, le 11 juin, j’y étais allée avec

En attendant, voici quelques vues de la cour du château… prises l’année dernière, le 11 juin, j’y étais allée avec  Vous y trouverez un puits…

Vous y trouverez un puits… … orné d’archers… Voici le premier… Remarquez son bonnet et son grand manteau genre cape qui ne doit pas être très pratique pour tirer…

… orné d’archers… Voici le premier… Remarquez son bonnet et son grand manteau genre cape qui ne doit pas être très pratique pour tirer… … Et voici le second, sur l’autre face… Lui aussi a un écu à ses pieds.

… Et voici le second, sur l’autre face… Lui aussi a un écu à ses pieds. Une dernière petite vue sur la vallée de la Loire, depuis la terrasse. L’eau est un reste de l’orage qui avait éclaté la veille au soir (et il y en eut un autre le soir même).

Une dernière petite vue sur la vallée de la Loire, depuis la terrasse. L’eau est un reste de l’orage qui avait éclaté la veille au soir (et il y en eut un autre le soir même). Le jardin des plantes ou jardin botanique de Tours est situé à l’ouest de la ville, juste à côté de l’hôpital, ce qui est logique puisque, à l’origine, ces jardins servaient à l’enseignement des futurs médecins et surtout pharmaciens. Il a été d’ailleurs construit de 1831 à 1843 en grande partie grâce à l’un d’eux, Jean-Anthyme Margueron, sur les plans de l’architecte Charles Loyau (le premier projet ayant été abandonné). Il a été installé sur une zone humide, le marécage a été donné à l’hôpital en 1813, le ruisseau Sainte-Anne a dû être dévié. Je tire une grande partie des informations du

Le jardin des plantes ou jardin botanique de Tours est situé à l’ouest de la ville, juste à côté de l’hôpital, ce qui est logique puisque, à l’origine, ces jardins servaient à l’enseignement des futurs médecins et surtout pharmaciens. Il a été d’ailleurs construit de 1831 à 1843 en grande partie grâce à l’un d’eux, Jean-Anthyme Margueron, sur les plans de l’architecte Charles Loyau (le premier projet ayant été abandonné). Il a été installé sur une zone humide, le marécage a été donné à l’hôpital en 1813, le ruisseau Sainte-Anne a dû être dévié. Je tire une grande partie des informations du  Le parc animalier a été installé à partir de 1863, avec notamment deux grandes volières encadrant une « piscine » pour les animaux.

Le parc animalier a été installé à partir de 1863, avec notamment deux grandes volières encadrant une « piscine » pour les animaux. Le pavillon rustique destiné aux daims (au bout de la flèche) a été construit en 1909. Les autres pavillons aussi, probablement.

Le pavillon rustique destiné aux daims (au bout de la flèche) a été construit en 1909. Les autres pavillons aussi, probablement. Certains ont besoin d’une sérieuse restauration, notamment ce toit de chaume…

Certains ont besoin d’une sérieuse restauration, notamment ce toit de chaume… …ou ces murs en terre.

…ou ces murs en terre. Comme tout jardin botanique qui se respecte, il comporte une section pédagogique pour apprendre à identifier les plantes.

Comme tout jardin botanique qui se respecte, il comporte une section pédagogique pour apprendre à identifier les plantes. Les serres et l’orangerie, détruites par un incendie en 1869, sont reconstruites par l’architecte E. Auger, l’orangerie étant transformée en jardin d’hiver. La serre (ici la façade sud) que l’on voit aujourd’hui n’est pas celle dont je vous ai parlé plus haut, ni la nouvelle serre construite en 1890 et agrandie en 1904 pour accueillir une collection d’azalées, elle a été entièrement reconstruite en 1926… et restaurée après les bombardements de 1944 et les tempêtes de 1953 et 1987.

Les serres et l’orangerie, détruites par un incendie en 1869, sont reconstruites par l’architecte E. Auger, l’orangerie étant transformée en jardin d’hiver. La serre (ici la façade sud) que l’on voit aujourd’hui n’est pas celle dont je vous ai parlé plus haut, ni la nouvelle serre construite en 1890 et agrandie en 1904 pour accueillir une collection d’azalées, elle a été entièrement reconstruite en 1926… et restaurée après les bombardements de 1944 et les tempêtes de 1953 et 1987. La façade nord s’ouvre sur un petit espace en herbe.

La façade nord s’ouvre sur un petit espace en herbe. L’ancienne orangerie abrite maintenant d’administration… qui prône un traitement écologique des jardins…

L’ancienne orangerie abrite maintenant d’administration… qui prône un traitement écologique des jardins… Il y a d’ailleurs un « hôtel des insectes »…

Il y a d’ailleurs un « hôtel des insectes »… …et des pièges pour les chenilles processionnaires dans les pins.

…et des pièges pour les chenilles processionnaires dans les pins. Mais alors, pourquoi arroser les pelouses en plein midi (il était environ 11h jeudi dernier 19 mai 2011) alors que la sécheresse sévit? Peut-être utilisent-ils de l’eau recyclée, mais ce n’est dit nulle part…

Mais alors, pourquoi arroser les pelouses en plein midi (il était environ 11h jeudi dernier 19 mai 2011) alors que la sécheresse sévit? Peut-être utilisent-ils de l’eau recyclée, mais ce n’est dit nulle part… Tout au bout, vers le nord de la parcelle, un bâtiment neuf, mais je ne connais pas sa fonction…

Tout au bout, vers le nord de la parcelle, un bâtiment neuf, mais je ne connais pas sa fonction… Jeudi (avant-hier), j’ai profité d’une journée de congé pour aller visiter deux expositions à Tours. Je me suis d’abord rendue au musée des Beaux-Arts, dont je vous ai déjà parlé pour l’exposition

Jeudi (avant-hier), j’ai profité d’une journée de congé pour aller visiter deux expositions à Tours. Je me suis d’abord rendue au musée des Beaux-Arts, dont je vous ai déjà parlé pour l’exposition  L’après-midi (après avoir fait une promenade et pris quelques photographies complémentaires sur Tours, la série sur mon blog continuera donc le mardi après-midi plus ou moins tous les quinze jours), je suis allée au château de Tours. Comme pour l’exposition

L’après-midi (après avoir fait une promenade et pris quelques photographies complémentaires sur Tours, la série sur mon blog continuera donc le mardi après-midi plus ou moins tous les quinze jours), je suis allée au château de Tours. Comme pour l’exposition  Nous retournons à Confolens avec, ce mois-ci, l’église Saint-Maxime, sur la rive droite de la Vienne, dépendant du diocèse de Limoges. Il s’agissait d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Lesterps (à

Nous retournons à Confolens avec, ce mois-ci, l’église Saint-Maxime, sur la rive droite de la Vienne, dépendant du diocèse de Limoges. Il s’agissait d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Lesterps (à  Il date probablement de la transition de l’époque romane et de l’époque gothique, autour de 1200. Il s’agit de ce que l’on appelle un portail limousin, qui se caractérise par une voussure composée d’un ensemble de rouleaux en arc légèrement brisé, quatre dans le cas présent, reposant sur des chapiteaux ornés de crochets, ces sortes de boules cannelées que vous voyez sur la photographie de détail.

Il date probablement de la transition de l’époque romane et de l’époque gothique, autour de 1200. Il s’agit de ce que l’on appelle un portail limousin, qui se caractérise par une voussure composée d’un ensemble de rouleaux en arc légèrement brisé, quatre dans le cas présent, reposant sur des chapiteaux ornés de crochets, ces sortes de boules cannelées que vous voyez sur la photographie de détail. Le reste de l’église a été reconstruit au fil des siècles. D’importants travaux ont lieu lorsque, après des années d’abandon pendant la Révolution, l’édifice a été rendu en mauvais état au culte.

Le reste de l’église a été reconstruit au fil des siècles. D’importants travaux ont lieu lorsque, après des années d’abandon pendant la Révolution, l’édifice a été rendu en mauvais état au culte. Mais des travaux importants avaient déjà eu lieu au 15e siècle, comme on le devine aux ouvertures du côté nord de l’église.

Mais des travaux importants avaient déjà eu lieu au 15e siècle, comme on le devine aux ouvertures du côté nord de l’église. Le côté sud est plus difficile à voir, il y a le presbytère et diverses maisons accolées. Allez, courage, on monte vers la porte de Ville, puis le donjon et on redescend vers la rue de la Cure, pour réussir à voir le mur sud de la nef et le « joli » clocher des années 1850. De là haut (non, vous n’y monterez pas… et j’en connais qui ont de méchants souvenirs de la descente) il y a une très belle vue sur Confolens et surtout sur la Salle, ancienne porte de ville et tribunal médiéval qui du bas, est difficile à prendre en photographie tant il est enserré dans le bâti…

Le côté sud est plus difficile à voir, il y a le presbytère et diverses maisons accolées. Allez, courage, on monte vers la porte de Ville, puis le donjon et on redescend vers la rue de la Cure, pour réussir à voir le mur sud de la nef et le « joli » clocher des années 1850. De là haut (non, vous n’y monterez pas… et j’en connais qui ont de méchants souvenirs de la descente) il y a une très belle vue sur Confolens et surtout sur la Salle, ancienne porte de ville et tribunal médiéval qui du bas, est difficile à prendre en photographie tant il est enserré dans le bâti… Un petit tour à l’intérieur, pour lequel je vous reparlerai du mobilier religieux contemporain qui inclut des éléments romans provenant de

Un petit tour à l’intérieur, pour lequel je vous reparlerai du mobilier religieux contemporain qui inclut des éléments romans provenant de  Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa