Le monument aux morts de Loudun se trouve en bordure du boulevard du maréchal Leclerc, il a été entouré de stèles pour les conflits postérieurs à 1914-1918.

Le monument aux morts a été commandé en mars 1919, la sculpture en bronze et en pierre est réglée en septembre 1920, le monument inauguré le dimanche 29 mai 1921. Un petit tour sur le site ses archives départementales de la Vienne permet de lire les récits de l’inauguration dans L’avenir de la Vienne, permet de trouver au mois de mai ( vue 35, lundi 30 et mardi 31 mai, discours de M. Raoul Péret) et au mois de juin (vue 2, mercredi 1er juin), le récit complet de l’inauguration… sans aucun mot sur la sculpture ou sur le monument!

Sur le socle de pierre, au pied de la statue en bronze, est apposée la signature du sculpteur : » Eugène L’Hoest / sculp[te]ur à Paris ». Il s’agit de Eugène [Léon] L’Hoëst (Paris 12 juillet 1874 – 24 décembre 1937), dont des sculptures se trouvent un peu partout, y compris au musée de Constantine en Algérie… Sa fiche dans la base Monumen ne permet pas de savoir qui est le fondeur… je n’ai pas vu sa marque, mais il n’est pas vraiment possible de faire le tour de la sculpture.

Le monument porte d’autres signatures, « A. Mage, Entr[epren]eur » sur le socle à droite, « Boucher L. / Marteau C. » sur le socle à gauche, et encore « Laurier A., Grégoire C. » Un tour aux archives s’imposerait pour élucider le rôle de chacun.

Le monument porte d’autres signatures, « A. Mage, Entr[epren]eur » sur le socle à droite, « Boucher L. / Marteau C. » sur le socle à gauche, et encore « Laurier A., Grégoire C. » Un tour aux archives s’imposerait pour élucider le rôle de chacun.

Le monument se compose d’un socle qui porte les noms gravés des soldats morts. Au-dessus, une large stèle leur rend hommage (en majuscules) : « aux / enfants / de / Loudun / morts / pour la / France / 1914 1918 ». Sur la droite se tient debout, de trois quarts, une statue en bronze, allégorie de la République portant au creux de son bras gauche une gerbe de blé et qui lève sa main droite tenant une palme au-dessus de la dédicace. À l’opposé gît le paquetage d’un soldat.

Voici ce paquetage complet du soldat, sculpté en pierre, son sac à dos, son casque, sa gourde, sa besace, qui reposent sur un lit de feuilles.

Voici ce paquetage complet du soldat, sculpté en pierre, son sac à dos, son casque, sa gourde, sa besace, qui reposent sur un lit de feuilles.

L’allégorie de la République soutient au creux de son bras gauche une gerbe de blé et une faucille. Contrairement à ce que certains auteurs ont affirmé, il ne s’agit pas d’une allégorie de l’agriculture, mais bien d’une République, ces blés fauchés pouvant symboliser à la fois les vies des soldats fauchés par la mort et le renouveau (nouvelle récolte).

Voici deux détails de la République, de dos (en haut) avec une vue de son chignon, et son pied droit nu dans sa sandale, deux détails qui sont fréquents sur les allégories de la République, comme sa longue robe à l’antique.

Voici deux détails de la République, de dos (en haut) avec une vue de son chignon, et son pied droit nu dans sa sandale, deux détails qui sont fréquents sur les allégories de la République, comme sa longue robe à l’antique.

Pour aller plus loin : Vous trouverez d’autres informations sur cette œuvre dans le Parcours du patrimoine consacré aux monuments aux morts avec une allégorie de la République, et dans le dossier documentaire réalisé par le service de l’inventaire du patrimoine culturel de la région Poitou-Charentes).

Charlotte Pon-Willemsen, Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes. Parcours du Patrimoine, n° 342. Geste éditions, 2008, p. 50, 51.

Jérôme de La Roulière, La Grande Guerre ; les monuments aux morts dans le Poitou. Le Picton, n° 165, mai-juin 2004, p. 4.

Mes articles sur Loudun:

- Théophraste Renaudot : sculpture, buste et musée

- le donjon

- le monument aux morts

- Loudun de Hervé Rusig, Davide Furno et Paolo Armitano (bande dessinée)

En mars 2017, le square Valin de La Rochelle était en plein travaux…

En mars 2017, le square Valin de La Rochelle était en plein travaux… Comme pour celui de Tours (

Comme pour celui de Tours ( Il porte la signature du sculpteur Pierre Laurent, et une date presque illisible, « 191? ». Ce sculpteur a aussi réalisé

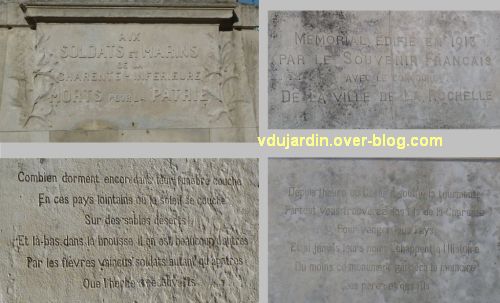

Il porte la signature du sculpteur Pierre Laurent, et une date presque illisible, « 191? ». Ce sculpteur a aussi réalisé  Sur la face principale (en haut à gauche), en majuscules, se trouve la dédicace, encadrée de branches de laurier, » Aux / soldats et marins / de la / Charente-Inférieure / morts pour la patrie ».

Sur la face principale (en haut à gauche), en majuscules, se trouve la dédicace, encadrée de branches de laurier, » Aux / soldats et marins / de la / Charente-Inférieure / morts pour la patrie ».

Sur la droite, un soldat mourant est allongé sur le sol. Son casque a glissé derrière lui.

Sur la droite, un soldat mourant est allongé sur le sol. Son casque a glissé derrière lui. Ah, on voit mieux sous cet angle… Il est en appui sur son avant-bras gauche et lève le bras droit.

Ah, on voit mieux sous cet angle… Il est en appui sur son avant-bras gauche et lève le bras droit.

On tourne un peu, pas de doute, couvre-chef (un bachie?) à pompon tenu par une jugulaire, c’est bien un marin.

On tourne un peu, pas de doute, couvre-chef (un bachie?) à pompon tenu par une jugulaire, c’est bien un marin. Au dos du monument, à la base de l’obélisque, est posée une couronne funéraire avec une ancre et une palme.

Au dos du monument, à la base de l’obélisque, est posée une couronne funéraire avec une ancre et une palme. Une dernière petite vue de dos…

Une dernière petite vue de dos…

Dans la nuit de jeudi à vendredi, avec 24h de retard (la veille, les responsables du chantier ont eu un doute sur leurs calculs et ont passé la nuit à faire des maths pour savoir s’ils avaient bien calculé la longueur des élingues… les gros câbles pour soulever le gros bloc de béton), la dernière travée a été enlevée, vendredi après-midi (la photo), elle a complètement été grignoté, il ne reste plus que les deux piles sur laquelle elle reposait.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, avec 24h de retard (la veille, les responsables du chantier ont eu un doute sur leurs calculs et ont passé la nuit à faire des maths pour savoir s’ils avaient bien calculé la longueur des élingues… les gros câbles pour soulever le gros bloc de béton), la dernière travée a été enlevée, vendredi après-midi (la photo), elle a complètement été grignoté, il ne reste plus que les deux piles sur laquelle elle reposait. Samedi matin, la démolition des piles est presque achevée, il n’en reste qu’un tout petit morceau… Il reste encore le démontage de la grue… et le passage de la bonne quarantaine de camions de nuit sur le boulevard… Ils auraient quand même pu prévoir de la transporter en train!

Samedi matin, la démolition des piles est presque achevée, il n’en reste qu’un tout petit morceau… Il reste encore le démontage de la grue… et le passage de la bonne quarantaine de camions de nuit sur le boulevard… Ils auraient quand même pu prévoir de la transporter en train! Pour mémoire avec cette ancienne photographie (enfin, cet hiver), du côté est (vers la gare), un pilier trône toujours tout seul au bord du boulevard près du parking, et il reste le petit morceau du côté du boulevard en contrebas du

Pour mémoire avec cette ancienne photographie (enfin, cet hiver), du côté est (vers la gare), un pilier trône toujours tout seul au bord du boulevard près du parking, et il reste le petit morceau du côté du boulevard en contrebas du  Et depuis jeudi (7 juin 2012), le

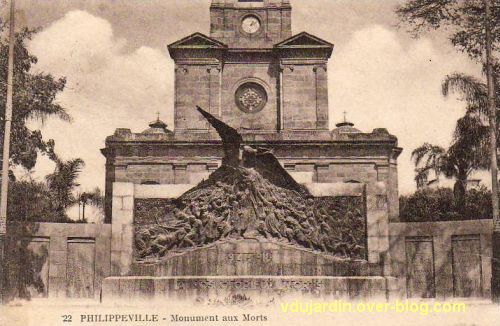

Et depuis jeudi (7 juin 2012), le  Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969

Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969  Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai.

Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai. Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur

Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur  Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre.

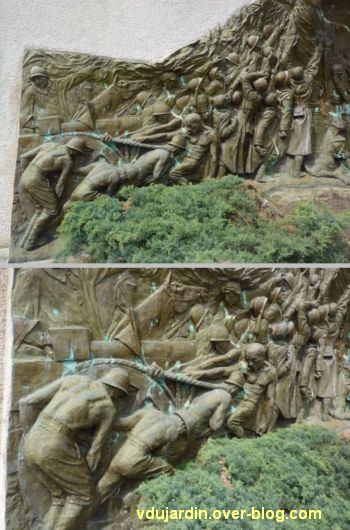

Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre. Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel.

Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel. A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux.

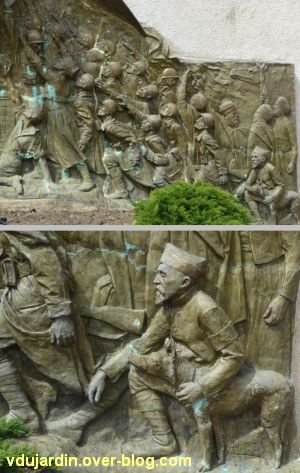

A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux. Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Un article qui entre dans le cadre du

Un article qui entre dans le cadre du

Il avait été inauguré le 29 octobre 1922 à l’entrée du jardin du Mail voisin.

Il avait été inauguré le 29 octobre 1922 à l’entrée du jardin du Mail voisin. Il se compose d’un groupe sculpté comprenant, du bas vers le haut, un soldat mourant, sa femme qui l’enlace et une Victoire qui domine, installé sur un haut piédestal qui porte l’inscription » A LA GLOIRE / DES ENFANTS D’ANGERS ET DE D’ANJOU / COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE 1918 « .

Il se compose d’un groupe sculpté comprenant, du bas vers le haut, un soldat mourant, sa femme qui l’enlace et une Victoire qui domine, installé sur un haut piédestal qui porte l’inscription » A LA GLOIRE / DES ENFANTS D’ANGERS ET DE D’ANJOU / COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE 1918 « . Voici de plus près l’ensemble du groupe sculpté. Les plâtres préparatoires de la tête du Poilu mourant, le buste de la Victoire et l’Angevine ont été déposés par le musée de Tours au

Voici de plus près l’ensemble du groupe sculpté. Les plâtres préparatoires de la tête du Poilu mourant, le buste de la Victoire et l’Angevine ont été déposés par le musée de Tours au  Il porte la double signature de » Desbois / et / Grégoire », Jules Desbois (

Il porte la double signature de » Desbois / et / Grégoire », Jules Desbois ( Le fondeur est Alexis Rudier, de Paris, dont on peut voir aussi la marque « Alexis RUDIER / Fondeur. Paris »..

Le fondeur est Alexis Rudier, de Paris, dont on peut voir aussi la marque « Alexis RUDIER / Fondeur. Paris ».. Quand on tourne, on voit le mouvement aérien de la Victoire, qui semble flotter dans l’air au-dessus de la femme penchée sur son mari, le Poilu mourant.

Quand on tourne, on voit le mouvement aérien de la Victoire, qui semble flotter dans l’air au-dessus de la femme penchée sur son mari, le Poilu mourant. De dos, désolée, à contre-jour, on voit le mouvement « enroulant » de la Victoire.

De dos, désolée, à contre-jour, on voit le mouvement « enroulant » de la Victoire. Le mouvement de la superposition des trois personnages est très fort…

Le mouvement de la superposition des trois personnages est très fort… Voici un détail de la tête de la femme du soldat, qui porte une coiffe angevine.

Voici un détail de la tête de la femme du soldat, qui porte une coiffe angevine.

Edit de 22h: cet après-midi, en allant voir le carnaval,

Edit de 22h: cet après-midi, en allant voir le carnaval,

Nous aurions tous dû être plus vigilants, il y a environ deux mois, la plaque de bronze du monument de Jeanne-d’Arc par Maxime Réal del Sarte (1929) dans le square des Cordeliers (je vous ai parlé de ce monument ici dans cet article sur la

Nous aurions tous dû être plus vigilants, il y a environ deux mois, la plaque de bronze du monument de Jeanne-d’Arc par Maxime Réal del Sarte (1929) dans le square des Cordeliers (je vous ai parlé de ce monument ici dans cet article sur la  Et pour mémoire, cette plaque de bronze avant (en 2010) et après traitement (photo du 22 février 2012)…

Et pour mémoire, cette plaque de bronze avant (en 2010) et après traitement (photo du 22 février 2012)…

Nous retournons aujourd’hui à Confolens… qui doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, nous allons tout au bout du square Jules Halgand, juste à la confluence. Son emplacement fut très discuté, comme vous pourrez le lire dans les annexes du

Nous retournons aujourd’hui à Confolens… qui doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, nous allons tout au bout du square Jules Halgand, juste à la confluence. Son emplacement fut très discuté, comme vous pourrez le lire dans les annexes du  Revenons à notre monument aux morts… commandé finalement en 1924 et inauguré en juin 1928. Il a été conçu par l’architecte parisien Élie Berteau, bon, là, il va falloir me croire sur parole, mais son nom est gravé sur le socle en granite. Il est constitué d’un obélisque en granite sur lequel sont reportés le nom des victimes de la Première Guerre mondiale (complétés par ceux des autres conflits, pour les généalogistes, les noms figurent aussi en annexe du

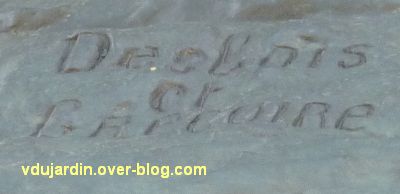

Revenons à notre monument aux morts… commandé finalement en 1924 et inauguré en juin 1928. Il a été conçu par l’architecte parisien Élie Berteau, bon, là, il va falloir me croire sur parole, mais son nom est gravé sur le socle en granite. Il est constitué d’un obélisque en granite sur lequel sont reportés le nom des victimes de la Première Guerre mondiale (complétés par ceux des autres conflits, pour les généalogistes, les noms figurent aussi en annexe du  Ah, cette fois, la signature est bien lisible. C’est lui qui, contacté d’abord par les habitants de Confolens, a choisi l’architecte, un peu l’inverse de ce qui se faisait habituellement : la commune, quand elle ne prenait pas une œuvre de catalogue, faisait un appel à candidatures, choisissait éventuellement le projet sur maquette (de l’architecte et du sculpteur). Henri François Coutheillas était un sculpteur de Limoges (1862-1927). Il avait déjà travaillé avec Élie Berteau pour le monument aux morts de Châlus (Haute-Vienne), était connu à Confolens pour le médaillon commémorant Corot depuis 1904 à Saint-Junien (en Haute-Vienne, mais ce n’est pas loin de Confolens).

Ah, cette fois, la signature est bien lisible. C’est lui qui, contacté d’abord par les habitants de Confolens, a choisi l’architecte, un peu l’inverse de ce qui se faisait habituellement : la commune, quand elle ne prenait pas une œuvre de catalogue, faisait un appel à candidatures, choisissait éventuellement le projet sur maquette (de l’architecte et du sculpteur). Henri François Coutheillas était un sculpteur de Limoges (1862-1927). Il avait déjà travaillé avec Élie Berteau pour le monument aux morts de Châlus (Haute-Vienne), était connu à Confolens pour le médaillon commémorant Corot depuis 1904 à Saint-Junien (en Haute-Vienne, mais ce n’est pas loin de Confolens). Pour Confolens, il a proposé un groupe sculpté qu’il a intitulé La Confolentaise et l’Enfant. Il est composé d’une veuve, représentée de profil quand on est face au monument, de son enfant, qui est dos à l’obélisque, et de la tombe du soldat mort.

Pour Confolens, il a proposé un groupe sculpté qu’il a intitulé La Confolentaise et l’Enfant. Il est composé d’une veuve, représentée de profil quand on est face au monument, de son enfant, qui est dos à l’obélisque, et de la tombe du soldat mort. La veuve, vue ici de dos, est vêtue d’une cape de deuil limousine, avec la capuche rabattue sur ses épaules.

La veuve, vue ici de dos, est vêtue d’une cape de deuil limousine, avec la capuche rabattue sur ses épaules. Elle porte une coiffe locale et présente un bouquet de fleurs (notamment des roses) à la tombe de son mari, symbolisé par la croix et son casque qui repose sur un lit de palme et de laurier.

Elle porte une coiffe locale et présente un bouquet de fleurs (notamment des roses) à la tombe de son mari, symbolisé par la croix et son casque qui repose sur un lit de palme et de laurier. Nous les voyons ici, face au monument.

Nous les voyons ici, face au monument. L’enfant, debout, la tête en appui sur l’épaule de sa mère, est nu-tête, tenant son couvre-chef dans la main gauche. Ici, on voit mieux le recueillement du fils et la coiffe de la mère.

L’enfant, debout, la tête en appui sur l’épaule de sa mère, est nu-tête, tenant son couvre-chef dans la main gauche. Ici, on voit mieux le recueillement du fils et la coiffe de la mère.

Il est signé et daté « H. Varenne sculpt. 1902 »

Il est signé et daté « H. Varenne sculpt. 1902 » et de « Wielorski Arch(te) ». Vous êtes maintenant familiers du sculpteur

et de « Wielorski Arch(te) ». Vous êtes maintenant familiers du sculpteur  L’identification se trouve sur le socle « GENERAL MEUSNIER TUE A CASSEL 1754 ; 1793 ». Il s’agit de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à Tours le 19 juin 1754 et mort au pont de Cassel (près de Mayence) le 13 juin 1793, géomètre (il a travaillé avec Gaspard Monge aux travaux qui vont permettre la mesure du méridien de Paris, en particulier avec le « théorème de Meusnier » sur la courbure des surfaces), ingénieur (il a collaboré avec Antoine Lavoisier sur la décomposition de l’eau et la fabrication de l’hydrogène) et général de la Révolution dans l’armée du Rhin.

L’identification se trouve sur le socle « GENERAL MEUSNIER TUE A CASSEL 1754 ; 1793 ». Il s’agit de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à Tours le 19 juin 1754 et mort au pont de Cassel (près de Mayence) le 13 juin 1793, géomètre (il a travaillé avec Gaspard Monge aux travaux qui vont permettre la mesure du méridien de Paris, en particulier avec le « théorème de Meusnier » sur la courbure des surfaces), ingénieur (il a collaboré avec Antoine Lavoisier sur la décomposition de l’eau et la fabrication de l’hydrogène) et général de la Révolution dans l’armée du Rhin. Je vous ai montré il y a quelques semaines le monument aux morts de

Je vous ai montré il y a quelques semaines le monument aux morts de  Il est signé d’Eugène Bénet (« Eug. Bénet » ici sur la terrasse, la partie verticale qui sépare la statue du socle)…

Il est signé d’Eugène Bénet (« Eug. Bénet » ici sur la terrasse, la partie verticale qui sépare la statue du socle)… …est une oeuvre qui figurait au catalogue des monuments aux morts d’Antoine Durenne (au moins pour 1921, sous le n° 5, comme on peut le voir dans la base de données

…est une oeuvre qui figurait au catalogue des monuments aux morts d’Antoine Durenne (au moins pour 1921, sous le n° 5, comme on peut le voir dans la base de données  Il a le pied droit légèrement surélevé, le manteau semble voler au vent…

Il a le pied droit légèrement surélevé, le manteau semble voler au vent… Il tient le plus haut possible les symboles de la victoire.

Il tient le plus haut possible les symboles de la victoire. Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son barda, dont le masque à gaz bien visible ici, et ses médailles…

Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son barda, dont le masque à gaz bien visible ici, et ses médailles…