En ce jour de l’Ascension, j’ai choisi de rééditer un article publié l’année dernière…

En ce jour de l’Ascension, j’ai choisi de rééditer un article publié l’année dernière…

Article du 31 mars 2013

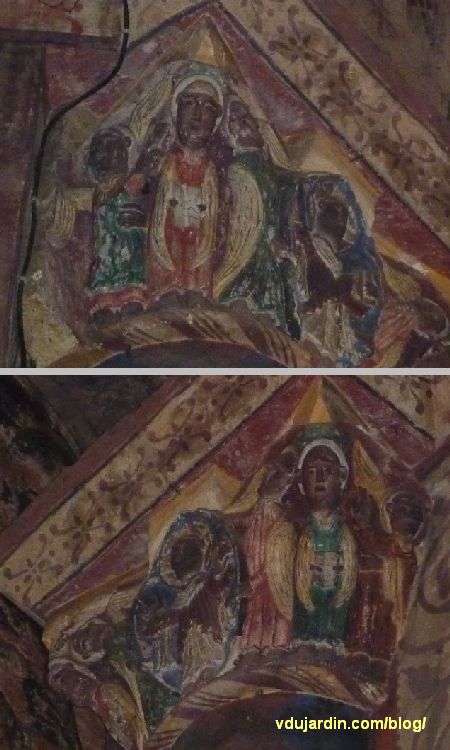

Pour Pâques, j’ai choisi un sujet d’actualité… l’Ascension du Christ! Certes, le Christ ne montera au ciel que dans 40 jours (le jeudi de l’Ascension n’est pas qu’un jour férié, l’occasion d’un week-end en viaduc pour certains, quoique, dans un état laïque, on se demande pourquoi ce n-ième jour férié chrétien). Pâques, c’est le « top départ » pour cette histoire, donc je l’ai choisi pour aujourd’hui. On le trouve dans le déambulatoire de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, sur le chapiteau à droite de l’absidiole d’axe, au bout de la flèche rouge au second plan sur la photo ci-contre… Il s’agit d’un chapiteau roman repeint au 19e siècle…

Désolée pour les photographies pas très claires, mais l’intérieur de cette église est très sombre… Sur la face principale, le Christ, avec son nimbe cruciforme, se tient debout dans une mandorle, il bénit de la main droite et tient le Livre (la Bible) dans sa main gauche.

Désolée pour les photographies pas très claires, mais l’intérieur de cette église est très sombre… Sur la face principale, le Christ, avec son nimbe cruciforme, se tient debout dans une mandorle, il bénit de la main droite et tient le Livre (la Bible) dans sa main gauche.

La mandorle est portée par des anges, d’autres anges se tenant sur les petits côtés…

La mandorle est portée par des anges, d’autres anges se tenant sur les petits côtés…

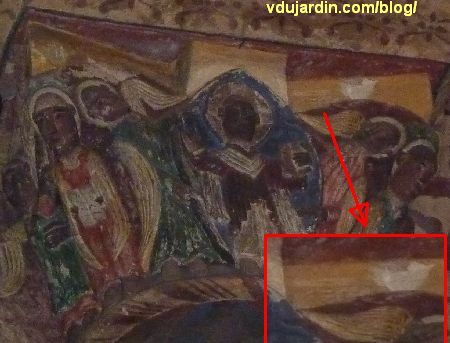

A droite du dé se lit, difficilement, sous la peinture, ME FE. Il s’agit très probablement de ME FECIT (m’a fait ou m’a fait faire) que l’on trouve dans un certain nombre d’églises précédé d’un prénom, comme dans « Gofridus me fecit » (Geoffroy m’a fait ou m’a fait faire, à voir sur cet article consacré au chapiteau de l’Enfance de Jésus dans l’église Saint-Pierre à Chauvigny). Ici, si prénom il y a, il est complètement masqué par les couches de peinture…

A droite du dé se lit, difficilement, sous la peinture, ME FE. Il s’agit très probablement de ME FECIT (m’a fait ou m’a fait faire) que l’on trouve dans un certain nombre d’églises précédé d’un prénom, comme dans « Gofridus me fecit » (Geoffroy m’a fait ou m’a fait faire, à voir sur cet article consacré au chapiteau de l’Enfance de Jésus dans l’église Saint-Pierre à Chauvigny). Ici, si prénom il y a, il est complètement masqué par les couches de peinture…

Il existe dans Notre-Dame-la-Grande, en revanche, un prénom inscrit sur le dé du chapiteau nord-est du rond-point du chœur (au bout de la flèche bleue sur la première photographie de cet article): ROTBERTUS, impossible de savoir s’il s’agit d’un commanditaire ou d’un sculpteur. C’est un prénom assez courant, que l’on trouve aussi dans l’église de Thézac en Charente-Maritime. Ces prénoms vous rappellent peut-être aussi inscriptions Hugo le trésorier et Aleacis sur le chevet de l’église Saint-Hilaire-le-Grand également à Poitiers.

Il existe dans Notre-Dame-la-Grande, en revanche, un prénom inscrit sur le dé du chapiteau nord-est du rond-point du chœur (au bout de la flèche bleue sur la première photographie de cet article): ROTBERTUS, impossible de savoir s’il s’agit d’un commanditaire ou d’un sculpteur. C’est un prénom assez courant, que l’on trouve aussi dans l’église de Thézac en Charente-Maritime. Ces prénoms vous rappellent peut-être aussi inscriptions Hugo le trésorier et Aleacis sur le chevet de l’église Saint-Hilaire-le-Grand également à Poitiers.

Pour aller plus loin :

Un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Si vous voulez un beau livre beaucoup plus cher, alors il vous faut le livre dirigé par Marie-Thérèse Camus et Claude Andrault-Schmitt, Notre-Dame-Grande-de-Poitiers. L’œuvre romane, éditions Picard/CESCM Université de Poitiers, 2002.

Retrouvez tous les articles sur Notre-Dame-la-Grande à Poitiers

La façade occidentale

Les scènes sont classées de gauche à droite et de bas en haut. Dans chaque article, un petit schéma vous les positionne.

- la Tentation d’Adam et Ève

- Nabucchodonosor

- les prophètes

- l’Annonciation

- la Visitation

- la Nativité et le Bain de Jésus

- Joseph contemplant Jésus enfant

- le tétramorphe

- le soleil et la lune

Les soirées étudiantes, à Poitiers comme ailleurs, sont parfois arrosées et peuvent se terminer par des actions stupides (revoir les étudiants de l’école de commerce qui s’en étaient pris à des voitures en stationnement au

Les soirées étudiantes, à Poitiers comme ailleurs, sont parfois arrosées et peuvent se terminer par des actions stupides (revoir les étudiants de l’école de commerce qui s’en étaient pris à des voitures en stationnement au  Il y a quelques mois déjà, la même façade (et beaucoup d’autres en ville, une nuit du samedi au dimanche, 16-17 mars 2013), avait été taguée au marqueur avec des slogans « politiques ».

Il y a quelques mois déjà, la même façade (et beaucoup d’autres en ville, une nuit du samedi au dimanche, 16-17 mars 2013), avait été taguée au marqueur avec des slogans « politiques ». J’ai « séché » le

J’ai « séché » le  On traverse la France d’est en ouest… pour revenir à

On traverse la France d’est en ouest… pour revenir à  Et voici le critique qui,, immobile (arrêté!), observe le spectacle qui se déroule sur le

Et voici le critique qui,, immobile (arrêté!), observe le spectacle qui se déroule sur le  Il y a quelques mois que je vous ai montré la scène de

Il y a quelques mois que je vous ai montré la scène de  A gauche, il faut regarder la suivante d’Élisabeth de plus près…

A gauche, il faut regarder la suivante d’Élisabeth de plus près… Et oui, vous ne rêvez pas, comme Ève sur la voûte de l’église de Saint-Savin dans la Vienne (

Et oui, vous ne rêvez pas, comme Ève sur la voûte de l’église de Saint-Savin dans la Vienne ( La suivante de Marie, quant à elle, tout à droite de la scène,…

La suivante de Marie, quant à elle, tout à droite de la scène,… … fait un curieux geste de sa main gauche, joignant le pouce et le majeur. Au passage, j’attire à nouveau votre attention sur les manches démesurément large de ces dames… pas très pratique pour un travail manuel…

… fait un curieux geste de sa main gauche, joignant le pouce et le majeur. Au passage, j’attire à nouveau votre attention sur les manches démesurément large de ces dames… pas très pratique pour un travail manuel… Amis fidèles lecteurs, cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à Notre-Dame-la-Grande à Poitiers (voir en fin d’article les articles que j’ai publiés sur le sujet). Aujourd’hui, nous entrons à l’intérieur, dans la chapelle Sainte-Anne ou chapelle du Fou, la dernière sur la droite quand on regarde vers le chœur. Cette chapelle a été construite en 1475 pour la famille du sénéchal du Poitou Yvon du Fou. Sous l’enfeu se trouve depuis 1802 une très belle mise au tombeau en bois polychrome, qui porte au dos de l’un des personnages la date de 1555. L’artiste n’est pas connu, mais l’œuvre avait été commandée par Renée d’Amboise pour être offerte à l’abbaye poitevine de la Trinité, aujourd’hui détruite. Elle se trouvait à l’emplacement de l’actuelle maison diocésaine (pas très loin de l’abbaye Sainte-Croix, devenue le musée du même nom). Le groupe sculpté comptait à l’origine deux autres personnages.

Amis fidèles lecteurs, cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à Notre-Dame-la-Grande à Poitiers (voir en fin d’article les articles que j’ai publiés sur le sujet). Aujourd’hui, nous entrons à l’intérieur, dans la chapelle Sainte-Anne ou chapelle du Fou, la dernière sur la droite quand on regarde vers le chœur. Cette chapelle a été construite en 1475 pour la famille du sénéchal du Poitou Yvon du Fou. Sous l’enfeu se trouve depuis 1802 une très belle mise au tombeau en bois polychrome, qui porte au dos de l’un des personnages la date de 1555. L’artiste n’est pas connu, mais l’œuvre avait été commandée par Renée d’Amboise pour être offerte à l’abbaye poitevine de la Trinité, aujourd’hui détruite. Elle se trouvait à l’emplacement de l’actuelle maison diocésaine (pas très loin de l’abbaye Sainte-Croix, devenue le musée du même nom). Le groupe sculpté comptait à l’origine deux autres personnages.

A la tête du Christ, Joseph d’Arimathie est vêtu d’un riche manteau, avec une bourse à la ceinture. Barbu, il a les traits tirés…

A la tête du Christ, Joseph d’Arimathie est vêtu d’un riche manteau, avec une bourse à la ceinture. Barbu, il a les traits tirés…

Voici enfin un détail de la seconde sainte femme et de Nicodème.

Voici enfin un détail de la seconde sainte femme et de Nicodème. Pour cette semaine,

Pour cette semaine,  Je file d’abord à la cathédrale avec une idée bien précise en tête, prendre la crucifixion de saint Pierre sur la maîtresse vitre (le grand vitrail central derrière le chœur) datée des environs de 1162… (juste à la transition art roman / art gothique, une commande d’Alienor d’Aquitaine et de Henri II, roi d’Angleterre) Et oui, saint Pierre a été crucifié tête en bas, je vous ai déjà montré une scène similaire, à peine plus anciennes, sur la façade romane de l’église Saint-Pierre à

Je file d’abord à la cathédrale avec une idée bien précise en tête, prendre la crucifixion de saint Pierre sur la maîtresse vitre (le grand vitrail central derrière le chœur) datée des environs de 1162… (juste à la transition art roman / art gothique, une commande d’Alienor d’Aquitaine et de Henri II, roi d’Angleterre) Et oui, saint Pierre a été crucifié tête en bas, je vous ai déjà montré une scène similaire, à peine plus anciennes, sur la façade romane de l’église Saint-Pierre à  Juste derrière chez moi, sur les métopes du

Juste derrière chez moi, sur les métopes du  Mais l’art roman comme l’art gothique sont des arts de la contorsion, aiment jouer avec l’endroit et l’envers… Petit passage par la façade de

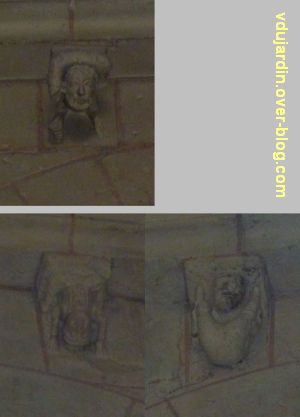

Mais l’art roman comme l’art gothique sont des arts de la contorsion, aiment jouer avec l’endroit et l’envers… Petit passage par la façade de  Les animaux du baptistère Saint-Jean, eux aussi romans, se contorsionnent quant à eux sur les modillons (ces pierres qui portent la corniche et dont l’extrémité visible est souvent sculptée). Celui du haut est dans une position très classique à cette époque, le corps dans un sens et la tête retournée dans l’autre… Celui du bas est beaucoup plus rare, il a les pattes collées au plafond… Endroit? Envers?

Les animaux du baptistère Saint-Jean, eux aussi romans, se contorsionnent quant à eux sur les modillons (ces pierres qui portent la corniche et dont l’extrémité visible est souvent sculptée). Celui du haut est dans une position très classique à cette époque, le corps dans un sens et la tête retournée dans l’autre… Celui du bas est beaucoup plus rare, il a les pattes collées au plafond… Endroit? Envers? On saute environ un siècle, et nous voici en haut dans la nef de la cathédrale et en bas, dans celle de l’église

On saute environ un siècle, et nous voici en haut dans la nef de la cathédrale et en bas, dans celle de l’église  A Sainte-Radegonde, il y a aussi les petits

A Sainte-Radegonde, il y a aussi les petits

Et sur la façade occidentale de Notre-Dame de la Couldre à Parthenay (une série de photographies prises il y a une dizaine de jours, que je n’ai pas encore triée), l’archange tête en bas vient annoncer à Marie qu’elle porte en elle l’Enfant Jésus… Une représentation de l’Annonciation assez différente de celle que je vous ai montrée sur la façade de

Et sur la façade occidentale de Notre-Dame de la Couldre à Parthenay (une série de photographies prises il y a une dizaine de jours, que je n’ai pas encore triée), l’archange tête en bas vient annoncer à Marie qu’elle porte en elle l’Enfant Jésus… Une représentation de l’Annonciation assez différente de celle que je vous ai montrée sur la façade de  Et pour terminer, hors sujet, mais comme je suis passée juste à côté… La plaque de la

Et pour terminer, hors sujet, mais comme je suis passée juste à côté… La plaque de la

Je commence par la scène de la Nativité. Marie, tout juste accouchée, est allongée sur un riche lit et présente (la main gauche ouverte vers lui) le petit Jésus qui vient de naître.

Je commence par la scène de la Nativité. Marie, tout juste accouchée, est allongée sur un riche lit et présente (la main gauche ouverte vers lui) le petit Jésus qui vient de naître.

À droite de la Nativité, le bain de l’Enfant, qui est une scène apocryphe, c’est-à-dire pas dans les quatre Évangiles officiels, enfin, reconnus par l’Église pour être plus exacte, racontée par exemple dans le proto-évangile de Jacques, qui narre l’enfance de Jésus, ou, dans une version un peu différente, dans l’évangile du Pseudo-Mathieu. Jésus est baigné dans un baquet dont la forme rappelle celle du calice, dont la partie haute semble être décorée de pierreries. Attention, il ne faut pas confondre cette scène avec le baptême du Christ, qui lui est administré à l’âge adulte. Ici, nous sommes juste après la naissance, donc après l’annonce aux bergers mais sans doute avant l’adoration des mages. Deux femmes, interprétées souvent comme des sages-femmes, aux genoux fléchis, encadrent le baquet en maintenant Jésus. Cette scène se trouve sur de nombreuses icônes de l’église orthodoxe. Je vous propose d’aller voir une de ces icônes sur un

À droite de la Nativité, le bain de l’Enfant, qui est une scène apocryphe, c’est-à-dire pas dans les quatre Évangiles officiels, enfin, reconnus par l’Église pour être plus exacte, racontée par exemple dans le proto-évangile de Jacques, qui narre l’enfance de Jésus, ou, dans une version un peu différente, dans l’évangile du Pseudo-Mathieu. Jésus est baigné dans un baquet dont la forme rappelle celle du calice, dont la partie haute semble être décorée de pierreries. Attention, il ne faut pas confondre cette scène avec le baptême du Christ, qui lui est administré à l’âge adulte. Ici, nous sommes juste après la naissance, donc après l’annonce aux bergers mais sans doute avant l’adoration des mages. Deux femmes, interprétées souvent comme des sages-femmes, aux genoux fléchis, encadrent le baquet en maintenant Jésus. Cette scène se trouve sur de nombreuses icônes de l’église orthodoxe. Je vous propose d’aller voir une de ces icônes sur un

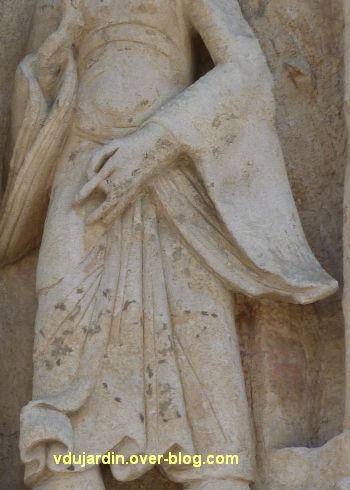

L’ange est un peu plus petit que Marie (question de hiérarchie)… du coup, le sculpteur a eu la place de mettre des petites plantes sous ses pieds. Alors que Marie est représentée de face, l’archange est lui sculpté de trois quarts, vêtu d’une longue robe (sa manche gauche tire-bouchonne), les deux bras tendus vers Marie.

L’ange est un peu plus petit que Marie (question de hiérarchie)… du coup, le sculpteur a eu la place de mettre des petites plantes sous ses pieds. Alors que Marie est représentée de face, l’archange est lui sculpté de trois quarts, vêtu d’une longue robe (sa manche gauche tire-bouchonne), les deux bras tendus vers Marie. Entre les têtes de l’ange et de Marie est gravée et peinte l’inscription « MARIA ».

Entre les têtes de l’ange et de Marie est gravée et peinte l’inscription « MARIA ». Cette dernière est vêtue d’un riche vêtement et c’est une des figures de cette façade qui a conservé le plus de vestiges de polychromie.Vous remarquerez le plissé du bas de sa robe, on aperçoit aussi son long vêtement de dessous, non plissé, qui dépasse légèrement en bas et ses chaussures pointues en appui sur la petite moulure…

Cette dernière est vêtue d’un riche vêtement et c’est une des figures de cette façade qui a conservé le plus de vestiges de polychromie.Vous remarquerez le plissé du bas de sa robe, on aperçoit aussi son long vêtement de dessous, non plissé, qui dépasse légèrement en bas et ses chaussures pointues en appui sur la petite moulure… Voici de plus près le détail de son vêtement. Sa robe de dessus a de larges manches suivant la mode romane (à voir aussi dans l’exposition, en ligne sur cette page, ou sur l’un des lieux où elle circule, plus d’information sur le site la Région Poitou-Charentes / service de l’inventaire général du patrimoine culturel), avec un col en V richement orné. De ce col dépasse celui de sa chemise de dessous (la chainse). La robe est maintenue par une ceinture composée d’une cordelette fermée par un nœud plat. Notez au passage ses deux longues tresses qui lui reviennent sur l’épaule droite. Pour avoir une idée de la reconstitution des couleurs, depuis 1995 et la restauration de la façade sont projetées chaque soir d’été et des vacances de noël sur la façade des images colorisées par Skerzo.

Voici de plus près le détail de son vêtement. Sa robe de dessus a de larges manches suivant la mode romane (à voir aussi dans l’exposition, en ligne sur cette page, ou sur l’un des lieux où elle circule, plus d’information sur le site la Région Poitou-Charentes / service de l’inventaire général du patrimoine culturel), avec un col en V richement orné. De ce col dépasse celui de sa chemise de dessous (la chainse). La robe est maintenue par une ceinture composée d’une cordelette fermée par un nœud plat. Notez au passage ses deux longues tresses qui lui reviennent sur l’épaule droite. Pour avoir une idée de la reconstitution des couleurs, depuis 1995 et la restauration de la façade sont projetées chaque soir d’été et des vacances de noël sur la façade des images colorisées par Skerzo. Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au 10e siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape

Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au 10e siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape  Cet article est une réédition augmentée de mon article d’avril 2009, publié à l’occasion de la saint Marc, mais avec des photographies de détail, j’ai joué les touristes à Poitiers en juillet 2011… et repris un peu le texte.

Cet article est une réédition augmentée de mon article d’avril 2009, publié à l’occasion de la saint Marc, mais avec des photographies de détail, j’ai joué les touristes à Poitiers en juillet 2011… et repris un peu le texte. Au centre mais légèrement décalé vers la gauche par rapport à l’axe de la mandorle se trouve le Christ. Il a perdu sa tête mais est reconnaissable à son nimbe cruciforme (le disque avec une croix qui entoure sa tête). Il est représenté debout, les pieds nus pointes vers l’extérieur. Il porte le Livre (la Bible) dans sa main gauche. Quand le Christ est ainsi représenté dans une mandorle, on parle aussi de Christ en gloire ou en majesté (qu’il soit debout comme ici ou assis sur son trône). Il est ici encadré par le symbole des évangélistes.

Au centre mais légèrement décalé vers la gauche par rapport à l’axe de la mandorle se trouve le Christ. Il a perdu sa tête mais est reconnaissable à son nimbe cruciforme (le disque avec une croix qui entoure sa tête). Il est représenté debout, les pieds nus pointes vers l’extérieur. Il porte le Livre (la Bible) dans sa main gauche. Quand le Christ est ainsi représenté dans une mandorle, on parle aussi de Christ en gloire ou en majesté (qu’il soit debout comme ici ou assis sur son trône). Il est ici encadré par le symbole des évangélistes. Marc est souvent symbolisé par un animal, vous ne voyez pas ? Pensez à Venise… Ça y est, en bas à gauche, le lion… Le lion est ici représenté avec des ailes, comme un griffon. Pourquoi le lion ? Pourquoi quatre êtres ailés associés, qui forment le tétramorphe, soit le lion, le taureau/bœuf, l’aigle et l’homme ? Ils apparaissent une première fois dans l’Ancien Testament, dans les visions du prophète Ézéchiel. Puis dans l’Apocalypse de Jean (IV, 6-8) : » Devant le trône, on dirait une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, se tiennent quatre Vivants, constellés d’yeux par-devant et par-derrière. Le premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant est comme un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage d’homme. Le quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre Vivants, portant chacun six ailes, sont constellés d’yeux tout autour et en dedans « .

Marc est souvent symbolisé par un animal, vous ne voyez pas ? Pensez à Venise… Ça y est, en bas à gauche, le lion… Le lion est ici représenté avec des ailes, comme un griffon. Pourquoi le lion ? Pourquoi quatre êtres ailés associés, qui forment le tétramorphe, soit le lion, le taureau/bœuf, l’aigle et l’homme ? Ils apparaissent une première fois dans l’Ancien Testament, dans les visions du prophète Ézéchiel. Puis dans l’Apocalypse de Jean (IV, 6-8) : » Devant le trône, on dirait une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, se tiennent quatre Vivants, constellés d’yeux par-devant et par-derrière. Le premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant est comme un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage d’homme. Le quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre Vivants, portant chacun six ailes, sont constellés d’yeux tout autour et en dedans « . … Un homme ou un ange pour Matthieu, ici en haut à gauche. il est ici représenté en buste, les mains serrées sur le ventre et maintenant le Livre ouvert. Il émerge des flots.

… Un homme ou un ange pour Matthieu, ici en haut à gauche. il est ici représenté en buste, les mains serrées sur le ventre et maintenant le Livre ouvert. Il émerge des flots. …Un aigle pour Jean. Sous ses pattes se trouve un livre. Il se trouve en haut à droite.

…Un aigle pour Jean. Sous ses pattes se trouve un livre. Il se trouve en haut à droite. … un taureau ou un bœuf pour Luc,lui aussi ailé, et avec le livre sous sa patte avant gauche. Il est représenté en bas à droite de la mandorle.

… un taureau ou un bœuf pour Luc,lui aussi ailé, et avec le livre sous sa patte avant gauche. Il est représenté en bas à droite de la mandorle.

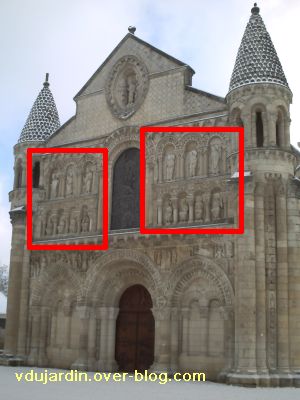

Aujourd’hui, nous retournons voir l’église

Aujourd’hui, nous retournons voir l’église  Les six personnages du haut sont représentés debout, de face, les pieds légèrement écartés. Voici d’abord les trois du côté nord (à gauche)…

Les six personnages du haut sont représentés debout, de face, les pieds légèrement écartés. Voici d’abord les trois du côté nord (à gauche)… … et les trois du côté sud.

… et les trois du côté sud. Les huit du bas assis. On commence par le côté nord…

Les huit du bas assis. On commence par le côté nord… …et le côté sud.

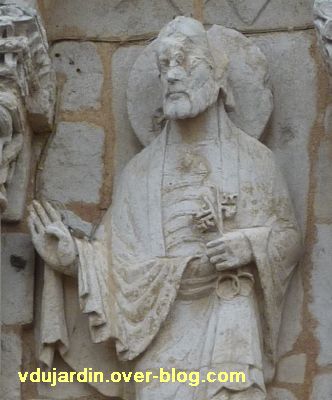

…et le côté sud. Le pape et l’évêque sont chaussés, les apôtres, pieds nus. L’identification des douze apôtres (ce que l’on appelle le collège apostolique) n’est pas facile, d’autant plus qu’une partie des têtes et des attributs qu’ils tenaient dans les mains a disparu. Saint Pierre se reconnaît quand même facilement aux deux clefs (du Royaume des Cieux, voir Matthieu, 16, 18-19)

Le pape et l’évêque sont chaussés, les apôtres, pieds nus. L’identification des douze apôtres (ce que l’on appelle le collège apostolique) n’est pas facile, d’autant plus qu’une partie des têtes et des attributs qu’ils tenaient dans les mains a disparu. Saint Pierre se reconnaît quand même facilement aux deux clefs (du Royaume des Cieux, voir Matthieu, 16, 18-19) …qu’il porte dans la main gauche alors qu’il bénit les passants de la main droite. Il est situé à la droite du Christ de la mandorle, pour le spectateur, le troisième en partant de la gauche dans la rangée du haut.

…qu’il porte dans la main gauche alors qu’il bénit les passants de la main droite. Il est situé à la droite du Christ de la mandorle, pour le spectateur, le troisième en partant de la gauche dans la rangée du haut. Le pape est situé en haut à gauche.

Le pape est situé en haut à gauche. Il se reconnaît à sa crosse et à la tiare (coiffe sur la tête). Il est situé vers la droite du Christ et de saint Pierre, donc dans une position hiérarchiquement plus élevée que l’évêque.

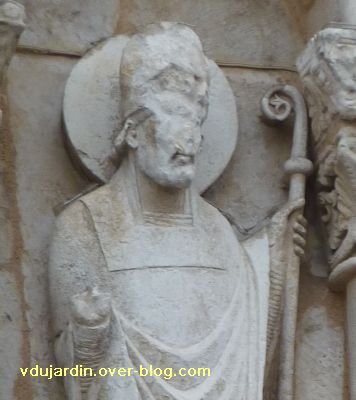

Il se reconnaît à sa crosse et à la tiare (coiffe sur la tête). Il est situé vers la droite du Christ et de saint Pierre, donc dans une position hiérarchiquement plus élevée que l’évêque. À l’opposé, en haut à droite, se tient un évêque.

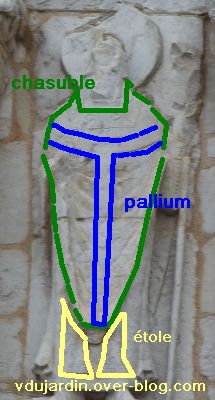

À l’opposé, en haut à droite, se tient un évêque. Il est vêtu de ses vêtements liturgiques : une chemise assez serrée, que l’on aperçoit derrière le col carré de son aube, une chasuble recouverte du pallium (pièce de tissu en T, brodé et orné d’une croix à la rencontre des bords du T, portée pendant la célébration de la messe par le pape, les primats, les archevêques et quelques évêques auxquels le pape donne ce privilège) et une étole (attribut du prêtre par excellence, pas celle que vous portez pour faire joli!) portée sous la chasuble et dont les bords sont richement décorés.

Il est vêtu de ses vêtements liturgiques : une chemise assez serrée, que l’on aperçoit derrière le col carré de son aube, une chasuble recouverte du pallium (pièce de tissu en T, brodé et orné d’une croix à la rencontre des bords du T, portée pendant la célébration de la messe par le pape, les primats, les archevêques et quelques évêques auxquels le pape donne ce privilège) et une étole (attribut du prêtre par excellence, pas celle que vous portez pour faire joli!) portée sous la chasuble et dont les bords sont richement décorés. Voici un rapide schéma pour vous aider à distinguer ces éléments sur la photographie précédente. Sa position est proche de celle du pape : il tient une crosse de la main gauche et semble bénir de sa main droite aujourd’hui fracturée.

Voici un rapide schéma pour vous aider à distinguer ces éléments sur la photographie précédente. Sa position est proche de celle du pape : il tient une crosse de la main gauche et semble bénir de sa main droite aujourd’hui fracturée. Aux pieds, il porte des sandales liturgiques à lanière. On les distingue à peu près sur ce détail, admirez au passage le décor de l’étole…

Aux pieds, il porte des sandales liturgiques à lanière. On les distingue à peu près sur ce détail, admirez au passage le décor de l’étole…