Après le monument aux morts de 1914-1918 de Metz et l’Orpheline à Cahors, je continue à vous présenter des œuvres de Paul Niclausse. Retour à Metz, au centre de l’avenue Foch, avec des photographies prises en août 2012 du monument à Albert Ier, roi des Belges (Bruxelles, 1875 – Marche-les-Dames, 1934). Devenu roi en décembre 1909, c’est lui qui a inauguré en 1910 le musée royal d’Afrique à Bruxelles (alors musée du Congo belge, à Tervuren près de Bruxelles). Aujourd’hui, l’inscription clame « Au / roi / soldat / Albert Ier« , pendant la première guerre mondiale, le roi a été très actif à la tête de ses troupes après que l’Allemagne a piétiné la neutralité de la Belgique.

Après le monument aux morts de 1914-1918 de Metz et l’Orpheline à Cahors, je continue à vous présenter des œuvres de Paul Niclausse. Retour à Metz, au centre de l’avenue Foch, avec des photographies prises en août 2012 du monument à Albert Ier, roi des Belges (Bruxelles, 1875 – Marche-les-Dames, 1934). Devenu roi en décembre 1909, c’est lui qui a inauguré en 1910 le musée royal d’Afrique à Bruxelles (alors musée du Congo belge, à Tervuren près de Bruxelles). Aujourd’hui, l’inscription clame « Au / roi / soldat / Albert Ier« , pendant la première guerre mondiale, le roi a été très actif à la tête de ses troupes après que l’Allemagne a piétiné la neutralité de la Belgique.

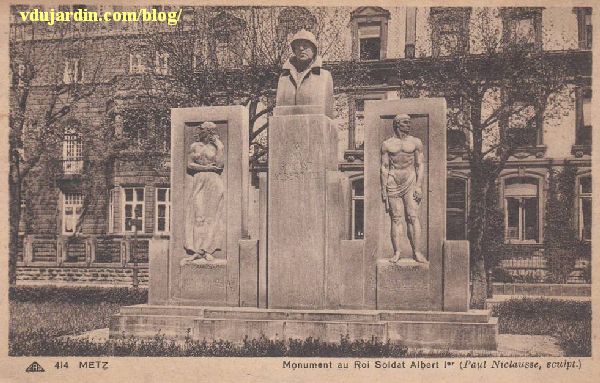

Comme le monument aux morts de 1914-1918 de Metz, celui-ci a été amputé. Il ne conserve plus aujourd’hui que le buste du roi habillé en soldat, mais il était à l’origine (il fut inauguré en juin 1936) encadré par deux reliefs sculptés, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. Ces deux allégories vêtues à l’Antique regardent vers l’extérieur du monument, à gauche, une femme symbolisant L’indépendance et à droite, un homme représentant Le courage.

Comme le monument aux morts de 1914-1918 de Metz, celui-ci a été amputé. Il ne conserve plus aujourd’hui que le buste du roi habillé en soldat, mais il était à l’origine (il fut inauguré en juin 1936) encadré par deux reliefs sculptés, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. Ces deux allégories vêtues à l’Antique regardent vers l’extérieur du monument, à gauche, une femme symbolisant L’indépendance et à droite, un homme représentant Le courage.

Albert Ier est habillé en simple soldat, casque vissé (enfin, retenu par une jugulaire) sur la tête.

Albert Ier est habillé en simple soldat, casque vissé (enfin, retenu par une jugulaire) sur la tête.

Ce buste est un peu abandonné au milieu de l’allée centrale fleurie de ce boulevard… Une petite explication en accompagnement serait la bienvenue… Pourquoi ce monument à Metz (« juste » parce qu’il a tenu tête aux Allemands et ainsi permis indirectement le retour de Metz à la France en 1918?), dans quel contexte (plus que certainement pendant la deuxième guerre mondiale) a-t-il perdu ses reliefs allégoriques?

Ce buste est un peu abandonné au milieu de l’allée centrale fleurie de ce boulevard… Une petite explication en accompagnement serait la bienvenue… Pourquoi ce monument à Metz (« juste » parce qu’il a tenu tête aux Allemands et ainsi permis indirectement le retour de Metz à la France en 1918?), dans quel contexte (plus que certainement pendant la deuxième guerre mondiale) a-t-il perdu ses reliefs allégoriques?

Et pour rire un peu, je vous propose cette page de chansons paillardes de garnison, qui rapproche (sans doute involontairement) L’artilleur de Metz et La chanson du roi Albert!

Sur un sujet voisin, (re) voir le monument « à la France, la Belgique reconnaissante, 1914-1918″ de Isidore de Rudder à Paris.

Sur un sujet voisin, (re) voir le monument « à la France, la Belgique reconnaissante, 1914-1918″ de Isidore de Rudder à Paris.

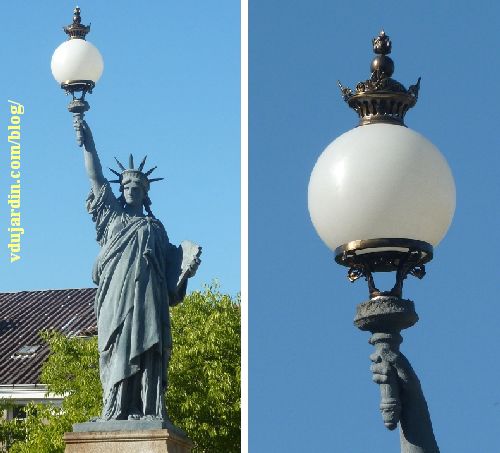

Un artiste (?) ou un restaurateur l’avait pourvue d’un flambeau doré en forme de suppositoire…

Un artiste (?) ou un restaurateur l’avait pourvue d’un flambeau doré en forme de suppositoire… Mi-avril 2014, sur le budget participatif du quartier (

Mi-avril 2014, sur le budget participatif du quartier ( Voici ce que ça donne de plus près… Il ne s’illumine pas la nuit!

Voici ce que ça donne de plus près… Il ne s’illumine pas la nuit! Un globe tout rond, différent de celui que porte la copie de

Un globe tout rond, différent de celui que porte la copie de  En cherchant dans mes photographies, j’ai retrouvé celles-ci qui datent d’octobre 2011. Il s’agit d’un tirage en bronze réalisé en 2010 du modèle d’exécution en plâtre au 1/16e, daté de 1878 et présenté dans la chapelle du musée des arts et métiers à Paris…

En cherchant dans mes photographies, j’ai retrouvé celles-ci qui datent d’octobre 2011. Il s’agit d’un tirage en bronze réalisé en 2010 du modèle d’exécution en plâtre au 1/16e, daté de 1878 et présenté dans la chapelle du musée des arts et métiers à Paris… Oups, elle est cachée dans l’ombre, la voici donc de plus près… flambeau plein, cannelé, différent des deux premiers. Vous remarquerez au passage qu’il n’y a pas d’inscription sur la table de la loi.

Oups, elle est cachée dans l’ombre, la voici donc de plus près… flambeau plein, cannelé, différent des deux premiers. Vous remarquerez au passage qu’il n’y a pas d’inscription sur la table de la loi. Elle porte donc la signature « A. Bartholdi, 1878, 1/8 ». Une autre version, de 3m de haut, a été présentée à l’exposition universelle de 1900, aujourd’hui conservée au

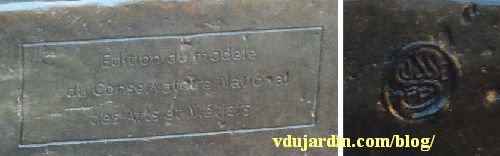

Elle porte donc la signature « A. Bartholdi, 1878, 1/8 ». Une autre version, de 3m de haut, a été présentée à l’exposition universelle de 1900, aujourd’hui conservée au  La marque de fonte est accompagnée d’un cachet « Édition du modèle du conservatoire national des arts et métiers ».

La marque de fonte est accompagnée d’un cachet « Édition du modèle du conservatoire national des arts et métiers ». Comme elle est présentée sur un socle beaucoup plus bas que les autres, on peut y distinguer des détails que l’on voit mal sur les autres, comme ses pieds chaussés de sandales et les fers de l’

Comme elle est présentée sur un socle beaucoup plus bas que les autres, on peut y distinguer des détails que l’on voit mal sur les autres, comme ses pieds chaussés de sandales et les fers de l’ Voici de plus près le détail de ces fers… Ça tombe bien, c’était hier la «

Voici de plus près le détail de ces fers… Ça tombe bien, c’était hier la «  J’ai choisi aujourd’hui de vous présenter le monument aux morts de 1914-1918, du souvenir français et de la ville de Metz car il a connu une histoire liée aussi à la seconde guerre mondiale (pour cette dernière, revoir le monument en

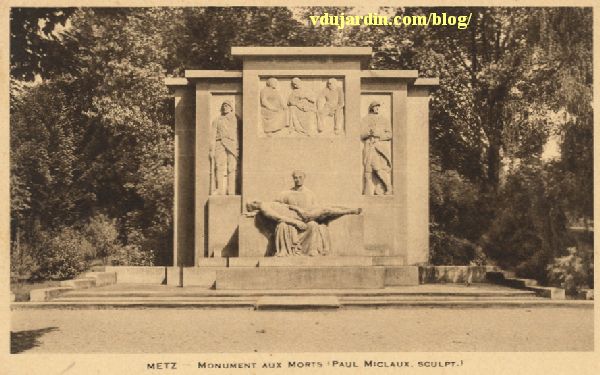

J’ai choisi aujourd’hui de vous présenter le monument aux morts de 1914-1918, du souvenir français et de la ville de Metz car il a connu une histoire liée aussi à la seconde guerre mondiale (pour cette dernière, revoir le monument en  A l’origine, ce monument,

A l’origine, ce monument,  Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dès 1940, les Allemands suppriment les reliefs sculptés pour ne conserver que l’allégorie féminine et le soldat mort. Cette carte postale porte pour légende « Metz, das Deutsche Denkmal » (le monument allemand) et sur la stèle martelée, on peut lire l’inscription en lettres gothiques qui a remplacé les bas reliefs: « Sie starben für das Reich » (ils sont morts pour l’Empire).

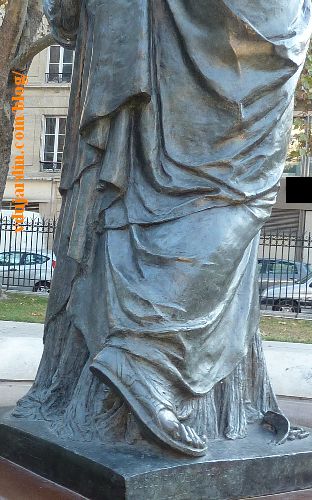

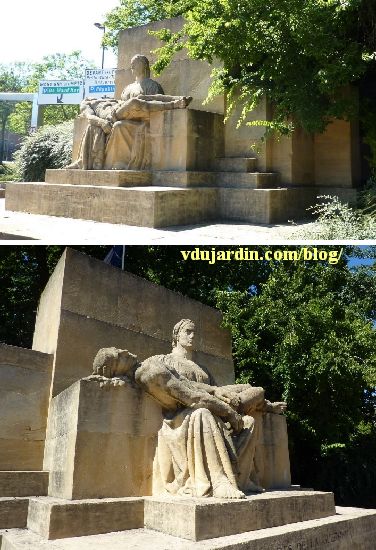

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dès 1940, les Allemands suppriment les reliefs sculptés pour ne conserver que l’allégorie féminine et le soldat mort. Cette carte postale porte pour légende « Metz, das Deutsche Denkmal » (le monument allemand) et sur la stèle martelée, on peut lire l’inscription en lettres gothiques qui a remplacé les bas reliefs: « Sie starben für das Reich » (ils sont morts pour l’Empire). L’inscription allemande a été enlevée dès la fin de la guerre. Le monument ne conserve que le groupe sculpté central composé d’une mère et d’un soldat mort. Une figuration très allégorique du deuil, avec la mère représentée assise, pieds nus et habillée d’une longue robe drapée à l’Antique. Elle porte sur ses genoux le soldat figuré nu, tête et pieds en appui sur les massifs qui l’encadrent. Sans uniforme, impossible de savoir que ce soldat a combattu dans les rangs allemands, puisque la Moselle était allemande depuis 1871.

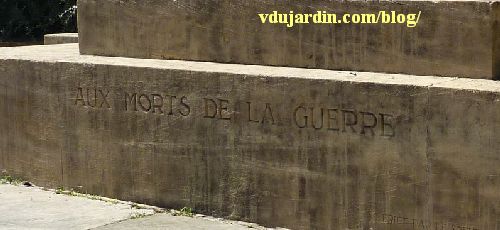

L’inscription allemande a été enlevée dès la fin de la guerre. Le monument ne conserve que le groupe sculpté central composé d’une mère et d’un soldat mort. Une figuration très allégorique du deuil, avec la mère représentée assise, pieds nus et habillée d’une longue robe drapée à l’Antique. Elle porte sur ses genoux le soldat figuré nu, tête et pieds en appui sur les massifs qui l’encadrent. Sans uniforme, impossible de savoir que ce soldat a combattu dans les rangs allemands, puisque la Moselle était allemande depuis 1871. L’inscription qui a été ajoutée à la base du socle est désormais « Aux morts de la guerre », sans préciser laquelle… En bas à droite, il reste toujours l’inscription d’origine « érigé par le Souvenir français ».

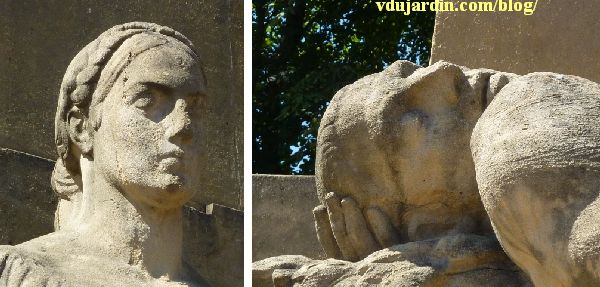

L’inscription qui a été ajoutée à la base du socle est désormais « Aux morts de la guerre », sans préciser laquelle… En bas à droite, il reste toujours l’inscription d’origine « érigé par le Souvenir français ». Voici un détail des têtes de la mère, avec les cheveux tressés ramenés sur le front, et du soldat mort.

Voici un détail des têtes de la mère, avec les cheveux tressés ramenés sur le front, et du soldat mort. Place Bellecour à Lyon, il n’y a pas que la

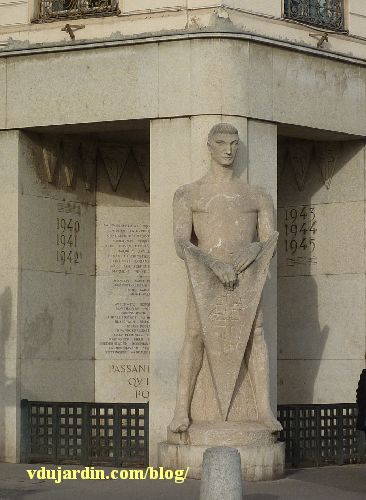

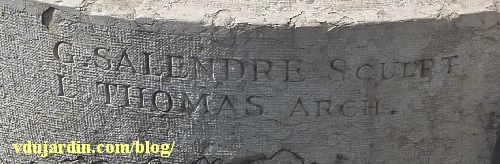

Place Bellecour à Lyon, il n’y a pas que la  Il porte la signature du sculpteur lyonnais Georges Salendre (

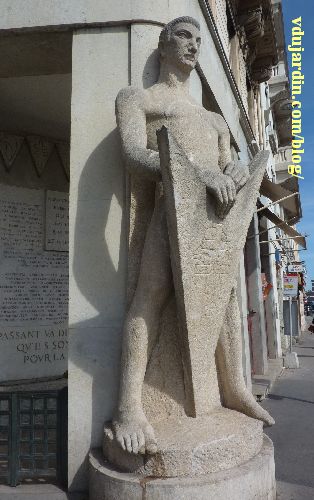

Il porte la signature du sculpteur lyonnais Georges Salendre ( Le monument, surnommé « le Veilleur de pierre », se compose au premier plan d’un grand personnage masculin représenté debout, nu et s’appuyant sur un grand bouclier triangulaire frappé de la croix de Lorraine et du bonnet phrygien.

Le monument, surnommé « le Veilleur de pierre », se compose au premier plan d’un grand personnage masculin représenté debout, nu et s’appuyant sur un grand bouclier triangulaire frappé de la croix de Lorraine et du bonnet phrygien. A l’arrière de la sculpture, dans le pan coupé du mur, sous une frise composée de croix de Lorraine et de bonnets phrygiens, une plaque donne le nom des jeunes abattus (« Albert Chambonnet / Pierre Chirat / Gilbert Dru / Léon Pfeiffer / René Bernard / 27 juillet 1944 »), une exhortation aux passants (« passant va dire au monde / qu’ils sont morts / pour la liberté ») et une longue liste de lieux d’arrestation dans le Rhône, de camps d’internement en France et de camps de concentration partout en Europe. Les cinq fusillés avaient été arrêtés et détenus avant l’attentat et n’en sont donc pas les auteurs.

A l’arrière de la sculpture, dans le pan coupé du mur, sous une frise composée de croix de Lorraine et de bonnets phrygiens, une plaque donne le nom des jeunes abattus (« Albert Chambonnet / Pierre Chirat / Gilbert Dru / Léon Pfeiffer / René Bernard / 27 juillet 1944 »), une exhortation aux passants (« passant va dire au monde / qu’ils sont morts / pour la liberté ») et une longue liste de lieux d’arrestation dans le Rhône, de camps d’internement en France et de camps de concentration partout en Europe. Les cinq fusillés avaient été arrêtés et détenus avant l’attentat et n’en sont donc pas les auteurs. L’escalier d’accès à la bourse / palais du commerce de

L’escalier d’accès à la bourse / palais du commerce de  … représentant Le Rhône et la Saône.

… représentant Le Rhône et la Saône. Le groupe sculpté est l’œuvre de André (César) Vermare (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949), grand prix de Rome de sculpture en 1899, ainsi qu’en atteste la signature « A. Vermare 1905 ». Des maquettes avaient été présentées aux Salons des artistes français de

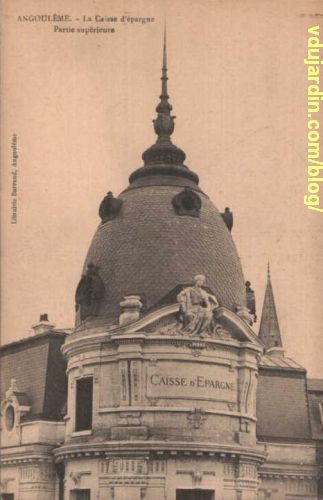

Le groupe sculpté est l’œuvre de André (César) Vermare (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949), grand prix de Rome de sculpture en 1899, ainsi qu’en atteste la signature « A. Vermare 1905 ». Des maquettes avaient été présentées aux Salons des artistes français de  La réalisation finale a été mise en place en juillet 1907 (ci-contre sur une carte postale ancienne). Deux modèles se trouvent au musée de Poitiers: la

La réalisation finale a été mise en place en juillet 1907 (ci-contre sur une carte postale ancienne). Deux modèles se trouvent au musée de Poitiers: la  Le Rhône, représenté sous les traits d’un homme musclé et nu, nage dans des flots tourmentés. La Saône, « faible femme » (enfin, plus petite et gracile que lui), semble se noyer et lui touche la poitrine de sa main droite.

Le Rhône, représenté sous les traits d’un homme musclé et nu, nage dans des flots tourmentés. La Saône, « faible femme » (enfin, plus petite et gracile que lui), semble se noyer et lui touche la poitrine de sa main droite. Le Rhône présente une grande force, traits du visage sévère, cheveux en pétard, bars gauche tendu vers l’avant et écartant les algues (remarquez au passage le grand soin accordé aux détails de la musculature, des ongles, etc.). Son bras droit est allongé vers l’arrière, comme un nageur qui nagerait un crawl puissant!

Le Rhône présente une grande force, traits du visage sévère, cheveux en pétard, bars gauche tendu vers l’avant et écartant les algues (remarquez au passage le grand soin accordé aux détails de la musculature, des ongles, etc.). Son bras droit est allongé vers l’arrière, comme un nageur qui nagerait un crawl puissant! A ses côtés, la Saône, également nue, semble à moitié noyée, abandonnée les yeux fermés, les doigts de la main gauche qui s’enfoncent dans l’eau et ses cheveux qui flottent, le dos cambré vers l’arrière.

A ses côtés, la Saône, également nue, semble à moitié noyée, abandonnée les yeux fermés, les doigts de la main gauche qui s’enfoncent dans l’eau et ses cheveux qui flottent, le dos cambré vers l’arrière. Le contraste entre les deux personnages est peut-être plus saisissant au niveau des jambes, musclées et en mouvement pour le Rhône, abandonnées aux ondes pour la Saône.

Le contraste entre les deux personnages est peut-être plus saisissant au niveau des jambes, musclées et en mouvement pour le Rhône, abandonnées aux ondes pour la Saône.

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas montré de sculpture d’

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas montré de sculpture d’ Le voici de plus près sur une carte postale ancienne. Bon, ou bien j’ai perdu la main, ou bien il n’y a pas d’informations sur cet élément. J’en ai trouvé des photographies, mais guère plus.

Le voici de plus près sur une carte postale ancienne. Bon, ou bien j’ai perdu la main, ou bien il n’y a pas d’informations sur cet élément. J’en ai trouvé des photographies, mais guère plus.  La sculpture représente une allégorie féminine, vêtue à l’Antique et pieds nus et tenant un registre ou un paquet de feuilles en appui sur sa cuisse droite et un rameau dans sa main gauche. A ses pieds sont figurés des symboles d’abondance, gerbe de blé et corbeille de fruits.

La sculpture représente une allégorie féminine, vêtue à l’Antique et pieds nus et tenant un registre ou un paquet de feuilles en appui sur sa cuisse droite et un rameau dans sa main gauche. A ses pieds sont figurés des symboles d’abondance, gerbe de blé et corbeille de fruits. Après

Après  La Ville de Lyon est représentée assise sur un bloc non sculpté à l’arrière, puisqu’elle était au contact du socle de la République. Elle est habillée à l’Antique, porte des sandales et une couronne.

La Ville de Lyon est représentée assise sur un bloc non sculpté à l’arrière, puisqu’elle était au contact du socle de la République. Elle est habillée à l’Antique, porte des sandales et une couronne. Elle tient de sa main gauche un glaive posé à plat sur ses cuisses tandis qu’elle appuie sa main gauche sur les armoiries de la ville de Lyon encadrées d’un décor de feuilles de vigne et de grappes de raisin.

Elle tient de sa main gauche un glaive posé à plat sur ses cuisses tandis qu’elle appuie sa main gauche sur les armoiries de la ville de Lyon encadrées d’un décor de feuilles de vigne et de grappes de raisin. A sa droite se trouve un enfant tissant de la soie.

A sa droite se trouve un enfant tissant de la soie. Des milliers de gens sont morts au nom de l’idéal de la République, en France et ailleurs dans le monde… Autant sont morts pour le droit de vote pour tous (enfin… pour ces messieurs, mais ces dames ont pardonné, même s’il ne leur a été accordé que depuis 1945). Alors, si vous n’avez pas voté dimanche dernier et qu’il y a un deuxième tour cette semaine dans votre commune, allez voter et faites voter autour de vous! Même si c’est pour voter blanc et que le vote blanc n’est pas encore pris en compte, exprimez-vous! 48% d’abstention dimanche dernier à Poitiers, c’est trop, même si vous ne voulez plus de « super cumulard » (chut, pas de nom, trêve électorale oblige), vous avez le choix entre 4 listes, plus le vote blanc et le vote nul si vous souhaitez protester!

Des milliers de gens sont morts au nom de l’idéal de la République, en France et ailleurs dans le monde… Autant sont morts pour le droit de vote pour tous (enfin… pour ces messieurs, mais ces dames ont pardonné, même s’il ne leur a été accordé que depuis 1945). Alors, si vous n’avez pas voté dimanche dernier et qu’il y a un deuxième tour cette semaine dans votre commune, allez voter et faites voter autour de vous! Même si c’est pour voter blanc et que le vote blanc n’est pas encore pris en compte, exprimez-vous! 48% d’abstention dimanche dernier à Poitiers, c’est trop, même si vous ne voulez plus de « super cumulard » (chut, pas de nom, trêve électorale oblige), vous avez le choix entre 4 listes, plus le vote blanc et le vote nul si vous souhaitez protester! Le monument se compose aujourd’hui d’un haut socle en pierre au sommet duquel est dressée une République en bronze qui porte la signature « E. Peynot sculp. 1889 », pour Émile (Edmond) Peynot (Villeneuve-sur-Yonne, 1850 – 1932), grand prix de Rome en 1880. Il a présenté le modèle en plâtre lors du

Le monument se compose aujourd’hui d’un haut socle en pierre au sommet duquel est dressée une République en bronze qui porte la signature « E. Peynot sculp. 1889 », pour Émile (Edmond) Peynot (Villeneuve-sur-Yonne, 1850 – 1932), grand prix de Rome en 1880. Il a présenté le modèle en plâtre lors du  A l’origine et jusqu’en 1975 (construction du métro qui a entraîné un réaménagement de la place), elle était accompagnée à sa base d’une allégorie de

A l’origine et jusqu’en 1975 (construction du métro qui a entraîné un réaménagement de la place), elle était accompagnée à sa base d’une allégorie de  Son aménagement a changé au fil du temps, sur cette vue colorisée avec au fond la gare de Perrache (la statue du sommet est de dos), les éléments de la base ont été enlevés et un basin a été aménagé à son pied.

Son aménagement a changé au fil du temps, sur cette vue colorisée avec au fond la gare de Perrache (la statue du sommet est de dos), les éléments de la base ont été enlevés et un basin a été aménagé à son pied. Revenons à la République… Elle se dresse debout bien droite, avec un lion assis à sa droite, avec la queue qui s’enroule derrière elle et réapparaît à côté de son côté gauche. Elle lui flatte la tête (même pas peur!) de la main droite et brandit un rameau de la main gauche.

Revenons à la République… Elle se dresse debout bien droite, avec un lion assis à sa droite, avec la queue qui s’enroule derrière elle et réapparaît à côté de son côté gauche. Elle lui flatte la tête (même pas peur!) de la main droite et brandit un rameau de la main gauche. Elle concentre les symboles, coiffée du bonnet phrygien, une étoile à cinq branches sur la ceinture.

Elle concentre les symboles, coiffée du bonnet phrygien, une étoile à cinq branches sur la ceinture. Ouh! Le lion ne semble pas si commode que ça…

Ouh! Le lion ne semble pas si commode que ça… D’autres symboles républicains sont sculptés au sommet du socle, bonnet phrygien à la cocarde sur des cornes d’abondance, coq dressé sur des serpents et (pas trop visible sur ma photographie), symboles de la ville de Lyon.

D’autres symboles républicains sont sculptés au sommet du socle, bonnet phrygien à la cocarde sur des cornes d’abondance, coq dressé sur des serpents et (pas trop visible sur ma photographie), symboles de la ville de Lyon. Lors du Voyage à Nantes en juillet 2012 (voir les liens en fin d’article), j’étais entrée dans l’opéra Graslin à Nantes, dont la façade était encore en cours de restauration. En 1880, la ville de Nantes confie

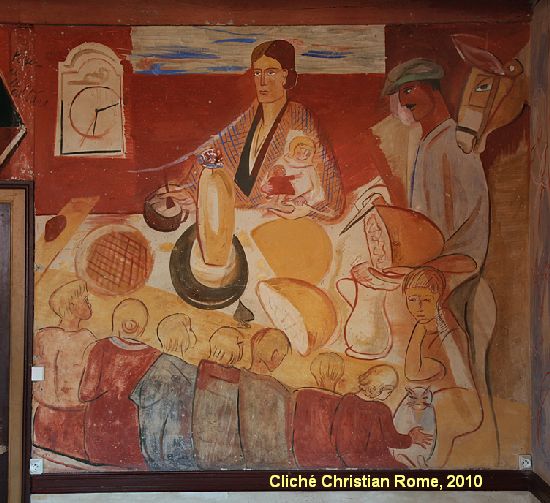

Lors du Voyage à Nantes en juillet 2012 (voir les liens en fin d’article), j’étais entrée dans l’opéra Graslin à Nantes, dont la façade était encore en cours de restauration. En 1880, la ville de Nantes confie  Il s’agit d’une grande toile tendue illustrée de thèmes allégoriques. « Musique, depuis le luth primitif jusqu’aux instruments modernes: accords parfaits. Gloire couronnant la musique moderne », telle est la description qu’en donne l’artiste dans le catalogue du salon. Vous remarquerez que la Gloire aux ailes largement déployées tient aussi… dans la trompette de la Renommée!

Il s’agit d’une grande toile tendue illustrée de thèmes allégoriques. « Musique, depuis le luth primitif jusqu’aux instruments modernes: accords parfaits. Gloire couronnant la musique moderne », telle est la description qu’en donne l’artiste dans le catalogue du salon. Vous remarquerez que la Gloire aux ailes largement déployées tient aussi… dans la trompette de la Renommée! Le dieu Momos ou Momus (fils de la nuit, Nys, frère de Thanatos, la mort) est représenté armé d’une masse d’arme et brandissant le masque de la Comédie. Le catalogue du Salon précise (entre guillements, le reste, ce sont mes commentaires): « Momus, dieu de la raillerie, satyrique jusqu’à l’excès, tourne en ridicule les dieux et les hommes ». Mais juste au-dessus de lui, trône la comédie érotique, la partie du plafond la plus détaillée dans la description du Salon: « Comédie érotique : danse et chant, coquetterie, beauté, etc. ». » Thallo écrivant des comédies érotiques ». La belle est lascivement allongée sur un nuage. « Une jeune fille aux pieds délicats, portant un thyrse qui frémit dans le lierre, danse au son du luth: près d’elle, un jeune homme à la belle chevelure marie, aux accords de la lyre, les accords d’une voix mélodieuse ». Ils se trouvent sur la gauche de Momus. « L’Amour aux cheveux dorés, le riant Bacchus et la belle Cythéris viennent se réjouir au banquet du dieu qui charme la vieillesse (Anacréon) ». Vous voyez l’Amour avec son arc et ses ailes au-dessus d’un couple enlacé?

Le dieu Momos ou Momus (fils de la nuit, Nys, frère de Thanatos, la mort) est représenté armé d’une masse d’arme et brandissant le masque de la Comédie. Le catalogue du Salon précise (entre guillements, le reste, ce sont mes commentaires): « Momus, dieu de la raillerie, satyrique jusqu’à l’excès, tourne en ridicule les dieux et les hommes ». Mais juste au-dessus de lui, trône la comédie érotique, la partie du plafond la plus détaillée dans la description du Salon: « Comédie érotique : danse et chant, coquetterie, beauté, etc. ». » Thallo écrivant des comédies érotiques ». La belle est lascivement allongée sur un nuage. « Une jeune fille aux pieds délicats, portant un thyrse qui frémit dans le lierre, danse au son du luth: près d’elle, un jeune homme à la belle chevelure marie, aux accords de la lyre, les accords d’une voix mélodieuse ». Ils se trouvent sur la gauche de Momus. « L’Amour aux cheveux dorés, le riant Bacchus et la belle Cythéris viennent se réjouir au banquet du dieu qui charme la vieillesse (Anacréon) ». Vous voyez l’Amour avec son arc et ses ailes au-dessus d’un couple enlacé? La scène avec la comédie érotique se poursuit sur le quart suivant.

La scène avec la comédie érotique se poursuit sur le quart suivant. Sur le dernier côté, Oreste, tourmenté par les Furies, symbolise la Tragédie.

Sur le dernier côté, Oreste, tourmenté par les Furies, symbolise la Tragédie. Je me verrai bien prendre un jour place dans ce théâtre pour assister à un opéra de

Je me verrai bien prendre un jour place dans ce théâtre pour assister à un opéra de  D’aucuns défendent ces dernières semaines une vision très rétrograde de la famille. J’en ai retrouvé une qui doit bien leur plaire dans mes photographies (prises en février 2012): elle se trouve dans le square d’Ajaccio, dans le 7e arrondissement de Paris, un square créé en 1865 par Jean-Charles Alphand (Grenoble, 1817 – Paris, 1891, enterré au

D’aucuns défendent ces dernières semaines une vision très rétrograde de la famille. J’en ai retrouvé une qui doit bien leur plaire dans mes photographies (prises en février 2012): elle se trouve dans le square d’Ajaccio, dans le 7e arrondissement de Paris, un square créé en 1865 par Jean-Charles Alphand (Grenoble, 1817 – Paris, 1891, enterré au  Ce groupe sculpté en marbre a pour titre « La défense du foyer » et porte la signature « É[mile André] Boisseau » (Varzy, 1842 – Paris, 1923). Cette allégorie de la famille a été sculptée en 1887 et il en existe des versions en bronze et des réductions. Il semble avoir été présenté au

Ce groupe sculpté en marbre a pour titre « La défense du foyer » et porte la signature « É[mile André] Boisseau » (Varzy, 1842 – Paris, 1923). Cette allégorie de la famille a été sculptée en 1887 et il en existe des versions en bronze et des réductions. Il semble avoir été présenté au  Un homme debout (un valeureux gaulois), une femme assise (toute menue et apeurée), un bébé… L’homme tenait un glaive brisé (comme le soldat du

Un homme debout (un valeureux gaulois), une femme assise (toute menue et apeurée), un bébé… L’homme tenait un glaive brisé (comme le soldat du  Un père, une mère, un bébé. Le père est nu, vêtu d’une peau de fauve (tigre?) comme d’un pagne retenu par son baudrier. Il domine la scène et « protège » sa femme et le bébé qu’il ne porte pas (ça serait attenter à sa virilité?) mais qui repose sur les genoux de la mère.

Un père, une mère, un bébé. Le père est nu, vêtu d’une peau de fauve (tigre?) comme d’un pagne retenu par son baudrier. Il domine la scène et « protège » sa femme et le bébé qu’il ne porte pas (ça serait attenter à sa virilité?) mais qui repose sur les genoux de la mère. Le père est chaussé, mais la mère pieds-nus…

Le père est chaussé, mais la mère pieds-nus… … et le bébé tout nu, même s’il a perdu sa main droite et son pénis. Il semble pleurer, grimaçant bouche ouverte et yeux fermés.

… et le bébé tout nu, même s’il a perdu sa main droite et son pénis. Il semble pleurer, grimaçant bouche ouverte et yeux fermés. A poil, ça doit plaire à M. Copé, LOL! (si, si, j’ai lu ça dans

A poil, ça doit plaire à M. Copé, LOL! (si, si, j’ai lu ça dans  (PS: pour répondre à

(PS: pour répondre à  Dans le même esprit, vous croyez que des cheveux longs, c’est en accord avec « un homme »??? Bon, ça doit aller avec « Notre ancêtre le Gaulois bien fort ». Ah les stéréotypes… Belle sculpture mais vision pour le moins rétrograde de la famille et du Gaulois!

Dans le même esprit, vous croyez que des cheveux longs, c’est en accord avec « un homme »??? Bon, ça doit aller avec « Notre ancêtre le Gaulois bien fort ». Ah les stéréotypes… Belle sculpture mais vision pour le moins rétrograde de la famille et du Gaulois!