Depuis l’ouverture du théâtre auditorium de Poitiers (TAP) en 2008, le sort de l’ancien théâtre est en suspens. La ville voudrait bien le vendre à un promoteur immobilier, quitte à sacrifier le cinéma d’art et essai en le reléguant dans des salles partagées et louées dans le cinéma commercial voisin. Poitiers est l’une des salles d’art et essai à une seule salle qui accueille le plus de spectateurs en France, et ces spectateurs dont je suis sont fermement décidés à défendre cette spécificité. un multi-salle d’art et essais, oui, mélangé avec un gestionnaire de salles commerciales, sans les débats, sans le respect des œuvres et du générique, non. Par ailleurs, le grand décor en verre églomisé (une sorte de grand miroir sur lequel sont posées, au dos, des feuilles d’or et d’argent) créé par Robert Pansart en 1954 est remarquable et mériterait une protection au titre des monuments historiques, ainsi que tente de le faire reconnaître notamment Daniel Clauzier, guide-conférencier de la ville. Un groupe facebook a aussi été créé pour la défense de l’ancien théâtre de Poitiers. Mais je vous reparlerai de ces verres églomisés quand j’aurai réussi à faire des photographies correctes de cette œuvre, pas facile, entre les reflets et autres obstacles (suivre le dernier lien…)…

Depuis l’ouverture du théâtre auditorium de Poitiers (TAP) en 2008, le sort de l’ancien théâtre est en suspens. La ville voudrait bien le vendre à un promoteur immobilier, quitte à sacrifier le cinéma d’art et essai en le reléguant dans des salles partagées et louées dans le cinéma commercial voisin. Poitiers est l’une des salles d’art et essai à une seule salle qui accueille le plus de spectateurs en France, et ces spectateurs dont je suis sont fermement décidés à défendre cette spécificité. un multi-salle d’art et essais, oui, mélangé avec un gestionnaire de salles commerciales, sans les débats, sans le respect des œuvres et du générique, non. Par ailleurs, le grand décor en verre églomisé (une sorte de grand miroir sur lequel sont posées, au dos, des feuilles d’or et d’argent) créé par Robert Pansart en 1954 est remarquable et mériterait une protection au titre des monuments historiques, ainsi que tente de le faire reconnaître notamment Daniel Clauzier, guide-conférencier de la ville. Un groupe facebook a aussi été créé pour la défense de l’ancien théâtre de Poitiers. Mais je vous reparlerai de ces verres églomisés quand j’aurai réussi à faire des photographies correctes de cette œuvre, pas facile, entre les reflets et autres obstacles (suivre le dernier lien…)…

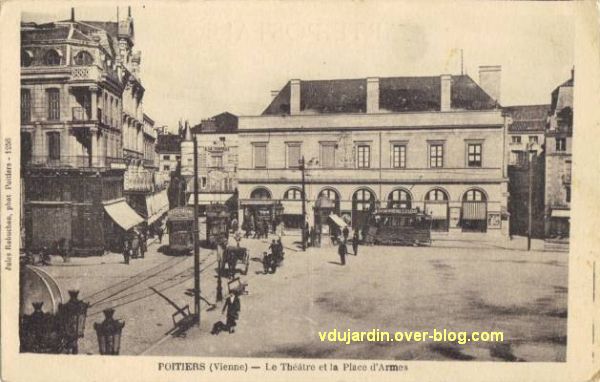

En attendant, je vous propose une visite des façades du théâtre précédent, élevé sur la place d’Armes (pardon, son nom officiel est la place Leclerc, mais personne à Poitiers ne l’appelle ainsi…), à partir d’une série de cartes postales anciennes. Le premier théâtre fut construit en 1819, sur un projet de Vétault fils et de Zacharie Galland. Ici, la façade sur la place, sur une vue de Jules Robuchon, donc entre 1898 et 1922.

En attendant, je vous propose une visite des façades du théâtre précédent, élevé sur la place d’Armes (pardon, son nom officiel est la place Leclerc, mais personne à Poitiers ne l’appelle ainsi…), à partir d’une série de cartes postales anciennes. Le premier théâtre fut construit en 1819, sur un projet de Vétault fils et de Zacharie Galland. Ici, la façade sur la place, sur une vue de Jules Robuchon, donc entre 1898 et 1922.

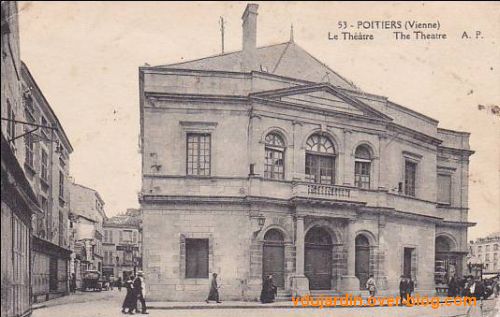

À peu près à la même époque, la façade sur la rue de la Marne, où se trouvait l’entrée…

À peu près à la même époque, la façade sur la rue de la Marne, où se trouvait l’entrée…

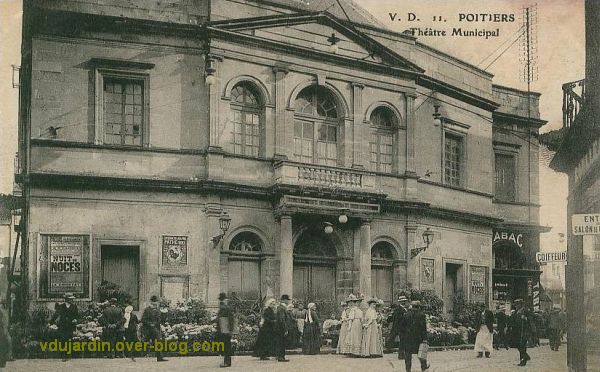

Une autre vue, surtout pour la tenue des passants et le marché aux fleurs qui se tenait ce jour là…

Une autre vue, surtout pour la tenue des passants et le marché aux fleurs qui se tenait ce jour là…

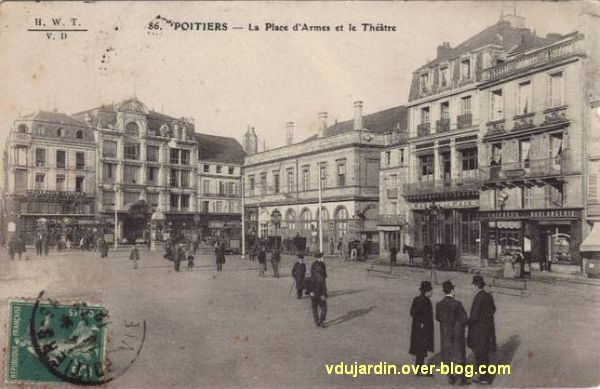

Retournons sur la place, avec une vue colorisée… Les Poitevins reconnaîtront les bistrots, mais bien sûr pas le tramway (devenu après guerre un trolley bus).

Retournons sur la place, avec une vue colorisée… Les Poitevins reconnaîtront les bistrots, mais bien sûr pas le tramway (devenu après guerre un trolley bus).

Encore une vue qui montre aussi les galeries qui ont été incendiées en 1961 et remplacées en 1963 par la hideuse façade du magasin le Printemps, mais c’est aussi une autre histoire dont je vous reparlerai.

Encore une vue qui montre aussi les galeries qui ont été incendiées en 1961 et remplacées en 1963 par la hideuse façade du magasin le Printemps, mais c’est aussi une autre histoire dont je vous reparlerai.

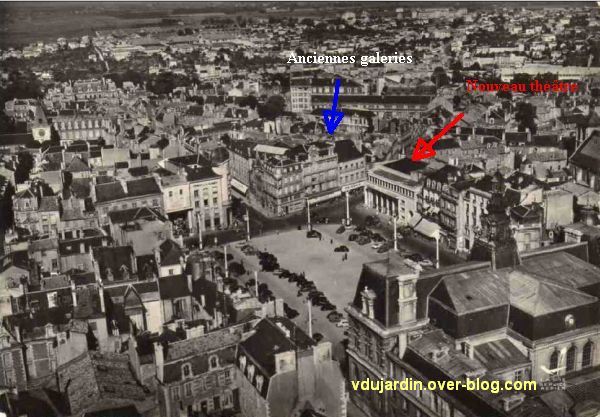

Le théâtre est reconstruit en 1954 par l’architecte Édouard Lardillier (architecte de nombreuses salles de spectacles et cinéma, voir cet article sur un blog spécialisé dans le cinéma), avec une forme en arrondi qui reprend les dimensions du bâtiment précédent. Cette vue aérienne, où l’on voit le nouveau théâtre et les anciennes galeries, a donc été prise entre 1954 et 1961.

Le théâtre est reconstruit en 1954 par l’architecte Édouard Lardillier (architecte de nombreuses salles de spectacles et cinéma, voir cet article sur un blog spécialisé dans le cinéma), avec une forme en arrondi qui reprend les dimensions du bâtiment précédent. Cette vue aérienne, où l’on voit le nouveau théâtre et les anciennes galeries, a donc été prise entre 1954 et 1961.

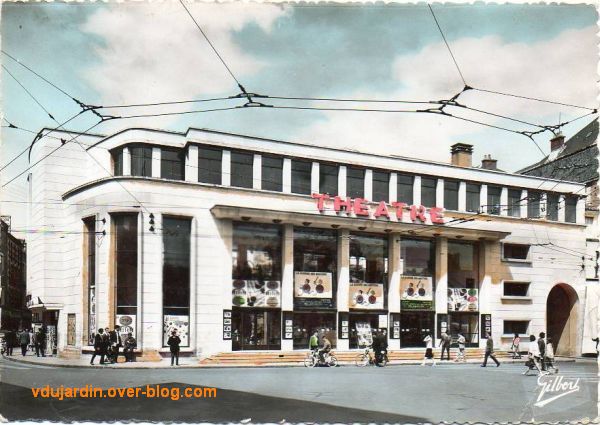

Cette vue de la façade doit dater de peu de temps après la construction du théâtre, puisque l’on y voit encore les caténaires du tramway / trolley-bus… Trolley ici…

Cette vue de la façade doit dater de peu de temps après la construction du théâtre, puisque l’on y voit encore les caténaires du tramway / trolley-bus… Trolley ici…

… mais plus tôt (c’est encore le théâtre précédent) bien un tramway, avec les rails.

… mais plus tôt (c’est encore le théâtre précédent) bien un tramway, avec les rails.

Pour en savoir plus :

Grégory Vouhé, Théâtre de Poitiers, pour Pansart et Lardillier, L’Actualité Poitou-Charentes, n° 97, juillet 2012, p. 25.

Daniel Clauzier et Laurent Prysmicki, Poitiers. Le théâtre municipal, une salle de spectacle du milieu du XXe siècle, Bulletin monumental, tome 172-1, 2014, p. 65-68.

Sur les différents cinémas de Poitiers au fil du temps: voir l’article de Laurent Comar.

PS : voir le blog du Comité de défense de l’ancien théâtre de Poitiers, avec de très belles photographies de Laurent Prysmicki.

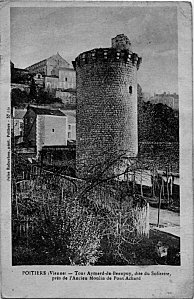

L’ancien bourg de Saint-Hilaire et la porte du Pont Achard, au-dessus de la Boivre au sud de Poitiers, étaient défendus par divers ouvrages fortifiés. L’une des tours, au nord du pont, dite tour Aymar de Beaupuy, est toujours conservée. Je vous la montre ici sur une carte postale ancienne…

L’ancien bourg de Saint-Hilaire et la porte du Pont Achard, au-dessus de la Boivre au sud de Poitiers, étaient défendus par divers ouvrages fortifiés. L’une des tours, au nord du pont, dite tour Aymar de Beaupuy, est toujours conservée. Je vous la montre ici sur une carte postale ancienne… … car elle est aujourd’hui située dans une propriété privée, et la seule façon de la voir est de franchir le pont (qui passe désormais sur la Boivre et les voies de chemin de fer) et de la voir de loin… Si vous prenez le train de Paris vers Bordeaux (ou La Rochelle) cet été, vous pouvez l’apercevoir fugacement sur votre gauche quand le train repart de la gare…

… car elle est aujourd’hui située dans une propriété privée, et la seule façon de la voir est de franchir le pont (qui passe désormais sur la Boivre et les voies de chemin de fer) et de la voir de loin… Si vous prenez le train de Paris vers Bordeaux (ou La Rochelle) cet été, vous pouvez l’apercevoir fugacement sur votre gauche quand le train repart de la gare… Quant à la porte de Pont Achard, elle a été détruite au 19e siècle et est juste suggérée au sol par de petits pavés, attention, danger pour prendre la photographie ou ralentir dans le flot de voitures pour l’apercevoir… J’y suis passée un soir tard, quand il y avait moins de risque, mais à la limite de faire nuit, la photographie manque donc de luminosité. Je vous montrerai

Quant à la porte de Pont Achard, elle a été détruite au 19e siècle et est juste suggérée au sol par de petits pavés, attention, danger pour prendre la photographie ou ralentir dans le flot de voitures pour l’apercevoir… J’y suis passée un soir tard, quand il y avait moins de risque, mais à la limite de faire nuit, la photographie manque donc de luminosité. Je vous montrerai  Je vous ajoute une petite vue prise depuis la terrasse du presbytère de Saint-Hilaire, en bleu, la porte de Pont-Achard tracée au sol, en rouge, la tour Aymar de Beaupré.

Je vous ajoute une petite vue prise depuis la terrasse du presbytère de Saint-Hilaire, en bleu, la porte de Pont-Achard tracée au sol, en rouge, la tour Aymar de Beaupré. Je suis absente pour trois jours, mais j’ai programmé des articles en mon absence… Un peu de broderie, un peu de lecture, un peu de visites… Je ne suis en revanche pas sûre de pouvoir venir visiter vos blogs…

Je suis absente pour trois jours, mais j’ai programmé des articles en mon absence… Un peu de broderie, un peu de lecture, un peu de visites… Je ne suis en revanche pas sûre de pouvoir venir visiter vos blogs… … un stand pour les frites et les barbecues pour y faire griller la viande tout juste achetée…

… un stand pour les frites et les barbecues pour y faire griller la viande tout juste achetée… … et plus loin,de grandes tables préparées par la Ville pour pique-niquer royalement des produits frais tout juste achetés à la ferme installée pour la journée en ville. Aussi des jeux pour enfants, des promenades en calèche et à poney, des concours, des démonstrations de chien de berger (avec un troupeau d’oies), etc.

… et plus loin,de grandes tables préparées par la Ville pour pique-niquer royalement des produits frais tout juste achetés à la ferme installée pour la journée en ville. Aussi des jeux pour enfants, des promenades en calèche et à poney, des concours, des démonstrations de chien de berger (avec un troupeau d’oies), etc. Sur les grilles en bordure de la terrasse, il y a toujours l’exposition de photographies (portraits et autoportraits de

Sur les grilles en bordure de la terrasse, il y a toujours l’exposition de photographies (portraits et autoportraits de  De là, je suis descendue au jardin, pour y faire une belle cueillette de framboises.

De là, je suis descendue au jardin, pour y faire une belle cueillette de framboises. Aujourd’hui, nous retournons admirer la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. J’ai rédigé cet article pour la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par

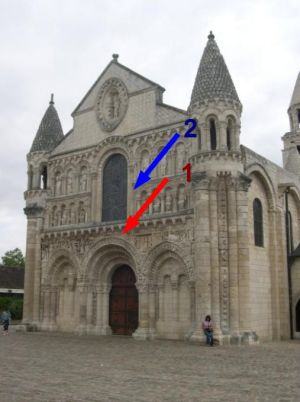

Aujourd’hui, nous retournons admirer la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. J’ai rédigé cet article pour la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par  Le premier, indiqué en rouge sur la première image, repose sur l’archivolte de la voussure du portail central (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). Si vous faites attention, vous avez plus apercevoir sa tête à gauche de l’église de la scène de la Visitation.

Le premier, indiqué en rouge sur la première image, repose sur l’archivolte de la voussure du portail central (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). Si vous faites attention, vous avez plus apercevoir sa tête à gauche de l’église de la scène de la Visitation. Si l’on remonte d’un niveau sur la façade, au niveau des arcatures de la frise d’apôtres, dans un angle se cache un autre dragon. Il a un très curieux corps, avant une grande gueule armée de dents pointues, et fait le dos rond sur une feuille. Sa queue se termine par une tête de serpent.

Si l’on remonte d’un niveau sur la façade, au niveau des arcatures de la frise d’apôtres, dans un angle se cache un autre dragon. Il a un très curieux corps, avant une grande gueule armée de dents pointues, et fait le dos rond sur une feuille. Sa queue se termine par une tête de serpent.

Voici de plus près l’un de ces dragons qui dévore une grappe de fruits.

Voici de plus près l’un de ces dragons qui dévore une grappe de fruits. L’imposte de la porte est également richement décorée, avec au centre une coupe de fruits qui est picorée par deux oiseaux (cela rappelle un peu les motifs fréquents dans l’art roman des

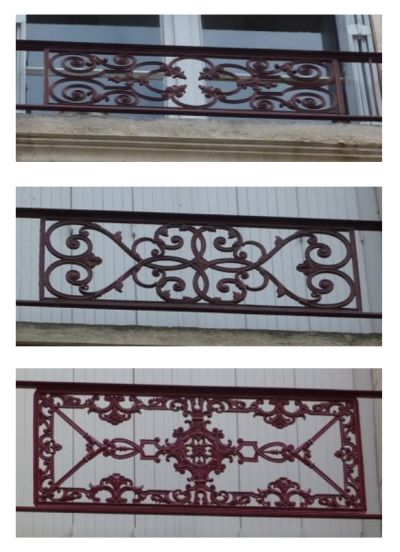

L’imposte de la porte est également richement décorée, avec au centre une coupe de fruits qui est picorée par deux oiseaux (cela rappelle un peu les motifs fréquents dans l’art roman des  Les ferronneries des garde-corps des niveaux supérieurs (sur le montage, de haut en bas, le comble à surcroît, le deuxième et le premier étage) sont plus simples et plus habituelles.

Les ferronneries des garde-corps des niveaux supérieurs (sur le montage, de haut en bas, le comble à surcroît, le deuxième et le premier étage) sont plus simples et plus habituelles. Grâce à Flo, une amie de plusieurs fidèles lectrices de ce blog, j’ai fait la connaissance cette semaine du

Grâce à Flo, une amie de plusieurs fidèles lectrices de ce blog, j’ai fait la connaissance cette semaine du  Il y a quelques semaines, je vous

Il y a quelques semaines, je vous  Et je ne résiste pas à vous

Et je ne résiste pas à vous  Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ, apparaît notamment dans les livres de Jérémie et de Daniel dans l’Ancien Testament, mais aussi dans d’autres livres (voir plus bas). Il a détruit Jérusalem en 587 ou 586 (les exégètes ne sont pas tous d’accord entre eux). Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il est sculpté à droite de la scène de la

Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ, apparaît notamment dans les livres de Jérémie et de Daniel dans l’Ancien Testament, mais aussi dans d’autres livres (voir plus bas). Il a détruit Jérusalem en 587 ou 586 (les exégètes ne sont pas tous d’accord entre eux). Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il est sculpté à droite de la scène de la  Il est représenté comme un roi, couronné et assis frontalement sur un trône, les pieds chaussés reposant sur un repose-pieds. Impossible de se tromper sur son identité, le commanditaire a dû demander au sculpteur d’inscrire sur nom en haut de la figure, mais il s’est un peu emmêlé le burin quand il a été gêné par la tête ou s’est aperçu qu’il allait manquer de place, et il a inséré le deuxième O à l’intérieur du D : NABVCODoNOSOR / REX.

Il est représenté comme un roi, couronné et assis frontalement sur un trône, les pieds chaussés reposant sur un repose-pieds. Impossible de se tromper sur son identité, le commanditaire a dû demander au sculpteur d’inscrire sur nom en haut de la figure, mais il s’est un peu emmêlé le burin quand il a été gêné par la tête ou s’est aperçu qu’il allait manquer de place, et il a inséré le deuxième O à l’intérieur du D : NABVCODoNOSOR / REX.

C’est le

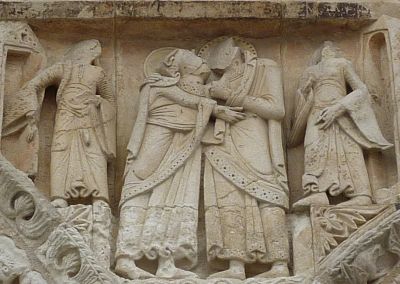

C’est le  Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve

Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve  Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la

Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la  D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth.

D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth. Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots).

Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de

La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de  Pour les fidèles lecteurs, vous devez vous souvenir de cette enseigne avec un homme barbu, nu, assis, tenant un noyer à l’envers, les pieds dépassant de la frondaison, sinon,

Pour les fidèles lecteurs, vous devez vous souvenir de cette enseigne avec un homme barbu, nu, assis, tenant un noyer à l’envers, les pieds dépassant de la frondaison, sinon,  Maintenant, voici une nouvelle photo de l’

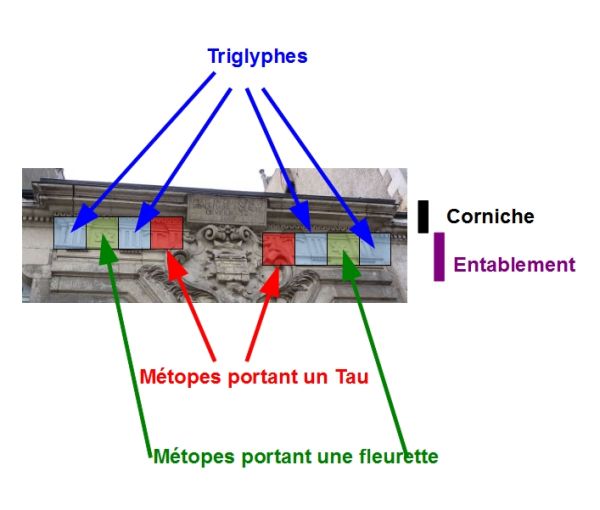

Maintenant, voici une nouvelle photo de l’ Je vous avais promis des éclaircissements de vocabulaire, mais je vous montre d’abord le haut de la façade, en entier cette fois, vous pouvez ainsi voir les Tau (T majuscules) et les fleurettes… (ne fuyez pas, la photo avec les légendes est juste en-dessous) sur les métopes qui alternent avec les triglyphes… de l’entablement, ouf!

Je vous avais promis des éclaircissements de vocabulaire, mais je vous montre d’abord le haut de la façade, en entier cette fois, vous pouvez ainsi voir les Tau (T majuscules) et les fleurettes… (ne fuyez pas, la photo avec les légendes est juste en-dessous) sur les métopes qui alternent avec les triglyphes… de l’entablement, ouf!

Enfin, je vous avais parlé de bossage, cette mise en relief des pierres qui forment le mur. Voici de plus près, vous voyez bien la surface de la pierre et le creusement au niveau des joints pour donner cet effet de relief.

Enfin, je vous avais parlé de bossage, cette mise en relief des pierres qui forment le mur. Voici de plus près, vous voyez bien la surface de la pierre et le creusement au niveau des joints pour donner cet effet de relief.