Je vous invite à relire mon article sur la façade de la gare de Tours avant de commencer celui-ci. Je vous rappelle juste que tout ce décor a été réalisé en 1898 par le sculpteur Henri [Frédéric] Varenne, à l’exception des statues monumentales, allégories des villes desservies par la Compagnie P&O, qu’il a néanmoins réalisées en fait d’après les maquettes des deux sculpteurs retenus, Jean Hugues et Jean-Antoine Injalbert, avec qui il travaillera également quelques années plus tard sur le chantier de l’hôtel de ville, dont il sculptera aussi le décor d’ensemble. Je tire les données (auteurs, dates) du dossier documentaire du service régional de l’inventaire de la région Centre). Ces quatre statues, de gauche à droite, Limoges, Bordeaux, Toulouse et Nantes, se trouvent au sommet des lourdes colonnes qui contrebutent les nefs.

Je vous invite à relire mon article sur la façade de la gare de Tours avant de commencer celui-ci. Je vous rappelle juste que tout ce décor a été réalisé en 1898 par le sculpteur Henri [Frédéric] Varenne, à l’exception des statues monumentales, allégories des villes desservies par la Compagnie P&O, qu’il a néanmoins réalisées en fait d’après les maquettes des deux sculpteurs retenus, Jean Hugues et Jean-Antoine Injalbert, avec qui il travaillera également quelques années plus tard sur le chantier de l’hôtel de ville, dont il sculptera aussi le décor d’ensemble. Je tire les données (auteurs, dates) du dossier documentaire du service régional de l’inventaire de la région Centre). Ces quatre statues, de gauche à droite, Limoges, Bordeaux, Toulouse et Nantes, se trouvent au sommet des lourdes colonnes qui contrebutent les nefs.

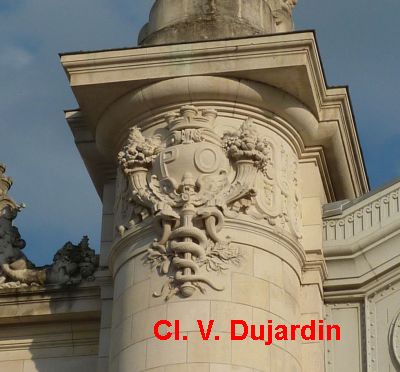

Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Jean Hugues fut chargé de réaliser les allégories des villes de Limoges et de Nantes, aux angles de la gare, qu’il a signées et datées « JEAN HUGUES 1898 ». Ici la signature sur le socle de la ville de Nantes.

Jean Hugues fut chargé de réaliser les allégories des villes de Limoges et de Nantes, aux angles de la gare, qu’il a signées et datées « JEAN HUGUES 1898 ». Ici la signature sur le socle de la ville de Nantes.

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900, Jean Hugues réalisera les allégories de la force et du courage pour le pignon de l’avant-corps gauche de l’hôtel de ville de Tours.

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900, Jean Hugues réalisera les allégories de la force et du courage pour le pignon de l’avant-corps gauche de l’hôtel de ville de Tours.

Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds.

Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds.

Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre…

Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre…

Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de Jean Hugues.

Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de Jean Hugues.

De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail….

De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail….

et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc…

et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc…

Tous les articles sur la gare de Tours : l’ancien embarcadère, la façade par le sculpteur Henri Varenne et le projet de l’architecte Victor Laloux, les allégories de Limoges et Nantes par Jean Hugues, allégories de Bordeaux et Toulouse par Jean-Antoine Injalbert, les céramiques peintes du côté nord (Carcassonne, Langeais, Chinon, Arcachon, Cahors, Luchon et, pas photographiés, Vicq-sur-Cère et Amboise), du côté sud (Azay-le-Rideau, les gorges du Tarn, Loches, Biarritz, Belle-Isle-en-Mer, Josslin, Erdeven, Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie) et leurs signatures (Utzschneider et Compagnie, Alexandre de Geiger, Digoin, Paris, Sarreguemines, Simas, Alain Mothes).

Impossible de trouver s’il est aussi l’auteur des angelots ou putti, mais je ne pense pas… Je n’ai cependant pas trouvé la réponse dans

Impossible de trouver s’il est aussi l’auteur des angelots ou putti, mais je ne pense pas… Je n’ai cependant pas trouvé la réponse dans  La belle exposition du musée montre entre autres les différents plans qui ont été établis lors de cette longue construction (1867-1875) et un ensemble très intéressant autour des œuvres de Pierre Puvis de Chavannes pour l’escalier.

La belle exposition du musée montre entre autres les différents plans qui ont été établis lors de cette longue construction (1867-1875) et un ensemble très intéressant autour des œuvres de Pierre Puvis de Chavannes pour l’escalier. Si vous voulez revoir l’ancien

Si vous voulez revoir l’ancien  De même que pour revoir la façade complète de l’hôtel de ville

De même que pour revoir la façade complète de l’hôtel de ville  Encore une photographie, désolée, c’est un peu déformé, j’ai pris les vues depuis le bas…

Encore une photographie, désolée, c’est un peu déformé, j’ai pris les vues depuis le bas… … Une autre…

… Une autre… … et la dernière.

… et la dernière. Je termine par une vue prise hier de la place d’armes, devant l’hôtel de ville, la mise en place du dallage avance… Des sépultures médiévales ont été trouvées et sont en cours de fouille dans des conditions un peu limité : le chantier n’a pas une vraie opération d’archéologie préventive, c’est-à-dire avant les travaux, mais un suivi du chantier au jour le jour, ce qui n’est pas tout à fait pareil… et la fouille de sépultures médiévales n’a vraiment un sens que si l’on fouille tout le cimetière, pour répondre aux questions sur le recrutement – l’origine des défunts – du cimetière, l’étude des pathologies, etc. Vous pouvez revoir l’historique de ces travaux au fil des articles :

Je termine par une vue prise hier de la place d’armes, devant l’hôtel de ville, la mise en place du dallage avance… Des sépultures médiévales ont été trouvées et sont en cours de fouille dans des conditions un peu limité : le chantier n’a pas une vraie opération d’archéologie préventive, c’est-à-dire avant les travaux, mais un suivi du chantier au jour le jour, ce qui n’est pas tout à fait pareil… et la fouille de sépultures médiévales n’a vraiment un sens que si l’on fouille tout le cimetière, pour répondre aux questions sur le recrutement – l’origine des défunts – du cimetière, l’étude des pathologies, etc. Vous pouvez revoir l’historique de ces travaux au fil des articles :  Après la

Après la  Sur le petit relief à gauche (face principale), les soldats sont embourbés à Arras. Ils ont dû faire appel à un cheval de trait pour tirer un canon posé sur un char à chenilles.

Sur le petit relief à gauche (face principale), les soldats sont embourbés à Arras. Ils ont dû faire appel à un cheval de trait pour tirer un canon posé sur un char à chenilles. Sur le petit relief à droite (face principale), le sculpteur a choisi des hommes en action, au combat ou au transport des armes pour représenter la bataille de Verdun.

Sur le petit relief à droite (face principale), le sculpteur a choisi des hommes en action, au combat ou au transport des armes pour représenter la bataille de Verdun. La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de

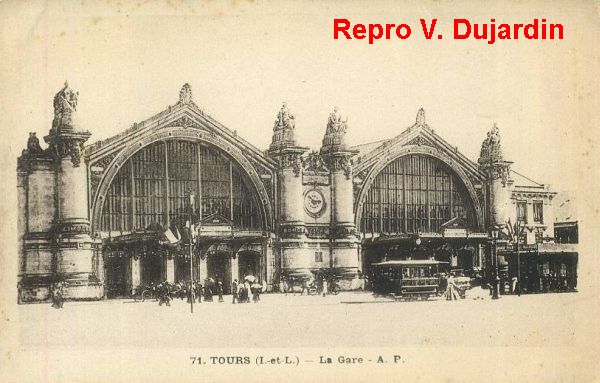

La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de  Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau

Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau  Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,

Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,  Après la

Après la  Sur la face postérieure, à gauche, la bataille de Flandre. Un cycliste ouvre la marche sur la gauche, suivi de soldats qui courbent le dos sous le poids de leur équipement.

Sur la face postérieure, à gauche, la bataille de Flandre. Un cycliste ouvre la marche sur la gauche, suivi de soldats qui courbent le dos sous le poids de leur équipement. Toujours sur la face postérieure mais à droite, la bataille de la Somme dans une grande confusion de chevaux et d’hommes qui semblent à la peine.

Toujours sur la face postérieure mais à droite, la bataille de la Somme dans une grande confusion de chevaux et d’hommes qui semblent à la peine. La frise du côté gauche est consacrée à la bataille de la Marne. Un canon est tiré par quatre chevaux alors que des cavaliers ouvrent la voie.

La frise du côté gauche est consacrée à la bataille de la Marne. Un canon est tiré par quatre chevaux alors que des cavaliers ouvrent la voie. Sur le cartouche au-dessus de l’inscription du côté gauche, un aviateur, casque et lunettes sur la tête, contraste avec les chevaux situé juste au-dessus.

Sur le cartouche au-dessus de l’inscription du côté gauche, un aviateur, casque et lunettes sur la tête, contraste avec les chevaux situé juste au-dessus. En faisant les liens pour ma

En faisant les liens pour ma  Faisons le tour… Voici la femme et le lion presque de dos.

Faisons le tour… Voici la femme et le lion presque de dos. Maintenant, le dos de la femme…

Maintenant, le dos de la femme… Le titre de l’œuvre, et surtout les pieds de madame, la queue et les pattes du lion…

Le titre de l’œuvre, et surtout les pieds de madame, la queue et les pattes du lion… Remontons un peu le regard… Curieux, la dame tient une sorte de forces dans la main droite et semble couper les ongles du lion… Edit de 16h :

Remontons un peu le regard… Curieux, la dame tient une sorte de forces dans la main droite et semble couper les ongles du lion… Edit de 16h :  Sur le socle sont portées la signature (Hte Maindron) et la date (1883). Le plâtre de cette œuvre avait été présenté au salon des artistes de 1869. Pour Poitiers, il s’agit d’une réalisation en marbre (presque 2 m de haut) déposée ici par l’État en 1890 (il figure dans le catalogue du

Sur le socle sont portées la signature (Hte Maindron) et la date (1883). Le plâtre de cette œuvre avait été présenté au salon des artistes de 1869. Pour Poitiers, il s’agit d’une réalisation en marbre (presque 2 m de haut) déposée ici par l’État en 1890 (il figure dans le catalogue du  PS: depuis cet article, il a été nettoyé! Voici la nouvelle photographie.

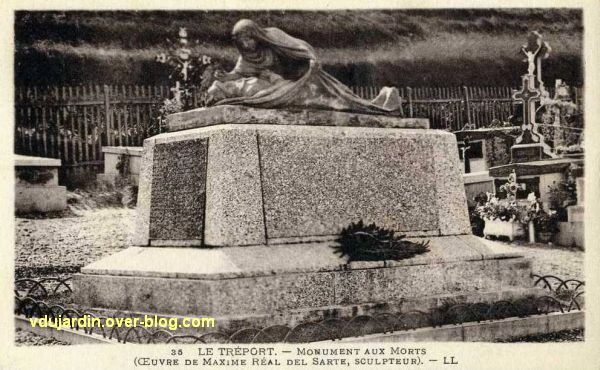

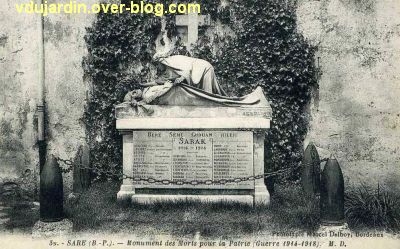

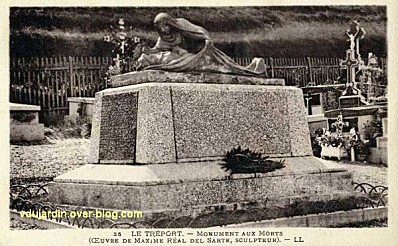

PS: depuis cet article, il a été nettoyé! Voici la nouvelle photographie. Selon Annette Becker (Les Monuments aux Morts – Mémoire de la Grande Guerre, collection Art et Patrimoine, éditions Errance, 1991, notamment pages 24-29), Maxime Réal del Sarte a dressé 38 monuments aux morts et 16 monuments commémorant des faits d’arme, ainsi qu’une quarantaine de Jeanne-d’Arc. Je vous ai déjà montré les monuments de

Selon Annette Becker (Les Monuments aux Morts – Mémoire de la Grande Guerre, collection Art et Patrimoine, éditions Errance, 1991, notamment pages 24-29), Maxime Réal del Sarte a dressé 38 monuments aux morts et 16 monuments commémorant des faits d’arme, ainsi qu’une quarantaine de Jeanne-d’Arc. Je vous ai déjà montré les monuments de

Comme à Poitiers (

Comme à Poitiers ( Aujourd’hui, quelques vues générales, prochainement, des vues de détail, par sculpteur. Voici la face arrière (postérieure).

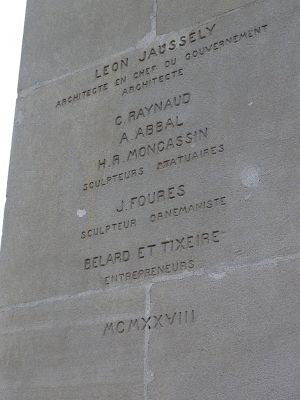

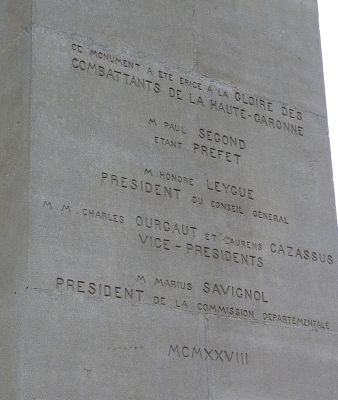

Aujourd’hui, quelques vues générales, prochainement, des vues de détail, par sculpteur. Voici la face arrière (postérieure). En effet, si la conception globale du monument a été confié en 1919 à l’architecte Léon Jaussely (1875-1932, grand prix de Rome en 1903) par le Conseil général de la Haute-Garonne. Il a présenté un projet en forme d’arc de triomphe. Le concours qui a suivi a retenu trois sculpteurs (clic sur les liens suivants pour voir les différents reliefs),

En effet, si la conception globale du monument a été confié en 1919 à l’architecte Léon Jaussely (1875-1932, grand prix de Rome en 1903) par le Conseil général de la Haute-Garonne. Il a présenté un projet en forme d’arc de triomphe. Le concours qui a suivi a retenu trois sculpteurs (clic sur les liens suivants pour voir les différents reliefs),  Le monument fut inauguré en 1928, ainsi que le montre cette dédicace à la longue liste, mais les sculptures de

Le monument fut inauguré en 1928, ainsi que le montre cette dédicace à la longue liste, mais les sculptures de  Pour les longs textes gravés sur les faces internes et externes, je vous invite à lire leur transcription dans le le dossier établi par les archives de la ville de Toulouse (lien direct). Voici le côté droit…

Pour les longs textes gravés sur les faces internes et externes, je vous invite à lire leur transcription dans le le dossier établi par les archives de la ville de Toulouse (lien direct). Voici le côté droit… … et le côté gauche.

… et le côté gauche. L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’

Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’ …et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas…

…et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas… À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou.

À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou. À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées.

À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées. Alors que la chambre de commerce et d’industrie de Poitiers est en train de déménager du centre-ville de Poitiers vers le site du Futuroscope, je vous montre non pas son horrible immeuble à l’angle de la rue du Marché et de la rue Jean-Jaurès, mais l’immeuble art déco qui est juste avant dans la rue du Marché et qui a été vendu par la CCI quand elle a emménagé dans son horrible immeuble voisin. Un peu plus loin, en allant vers

Alors que la chambre de commerce et d’industrie de Poitiers est en train de déménager du centre-ville de Poitiers vers le site du Futuroscope, je vous montre non pas son horrible immeuble à l’angle de la rue du Marché et de la rue Jean-Jaurès, mais l’immeuble art déco qui est juste avant dans la rue du Marché et qui a été vendu par la CCI quand elle a emménagé dans son horrible immeuble voisin. Un peu plus loin, en allant vers  L’immeuble a été conçu par les frères Martineau, Maurice et Lucien, qui ont beaucoup bâti à Poitiers (et leur père Léon avait réalisé le magasin voisin de la maison Vannier, massacrée pour la construction du centre commercial des Cordeliers). La porte centrale est la partie visible la plus ornée.

L’immeuble a été conçu par les frères Martineau, Maurice et Lucien, qui ont beaucoup bâti à Poitiers (et leur père Léon avait réalisé le magasin voisin de la maison Vannier, massacrée pour la construction du centre commercial des Cordeliers). La porte centrale est la partie visible la plus ornée. La porte en fer forgé aurait été réalisée par les ateliers de la Chaînette à Parthenay (je n’ai pas réussi à recouper l’information donnée par Y.-B. Brissaud dans son livre sur Poitiers, mais la société existe toujours

La porte en fer forgé aurait été réalisée par les ateliers de la Chaînette à Parthenay (je n’ai pas réussi à recouper l’information donnée par Y.-B. Brissaud dans son livre sur Poitiers, mais la société existe toujours  Je suis retournée faire des photographies un dimanche, voici la grille fermée…

Je suis retournée faire des photographies un dimanche, voici la grille fermée… …et un détail de son décor.

…et un détail de son décor.

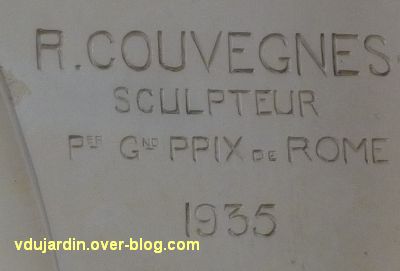

Cette sculpture inspirée de l’Antiquité me semble un peu raide et somme toute très « soviétique », ce qui est un comble pour une chambre de commerce… Mais ce n’est là qu’un avis très personnel. Au centre, Mercure, encadré de Cérès à gauche et Flore à droite. Ces deux charmantes femmes aux longs cheveux dénoués tournent le dos au dieu, assises les jambes allongées sur l’arc de la porte.

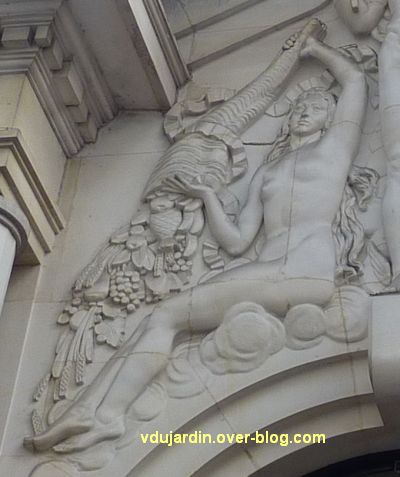

Cette sculpture inspirée de l’Antiquité me semble un peu raide et somme toute très « soviétique », ce qui est un comble pour une chambre de commerce… Mais ce n’est là qu’un avis très personnel. Au centre, Mercure, encadré de Cérès à gauche et Flore à droite. Ces deux charmantes femmes aux longs cheveux dénoués tournent le dos au dieu, assises les jambes allongées sur l’arc de la porte. À gauche (à la droite de Mercure) se tient assise Cérès, déesse des moissons, par extension de l’agriculture et de la fertilité. Elle déverse d’une corne d’abondance sa récolte de blé et de fruits.

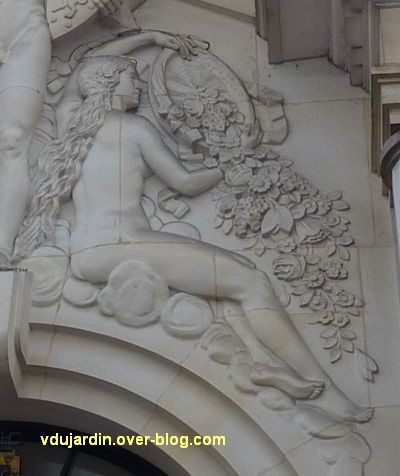

À gauche (à la droite de Mercure) se tient assise Cérès, déesse des moissons, par extension de l’agriculture et de la fertilité. Elle déverse d’une corne d’abondance sa récolte de blé et de fruits. À droite (à la gauche de Mercure), dans une position symétrique, Flore n’est pas vraiment une déesse mais une nymphe qui est réputée favoriser les récoltes. D’un plateau qu’elle tient penché s’échappent fleurs et feuillages.

À droite (à la gauche de Mercure), dans une position symétrique, Flore n’est pas vraiment une déesse mais une nymphe qui est réputée favoriser les récoltes. D’un plateau qu’elle tient penché s’échappent fleurs et feuillages.