Je réédite aujourd’hui un article publié pour la première fois le 7 juin 2008. J’ai complété pour Poitiers, qui n’avait qu’une seule photographie… Aujourd’hui, à quelques jours de l’anniversaire de la loi de séparation des églises et de l’État (le 9 décembre 1905), m’a semblé le bon jour, chaque année, une manifestation des organisations laïques de Poitiers a lieu ce jour là au pied de la statue.

La statue de la Liberté (en fait, La Liberté éclairant le monde) de Frédéric [Auguste] Bartholdi, dont le modèle de 1878 est visible aux arts et métiers à Paris, a fait l’objet de dizaines de copies, plus de deux cents, d’après des sources sûres. Je vous en montre deux aujourd’hui. Elle existe toujours au catalogue du fondeur… Ici la marque, « Fonderie / Val d’Osne / 56 / Sommevoire / Paris », c’est la fonderie bien connue de Durenne. De [Frédéric] Auguste Bartholdi (Colmar, 1834 – Paris, 1904), je vous ai déjà montré la fontaine monumentale à Lyon (1888), le sergent Hoff au cimetière du Père Lachaise à Paris, le monument à Rouget-de-Lisle à Lons-le-Saunier et les répliques des statues de la Liberté à Poitiers et Châteauneuf-la-Forêt, etc.

La statue de la Liberté (en fait, La Liberté éclairant le monde) de Frédéric [Auguste] Bartholdi, dont le modèle de 1878 est visible aux arts et métiers à Paris, a fait l’objet de dizaines de copies, plus de deux cents, d’après des sources sûres. Je vous en montre deux aujourd’hui. Elle existe toujours au catalogue du fondeur… Ici la marque, « Fonderie / Val d’Osne / 56 / Sommevoire / Paris », c’est la fonderie bien connue de Durenne. De [Frédéric] Auguste Bartholdi (Colmar, 1834 – Paris, 1904), je vous ai déjà montré la fontaine monumentale à Lyon (1888), le sergent Hoff au cimetière du Père Lachaise à Paris, le monument à Rouget-de-Lisle à Lons-le-Saunier et les répliques des statues de la Liberté à Poitiers et Châteauneuf-la-Forêt, etc.

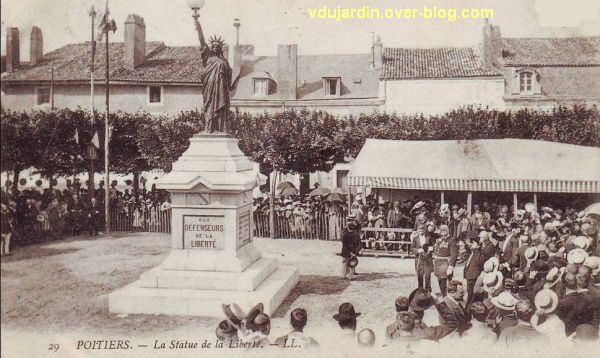

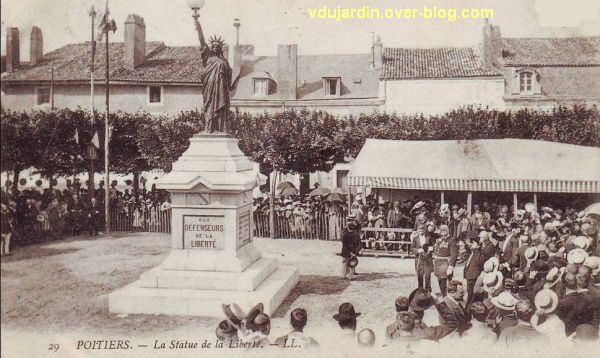

La copie de la statue de la Liberté de Poitiers, financée par les francs-maçons de Poitiers et Neuville-du-Poitou (voir plus bas) a été inaugurée le 14 juillet 1903, cette première carte postale est une photographie de ce jour là. La place du Pilori avait été le lieu d’exécution des basses et hautes œuvres (« exposition » [peine infamante] des condamnés et exécutions), y installer la Liberté qui se libère de ses fers, voir le détail sur le modèle de 1878, était donc très symbolique. Vous pouvez en lire la relation dans ce grand article de l’Avenir de la Vienne numérisé (sur la vue 21, 15 et 16 juillet 1903), consacré à l’inauguration de la copie de la statue de la Liberté à Poitiers et au monument aux morts de 1870 de Châtellerault.

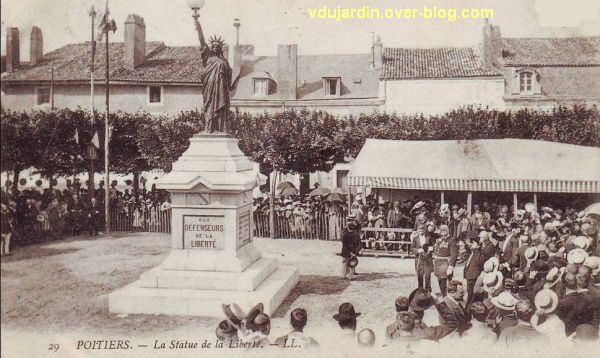

Sur cette autre carte postale ancienne, vous pouvez déjà voir les bancs qui existent toujours aujourd’hui sur la place.

Sur cette autre carte postale ancienne, vous pouvez déjà voir les bancs qui existent toujours aujourd’hui sur la place.

Vous les voyez?

Vous les voyez?

Bon, on s’approche pour mieux voir…

Bon, on s’approche pour mieux voir…

Et la voici de dos.

Et la voici de dos.

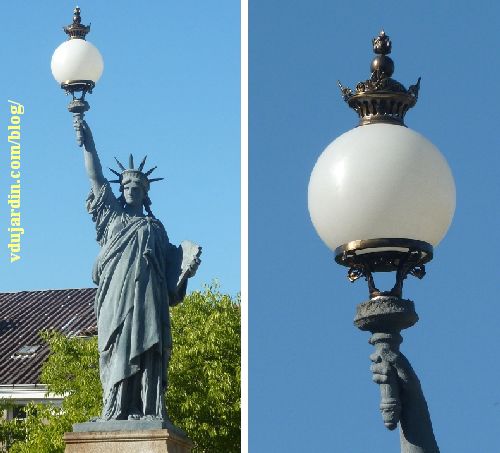

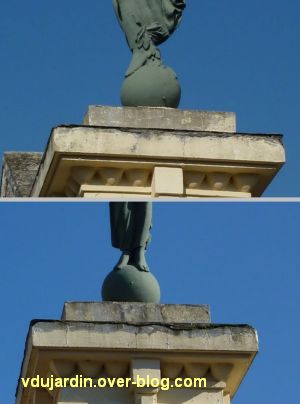

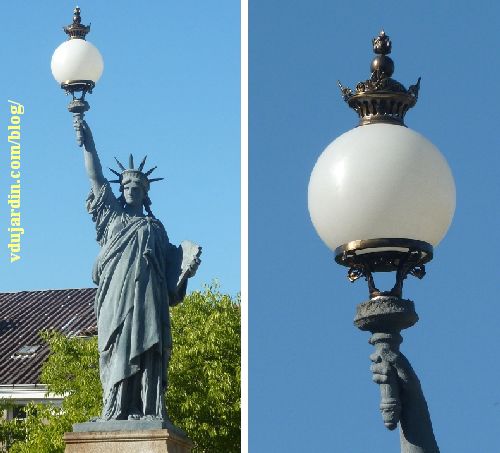

La Liberté porte un flambeau de la main droite, sur les vues anciennes, vous pouvez voir que ce flambeau en forme de suppositoire a remplacé celui d’origine avec un globe, qui a été enlevé je ne sais pas quand…

La Liberté porte un flambeau de la main droite, sur les vues anciennes, vous pouvez voir que ce flambeau en forme de suppositoire a remplacé celui d’origine avec un globe, qui a été enlevé je ne sais pas quand…

[PS: avril 2014, elle a retrouvé un flambeau… ou plutôt un nouveau globe! à suivre bientôt ici! Un petit investissement de 2800€…].

[PS: avril 2014, elle a retrouvé un flambeau… ou plutôt un nouveau globe! à suivre bientôt ici! Un petit investissement de 2800€…].

Vous voulez la voir de face? Pas de panique… la voici.

Vous voulez la voir de face? Pas de panique… la voici.

Dans la main gauche, elle tient les Tables de la Loi qui portent l’inscription » 14 juillet / 1789 / 14 juillet / 1903″.

Dans la main gauche, elle tient les Tables de la Loi qui portent l’inscription » 14 juillet / 1789 / 14 juillet / 1903″.

Elle est représentée à l’Antique, vêtue d’une longue robe avec une coiffure en chignon, recouvert d’un diadème comportant six pointes (l’original en comporte sept, symboles des sept océans).

Elle est représentée à l’Antique, vêtue d’une longue robe avec une coiffure en chignon, recouvert d’un diadème comportant six pointes (l’original en comporte sept, symboles des sept océans).

Sur le socle sont reportés les mots Poitiers et la devise républicaine Liberté, égalité, fraternité, avec un mot par face accompagné d’un texte plus long. Sur la face avec Poitiers, on peut lire « AUX / DEFENSEURS / DE LA LIBERTE ».

Sur le socle sont reportés les mots Poitiers et la devise républicaine Liberté, égalité, fraternité, avec un mot par face accompagné d’un texte plus long. Sur la face avec Poitiers, on peut lire « AUX / DEFENSEURS / DE LA LIBERTE ».

Sur la face Liberté (à droite quand on est face à la statue), « Délibération municipale du 1er Xbre 1902 / Gastonjolet préfet de la Vienne / Surreaux maire de Poitiers / Morain 1er adjoint / Chaveau 2e – / Lemoine entrepreneur ».

Sur la face « égalité » (au dos quand on est face à la statue) : « Quand l’innocence des citoyens / n’est pas assurée / la LIBERTE / ne l’est pas non plus / Montesquieu.

Sur la face « fraternité » (à gauche quand on est face à la statue) : « Élevé par souscriptions / sur l’initiative / des LOGES MACONNIQUES / de Poitiers et de Neuville ».

Il faut préciser que la grande loge est juste à côté, rue du trottoir.

Il faut préciser que la grande loge est juste à côté, rue du trottoir.

En juin 2008, je suivais un stage de couture à la ferme des Ribières à Châteauneuf-la-Forêt, en Haute-Vienne. En plus du site, vous pouvez aussi allez voir leur blog.

En juin 2008, je suivais un stage de couture à la ferme des Ribières à Châteauneuf-la-Forêt, en Haute-Vienne. En plus du site, vous pouvez aussi allez voir leur blog.

Mais cette commune a aussi la particularité d’avoir, comme Poitiers, une copie de la statue de la Liberté (en fait, La Liberté éclairant le monde) de Frédéric-Auguste Bartholdi. Or actuellement (en juin 2008) et depuis quelques semaines, je travaille pour établir la base de données (architecture, indexation des photographies) correspondant à l’ouvrage de Charlotte Pon sur Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes (ouf !) dans la collection Parcours du Patrimoine. Elles me poursuivent jusqu’en week-end (désolée pour la photo, temps déplorable et téléphone portable en guise d’appareil photo).

Mais c’est aussi pour moi l’occasion de vous faire partager le travail de l’inventaire général du patrimoine culturel. Nous étudions, recensons et faisons connaître, d’après la loi de 2004 sur les libertés locales, et aussi dans la réalité, avec dans chaque région des dizaines de milliers de dossiers documentaires sur l’architecture et les objets, et des centaines de milliers de photographies. Depuis février 2007, tous les services régionaux de l’inventaire ont été décentralisés et transférés aux Régions. Progressivement, chacun récupère ses données malmenées par le ministère de la culture pour mieux les valoriser. La masse documentaire est cependant énorme et il faudra plusieurs années pour la mettre totalement à disposition du public par voie numérique. Chaque service possède néanmoins un centre de documentation, généralement ouvert au public. Pour en revenir à Châteauneuf-la-Forêt, la commune a fait l’objet d’un inventaire au début des années 1980, partiellement disponible en ligne sur les bases de données du Ministère de la Culture.

Pour y accéder, c’est néanmoins un parcours du combattant ! Tout d’abord, aller sur la page des bases de données du patrimoine du ministère de la Culture. Cliquer sur » accès géographique » dans l’onglet du haut puis, dans la colonne de gauche, dans la case » Accès aux bases de données « , cliquer sur » Liste des communes de France par département » puis cliquer sur le département 87 dans la carte, et enfin, sur l’un des petits carrés en face de Châteauneuf-la-Forêt, le premier correspond à l’architecture.

Pour avoir la fiche descriptive du monument aux morts, cliquer sur le petit bouton qui ressemble à une page écrite. Après seulement, sur le symbole de dossier vert, qui vous donnera le scan du dossier réalisé en 1981. Mais ce dernier est aussi accessible par ce lien direct (attention, lire 1ère moitié 20e siècle et pas 19e siècle, correction peu lisible au crayon à papier, le monument a été inauguré en 1924).

Je sais, ce n’est pas du tout ergonomique, mais le ministère de la culture à la fâcheuse habitude de modifier la structure de ces bases et les anciens liens d’accès directs à chaque commune, que nous pouvions trouver auparavant, ne fonctionnent plus depuis quelques mois.

Pour information, la colonne suivante dans la liste des communes vous donne accès aux dossiers d’objets mobiliers (pour cette commune tous consacrés au mobilier de l’église), la troisième colonne aux photographies, la dernière colonne aux références documentaires. Pour Châteauneuf-la-Forêt, elle n’est pas renseignée, parce qu’il s’agit de dossier ancien, mais le service régional de l’inventaire du Limousin a réalisé ce dépouillement bibliographique, il n’est » juste » pas pris en compte par le Ministère de la culture.

Pour ceux que ça intéresserait, voici le lien vers le site du service régional de l’inventaire de Poitou-Charentes, où je travaille. Sur ce site, vous trouverez notamment deux dossiers importants : l’un sur le patrimoine industriel, et l’autre sur la Nouvelle-France et ses traces en Poitou-Charentes… et des dizaines d’autres depuis la première publication de cet article en 2008…

Bonne découverte !

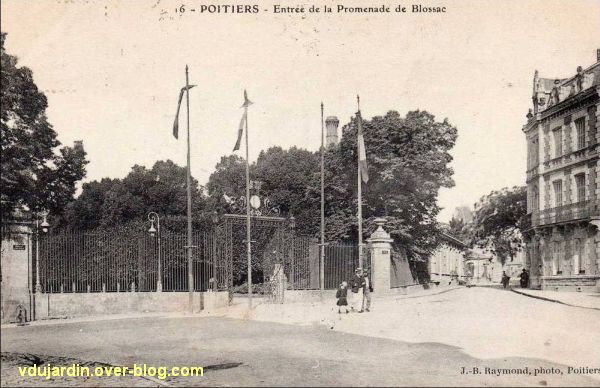

On l’aperçoit ici à droite sur une carte postale ancienne, prise pour voir certes l’entrée du parc de Blossac.

On l’aperçoit ici à droite sur une carte postale ancienne, prise pour voir certes l’entrée du parc de Blossac. Au rez-de-chaussée, la porte est encadrée de deux atlantes qui supportent le balcon du premier étage.

Au rez-de-chaussée, la porte est encadrée de deux atlantes qui supportent le balcon du premier étage. Ces atlantes sont représentés au-dessus de la ceinture, dans la même position que de nombreux atlantes.

Ces atlantes sont représentés au-dessus de la ceinture, dans la même position que de nombreux atlantes. Vous pouvez par exemple revoir pour comparaison les atlantes de François-Léon Sicard (Tours, 1862 – Paris, 1934) pour l’hôtel de ville de Tours.

Vous pouvez par exemple revoir pour comparaison les atlantes de François-Léon Sicard (Tours, 1862 – Paris, 1934) pour l’hôtel de ville de Tours. Voici un détail de la porte-fenêtre du premier étage et de son balcon avec un garde-corps en ferronnerie.

Voici un détail de la porte-fenêtre du premier étage et de son balcon avec un garde-corps en ferronnerie. Et le linteau sculpté de cette fenêtre.

Et le linteau sculpté de cette fenêtre. Sur la lucarne tout en haut est inscrite la date de la construction, 1869.

Sur la lucarne tout en haut est inscrite la date de la construction, 1869. Avec un détail, c’est plus facile à lire.

Avec un détail, c’est plus facile à lire. Désolée pour le contre-jour… A l’arrière se trouve un escalier semi-hors-oeuvre, visible depuis la rue, et un grand parc, visible seulement en photographie aérienne.

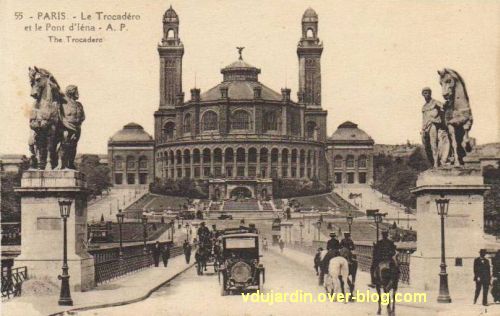

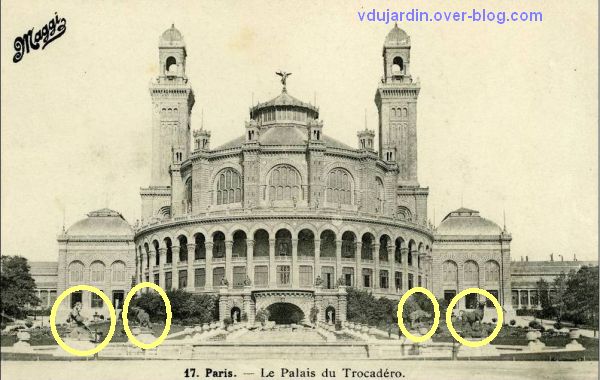

Désolée pour le contre-jour… A l’arrière se trouve un escalier semi-hors-oeuvre, visible depuis la rue, et un grand parc, visible seulement en photographie aérienne. L’ancienne fontaine du palais du Trocadéro avait été construite en 1878 pour l’exposition universelle de Paris. Elle a été détruite en 1935, comme le palais, pour laisser place à ceux que l’on voit aujourd’hui, inaugurés pour l’exposition internationale de 1937. Je vais donc vous montrer aujourd’hui des cartes postales anciennes…

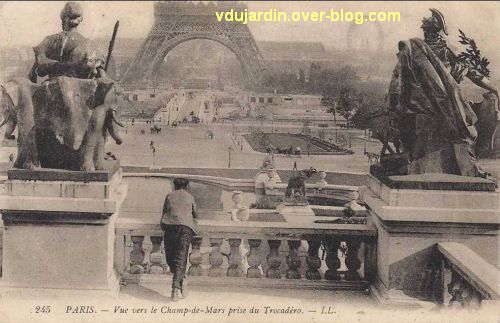

L’ancienne fontaine du palais du Trocadéro avait été construite en 1878 pour l’exposition universelle de Paris. Elle a été détruite en 1935, comme le palais, pour laisser place à ceux que l’on voit aujourd’hui, inaugurés pour l’exposition internationale de 1937. Je vais donc vous montrer aujourd’hui des cartes postales anciennes… Juste dans l’axe, on voit la tour Eiffel…

Juste dans l’axe, on voit la tour Eiffel… Cette fontaine était entourée de quatre statues de bronze monumentales, dues chacune à un sculpteur différent.

Cette fontaine était entourée de quatre statues de bronze monumentales, dues chacune à un sculpteur différent.

Après 1935, ces sculptures se sont promenées… Le bœuf est devenu… un taureau et se trouve désormais à Nîmes, je n’en ai pas de photographie numérique personnelle… il faudra attendre que j’aille à Nîmes!

Après 1935, ces sculptures se sont promenées… Le bœuf est devenu… un taureau et se trouve désormais à Nîmes, je n’en ai pas de photographie numérique personnelle… il faudra attendre que j’aille à Nîmes! Quant aux trois autres, ils sont installés depuis 1985 sur le parvis devant le musée d’Orsay, je vous les montrerai un par un lors des prochains samedis… Voir le

Quant aux trois autres, ils sont installés depuis 1985 sur le parvis devant le musée d’Orsay, je vous les montrerai un par un lors des prochains samedis… Voir le  Aujourd’hui, nous retournons à Confolens, ou plutôt juste à côté, à Lessac, toujours avec des photographies de mars 2010. Le monument aux morts se dresse sur la place près de l’église. Il comporte une Victoire en bronze, commandée en 1926, installée sur un haut socle et inaugurée le 11 novembre 1928. La Victoire est l’œuvre de Henri-Charles Pourquet (1877-1943), qui a réalisé pas mal de monuments aux morts en France, et qui fut l’élève de Louis Barrias (dont je vous ai montré

Aujourd’hui, nous retournons à Confolens, ou plutôt juste à côté, à Lessac, toujours avec des photographies de mars 2010. Le monument aux morts se dresse sur la place près de l’église. Il comporte une Victoire en bronze, commandée en 1926, installée sur un haut socle et inaugurée le 11 novembre 1928. La Victoire est l’œuvre de Henri-Charles Pourquet (1877-1943), qui a réalisé pas mal de monuments aux morts en France, et qui fut l’élève de Louis Barrias (dont je vous ai montré  La Victoire est ailée, comme il est de coutume, et est vêtue d’une longue robe à l’Antique. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’elle tient une couronne végétale dans chaque main (mais Pourquet avait fait de même pour le monument au mort de Corvol-l’Orgueilleux, détruit en 1992, avec une Victoire en plâtre recouvert de bronze).

La Victoire est ailée, comme il est de coutume, et est vêtue d’une longue robe à l’Antique. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’elle tient une couronne végétale dans chaque main (mais Pourquet avait fait de même pour le monument au mort de Corvol-l’Orgueilleux, détruit en 1992, avec une Victoire en plâtre recouvert de bronze). Elle porte également un casque de Poilu, attribut assez fréquent (voir le

Elle porte également un casque de Poilu, attribut assez fréquent (voir le  Elle a les pieds nus posés sur une sphère. Sur le côté est posée une branche de laurier.

Elle a les pieds nus posés sur une sphère. Sur le côté est posée une branche de laurier.

Je commence par la scène de la Nativité. Marie, tout juste accouchée, est allongée sur un riche lit et présente (la main gauche ouverte vers lui) le petit Jésus qui vient de naître.

Je commence par la scène de la Nativité. Marie, tout juste accouchée, est allongée sur un riche lit et présente (la main gauche ouverte vers lui) le petit Jésus qui vient de naître.

À droite de la Nativité, le bain de l’Enfant, qui est une scène apocryphe, c’est-à-dire pas dans les quatre Évangiles officiels, enfin, reconnus par l’Église pour être plus exacte, racontée par exemple dans le proto-évangile de Jacques, qui narre l’enfance de Jésus, ou, dans une version un peu différente, dans l’évangile du Pseudo-Mathieu. Jésus est baigné dans un baquet dont la forme rappelle celle du calice, dont la partie haute semble être décorée de pierreries. Attention, il ne faut pas confondre cette scène avec le baptême du Christ, qui lui est administré à l’âge adulte. Ici, nous sommes juste après la naissance, donc après l’annonce aux bergers mais sans doute avant l’adoration des mages. Deux femmes, interprétées souvent comme des sages-femmes, aux genoux fléchis, encadrent le baquet en maintenant Jésus. Cette scène se trouve sur de nombreuses icônes de l’église orthodoxe. Je vous propose d’aller voir une de ces icônes sur un

À droite de la Nativité, le bain de l’Enfant, qui est une scène apocryphe, c’est-à-dire pas dans les quatre Évangiles officiels, enfin, reconnus par l’Église pour être plus exacte, racontée par exemple dans le proto-évangile de Jacques, qui narre l’enfance de Jésus, ou, dans une version un peu différente, dans l’évangile du Pseudo-Mathieu. Jésus est baigné dans un baquet dont la forme rappelle celle du calice, dont la partie haute semble être décorée de pierreries. Attention, il ne faut pas confondre cette scène avec le baptême du Christ, qui lui est administré à l’âge adulte. Ici, nous sommes juste après la naissance, donc après l’annonce aux bergers mais sans doute avant l’adoration des mages. Deux femmes, interprétées souvent comme des sages-femmes, aux genoux fléchis, encadrent le baquet en maintenant Jésus. Cette scène se trouve sur de nombreuses icônes de l’église orthodoxe. Je vous propose d’aller voir une de ces icônes sur un

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « .

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « . Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le

Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le  Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite.

Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite. Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.

Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.

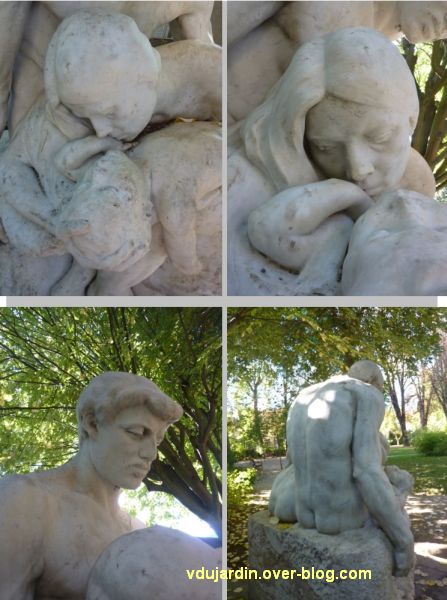

Ce groupe sculpté est beaucoup plus récent et est daté de 1905, année où il a aussi été présenté au

Ce groupe sculpté est beaucoup plus récent et est daté de 1905, année où il a aussi été présenté au  Ce groupe en marbre a subi de nombreuses dégradations, en particulier, l’enfant a eu les bras et les jambes fracturés…

Ce groupe en marbre a subi de nombreuses dégradations, en particulier, l’enfant a eu les bras et les jambes fracturés…

Je vous emmène à nouveau visiter la façade occidentale de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers, sculptés sans doute au milieu du 13e siècle, dans un style gothique., un siècle après le début de la construction de l’édifice Alors qu’en Poitou-Charentes (contrairement à d’autres régions), il n’y a pas de tympan sculpté à l’époque romane, nous trouvons juste après des chefs-d’œuvre de sculpture sur les trois tympans de cette façade.je vous ai déjà montré le portail central avec le

Je vous emmène à nouveau visiter la façade occidentale de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers, sculptés sans doute au milieu du 13e siècle, dans un style gothique., un siècle après le début de la construction de l’édifice Alors qu’en Poitou-Charentes (contrairement à d’autres régions), il n’y a pas de tympan sculpté à l’époque romane, nous trouvons juste après des chefs-d’œuvre de sculpture sur les trois tympans de cette façade.je vous ai déjà montré le portail central avec le  Saint Thomas est rarement représenté sur les cathédrales. On le trouve par exemple isolé dans l’ébrasement du portail nord de la façade occidentale de la cathédrale de Strasbourg. Mais Poitiers est probablement le seul tympan entièrement consacré à la vie de l’apôtre Thomas. Le tympan est organisé en deux registres, séparé par une ligne horizontale ondulée (symbolisant les nuages) et interrompue.

Saint Thomas est rarement représenté sur les cathédrales. On le trouve par exemple isolé dans l’ébrasement du portail nord de la façade occidentale de la cathédrale de Strasbourg. Mais Poitiers est probablement le seul tympan entièrement consacré à la vie de l’apôtre Thomas. Le tympan est organisé en deux registres, séparé par une ligne horizontale ondulée (symbolisant les nuages) et interrompue. Sur le registre inférieur se trouvent trois groupes de trois personnages, plus les deux anges du rouleau qui participent à la gloire du Christ mais aussi observent cette scène.

Sur le registre inférieur se trouvent trois groupes de trois personnages, plus les deux anges du rouleau qui participent à la gloire du Christ mais aussi observent cette scène. Sous les pieds de ces deux anges se trouvent des petits monstres simiesques (d’habitude plutôt associés aux forces du mal), voici celui de gauche…

Sous les pieds de ces deux anges se trouvent des petits monstres simiesques (d’habitude plutôt associés aux forces du mal), voici celui de gauche… … et celui de droite. Sous les pieds des anges du portail de la Vierge se trouvent aussi des personnages, mais il s’agit alors de deux femmes prosternées.

… et celui de droite. Sous les pieds des anges du portail de la Vierge se trouvent aussi des personnages, mais il s’agit alors de deux femmes prosternées. Sur la scène de gauche, trois personnes debout portent des livres, celui de droite avec une inscription. Il s’agit d’apôtres.. Derrière eux se tient un ange qui les observe tout en participant à la scène du rouleau.

Sur la scène de gauche, trois personnes debout portent des livres, celui de droite avec une inscription. Il s’agit d’apôtres.. Derrière eux se tient un ange qui les observe tout en participant à la scène du rouleau. Au centre, un personnage jeune (imberbe) et saint (auréolé), sans doute aussi un apôtre, regarde Thomas, au centre, mettre le doigt dans la plaie du Christ (dont on devine à peine la croix sur le nimbe) qui leur fait face.

Au centre, un personnage jeune (imberbe) et saint (auréolé), sans doute aussi un apôtre, regarde Thomas, au centre, mettre le doigt dans la plaie du Christ (dont on devine à peine la croix sur le nimbe) qui leur fait face. Sur la scène de droite, on retrouve deux hommes barbus et un imberbe. Celui de gauche semble porter un rouleau, celui du centre une croix et celui de droite un livre enfermé dans un coffret orné de pierreries. Ce sont également des apôtres. Parmi les sept apôtres / disciples accompagnant Thomas, Marie-Thérèse Camus a reconnu Pierre, André et Jean, je trouve que les attributs ne sont pas très clairs et ne permettent pas d’identification certaine (mais bon, je ne suis pas spécialiste de la sculpture religieuse…). Derrière, l’ange qui participe à l’autre scène tout en regardant celle-ci.

Sur la scène de droite, on retrouve deux hommes barbus et un imberbe. Celui de gauche semble porter un rouleau, celui du centre une croix et celui de droite un livre enfermé dans un coffret orné de pierreries. Ce sont également des apôtres. Parmi les sept apôtres / disciples accompagnant Thomas, Marie-Thérèse Camus a reconnu Pierre, André et Jean, je trouve que les attributs ne sont pas très clairs et ne permettent pas d’identification certaine (mais bon, je ne suis pas spécialiste de la sculpture religieuse…). Derrière, l’ange qui participe à l’autre scène tout en regardant celle-ci. Au centre du registre supérieur se trouve une maison portée vers le ciel par deux anges, alors qu’un ange sort de chacune des deux portes au rez-de-chaussée de cette maison et deux autres sont accoudés aux fenêtres. Quatre têtes sont représentées sous la maison. Il fait allusion à la légende rapportée dans la légende dorée (écrite par Jacques de Voragine au début du 13e siècle) de Thomas aux Indes. Celui-ci avait dilapidé tout l’argent donné par le roi des Indes pour construire un palais en le distribuant aux pauvres. Le roi l’avait condamné à mort, mais son frère, mourant, avait eu la vision dans le ciel un palais (représenté par cette maison) en or, en argent et en pierreries.Thomas est alors gracié, le roi se convertit au christianisme et reçut le baptême.

Au centre du registre supérieur se trouve une maison portée vers le ciel par deux anges, alors qu’un ange sort de chacune des deux portes au rez-de-chaussée de cette maison et deux autres sont accoudés aux fenêtres. Quatre têtes sont représentées sous la maison. Il fait allusion à la légende rapportée dans la légende dorée (écrite par Jacques de Voragine au début du 13e siècle) de Thomas aux Indes. Celui-ci avait dilapidé tout l’argent donné par le roi des Indes pour construire un palais en le distribuant aux pauvres. Le roi l’avait condamné à mort, mais son frère, mourant, avait eu la vision dans le ciel un palais (représenté par cette maison) en or, en argent et en pierreries.Thomas est alors gracié, le roi se convertit au christianisme et reçut le baptême. Dans la partie gauche du registre supérieur se trouvent trois personnages debout au centre, un quatrième, accroupi devant eux, les regarde alors qu’un cinquième est agenouillé en position de prière à l’arrière.

Dans la partie gauche du registre supérieur se trouvent trois personnages debout au centre, un quatrième, accroupi devant eux, les regarde alors qu’un cinquième est agenouillé en position de prière à l’arrière. Sur la droite du registre supérieur, quatre personnages discutent debout et légèrement penchés (le premier pourrait être Thomas) devant un cinquième assis devant eux (sans doute le frère mourant du roi) et un sixième agenouillé à l’arrière de la scène.

Sur la droite du registre supérieur, quatre personnages discutent debout et légèrement penchés (le premier pourrait être Thomas) devant un cinquième assis devant eux (sans doute le frère mourant du roi) et un sixième agenouillé à l’arrière de la scène.

Les architectes ont décidé de jouer sur une architecture avec des poteaux en béton bien visibles en façade. Le rez-de-chaussée, qui devait renfermer des bureaux, se présente comme un gros bloc en saillie. Le porche est traversant et donne accès à la cour en arrière. Pour les étages, éclairés par de larges fenêtres, ils ont joué sur les formes droites pour les avant-corps et arrondies au centre (formant une sorte de V en retrait par rapport à l’alignement de la rue). Au dernier étage, une fausse balustrade forme un garde-corps devant les grandes fenêtres. Le toit est débordant avec un décor de cercles sous le chéneau.

Les architectes ont décidé de jouer sur une architecture avec des poteaux en béton bien visibles en façade. Le rez-de-chaussée, qui devait renfermer des bureaux, se présente comme un gros bloc en saillie. Le porche est traversant et donne accès à la cour en arrière. Pour les étages, éclairés par de larges fenêtres, ils ont joué sur les formes droites pour les avant-corps et arrondies au centre (formant une sorte de V en retrait par rapport à l’alignement de la rue). Au dernier étage, une fausse balustrade forme un garde-corps devant les grandes fenêtres. Le toit est débordant avec un décor de cercles sous le chéneau. Pour l’immeuble construit pour le dentiste Rat aux 21 et 23 rue d’Alsace-Lorraine, ils ont choisi encore des formes rondes, mais en saillie cette fois, formant comme une ré-interprétation du bow-window. Comme dans l’immeuble précédent, le rez-de-chaussée est prévu pour des bureaux et le porche est traversant.

Pour l’immeuble construit pour le dentiste Rat aux 21 et 23 rue d’Alsace-Lorraine, ils ont choisi encore des formes rondes, mais en saillie cette fois, formant comme une ré-interprétation du bow-window. Comme dans l’immeuble précédent, le rez-de-chaussée est prévu pour des bureaux et le porche est traversant. Ici aussi, la structure porteuse en béton est visible de l’extérieur, avec des colonnes rondes sur la partie en saillie.

Ici aussi, la structure porteuse en béton est visible de l’extérieur, avec des colonnes rondes sur la partie en saillie. Seule concession au décor, cette tête de femme sculptée au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée, aux cheveux enroulés en volute qui ne parviennent pas à animer sa face rigide.

Seule concession au décor, cette tête de femme sculptée au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée, aux cheveux enroulés en volute qui ne parviennent pas à animer sa face rigide. Le troisième immeuble que je souhaite vous présenter aujourd’hui se trouve rue du Marché. Il a été construit pour la Banque nationale de crédit (c’est aujourd’hui une boutique). Il a été réalisé en lien avec les frères Auguste (1874-1954) et Gustave (1876-1952) Perret, oui, ceux de la reconstruction du Havre, ils étaient alors les architectes de la Banque nationale de crédit à Paris. La rue manque sérieusement de recul pour prendre la photographie. Mais vu ainsi, on voit mieux que les fenêtres du haut sont plus enfoncées dans la façade que les fenêtres du premier et du deuxième étage. Nous sommes un peu avant la construction des deux immeubles précédents, en 1928-1929. Point de formes rondes ici, des lignes droites et rigides…

Le troisième immeuble que je souhaite vous présenter aujourd’hui se trouve rue du Marché. Il a été construit pour la Banque nationale de crédit (c’est aujourd’hui une boutique). Il a été réalisé en lien avec les frères Auguste (1874-1954) et Gustave (1876-1952) Perret, oui, ceux de la reconstruction du Havre, ils étaient alors les architectes de la Banque nationale de crédit à Paris. La rue manque sérieusement de recul pour prendre la photographie. Mais vu ainsi, on voit mieux que les fenêtres du haut sont plus enfoncées dans la façade que les fenêtres du premier et du deuxième étage. Nous sommes un peu avant la construction des deux immeubles précédents, en 1928-1929. Point de formes rondes ici, des lignes droites et rigides… Un petit décor quand même sous la corniche, seule concession aux formes rondes… Je vous ai fait un assemblage sur la ligne du haut la partie gauche et sur la ligne du bas la partie droite. J’aurais peut-être dû corriger les déformations de mes photos, mais ça vous donne une idée…

Un petit décor quand même sous la corniche, seule concession aux formes rondes… Je vous ai fait un assemblage sur la ligne du haut la partie gauche et sur la ligne du bas la partie droite. J’aurais peut-être dû corriger les déformations de mes photos, mais ça vous donne une idée… L’un de ses fils, Pierre Amédée Brouillet dit Amédée Brouillet est né le 7 septembre 1826 à Charroux (Vienne), décédé le 12 février 1901 à Rochecorbon (Indre-et-Loire). Il était peintre et surtout sculpteur, et la plupart des livres (y compris dans la

L’un de ses fils, Pierre Amédée Brouillet dit Amédée Brouillet est né le 7 septembre 1826 à Charroux (Vienne), décédé le 12 février 1901 à Rochecorbon (Indre-et-Loire). Il était peintre et surtout sculpteur, et la plupart des livres (y compris dans la

La statue de la Liberté (en fait, La Liberté éclairant le monde) de Frédéric [Auguste] Bartholdi, dont le

La statue de la Liberté (en fait, La Liberté éclairant le monde) de Frédéric [Auguste] Bartholdi, dont le  Sur cette autre carte postale ancienne, vous pouvez déjà voir les bancs qui existent toujours aujourd’hui sur la place.

Sur cette autre carte postale ancienne, vous pouvez déjà voir les bancs qui existent toujours aujourd’hui sur la place. Vous les voyez?

Vous les voyez? Bon, on s’approche pour mieux voir…

Bon, on s’approche pour mieux voir… Et la voici de dos.

Et la voici de dos. La Liberté porte un flambeau de la main droite, sur les vues anciennes, vous pouvez voir que ce flambeau en forme de suppositoire a remplacé celui d’origine avec un globe, qui a été enlevé je ne sais pas quand…

La Liberté porte un flambeau de la main droite, sur les vues anciennes, vous pouvez voir que ce flambeau en forme de suppositoire a remplacé celui d’origine avec un globe, qui a été enlevé je ne sais pas quand… [PS: avril 2014, elle a

[PS: avril 2014, elle a  Vous voulez la voir de face? Pas de panique… la voici.

Vous voulez la voir de face? Pas de panique… la voici. Dans la main gauche, elle tient les Tables de la Loi qui portent l’inscription » 14 juillet / 1789 / 14 juillet / 1903″.

Dans la main gauche, elle tient les Tables de la Loi qui portent l’inscription » 14 juillet / 1789 / 14 juillet / 1903″. Elle est représentée à l’Antique, vêtue d’une longue robe avec une coiffure en chignon, recouvert d’un diadème comportant six pointes (l’original en comporte sept, symboles des sept océans).

Elle est représentée à l’Antique, vêtue d’une longue robe avec une coiffure en chignon, recouvert d’un diadème comportant six pointes (l’original en comporte sept, symboles des sept océans). Sur le socle sont reportés les mots Poitiers et la devise républicaine Liberté, égalité, fraternité, avec un mot par face accompagné d’un texte plus long. Sur la face avec Poitiers, on peut lire « AUX / DEFENSEURS / DE LA LIBERTE ».

Sur le socle sont reportés les mots Poitiers et la devise républicaine Liberté, égalité, fraternité, avec un mot par face accompagné d’un texte plus long. Sur la face avec Poitiers, on peut lire « AUX / DEFENSEURS / DE LA LIBERTE ». Il faut préciser que la grande loge est juste à côté, rue du trottoir.

Il faut préciser que la grande loge est juste à côté, rue du trottoir. En

En