L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprend sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Après le chapiteau consacré à l’Enfance de Jésus, voici un chapiteau dont le thème principal (mais pas unique) tourne autour de l’Apocalypse. C’est l’un des chapiteaux les plus « bavard » de l’église, avec des légendes inscrites partout… N’allez pas mal interpréter les scènes, tout est expliqué aux chanoines (les paroissiens, à l’époque romane, n’avaient pas accès à cette partie de l’église).

L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprend sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Après le chapiteau consacré à l’Enfance de Jésus, voici un chapiteau dont le thème principal (mais pas unique) tourne autour de l’Apocalypse. C’est l’un des chapiteaux les plus « bavard » de l’église, avec des légendes inscrites partout… N’allez pas mal interpréter les scènes, tout est expliqué aux chanoines (les paroissiens, à l’époque romane, n’avaient pas accès à cette partie de l’église).

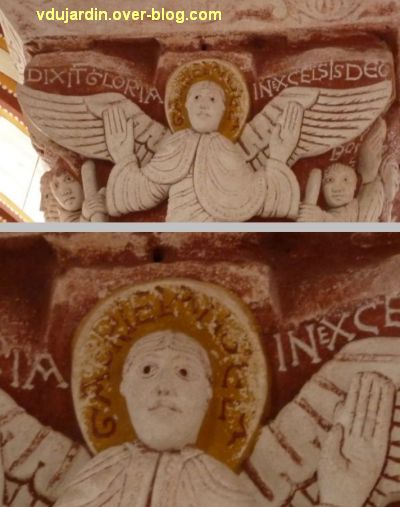

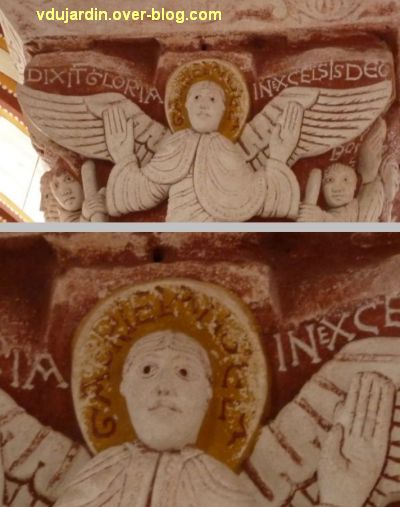

Dans l’ordre de la Bible, la première face est la face nord, qui regarde vers le chœur. Elle ne porte pas une scène de l’Apocalypse mais la cinquième scène du programme sculpté consacrée à l’Enfance de Jésus. Il s’agit de l’annonce aux bergers, qui débordent sur les faces adjacentes. Leurs moutons (bizarrement figurés) sont poussés devant eux.

Dans l’ordre de la Bible, la première face est la face nord, qui regarde vers le chœur. Elle ne porte pas une scène de l’Apocalypse mais la cinquième scène du programme sculpté consacrée à l’Enfance de Jésus. Il s’agit de l’annonce aux bergers, qui débordent sur les faces adjacentes. Leurs moutons (bizarrement figurés) sont poussés devant eux.

L’archange Gabriel (GABRIEL ANGELUS sur son auréole) se tient au milieu de la scène, occupe presque tout le chapiteau avec ses ailes déployées et ses mains largement ouvertes. Il porte la parole de Dieu (DIXIT GLORIA IN EXCELSIS DEO) et est chargé d’annoncer aux bergers que le Christ est né.

Débordant sur la face à droite se trouve un berger avec deux moutons. La légende déborde sur la face ouest du chapiteau : PASTOR BONUS, le bon pasteur.

Débordant sur la face à droite se trouve un berger avec deux moutons. La légende déborde sur la face ouest du chapiteau : PASTOR BONUS, le bon pasteur.

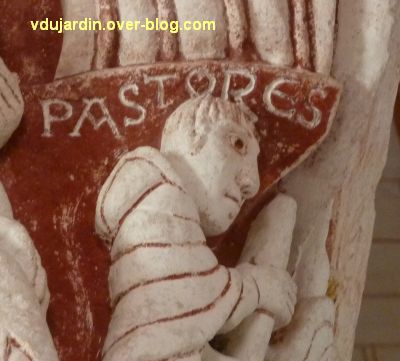

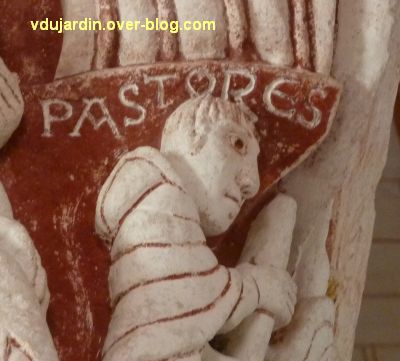

A l’opposé, débordant en partie sur la face est du chapiteau, deux autres bergers (PASTORES).

A l’opposé, débordant en partie sur la face est du chapiteau, deux autres bergers (PASTORES).

La face est est envahie par les éléments des scènes adjacentes, le berger à droite, nous l’avons vu, et aussi à gauche, le diable qui tire sur un plateau de la pesée des âmes.

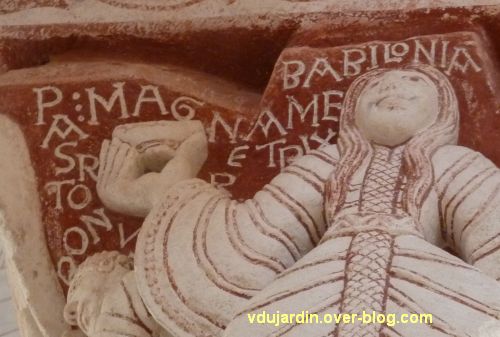

La scène centrale montre un homme assis, représenté de profil, la tête tournée vers le spectateur dans un air pensif, se tenant la tête de la main gauche. Là, l’identification n’est pas évidente, mais le texte associé donne la clef : « BABILONIA DESERTA » (Babylone maudite). Il s’agit d’un prophète qui médite devant la ruine de la Babylone terrestre.

La scène centrale montre un homme assis, représenté de profil, la tête tournée vers le spectateur dans un air pensif, se tenant la tête de la main gauche. Là, l’identification n’est pas évidente, mais le texte associé donne la clef : « BABILONIA DESERTA » (Babylone maudite). Il s’agit d’un prophète qui médite devant la ruine de la Babylone terrestre.

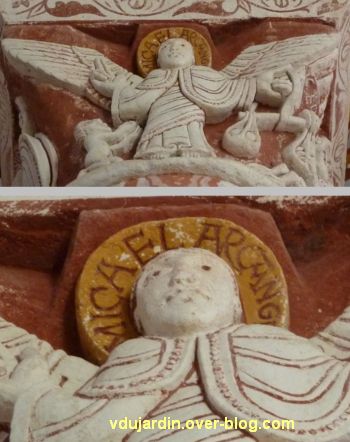

La troisième scène se développe sur la face sud du chapiteau, tout en débordant assez largement à l’est. Il s’agit de la pesée des âmes.

La troisième scène se développe sur la face sud du chapiteau, tout en débordant assez largement à l’est. Il s’agit de la pesée des âmes.

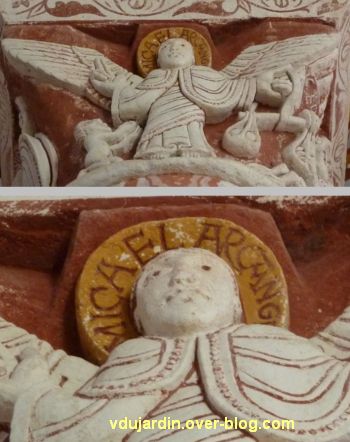

Au centre, l’archange Michel (MICAEL ARCANGELUS), les ailes déployées, fait un signe de bénédiction de la main droite et porte de la main gauche la balance destinée à peser les âmes.

Une de ces âmes, représentée traditionnellement sous les traits d’un personnage nu (voir l’âme d’Hilaire sur le chapiteau de la mort d’Hilaire à Poitiers ou les âmes du jugement dernier de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers encore). A l’opposé, un diable s’accroche à un plateau de la balance pour tenter de l’orienter vers l’enfer.

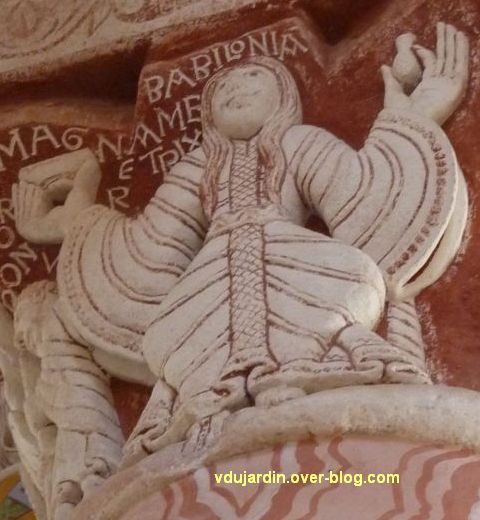

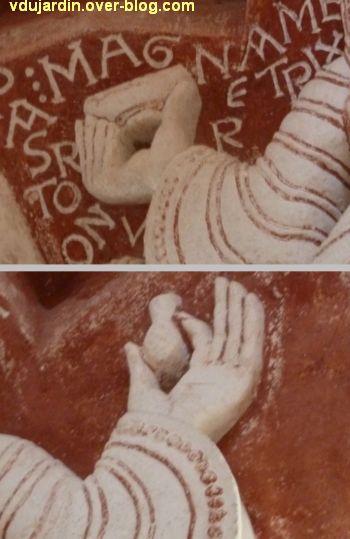

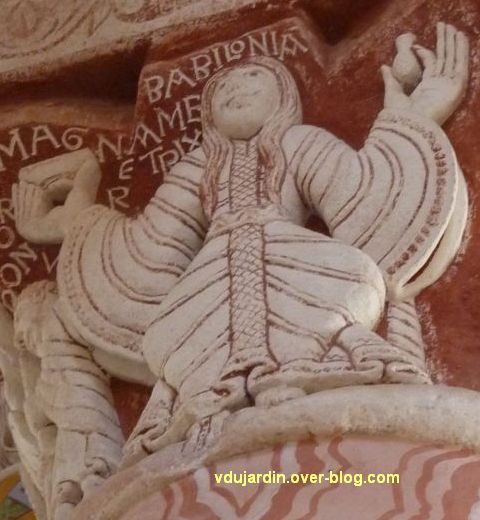

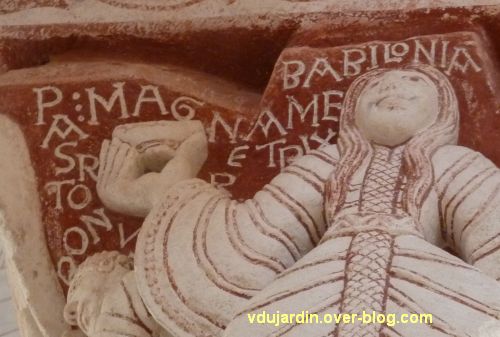

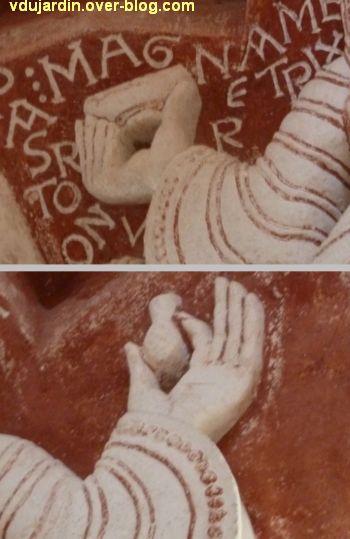

La dernière face, vers l’ouest, représente la grande prostituée de Babylone (BABILONIA MAGNA MERETRIX, Apocalypse 17, 1-18). c’est une scène très rarement représentée dans l’art roman.

L’inscription s’emmêle un peu avec celle du bon pasteur… Elle est représentée de manière impudique, les cheveux dénoués et non voilés, les jambes écartées sous sa robe richement ornée…

Elle tient dans ses mains une coupe (la coupe d’or pleine de l’abomination, dit l’Apocalypse) et un petit vase à parfum.

Elle tient dans ses mains une coupe (la coupe d’or pleine de l’abomination, dit l’Apocalypse) et un petit vase à parfum.

Les photographies datent de juillet 2012.

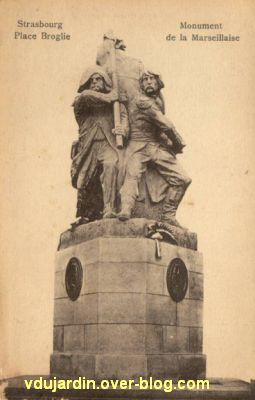

Détruit par les Allemands en 1940, il a été reconstitué par les sculpteurs de l’œuvre Notre-Dame de Strasbourg en 1980 et réinstallé sur la place Broglie, non loin de l’opéra, derrière l’hôtel de ville. L’opération était assez facile, puisque la maquette originale en plâtre, datée de 1919, n’a pas été détruite (et est toujours conservée au musée d’art moderne et contemporain).

Détruit par les Allemands en 1940, il a été reconstitué par les sculpteurs de l’œuvre Notre-Dame de Strasbourg en 1980 et réinstallé sur la place Broglie, non loin de l’opéra, derrière l’hôtel de ville. L’opération était assez facile, puisque la maquette originale en plâtre, datée de 1919, n’a pas été détruite (et est toujours conservée au musée d’art moderne et contemporain).

L’un est chaussé de bottines, l’autre de sabots… Cliché sur le mélange du peuple dans l’armée révolutionnaire…

L’un est chaussé de bottines, l’autre de sabots… Cliché sur le mélange du peuple dans l’armée révolutionnaire… Voici une dernière vue, de dos, avec le bloc de pierre brut… J’avoue que ce monument n’est pas mon préféré pour la sculpture des années 1920…

Voici une dernière vue, de dos, avec le bloc de pierre brut… J’avoue que ce monument n’est pas mon préféré pour la sculpture des années 1920… Il y a quelques mois que je vous ai montré la scène de

Il y a quelques mois que je vous ai montré la scène de  A gauche, il faut regarder la suivante d’Élisabeth de plus près…

A gauche, il faut regarder la suivante d’Élisabeth de plus près… Et oui, vous ne rêvez pas, comme Ève sur la voûte de l’église de Saint-Savin dans la Vienne (

Et oui, vous ne rêvez pas, comme Ève sur la voûte de l’église de Saint-Savin dans la Vienne ( La suivante de Marie, quant à elle, tout à droite de la scène,…

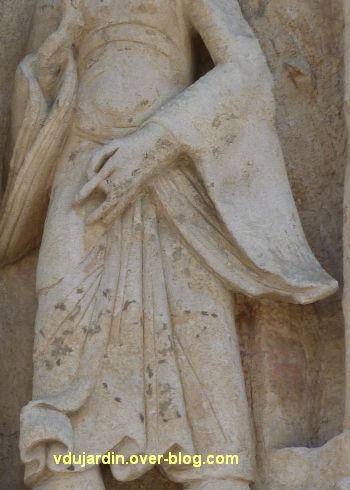

La suivante de Marie, quant à elle, tout à droite de la scène,… … fait un curieux geste de sa main gauche, joignant le pouce et le majeur. Au passage, j’attire à nouveau votre attention sur les manches démesurément large de ces dames… pas très pratique pour un travail manuel…

… fait un curieux geste de sa main gauche, joignant le pouce et le majeur. Au passage, j’attire à nouveau votre attention sur les manches démesurément large de ces dames… pas très pratique pour un travail manuel…

Rouget de Lisle (enfin, sa statue en bronze) se dresse sur un haut socle place de la Chevalerie à Lons-le-Saunier.

Rouget de Lisle (enfin, sa statue en bronze) se dresse sur un haut socle place de la Chevalerie à Lons-le-Saunier. Le monument est très bavard et raconte son histoire… en majuscules, mais je vous mets le texte en minuscules, c’est plus facile et agréable à lire. Sur la face principale, le texte de la Marseillaise est gravé dans le bronze. Au dos, on peut lire » ROUGET DE LISLE / Né à Lons-le-Saunier le 10 mai 1760 / mort à Choisy-le-Roy le 27 juin 1836 / auteur de la Marseillaise / Ce chant de la patrie / lui fut inspiré et fut créé par lui / à Strasbourg / 1792 / Ce monument est érigé à sa mémoire / par sa ville natale / et par souscription nationale 1880 / classé monument historique 1990 / Restauré en 1991 par la marbrerie Nachon à Lons-le-Saunier « . Sur les côtés, des citations » Cela est divin et rare d’ajouter / un chant éternel à la voix des nations / Michelet » ; » La Marseillaise est liée à la Révolution / et fait partie de notre délivrance / Victor Hugo » et » La Marseillaise est un chant de fraternité / Michelet « . La

Le monument est très bavard et raconte son histoire… en majuscules, mais je vous mets le texte en minuscules, c’est plus facile et agréable à lire. Sur la face principale, le texte de la Marseillaise est gravé dans le bronze. Au dos, on peut lire » ROUGET DE LISLE / Né à Lons-le-Saunier le 10 mai 1760 / mort à Choisy-le-Roy le 27 juin 1836 / auteur de la Marseillaise / Ce chant de la patrie / lui fut inspiré et fut créé par lui / à Strasbourg / 1792 / Ce monument est érigé à sa mémoire / par sa ville natale / et par souscription nationale 1880 / classé monument historique 1990 / Restauré en 1991 par la marbrerie Nachon à Lons-le-Saunier « . Sur les côtés, des citations » Cela est divin et rare d’ajouter / un chant éternel à la voix des nations / Michelet » ; » La Marseillaise est liée à la Révolution / et fait partie de notre délivrance / Victor Hugo » et » La Marseillaise est un chant de fraternité / Michelet « . La  Ce monument a été inauguré le 27 août 1882 et est signé et daté » A. BARTHOLDI / SCit 1882 « … [Frédéric]

Ce monument a été inauguré le 27 août 1882 et est signé et daté » A. BARTHOLDI / SCit 1882 « … [Frédéric]  Le bronze a été fondu par » THIEBAUT FRERES Fondeur « , Thiébaut frères, mes fidèles lecteurs commencent à les connaître (revoir le monument de

Le bronze a été fondu par » THIEBAUT FRERES Fondeur « , Thiébaut frères, mes fidèles lecteurs commencent à les connaître (revoir le monument de  Le voici qui se dresse tout en mouvement retenu sur son socle, prêt pour une envolée lyrique…

Le voici qui se dresse tout en mouvement retenu sur son socle, prêt pour une envolée lyrique… Il est représenté sous les traits d’un homme jeune et volontaire…

Il est représenté sous les traits d’un homme jeune et volontaire…

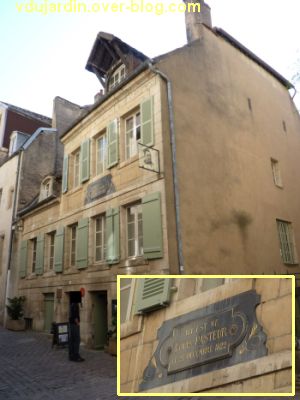

Il y a déjà longtemps, je vous ai parlé du monument à Pasteur par Alexandre Falguière, avec des vues

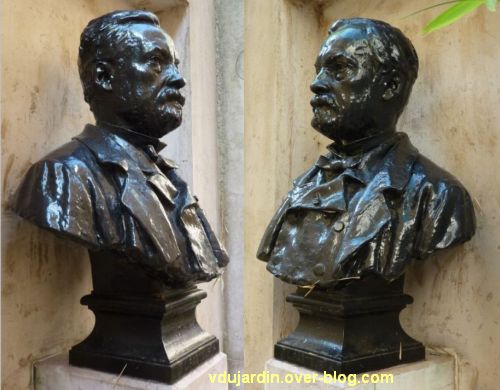

Il y a déjà longtemps, je vous ai parlé du monument à Pasteur par Alexandre Falguière, avec des vues  Dans le jardin voisin (passage de l’abreuvoir) a été élevé un petit monument le 14 juillet 1931 (date inscrite sur le socle)…

Dans le jardin voisin (passage de l’abreuvoir) a été élevé un petit monument le 14 juillet 1931 (date inscrite sur le socle)… Il renferme un buste en bronze… Il ne porte pas de signature, mais d’après le site du

Il renferme un buste en bronze… Il ne porte pas de signature, mais d’après le site du  Mais le grand monument à Louis Pasteur se trouve un peu plus loin, dans le jardin public près du cours Saint-Mauris (un jardin dont je vous reparlerai dans les prochaines semaines). Il se compose d’une colonne au sommet de laquelle se trouve une statue en bronze représentant Louis Pasteur pensant et au pied, une mère tenant sur ses genoux deux enfants et une allégorie féminine figurant l’humanité. Sur la colonne se trouvent également des reliefs sculptés. Le projet a été choisi à l’issue d’une souscription internationale et un concours lancés en 1898, sous le patronage de Félix Faure, soit trois ans après la mort de Pasteur. Le monument a été inauguré le 3 août 1902, donc avant le monument parisien.

Mais le grand monument à Louis Pasteur se trouve un peu plus loin, dans le jardin public près du cours Saint-Mauris (un jardin dont je vous reparlerai dans les prochaines semaines). Il se compose d’une colonne au sommet de laquelle se trouve une statue en bronze représentant Louis Pasteur pensant et au pied, une mère tenant sur ses genoux deux enfants et une allégorie féminine figurant l’humanité. Sur la colonne se trouvent également des reliefs sculptés. Le projet a été choisi à l’issue d’une souscription internationale et un concours lancés en 1898, sous le patronage de Félix Faure, soit trois ans après la mort de Pasteur. Le monument a été inauguré le 3 août 1902, donc avant le monument parisien. Plusieurs signatures sur le monument, celle du sculpteur, [Jean] Antonin Carlès (Gimont, 1851 – Paris, 1919) qui se trouve à la fois sur les plis de la femme (pas de photo), sur le socle avec la date 1902 et sur la terrasse (le rebord) de la statue de Pasteur. Celle de l’architecte, [Jules] Léon Chifflot (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949, grand prix de Rome d’architecture en 1898, l’architecte en 1920 de la Casa Velasquez) se trouve sur le socle, désolée, pas de photographie, elle était floue.

Plusieurs signatures sur le monument, celle du sculpteur, [Jean] Antonin Carlès (Gimont, 1851 – Paris, 1919) qui se trouve à la fois sur les plis de la femme (pas de photo), sur le socle avec la date 1902 et sur la terrasse (le rebord) de la statue de Pasteur. Celle de l’architecte, [Jules] Léon Chifflot (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949, grand prix de Rome d’architecture en 1898, l’architecte en 1920 de la Casa Velasquez) se trouve sur le socle, désolée, pas de photographie, elle était floue. Au sommet donc se tient Louis Pasteur, représenté debout et pensif… Une statue de bronze assez classique…

Au sommet donc se tient Louis Pasteur, représenté debout et pensif… Une statue de bronze assez classique… Au pied du monument, voici le groupe en bronze avec la mère éplorée tenant sur ses genoux deux enfants, et devant elle, une femme qui désigne l’inscription » A / LOUIS / PASTEUR / NE A DOLE / LE 27 DECEMBRE / 1822 » … et qui se prolonge donc en bas (voir photographie précédente) … « L’HUMANITE RECONAISSANTE ».

Au pied du monument, voici le groupe en bronze avec la mère éplorée tenant sur ses genoux deux enfants, et devant elle, une femme qui désigne l’inscription » A / LOUIS / PASTEUR / NE A DOLE / LE 27 DECEMBRE / 1822 » … et qui se prolonge donc en bas (voir photographie précédente) … « L’HUMANITE RECONAISSANTE ».

Au dos de la colonne, l’inscription rappelle l’origine des fonds… » SOUSCRIPTION / INTERNATIONALE ».

Au dos de la colonne, l’inscription rappelle l’origine des fonds… » SOUSCRIPTION / INTERNATIONALE ». Voici de plus près les reliefs où l’on reconnaît de la vigne et du raisin (travaux sur la fermentation autour de 1865) des moutons (allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881), un loup enragé (travaux sur la rage à partir de 1881, premiers essais du vaccin en 1885).

Voici de plus près les reliefs où l’on reconnaît de la vigne et du raisin (travaux sur la fermentation autour de 1865) des moutons (allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881), un loup enragé (travaux sur la rage à partir de 1881, premiers essais du vaccin en 1885).

En haut du monument se trouve son buste…

En haut du monument se trouve son buste… Mais le plus intéressant est le relief apposé en bas. Il représente le « miracle de la croix » à Migné-Auxances. En 1826, l’évêque devait bénir une nouvelle croix de mission à Migné (c’était la grande période des missions, reconquête catholique des campagnes après la révolution). Au cours de la cérémonie dirigée par M. Pasquier, curé de Saint-Porchaire à Poitiers et M. Marsault, aumônier du collège royal, le 17 décembre 1826, les personnes présentes affirment avoir vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel. Le procès-verbal du miracle est rédigé quelques jours plus tard, l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé ouvre une enquête canonique fin janvier 1827, le miracle est reconnu par lui presque un an après…

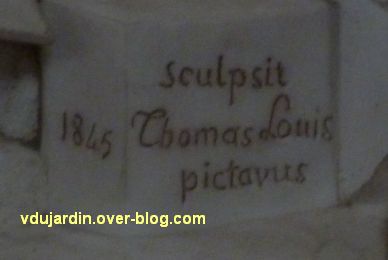

Mais le plus intéressant est le relief apposé en bas. Il représente le « miracle de la croix » à Migné-Auxances. En 1826, l’évêque devait bénir une nouvelle croix de mission à Migné (c’était la grande période des missions, reconquête catholique des campagnes après la révolution). Au cours de la cérémonie dirigée par M. Pasquier, curé de Saint-Porchaire à Poitiers et M. Marsault, aumônier du collège royal, le 17 décembre 1826, les personnes présentes affirment avoir vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel. Le procès-verbal du miracle est rédigé quelques jours plus tard, l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé ouvre une enquête canonique fin janvier 1827, le miracle est reconnu par lui presque un an après… Le relief est signé « sculpsit / Thomas Louis / pictavius / 1845 « .

Le relief est signé « sculpsit / Thomas Louis / pictavius / 1845 « .

L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprend sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Après le chapiteau consacré à

L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprend sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Après le chapiteau consacré à  Dans l’ordre de la Bible, la première face est la face nord, qui regarde vers le chœur. Elle ne porte pas une scène de l’Apocalypse mais la cinquième scène du programme sculpté consacrée à l’Enfance de Jésus. Il s’agit de l’annonce aux bergers, qui débordent sur les faces adjacentes. Leurs moutons (bizarrement figurés) sont poussés devant eux.

Dans l’ordre de la Bible, la première face est la face nord, qui regarde vers le chœur. Elle ne porte pas une scène de l’Apocalypse mais la cinquième scène du programme sculpté consacrée à l’Enfance de Jésus. Il s’agit de l’annonce aux bergers, qui débordent sur les faces adjacentes. Leurs moutons (bizarrement figurés) sont poussés devant eux.

Débordant sur la face à droite se trouve un berger avec deux moutons. La légende déborde sur la face ouest du chapiteau : PASTOR BONUS, le bon pasteur.

Débordant sur la face à droite se trouve un berger avec deux moutons. La légende déborde sur la face ouest du chapiteau : PASTOR BONUS, le bon pasteur. A l’opposé, débordant en partie sur la face est du chapiteau, deux autres bergers (PASTORES).

A l’opposé, débordant en partie sur la face est du chapiteau, deux autres bergers (PASTORES).

La scène centrale montre un homme assis, représenté de profil, la tête tournée vers le spectateur dans un air pensif, se tenant la tête de la main gauche. Là, l’identification n’est pas évidente, mais le texte associé donne la clef : « BABILONIA DESERTA » (Babylone maudite). Il s’agit d’un prophète qui médite devant la ruine de la Babylone terrestre.

La scène centrale montre un homme assis, représenté de profil, la tête tournée vers le spectateur dans un air pensif, se tenant la tête de la main gauche. Là, l’identification n’est pas évidente, mais le texte associé donne la clef : « BABILONIA DESERTA » (Babylone maudite). Il s’agit d’un prophète qui médite devant la ruine de la Babylone terrestre. La troisième scène se développe sur la face sud du chapiteau, tout en débordant assez largement à l’est. Il s’agit de la pesée des âmes.

La troisième scène se développe sur la face sud du chapiteau, tout en débordant assez largement à l’est. Il s’agit de la pesée des âmes.

Elle tient dans ses mains une coupe (la coupe d’or pleine de l’abomination, dit l’Apocalypse) et un petit vase à parfum.

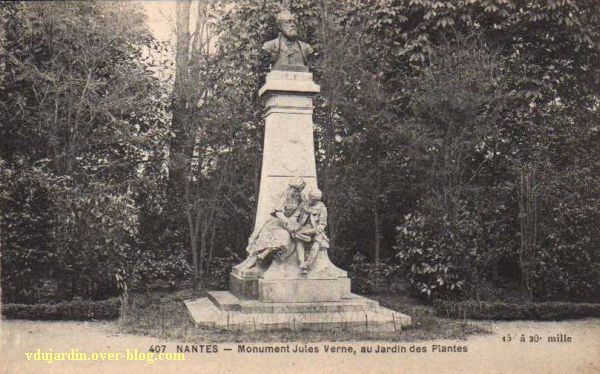

Elle tient dans ses mains une coupe (la coupe d’or pleine de l’abomination, dit l’Apocalypse) et un petit vase à parfum. Jules Verne est né à Nantes en 1828 et y a vécu 20 ans. Le groupe sculpté du jardin des plantes (informations recueillies sur la

Jules Verne est né à Nantes en 1828 et y a vécu 20 ans. Le groupe sculpté du jardin des plantes (informations recueillies sur la  Il porte la signature du sculpteur Georges [Marie Valentin] Bareau (Paimboeuf, 1866 – Nantes, 1931), un sculpteur dont je vous reparlerai pour d’autres réalisations à Nantes. Il a été mis en scène par l’architecte Félix Ollivier. Le concours pour la réalisation d’une statue à Jules Verne avait été lancé dès sa mort en 1905, trois sculpteurs avaient postulé, Georges Bareau, Gabriel Pech et Fabio Stecchi. Le premier, retenu, avait proposé trois variantes, une statue en pied, un buste et une fontaine.

Il porte la signature du sculpteur Georges [Marie Valentin] Bareau (Paimboeuf, 1866 – Nantes, 1931), un sculpteur dont je vous reparlerai pour d’autres réalisations à Nantes. Il a été mis en scène par l’architecte Félix Ollivier. Le concours pour la réalisation d’une statue à Jules Verne avait été lancé dès sa mort en 1905, trois sculpteurs avaient postulé, Georges Bareau, Gabriel Pech et Fabio Stecchi. Le premier, retenu, avait proposé trois variantes, une statue en pied, un buste et une fontaine. Le monument retenu se compose d’un piédestal avec deux enfants sculptés en pierre de Chauvigny (dans la Vienne) et un buste en bronze. Le monument fut inauguré le 29 mai 1910 (et pas 2010 comme tapé par erreur !). Comme de nombreuses statues, ce buste, en bronze, a été fondu en 1942.

Le monument retenu se compose d’un piédestal avec deux enfants sculptés en pierre de Chauvigny (dans la Vienne) et un buste en bronze. Le monument fut inauguré le 29 mai 1910 (et pas 2010 comme tapé par erreur !). Comme de nombreuses statues, ce buste, en bronze, a été fondu en 1942. Le buste que l’on voit actuellement a été réalisé en pierre par le sculpteur Jean Mazuet. Il s’agit d’une nouvelle sculpture et non d’une réplique… le costume en particulier est très différent. Je vous reparlerai de ce sculpteur pour le Monument des 50 otages, toujours à Nantes.

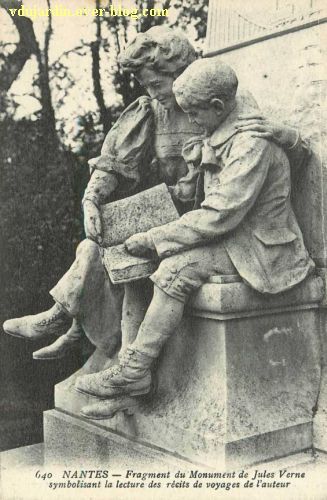

Le buste que l’on voit actuellement a été réalisé en pierre par le sculpteur Jean Mazuet. Il s’agit d’une nouvelle sculpture et non d’une réplique… le costume en particulier est très différent. Je vous reparlerai de ce sculpteur pour le Monument des 50 otages, toujours à Nantes. Les deux enfants lisent un recueil des Voyages extraordinaires….

Les deux enfants lisent un recueil des Voyages extraordinaires…. … il s’agit bien du groupe original…

… il s’agit bien du groupe original… Sur le piédestal sont gravés des éléments emblématiques de l’œuvre de Jules Verne : la lune De la Terre à la lune, le ballon des Cinq semaines en ballon, un train à vapeur (le tour du monde en 80 jours?), un volcan (voyage au centre de la terre), etc.

Sur le piédestal sont gravés des éléments emblématiques de l’œuvre de Jules Verne : la lune De la Terre à la lune, le ballon des Cinq semaines en ballon, un train à vapeur (le tour du monde en 80 jours?), un volcan (voyage au centre de la terre), etc. La plupart des manuscrits de Jules Verne sont conservés à la médiathèque de Nantes. Sur son parvis se trouve la sculpture « Michel Ardan, monument à Jules Verne » de Jacques Raoult (voir son

La plupart des manuscrits de Jules Verne sont conservés à la médiathèque de Nantes. Sur son parvis se trouve la sculpture « Michel Ardan, monument à Jules Verne » de Jacques Raoult (voir son  Michel Ardan, le héros de la Terre à la Lune, est représenté debout avec son chien à côté de lui… près à partir dans son obus vers la lune et à s’y arrimer avec son ancre…

Michel Ardan, le héros de la Terre à la Lune, est représenté debout avec son chien à côté de lui… près à partir dans son obus vers la lune et à s’y arrimer avec son ancre… Et voici le chien (est-ce Diane ou Satellite?).

Et voici le chien (est-ce Diane ou Satellite?). La plaque porte la citation suivante : ‘Remplacez obus sphérique / par projectile cylindro- / conique partirai dedans… / Michel Ardan / De la terre à la lune / Jules Verne ».

La plaque porte la citation suivante : ‘Remplacez obus sphérique / par projectile cylindro- / conique partirai dedans… / Michel Ardan / De la terre à la lune / Jules Verne ». Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans l

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans l Vers le sud (à gauche quand on regarde Adam et Eve, à droite quand on regarde la vue de positionnement ci-dessus) se trouve Nabuchodonosor. Il est assis de face sur son trône. Pour en savoir plus sur Nabuchodonosor, je vous invite à (re)lire l’article sur

Vers le sud (à gauche quand on regarde Adam et Eve, à droite quand on regarde la vue de positionnement ci-dessus) se trouve Nabuchodonosor. Il est assis de face sur son trône. Pour en savoir plus sur Nabuchodonosor, je vous invite à (re)lire l’article sur  Sur la face opposée,un homme en train de tomber est attaqué par des lions… ce qui contraste avec la scène adjacente (vers la droite) où les lions lèchent les pieds de Daniel…

Sur la face opposée,un homme en train de tomber est attaqué par des lions… ce qui contraste avec la scène adjacente (vers la droite) où les lions lèchent les pieds de Daniel… Avec la suppression des pesticides et des herbicides en ville, à Poitiers comme ailleurs, les plantes et les fleurs reconquièrent l’espace urbain, quelques ruches ont fait leur apparition en ville (par exemple sur le toit du Conseil régional). C’est une très bonne chose… En revanche, il faut remplacer à certains endroits la chimie par de « l’huile de coude » et un minimum d’entretien… Voici deux exemples pris ces derniers jours dans mon quartier, autour de l’église

Avec la suppression des pesticides et des herbicides en ville, à Poitiers comme ailleurs, les plantes et les fleurs reconquièrent l’espace urbain, quelques ruches ont fait leur apparition en ville (par exemple sur le toit du Conseil régional). C’est une très bonne chose… En revanche, il faut remplacer à certains endroits la chimie par de « l’huile de coude » et un minimum d’entretien… Voici deux exemples pris ces derniers jours dans mon quartier, autour de l’église  Le premier exemple se trouve rue Saint-Hilaire, la partie « sale » du mur (et le conifère qui y pousse) est propriété de la ville de Poitiers, la partie propre est la partie qui fait désormais partie du

Le premier exemple se trouve rue Saint-Hilaire, la partie « sale » du mur (et le conifère qui y pousse) est propriété de la ville de Poitiers, la partie propre est la partie qui fait désormais partie du

Comme d’autres portail de la même époque (par exemple au même emplacement mais dans une représentation différente sur le portail nord de la façade de la cathédrale de Paris ou sur le portail central du transept nord de la cathédrale de Chartres), il est consacré à la dormition de la Vierge. Jusqu’à ce que Pie XII fasse de l’Assomption (la montée au ciel de Marie, fêtée le 15 août) un dogme pour l’église catholique en 1950, la dormition désignait à la fois la mort de Marie et la montée au ciel de son âme. Le tympan est partagé en deux registres, avec en bas Marie sur son lit de mort et en haut, le Christ couronnant sa mère.

Comme d’autres portail de la même époque (par exemple au même emplacement mais dans une représentation différente sur le portail nord de la façade de la cathédrale de Paris ou sur le portail central du transept nord de la cathédrale de Chartres), il est consacré à la dormition de la Vierge. Jusqu’à ce que Pie XII fasse de l’Assomption (la montée au ciel de Marie, fêtée le 15 août) un dogme pour l’église catholique en 1950, la dormition désignait à la fois la mort de Marie et la montée au ciel de son âme. Le tympan est partagé en deux registres, avec en bas Marie sur son lit de mort et en haut, le Christ couronnant sa mère. Dans le registre inférieur donc, Marie repose morte sur son lit, encadré d’un archange à son pied et à sa tête (on les reconnaît à leurs ailes, ils sont chargés d’emporter Marie vers le ciel, ils tiennent déjà son linceul), et des douze apôtres (avec leurs auréoles, certains barbus, d’autres non) derrière et de part et d’autre de ce lit et du Christ.

Dans le registre inférieur donc, Marie repose morte sur son lit, encadré d’un archange à son pied et à sa tête (on les reconnaît à leurs ailes, ils sont chargés d’emporter Marie vers le ciel, ils tiennent déjà son linceul), et des douze apôtres (avec leurs auréoles, certains barbus, d’autres non) derrière et de part et d’autre de ce lit et du Christ. Au centre de la scène se trouve le Christ (avec son nimbe cruciforme, le rond avec la croix derrière sa tête). Bien sûr, il est mort bien avant sa mère, mais rien ne l’empêche d’être présent partout

Au centre de la scène se trouve le Christ (avec son nimbe cruciforme, le rond avec la croix derrière sa tête). Bien sûr, il est mort bien avant sa mère, mais rien ne l’empêche d’être présent partout  Voici à gauche du lit trois apôtres et l’ange. Celui tout à gauche tient un seau à eau bénite dont on voit même dépasser le goupillon sur la gauche.

Voici à gauche du lit trois apôtres et l’ange. Celui tout à gauche tient un seau à eau bénite dont on voit même dépasser le goupillon sur la gauche. Voici les apôtres situés à droite du lit.

Voici les apôtres situés à droite du lit. Tout à gauche, un ange regarde la scène de la dormition tout en participant à l’autre scène qui se développe sur le rouleau (voir ci-dessous). Il a les pieds sur les flots ou des nuages et en dessous de lui se trouve un personnage recroquevillé. On retrouve la même disposition sur le portail sud consacré à la vie de saint Thomas.

Tout à gauche, un ange regarde la scène de la dormition tout en participant à l’autre scène qui se développe sur le rouleau (voir ci-dessous). Il a les pieds sur les flots ou des nuages et en dessous de lui se trouve un personnage recroquevillé. On retrouve la même disposition sur le portail sud consacré à la vie de saint Thomas. Voici un détail de ce personnage, une femme en raison du voile qui couvre ses cheveux.

Voici un détail de ce personnage, une femme en raison du voile qui couvre ses cheveux. L’ange à droite, comme le précédent, regarde la scène de la dormition tout en participant à la gloire de Dieu. Il porte, comme son vis à vis, un encensoir qui peut participer des deux scènes. Il a lui aussi les pieds sur un petit personnage.

L’ange à droite, comme le précédent, regarde la scène de la dormition tout en participant à la gloire de Dieu. Il porte, comme son vis à vis, un encensoir qui peut participer des deux scènes. Il a lui aussi les pieds sur un petit personnage. Voici le détail du personnage recroquevillé (prosterné) sous les pieds de l’ange à droite. Pour Marie-Thérèse Camus, qui suit l’avis de Chiara Piccinini, il s’agit également d’une femme, même si je trouve que son voile est moins facile

Voici le détail du personnage recroquevillé (prosterné) sous les pieds de l’ange à droite. Pour Marie-Thérèse Camus, qui suit l’avis de Chiara Piccinini, il s’agit également d’une femme, même si je trouve que son voile est moins facile