L’escalier d’accès à la bourse / palais du commerce de Lyon est gardé par un grand relief…

L’escalier d’accès à la bourse / palais du commerce de Lyon est gardé par un grand relief…

… représentant Le Rhône et la Saône.

… représentant Le Rhône et la Saône.

Le groupe sculpté est l’œuvre de André (César) Vermare (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949), grand prix de Rome de sculpture en 1899, ainsi qu’en atteste la signature « A. Vermare 1905 ». Des maquettes avaient été présentées aux Salons des artistes français de 1902 sous le n° 2917 (sur la même page que le monument à Villebois-Mareuil de Raoul Verlet à Nantes!) et de 1905 sous le n° 3699.

Le groupe sculpté est l’œuvre de André (César) Vermare (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949), grand prix de Rome de sculpture en 1899, ainsi qu’en atteste la signature « A. Vermare 1905 ». Des maquettes avaient été présentées aux Salons des artistes français de 1902 sous le n° 2917 (sur la même page que le monument à Villebois-Mareuil de Raoul Verlet à Nantes!) et de 1905 sous le n° 3699.

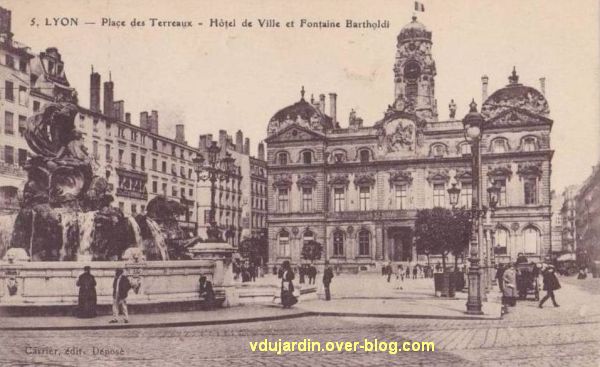

La réalisation finale a été mise en place en juillet 1907 (ci-contre sur une carte postale ancienne). Deux modèles se trouvent au musée de Poitiers: la tête du Rhône (moulage grandeur nature) et le groupe sculpté réduit (maquette originale au tiers pour le projet d’édition de luxe du Rhône). [PS: je ne pense pas avoir déjà vu le premier, le plâtre du second était en salles quand je suis arrivée à Poitiers il y a vingt ans, il a été depuis relégué aux « oubliettes », pardon, en réserves, dommage qu’il n’ait pas été ressorti en écho à Flux et exposition de Rainer Gross, du 25 mai au 5 octobre 2014 à Poitiers].

La réalisation finale a été mise en place en juillet 1907 (ci-contre sur une carte postale ancienne). Deux modèles se trouvent au musée de Poitiers: la tête du Rhône (moulage grandeur nature) et le groupe sculpté réduit (maquette originale au tiers pour le projet d’édition de luxe du Rhône). [PS: je ne pense pas avoir déjà vu le premier, le plâtre du second était en salles quand je suis arrivée à Poitiers il y a vingt ans, il a été depuis relégué aux « oubliettes », pardon, en réserves, dommage qu’il n’ait pas été ressorti en écho à Flux et exposition de Rainer Gross, du 25 mai au 5 octobre 2014 à Poitiers].

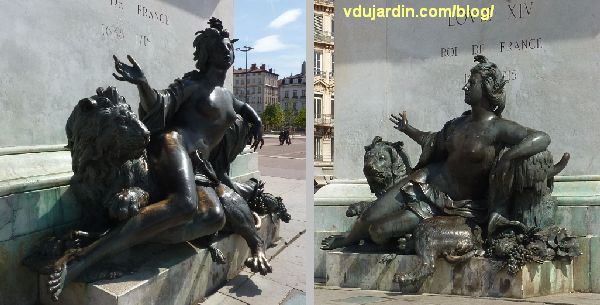

Le Rhône, représenté sous les traits d’un homme musclé et nu, nage dans des flots tourmentés. La Saône, « faible femme » (enfin, plus petite et gracile que lui), semble se noyer et lui touche la poitrine de sa main droite.

Le Rhône, représenté sous les traits d’un homme musclé et nu, nage dans des flots tourmentés. La Saône, « faible femme » (enfin, plus petite et gracile que lui), semble se noyer et lui touche la poitrine de sa main droite.

Le Rhône présente une grande force, traits du visage sévère, cheveux en pétard, bars gauche tendu vers l’avant et écartant les algues (remarquez au passage le grand soin accordé aux détails de la musculature, des ongles, etc.). Son bras droit est allongé vers l’arrière, comme un nageur qui nagerait un crawl puissant!

Le Rhône présente une grande force, traits du visage sévère, cheveux en pétard, bars gauche tendu vers l’avant et écartant les algues (remarquez au passage le grand soin accordé aux détails de la musculature, des ongles, etc.). Son bras droit est allongé vers l’arrière, comme un nageur qui nagerait un crawl puissant!

A ses côtés, la Saône, également nue, semble à moitié noyée, abandonnée les yeux fermés, les doigts de la main gauche qui s’enfoncent dans l’eau et ses cheveux qui flottent, le dos cambré vers l’arrière.

A ses côtés, la Saône, également nue, semble à moitié noyée, abandonnée les yeux fermés, les doigts de la main gauche qui s’enfoncent dans l’eau et ses cheveux qui flottent, le dos cambré vers l’arrière.

Le contraste entre les deux personnages est peut-être plus saisissant au niveau des jambes, musclées et en mouvement pour le Rhône, abandonnées aux ondes pour la Saône.

Le contraste entre les deux personnages est peut-être plus saisissant au niveau des jambes, musclées et en mouvement pour le Rhône, abandonnées aux ondes pour la Saône.

Dans un style très différent, voir ou revoir Le Rhône et la Saône par Guillaume (le Rhône) et Nicolas (la Saône) Coustou, à la base de la statue équestre de Louis XIV place Bellecour, toujours à Lyon…

Dans un style très différent, voir ou revoir Le Rhône et la Saône par Guillaume (le Rhône) et Nicolas (la Saône) Coustou, à la base de la statue équestre de Louis XIV place Bellecour, toujours à Lyon…

… ou encore, je n’ai pas retrouvé l’original démantelé en 1975 du monument d’origine, le Rhône et la Saône aux pieds de La ville de Lyon, elle même sous La République d’Émile Peynot.

… ou encore, je n’ai pas retrouvé l’original démantelé en 1975 du monument d’origine, le Rhône et la Saône aux pieds de La ville de Lyon, elle même sous La République d’Émile Peynot.

Photographies d’avril 2012.

Lors de mon dernier passage à Lyon, en avril 2012, La grande statue équestre de Louis XIV, place Bellecour, avait été transformée en support publicitaire et la statue du Rhône portait des traces de peinture verte, restes d’un acte de vandalisme… Cette statue équestre a remplacé la statue équestre de Louis XIV à Lyon par Martin Desjardins, détruite (abattue et fondue) pendant la Révolution (pour ce monument, voir pour aller plus loin en fin d’article). Elle est néanmoins connue par des réductions (tirages à plus petite échelle). Les deux allégories du Rhône et de la Saône, qui se trouvaient de part et d’autre du piédestal, ont été préservées et remises en place sur le nouveau monument.

Lors de mon dernier passage à Lyon, en avril 2012, La grande statue équestre de Louis XIV, place Bellecour, avait été transformée en support publicitaire et la statue du Rhône portait des traces de peinture verte, restes d’un acte de vandalisme… Cette statue équestre a remplacé la statue équestre de Louis XIV à Lyon par Martin Desjardins, détruite (abattue et fondue) pendant la Révolution (pour ce monument, voir pour aller plus loin en fin d’article). Elle est néanmoins connue par des réductions (tirages à plus petite échelle). Les deux allégories du Rhône et de la Saône, qui se trouvaient de part et d’autre du piédestal, ont été préservées et remises en place sur le nouveau monument. La signature se trouve sur la terrasse (le rebord vertical) du Rhône: « Fait et fondu par Guill[au]me Coustou Lyonnois 1719 ». Commandées en 1714 aux frères Coustou (la Saône est de Nicolas Coustou), ces allégories du Rhône et de la Saône n’ont été fondues qu’en 1719 et mises en place en 1721, soit bien après la mort de Louis XIV (1er septembre 1715). Mises à l’abri à l’hôtel de ville de Lyon, elles ont été remises à la base du piédestal en 1953.

La signature se trouve sur la terrasse (le rebord vertical) du Rhône: « Fait et fondu par Guill[au]me Coustou Lyonnois 1719 ». Commandées en 1714 aux frères Coustou (la Saône est de Nicolas Coustou), ces allégories du Rhône et de la Saône n’ont été fondues qu’en 1719 et mises en place en 1721, soit bien après la mort de Louis XIV (1er septembre 1715). Mises à l’abri à l’hôtel de ville de Lyon, elles ont été remises à la base du piédestal en 1953. Il s’appuie sur un lion dont la patte avant droite est posée sur un poisson posé sur une profusion de blé et de raisin… Vive l’abondance des récoltes fournies par le fleuve!

Il s’appuie sur un lion dont la patte avant droite est posée sur un poisson posé sur une profusion de blé et de raisin… Vive l’abondance des récoltes fournies par le fleuve! La Saône est elle aussi presque nue et allongée en appui sur un autre lion.

La Saône est elle aussi presque nue et allongée en appui sur un autre lion. Impossible d’ignorer l’auteur de la statue équestre… c’est marqué en gros sur les faces avant et arrière du piédestal : « Chef d’oeuvre de Lemot sculpteur Lyonnois ». Il s’agit de la dernière œuvre monumentale réalisée par François Frédéric Lemot (Lyon,

Impossible d’ignorer l’auteur de la statue équestre… c’est marqué en gros sur les faces avant et arrière du piédestal : « Chef d’oeuvre de Lemot sculpteur Lyonnois ». Il s’agit de la dernière œuvre monumentale réalisée par François Frédéric Lemot (Lyon,  Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de l’hôtel de ville de Poitiers…

Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de l’hôtel de ville de Poitiers…  Le panneau central porte la signature de [Jean Baptiste Philippe] Émile Bin (Paris, 1825 – Marly-la-Ville, 1897) : « E. BIN 1883 ». Les œuvres ont été présentées hors concours aux salons de la Société des artistes français de 1881 et 1882, vous pouvez les découvrir dans les albums photographiques par G. Michelez (clic sur les liens pour voir ces photographies dans la base de données des archives nationales, où ils sont conservés sous les cotes F/21/*7651 pour 1881 et F/21/*7652 pour 1882):

Le panneau central porte la signature de [Jean Baptiste Philippe] Émile Bin (Paris, 1825 – Marly-la-Ville, 1897) : « E. BIN 1883 ». Les œuvres ont été présentées hors concours aux salons de la Société des artistes français de 1881 et 1882, vous pouvez les découvrir dans les albums photographiques par G. Michelez (clic sur les liens pour voir ces photographies dans la base de données des archives nationales, où ils sont conservés sous les cotes F/21/*7651 pour 1881 et F/21/*7652 pour 1882):

… j’avais quand même pris tant bien que mal un détail de la paix…

… j’avais quand même pris tant bien que mal un détail de la paix… … et de Poitiers encadrée de la justice (avec la balance), et de la force (avec les faisceaux de licteur).

… et de Poitiers encadrée de la justice (avec la balance), et de la force (avec les faisceaux de licteur).

Dans une ville, quoi de mieux qu’une grande fontaine, surtout en été, pour rafraîchir… Si, si, un été chaud, ça arrive! A Poitiers, nous ne sommes qu’une petite ville, avec une ridicule petite fontaine dans un coin de la place d’Armes (place Leclerc)… quelques plaisantins ont quand même réussi à la faire mousser, voir

Dans une ville, quoi de mieux qu’une grande fontaine, surtout en été, pour rafraîchir… Si, si, un été chaud, ça arrive! A Poitiers, nous ne sommes qu’une petite ville, avec une ridicule petite fontaine dans un coin de la place d’Armes (place Leclerc)… quelques plaisantins ont quand même réussi à la faire mousser, voir

Comme pour beaucoup d’allégories, elle est représentée avec les seins nus, avec un vêtement drapé sur son ventre. Elle est soigneusement coiffée, avec une fleur attachée dans les cheveux.

Comme pour beaucoup d’allégories, elle est représentée avec les seins nus, avec un vêtement drapé sur son ventre. Elle est soigneusement coiffée, avec une fleur attachée dans les cheveux. L’enfant est potelé, serré contre sa mère… Il étreint son urne qui crache de l’eau (de la Dordogne).

L’enfant est potelé, serré contre sa mère… Il étreint son urne qui crache de l’eau (de la Dordogne). C’est dans les chevaux que l’artiste s’est le plus lâché… Il les a représentés hennissants, fougueux, avec plein de détails, regardez les naseaux, les muscles des joues ou les griffes des sabots… En principe, ils crachent de l’eau par la bouche, mais le système semble en partie grippé…

C’est dans les chevaux que l’artiste s’est le plus lâché… Il les a représentés hennissants, fougueux, avec plein de détails, regardez les naseaux, les muscles des joues ou les griffes des sabots… En principe, ils crachent de l’eau par la bouche, mais le système semble en partie grippé… Et voici la vue d’un autre cheval, également plein de détails très réalistes…

Et voici la vue d’un autre cheval, également plein de détails très réalistes… Et avant de quitter la place, voici une dernière vue de la fontaine, de dos…

Et avant de quitter la place, voici une dernière vue de la fontaine, de dos… La préfecture des Deux-Sèvres, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été construite à côté du donjon de Niort, à l’emplacement du premier jardin botanique de la ville. Le corps central a été construit en 1828 sur les plans de l’architecte

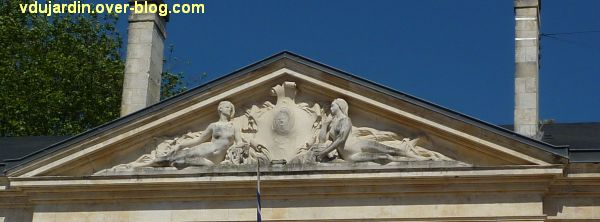

La préfecture des Deux-Sèvres, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été construite à côté du donjon de Niort, à l’emplacement du premier jardin botanique de la ville. Le corps central a été construit en 1828 sur les plans de l’architecte  Le fronton porte la figure allégorique des Deux-Sèvres sous la forme de deux femmes nues aux cheveux longs (la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise) avec des jarres d’où jaillissent les eaux des deux rivières. Je n’ai pas réussi à trouver de signature du sculpteur…

Le fronton porte la figure allégorique des Deux-Sèvres sous la forme de deux femmes nues aux cheveux longs (la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise) avec des jarres d’où jaillissent les eaux des deux rivières. Je n’ai pas réussi à trouver de signature du sculpteur… Au centre, en très faible relief, sur un médaillon inscrit dans un décor de parchemin se trouve une figure de Marianne, l’allégorie de la République coiffée du bonnet phrygien.

Au centre, en très faible relief, sur un médaillon inscrit dans un décor de parchemin se trouve une figure de Marianne, l’allégorie de la République coiffée du bonnet phrygien. La Sèvre à gauche a les jambes allongées, la gauche légèrement fléchie, et le corps redressé, elle s’appuie du bras gauche sur la jarre d’où l’eau s’échappe, et étend souplement son autre bars sur sa jambe.

La Sèvre à gauche a les jambes allongées, la gauche légèrement fléchie, et le corps redressé, elle s’appuie du bras gauche sur la jarre d’où l’eau s’échappe, et étend souplement son autre bars sur sa jambe. Et voilà l’autre Sèvre en symétrie a aussi les jambes allongées, mais elle a ramené sa main droite sous son menton.

Et voilà l’autre Sèvre en symétrie a aussi les jambes allongées, mais elle a ramené sa main droite sous son menton. Les ailes datent de 1894 et ont été réalisées selon les plans de l’architecte

Les ailes datent de 1894 et ont été réalisées selon les plans de l’architecte  … et l’aile gauche.

… et l’aile gauche. Et pour finir, un détail du décor d’architecture, qui utilise un appareil lisse et un

Et pour finir, un détail du décor d’architecture, qui utilise un appareil lisse et un

Aujourd’hui, direction Toulouse, je vous rappelle que ces photographies datent de mars 2010. Nous allons à l’angle des rues Boulbonne (du nom d’une abbaye de l’Ariège qui avait un collège – équivalent d’une résidence universitaire pour ses novices – au 21 de cette rue du 13e au 16e siècle) et Cantegril, voir la fontaine…

Aujourd’hui, direction Toulouse, je vous rappelle que ces photographies datent de mars 2010. Nous allons à l’angle des rues Boulbonne (du nom d’une abbaye de l’Ariège qui avait un collège – équivalent d’une résidence universitaire pour ses novices – au 21 de cette rue du 13e au 16e siècle) et Cantegril, voir la fontaine… C’est une œuvre signée du sculpteur toulousain Jules Jacques Théodore Dominique Labatut (né en 1851 à Toulouse et mort en 1935 à Biarritz, son prénom d’usage est Jacques), élève à l’école des Beaux-Arts de Paris notamment de François Jouffroy et d’Antonin Mercié, dont je vous ai déjà parlé pour le tirage de

C’est une œuvre signée du sculpteur toulousain Jules Jacques Théodore Dominique Labatut (né en 1851 à Toulouse et mort en 1935 à Biarritz, son prénom d’usage est Jacques), élève à l’école des Beaux-Arts de Paris notamment de François Jouffroy et d’Antonin Mercié, dont je vous ai déjà parlé pour le tirage de  Allez, on s’approche… La fontaine représente la Garonne offrant l’énergie électrique à la ville de Toulouse. Au centre trône une allégorie de Toulouse (à comparer avec

Allez, on s’approche… La fontaine représente la Garonne offrant l’énergie électrique à la ville de Toulouse. Au centre trône une allégorie de Toulouse (à comparer avec  Toulouse est représentée sous les traits d’une femme assez jeune, assise sur l’arche d’un pont et tient dans sa main droite un gouvernail. Contrairement à la plupart des allégories de cette époque, vêtues à l’Antique (je vous en ai montré plein, à retrouver en liens à partir de

Toulouse est représentée sous les traits d’une femme assez jeune, assise sur l’arche d’un pont et tient dans sa main droite un gouvernail. Contrairement à la plupart des allégories de cette époque, vêtues à l’Antique (je vous en ai montré plein, à retrouver en liens à partir de  Son autre main est en appui sur les armoiries de la ville de Toulouse. Sous le pont coule la Garonne… personnifiée sous les traits d’une femme nue aux longs cheveux qui émerge à moitié en rampant en actionnant une roue à aubes. D’après la description de 1911, elle tenait de sa main gauche (levée mais aujourd’hui vide) une sorte de grosse canne dont le pommeau pourrait être une ampoule à incandescence…

Son autre main est en appui sur les armoiries de la ville de Toulouse. Sous le pont coule la Garonne… personnifiée sous les traits d’une femme nue aux longs cheveux qui émerge à moitié en rampant en actionnant une roue à aubes. D’après la description de 1911, elle tenait de sa main gauche (levée mais aujourd’hui vide) une sorte de grosse canne dont le pommeau pourrait être une ampoule à incandescence… Confolens doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, la voici au niveau du square Jules Halgand (où se trouve le

Confolens doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, la voici au niveau du square Jules Halgand (où se trouve le  La Vienne est une rivière capricieuse. Sur cette maison sur le quai Alcide Pautrot sont reportées les hauteurs de crues. Pas d’inquiétude, au rez-de-chaussée, ce sont des dépendances, et l’habitation est à l’autre bout de la parcelle, bien plus haut (

La Vienne est une rivière capricieuse. Sur cette maison sur le quai Alcide Pautrot sont reportées les hauteurs de crues. Pas d’inquiétude, au rez-de-chaussée, ce sont des dépendances, et l’habitation est à l’autre bout de la parcelle, bien plus haut ( Heureusement, voyez le niveau atteint en 1923…

Heureusement, voyez le niveau atteint en 1923… Début mars 2010, je suis passée juste après une petite crue dont on voit la boue en train de sécher ici près de la porte du Gué (à découvrir ici

Début mars 2010, je suis passée juste après une petite crue dont on voit la boue en train de sécher ici près de la porte du Gué (à découvrir ici  Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa

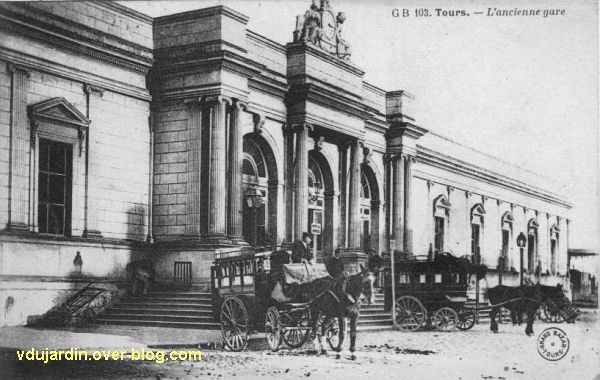

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa  Pour clôturer la visite de la gare de Tours, j’ai trouvé une carte postale ancienne montrant l’ancien embarcadère, détruit en 1895 pour être remplacé par la gare actuelle. Je pioche les informations ci-dessous dans le

Pour clôturer la visite de la gare de Tours, j’ai trouvé une carte postale ancienne montrant l’ancien embarcadère, détruit en 1895 pour être remplacé par la gare actuelle. Je pioche les informations ci-dessous dans le  L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à

L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à  Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le

Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le  … mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche).

… mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche). Cette horloge est encadrée de

Cette horloge est encadrée de  Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les

Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les  La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.

La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.