Nous ne sommes pas dimanche, il n’est pas midi, mais retour à Poitiers…

J’invite François de Sale (si, vous ne rêvez pas, il a commenté mon article de dimanche dernier sur Joseph de la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers) à parcourir d’autres pages de mon blog qui le feront sans doute fuir, par exemple lettre à un jeune catholique de Böll ou four solaire… Et je ne mets pas le lien vers le site de ce commentateur, les intégristes catholiques (pas plus que n’importe quels autres intégristes), ce n’est pas mon truc…

Pour ma part, je suis dans la position de la scène qui se passe sur le même niveau de la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, mais à l’opposé…

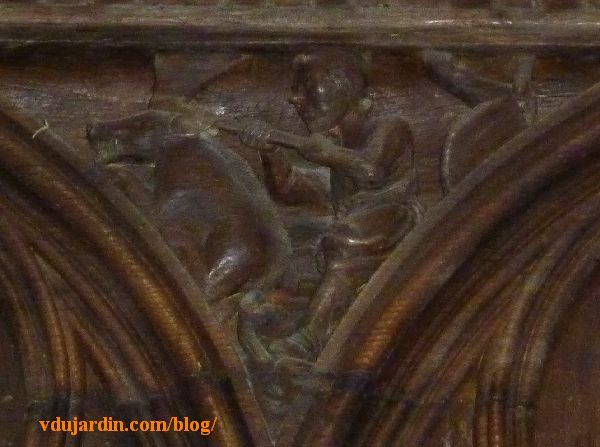

Et oui, Adam, Ève (impossible de se tromper, le sculpteur à préciser EVA au-dessus, le A est peu visible) et le serpent… (Genèse 3, 1-6 pour ceux qui veulent relire l’histoire).

Et oui, Adam, Ève (impossible de se tromper, le sculpteur à préciser EVA au-dessus, le A est peu visible) et le serpent… (Genèse 3, 1-6 pour ceux qui veulent relire l’histoire).

Je ne dénoncerai pas le serpent, mais je vais suivre le SAL organisé par Jo du Québec / les fantaisies de Jo, une toute petite grille de 60 points d côté chaque mois… J’ai déjà choisi le fil, 815 de DMC, la toile Edinburgh 14 fils en ton bis, et même commencé les petites croix ! Pour celles qui sont tentées à leur tour… elles enfanteront dans la douleur (oups, non, là, je mélange tout, mais c’est Genèse, 3, 16, qui est en plus une source du machisme… l’homme dominera la femme)… elles peuvent toujours participer à ce SAL (avec un dé si vous voulez, pour éviter la douleur de l’aiguille).

Revenons au sujet du jour, Adam et Ève sur la façade de Notre-dame-la-Grande à Poitiers. La première photographie est prise de face, la seconde un peu plus sur le côté, pour mieux voir Adam. Les parties plus blanches d’Adam et Ève sont dues un traitement différent au moment de la restauration et de l’enlèvement du sel de la pierre il y a une quinzaine d’années déjà (en 1995). Si je retrouve mes photos prises des échafaudages à cette occasion là, je vous les montrerai. Ils sont représentés comme le plus souvent dans l’art roman en Poitou-Charentes (avec une exception notable à Aulnay, où l’arbre est à droite de la scène): Adam est à gauche, l’arbre avec le serpent enroulé en centre et Ève à droite. Les bras étant cassés, il n’est pas facile de préciser s’ils se cachaient, la main gauche d’Adam semble le suggérer plus ou moins, et la poitrine d’Ève est bien nue..

Revenons au sujet du jour, Adam et Ève sur la façade de Notre-dame-la-Grande à Poitiers. La première photographie est prise de face, la seconde un peu plus sur le côté, pour mieux voir Adam. Les parties plus blanches d’Adam et Ève sont dues un traitement différent au moment de la restauration et de l’enlèvement du sel de la pierre il y a une quinzaine d’années déjà (en 1995). Si je retrouve mes photos prises des échafaudages à cette occasion là, je vous les montrerai. Ils sont représentés comme le plus souvent dans l’art roman en Poitou-Charentes (avec une exception notable à Aulnay, où l’arbre est à droite de la scène): Adam est à gauche, l’arbre avec le serpent enroulé en centre et Ève à droite. Les bras étant cassés, il n’est pas facile de préciser s’ils se cachaient, la main gauche d’Adam semble le suggérer plus ou moins, et la poitrine d’Ève est bien nue..

Voici sa position sur la façade.

Voici sa position sur la façade.

Pour une version colorisée de la même scène, un petit détour par l’église Sainte-Radegonde à Poitiers s’impose, je vous ai déjà montré un chapiteau du déambulatoire avec, côté chœur, Daniel dans la fosse aux lions, et côté déambulatoire, la Tentation. En fait, pas tout à fait la Tentation, je suis retournée voir, mais plutôt la Chute.

Sur le chapiteau de Sainte-Radegonde, le serpent est bien caché dans le feuillage à gauche, Adam et Ève tiennent encore chacun un fruit défendu, mais ils cachent (plus ou moins) leur nudité avec leurs mains… Ils ont donc déjà succombé à la tentation (Genèse 2, 10 : parce que je suis nu, je me suis caché, dit Adam à Dieu). .

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Si vous voulez un beau livre beaucoup plus cher, alors il vous faut le livre dirigé par Marie-Thérèse Camus et Claude Andrault-Schmitt, Notre-Dame-Grande-de-Poitiers. L’œuvre romane, éditions Picard/CESCM Université de Poitiers, 2002.

Post-scriptum : ah, j’ai oublié un article à relire : la soirée contre le créationnisme à Poitiers. Tant que la Bible ne sert pas à nier l’évolution, c’est un très beau texte. Et comme tous les lecteurs ne parcourent pas les commentaires, je vous copie-colle (il paraît que ce verbe va finir par entrer dans le dictionnaire, anticipons) le commentaire que vient de laisser mon père : » ce que tu ne dis pas, c’est que très modestement François de Sale (comme toi tu dis) lui se dit Saint François de Sale. Si certains sont tenté de (re)lire la Genèse, moi, j’ai un faible pour la traduction proposée par Henri Meschonnic (Au commencement, chez Desclée de Brouwer 2002 ISBN 2-220-05092-0). Une traduction à partir de l’hébreu qui essaie de rendre la poésie du texte en conservant son rythme et explique en note tous les problèmes de traduction rencontrés. Un travail qui ne s’appuie pas sur l’exégèse contrairement à « la nouvelle traduction de la bible » parue chez Bayard en 2001 (ISBN 2-227-35800-9) « .

Retrouvez tous les articles sur Notre-Dame-la-Grande à Poitiers

La façade occidentale

Gros coup de vent entre minuit et 4h du matin. Dans la résidence, il n’y a que quelques branches et petits arbres qui sont tombés. Pour le jardin, je n’y suis pas encore passée. En ville, j’ai vu une voiture bien écrasée par la chute d’une cheminée, quelques tuiles ici et là, mais vraiment pas trop de dégâts. Le soleil brillait ce matin. Du coup, cela m’a donné envie de retourner à Rhodes.

Gros coup de vent entre minuit et 4h du matin. Dans la résidence, il n’y a que quelques branches et petits arbres qui sont tombés. Pour le jardin, je n’y suis pas encore passée. En ville, j’ai vu une voiture bien écrasée par la chute d’une cheminée, quelques tuiles ici et là, mais vraiment pas trop de dégâts. Le soleil brillait ce matin. Du coup, cela m’a donné envie de retourner à Rhodes. Le musée archéologique de Rhodes se trouve dans l’ancien hôpital des chevaliers. Je trouve très dommage que la lecture du bâtiment qui contient le musée ne soit pas mieux mis en valeur.

Le musée archéologique de Rhodes se trouve dans l’ancien hôpital des chevaliers. Je trouve très dommage que la lecture du bâtiment qui contient le musée ne soit pas mieux mis en valeur. Sans guide, difficile de comprendre le bâtiment à l’exception de la très grande salle des malades avec sa chapelle, au premier étage, qui fait un peu saillie en façade.

Sans guide, difficile de comprendre le bâtiment à l’exception de la très grande salle des malades avec sa chapelle, au premier étage, qui fait un peu saillie en façade. Le bâtiment a été construit entre 1440 et 1484, par l’ordre hospitalier et militaire de Saint-Jean-de-Jérusalem pour accueillir et soigner les pélerins (petit rappel, les chevaliers ont été chassés de la forteresse de Saint-Jean-d’Acre en 1291 et on accosté à Rhodes en 1306, d’où ils ont chassé les Génois en 1309. Ils occupèrent l’île de Rhodes jusqu’en 1523). La construction, en grand appareil de pierre de taille, est très soignée.

Le bâtiment a été construit entre 1440 et 1484, par l’ordre hospitalier et militaire de Saint-Jean-de-Jérusalem pour accueillir et soigner les pélerins (petit rappel, les chevaliers ont été chassés de la forteresse de Saint-Jean-d’Acre en 1291 et on accosté à Rhodes en 1306, d’où ils ont chassé les Génois en 1309. Ils occupèrent l’île de Rhodes jusqu’en 1523). La construction, en grand appareil de pierre de taille, est très soignée. Les collections du musée sont composées d’éléments trouvés sur l’île, et reflètent donc son passé protohistorique (mycéniens, minoens), grec, romain, etc. Et bien sûr, des tas de boulets de canon, que l’on trouve partout, en ville comme dans les fossés des remparts. Quelques belles statues, des mosaïques déposées dans les cours, mais je préfère les objets de la vie quotidienne… qui sont heureusement aussi présentés dans quelques salles désertes à l’heure matinale où j’ai fait la visite.

Les collections du musée sont composées d’éléments trouvés sur l’île, et reflètent donc son passé protohistorique (mycéniens, minoens), grec, romain, etc. Et bien sûr, des tas de boulets de canon, que l’on trouve partout, en ville comme dans les fossés des remparts. Quelques belles statues, des mosaïques déposées dans les cours, mais je préfère les objets de la vie quotidienne… qui sont heureusement aussi présentés dans quelques salles désertes à l’heure matinale où j’ai fait la visite. L’exposition sur le designer Ron Arad, sous-titrée No discipline, se tient au

L’exposition sur le designer Ron Arad, sous-titrée No discipline, se tient au  Après

Après  L’église Saint-Spyridon est une toute petite église byzantine…

L’église Saint-Spyridon est une toute petite église byzantine… … de la même période que ce vestige de rempart qui a été construit avec des remplois (éléments repris sur des édifices plus anciens) parmi lesquels on reconnaît aisément des tambours de colonne…

… de la même période que ce vestige de rempart qui a été construit avec des remplois (éléments repris sur des édifices plus anciens) parmi lesquels on reconnaît aisément des tambours de colonne… Mais au détour des étroites ruelles, il faut vraiment faire attention aux scooters, aux serveurs ou encore aux tailleurs porteurs de bonnes-grâces (euh, non, pas vrai pour les tailleurs, c’était juste pour placer

Mais au détour des étroites ruelles, il faut vraiment faire attention aux scooters, aux serveurs ou encore aux tailleurs porteurs de bonnes-grâces (euh, non, pas vrai pour les tailleurs, c’était juste pour placer  Après les

Après les  L’écoinçon 10 de la même rangée porte deux dragons affrontés dont les cous s’entrecroisent. Ils ont la queue nouée et des ailes qui ressemblent à des ailes d’oiseau, alors que de nombreux dragons ont plutôt des ailes de chauve-souris.

L’écoinçon 10 de la même rangée porte deux dragons affrontés dont les cous s’entrecroisent. Ils ont la queue nouée et des ailes qui ressemblent à des ailes d’oiseau, alors que de nombreux dragons ont plutôt des ailes de chauve-souris. L’écoinçon 16 porte un animal fantastique tourné vers la droite. Il s’agit plus ou moins d’un griffon. Il a un buste, une aile et une tête d’oiseau avec un bec crochu comme un rapace mais de curieuses oreilles, et un arrière-train de cheval.

L’écoinçon 16 porte un animal fantastique tourné vers la droite. Il s’agit plus ou moins d’un griffon. Il a un buste, une aile et une tête d’oiseau avec un bec crochu comme un rapace mais de curieuses oreilles, et un arrière-train de cheval.

écoinçon 10 : un

écoinçon 10 : un

Par sa situation

Par sa situation  L’essentiel de ce que l’on voit comme fortification, avec des systèmes compliqués de portes, ouvrages avancés, remparts (sur presque 4 km de long) doublés d’un fossé, a été construit par les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem après la perte de Saint-Jean-d’Acre (1291). Ils commencent par prendre Rhodes aux Gênois, qui y avaient installé un important site marchand, puis occupent la ville de 1309 à 1523. Ils ont résisté à plusieurs sièges, dont ceux de 1444 par le sultan d’Égypte et de 1480 par Mehmet II. Mais des boulets de canon de toutes dimensions parsèment les fossés, mais aussi les cours, et autres… La quantité de pierres utilisées pour construire et pour tenter de détruire ces remparts est énorme !

L’essentiel de ce que l’on voit comme fortification, avec des systèmes compliqués de portes, ouvrages avancés, remparts (sur presque 4 km de long) doublés d’un fossé, a été construit par les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem après la perte de Saint-Jean-d’Acre (1291). Ils commencent par prendre Rhodes aux Gênois, qui y avaient installé un important site marchand, puis occupent la ville de 1309 à 1523. Ils ont résisté à plusieurs sièges, dont ceux de 1444 par le sultan d’Égypte et de 1480 par Mehmet II. Mais des boulets de canon de toutes dimensions parsèment les fossés, mais aussi les cours, et autres… La quantité de pierres utilisées pour construire et pour tenter de détruire ces remparts est énorme ! En dehors de l’histoire (très importante, on le voit encore aujourd’hui, le Proche-Orient et Jérusalem sont depuis fort longtemps au centre de nombreux conflits, et Rhodes en est une base arrière), ces remparts ont été très bien entretenus et restaurés.

En dehors de l’histoire (très importante, on le voit encore aujourd’hui, le Proche-Orient et Jérusalem sont depuis fort longtemps au centre de nombreux conflits, et Rhodes en est une base arrière), ces remparts ont été très bien entretenus et restaurés. La promenade sur les remparts, à l’intérieur de la ville, mais aussi dans les fossés et les petits passages en-dessous ou dans les systèmes de portes, remet vraiment le visiteur à sa taille de fourmi…

La promenade sur les remparts, à l’intérieur de la ville, mais aussi dans les fossés et les petits passages en-dessous ou dans les systèmes de portes, remet vraiment le visiteur à sa taille de fourmi… Hilaire, né à Poitiers vers 315, élu évêque de Poitiers vers 350, docteur de l’Église, est mort en 367 ou 368. Il est mort dans une maison située plus près du baptistère et du quartier cathédral, un prieuré a été construit sur ce lieu supposé de décès, Saint-Hilaire-de-la-Celle, où a été érigé un

Hilaire, né à Poitiers vers 315, élu évêque de Poitiers vers 350, docteur de l’Église, est mort en 367 ou 368. Il est mort dans une maison située plus près du baptistère et du quartier cathédral, un prieuré a été construit sur ce lieu supposé de décès, Saint-Hilaire-de-la-Celle, où a été érigé un  Peut-être que l’on voit cela un peu mieux en tournant vers la gauche (enfin, en faisant un assez grand tour dans l’église, puisque la première photographie est faite depuis le choeur, beaucoup plus haut que la nef).

Peut-être que l’on voit cela un peu mieux en tournant vers la gauche (enfin, en faisant un assez grand tour dans l’église, puisque la première photographie est faite depuis le choeur, beaucoup plus haut que la nef). Si on tourne de l’autre côté, on voit deux disciples debout qui viennent assister à l’enterrement.

Si on tourne de l’autre côté, on voit deux disciples debout qui viennent assister à l’enterrement. Finalement, on le voit peut-être mieux sur cette carte postale ancienne…

Finalement, on le voit peut-être mieux sur cette carte postale ancienne… Fin octobre, j’ai arrêté mon récit de croisière en Grèce à

Fin octobre, j’ai arrêté mon récit de croisière en Grèce à  Mais dès le port, coincé entre les bateaux, un petit élément de fortification médiévale, du temps des chevaliers et des croisades d’après le guide (donc vers la fin du XIIIe ou le début du XIVe siècle de notre ère), mais dès que l’on s’approche, il est possible de distinguer une multitude de phases de construction, reprises, etc. À bientôt pour la suite… qui ne tardera pas, les photos sont triées et la documentation est rassemblée.

Mais dès le port, coincé entre les bateaux, un petit élément de fortification médiévale, du temps des chevaliers et des croisades d’après le guide (donc vers la fin du XIIIe ou le début du XIVe siècle de notre ère), mais dès que l’on s’approche, il est possible de distinguer une multitude de phases de construction, reprises, etc. À bientôt pour la suite… qui ne tardera pas, les photos sont triées et la documentation est rassemblée. Cinq à dix petits centimètres de neige tombés hier entre 17h et 19h30 à peu près, et la ville de Poitiers est bloquée… Et pourtant, hier matin, la météo avait annoncé la neige pour 16h environ… Comme je vous l’ai dit,

Cinq à dix petits centimètres de neige tombés hier entre 17h et 19h30 à peu près, et la ville de Poitiers est bloquée… Et pourtant, hier matin, la météo avait annoncé la neige pour 16h environ… Comme je vous l’ai dit,  Au fait, vous aller rire… de notre montagne si enneigée ! Notre-Dame-la-Grande culmine à un peu plus de 110m (116m pour l’hôtel de ville, ouah !), le pont du Clain en bas de la Grand’rue à 74m… 730 m du chevet de Notre-Dame à ce pont… 5 % de pente en moyenne. Les montagnards doivent se tordre de rire en lisant cet article ! Le

Au fait, vous aller rire… de notre montagne si enneigée ! Notre-Dame-la-Grande culmine à un peu plus de 110m (116m pour l’hôtel de ville, ouah !), le pont du Clain en bas de la Grand’rue à 74m… 730 m du chevet de Notre-Dame à ce pont… 5 % de pente en moyenne. Les montagnards doivent se tordre de rire en lisant cet article ! Le

Et oui, Adam, Ève (impossible de se tromper, le sculpteur à préciser EVA au-dessus, le A est peu visible) et le serpent… (Genèse 3, 1-6 pour ceux qui veulent relire l’histoire).

Et oui, Adam, Ève (impossible de se tromper, le sculpteur à préciser EVA au-dessus, le A est peu visible) et le serpent… (Genèse 3, 1-6 pour ceux qui veulent relire l’histoire). Revenons au sujet du jour, Adam et Ève sur la façade de Notre-dame-la-Grande à Poitiers. La première photographie est prise de face, la seconde un peu plus sur le côté, pour mieux voir Adam. Les parties plus blanches d’Adam et Ève sont dues un traitement différent au moment de la restauration et de l’enlèvement du sel de la pierre il y a une quinzaine d’années déjà (en 1995). Si je retrouve mes photos prises des échafaudages à cette occasion là, je vous les montrerai. Ils sont représentés comme le plus souvent dans l’art roman en Poitou-Charentes (avec une exception notable à

Revenons au sujet du jour, Adam et Ève sur la façade de Notre-dame-la-Grande à Poitiers. La première photographie est prise de face, la seconde un peu plus sur le côté, pour mieux voir Adam. Les parties plus blanches d’Adam et Ève sont dues un traitement différent au moment de la restauration et de l’enlèvement du sel de la pierre il y a une quinzaine d’années déjà (en 1995). Si je retrouve mes photos prises des échafaudages à cette occasion là, je vous les montrerai. Ils sont représentés comme le plus souvent dans l’art roman en Poitou-Charentes (avec une exception notable à  Voici sa position sur la façade.

Voici sa position sur la façade. Jésus est né et les rois mages ne sont pas encore arrivés… Mais Joseph n’en revient toujours pas que sa femme, Marie, vierge (si, les sages-femmes l’ont assuré !?!), ait accouché de Jésus. Alors, sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Joseph, la tête en appui sur son bras droit, admire encore et encore ce bébé en train de prendre le bain.

Jésus est né et les rois mages ne sont pas encore arrivés… Mais Joseph n’en revient toujours pas que sa femme, Marie, vierge (si, les sages-femmes l’ont assuré !?!), ait accouché de Jésus. Alors, sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Joseph, la tête en appui sur son bras droit, admire encore et encore ce bébé en train de prendre le bain. Joseph est représenté assis, de profil ou plutôt légèrement de trois quarts et regarde Jésus qui lui fait face dans son bain.

Joseph est représenté assis, de profil ou plutôt légèrement de trois quarts et regarde Jésus qui lui fait face dans son bain. Il est assis sur un riche siège dont les montants et la boule rappellent le

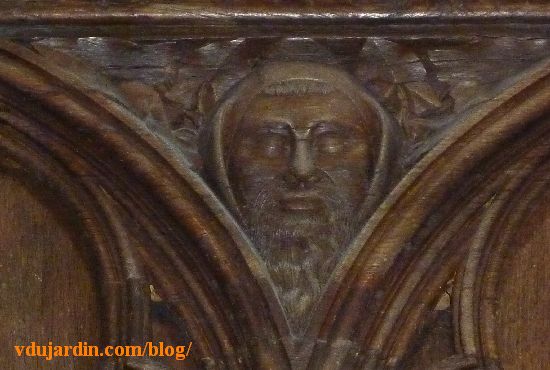

Il est assis sur un riche siège dont les montants et la boule rappellent le  Joseph est représenté avec la main droite contre sa joue, la main gauche sur son avant-bras droit. Il est barbu et moustachu et coiffé de la calotte juive sur ses cheveux mi-longs.

Joseph est représenté avec la main droite contre sa joue, la main gauche sur son avant-bras droit. Il est barbu et moustachu et coiffé de la calotte juive sur ses cheveux mi-longs. Voici la position de cette scène sur la façade.

Voici la position de cette scène sur la façade.