J’ai choisi aujourd’hui de vous présenter le monument aux morts de 1914-1918, du souvenir français et de la ville de Metz car il a connu une histoire liée aussi à la seconde guerre mondiale (pour cette dernière, revoir le monument en hommage aux Hommes de fer). Il se trouve square Gallieni, près de la Porte serpenoise… et était, au moment de mes photographies en août 2012, noyé au milieu de travaux.

J’ai choisi aujourd’hui de vous présenter le monument aux morts de 1914-1918, du souvenir français et de la ville de Metz car il a connu une histoire liée aussi à la seconde guerre mondiale (pour cette dernière, revoir le monument en hommage aux Hommes de fer). Il se trouve square Gallieni, près de la Porte serpenoise… et était, au moment de mes photographies en août 2012, noyé au milieu de travaux.

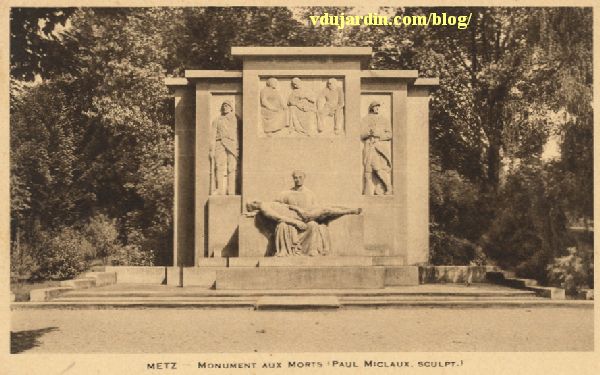

A l’origine, ce monument, inauguré en 1935, célébrait la réunification de l’Alsace et de la Lorraine (en fait de la Moselle) à la France en 1918. Il est l’œuvre du sculpteur Paul [François] Niclausse (Metz, 1879 – Paris en 1958) et non Paul Miclaux comme indiqué en légende de la carte postale. Du même Paul Niclausse, je dois avoir quelque part les photographies de l’Orpheline, présentée dans le parc Tassart à Cahors et le buste d’Albert Ier roi des Belges à Metz. Outre les personnages centraux, le monument comportait à l’origine un relief central dominant le groupe sculpté, avec une représentation allégorique de la famille laissée par le soldat envoyé au front: une mère portant son nourrisson dans les bras, encadrée par les grands-parents. Sur les côtés prenaient place deux reliefs représentant chacun un Poilu.

A l’origine, ce monument, inauguré en 1935, célébrait la réunification de l’Alsace et de la Lorraine (en fait de la Moselle) à la France en 1918. Il est l’œuvre du sculpteur Paul [François] Niclausse (Metz, 1879 – Paris en 1958) et non Paul Miclaux comme indiqué en légende de la carte postale. Du même Paul Niclausse, je dois avoir quelque part les photographies de l’Orpheline, présentée dans le parc Tassart à Cahors et le buste d’Albert Ier roi des Belges à Metz. Outre les personnages centraux, le monument comportait à l’origine un relief central dominant le groupe sculpté, avec une représentation allégorique de la famille laissée par le soldat envoyé au front: une mère portant son nourrisson dans les bras, encadrée par les grands-parents. Sur les côtés prenaient place deux reliefs représentant chacun un Poilu.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dès 1940, les Allemands suppriment les reliefs sculptés pour ne conserver que l’allégorie féminine et le soldat mort. Cette carte postale porte pour légende « Metz, das Deutsche Denkmal » (le monument allemand) et sur la stèle martelée, on peut lire l’inscription en lettres gothiques qui a remplacé les bas reliefs: « Sie starben für das Reich » (ils sont morts pour l’Empire).

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dès 1940, les Allemands suppriment les reliefs sculptés pour ne conserver que l’allégorie féminine et le soldat mort. Cette carte postale porte pour légende « Metz, das Deutsche Denkmal » (le monument allemand) et sur la stèle martelée, on peut lire l’inscription en lettres gothiques qui a remplacé les bas reliefs: « Sie starben für das Reich » (ils sont morts pour l’Empire).

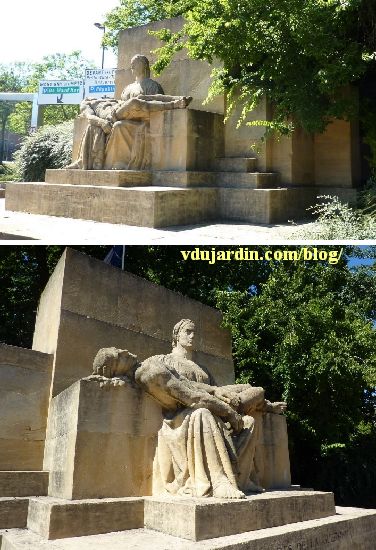

L’inscription allemande a été enlevée dès la fin de la guerre. Le monument ne conserve que le groupe sculpté central composé d’une mère et d’un soldat mort. Une figuration très allégorique du deuil, avec la mère représentée assise, pieds nus et habillée d’une longue robe drapée à l’Antique. Elle porte sur ses genoux le soldat figuré nu, tête et pieds en appui sur les massifs qui l’encadrent. Sans uniforme, impossible de savoir que ce soldat a combattu dans les rangs allemands, puisque la Moselle était allemande depuis 1871.

L’inscription allemande a été enlevée dès la fin de la guerre. Le monument ne conserve que le groupe sculpté central composé d’une mère et d’un soldat mort. Une figuration très allégorique du deuil, avec la mère représentée assise, pieds nus et habillée d’une longue robe drapée à l’Antique. Elle porte sur ses genoux le soldat figuré nu, tête et pieds en appui sur les massifs qui l’encadrent. Sans uniforme, impossible de savoir que ce soldat a combattu dans les rangs allemands, puisque la Moselle était allemande depuis 1871.

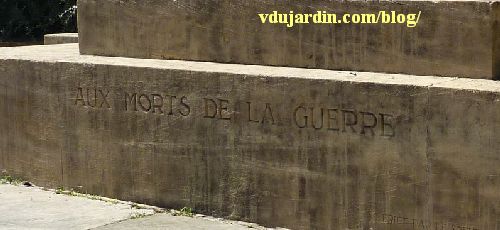

L’inscription qui a été ajoutée à la base du socle est désormais « Aux morts de la guerre », sans préciser laquelle… En bas à droite, il reste toujours l’inscription d’origine « érigé par le Souvenir français ».

L’inscription qui a été ajoutée à la base du socle est désormais « Aux morts de la guerre », sans préciser laquelle… En bas à droite, il reste toujours l’inscription d’origine « érigé par le Souvenir français ».

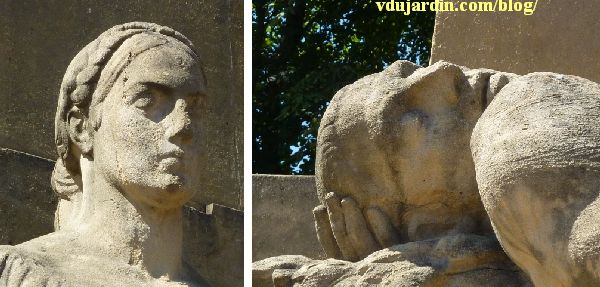

Voici un détail des têtes de la mère, avec les cheveux tressés ramenés sur le front, et du soldat mort.

Voici un détail des têtes de la mère, avec les cheveux tressés ramenés sur le front, et du soldat mort.

Voir aussi l’histoire compliquée du monument au Poilu libérateur de la Moselle, également à Metz

Photographies d’août 2012.

D’aucuns défendent ces dernières semaines une vision très rétrograde de la famille. J’en ai retrouvé une qui doit bien leur plaire dans mes photographies (prises en février 2012): elle se trouve dans le square d’Ajaccio, dans le 7e arrondissement de Paris, un square créé en 1865 par Jean-Charles Alphand (Grenoble, 1817 – Paris, 1891, enterré au

D’aucuns défendent ces dernières semaines une vision très rétrograde de la famille. J’en ai retrouvé une qui doit bien leur plaire dans mes photographies (prises en février 2012): elle se trouve dans le square d’Ajaccio, dans le 7e arrondissement de Paris, un square créé en 1865 par Jean-Charles Alphand (Grenoble, 1817 – Paris, 1891, enterré au  Ce groupe sculpté en marbre a pour titre « La défense du foyer » et porte la signature « É[mile André] Boisseau » (Varzy, 1842 – Paris, 1923). Cette allégorie de la famille a été sculptée en 1887 et il en existe des versions en bronze et des réductions. Il semble avoir été présenté au

Ce groupe sculpté en marbre a pour titre « La défense du foyer » et porte la signature « É[mile André] Boisseau » (Varzy, 1842 – Paris, 1923). Cette allégorie de la famille a été sculptée en 1887 et il en existe des versions en bronze et des réductions. Il semble avoir été présenté au  Un homme debout (un valeureux gaulois), une femme assise (toute menue et apeurée), un bébé… L’homme tenait un glaive brisé (comme le soldat du

Un homme debout (un valeureux gaulois), une femme assise (toute menue et apeurée), un bébé… L’homme tenait un glaive brisé (comme le soldat du  Un père, une mère, un bébé. Le père est nu, vêtu d’une peau de fauve (tigre?) comme d’un pagne retenu par son baudrier. Il domine la scène et « protège » sa femme et le bébé qu’il ne porte pas (ça serait attenter à sa virilité?) mais qui repose sur les genoux de la mère.

Un père, une mère, un bébé. Le père est nu, vêtu d’une peau de fauve (tigre?) comme d’un pagne retenu par son baudrier. Il domine la scène et « protège » sa femme et le bébé qu’il ne porte pas (ça serait attenter à sa virilité?) mais qui repose sur les genoux de la mère. Le père est chaussé, mais la mère pieds-nus…

Le père est chaussé, mais la mère pieds-nus… … et le bébé tout nu, même s’il a perdu sa main droite et son pénis. Il semble pleurer, grimaçant bouche ouverte et yeux fermés.

… et le bébé tout nu, même s’il a perdu sa main droite et son pénis. Il semble pleurer, grimaçant bouche ouverte et yeux fermés. A poil, ça doit plaire à M. Copé, LOL! (si, si, j’ai lu ça dans

A poil, ça doit plaire à M. Copé, LOL! (si, si, j’ai lu ça dans  (PS: pour répondre à

(PS: pour répondre à  Dans le même esprit, vous croyez que des cheveux longs, c’est en accord avec « un homme »??? Bon, ça doit aller avec « Notre ancêtre le Gaulois bien fort ». Ah les stéréotypes… Belle sculpture mais vision pour le moins rétrograde de la famille et du Gaulois!

Dans le même esprit, vous croyez que des cheveux longs, c’est en accord avec « un homme »??? Bon, ça doit aller avec « Notre ancêtre le Gaulois bien fort ». Ah les stéréotypes… Belle sculpture mais vision pour le moins rétrograde de la famille et du Gaulois!

Un livre trouvé à la

Un livre trouvé à la

J’ai trouvé ce livre à la

J’ai trouvé ce livre à la  Après les peintures murales de

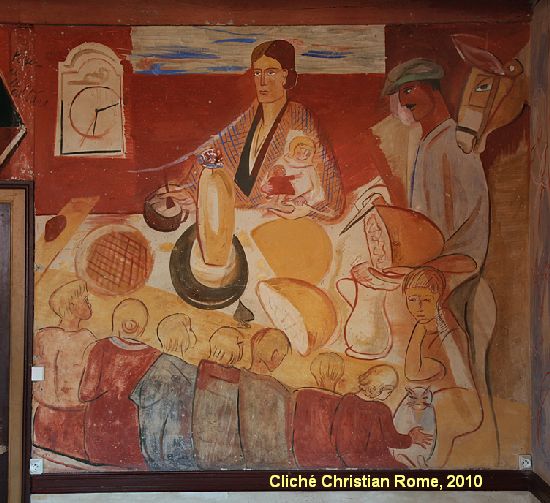

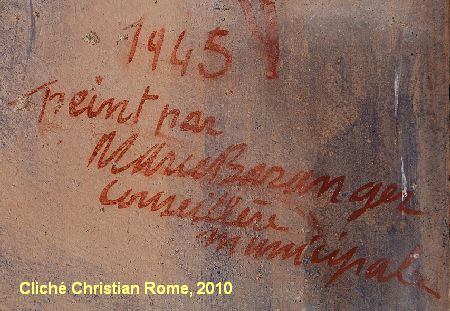

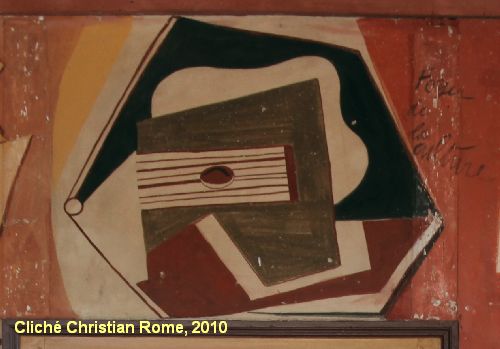

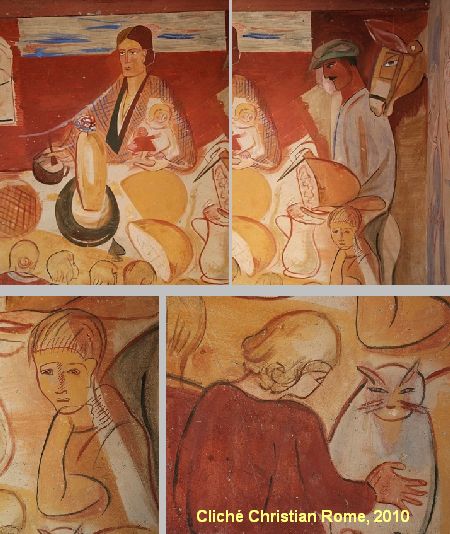

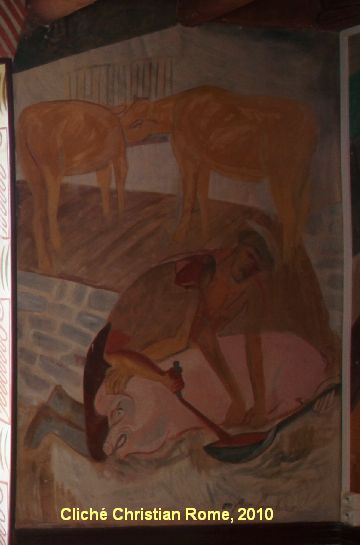

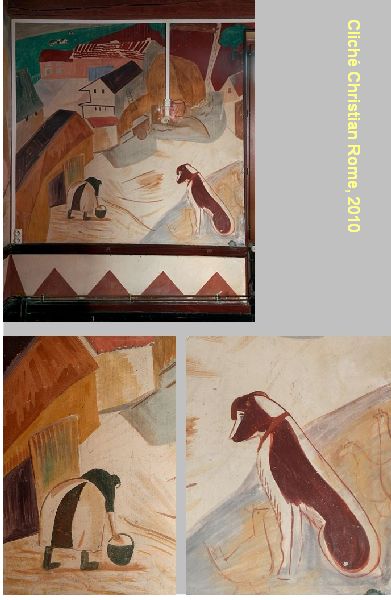

Après les peintures murales de  Cet ensemble porte la signature « 1945 / peint par / Marie Baranger / conseillère / municipale ».

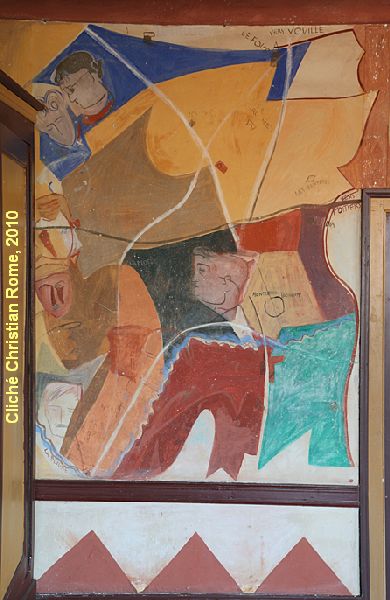

Cet ensemble porte la signature « 1945 / peint par / Marie Baranger / conseillère / municipale ». Je commence par le mur est (vue générale en première photographie de l’article). Sur la partie gauche, un ensemble de champs stylisés avec quelques indications géographiques (dans le cercle, « Montreuil-Bonnin », les routes « vers Poitiers », « vers Vouillé », des hameaux « le Four » et illisibles, la rivière «

Je commence par le mur est (vue générale en première photographie de l’article). Sur la partie gauche, un ensemble de champs stylisés avec quelques indications géographiques (dans le cercle, « Montreuil-Bonnin », les routes « vers Poitiers », « vers Vouillé », des hameaux « le Four » et illisibles, la rivière «

J’avais acheté ce livre lors de sa parution à la librairie La belle aventure à Poitiers, puis il était resté dans ma pile à lire… J’avais bien aimé le précédent livre de cette auteure,

J’avais acheté ce livre lors de sa parution à la librairie La belle aventure à Poitiers, puis il était resté dans ma pile à lire… J’avais bien aimé le précédent livre de cette auteure,

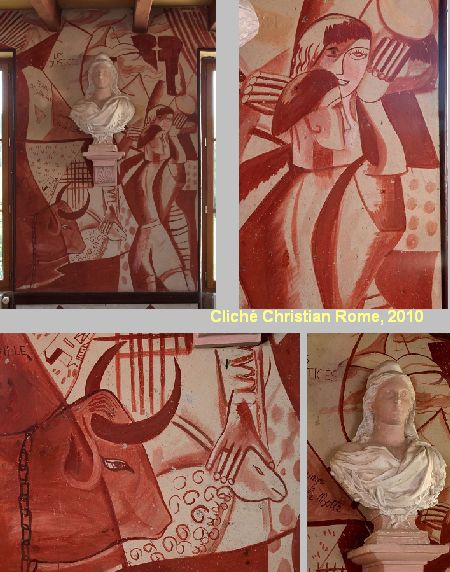

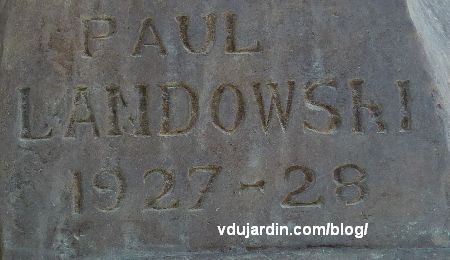

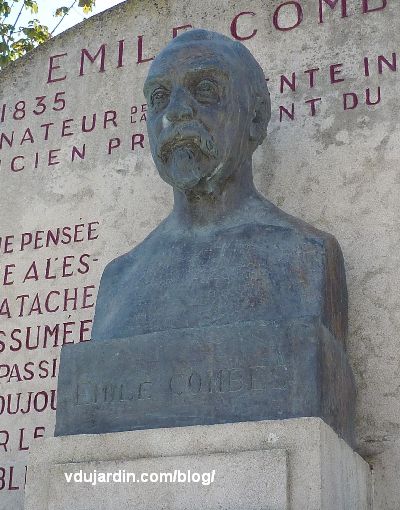

Le buste en bronze porte la signature « Paul Landowski 1927-28 ». Vous pouvez découvrir Paul Landowski (Paris, 1875 – Boulogne-

Le buste en bronze porte la signature « Paul Landowski 1927-28 ». Vous pouvez découvrir Paul Landowski (Paris, 1875 – Boulogne- Le buste en bronze (euh, j’ai comme un doute en l’écrivant… en pierre patinée couleur bronze?, la

Le buste en bronze (euh, j’ai comme un doute en l’écrivant… en pierre patinée couleur bronze?, la  En tout cas, sur les vues anciennes (ici une carte postale / cliché de Charter), le buste était blanc, en calcaire ou en plâtre en attendant la fonte du bronze?

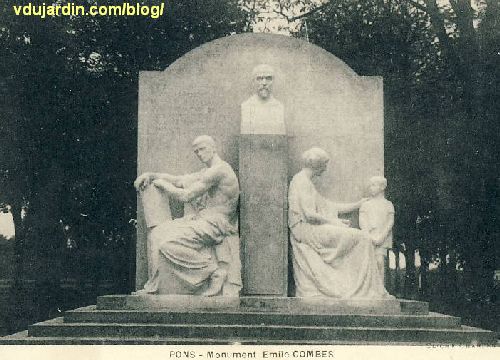

En tout cas, sur les vues anciennes (ici une carte postale / cliché de Charter), le buste était blanc, en calcaire ou en plâtre en attendant la fonte du bronze? A gauche, un homme est assis, le bas du corps ceint dans un vêtement à l’antique. Il tient sur ses genoux un volume où est inscrit « pour la République ». La représentation allégorique de la République sous les traits d’un homme est extrêmement rare, l’artiste voulait ici souligner l’importance de la famille. Au-dessus de la sculpture se trouve cette citation: « Nous n’avons qu’une pensée / toujours présente à l’es- / prit de la pensée de la tâche / que nous avons assumée / nous n’avons qu’un passion / toujours absente toujours / vibrante au cœur le dé- / vouement à la République ».

A gauche, un homme est assis, le bas du corps ceint dans un vêtement à l’antique. Il tient sur ses genoux un volume où est inscrit « pour la République ». La représentation allégorique de la République sous les traits d’un homme est extrêmement rare, l’artiste voulait ici souligner l’importance de la famille. Au-dessus de la sculpture se trouve cette citation: « Nous n’avons qu’une pensée / toujours présente à l’es- / prit de la pensée de la tâche / que nous avons assumée / nous n’avons qu’un passion / toujours absente toujours / vibrante au cœur le dé- / vouement à la République ». A droite, une femme est assise devant un enfant, il s’agit d’une allégorie de l’Éducation. Elle est surmontée d’une autre citation d’Emile Combes : « Je n’ai jamais cessé d’avoir foi / dans cette instruction pour /former l’intelligence de nos / enfants et pour inculquer à / leur âme le principe d’une morale. / D’autant plus solide qu’elle / dérive uniquement des idées / éternelles et nécessaires de justice, de droit et de devoir ».

A droite, une femme est assise devant un enfant, il s’agit d’une allégorie de l’Éducation. Elle est surmontée d’une autre citation d’Emile Combes : « Je n’ai jamais cessé d’avoir foi / dans cette instruction pour /former l’intelligence de nos / enfants et pour inculquer à / leur âme le principe d’une morale. / D’autant plus solide qu’elle / dérive uniquement des idées / éternelles et nécessaires de justice, de droit et de devoir ». Jean-Marc Roberts vient de décéder, j’ai eu envie de relire un de ses livres que j’avais beaucoup aimé lors de sa sortie.

Jean-Marc Roberts vient de décéder, j’ai eu envie de relire un de ses livres que j’avais beaucoup aimé lors de sa sortie.