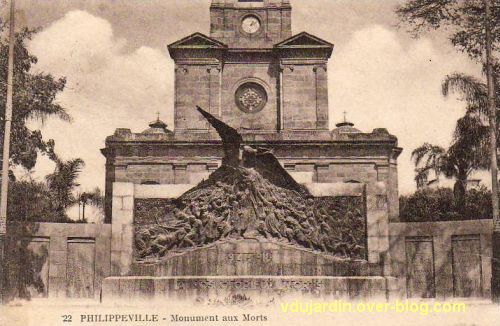

Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969 à Toulouse, ville avec laquelle elle était jumelée, à l’initiative de Pierre Baudis, le maire de l’époque et son adjoint aux anciens Combattants Pierre Maubec. Cette carte postale ancienne montre son emplacement initial. Le socle est resté sur place, seul le bronze a été démonté et transporté.

Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969 à Toulouse, ville avec laquelle elle était jumelée, à l’initiative de Pierre Baudis, le maire de l’époque et son adjoint aux anciens Combattants Pierre Maubec. Cette carte postale ancienne montre son emplacement initial. Le socle est resté sur place, seul le bronze a été démonté et transporté.

Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai.

Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai.

Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur Camille Alaphilippe pour les mystères douloureux dans le parc Mirabeau et la messe miraculeuse de saint Martin dans la basilique Saint-Martin à Tours ou encore le Premier miroir dans le jardin des plantes de Nantes. Il a réalisé tout un ensemble de monuments aux morts de 1914-1918 après s’être installé en Algérie dans les années 1920, au moins ceux de Aïn Témouchent, Batna, Béjaïa (ancienne Bougie), Bordj Bou Arréridj, Bordj el kiffan,Guelma, Mostaganem, Saïda, Tebessa, Tipaza…

Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur Camille Alaphilippe pour les mystères douloureux dans le parc Mirabeau et la messe miraculeuse de saint Martin dans la basilique Saint-Martin à Tours ou encore le Premier miroir dans le jardin des plantes de Nantes. Il a réalisé tout un ensemble de monuments aux morts de 1914-1918 après s’être installé en Algérie dans les années 1920, au moins ceux de Aïn Témouchent, Batna, Béjaïa (ancienne Bougie), Bordj Bou Arréridj, Bordj el kiffan,Guelma, Mostaganem, Saïda, Tebessa, Tipaza…

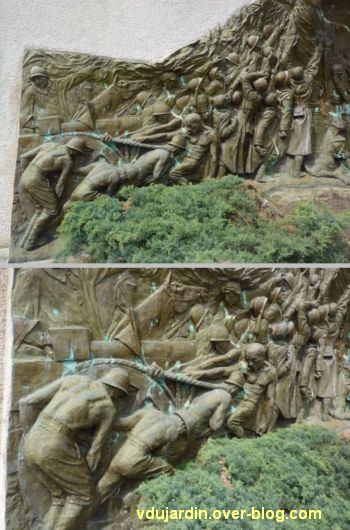

Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre.

Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre.

Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel.

Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel.

A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux.

A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux.

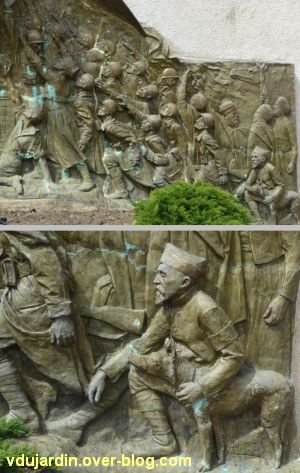

Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Les deux groupes de soldats, à droite et à gauche de la Victoire, cherchent à atteindre la grande Victoire centrale… La position de leurs corps et de leurs bras accentuent l’impression de pyramide qui s’élève vers la Victoire.

Ces deux détails de la zone centrale montrent les soldats qui s’agrippent ou cherchent à atteindre la Victoire, mais aussi le mauvais état des soudures réalisées lors de la reconstruction du monument, qui aurait bien besoin d’une restauration ou au moins d’une stabilisation avant qu’il ne soit encore plus endommagé. Sur le détail, on voit aussi le soldat blessé au centre, avec sa chemise à moitié déchirée…

Cette dernière image vous montre la force de la sculpture de Camille Alaphilippe, regardez notamment les cheveux et les mains de la Victoire…

Pour en savoir plus:

Monuments en exil, de Alain Amato, éd. de l’Atlanthrope, Paris, 1979, p. 211.

Les monuments aux morts de Toulouse dont j’ai déjà parlé ou dont je parlerai prochainement:

– le monument aux morts de Haute-Garonne (inauguré en 1928) : vue générale de l’œuvre de l’architecte Jaussely, les reliefs de André Abbal, de Henri Raphaël Moncassin, et ceux de Camille Raynaud

– le monument aux morts de Toulouse en 1914-1918 dans le cimetière de Salonique

– le monument aux morts de Indochinois, au dos du précédent, dans le cimetière de Salonique

– le monument aux morts de Skikda (Philippeville) dans le cimetière de Salonique

– le monument aux sportifs morts (Héraklès archer d’Antoine Bourdelle)

– le monument aux morts des quartiers Bayard-Matabiau-Concorde-Chalets, non loin de la gare

– le monument aux morts des quartiers Colone, Arago, Juncasse, Marengo, près de l’observatoire

– le monument aux morts du quartier Saint-Michel, allées Jules Guesde, non loin du muséum

– et pour la guerre de 1870, le monument du Souvenir français dans le cimetière de Terre-Cabade

Un article qui entre dans le cadre du défi sur le monde arabe organisé par Schlabaya.

Un article qui entre dans le cadre du défi sur le monde arabe organisé par Schlabaya.

Ce monument est un concentré de symboles républicains. Le plâtre préparatoire a été dessiné par Charles Sabouraud, ancien élève de l’école normale, et réalisé par un sculpteur espagnol qui habitait à Parthenay. Il a été inauguré le 9 mars 1924. Le monument se compose d’un haut socle formant un obélisque trapu, devant lequel s’appuie une femme et sur lequel se dresse un coq sur une sphère. La femme est une allégorie de la République, coiffée ici d’un chignon, vêtue à l’Antique, pieds nus, encadrée d’une épée et d’un bouclier.

Ce monument est un concentré de symboles républicains. Le plâtre préparatoire a été dessiné par Charles Sabouraud, ancien élève de l’école normale, et réalisé par un sculpteur espagnol qui habitait à Parthenay. Il a été inauguré le 9 mars 1924. Le monument se compose d’un haut socle formant un obélisque trapu, devant lequel s’appuie une femme et sur lequel se dresse un coq sur une sphère. La femme est une allégorie de la République, coiffée ici d’un chignon, vêtue à l’Antique, pieds nus, encadrée d’une épée et d’un bouclier.

Sur ce détail, vous voyez le visage tourné légèrement sur le côté, à la fois triste mais comme apaisé de la République, le drapé de son vêtement dégage son bras droit, nu, en appui sur l’obélisque. Elle est coiffée d’un chignon très soigné.

Sur ce détail, vous voyez le visage tourné légèrement sur le côté, à la fois triste mais comme apaisé de la République, le drapé de son vêtement dégage son bras droit, nu, en appui sur l’obélisque. Elle est coiffée d’un chignon très soigné.

Au sommet de l’obélisque, un coq (gaulois, symbole de force) se dresse sur une sphère devant laquelle se trouve un rameau de laurier.

Au sommet de l’obélisque, un coq (gaulois, symbole de force) se dresse sur une sphère devant laquelle se trouve un rameau de laurier. Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1875 dans ces nouveaux locaux près du Mail sur des plans établis en 1863 par l’architecte Isabelle Charles-Edmond (voir le

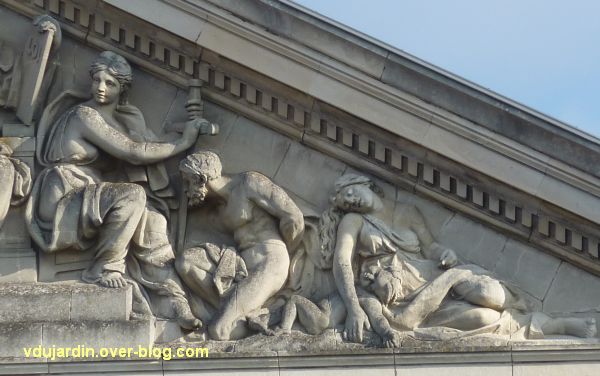

Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1875 dans ces nouveaux locaux près du Mail sur des plans établis en 1863 par l’architecte Isabelle Charles-Edmond (voir le  Le fronton comporte un groupe sculpté. Au centre trône la Justice, portant les tables de la Loi, encadrée de chaque côté de trois personnages ou groupes formés par une mère et son enfant.

Le fronton comporte un groupe sculpté. Au centre trône la Justice, portant les tables de la Loi, encadrée de chaque côté de trois personnages ou groupes formés par une mère et son enfant.

La voici de plus près… La position semi allongée épouse la forme se la pointe du fronton.

La voici de plus près… La position semi allongée épouse la forme se la pointe du fronton. Plus à droite, un homme portant un gourdin (qui rappelle celui des

Plus à droite, un homme portant un gourdin (qui rappelle celui des

Il avait été inauguré le 29 octobre 1922 à l’entrée du jardin du Mail voisin.

Il avait été inauguré le 29 octobre 1922 à l’entrée du jardin du Mail voisin. Il se compose d’un groupe sculpté comprenant, du bas vers le haut, un soldat mourant, sa femme qui l’enlace et une Victoire qui domine, installé sur un haut piédestal qui porte l’inscription » A LA GLOIRE / DES ENFANTS D’ANGERS ET DE D’ANJOU / COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE 1918 « .

Il se compose d’un groupe sculpté comprenant, du bas vers le haut, un soldat mourant, sa femme qui l’enlace et une Victoire qui domine, installé sur un haut piédestal qui porte l’inscription » A LA GLOIRE / DES ENFANTS D’ANGERS ET DE D’ANJOU / COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE 1918 « . Voici de plus près l’ensemble du groupe sculpté. Les plâtres préparatoires de la tête du Poilu mourant, le buste de la Victoire et l’Angevine ont été déposés par le musée de Tours au

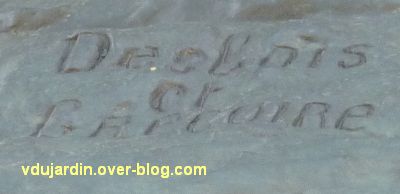

Voici de plus près l’ensemble du groupe sculpté. Les plâtres préparatoires de la tête du Poilu mourant, le buste de la Victoire et l’Angevine ont été déposés par le musée de Tours au  Il porte la double signature de » Desbois / et / Grégoire », Jules Desbois (

Il porte la double signature de » Desbois / et / Grégoire », Jules Desbois ( Le fondeur est Alexis Rudier, de Paris, dont on peut voir aussi la marque « Alexis RUDIER / Fondeur. Paris »..

Le fondeur est Alexis Rudier, de Paris, dont on peut voir aussi la marque « Alexis RUDIER / Fondeur. Paris ».. Quand on tourne, on voit le mouvement aérien de la Victoire, qui semble flotter dans l’air au-dessus de la femme penchée sur son mari, le Poilu mourant.

Quand on tourne, on voit le mouvement aérien de la Victoire, qui semble flotter dans l’air au-dessus de la femme penchée sur son mari, le Poilu mourant. De dos, désolée, à contre-jour, on voit le mouvement « enroulant » de la Victoire.

De dos, désolée, à contre-jour, on voit le mouvement « enroulant » de la Victoire. Le mouvement de la superposition des trois personnages est très fort…

Le mouvement de la superposition des trois personnages est très fort… Voici un détail de la tête de la femme du soldat, qui porte une coiffe angevine.

Voici un détail de la tête de la femme du soldat, qui porte une coiffe angevine.

La sculpture se concentre sur les parties hautes…

La sculpture se concentre sur les parties hautes… Au centre, Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Il est beaucoup plus viril que la tête de celui qui surplombe la porte de

Au centre, Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Il est beaucoup plus viril que la tête de celui qui surplombe la porte de  Le sculpteur (j’ai dû mal chercher, je n’ai pas pu l’identifier) lui a donné tous les attributs possibles, les foudres dans sa main droite, le casque ailé, le caducée dans sa main gauche, les ailes aussi aux pieds (et oui, le dieu aux pieds ailés)… Sur le droite, un bateau vogue sur les flots…

Le sculpteur (j’ai dû mal chercher, je n’ai pas pu l’identifier) lui a donné tous les attributs possibles, les foudres dans sa main droite, le casque ailé, le caducée dans sa main gauche, les ailes aussi aux pieds (et oui, le dieu aux pieds ailés)… Sur le droite, un bateau vogue sur les flots… … car ce Mercure relie l’Ancien continent (sur la droite, avec une vue de Paris…)

… car ce Mercure relie l’Ancien continent (sur la droite, avec une vue de Paris…) … au Nouveau monde symbolisé par New-York à gauche de la façade, avec la statue de la Liberté et les gratte-ciel.

… au Nouveau monde symbolisé par New-York à gauche de la façade, avec la statue de la Liberté et les gratte-ciel. La préfecture des Deux-Sèvres, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été construite à côté du donjon de Niort, à l’emplacement du premier jardin botanique de la ville. Le corps central a été construit en 1828 sur les plans de l’architecte

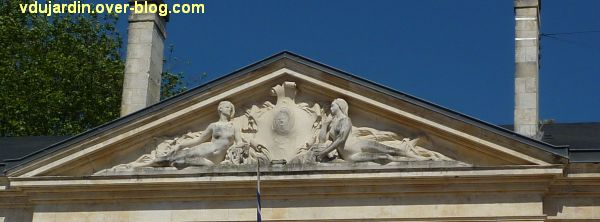

La préfecture des Deux-Sèvres, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été construite à côté du donjon de Niort, à l’emplacement du premier jardin botanique de la ville. Le corps central a été construit en 1828 sur les plans de l’architecte  Le fronton porte la figure allégorique des Deux-Sèvres sous la forme de deux femmes nues aux cheveux longs (la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise) avec des jarres d’où jaillissent les eaux des deux rivières. Je n’ai pas réussi à trouver de signature du sculpteur…

Le fronton porte la figure allégorique des Deux-Sèvres sous la forme de deux femmes nues aux cheveux longs (la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise) avec des jarres d’où jaillissent les eaux des deux rivières. Je n’ai pas réussi à trouver de signature du sculpteur… Au centre, en très faible relief, sur un médaillon inscrit dans un décor de parchemin se trouve une figure de Marianne, l’allégorie de la République coiffée du bonnet phrygien.

Au centre, en très faible relief, sur un médaillon inscrit dans un décor de parchemin se trouve une figure de Marianne, l’allégorie de la République coiffée du bonnet phrygien. La Sèvre à gauche a les jambes allongées, la gauche légèrement fléchie, et le corps redressé, elle s’appuie du bras gauche sur la jarre d’où l’eau s’échappe, et étend souplement son autre bars sur sa jambe.

La Sèvre à gauche a les jambes allongées, la gauche légèrement fléchie, et le corps redressé, elle s’appuie du bras gauche sur la jarre d’où l’eau s’échappe, et étend souplement son autre bars sur sa jambe. Et voilà l’autre Sèvre en symétrie a aussi les jambes allongées, mais elle a ramené sa main droite sous son menton.

Et voilà l’autre Sèvre en symétrie a aussi les jambes allongées, mais elle a ramené sa main droite sous son menton. Les ailes datent de 1894 et ont été réalisées selon les plans de l’architecte

Les ailes datent de 1894 et ont été réalisées selon les plans de l’architecte  … et l’aile gauche.

… et l’aile gauche. Et pour finir, un détail du décor d’architecture, qui utilise un appareil lisse et un

Et pour finir, un détail du décor d’architecture, qui utilise un appareil lisse et un

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons…

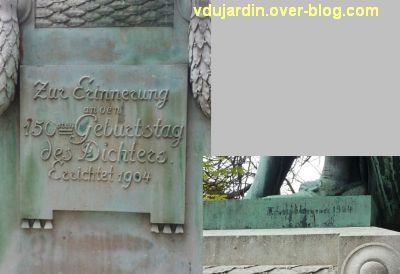

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons… Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904).

Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904). Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe.

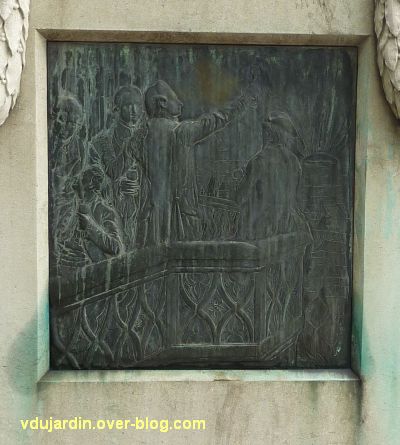

Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe. A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou…

A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou… A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse.

A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse. A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie).

A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie).

La façade n’a guère changé depuis la prise de vue pour cette carte postale ancienne.

La façade n’a guère changé depuis la prise de vue pour cette carte postale ancienne. Après de longs débats sur son implantation, il a été construit dans l’axe de la rue Thiers (légèrement montante…) et son campanile central devait cacher le clocher de l’église Notre-Dame… pas tout à fait réussi si on se place dans l’axe de la rue en partant des

Après de longs débats sur son implantation, il a été construit dans l’axe de la rue Thiers (légèrement montante…) et son campanile central devait cacher le clocher de l’église Notre-Dame… pas tout à fait réussi si on se place dans l’axe de la rue en partant des  Un peu mieux si on se décale un peu… Au passage, vous pouvez voir un campanile en plomb qui ressemble beaucoup à celui de Poitiers, mais sans les

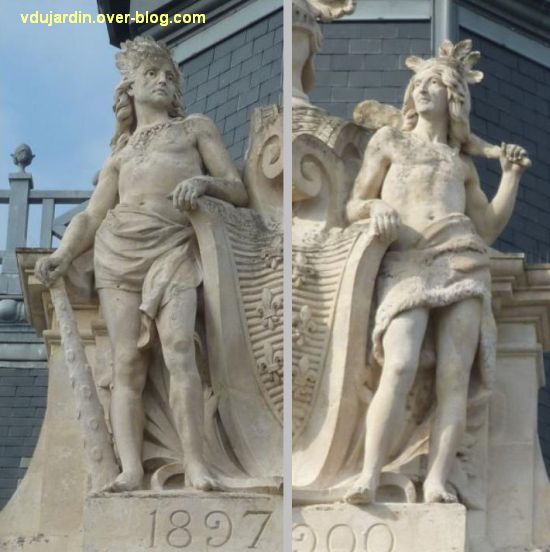

Un peu mieux si on se décale un peu… Au passage, vous pouvez voir un campanile en plomb qui ressemble beaucoup à celui de Poitiers, mais sans les  Georges Lasseron a dessiné tout le décor sculpté. Sur le fronton central se trouve le blason compliqué de la ville. En termes héraldiques et savants, il se lit ainsi : « D’azur semé de fleurs de lis d’or, à la tour d’argent sommée d’une autre tour du même, brochant sur le tout, crénelée, maçonnée et ajourée de sable, posée sur une rivière aussi d’argent, mouvant de la pointe ». En gros, un fond de fleurs de lys, une tour rappelant le donjon au milieu, et des vaguelettes en-dessous pour montrer la Sèvre qui coule au pied du donjon. Le blason est surmonté d’un heaume (casque de chevalier), le maire et les échevins avaient droit à la noblesse héréditaire. Enfin, il est encadré de deux sauvages, souvenir dit-on des fêtes costumées données par le duc de Berry à la fin du 14e siècle.

Georges Lasseron a dessiné tout le décor sculpté. Sur le fronton central se trouve le blason compliqué de la ville. En termes héraldiques et savants, il se lit ainsi : « D’azur semé de fleurs de lis d’or, à la tour d’argent sommée d’une autre tour du même, brochant sur le tout, crénelée, maçonnée et ajourée de sable, posée sur une rivière aussi d’argent, mouvant de la pointe ». En gros, un fond de fleurs de lys, une tour rappelant le donjon au milieu, et des vaguelettes en-dessous pour montrer la Sèvre qui coule au pied du donjon. Le blason est surmonté d’un heaume (casque de chevalier), le maire et les échevins avaient droit à la noblesse héréditaire. Enfin, il est encadré de deux sauvages, souvenir dit-on des fêtes costumées données par le duc de Berry à la fin du 14e siècle. Voici un détail de ces deux sauvages.

Voici un détail de ces deux sauvages.

Voici quelques autres vues de l’hôtel de ville…

Voici quelques autres vues de l’hôtel de ville… Juste à côté, en 1936, est construit un ensemble avec le musée Arthur Thaire, la bibliothèque et une école (aujourd’hui école Michelet).

Juste à côté, en 1936, est construit un ensemble avec le musée Arthur Thaire, la bibliothèque et une école (aujourd’hui école Michelet). Aujourd’hui, je vous emmène sur les quais à Paris, plus exactement sur le quai de Malaquais, devant l’Institut, avec des photographies d’octobre 2010. Nous y trouvons la République de Jean-François Soitoux.

Aujourd’hui, je vous emmène sur les quais à Paris, plus exactement sur le quai de Malaquais, devant l’Institut, avec des photographies d’octobre 2010. Nous y trouvons la République de Jean-François Soitoux. Elle porte la signature « J.F. Soitoux », pour Jean-François Soitoux (Besançon, 1816 – Paris, 1891), lauréat du concours de sculpture organisé suite à la Révolution de février 1848. Le concours avait pour but d’incarner la République dans une peinture, une sculpture et une médaille. Son plâtre ayant été retenu, il l’exécute en version monumentale en pierre.

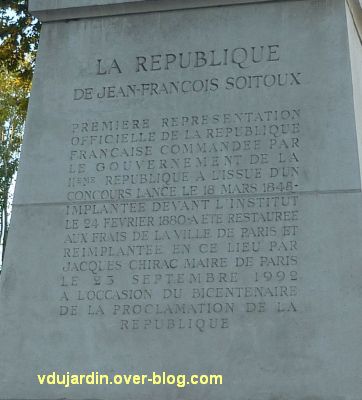

Elle porte la signature « J.F. Soitoux », pour Jean-François Soitoux (Besançon, 1816 – Paris, 1891), lauréat du concours de sculpture organisé suite à la Révolution de février 1848. Le concours avait pour but d’incarner la République dans une peinture, une sculpture et une médaille. Son plâtre ayant été retenu, il l’exécute en version monumentale en pierre. L’inscription sur le haut socle n’en retrace qu’une partie de l’histoire : « La République / de Jean-François Soitoux / Première représentation / officielle de la République / française commandée par / le gouvernement de la / IIème République à l’issue d’un / concours lancé le 18 mars 1848 / implantée devant l’Institut / le 24 février 1880. A été restaurée / aux frais de la ville de Paris et / réimplantée en ce lieu par / Jacques Chirac maire de Paris / le 23 septembre 1992 / à l’occasion du bicentenaire / de la proclamation de la / République « . Mise en dépôt sous le Second Empire, la statue est cédée en 1879 par l’État à la Ville de Paris qui la place devant la façade de l’Institut et l’inaugure le 24 février 1880. Déposée à Amboise en 1962 (comme de nombreuses autres sculptures, cette ville doit compter le plus de dépôts divers de statues, il faudra que je vous les montre un de ces jours), la ville de Paris révoque le dépôt en 1988 et elle est remise en place en 1992 non loin de son emplacement de 1880 (un peu décalée, circulation automobile oblige).

L’inscription sur le haut socle n’en retrace qu’une partie de l’histoire : « La République / de Jean-François Soitoux / Première représentation / officielle de la République / française commandée par / le gouvernement de la / IIème République à l’issue d’un / concours lancé le 18 mars 1848 / implantée devant l’Institut / le 24 février 1880. A été restaurée / aux frais de la ville de Paris et / réimplantée en ce lieu par / Jacques Chirac maire de Paris / le 23 septembre 1992 / à l’occasion du bicentenaire / de la proclamation de la / République « . Mise en dépôt sous le Second Empire, la statue est cédée en 1879 par l’État à la Ville de Paris qui la place devant la façade de l’Institut et l’inaugure le 24 février 1880. Déposée à Amboise en 1962 (comme de nombreuses autres sculptures, cette ville doit compter le plus de dépôts divers de statues, il faudra que je vous les montre un de ces jours), la ville de Paris révoque le dépôt en 1988 et elle est remise en place en 1992 non loin de son emplacement de 1880 (un peu décalée, circulation automobile oblige). Cette allégorie cumule les symboles… Elle est vêtue à l’Antique, la longue robe fermée par un delta (triangle, symbole de l’agilité). De sa main gauche, elle s’appuie sur le faisceau d’armes (rappel du faisceau de licteur, symbole de l’imperium romain, le pouvoir de la justice). A la place de la hache du faisceau antique se trouve ici une couronne végétale, maintenue par la main de la République. Elle foule la couronne royale brisée (la liberté acquise par la République).

Cette allégorie cumule les symboles… Elle est vêtue à l’Antique, la longue robe fermée par un delta (triangle, symbole de l’agilité). De sa main gauche, elle s’appuie sur le faisceau d’armes (rappel du faisceau de licteur, symbole de l’imperium romain, le pouvoir de la justice). A la place de la hache du faisceau antique se trouve ici une couronne végétale, maintenue par la main de la République. Elle foule la couronne royale brisée (la liberté acquise par la République). Elle présente de l’autre main une épée (refaite) et est coiffée d’une couronne végétale composée de rameaux de chêne (la force, la sagesse) fermée en son centre par une étoile. Elle ne porte pas encore le bonnet phrygien, qui s’imposa après un nouveau concours en 1879, mais plutôt pour les bustes de la République (les Marianne). L’espèce de cube sous l’épée est une ruche, qui symbolise le travail. En un mot, un condensé de symboles sur une simple femme!

Elle présente de l’autre main une épée (refaite) et est coiffée d’une couronne végétale composée de rameaux de chêne (la force, la sagesse) fermée en son centre par une étoile. Elle ne porte pas encore le bonnet phrygien, qui s’imposa après un nouveau concours en 1879, mais plutôt pour les bustes de la République (les Marianne). L’espèce de cube sous l’épée est une ruche, qui symbolise le travail. En un mot, un condensé de symboles sur une simple femme! Une dernière vue de dos…

Une dernière vue de dos… Aujourd’hui, nous retournons à Confolens, ou plutôt juste à côté, à Lessac, toujours avec des photographies de mars 2010. Le monument aux morts se dresse sur la place près de l’église. Il comporte une Victoire en bronze, commandée en 1926, installée sur un haut socle et inaugurée le 11 novembre 1928. La Victoire est l’œuvre de Henri-Charles Pourquet (1877-1943), qui a réalisé pas mal de monuments aux morts en France, et qui fut l’élève de Louis Barrias (dont je vous ai montré

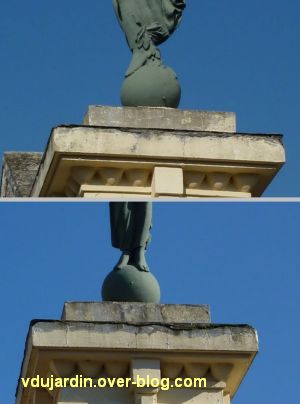

Aujourd’hui, nous retournons à Confolens, ou plutôt juste à côté, à Lessac, toujours avec des photographies de mars 2010. Le monument aux morts se dresse sur la place près de l’église. Il comporte une Victoire en bronze, commandée en 1926, installée sur un haut socle et inaugurée le 11 novembre 1928. La Victoire est l’œuvre de Henri-Charles Pourquet (1877-1943), qui a réalisé pas mal de monuments aux morts en France, et qui fut l’élève de Louis Barrias (dont je vous ai montré  La Victoire est ailée, comme il est de coutume, et est vêtue d’une longue robe à l’Antique. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’elle tient une couronne végétale dans chaque main (mais Pourquet avait fait de même pour le monument au mort de Corvol-l’Orgueilleux, détruit en 1992, avec une Victoire en plâtre recouvert de bronze).

La Victoire est ailée, comme il est de coutume, et est vêtue d’une longue robe à l’Antique. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’elle tient une couronne végétale dans chaque main (mais Pourquet avait fait de même pour le monument au mort de Corvol-l’Orgueilleux, détruit en 1992, avec une Victoire en plâtre recouvert de bronze). Elle porte également un casque de Poilu, attribut assez fréquent (voir le

Elle porte également un casque de Poilu, attribut assez fréquent (voir le  Elle a les pieds nus posés sur une sphère. Sur le côté est posée une branche de laurier.

Elle a les pieds nus posés sur une sphère. Sur le côté est posée une branche de laurier.