Dans la cathédrale de Poitiers se trouve le monument de l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé (1759-1842, évêque à partir de 1819).

En haut du monument se trouve son buste…

En haut du monument se trouve son buste…

Mais le plus intéressant est le relief apposé en bas. Il représente le « miracle de la croix » à Migné-Auxances. En 1826, l’évêque devait bénir une nouvelle croix de mission à Migné (c’était la grande période des missions, reconquête catholique des campagnes après la révolution). Au cours de la cérémonie dirigée par M. Pasquier, curé de Saint-Porchaire à Poitiers et M. Marsault, aumônier du collège royal, le 17 décembre 1826, les personnes présentes affirment avoir vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel. Le procès-verbal du miracle est rédigé quelques jours plus tard, l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé ouvre une enquête canonique fin janvier 1827, le miracle est reconnu par lui presque un an après…

Mais le plus intéressant est le relief apposé en bas. Il représente le « miracle de la croix » à Migné-Auxances. En 1826, l’évêque devait bénir une nouvelle croix de mission à Migné (c’était la grande période des missions, reconquête catholique des campagnes après la révolution). Au cours de la cérémonie dirigée par M. Pasquier, curé de Saint-Porchaire à Poitiers et M. Marsault, aumônier du collège royal, le 17 décembre 1826, les personnes présentes affirment avoir vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel. Le procès-verbal du miracle est rédigé quelques jours plus tard, l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé ouvre une enquête canonique fin janvier 1827, le miracle est reconnu par lui presque un an après…

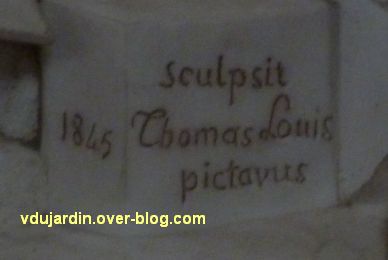

Le relief est signé « sculpsit / Thomas Louis / pictavius / 1845 « .

Le relief est signé « sculpsit / Thomas Louis / pictavius / 1845 « .

Il faudra que je vous montre la « nouvelle » église de Migné-Auxances, un de ces jours, elle a été agrandie dans le sens de l’apparition de la croix, consacrée le 31 mai 1841 par Jean-Baptiste de Bouillé. Sur le relief, on voit l’église telle qu’elle était et la croix, en revanche, l’évêque, visible ici au centre (avec mitre et crosse), n’était pas présent le jour du « miracle »…

Pour aller plus loin:

– sur l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé:

Voir l’article de Jacques Marcadé, Monseigneur de Bouillé et la restauration du diocèse de Poitiers (1819-1842), Revue Historique du Centre-Ouest, tome 9 (2010), p. 339-361.

– sur l’église de Migné

Dans cette église, il faut notamment que je vous montre le chemin de croix et les vitraux réalisés par Jean Gaudin en 1927, à l’occasion des fêtes du centenaire du « miracle », ainsi que les fresques de Marie Baranger réalisées dans le chœur en 1933. Si vous voulez déjà les découvrir, voir l’image du patrimoine n° 253 Autour de Poitiers, les communes de l’agglomération, par Thierry Allard, Geneviève Renaud-Romieux et Yannis Suire (Geste éditions, 2009).

Voir aussi l’article de Yves-Jean Riou, La collaboration de l’architecte André Ursault (1894-1971) avec le maître verrier et mosaïste Jean Gaudin (1879-1954), Revue Historique du Centre-Ouest, tome 9 (2010), p. 299-334.

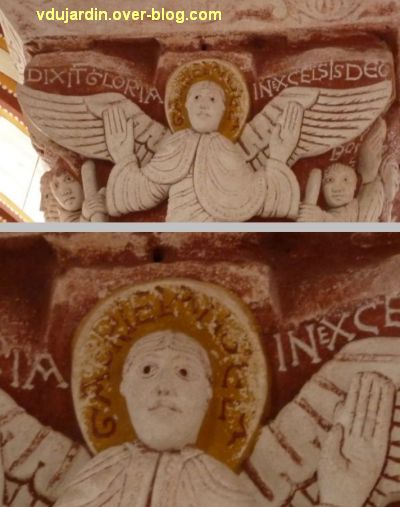

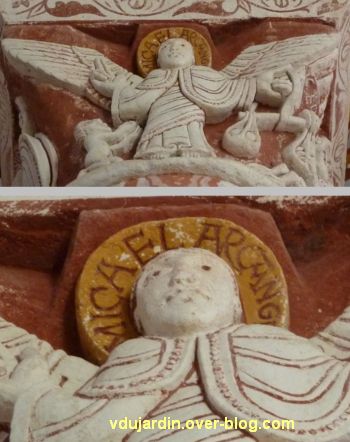

L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprend sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Après le chapiteau consacré à

L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprend sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Après le chapiteau consacré à  Dans l’ordre de la Bible, la première face est la face nord, qui regarde vers le chœur. Elle ne porte pas une scène de l’Apocalypse mais la cinquième scène du programme sculpté consacrée à l’Enfance de Jésus. Il s’agit de l’annonce aux bergers, qui débordent sur les faces adjacentes. Leurs moutons (bizarrement figurés) sont poussés devant eux.

Dans l’ordre de la Bible, la première face est la face nord, qui regarde vers le chœur. Elle ne porte pas une scène de l’Apocalypse mais la cinquième scène du programme sculpté consacrée à l’Enfance de Jésus. Il s’agit de l’annonce aux bergers, qui débordent sur les faces adjacentes. Leurs moutons (bizarrement figurés) sont poussés devant eux.

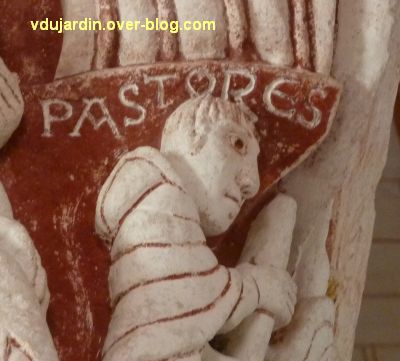

Débordant sur la face à droite se trouve un berger avec deux moutons. La légende déborde sur la face ouest du chapiteau : PASTOR BONUS, le bon pasteur.

Débordant sur la face à droite se trouve un berger avec deux moutons. La légende déborde sur la face ouest du chapiteau : PASTOR BONUS, le bon pasteur. A l’opposé, débordant en partie sur la face est du chapiteau, deux autres bergers (PASTORES).

A l’opposé, débordant en partie sur la face est du chapiteau, deux autres bergers (PASTORES).

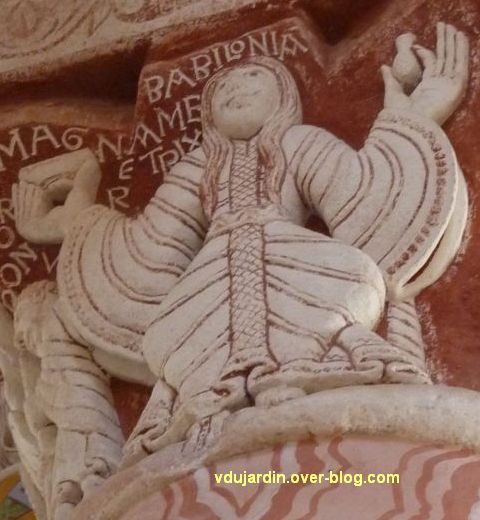

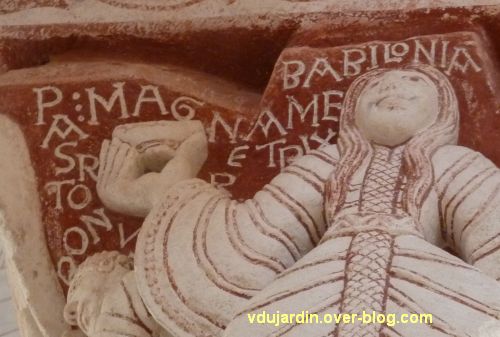

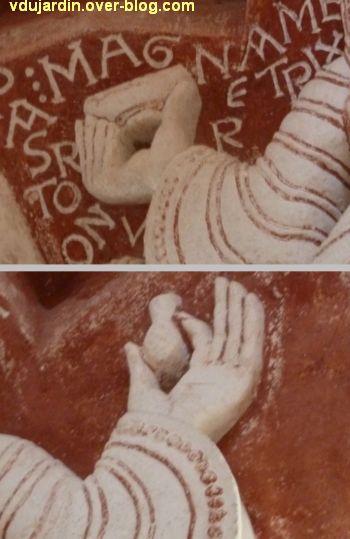

La scène centrale montre un homme assis, représenté de profil, la tête tournée vers le spectateur dans un air pensif, se tenant la tête de la main gauche. Là, l’identification n’est pas évidente, mais le texte associé donne la clef : « BABILONIA DESERTA » (Babylone maudite). Il s’agit d’un prophète qui médite devant la ruine de la Babylone terrestre.

La scène centrale montre un homme assis, représenté de profil, la tête tournée vers le spectateur dans un air pensif, se tenant la tête de la main gauche. Là, l’identification n’est pas évidente, mais le texte associé donne la clef : « BABILONIA DESERTA » (Babylone maudite). Il s’agit d’un prophète qui médite devant la ruine de la Babylone terrestre. La troisième scène se développe sur la face sud du chapiteau, tout en débordant assez largement à l’est. Il s’agit de la pesée des âmes.

La troisième scène se développe sur la face sud du chapiteau, tout en débordant assez largement à l’est. Il s’agit de la pesée des âmes.

Elle tient dans ses mains une coupe (la coupe d’or pleine de l’abomination, dit l’Apocalypse) et un petit vase à parfum.

Elle tient dans ses mains une coupe (la coupe d’or pleine de l’abomination, dit l’Apocalypse) et un petit vase à parfum. Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans l

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans l Vers le sud (à gauche quand on regarde Adam et Eve, à droite quand on regarde la vue de positionnement ci-dessus) se trouve Nabuchodonosor. Il est assis de face sur son trône. Pour en savoir plus sur Nabuchodonosor, je vous invite à (re)lire l’article sur

Vers le sud (à gauche quand on regarde Adam et Eve, à droite quand on regarde la vue de positionnement ci-dessus) se trouve Nabuchodonosor. Il est assis de face sur son trône. Pour en savoir plus sur Nabuchodonosor, je vous invite à (re)lire l’article sur  Sur la face opposée,un homme en train de tomber est attaqué par des lions… ce qui contraste avec la scène adjacente (vers la droite) où les lions lèchent les pieds de Daniel…

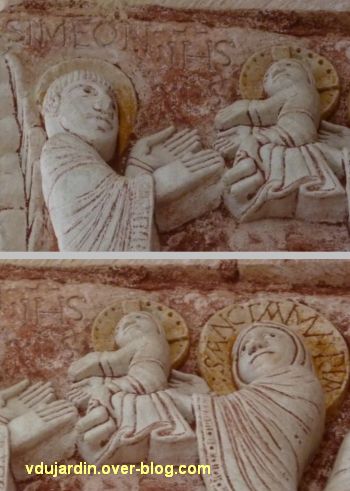

Sur la face opposée,un homme en train de tomber est attaqué par des lions… ce qui contraste avec la scène adjacente (vers la droite) où les lions lèchent les pieds de Daniel… L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprennent sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Je commence aujourd’hui par le chapiteau situé dans l’axe du chœur et qui présente quatre scènes consacrées à l’Enfance de Jésus. Une cinquième scène (l’Annonce aux bergers) se trouve sur un autre chapiteau, dominé par le thème de l’

L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprennent sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Je commence aujourd’hui par le chapiteau situé dans l’axe du chœur et qui présente quatre scènes consacrées à l’Enfance de Jésus. Une cinquième scène (l’Annonce aux bergers) se trouve sur un autre chapiteau, dominé par le thème de l’ La première scène, dans l’ordre chronologique de l’histoire dans le Nouveau testament, se trouve non pas sur la face que l’on voit en regardant le chœur, mais sur la face sud. La scène est rapportée dans Luc 1, 26-38: l’archange Gabriel annonce à Marie qu’elle va donner naissance à Jésus, fils de Dieu.

La première scène, dans l’ordre chronologique de l’histoire dans le Nouveau testament, se trouve non pas sur la face que l’on voit en regardant le chœur, mais sur la face sud. La scène est rapportée dans Luc 1, 26-38: l’archange Gabriel annonce à Marie qu’elle va donner naissance à Jésus, fils de Dieu. Marie (identifiée par S. MARIA), à gauche, accueille la nouvelle les mains ouvertes, tandis que l’archange lui présente une croix.

Marie (identifiée par S. MARIA), à gauche, accueille la nouvelle les mains ouvertes, tandis que l’archange lui présente une croix.

Le Christ, à gauche, fait face au diable… que je trouve très réussi avec ses pattes arrières griffues, ses ailes et ses grandes dents.

Le Christ, à gauche, fait face au diable… que je trouve très réussi avec ses pattes arrières griffues, ses ailes et ses grandes dents. Les deux sujets du jour n’ont pas beaucoup de rapport, sauf qu’ils se déroulent tous deux à Châtellerault et que si vous souhaitez y assister, c’est urgent…

Les deux sujets du jour n’ont pas beaucoup de rapport, sauf qu’ils se déroulent tous deux à Châtellerault et que si vous souhaitez y assister, c’est urgent…

Jusqu’au vendredi 31 août 2012 (voir les

Jusqu’au vendredi 31 août 2012 (voir les  Avec la suppression des pesticides et des herbicides en ville, à Poitiers comme ailleurs, les plantes et les fleurs reconquièrent l’espace urbain, quelques ruches ont fait leur apparition en ville (par exemple sur le toit du Conseil régional). C’est une très bonne chose… En revanche, il faut remplacer à certains endroits la chimie par de « l’huile de coude » et un minimum d’entretien… Voici deux exemples pris ces derniers jours dans mon quartier, autour de l’église

Avec la suppression des pesticides et des herbicides en ville, à Poitiers comme ailleurs, les plantes et les fleurs reconquièrent l’espace urbain, quelques ruches ont fait leur apparition en ville (par exemple sur le toit du Conseil régional). C’est une très bonne chose… En revanche, il faut remplacer à certains endroits la chimie par de « l’huile de coude » et un minimum d’entretien… Voici deux exemples pris ces derniers jours dans mon quartier, autour de l’église  Le premier exemple se trouve rue Saint-Hilaire, la partie « sale » du mur (et le conifère qui y pousse) est propriété de la ville de Poitiers, la partie propre est la partie qui fait désormais partie du

Le premier exemple se trouve rue Saint-Hilaire, la partie « sale » du mur (et le conifère qui y pousse) est propriété de la ville de Poitiers, la partie propre est la partie qui fait désormais partie du

Comme d’autres portail de la même époque (par exemple au même emplacement mais dans une représentation différente sur le portail nord de la façade de la cathédrale de Paris ou sur le portail central du transept nord de la cathédrale de Chartres), il est consacré à la dormition de la Vierge. Jusqu’à ce que Pie XII fasse de l’Assomption (la montée au ciel de Marie, fêtée le 15 août) un dogme pour l’église catholique en 1950, la dormition désignait à la fois la mort de Marie et la montée au ciel de son âme. Le tympan est partagé en deux registres, avec en bas Marie sur son lit de mort et en haut, le Christ couronnant sa mère.

Comme d’autres portail de la même époque (par exemple au même emplacement mais dans une représentation différente sur le portail nord de la façade de la cathédrale de Paris ou sur le portail central du transept nord de la cathédrale de Chartres), il est consacré à la dormition de la Vierge. Jusqu’à ce que Pie XII fasse de l’Assomption (la montée au ciel de Marie, fêtée le 15 août) un dogme pour l’église catholique en 1950, la dormition désignait à la fois la mort de Marie et la montée au ciel de son âme. Le tympan est partagé en deux registres, avec en bas Marie sur son lit de mort et en haut, le Christ couronnant sa mère. Dans le registre inférieur donc, Marie repose morte sur son lit, encadré d’un archange à son pied et à sa tête (on les reconnaît à leurs ailes, ils sont chargés d’emporter Marie vers le ciel, ils tiennent déjà son linceul), et des douze apôtres (avec leurs auréoles, certains barbus, d’autres non) derrière et de part et d’autre de ce lit et du Christ.

Dans le registre inférieur donc, Marie repose morte sur son lit, encadré d’un archange à son pied et à sa tête (on les reconnaît à leurs ailes, ils sont chargés d’emporter Marie vers le ciel, ils tiennent déjà son linceul), et des douze apôtres (avec leurs auréoles, certains barbus, d’autres non) derrière et de part et d’autre de ce lit et du Christ. Au centre de la scène se trouve le Christ (avec son nimbe cruciforme, le rond avec la croix derrière sa tête). Bien sûr, il est mort bien avant sa mère, mais rien ne l’empêche d’être présent partout

Au centre de la scène se trouve le Christ (avec son nimbe cruciforme, le rond avec la croix derrière sa tête). Bien sûr, il est mort bien avant sa mère, mais rien ne l’empêche d’être présent partout  Voici à gauche du lit trois apôtres et l’ange. Celui tout à gauche tient un seau à eau bénite dont on voit même dépasser le goupillon sur la gauche.

Voici à gauche du lit trois apôtres et l’ange. Celui tout à gauche tient un seau à eau bénite dont on voit même dépasser le goupillon sur la gauche. Voici les apôtres situés à droite du lit.

Voici les apôtres situés à droite du lit. Tout à gauche, un ange regarde la scène de la dormition tout en participant à l’autre scène qui se développe sur le rouleau (voir ci-dessous). Il a les pieds sur les flots ou des nuages et en dessous de lui se trouve un personnage recroquevillé. On retrouve la même disposition sur le portail sud consacré à la vie de saint Thomas.

Tout à gauche, un ange regarde la scène de la dormition tout en participant à l’autre scène qui se développe sur le rouleau (voir ci-dessous). Il a les pieds sur les flots ou des nuages et en dessous de lui se trouve un personnage recroquevillé. On retrouve la même disposition sur le portail sud consacré à la vie de saint Thomas. Voici un détail de ce personnage, une femme en raison du voile qui couvre ses cheveux.

Voici un détail de ce personnage, une femme en raison du voile qui couvre ses cheveux. L’ange à droite, comme le précédent, regarde la scène de la dormition tout en participant à la gloire de Dieu. Il porte, comme son vis à vis, un encensoir qui peut participer des deux scènes. Il a lui aussi les pieds sur un petit personnage.

L’ange à droite, comme le précédent, regarde la scène de la dormition tout en participant à la gloire de Dieu. Il porte, comme son vis à vis, un encensoir qui peut participer des deux scènes. Il a lui aussi les pieds sur un petit personnage. Voici le détail du personnage recroquevillé (prosterné) sous les pieds de l’ange à droite. Pour Marie-Thérèse Camus, qui suit l’avis de Chiara Piccinini, il s’agit également d’une femme, même si je trouve que son voile est moins facile

Voici le détail du personnage recroquevillé (prosterné) sous les pieds de l’ange à droite. Pour Marie-Thérèse Camus, qui suit l’avis de Chiara Piccinini, il s’agit également d’une femme, même si je trouve que son voile est moins facile Le donjon de Loudun domine la ville… Pour l’atteindre, on peut emprunter cette route calme, entre les murs des propriétés voisines… On se croirait à la campagne, pas en ville… Photographies prises par une belle journée de mars 2012

Le donjon de Loudun domine la ville… Pour l’atteindre, on peut emprunter cette route calme, entre les murs des propriétés voisines… On se croirait à la campagne, pas en ville… Photographies prises par une belle journée de mars 2012 Comme un certain nombre de donjons du 11e siècle, il n’a pas d’accès au rez-de-chaussée mais une porte située au niveau du premier étage, à laquelle on accédait par une échelle. Une belle construction en pierre de taille, rythmée par les contreforts (trois sur deux faces, 4quatre sur les deux autres) qui raidissent les hauts murs…

Comme un certain nombre de donjons du 11e siècle, il n’a pas d’accès au rez-de-chaussée mais une porte située au niveau du premier étage, à laquelle on accédait par une échelle. Une belle construction en pierre de taille, rythmée par les contreforts (trois sur deux faces, 4quatre sur les deux autres) qui raidissent les hauts murs…

Mais quel architecte des bâtiments de France a pu autoriser dans le périmètre de protection monument historique du donjon ce pavillon qui gâche la vision sur le donjon??? Incompréhensible, ces architectes qui peuvent pinailler sur la couleur des volets dans le périmètre de protection (parfois à raison…) et par ailleurs autoriser ce type de maison…

Mais quel architecte des bâtiments de France a pu autoriser dans le périmètre de protection monument historique du donjon ce pavillon qui gâche la vision sur le donjon??? Incompréhensible, ces architectes qui peuvent pinailler sur la couleur des volets dans le périmètre de protection (parfois à raison…) et par ailleurs autoriser ce type de maison… Tout en haut, la commune a installé un jardin d’inspiration médiévale… C’est la mode d’installer ce genre de jardins, mais bien agréable à voir en saison (en mars, ça n’avait pas encore beaucoup poussé…).

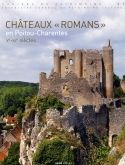

Tout en haut, la commune a installé un jardin d’inspiration médiévale… C’est la mode d’installer ce genre de jardins, mais bien agréable à voir en saison (en mars, ça n’avait pas encore beaucoup poussé…). Sur les donjons de Poitou-Charentes en général : Marie-Pierre Baudry, Châteaux « romans » en Poitou-Charentes, Xe–XIIe siècles, collection Cahiers du patrimoine, n° 95, Geste éditions, 2011.

Sur les donjons de Poitou-Charentes en général : Marie-Pierre Baudry, Châteaux « romans » en Poitou-Charentes, Xe–XIIe siècles, collection Cahiers du patrimoine, n° 95, Geste éditions, 2011.

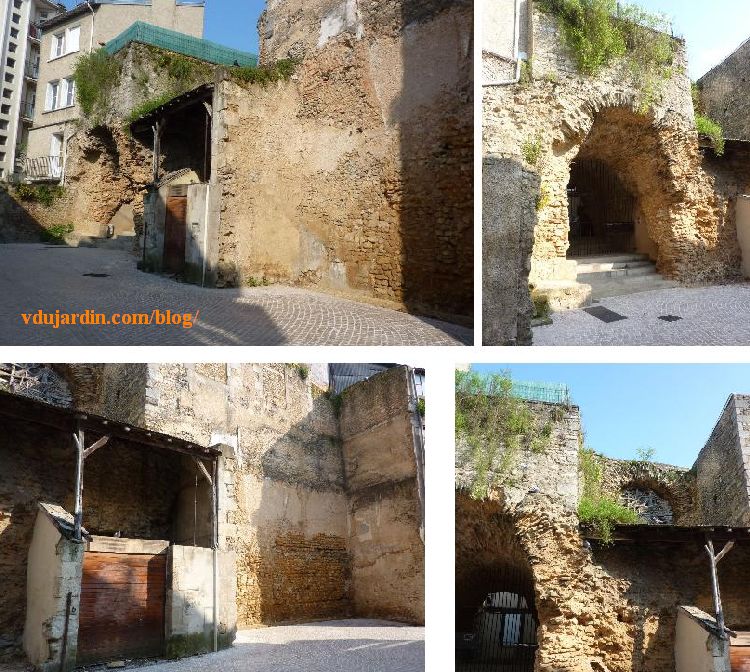

Cet amphithéâtre pouvait quand même accueillir 30000 spectateurs à l’époque romaine et était un des plus grands de la Gaule romaine… Les rendez-vous pour les visites guidées [attention, septembre 2008!!!] sont à 11h, 14h et 17h le samedi 20 et 10h, 11h, 14h, 15h et 17h le dimanche 21, au n° 6 de la rue Bourcani (où j’ai pris les photos), pas loin de la rue Magenta, plus connue. Mais promis, je vous en reparlerai… et la visite vaut la peine quand même.

Cet amphithéâtre pouvait quand même accueillir 30000 spectateurs à l’époque romaine et était un des plus grands de la Gaule romaine… Les rendez-vous pour les visites guidées [attention, septembre 2008!!!] sont à 11h, 14h et 17h le samedi 20 et 10h, 11h, 14h, 15h et 17h le dimanche 21, au n° 6 de la rue Bourcani (où j’ai pris les photos), pas loin de la rue Magenta, plus connue. Mais promis, je vous en reparlerai… et la visite vaut la peine quand même. En rebond sur cette actualité, je vous en ai déjà parlé, mais mes collègues du service régional de l’inventaire (Région Poitou-Charentes) ont mis en ligne un album photographique avec des vues anciennes (dont la destruction d’une partie des arènes en 1856) et actuelles, et en clin d’œil sur les projets de liaison de la gare et des hauts quartiers au XIXe siècle, préoccupation qui est aussi celle du lieu d’implantation du nouveau TAP (théâtre-auditorium de Poitiers).

En rebond sur cette actualité, je vous en ai déjà parlé, mais mes collègues du service régional de l’inventaire (Région Poitou-Charentes) ont mis en ligne un album photographique avec des vues anciennes (dont la destruction d’une partie des arènes en 1856) et actuelles, et en clin d’œil sur les projets de liaison de la gare et des hauts quartiers au XIXe siècle, préoccupation qui est aussi celle du lieu d’implantation du nouveau TAP (théâtre-auditorium de Poitiers). Barrières et panneau ont disparu…

Barrières et panneau ont disparu… … mais pas pas les poubelles ni les stationnements anarchiques(septembre 2014)!

… mais pas pas les poubelles ni les stationnements anarchiques(septembre 2014)! Amis fidèles lecteurs, cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à Notre-Dame-la-Grande à Poitiers (voir en fin d’article les articles que j’ai publiés sur le sujet). Aujourd’hui, nous entrons à l’intérieur, dans la chapelle Sainte-Anne ou chapelle du Fou, la dernière sur la droite quand on regarde vers le chœur. Cette chapelle a été construite en 1475 pour la famille du sénéchal du Poitou Yvon du Fou. Sous l’enfeu se trouve depuis 1802 une très belle mise au tombeau en bois polychrome, qui porte au dos de l’un des personnages la date de 1555. L’artiste n’est pas connu, mais l’œuvre avait été commandée par Renée d’Amboise pour être offerte à l’abbaye poitevine de la Trinité, aujourd’hui détruite. Elle se trouvait à l’emplacement de l’actuelle maison diocésaine (pas très loin de l’abbaye Sainte-Croix, devenue le musée du même nom). Le groupe sculpté comptait à l’origine deux autres personnages.

Amis fidèles lecteurs, cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à Notre-Dame-la-Grande à Poitiers (voir en fin d’article les articles que j’ai publiés sur le sujet). Aujourd’hui, nous entrons à l’intérieur, dans la chapelle Sainte-Anne ou chapelle du Fou, la dernière sur la droite quand on regarde vers le chœur. Cette chapelle a été construite en 1475 pour la famille du sénéchal du Poitou Yvon du Fou. Sous l’enfeu se trouve depuis 1802 une très belle mise au tombeau en bois polychrome, qui porte au dos de l’un des personnages la date de 1555. L’artiste n’est pas connu, mais l’œuvre avait été commandée par Renée d’Amboise pour être offerte à l’abbaye poitevine de la Trinité, aujourd’hui détruite. Elle se trouvait à l’emplacement de l’actuelle maison diocésaine (pas très loin de l’abbaye Sainte-Croix, devenue le musée du même nom). Le groupe sculpté comptait à l’origine deux autres personnages.

A la tête du Christ, Joseph d’Arimathie est vêtu d’un riche manteau, avec une bourse à la ceinture. Barbu, il a les traits tirés…

A la tête du Christ, Joseph d’Arimathie est vêtu d’un riche manteau, avec une bourse à la ceinture. Barbu, il a les traits tirés…

Voici enfin un détail de la seconde sainte femme et de Nicodème.

Voici enfin un détail de la seconde sainte femme et de Nicodème.