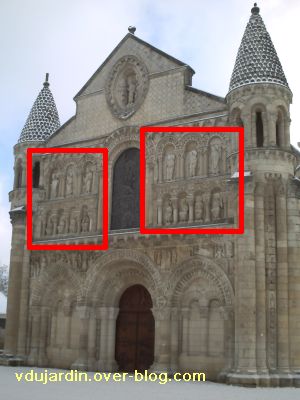

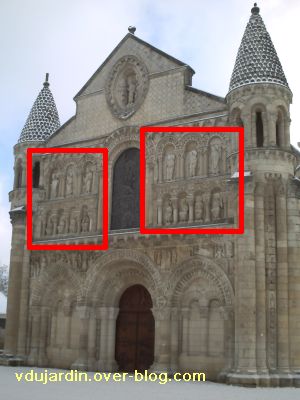

Aujourd’hui, nous retournons voir l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Je vous ai déjà assez abondamment illustré le rez-de-chaussée de la façade (voir les liens en fin d’article) et le Christ encadré du Tétramorphe avec le soleil et la lune dans la mandorle tout en haut. Aujourd’hui, je vous montre le deuxième niveau, partagé en deux registres. Je vous ai déjà montré une partie de la sculpture des chapiteaux ( ici et là), je vous détaille aujourd’hui quelques statues qui sont dans les arcatures. Elles représentent les douze apôtres, un évêque et un pape, répartis sur deux rangées. Tous ont la tête encadrée d’une auréole qui marque leur sainteté (je vous rassure, pas de neige à Poitiers aujourd’hui, c’est une vieille photo que j’ai utilisée…)

Aujourd’hui, nous retournons voir l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Je vous ai déjà assez abondamment illustré le rez-de-chaussée de la façade (voir les liens en fin d’article) et le Christ encadré du Tétramorphe avec le soleil et la lune dans la mandorle tout en haut. Aujourd’hui, je vous montre le deuxième niveau, partagé en deux registres. Je vous ai déjà montré une partie de la sculpture des chapiteaux ( ici et là), je vous détaille aujourd’hui quelques statues qui sont dans les arcatures. Elles représentent les douze apôtres, un évêque et un pape, répartis sur deux rangées. Tous ont la tête encadrée d’une auréole qui marque leur sainteté (je vous rassure, pas de neige à Poitiers aujourd’hui, c’est une vieille photo que j’ai utilisée…)

Les six personnages du haut sont représentés debout, de face, les pieds légèrement écartés. Voici d’abord les trois du côté nord (à gauche)…

Les six personnages du haut sont représentés debout, de face, les pieds légèrement écartés. Voici d’abord les trois du côté nord (à gauche)…

… et les trois du côté sud.

… et les trois du côté sud.

Les huit du bas assis. On commence par le côté nord…

Les huit du bas assis. On commence par le côté nord…

…et le côté sud.

…et le côté sud.

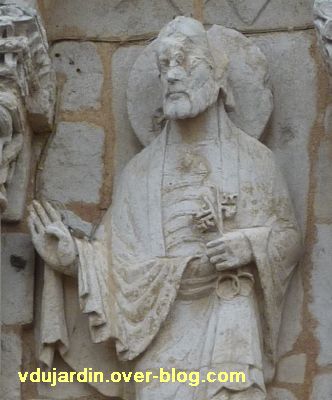

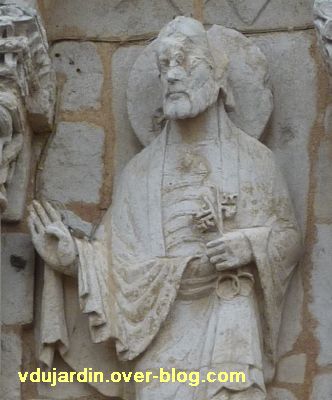

Le pape et l’évêque sont chaussés, les apôtres, pieds nus. L’identification des douze apôtres (ce que l’on appelle le collège apostolique) n’est pas facile, d’autant plus qu’une partie des têtes et des attributs qu’ils tenaient dans les mains a disparu. Saint Pierre se reconnaît quand même facilement aux deux clefs (du Royaume des Cieux, voir Matthieu, 16, 18-19)

Le pape et l’évêque sont chaussés, les apôtres, pieds nus. L’identification des douze apôtres (ce que l’on appelle le collège apostolique) n’est pas facile, d’autant plus qu’une partie des têtes et des attributs qu’ils tenaient dans les mains a disparu. Saint Pierre se reconnaît quand même facilement aux deux clefs (du Royaume des Cieux, voir Matthieu, 16, 18-19)

…qu’il porte dans la main gauche alors qu’il bénit les passants de la main droite. Il est situé à la droite du Christ de la mandorle, pour le spectateur, le troisième en partant de la gauche dans la rangée du haut.

…qu’il porte dans la main gauche alors qu’il bénit les passants de la main droite. Il est situé à la droite du Christ de la mandorle, pour le spectateur, le troisième en partant de la gauche dans la rangée du haut.

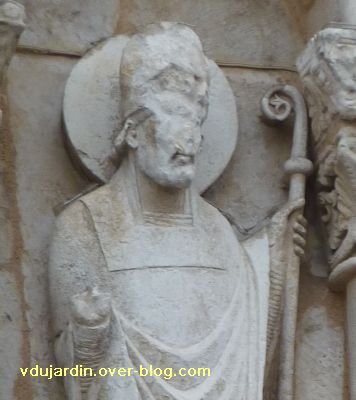

Le pape est situé en haut à gauche.

Le pape est situé en haut à gauche.

Il se reconnaît à sa crosse et à la tiare (coiffe sur la tête). Il est situé vers la droite du Christ et de saint Pierre, donc dans une position hiérarchiquement plus élevée que l’évêque.

Il se reconnaît à sa crosse et à la tiare (coiffe sur la tête). Il est situé vers la droite du Christ et de saint Pierre, donc dans une position hiérarchiquement plus élevée que l’évêque.

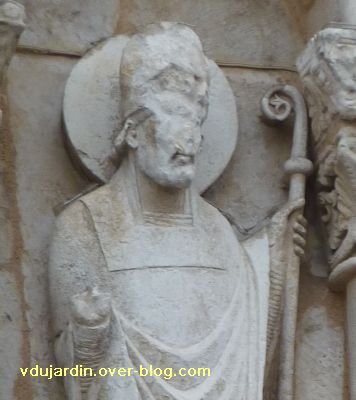

À l’opposé, en haut à droite, se tient un évêque.

À l’opposé, en haut à droite, se tient un évêque.

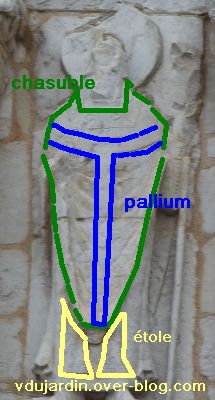

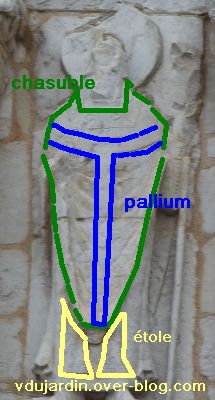

Il est vêtu de ses vêtements liturgiques : une chemise assez serrée, que l’on aperçoit derrière le col carré de son aube, une chasuble recouverte du pallium (pièce de tissu en T, brodé et orné d’une croix à la rencontre des bords du T, portée pendant la célébration de la messe par le pape, les primats, les archevêques et quelques évêques auxquels le pape donne ce privilège) et une étole (attribut du prêtre par excellence, pas celle que vous portez pour faire joli!) portée sous la chasuble et dont les bords sont richement décorés.

Il est vêtu de ses vêtements liturgiques : une chemise assez serrée, que l’on aperçoit derrière le col carré de son aube, une chasuble recouverte du pallium (pièce de tissu en T, brodé et orné d’une croix à la rencontre des bords du T, portée pendant la célébration de la messe par le pape, les primats, les archevêques et quelques évêques auxquels le pape donne ce privilège) et une étole (attribut du prêtre par excellence, pas celle que vous portez pour faire joli!) portée sous la chasuble et dont les bords sont richement décorés.

Voici un rapide schéma pour vous aider à distinguer ces éléments sur la photographie précédente. Sa position est proche de celle du pape : il tient une crosse de la main gauche et semble bénir de sa main droite aujourd’hui fracturée.

Voici un rapide schéma pour vous aider à distinguer ces éléments sur la photographie précédente. Sa position est proche de celle du pape : il tient une crosse de la main gauche et semble bénir de sa main droite aujourd’hui fracturée.

Aux pieds, il porte des sandales liturgiques à lanière. On les distingue à peu près sur ce détail, admirez au passage le décor de l’étole…

Aux pieds, il porte des sandales liturgiques à lanière. On les distingue à peu près sur ce détail, admirez au passage le décor de l’étole…

Le message est donc le suivant : Dieu et le Christ transmettent leur pouvoir à saint Pierre et aux autres apôtres, qui à leur tour le transmettent au pape, successeur de saint Pierre, de qui les évêques tiennent leur légitimité. Ni le pape, ni l’évêque ne sont clairement identifiés, le message se veut universel. Mais les donateurs ont peut-être pensé à Urbain II, le pape qui prêcha la première croisade (lors de sa tournée de propagande en 1096, il inaugura, oups, consacra les autels majeurs de nombreuses églises en France, dont l’autel majeur de l’église Saint-Jean-de-Montierneuf à Poitiers ou celui de Saint-Sernin à Toulouse), et à son ami alors évêque de Poitiers de 1087 à 1115, Pierre II. Avant d’être le pape Urbain II, Eudes de Châtillon, prieur de Cluny, avait inauguré en 1086 l’autel majeur de Notre-Dame-la-Grande. La façade actuelle fut construite lors d’un agrandissement de la nef de deux travées vers l’ouest, 30 à 40 ans plus tard. Dès sa mort en 1099, le pape Urbain II avait été considéré comme un saint. Quant à Pierre II, sa sainteté est elle aussi souvent soulignée dans les textes. Il eut à plusieurs reprises maille à partir avec Guillaume le Troubadour (1071-1126), comte de Poitiers sous le nom de Guillaume VII et duc d’Aquitaine sous celui de Guillaume IX (c’est le grand-père d’Aliénor d’Aquitaine, plusieurs fois excommunié par Urbain II pour sa vie dissolue que l’on peut percevoir à travers certains de ses poèmes qui nous sont parvenus). D’autres hypothèses ont été émises pour l’évêque, saint Hilaire (premier évêque de Poitiers), saint Martin (fondateur de l’abbaye de Ligugé à la demande du précédent, et enterré à Tours), saint martial, Guillaume Gilbert ou encore Gilbert de la Porée (mais là, côté dates, c’est un peu tiré par les cheveux, il fut évêque de Poitiers en 1142, après la construction de la façade…).

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Beaucoup plus cher, très illustré, sous la direction de Claude Andrault-Schmitt et Marie-Thérèse Camus, Notre-Dame-la-Grande, l’œuvre romane, éditions Picard, CESCM, 2002.

D’autres articles sur Notre-Dame-la-Grande

La façade occidentale

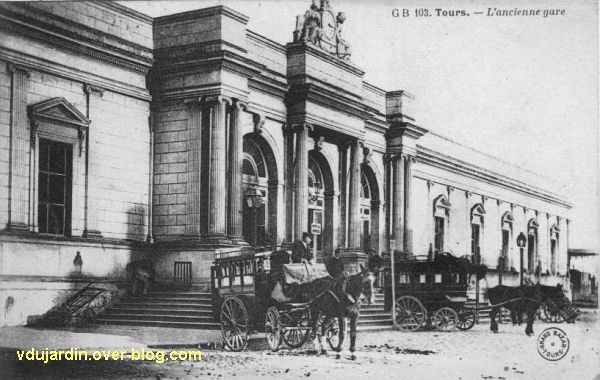

Pour clôturer la visite de la gare de Tours, j’ai trouvé une carte postale ancienne montrant l’ancien embarcadère, détruit en 1895 pour être remplacé par la gare actuelle. Je pioche les informations ci-dessous dans le dossier documentaire du service régional de l’inventaire de la région Centre que je vous invite vraiment à aller consulter car il comprend de nombreux documents anciens. L’embarcadère de chemin de fer avait été construit dans les années 1845-1846 par Phidias Vestier, architecte de la compagnie des chemins de fer d’Orléans, à l’emplacement d’un bastion de l’ancien rempart. Cet architecte, né en 1796 et décédé en 1874 était issu d’une famille de peintres et d’architectes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez essayer de trouver l’article que lui a consacré L. Vieira dans le Bulletin de la Société archéologique de Touraine en 1998 (volume 45 bis, pages 601 à 616). À Tours, il est aussi l’auteur du conservatoire, à découvrir ici dans quelques mois (oui, j’ai beaucoup de monuments à vous montrer à Tours) ou bien dès aujourd’hui dans le dossier documentaire du service régional de l’inventaire de la région Centre.

Pour clôturer la visite de la gare de Tours, j’ai trouvé une carte postale ancienne montrant l’ancien embarcadère, détruit en 1895 pour être remplacé par la gare actuelle. Je pioche les informations ci-dessous dans le dossier documentaire du service régional de l’inventaire de la région Centre que je vous invite vraiment à aller consulter car il comprend de nombreux documents anciens. L’embarcadère de chemin de fer avait été construit dans les années 1845-1846 par Phidias Vestier, architecte de la compagnie des chemins de fer d’Orléans, à l’emplacement d’un bastion de l’ancien rempart. Cet architecte, né en 1796 et décédé en 1874 était issu d’une famille de peintres et d’architectes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez essayer de trouver l’article que lui a consacré L. Vieira dans le Bulletin de la Société archéologique de Touraine en 1998 (volume 45 bis, pages 601 à 616). À Tours, il est aussi l’auteur du conservatoire, à découvrir ici dans quelques mois (oui, j’ai beaucoup de monuments à vous montrer à Tours) ou bien dès aujourd’hui dans le dossier documentaire du service régional de l’inventaire de la région Centre. Aujourd’hui, nous retournons voir l’église

Aujourd’hui, nous retournons voir l’église  Les six personnages du haut sont représentés debout, de face, les pieds légèrement écartés. Voici d’abord les trois du côté nord (à gauche)…

Les six personnages du haut sont représentés debout, de face, les pieds légèrement écartés. Voici d’abord les trois du côté nord (à gauche)… … et les trois du côté sud.

… et les trois du côté sud. Les huit du bas assis. On commence par le côté nord…

Les huit du bas assis. On commence par le côté nord… …et le côté sud.

…et le côté sud. Le pape et l’évêque sont chaussés, les apôtres, pieds nus. L’identification des douze apôtres (ce que l’on appelle le collège apostolique) n’est pas facile, d’autant plus qu’une partie des têtes et des attributs qu’ils tenaient dans les mains a disparu. Saint Pierre se reconnaît quand même facilement aux deux clefs (du Royaume des Cieux, voir Matthieu, 16, 18-19)

Le pape et l’évêque sont chaussés, les apôtres, pieds nus. L’identification des douze apôtres (ce que l’on appelle le collège apostolique) n’est pas facile, d’autant plus qu’une partie des têtes et des attributs qu’ils tenaient dans les mains a disparu. Saint Pierre se reconnaît quand même facilement aux deux clefs (du Royaume des Cieux, voir Matthieu, 16, 18-19) …qu’il porte dans la main gauche alors qu’il bénit les passants de la main droite. Il est situé à la droite du Christ de la mandorle, pour le spectateur, le troisième en partant de la gauche dans la rangée du haut.

…qu’il porte dans la main gauche alors qu’il bénit les passants de la main droite. Il est situé à la droite du Christ de la mandorle, pour le spectateur, le troisième en partant de la gauche dans la rangée du haut. Le pape est situé en haut à gauche.

Le pape est situé en haut à gauche. Il se reconnaît à sa crosse et à la tiare (coiffe sur la tête). Il est situé vers la droite du Christ et de saint Pierre, donc dans une position hiérarchiquement plus élevée que l’évêque.

Il se reconnaît à sa crosse et à la tiare (coiffe sur la tête). Il est situé vers la droite du Christ et de saint Pierre, donc dans une position hiérarchiquement plus élevée que l’évêque. À l’opposé, en haut à droite, se tient un évêque.

À l’opposé, en haut à droite, se tient un évêque. Il est vêtu de ses vêtements liturgiques : une chemise assez serrée, que l’on aperçoit derrière le col carré de son aube, une chasuble recouverte du pallium (pièce de tissu en T, brodé et orné d’une croix à la rencontre des bords du T, portée pendant la célébration de la messe par le pape, les primats, les archevêques et quelques évêques auxquels le pape donne ce privilège) et une étole (attribut du prêtre par excellence, pas celle que vous portez pour faire joli!) portée sous la chasuble et dont les bords sont richement décorés.

Il est vêtu de ses vêtements liturgiques : une chemise assez serrée, que l’on aperçoit derrière le col carré de son aube, une chasuble recouverte du pallium (pièce de tissu en T, brodé et orné d’une croix à la rencontre des bords du T, portée pendant la célébration de la messe par le pape, les primats, les archevêques et quelques évêques auxquels le pape donne ce privilège) et une étole (attribut du prêtre par excellence, pas celle que vous portez pour faire joli!) portée sous la chasuble et dont les bords sont richement décorés. Voici un rapide schéma pour vous aider à distinguer ces éléments sur la photographie précédente. Sa position est proche de celle du pape : il tient une crosse de la main gauche et semble bénir de sa main droite aujourd’hui fracturée.

Voici un rapide schéma pour vous aider à distinguer ces éléments sur la photographie précédente. Sa position est proche de celle du pape : il tient une crosse de la main gauche et semble bénir de sa main droite aujourd’hui fracturée. Aux pieds, il porte des sandales liturgiques à lanière. On les distingue à peu près sur ce détail, admirez au passage le décor de l’étole…

Aux pieds, il porte des sandales liturgiques à lanière. On les distingue à peu près sur ce détail, admirez au passage le décor de l’étole… Choses promises, choses dues, je poursuis cette semaine l’article de la semaine dernière avec la

Choses promises, choses dues, je poursuis cette semaine l’article de la semaine dernière avec la  Contrairement aux trois autres clefs qui surmontent ces quatre apôtres, ici, le motif sculpté n’est pas une tête humaine mais un décor de tiges et des feuilles. cependant, si vous regardez bien, le motif de la clef n’est pas dans le prolongement du décor des claveaux (éléments qui forment l’arc) voisins, il ne s’agit donc pas de la clef d’origine.

Contrairement aux trois autres clefs qui surmontent ces quatre apôtres, ici, le motif sculpté n’est pas une tête humaine mais un décor de tiges et des feuilles. cependant, si vous regardez bien, le motif de la clef n’est pas dans le prolongement du décor des claveaux (éléments qui forment l’arc) voisins, il ne s’agit donc pas de la clef d’origine. Je vous ai montré la semaine dernière le détail du chapiteau gauche, passons au chapiteau de droite, avec un motif plissé sur le tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le

Je vous ai montré la semaine dernière le détail du chapiteau gauche, passons au chapiteau de droite, avec un motif plissé sur le tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le  Voici le chapiteau de plus près, avec deux oiseaux affrontés qui ont une tête unique… de lion. Les artistes romans étaient friands de ces animaux hybrides de toute sorte, pas seulement des

Voici le chapiteau de plus près, avec deux oiseaux affrontés qui ont une tête unique… de lion. Les artistes romans étaient friands de ces animaux hybrides de toute sorte, pas seulement des  Passons au quatrième et dernier arc de la série…

Passons au quatrième et dernier arc de la série… Sur la clef, nous trouvons une tête d’homme barbu et moustachu, bien peigné comme le premier que je vous ai montré

Sur la clef, nous trouvons une tête d’homme barbu et moustachu, bien peigné comme le premier que je vous ai montré  Tout au fond de l’arc, au-dessus de l’auréole de l’apôtre, là où sur les autres arcs se mêlent des feuilles et des tiges, ici se cache une petite tête d’animal avec des oreilles pointues. De sa bouche sortent des tiges terminées en feuille, voici encore un motif classique dans l’art roman…

Tout au fond de l’arc, au-dessus de l’auréole de l’apôtre, là où sur les autres arcs se mêlent des feuilles et des tiges, ici se cache une petite tête d’animal avec des oreilles pointues. De sa bouche sortent des tiges terminées en feuille, voici encore un motif classique dans l’art roman… Et enfin (je n’ai pas pris de détail du dernier chapiteau, orné de feuilles), tout à droite, contre la tourelle, marche délicatement un félin.

Et enfin (je n’ai pas pris de détail du dernier chapiteau, orné de feuilles), tout à droite, contre la tourelle, marche délicatement un félin. Admirez sa démarche, corps de profil, tête de trois quarts, la queue qui passe sous la patte arrière et ressort sur son ventre pour remonter jusqu’au dos, là aussi dans une figuration assez fréquente, parfois, la queue peut se terminer en feuille.

Admirez sa démarche, corps de profil, tête de trois quarts, la queue qui passe sous la patte arrière et ressort sur son ventre pour remonter jusqu’au dos, là aussi dans une figuration assez fréquente, parfois, la queue peut se terminer en feuille. Sur le terre-plein devant le muséum de Toulouse, de l’autre côté du Boulevard, se trouve depuis 2000 Saint-Exupéry sortant d’un globe terrestre et tenant dans sa main une statuette du Petit Prince… Il s’agit d’une œuvre de Madeleine Tezenas du Montcel, dont vous pouvez découvrir ici

Sur le terre-plein devant le muséum de Toulouse, de l’autre côté du Boulevard, se trouve depuis 2000 Saint-Exupéry sortant d’un globe terrestre et tenant dans sa main une statuette du Petit Prince… Il s’agit d’une œuvre de Madeleine Tezenas du Montcel, dont vous pouvez découvrir ici  Mais je trouve ce Petit Prince touchant, et il rappelle à la fois la vie de Saint-Exupéry (mort pour la France en 1944) et tout le message du Petit Prince… Je vous propose de faire le tour de cette sculpture et d’en découvrir quelques détails comme les gravures qui rappellent l’aéropostale… Les photographies datent de fin février 2010.

Mais je trouve ce Petit Prince touchant, et il rappelle à la fois la vie de Saint-Exupéry (mort pour la France en 1944) et tout le message du Petit Prince… Je vous propose de faire le tour de cette sculpture et d’en découvrir quelques détails comme les gravures qui rappellent l’aéropostale… Les photographies datent de fin février 2010.

Je voulais aujourd’hui vous parler de la frise des apôtres sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, mais il va falloir que j’aille refaire quelques photographies de détail pour illustrer cet article. Du coup, je vous montre aujourd’hui plein de petits détails sur la partie sud (droite) de la façade, au deuxième niveau, au-dessus de la tête de quatre apôtres, sur les arcs et les chapiteaux…

Je voulais aujourd’hui vous parler de la frise des apôtres sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, mais il va falloir que j’aille refaire quelques photographies de détail pour illustrer cet article. Du coup, je vous montre aujourd’hui plein de petits détails sur la partie sud (droite) de la façade, au deuxième niveau, au-dessus de la tête de quatre apôtres, sur les arcs et les chapiteaux… Je commence par la gauche. Vous remarquez tout de suite le décor de profusion de feuilles, de palmettes, de tiges…

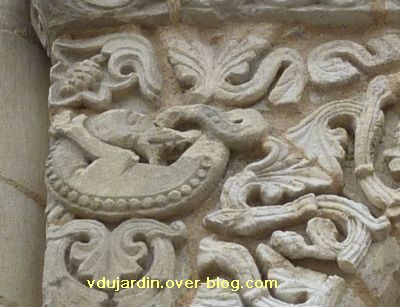

Je commence par la gauche. Vous remarquez tout de suite le décor de profusion de feuilles, de palmettes, de tiges… Mais regardez de plus près… À gauche se cache une sorte de dragon, avec une queue de serpent (terminée par une petite tête), une patte à l’avant et une tête d’animal non identifiable. Mais vous le reconnaissez peut-être, je vous l’ai

Mais regardez de plus près… À gauche se cache une sorte de dragon, avec une queue de serpent (terminée par une petite tête), une patte à l’avant et une tête d’animal non identifiable. Mais vous le reconnaissez peut-être, je vous l’ai  Sur la clef du premier arc se trouve un homme barbu et moustachu, aux cheveux bien peignés (donc plutôt du côté du Bien)…

Sur la clef du premier arc se trouve un homme barbu et moustachu, aux cheveux bien peignés (donc plutôt du côté du Bien)… … contrairement à son voisin sur le deuxième arc, complètement échevelé, comme souvent les diables de l’époque romane, échevelé comme aussi pour les luxures, les sirènes, bref, du côté du Mal et de la Tentation.

… contrairement à son voisin sur le deuxième arc, complètement échevelé, comme souvent les diables de l’époque romane, échevelé comme aussi pour les luxures, les sirènes, bref, du côté du Mal et de la Tentation. Le voici de plus près, vous le voyez mieux ainsi… avec sa grande moustache aussi.

Le voici de plus près, vous le voyez mieux ainsi… avec sa grande moustache aussi. Mais j’ai sauté le chapiteau à la retombée des premier et deuxième arcs. Vous voyez de beau feuillage sur le haut tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le

Mais j’ai sauté le chapiteau à la retombée des premier et deuxième arcs. Vous voyez de beau feuillage sur le haut tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le  Sur la corbeille du chapiteau ont pris place une scène très fréquente dans l’art roman, dite les oiseaux à la coupe. Deux oiseaux y boivent dans une coupe ou calice.

Sur la corbeille du chapiteau ont pris place une scène très fréquente dans l’art roman, dite les oiseaux à la coupe. Deux oiseaux y boivent dans une coupe ou calice. Passons de l’autre côté du deuxième arc.

Passons de l’autre côté du deuxième arc. Sur le chapiteau, nous voyons encore un autre monstre fréquent dans l’art roman, le monstre engoulant, une grosse tête qui semble avaler la colonne en-dessous de lui. Ici, il ne mange pas vraiment la colonne, mais vomit des rinceaux et des tiges. Vous remarquerez aussi qu’il porte une sorte de paire de corne, un peu comme un diable, mais qui se terminent en feuilles.

Sur le chapiteau, nous voyons encore un autre monstre fréquent dans l’art roman, le monstre engoulant, une grosse tête qui semble avaler la colonne en-dessous de lui. Ici, il ne mange pas vraiment la colonne, mais vomit des rinceaux et des tiges. Vous remarquerez aussi qu’il porte une sorte de paire de corne, un peu comme un diable, mais qui se terminent en feuilles. Juste au-dessus, sur l’écoinçon entre les deuxième et troisième arcs, un serpent avec une tête rigolote… Je vois que j’en suis déjà à 10 photos… je reporte la suite à la semaine prochaine! Vous comprenez pourquoi, presque chaque matin en allant au bureau, je fais une petite pause devant cette superbe façade…

Juste au-dessus, sur l’écoinçon entre les deuxième et troisième arcs, un serpent avec une tête rigolote… Je vois que j’en suis déjà à 10 photos… je reporte la suite à la semaine prochaine! Vous comprenez pourquoi, presque chaque matin en allant au bureau, je fais une petite pause devant cette superbe façade… Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les  Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

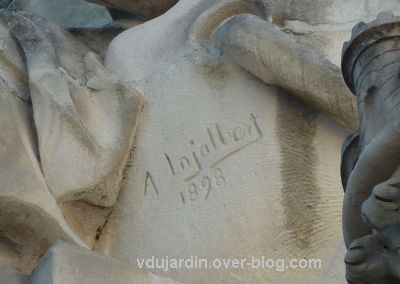

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux.

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle.

La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle. La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre.

La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre. Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant.

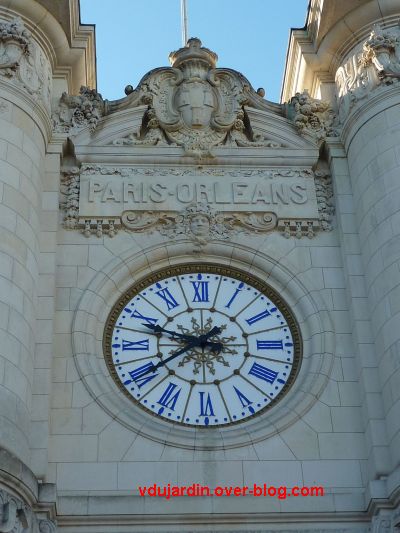

Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant. Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Voici une autre carte postale ancienne où on le voit de plus près.

Voici une autre carte postale ancienne où on le voit de plus près. La voici en septembre 2010.

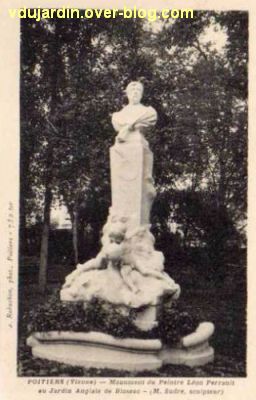

La voici en septembre 2010. Approchons-nous, au sommet, le buste de Léon Bazile Perrault, peintre né le 16 juin 1832 à Poitiers et décédé le 6 août 1908 à Royan. Il est inhumé au cimetière de Passy (près du Trocadéro à Paris). Il réalisait des oeuvres vraiment trop académiques à mon goût, beaucoup de portraits… Je n’apprécie guère que ses paysages. Vous pouvez voir quelques-unes de ses réalisations à Poitiers au musée Sainte-Croix, ou dans

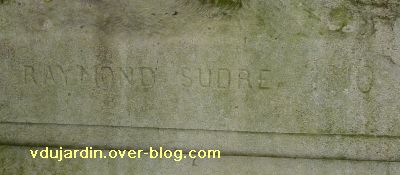

Approchons-nous, au sommet, le buste de Léon Bazile Perrault, peintre né le 16 juin 1832 à Poitiers et décédé le 6 août 1908 à Royan. Il est inhumé au cimetière de Passy (près du Trocadéro à Paris). Il réalisait des oeuvres vraiment trop académiques à mon goût, beaucoup de portraits… Je n’apprécie guère que ses paysages. Vous pouvez voir quelques-unes de ses réalisations à Poitiers au musée Sainte-Croix, ou dans  Mais aujourd’hui, je ne vous parle pas tant de Perrault que du groupe sculpté du parc de Blossac. Il est l’œuvre de Raymond Sudre, dont je vous ai déjà parlé pour

Mais aujourd’hui, je ne vous parle pas tant de Perrault que du groupe sculpté du parc de Blossac. Il est l’œuvre de Raymond Sudre, dont je vous ai déjà parlé pour  Au pied du haut socle ont pris place deux enfants qui jouent ensembles, un garçon et une fillette. D’après les informations que j’ai trouvées, le peintre n’avait qu’une fille.

Au pied du haut socle ont pris place deux enfants qui jouent ensembles, un garçon et une fillette. D’après les informations que j’ai trouvées, le peintre n’avait qu’une fille. Je ne sais pas ce que Raymond Sudre a voulu montrer ici avec ces deux enfants qui semblent vivre une histoire d’amour d’enfance… Le jeune couple Perrault, peut-être?

Je ne sais pas ce que Raymond Sudre a voulu montrer ici avec ces deux enfants qui semblent vivre une histoire d’amour d’enfance… Le jeune couple Perrault, peut-être? En 2008, pour le centenaire de sa mort, le comité de quartier Saint-Hilaire à Poitiers a fait apposer une plaque sur sa maison natale rue Carnot (juste devant les Trois-Piliers, qui sont aujourd’hui dans la cour d’un restaurant et dont il faudra que je vous parle un jour).

En 2008, pour le centenaire de sa mort, le comité de quartier Saint-Hilaire à Poitiers a fait apposer une plaque sur sa maison natale rue Carnot (juste devant les Trois-Piliers, qui sont aujourd’hui dans la cour d’un restaurant et dont il faudra que je vous parle un jour). Dans le square François Sicard à Tours, à deux pas du musée des Beaux-Arts, se trouve une statue de Michel Colombe réalisée en 1945 par Pierre Dandelot pour remplacer un groupe sculpté en bronze qui représentait François Sicard et Victor Laloux envoyée à la fonte en 1942 (voir

Dans le square François Sicard à Tours, à deux pas du musée des Beaux-Arts, se trouve une statue de Michel Colombe réalisée en 1945 par Pierre Dandelot pour remplacer un groupe sculpté en bronze qui représentait François Sicard et Victor Laloux envoyée à la fonte en 1942 (voir  Revenons au sujet du jour… Sur le socle, je n’ai pas trouvé la signature de l’auteur. Mais l’identification de l’œuvre ne pose pas de problème, c’est écrit dessus… » A / MICHEL / COLOMBE / 1430-1512 « . D’après la documentation que j’ai consultée, il est né vers 1430, probablement à Bourges, et mort à Tours vers 1513. Installé à Tours vers 1496 pour suivre la cour royale, il réalise à partir de 1499 une commande de la reine Anne de Bretagne, pour l’église des Carmes : le tombeau en marbre de Carrare pour son père François II de Bretagne, tombeau qui se trouve maintenant dans la cathédrale de Nantes (je dois avoir une photographie quelque part, je vous la montrerai à l’occasion). L’atelier de Michel Colombe serait aussi à l’auteur de la partie française du tombeau des enfants de Charles VIII installé dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. On lui attribue également une partie de la fontaine de Beaune à Tours, que je vous montrerai bientôt.

Revenons au sujet du jour… Sur le socle, je n’ai pas trouvé la signature de l’auteur. Mais l’identification de l’œuvre ne pose pas de problème, c’est écrit dessus… » A / MICHEL / COLOMBE / 1430-1512 « . D’après la documentation que j’ai consultée, il est né vers 1430, probablement à Bourges, et mort à Tours vers 1513. Installé à Tours vers 1496 pour suivre la cour royale, il réalise à partir de 1499 une commande de la reine Anne de Bretagne, pour l’église des Carmes : le tombeau en marbre de Carrare pour son père François II de Bretagne, tombeau qui se trouve maintenant dans la cathédrale de Nantes (je dois avoir une photographie quelque part, je vous la montrerai à l’occasion). L’atelier de Michel Colombe serait aussi à l’auteur de la partie française du tombeau des enfants de Charles VIII installé dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. On lui attribue également une partie de la fontaine de Beaune à Tours, que je vous montrerai bientôt. La statue en calcaire, qui mériterait bien un petit nettoyage et une mise en valeur par la ville de Tours, représente Michel Colombe debout, le pied gauche un peu en avant, en appui sur un bloc de pierre près à être sculpté.

La statue en calcaire, qui mériterait bien un petit nettoyage et une mise en valeur par la ville de Tours, représente Michel Colombe debout, le pied gauche un peu en avant, en appui sur un bloc de pierre près à être sculpté. Il porte dans la main gauche un gros maillet et est vêtu de chausses et d’une robe.

Il porte dans la main gauche un gros maillet et est vêtu de chausses et d’une robe. Je vous ai déjà montré plusieurs fois la façade de Notre-Dame-la-Grande (voir ci-dessous), mais nous n’en avons pas encore fait le tour… Cette fois, nous allons voir le personnage situé à droite de

Je vous ai déjà montré plusieurs fois la façade de Notre-Dame-la-Grande (voir ci-dessous), mais nous n’en avons pas encore fait le tour… Cette fois, nous allons voir le personnage situé à droite de  Cette fois, la sculpture est mal conservée, et le restaurateur a fait le choix de mettre un bloc non sculpté à la place de la tête détruite. De qui s’agit-il ? Probablement de David, qui est le plus souvent représenté ainsi, assis sur un trône (ici, le siège bas ne semble pas avoir de dossier), richement vêtu (ici un vêtement qui semble en brocard ou richement brodé) et jouant de la harpe ou psaltérion. David est, dans l’Ancien testament, le fils de Jessé, roi de Juda et d’Israël. On le trouve dans les deux livres de Samuel et dans le premier livre des Rois. Il est connu pour avoir vaincu le géant Goliath à l’aide de sa fronde, mais surtout, il est l’auteur présumé des Psaumes, d’où sa représentation sous les traits d’un musicien, et plus particulièrement un joueur de psaltérion, sorte de harpe qui, à l’époque romane, accompagnait les champs des Psaumes.

Cette fois, la sculpture est mal conservée, et le restaurateur a fait le choix de mettre un bloc non sculpté à la place de la tête détruite. De qui s’agit-il ? Probablement de David, qui est le plus souvent représenté ainsi, assis sur un trône (ici, le siège bas ne semble pas avoir de dossier), richement vêtu (ici un vêtement qui semble en brocard ou richement brodé) et jouant de la harpe ou psaltérion. David est, dans l’Ancien testament, le fils de Jessé, roi de Juda et d’Israël. On le trouve dans les deux livres de Samuel et dans le premier livre des Rois. Il est connu pour avoir vaincu le géant Goliath à l’aide de sa fronde, mais surtout, il est l’auteur présumé des Psaumes, d’où sa représentation sous les traits d’un musicien, et plus particulièrement un joueur de psaltérion, sorte de harpe qui, à l’époque romane, accompagnait les champs des Psaumes. Après la

Après la  Quelques femmes ont réussi à s’introduire dans ce flux de soldat. Au centre en haut, un couple enlacé s’embrasse avec fougue…

Quelques femmes ont réussi à s’introduire dans ce flux de soldat. Au centre en haut, un couple enlacé s’embrasse avec fougue… …alors que tout en bas, les retrouvailles de cet autre couple sont plus sobres.

…alors que tout en bas, les retrouvailles de cet autre couple sont plus sobres. Sur le piédroit gauche, la Victoire, très différente des

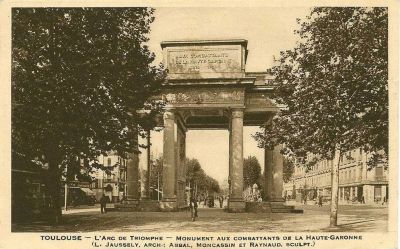

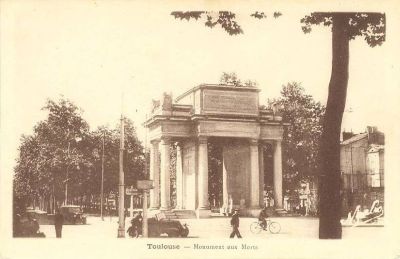

Sur le piédroit gauche, la Victoire, très différente des  Sur les cartes postales anciennes, la Victoire est soigneusement cachée. Sur la première que je vous ai sélectionné, fait rare, l’ensemble des artistes qui sont intervenus sont signalés.

Sur les cartes postales anciennes, la Victoire est soigneusement cachée. Sur la première que je vous ai sélectionné, fait rare, l’ensemble des artistes qui sont intervenus sont signalés. La seconde est celle que j’ai trouvé où l’on devine le mieux le relief les sculptures de Raynaud… mais la partie 1918, pas la Victoire. Vous jugerez vous-même.

La seconde est celle que j’ai trouvé où l’on devine le mieux le relief les sculptures de Raynaud… mais la partie 1918, pas la Victoire. Vous jugerez vous-même.