Je suis allée au cinéma voir Henri, de (et avec, dans un petit rôle) Yolande Moreau (dont je vous ai déjà parlé pour Séraphine et Où va la nuit, de Martin Provost, Les plages d’Agnès d’Agnès Varda, Dans la maison de François Ozon, Camille redouble de Noémie Lvovsky).

Je suis allée au cinéma voir Henri, de (et avec, dans un petit rôle) Yolande Moreau (dont je vous ai déjà parlé pour Séraphine et Où va la nuit, de Martin Provost, Les plages d’Agnès d’Agnès Varda, Dans la maison de François Ozon, Camille redouble de Noémie Lvovsky).

Le film : de nos jours en hiver à Charleroi en Belgique. Henri (Pippo Delbono) tient avec sa femme Rita (Lio) un petit bistro / restaurant de quartier, la Cantina. Prise d’un malaise, celle-ci décède. Henri se retrouve seul, déprime, avec ses pigeons voyageurs et deux habitués du bar, Bibi (Jackie Berroyer) et René (Simon André). Sa fille Laetitia (Gwen Berrou) lui impose une aide, Rosette (Miss Ming), une jeune handicapée mentale du foyer voisin, les Papillons blancs, déjà venue aidée pour le repas qui a suivi l’enterrement. En mal d’amour, sujet récurrent au foyer, Rosette tombe amoureuse et se vante au foyer d’avoir fait l’amour et d’être tombée enceinte d’Henri. La direction du foyer la retire du restaurant. Henri, soûl, ne se souvient pas de la soirée où cela aurait pu se passer, il décide de partir réfléchir à la mer’ à Middlekerke, mais Rosette s’est glissée dans la voiture.

Mon avis : s’il y a quelques scènes qui m’ont beaucoup plu, comme ce tas de verre d’une usine de recyclage entre les terrils, l’envol de milliers de pigeons lors d’un concours, la plage déserte en hiver avec sa baraque à frites, de très bons acteurs (notamment les handicapés qui sont des comédiens de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche, un Établissement et service d’aide par le travail/ESAT de Roubaix, qui fut en 1981 le premier Centre d’aide par le travail/CAT artistique de France), je me suis un peu ennuyée dans cette histoire au rythme lent. Au passage, certains critiques semblent s’émerveiller du nom des « papillons blancs », du rapport entre le papillon et les pigeons des concours de pigeons. Mais Yolande Moreau n’a rien inventé pour le nom de l’institution (ce qui n’empêche pas les jeux de mots/sons/images), les papillons blancs sont juste le nom donné depuis fort longtemps (les années 1950/1960) à une des composantes de l’UNAPEI et des UDAPEI (Union nationale / unions départementales des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales), nom donné aussi aux foyers pour handicapés mentaux qu’ils gèrent.

Cette semaine,

Cette semaine,  En y allant, je suis tombée, rue des Vieilles-Boucheries, sur ce pigeon qui restait indifférent aux promesses des soldes…

En y allant, je suis tombée, rue des Vieilles-Boucheries, sur ce pigeon qui restait indifférent aux promesses des soldes… Il n’avait sans doute pas envie de se faire pigeonner par toutes ces offres!

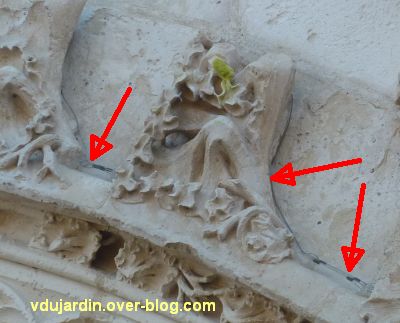

Il n’avait sans doute pas envie de se faire pigeonner par toutes ces offres! Mais les pigeons, ce sont surtout de vrais fléaux en ville, avec leurs déjections, ici devant le portail de la Vierge, au nord de la cathédrale, plus ancien que le portail occidental (celui avec notamment le

Mais les pigeons, ce sont surtout de vrais fléaux en ville, avec leurs déjections, ici devant le portail de la Vierge, au nord de la cathédrale, plus ancien que le portail occidental (celui avec notamment le  Car souvent, après nettoyage et restauration, les sculptures sont protégées contre les pigeons (ça ne fait que les reporter ailleurs…). A Poitiers, le choix des Monuments historiques s’est le plus souvent porté sur ces dispositifs électriques, des fils qui délivrent de petites décharges… Cette photographie vient de l’église Sainte-Radegonde, juste en-dessous de la moulure protégée par les fils, il y a les

Car souvent, après nettoyage et restauration, les sculptures sont protégées contre les pigeons (ça ne fait que les reporter ailleurs…). A Poitiers, le choix des Monuments historiques s’est le plus souvent porté sur ces dispositifs électriques, des fils qui délivrent de petites décharges… Cette photographie vient de l’église Sainte-Radegonde, juste en-dessous de la moulure protégée par les fils, il y a les  En fouillant dans mon stock de photographies, j’ai trouvé des piques qui ont la même fonction, ici à Limoges…

En fouillant dans mon stock de photographies, j’ai trouvé des piques qui ont la même fonction, ici à Limoges… … ou encore des grilles, comme sur la sculpture du fronton de l’institut Valentin Hauÿ à Paris…

… ou encore des grilles, comme sur la sculpture du fronton de l’institut Valentin Hauÿ à Paris…

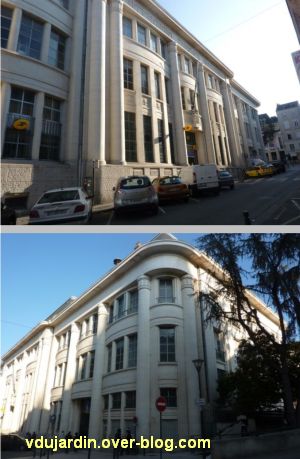

La grande poste d’Angers, rue Franklin-Roosevelt, a été construite à partir de 1934 par l’architecte des PTT Gabriel Guchet (ouverte en 1937), en remplacement de l’ancienne poste qui est maintenant un café place du ralliement (je vous le montrerai…). Je tire les informations du

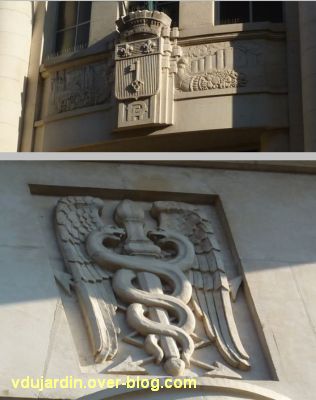

La grande poste d’Angers, rue Franklin-Roosevelt, a été construite à partir de 1934 par l’architecte des PTT Gabriel Guchet (ouverte en 1937), en remplacement de l’ancienne poste qui est maintenant un café place du ralliement (je vous le montrerai…). Je tire les informations du  Le caducée ailé et les foudres (les éclairs terminés en flèche, en arrière-plan) rappellent Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Mercure est aussi représenté sur un bas-relief imposant sur la rue Saint-Julien, encadré de l’ancien et du nouveau continent, mais oups, mes trois photos de ces reliefs sont inutilisables (ouf, je suis retournée à Angers début 2012, voir maintenant la

Le caducée ailé et les foudres (les éclairs terminés en flèche, en arrière-plan) rappellent Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Mercure est aussi représenté sur un bas-relief imposant sur la rue Saint-Julien, encadré de l’ancien et du nouveau continent, mais oups, mes trois photos de ces reliefs sont inutilisables (ouf, je suis retournée à Angers début 2012, voir maintenant la  A gauche, la cathédrale, à droite, le château d’Angers, chacun avec une corne d’abondance qui part du blason central… en dépit de gros nuages qui s’amoncellent au-dessus des deux reliefs.

A gauche, la cathédrale, à droite, le château d’Angers, chacun avec une corne d’abondance qui part du blason central… en dépit de gros nuages qui s’amoncellent au-dessus des deux reliefs.

Octobre, le mois Fritissime

Octobre, le mois Fritissime La dédicace est la suivante : » à la France, la Belgique reconnaissante, 1914-1918″.

La dédicace est la suivante : » à la France, la Belgique reconnaissante, 1914-1918″. Je n’ai pas trouvé la signature du sculpteur ni celle de l’architecte. Le site officiel

Je n’ai pas trouvé la signature du sculpteur ni celle de l’architecte. Le site officiel  Je ne suis pas très douée pour repérer les symboles de la Belgique… Elle est coiffée d’un chignon et porte une toge à l’Antique (si quelqu’un connaît mieux les symboles de la Belgique, je complèterai…). Il pourrait s’agir de la reine Astrid plutôt qu’une allégorie. Pour la France, c’est une représentation assez classique de la république sous sa forme guerrière, avec une épée à son côté gauche, attachée à un baudrier qui porte les devises de la République (des médaillons que l’on trouve aussi sur de nombreux bustes de Marianne), porte l’égide ou pectoral généralement orné d’une tête de Méduse, remplacée ici par la croix de guerre (cette armure est dérivée de celle de la déesse guerrière grecque Athêna) et est coiffée du bonnet phrygien. Sur l’armure de la France sont gravées des feuilles de laurier et de chêne, également très symboliques de la victoire et de la force…

Je ne suis pas très douée pour repérer les symboles de la Belgique… Elle est coiffée d’un chignon et porte une toge à l’Antique (si quelqu’un connaît mieux les symboles de la Belgique, je complèterai…). Il pourrait s’agir de la reine Astrid plutôt qu’une allégorie. Pour la France, c’est une représentation assez classique de la république sous sa forme guerrière, avec une épée à son côté gauche, attachée à un baudrier qui porte les devises de la République (des médaillons que l’on trouve aussi sur de nombreux bustes de Marianne), porte l’égide ou pectoral généralement orné d’une tête de Méduse, remplacée ici par la croix de guerre (cette armure est dérivée de celle de la déesse guerrière grecque Athêna) et est coiffée du bonnet phrygien. Sur l’armure de la France sont gravées des feuilles de laurier et de chêne, également très symboliques de la victoire et de la force… Le socle porte lui aussi de nombreux symboles et blasons… Je n’ai pas eu le temps non plus de rechercher leur identification, vous reconnaissez quand même les croix de Lorraine…

Le socle porte lui aussi de nombreux symboles et blasons… Je n’ai pas eu le temps non plus de rechercher leur identification, vous reconnaissez quand même les croix de Lorraine…

Quelques nouvelles de Poitiers… en dehors des articles sur les monuments de la ville le dimanche à midi.

Quelques nouvelles de Poitiers… en dehors des articles sur les monuments de la ville le dimanche à midi. Au milieu de la place Wilson à Toulouse, Pierre Goudouli ou Goudelin ou Pèire Godolin (Toulouse, 1580- Toulouse, 1649), poète occitan, trône au milieu d’un bassin avec une fontaine et un jet d’eau. Une esquisse en plâtre de la tête du poète se trouve au

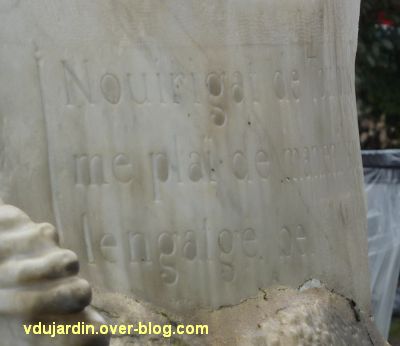

Au milieu de la place Wilson à Toulouse, Pierre Goudouli ou Goudelin ou Pèire Godolin (Toulouse, 1580- Toulouse, 1649), poète occitan, trône au milieu d’un bassin avec une fontaine et un jet d’eau. Une esquisse en plâtre de la tête du poète se trouve au  Il est identifié par une inscription…

Il est identifié par une inscription… … et une citation. Pierre Goudelin est l’auteur notamment de

… et une citation. Pierre Goudelin est l’auteur notamment de  Pierre Goudouli est assis sur un massif rocheux. Il appuie sa main gauche sur un livre….

Pierre Goudouli est assis sur un massif rocheux. Il appuie sa main gauche sur un livre…. … alors que son chapeau est posé à ses pieds.

… alors que son chapeau est posé à ses pieds. Aux pieds du poète est allongée une femme nue, la muse du poète ou la Garonne (les deux peut-être?). Elle a la tête appuyée sur une jarre d’où coule l’eau de la fontaine.

Aux pieds du poète est allongée une femme nue, la muse du poète ou la Garonne (les deux peut-être?). Elle a la tête appuyée sur une jarre d’où coule l’eau de la fontaine. Une dernière vue de dos, pour voir l’environnement de la place avec ses restaurants et cinémas. Telle que nous la voyons, cette place a été aménagée à partir de 1806 (le premier plan ovale du projet de 1797 ayant été abandonné) et jusqu’en 1831. À cet emplacement se trouvaient les remparts de la ville (détruits en 1827) et le glacis (zone de terrains vagues) qui va avec ce type de murs. Le plan de la place incluait un modèle uniforme pour les façades riveraines, avec des arcades en rez-de-chaussée pour installer des magasins. La légende veut que se soit ici que Simon de Montfort a rencotré les consuls lors du siège de Toulouse en 1216. Il y a d’autres sculptures sur cette place, mais ça sera pour d’autres articles…

Une dernière vue de dos, pour voir l’environnement de la place avec ses restaurants et cinémas. Telle que nous la voyons, cette place a été aménagée à partir de 1806 (le premier plan ovale du projet de 1797 ayant été abandonné) et jusqu’en 1831. À cet emplacement se trouvaient les remparts de la ville (détruits en 1827) et le glacis (zone de terrains vagues) qui va avec ce type de murs. Le plan de la place incluait un modèle uniforme pour les façades riveraines, avec des arcades en rez-de-chaussée pour installer des magasins. La légende veut que se soit ici que Simon de Montfort a rencotré les consuls lors du siège de Toulouse en 1216. Il y a d’autres sculptures sur cette place, mais ça sera pour d’autres articles…