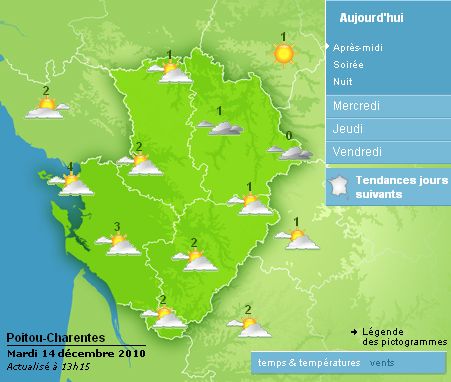

Petit changement dans mes publications d’articles… Hier, à 13h15, alors que je m’apprête à repartir au boulot, que vois-je? Quelques flocons voltigent… Je file voir chez Météo France, justement, carte mise à jour à 13h15, la preuve en image… 1° à Poitiers, couvert, mais rien d’autre, et même des éclaircies tout autour… Là où vous voyez le grand soleil, il neigeait aussi… Je décide de me couvrir chaudement, avec la belle écharpe offerte l’année dernière par Cocoperlette, ma casquette-bonnet, plutôt que mon bonnet-écharpe, joli mais qui a tendance à laisser le haut du cou découvert. Je décide (à tort…) que les bottines suffiront, les chaussures de marche auraient été plus adaptées. Direction le bureau à pied… Quand il neige, je préfère habituellement prendre le bus, car passé l’obstacle majeur de l’arrêt de bus (jamais déneigé ni déglacé par la société Vitalis, allez savoir pourquoi), c’est moins dangereux en bus qu’à pied (rappelez-vous ceci). Hier (et sans doute aujourd’hui), aucun bus ne circule, un chauffeur ayant été agressé lundi soir, les autres chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait. Donc, direction marche à pied par la gare, la grande passerelle, le palais de justice, le parvis de Notre-Dame-la-Grande (pas de petit coucou aux éléphants…) et la Grand’Rue. Ah, et j’emporte mon appareil photo numérique (APN), on ne sait jamais…

Petit changement dans mes publications d’articles… Hier, à 13h15, alors que je m’apprête à repartir au boulot, que vois-je? Quelques flocons voltigent… Je file voir chez Météo France, justement, carte mise à jour à 13h15, la preuve en image… 1° à Poitiers, couvert, mais rien d’autre, et même des éclaircies tout autour… Là où vous voyez le grand soleil, il neigeait aussi… Je décide de me couvrir chaudement, avec la belle écharpe offerte l’année dernière par Cocoperlette, ma casquette-bonnet, plutôt que mon bonnet-écharpe, joli mais qui a tendance à laisser le haut du cou découvert. Je décide (à tort…) que les bottines suffiront, les chaussures de marche auraient été plus adaptées. Direction le bureau à pied… Quand il neige, je préfère habituellement prendre le bus, car passé l’obstacle majeur de l’arrêt de bus (jamais déneigé ni déglacé par la société Vitalis, allez savoir pourquoi), c’est moins dangereux en bus qu’à pied (rappelez-vous ceci). Hier (et sans doute aujourd’hui), aucun bus ne circule, un chauffeur ayant été agressé lundi soir, les autres chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait. Donc, direction marche à pied par la gare, la grande passerelle, le palais de justice, le parvis de Notre-Dame-la-Grande (pas de petit coucou aux éléphants…) et la Grand’Rue. Ah, et j’emporte mon appareil photo numérique (APN), on ne sait jamais…

Vingt minutes plus tard, me voici arrivée au bureau, toute blanche… Voici ce que ça donne de la fenêtre… Mais bon, cela s’arrête vite. La neige en hiver, c’est normal, savoir quand elle tombera pour mieux s’équiper, c’est mieux quand même… et si les riverains dégageaient les trottoirs devant chez eux, cela irait encore mieux…

Vingt minutes plus tard, me voici arrivée au bureau, toute blanche… Voici ce que ça donne de la fenêtre… Mais bon, cela s’arrête vite. La neige en hiver, c’est normal, savoir quand elle tombera pour mieux s’équiper, c’est mieux quand même… et si les riverains dégageaient les trottoirs devant chez eux, cela irait encore mieux…

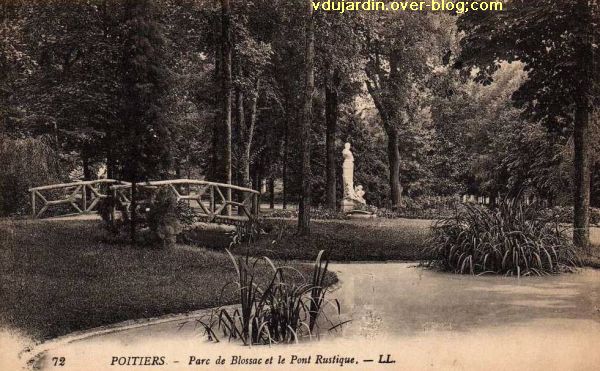

Le soir, je décide de rentrer assez tôt, avant que cela ne regèle sur les trottoirs. Mais comme le parc de Blossac n’est pas loin et que je ne suis pas encore allée voir la grande roue et les attractions payées par la ville à la place de la patinoire des commerçants qui n’a pas pu être montée sur la place d’armes ( Poitiers cœur d’agglomération, cœur de pagaille… oblige, je vous mets quelques photographies de samedi dernier en fin d’article), je fais un petit crochet…

Le soir, je décide de rentrer assez tôt, avant que cela ne regèle sur les trottoirs. Mais comme le parc de Blossac n’est pas loin et que je ne suis pas encore allée voir la grande roue et les attractions payées par la ville à la place de la patinoire des commerçants qui n’a pas pu être montée sur la place d’armes ( Poitiers cœur d’agglomération, cœur de pagaille… oblige, je vous mets quelques photographies de samedi dernier en fin d’article), je fais un petit crochet…

L’entrée est bien illuminée en bleu et blanc…

Une fine couche de neige recouvre le sol et les statues (tiens, celle-ci, je ne vous l’ai pas encore montrée en détail)…

Une fine couche de neige recouvre le sol et les statues (tiens, celle-ci, je ne vous l’ai pas encore montrée en détail)…

Mais grosse déception plus loin… La grande roue est à l’arrêt…

Mais grosse déception plus loin… La grande roue est à l’arrêt…

…le stand de tir est fermé…

…le stand de tir est fermé…

… et les autres attrcations aussi. J’interroge un garde du parc… Non, ce n’est pas à cause de la neige ou du gel, juste qu’il n’y avait pas assez de visiteurs, les forains n’ont pas ouvert alors que partout en ville, il est annoncé que c’est ouvert tous les jours de 14h30 à 21h jusqu’à noël (et avec NOS IMPÔTS).

… et les autres attrcations aussi. J’interroge un garde du parc… Non, ce n’est pas à cause de la neige ou du gel, juste qu’il n’y avait pas assez de visiteurs, les forains n’ont pas ouvert alors que partout en ville, il est annoncé que c’est ouvert tous les jours de 14h30 à 21h jusqu’à noël (et avec NOS IMPÔTS).

J’arrête de râler… quoique

J’arrête de râler… quoique ![]() . Voici les photographies promises de coeur d’agglomération sur la place d’armes samedi dernier, grand soleil et frisquet à 9h30…

. Voici les photographies promises de coeur d’agglomération sur la place d’armes samedi dernier, grand soleil et frisquet à 9h30…

Aïe, je pense que ces beaux pavés seront aussi une belle patinoire l’année prochaine… Regardez la partie givrée…

Aïe, je pense que ces beaux pavés seront aussi une belle patinoire l’année prochaine… Regardez la partie givrée…

À l’autre bout de la place, l’ancien tunnel piéton finit d’être bouché, les sépultures médiévales ont été détruites (tiens, il y avait une conférence prévue hier soir, mais je ne sais pas si elle a eu lieu, j’ai eu la flemme de ressortir en risquant à nouveau de me casser le nez).

À l’autre bout de la place, l’ancien tunnel piéton finit d’être bouché, les sépultures médiévales ont été détruites (tiens, il y avait une conférence prévue hier soir, mais je ne sais pas si elle a eu lieu, j’ai eu la flemme de ressortir en risquant à nouveau de me casser le nez).

Juste à côté, une des mini-forêts de sapins qui ont fleuri en ville, avec l’arrêt de bus… oups de calèche gratuite le mercredi, le samedi et le dimanche pour aller aux attractions

Juste à côté, une des mini-forêts de sapins qui ont fleuri en ville, avec l’arrêt de bus… oups de calèche gratuite le mercredi, le samedi et le dimanche pour aller aux attractions

… du parc de Blossac (ah bon, elles ouvrent donc parfois???). Les premiers arbres ont été plantés sur la place hier malgré la météo, mais de nuit à 17h45, j’ai préféré m’abstenir de photographier ces ridicules petits arbres congelés…

Sur le terre-plein devant le muséum de Toulouse, de l’autre côté du Boulevard, se trouve depuis 2000 Saint-Exupéry sortant d’un globe terrestre et tenant dans sa main une statuette du Petit Prince… Il s’agit d’une œuvre de Madeleine Tezenas du Montcel, dont vous pouvez découvrir ici

Sur le terre-plein devant le muséum de Toulouse, de l’autre côté du Boulevard, se trouve depuis 2000 Saint-Exupéry sortant d’un globe terrestre et tenant dans sa main une statuette du Petit Prince… Il s’agit d’une œuvre de Madeleine Tezenas du Montcel, dont vous pouvez découvrir ici  Mais je trouve ce Petit Prince touchant, et il rappelle à la fois la vie de Saint-Exupéry (mort pour la France en 1944) et tout le message du Petit Prince… Je vous propose de faire le tour de cette sculpture et d’en découvrir quelques détails comme les gravures qui rappellent l’aéropostale… Les photographies datent de fin février 2010.

Mais je trouve ce Petit Prince touchant, et il rappelle à la fois la vie de Saint-Exupéry (mort pour la France en 1944) et tout le message du Petit Prince… Je vous propose de faire le tour de cette sculpture et d’en découvrir quelques détails comme les gravures qui rappellent l’aéropostale… Les photographies datent de fin février 2010.

Je voulais aujourd’hui vous parler de la frise des apôtres sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, mais il va falloir que j’aille refaire quelques photographies de détail pour illustrer cet article. Du coup, je vous montre aujourd’hui plein de petits détails sur la partie sud (droite) de la façade, au deuxième niveau, au-dessus de la tête de quatre apôtres, sur les arcs et les chapiteaux…

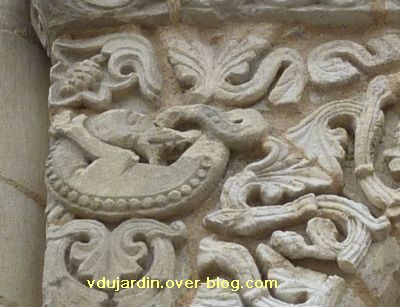

Je voulais aujourd’hui vous parler de la frise des apôtres sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, mais il va falloir que j’aille refaire quelques photographies de détail pour illustrer cet article. Du coup, je vous montre aujourd’hui plein de petits détails sur la partie sud (droite) de la façade, au deuxième niveau, au-dessus de la tête de quatre apôtres, sur les arcs et les chapiteaux… Je commence par la gauche. Vous remarquez tout de suite le décor de profusion de feuilles, de palmettes, de tiges…

Je commence par la gauche. Vous remarquez tout de suite le décor de profusion de feuilles, de palmettes, de tiges… Mais regardez de plus près… À gauche se cache une sorte de dragon, avec une queue de serpent (terminée par une petite tête), une patte à l’avant et une tête d’animal non identifiable. Mais vous le reconnaissez peut-être, je vous l’ai

Mais regardez de plus près… À gauche se cache une sorte de dragon, avec une queue de serpent (terminée par une petite tête), une patte à l’avant et une tête d’animal non identifiable. Mais vous le reconnaissez peut-être, je vous l’ai  Sur la clef du premier arc se trouve un homme barbu et moustachu, aux cheveux bien peignés (donc plutôt du côté du Bien)…

Sur la clef du premier arc se trouve un homme barbu et moustachu, aux cheveux bien peignés (donc plutôt du côté du Bien)… … contrairement à son voisin sur le deuxième arc, complètement échevelé, comme souvent les diables de l’époque romane, échevelé comme aussi pour les luxures, les sirènes, bref, du côté du Mal et de la Tentation.

… contrairement à son voisin sur le deuxième arc, complètement échevelé, comme souvent les diables de l’époque romane, échevelé comme aussi pour les luxures, les sirènes, bref, du côté du Mal et de la Tentation. Le voici de plus près, vous le voyez mieux ainsi… avec sa grande moustache aussi.

Le voici de plus près, vous le voyez mieux ainsi… avec sa grande moustache aussi. Mais j’ai sauté le chapiteau à la retombée des premier et deuxième arcs. Vous voyez de beau feuillage sur le haut tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le

Mais j’ai sauté le chapiteau à la retombée des premier et deuxième arcs. Vous voyez de beau feuillage sur le haut tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le  Sur la corbeille du chapiteau ont pris place une scène très fréquente dans l’art roman, dite les oiseaux à la coupe. Deux oiseaux y boivent dans une coupe ou calice.

Sur la corbeille du chapiteau ont pris place une scène très fréquente dans l’art roman, dite les oiseaux à la coupe. Deux oiseaux y boivent dans une coupe ou calice. Passons de l’autre côté du deuxième arc.

Passons de l’autre côté du deuxième arc. Sur le chapiteau, nous voyons encore un autre monstre fréquent dans l’art roman, le monstre engoulant, une grosse tête qui semble avaler la colonne en-dessous de lui. Ici, il ne mange pas vraiment la colonne, mais vomit des rinceaux et des tiges. Vous remarquerez aussi qu’il porte une sorte de paire de corne, un peu comme un diable, mais qui se terminent en feuilles.

Sur le chapiteau, nous voyons encore un autre monstre fréquent dans l’art roman, le monstre engoulant, une grosse tête qui semble avaler la colonne en-dessous de lui. Ici, il ne mange pas vraiment la colonne, mais vomit des rinceaux et des tiges. Vous remarquerez aussi qu’il porte une sorte de paire de corne, un peu comme un diable, mais qui se terminent en feuilles. Juste au-dessus, sur l’écoinçon entre les deuxième et troisième arcs, un serpent avec une tête rigolote… Je vois que j’en suis déjà à 10 photos… je reporte la suite à la semaine prochaine! Vous comprenez pourquoi, presque chaque matin en allant au bureau, je fais une petite pause devant cette superbe façade…

Juste au-dessus, sur l’écoinçon entre les deuxième et troisième arcs, un serpent avec une tête rigolote… Je vois que j’en suis déjà à 10 photos… je reporte la suite à la semaine prochaine! Vous comprenez pourquoi, presque chaque matin en allant au bureau, je fais une petite pause devant cette superbe façade… Les anciens guichets ont disparu…

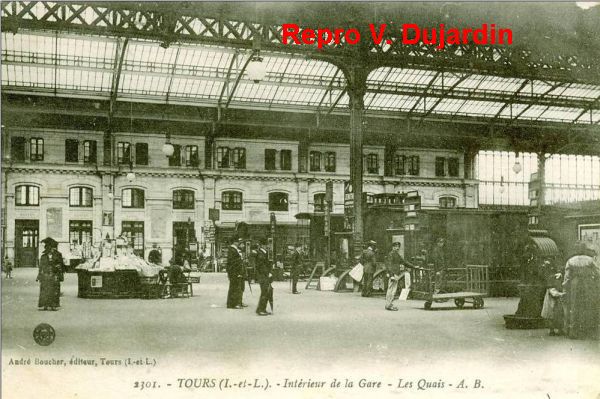

Les anciens guichets ont disparu… … mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique.

… mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique. Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale.

Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale. J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le

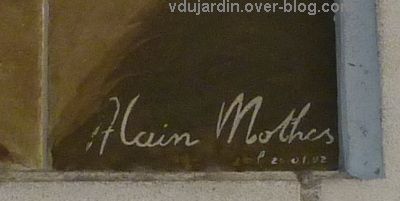

J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le  Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le

Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le  À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié.

À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié. Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie.

Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie. Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans

Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans

Je reviendrai plus longuement sur cette église dans les prochaines semaines et prochains mois, mais c’était hier la saint Saturnin, ancien nom attribué aussi à saint Sernin de Toulouse… Il s’agit d’un chef-d’œuvre de l’art roman (avec deux phases importantes, la consécration de l’autel en 1096 par

Je reviendrai plus longuement sur cette église dans les prochaines semaines et prochains mois, mais c’était hier la saint Saturnin, ancien nom attribué aussi à saint Sernin de Toulouse… Il s’agit d’un chef-d’œuvre de l’art roman (avec deux phases importantes, la consécration de l’autel en 1096 par  … la porte Miégeville, à qui je consacrerai plusieurs articles,

… la porte Miégeville, à qui je consacrerai plusieurs articles, le chevet et le clocher si célèbre, vus du sud…

le chevet et le clocher si célèbre, vus du sud… … puis du nord. Bon, un article court de mise en bouche… j’ai juste regardé pour une fois la météo dimanche et entendu que c’était la saint Saturnin lundi, et décidé d’intercaler cet article à la place de celui initialement prévu sur Toulouse…

… puis du nord. Bon, un article court de mise en bouche… j’ai juste regardé pour une fois la météo dimanche et entendu que c’était la saint Saturnin lundi, et décidé d’intercaler cet article à la place de celui initialement prévu sur Toulouse…

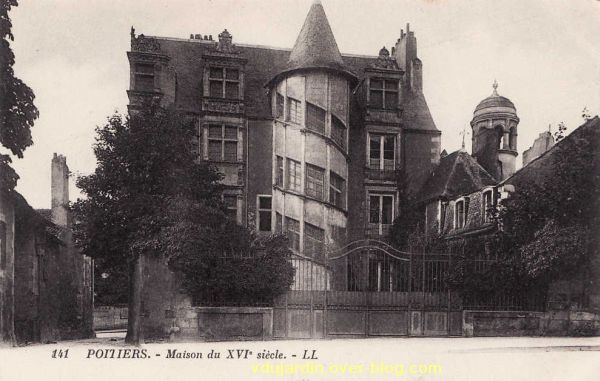

Je ne vous ai pas beaucoup parlé de la période de la Renaissance sur Poitiers. Elle s’y développe vers 1525 avec la fin du chantier du château de Bonnivet (commune de Vendeuvre), château aujourd’hui détruit et auquel le musée de Poitiers avait consacré une exposition il y a quelque temps (à découvrir sur le

Je ne vous ai pas beaucoup parlé de la période de la Renaissance sur Poitiers. Elle s’y développe vers 1525 avec la fin du chantier du château de Bonnivet (commune de Vendeuvre), château aujourd’hui détruit et auquel le musée de Poitiers avait consacré une exposition il y a quelque temps (à découvrir sur le  Bon, nous sommes rue Lebascle, juste derrière

Bon, nous sommes rue Lebascle, juste derrière  [et maintenant, c’est fait! voici ce que ça donne après restauration!]

[et maintenant, c’est fait! voici ce que ça donne après restauration!] Il a accordé un soin tout particulier au décor des fenêtres. Pas de petits motifs sculptés sous chaque appui comme on peut en voir à la maison des Trois-Clous dans la Grand’Rue ou à l’hôtel Fumé (université de lettres, rue René-Descartes), exemples poitevins que je vous monterai un jour, mais oui, c’est promis, mais quand même un décor soigné, qui joue sur le vocabulaire de l’architecture, tour d’escalier hors-œuvre entre la deuxième et la troisième travée, pilastres cannelés, etc. (il faudra que je complète ma

Il a accordé un soin tout particulier au décor des fenêtres. Pas de petits motifs sculptés sous chaque appui comme on peut en voir à la maison des Trois-Clous dans la Grand’Rue ou à l’hôtel Fumé (université de lettres, rue René-Descartes), exemples poitevins que je vous monterai un jour, mais oui, c’est promis, mais quand même un décor soigné, qui joue sur le vocabulaire de l’architecture, tour d’escalier hors-œuvre entre la deuxième et la troisième travée, pilastres cannelés, etc. (il faudra que je complète ma  [… et voici le résultat, très réussi!]

[… et voici le résultat, très réussi!] [Et la lucarne gauche, désormais lisible, mérite que l’on s’y penche de plus près, voir la

[Et la lucarne gauche, désormais lisible, mérite que l’on s’y penche de plus près, voir la  Allez, je vous mets une autre carte postale ancienne, on y voit moins son état de délabrement! Et je vous épargne la façade néo-renaissance construite à l’arrière en 1912 rue Louis-Renard [après restauration, elle mériterait quand même un article]. L’hôtel fut occupé par la Feldgendarmerie durant la Seconde Guerre mondiale, mais c’est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour.

Allez, je vous mets une autre carte postale ancienne, on y voit moins son état de délabrement! Et je vous épargne la façade néo-renaissance construite à l’arrière en 1912 rue Louis-Renard [après restauration, elle mériterait quand même un article]. L’hôtel fut occupé par la Feldgendarmerie durant la Seconde Guerre mondiale, mais c’est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. La tour d’escalier que l’on devine sur le côté à droite est une création du 19e siècle, lorsque l’hôtel particulier a été agrandi [oups, j’ai oublié de reprendre une photo après restauration].

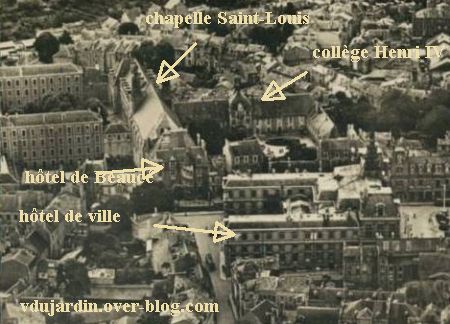

La tour d’escalier que l’on devine sur le côté à droite est une création du 19e siècle, lorsque l’hôtel particulier a été agrandi [oups, j’ai oublié de reprendre une photo après restauration]. Et pour vous repérer, voici une photographie aérienne publiée en carte postale dans les années 1960, recadrée sur

Et pour vous repérer, voici une photographie aérienne publiée en carte postale dans les années 1960, recadrée sur  Au cours de mon

Au cours de mon  Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les

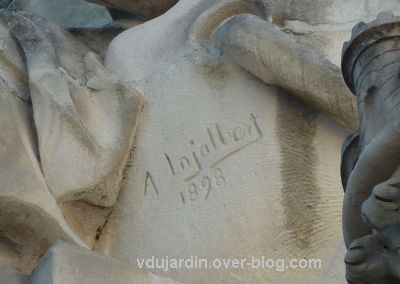

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les  Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux.

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle.

La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle. La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre.

La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre. Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant.

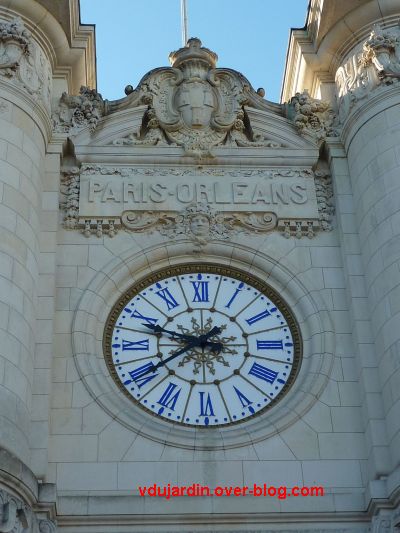

Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant. Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Voici une autre carte postale ancienne où on le voit de plus près.

Voici une autre carte postale ancienne où on le voit de plus près. La voici en septembre 2010.

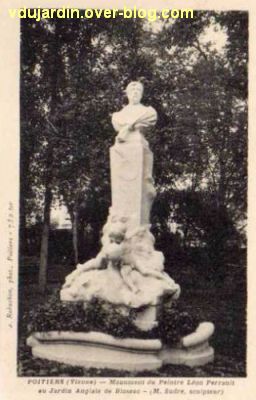

La voici en septembre 2010. Approchons-nous, au sommet, le buste de Léon Bazile Perrault, peintre né le 16 juin 1832 à Poitiers et décédé le 6 août 1908 à Royan. Il est inhumé au cimetière de Passy (près du Trocadéro à Paris). Il réalisait des oeuvres vraiment trop académiques à mon goût, beaucoup de portraits… Je n’apprécie guère que ses paysages. Vous pouvez voir quelques-unes de ses réalisations à Poitiers au musée Sainte-Croix, ou dans

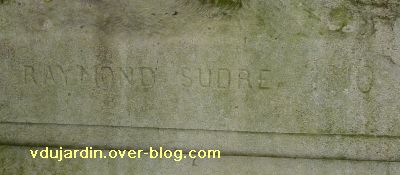

Approchons-nous, au sommet, le buste de Léon Bazile Perrault, peintre né le 16 juin 1832 à Poitiers et décédé le 6 août 1908 à Royan. Il est inhumé au cimetière de Passy (près du Trocadéro à Paris). Il réalisait des oeuvres vraiment trop académiques à mon goût, beaucoup de portraits… Je n’apprécie guère que ses paysages. Vous pouvez voir quelques-unes de ses réalisations à Poitiers au musée Sainte-Croix, ou dans  Mais aujourd’hui, je ne vous parle pas tant de Perrault que du groupe sculpté du parc de Blossac. Il est l’œuvre de Raymond Sudre, dont je vous ai déjà parlé pour

Mais aujourd’hui, je ne vous parle pas tant de Perrault que du groupe sculpté du parc de Blossac. Il est l’œuvre de Raymond Sudre, dont je vous ai déjà parlé pour  Au pied du haut socle ont pris place deux enfants qui jouent ensembles, un garçon et une fillette. D’après les informations que j’ai trouvées, le peintre n’avait qu’une fille.

Au pied du haut socle ont pris place deux enfants qui jouent ensembles, un garçon et une fillette. D’après les informations que j’ai trouvées, le peintre n’avait qu’une fille. Je ne sais pas ce que Raymond Sudre a voulu montrer ici avec ces deux enfants qui semblent vivre une histoire d’amour d’enfance… Le jeune couple Perrault, peut-être?

Je ne sais pas ce que Raymond Sudre a voulu montrer ici avec ces deux enfants qui semblent vivre une histoire d’amour d’enfance… Le jeune couple Perrault, peut-être? En 2008, pour le centenaire de sa mort, le comité de quartier Saint-Hilaire à Poitiers a fait apposer une plaque sur sa maison natale rue Carnot (juste devant les Trois-Piliers, qui sont aujourd’hui dans la cour d’un restaurant et dont il faudra que je vous parle un jour).

En 2008, pour le centenaire de sa mort, le comité de quartier Saint-Hilaire à Poitiers a fait apposer une plaque sur sa maison natale rue Carnot (juste devant les Trois-Piliers, qui sont aujourd’hui dans la cour d’un restaurant et dont il faudra que je vous parle un jour). Au cours de mon

Au cours de mon