En ce dimanche midi, nous retournons voir le portail de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers. Nous descendons donc sur le parvis de justice, traversons la partie pavée et regardons la façade. Sur le clocher-porche roman a été plaqué, à la fin du 15e siècle (lors des derniers travaux de restauration, les vantaux du portail ont pu être datés par dendrochronologie : les bois ont été abattus vers 1490, voici qui date à peu près le portail et le parvis) un portail gothique flamboyant. Je vous remets la photographie de la semaine dernière, il vous faut donc faire abstraction des rectangles bleus (copie de gargouilles en matériau polymère) et le grand rectangle rouge (sculptures de la fin du 19e siècle (Vierge à l’Enfant, saintes Agnès, Radegonde, Disciole, saint Hilaire). Cette église a une longue histoire, que je ne reprends pas ici, reportez-vous aux articles précédents, et aussi à ceux-ci sur le chevet et le tombeau de Radegonde, ainsi que pour un chapiteau qui porte Daniel dans la fosse aux lions et la Tentation d’Adam et Ève.

En ce dimanche midi, nous retournons voir le portail de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers. Nous descendons donc sur le parvis de justice, traversons la partie pavée et regardons la façade. Sur le clocher-porche roman a été plaqué, à la fin du 15e siècle (lors des derniers travaux de restauration, les vantaux du portail ont pu être datés par dendrochronologie : les bois ont été abattus vers 1490, voici qui date à peu près le portail et le parvis) un portail gothique flamboyant. Je vous remets la photographie de la semaine dernière, il vous faut donc faire abstraction des rectangles bleus (copie de gargouilles en matériau polymère) et le grand rectangle rouge (sculptures de la fin du 19e siècle (Vierge à l’Enfant, saintes Agnès, Radegonde, Disciole, saint Hilaire). Cette église a une longue histoire, que je ne reprends pas ici, reportez-vous aux articles précédents, et aussi à ceux-ci sur le chevet et le tombeau de Radegonde, ainsi que pour un chapiteau qui porte Daniel dans la fosse aux lions et la Tentation d’Adam et Ève.

La voussure (l’arc qui entoure le portail) est composée de quatre rouleaux. Nous allons faire abstraction de celui qui est complètement à l’extérieur. Pour les trois autres rouleaux, au centre, le Christ, sur la clef de voûte, est encadré du collège apostolique (l’ensemble des douze apôtres), je vous les montrerai en détail la semaine prochaine et la suivante. Les rouleaux qui l’encadrent portent un riche décor de feuillages très découpés, une prouesse de sculpture.

La voussure (l’arc qui entoure le portail) est composée de quatre rouleaux. Nous allons faire abstraction de celui qui est complètement à l’extérieur. Pour les trois autres rouleaux, au centre, le Christ, sur la clef de voûte, est encadré du collège apostolique (l’ensemble des douze apôtres), je vous les montrerai en détail la semaine prochaine et la suivante. Les rouleaux qui l’encadrent portent un riche décor de feuillages très découpés, une prouesse de sculpture.

Dans ce feuillage se cachent de petits monstres incarnés dans des singes… Vous ne les voyez pas bien?

Dans ce feuillage se cachent de petits monstres incarnés dans des singes… Vous ne les voyez pas bien?

Vous êtes prêts pour la visite de détail? Je commence par la gauche et vais peu à peu vers la droite… en commençant par la base de la voussure. Mon préféré est le dernier!

Vous êtes prêts pour la visite de détail? Je commence par la gauche et vais peu à peu vers la droite… en commençant par la base de la voussure. Mon préféré est le dernier!

Vous le voyez mieux si je me place plus en-dessous? Il a perdu la tête, mais ce monstre (un singe sans doute, comme les suivants) a capturé un animal qu’il a tué et tient entre ses pattes…

Vous le voyez mieux si je me place plus en-dessous? Il a perdu la tête, mais ce monstre (un singe sans doute, comme les suivants) a capturé un animal qu’il a tué et tient entre ses pattes…

On remonte un peu… un petit singe? On dirait qu’il s’agit d’une représentation de sacrilège de l’hostie, regardez le petit rond sur sa langue…

On remonte un peu… un petit singe? On dirait qu’il s’agit d’une représentation de sacrilège de l’hostie, regardez le petit rond sur sa langue…

Le suivant est aussi un singe qui semble dégringoler dans les feuillages…

Le suivant est aussi un singe qui semble dégringoler dans les feuillages…

On monte un peu plus, celui-ci semble carrément se moquer du passant… Ah, pour ceux qui se posent des questions, les fils à droite sont un dispositif contre les pigeons, un peu de courant qui circulent et les empêchent de se poser (c’est un peu le même principe que les fils à vaches). Je vous ai montré un dispositif du même genre sur l’hôtel de ville.

On monte un peu plus, celui-ci semble carrément se moquer du passant… Ah, pour ceux qui se posent des questions, les fils à droite sont un dispositif contre les pigeons, un peu de courant qui circulent et les empêchent de se poser (c’est un peu le même principe que les fils à vaches). Je vous ai montré un dispositif du même genre sur l’hôtel de ville.

On passe de l’autre côté du rouleau… Celui-ci a presque la même position…

On passe de l’autre côté du rouleau… Celui-ci a presque la même position…

Le suivant a plus souffert des outrages du temps…

Le suivant a plus souffert des outrages du temps…

Comme l’avant-dernier, qui a perdu la tête et les bras…

Comme l’avant-dernier, qui a perdu la tête et les bras…

Le dernier est mon préféré! Tête en bas, toutes griffes et dents dehors! En le prenant un peu en contre-plongée, il a un air féroce!

Le dernier est mon préféré! Tête en bas, toutes griffes et dents dehors! En le prenant un peu en contre-plongée, il a un air féroce!

Confolens doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, la voici au niveau du square Jules Halgand (où se trouve le

Confolens doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, la voici au niveau du square Jules Halgand (où se trouve le  La Vienne est une rivière capricieuse. Sur cette maison sur le quai Alcide Pautrot sont reportées les hauteurs de crues. Pas d’inquiétude, au rez-de-chaussée, ce sont des dépendances, et l’habitation est à l’autre bout de la parcelle, bien plus haut (

La Vienne est une rivière capricieuse. Sur cette maison sur le quai Alcide Pautrot sont reportées les hauteurs de crues. Pas d’inquiétude, au rez-de-chaussée, ce sont des dépendances, et l’habitation est à l’autre bout de la parcelle, bien plus haut ( Heureusement, voyez le niveau atteint en 1923…

Heureusement, voyez le niveau atteint en 1923… Début mars 2010, je suis passée juste après une petite crue dont on voit la boue en train de sécher ici près de la porte du Gué (à découvrir ici

Début mars 2010, je suis passée juste après une petite crue dont on voit la boue en train de sécher ici près de la porte du Gué (à découvrir ici  Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa  Aujourd’hui, nous retournons au jardin du Grand’Rond à Toulouse, les photographies datent d’il y a juste un an (la tempête Xinthia qui a fait rage à ce moment là est un repère…). Cette fois-ci, c’est Lucien Mengaud (Lavaur, 1805 – Toulouse, 12 juillet 1877) qui est représenté…

Aujourd’hui, nous retournons au jardin du Grand’Rond à Toulouse, les photographies datent d’il y a juste un an (la tempête Xinthia qui a fait rage à ce moment là est un repère…). Cette fois-ci, c’est Lucien Mengaud (Lavaur, 1805 – Toulouse, 12 juillet 1877) qui est représenté… Comment cela, vous ne vous souvenez pas de lui ? Je vous en ai parlé pour la

Comment cela, vous ne vous souvenez pas de lui ? Je vous en ai parlé pour la  Bon, nous avons devant les yeux un buste en bronze, pas le poète ni le musicien. Les informations sont maigres… Il aurait été érigé en 1894 : le site des

Bon, nous avons devant les yeux un buste en bronze, pas le poète ni le musicien. Les informations sont maigres… Il aurait été érigé en 1894 : le site des  Bon, à défaut d’identifier le sculpteur, vous pouvez admirer la jolie barbe très « Troisième République » de Lucien Mengaud… ainsi que ses poches sous les yeux!

Bon, à défaut d’identifier le sculpteur, vous pouvez admirer la jolie barbe très « Troisième République » de Lucien Mengaud… ainsi que ses poches sous les yeux! L’avantage avec le 19e siècle, c’est qu’ils ont écrit sur le socle qui était représenté! Nous avons donc à gauche « Sta ANNES » (Agnès), qui fut la première abbesse du monastère Sainte-Croix, fondé par Radegonde. Le tombeau d’Agnès se trouve dans la crypte, dans une chapelle (je vous la montrerai aussi…), du côté nord. Elle est morte en 588, quelques mois après Radegonde.

L’avantage avec le 19e siècle, c’est qu’ils ont écrit sur le socle qui était représenté! Nous avons donc à gauche « Sta ANNES » (Agnès), qui fut la première abbesse du monastère Sainte-Croix, fondé par Radegonde. Le tombeau d’Agnès se trouve dans la crypte, dans une chapelle (je vous la montrerai aussi…), du côté nord. Elle est morte en 588, quelques mois après Radegonde. À côté se trouve la sainte titulaire (celle qui a donné son nom) de l’église, Radegonde (« Sta RADEGUNDIS ») (dont je vous ai déjà raconté

À côté se trouve la sainte titulaire (celle qui a donné son nom) de l’église, Radegonde (« Sta RADEGUNDIS ») (dont je vous ai déjà raconté  Au centre a pris place une Vierge à l’Enfant (« VIRGO DEI MATRIX)…

Au centre a pris place une Vierge à l’Enfant (« VIRGO DEI MATRIX)… Puis on trouve saint Hilaire (« Stus HILARIUS »), premier évêque de Poitiers dont le

Puis on trouve saint Hilaire (« Stus HILARIUS »), premier évêque de Poitiers dont le  … avec à ses pieds un petit monstre! Il porte, comme

… avec à ses pieds un petit monstre! Il porte, comme  Tout à droite se tient sainte Disciole (« Sta DISCOLIA »), dont le tombeau (ou au moins l’autel sur son supposé tombeau) est aussi dans la crypte, du côté sud cette fois. Disciole, nièce de Salvius, évêque d’Albi, est morte jeune moniale à l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers en 583, un peu avant Radegonde.

Tout à droite se tient sainte Disciole (« Sta DISCOLIA »), dont le tombeau (ou au moins l’autel sur son supposé tombeau) est aussi dans la crypte, du côté sud cette fois. Disciole, nièce de Salvius, évêque d’Albi, est morte jeune moniale à l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers en 583, un peu avant Radegonde. Allez, un peu de soleil, ça vous dit? Direction Niort, chef-lieu du département des Deux-Sèvres, avec des photographies de mai 2010, un jour de marché, le samedi, nous sommes devant les halles, juste à côté du donjon. Contrairement à Poitiers, qui a fait table rase de ses

Allez, un peu de soleil, ça vous dit? Direction Niort, chef-lieu du département des Deux-Sèvres, avec des photographies de mai 2010, un jour de marché, le samedi, nous sommes devant les halles, juste à côté du donjon. Contrairement à Poitiers, qui a fait table rase de ses  Ce marché couvert à structure métallique fut inauguré en 1871 (sur un concours lancé en 1866) sur les plans de Durand, ingénieur civil sorti de l’école centrale, architecte à la ville de Niort. Le bâtiment présente une large nef centrale et de deux bas côtés, plus à l’extérieur deux galeries couvertes. Vous voyez ici un exemple de pilier métallique.

Ce marché couvert à structure métallique fut inauguré en 1871 (sur un concours lancé en 1866) sur les plans de Durand, ingénieur civil sorti de l’école centrale, architecte à la ville de Niort. Le bâtiment présente une large nef centrale et de deux bas côtés, plus à l’extérieur deux galeries couvertes. Vous voyez ici un exemple de pilier métallique. Je n’ai pas retrouvé la signature de l’architecte ni celle de l’entrepreneur niortais à qui furent adjugés les travaux, Aubert Frères. Sur les piliers métalliques se trouvent la signature du fondeur (QUESTROY & Cie / FONDEURS / LILLE – NORD)…

Je n’ai pas retrouvé la signature de l’architecte ni celle de l’entrepreneur niortais à qui furent adjugés les travaux, Aubert Frères. Sur les piliers métalliques se trouvent la signature du fondeur (QUESTROY & Cie / FONDEURS / LILLE – NORD)… ou, dans d’autres cas, du charpentier métallique (J. BATAILLE & PERISSE / ING[énieu]rs CONSTRUCTEURS / PARIS). Vous savez quoi? J’ai eu la flemme de chercher plus d’informations sur tous ces personnages et usines, LOL! Ces signatures sont aussi une sorte de garantie et de contrôle de la structure en métal.

ou, dans d’autres cas, du charpentier métallique (J. BATAILLE & PERISSE / ING[énieu]rs CONSTRUCTEURS / PARIS). Vous savez quoi? J’ai eu la flemme de chercher plus d’informations sur tous ces personnages et usines, LOL! Ces signatures sont aussi une sorte de garantie et de contrôle de la structure en métal. Les halles sont dans la pente du terrain, d’un côté, elles sont posées sur une structure en briques. Elles sont situées juste à côté du donjon, dont on voit ici le reflet. Tout en haut, vous distinguez le système d’éclairage par un lanterneau.

Les halles sont dans la pente du terrain, d’un côté, elles sont posées sur une structure en briques. Elles sont situées juste à côté du donjon, dont on voit ici le reflet. Tout en haut, vous distinguez le système d’éclairage par un lanterneau. Approchons-nous, voici le fronton… en fonte de fer, je pense, comme le reste du bâtiment.

Approchons-nous, voici le fronton… en fonte de fer, je pense, comme le reste du bâtiment. Impossible de lire la signature du sculpteur, j’avais oublié mes jumelles, il faudrait revenir en dehors d’un jour de marché pour pouvoir s’approcher plus facilement…

Impossible de lire la signature du sculpteur, j’avais oublié mes jumelles, il faudrait revenir en dehors d’un jour de marché pour pouvoir s’approcher plus facilement… À gauche, voici Mercure, le Dieu des marchands… et des voleurs! Il est ici pieds nus, avec un casque ailé (d’autres fois, il porte les ailes au pied, il est aussi le psycho-pompe, celui qui conduit les âmes des défunts à Cerbère, qui garde les enfers), vous avez vu comme il tient sa bourse bien serrée dans sa main gauche ?

À gauche, voici Mercure, le Dieu des marchands… et des voleurs! Il est ici pieds nus, avec un casque ailé (d’autres fois, il porte les ailes au pied, il est aussi le psycho-pompe, celui qui conduit les âmes des défunts à Cerbère, qui garde les enfers), vous avez vu comme il tient sa bourse bien serrée dans sa main gauche ? De l’autre côté de l’horloge, Cérès, déesse de l’abondance, de l’agriculture, avec ses fruits et ses légumes… Elle est représentée à l’Antique, sein droit dénudé, coiffée d’un chignon. Je vous ai déjà montré un couple Mercure et Cérès très différent, sur l’ancienne

De l’autre côté de l’horloge, Cérès, déesse de l’abondance, de l’agriculture, avec ses fruits et ses légumes… Elle est représentée à l’Antique, sein droit dénudé, coiffée d’un chignon. Je vous ai déjà montré un couple Mercure et Cérès très différent, sur l’ancienne  Au-dessus de l’horloge, avec un cadran du fabricant Lambert, deux petits personnages barbus et armés d’une massue encadrent les armoiries de la ville de Niort (on les trouve généralement autour des armoiries de la ville, voir aussi sur l’

Au-dessus de l’horloge, avec un cadran du fabricant Lambert, deux petits personnages barbus et armés d’une massue encadrent les armoiries de la ville de Niort (on les trouve généralement autour des armoiries de la ville, voir aussi sur l’ Allez, on fait le tour, côté Sèvre niortaise, il y a moins de monde, c’est plus facile de faire des photographies de face… mais pas de signature de ce côté-ci, snif!

Allez, on fait le tour, côté Sèvre niortaise, il y a moins de monde, c’est plus facile de faire des photographies de face… mais pas de signature de ce côté-ci, snif! Voici de plus près Mercure…

Voici de plus près Mercure… Cérès…

Cérès… Et les petits personnages, désolée pour le rayon de soleil… L’horloge est plus abîmée par ici.

Et les petits personnages, désolée pour le rayon de soleil… L’horloge est plus abîmée par ici. Voici une vue intérieure…

Voici une vue intérieure… Et une dernière vue prise en juillet 2011 (les autres datent du printemps 2010), qui montre mieux le dénivelé.

Et une dernière vue prise en juillet 2011 (les autres datent du printemps 2010), qui montre mieux le dénivelé. Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 à Tours, dont le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel-Armand dit Marcel Gaumont (1880 -1962), élève de François Sicard (voir ici à propos des

Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 à Tours, dont le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel-Armand dit Marcel Gaumont (1880 -1962), élève de François Sicard (voir ici à propos des  En cherchant des œuvres de Marcel Gaumont pour compléter cet article, j’ai vu qu’il y avait un micmac sur son lieu de naissance. Pourtant, je sais bien qu’il ne faut pas faire confiance à ce qui est écrit partout… et même sur le

En cherchant des œuvres de Marcel Gaumont pour compléter cet article, j’ai vu qu’il y avait un micmac sur son lieu de naissance. Pourtant, je sais bien qu’il ne faut pas faire confiance à ce qui est écrit partout… et même sur le  Marcel Gaumont a réalisé une œuvre importante, qui comprend des

Marcel Gaumont a réalisé une œuvre importante, qui comprend des  Sur le thème des Victoires et autres allégories de la République, je vous invite à (re)lire ces articles sur

Sur le thème des Victoires et autres allégories de la République, je vous invite à (re)lire ces articles sur  Je vous ai déjà parlé de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers pour

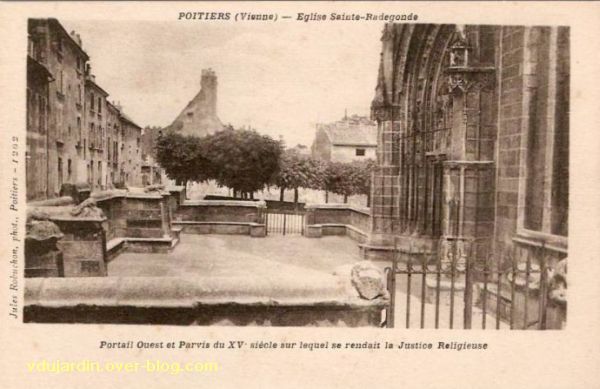

Je vous ai déjà parlé de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers pour  De quoi s’agit-il ? De l’un des rares parvis de justice de la fin du Moyen-Âge qui nous soit parvenu, mais ils devaient être assez nombreux. Pour ceux qui connaissent Poitiers, non loin de là, devant la

De quoi s’agit-il ? De l’un des rares parvis de justice de la fin du Moyen-Âge qui nous soit parvenu, mais ils devaient être assez nombreux. Pour ceux qui connaissent Poitiers, non loin de là, devant la  Revenons à Sainte-Radegonde. Il s’agit d’un espace clos de murs et pavé situé en avant du portail. La justice y était rendue au nom des chanoines du chapitre. Vous apercevez en contrebas du mur de clôture les bancs où prennent place le juge (un abbé sans doute), ses assistants, l’accusé, les témoins, les plaignants, etc. Le public restait à l’extérieur. Les entrées des petits côtés étaient gardés par des lions de pierre aujourd’hui très érodés.

Revenons à Sainte-Radegonde. Il s’agit d’un espace clos de murs et pavé situé en avant du portail. La justice y était rendue au nom des chanoines du chapitre. Vous apercevez en contrebas du mur de clôture les bancs où prennent place le juge (un abbé sans doute), ses assistants, l’accusé, les témoins, les plaignants, etc. Le public restait à l’extérieur. Les entrées des petits côtés étaient gardés par des lions de pierre aujourd’hui très érodés. Les deux entrées du grand côté étaient gardées par des anges agenouillés (bon, je sais, il n’en reste pas grand chose) qui devaient tenir des écussons (aux armes du chapitre sans doute, peut-être à celle du roi de France).

Les deux entrées du grand côté étaient gardées par des anges agenouillés (bon, je sais, il n’en reste pas grand chose) qui devaient tenir des écussons (aux armes du chapitre sans doute, peut-être à celle du roi de France). Le juge se tenait au milieu, dans une partie où la surélévation du mur marque l’importance du personnage qui siégeait en contrebas…

Le juge se tenait au milieu, dans une partie où la surélévation du mur marque l’importance du personnage qui siégeait en contrebas… Pour terminer, deux cartes postales anciennes du parvis… La première avec le parvis vide…

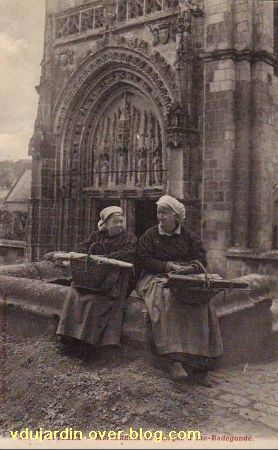

Pour terminer, deux cartes postales anciennes du parvis… La première avec le parvis vide… … la seconde avec des marchandes de cierges assises sur le mur de clôture… Vous pouvez poursuivre la visite de cette église avec le portail et ses parties du 15e siècle (le

… la seconde avec des marchandes de cierges assises sur le mur de clôture… Vous pouvez poursuivre la visite de cette église avec le portail et ses parties du 15e siècle (le  Chère Madame Alliot-Marie, vous avez présenté comme une sorte de purgatoire d’aller passer vos prochaines vacances en Dordogne. Pourtant, quand vous êtes allée dans le sud de la Tunisie dans les conditions que l’on sait, c’était peut-être aussi pour visiter l’un des grands sites romains d’Afrique-du-Nord (eh, les ami(e)s, ne fuyez pas, profitez aussi de la visite!). Alors, si vous ne savez pas quoi faire en Dordogne, je vous invite à aller lire les informations que j’ai données il y a quelques mois sur la belle ville de Périgueux. Puisque vous semblez ne pas avoir les moyens de payer vos vacances et les droits d’entrée, je vous propose de commencer par la

Chère Madame Alliot-Marie, vous avez présenté comme une sorte de purgatoire d’aller passer vos prochaines vacances en Dordogne. Pourtant, quand vous êtes allée dans le sud de la Tunisie dans les conditions que l’on sait, c’était peut-être aussi pour visiter l’un des grands sites romains d’Afrique-du-Nord (eh, les ami(e)s, ne fuyez pas, profitez aussi de la visite!). Alors, si vous ne savez pas quoi faire en Dordogne, je vous invite à aller lire les informations que j’ai données il y a quelques mois sur la belle ville de Périgueux. Puisque vous semblez ne pas avoir les moyens de payer vos vacances et les droits d’entrée, je vous propose de commencer par la  Si vous pouvez payer quelques euros, juste à côté, dans un bâtiment conçu par Jean Nouvel, vous avez le

Si vous pouvez payer quelques euros, juste à côté, dans un bâtiment conçu par Jean Nouvel, vous avez le  A quelques dizaines de mètres, pas besoin de la limousine de vos amis pour y aller, vous trouverez l’ancien

A quelques dizaines de mètres, pas besoin de la limousine de vos amis pour y aller, vous trouverez l’ancien  Mais si vous avez les moyens de vous payer un trajet d’une quarantaine de kilomètres, en voiture ou en train (le trajet est très joli, la gare un peu loin du centre-bourg, mais 1 ou 2 km à pied permettent aussi de réfléchir à ses actes…), je vous conseille d’aller simplement aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Là, dans ce berceau de la préhistoire, vous pourrez commencer la visite par le

Mais si vous avez les moyens de vous payer un trajet d’une quarantaine de kilomètres, en voiture ou en train (le trajet est très joli, la gare un peu loin du centre-bourg, mais 1 ou 2 km à pied permettent aussi de réfléchir à ses actes…), je vous conseille d’aller simplement aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Là, dans ce berceau de la préhistoire, vous pourrez commencer la visite par le  Et puis, hors saison (mais attention, c’est fermé le samedi), vous avez plusieurs grottes ornées à visiter… Personnellement, je vous conseille

Et puis, hors saison (mais attention, c’est fermé le samedi), vous avez plusieurs grottes ornées à visiter… Personnellement, je vous conseille  et les

et les  S’il vous reste un peu de temps, vous pouvez aussi aller visiter

S’il vous reste un peu de temps, vous pouvez aussi aller visiter  Certain(e)s d’entre vous ont cru reconnaître une fontaine Wallace dans la

Certain(e)s d’entre vous ont cru reconnaître une fontaine Wallace dans la  Allez, on s’approche… Ne me demandez pas laquelle est la simplicité etc., je n’ai pas eu le temps d’approfondir la question…

Allez, on s’approche… Ne me demandez pas laquelle est la simplicité etc., je n’ai pas eu le temps d’approfondir la question… Ici, la marque de fonderie est Val d’Osne… Il s’agit de la première fonderie qui les a réalisées, près de Saint-Dizier en Haute-Marne. Cette fonderie a par la suite été rachetée par Antoine Durenne, qui transfère la production à Sommevoire (et oui, délocalisation dès la fin du 19e siècle… mais à quelques dizaines de kilomètres, toujours en Haute-Marne), à la Générale d’hydraulique et de mécanique qui réalisait aussi toutes les fontes d’art de ce sculpteur.

Ici, la marque de fonderie est Val d’Osne… Il s’agit de la première fonderie qui les a réalisées, près de Saint-Dizier en Haute-Marne. Cette fonderie a par la suite été rachetée par Antoine Durenne, qui transfère la production à Sommevoire (et oui, délocalisation dès la fin du 19e siècle… mais à quelques dizaines de kilomètres, toujours en Haute-Marne), à la Générale d’hydraulique et de mécanique qui réalisait aussi toutes les fontes d’art de ce sculpteur. Et la signature « CH. LEBOURG. SC[ulpteur]/1872 ». Charles-Auguste Lebourg a créé les cariatides qui ornent ces fontaines en 1872, mais elles sont toujours à la vente, en quatre modèles de taille et de fonctionnement différents.

Et la signature « CH. LEBOURG. SC[ulpteur]/1872 ». Charles-Auguste Lebourg a créé les cariatides qui ornent ces fontaines en 1872, mais elles sont toujours à la vente, en quatre modèles de taille et de fonctionnement différents. En voici une autre dans le jardin des plantes de Toulouse…

En voici une autre dans le jardin des plantes de Toulouse… La même signature, « CH. LEBOURG. SC[ulpteur]/1872 ».

La même signature, « CH. LEBOURG. SC[ulpteur]/1872 ». Je vous ai déjà parlé plusieurs fois d’Aulnay, en Charente-Maritime (mais dans l’ancien Poitou historique), par

Je vous ai déjà parlé plusieurs fois d’Aulnay, en Charente-Maritime (mais dans l’ancien Poitou historique), par  Allez, on s’approche un peu…

Allez, on s’approche un peu… … encore un peu plus, les chapiteaux seront pour une autre fois… Vous voyez au centre, vous le reconnaissez? Facile, c’est dans le titre de l’article… et c’est quasiment le seul à être représenté comme ça…

… encore un peu plus, les chapiteaux seront pour une autre fois… Vous voyez au centre, vous le reconnaissez? Facile, c’est dans le titre de l’article… et c’est quasiment le seul à être représenté comme ça…