Aujourd’hui, je vous présente un sujet un peu « tordu » pour la semaine hongroise… C’est pour cela que je suis allée dimanche à Ligugé. Vous le voyez ici sur le trumeau (la partie verticale qui sépare le portail en deux)… en fondateur de l’abbaye de Ligugé. Il s’agit d’une statue du 19e siècle, créée par le père Jean Gourbeillon (1814-1895), parfois appelé Jehan de Solesmes.

Aujourd’hui, je vous présente un sujet un peu « tordu » pour la semaine hongroise… C’est pour cela que je suis allée dimanche à Ligugé. Vous le voyez ici sur le trumeau (la partie verticale qui sépare le portail en deux)… en fondateur de l’abbaye de Ligugé. Il s’agit d’une statue du 19e siècle, créée par le père Jean Gourbeillon (1814-1895), parfois appelé Jehan de Solesmes.

Bon, je vous explique mon choix… Martin est né en 316 ou en 317 à Sabaria (ou Savaria) en Pannonie, aujourd’hui Szombathely dans l’actuelle Hongrie (et non dans l’ex-Yougoslavie, comme il est indiqué dans la plaquette à disposition des visiteurs dans l’église de Ligugé). Szombathely est aujourd’hui une ville de près de 80.000 habitants (chiffres de 2007), la 20e de Hongrie par sa population. Vous imaginez bien que je n’ai pas de photographie de son lieu de naissance (mais il y en a sur le site officiel de la ville, en anglais, en allemand ou en hongrois), je vais rapidement vous retracer son itinéraire, qui vous ai développé sur le site officiel de l’itinéraire culturel européen consacré à Saint-Martin (et dont vous voyez le logo ici sur la plaque de la chapelle du catéchumène et dans l’angle gauche, au sol, la marque de l’itinéraire) ou dans la Vie de Martin de Sulpice-Sévère, écrite peu après la mort de Martin. Revenons à lui. Fils d’un soldat romain, il passe son enfance à Pavie, en Italie. Il s’engage dans la cavalerie à l’âge de 15 ans. En 337, alors qu’il est en garnison à Amiens, il partage la moitié de son manteau avec un pauvre (c’est l’un des représentations les plus fréquentes de Martin): c’est alors qu’il est frappé par la foi, se convertit au christianisme et quitte l’armée en 356. Il est alors arrivé, toujours avec sa légion, à Worms, en Allemagne. Il se met alors au service de Hilaire, premier évêque de Poitiers. Il lui confie la fonction d’exorciste. Son périple (à lire en détail sur le site de l’itinéraire culturel européen) le renvoie en Panonie, à Milan, sur une île de Ligurie avant qu’il ne revienne à Poitiers, où Hilaire est revenu d’exil (360). Vous voyez le nombre de kilomètres parcourus à cheval et à pied en quelques années! Martin s’installe alors en ermite à Ligugé (ouf, nous y sommes!), dans une villa romaine en ruine mais il est très vite rejoint par des disciples et il fonde là le premier monastère d’Occident. Il est peu après appelé par les tourangeaux qui l’élisent évêque de Tours (le 4 Juillet 371 disent certains textes, les historiens préfèrent l’estimer entre 570 et 572). Il fonde tout près de la ville le monastère de Marmoutier et les premières églises rurales de la Gaule romaine. Il meurt 8 novembre 397 à Candes-Saint-Martin et est enterré le 11 novembre à Tours (après une bagarre autour de sa dépouille pour son lieu d’inhumation), hors les murs romains, dans un lieu… où une basilique est ensuite construite sur son tombeau.

Bon, je vous explique mon choix… Martin est né en 316 ou en 317 à Sabaria (ou Savaria) en Pannonie, aujourd’hui Szombathely dans l’actuelle Hongrie (et non dans l’ex-Yougoslavie, comme il est indiqué dans la plaquette à disposition des visiteurs dans l’église de Ligugé). Szombathely est aujourd’hui une ville de près de 80.000 habitants (chiffres de 2007), la 20e de Hongrie par sa population. Vous imaginez bien que je n’ai pas de photographie de son lieu de naissance (mais il y en a sur le site officiel de la ville, en anglais, en allemand ou en hongrois), je vais rapidement vous retracer son itinéraire, qui vous ai développé sur le site officiel de l’itinéraire culturel européen consacré à Saint-Martin (et dont vous voyez le logo ici sur la plaque de la chapelle du catéchumène et dans l’angle gauche, au sol, la marque de l’itinéraire) ou dans la Vie de Martin de Sulpice-Sévère, écrite peu après la mort de Martin. Revenons à lui. Fils d’un soldat romain, il passe son enfance à Pavie, en Italie. Il s’engage dans la cavalerie à l’âge de 15 ans. En 337, alors qu’il est en garnison à Amiens, il partage la moitié de son manteau avec un pauvre (c’est l’un des représentations les plus fréquentes de Martin): c’est alors qu’il est frappé par la foi, se convertit au christianisme et quitte l’armée en 356. Il est alors arrivé, toujours avec sa légion, à Worms, en Allemagne. Il se met alors au service de Hilaire, premier évêque de Poitiers. Il lui confie la fonction d’exorciste. Son périple (à lire en détail sur le site de l’itinéraire culturel européen) le renvoie en Panonie, à Milan, sur une île de Ligurie avant qu’il ne revienne à Poitiers, où Hilaire est revenu d’exil (360). Vous voyez le nombre de kilomètres parcourus à cheval et à pied en quelques années! Martin s’installe alors en ermite à Ligugé (ouf, nous y sommes!), dans une villa romaine en ruine mais il est très vite rejoint par des disciples et il fonde là le premier monastère d’Occident. Il est peu après appelé par les tourangeaux qui l’élisent évêque de Tours (le 4 Juillet 371 disent certains textes, les historiens préfèrent l’estimer entre 570 et 572). Il fonde tout près de la ville le monastère de Marmoutier et les premières églises rurales de la Gaule romaine. Il meurt 8 novembre 397 à Candes-Saint-Martin et est enterré le 11 novembre à Tours (après une bagarre autour de sa dépouille pour son lieu d’inhumation), hors les murs romains, dans un lieu… où une basilique est ensuite construite sur son tombeau.

À Ligugé, vous avez plusieurs choses à voir, très proches les unes des autres. D’abord, les vestiges les plus anciens, à l’état de ruine dans la pelouse à l’avant de l’actuelle église (je reviendrai une autre fois sur cet édifice). Ensuite, la crypte, pas prise en photographie, qui est le seul élément qui a survécu aux destructions des guerres de religion. On y voit aussi des restes de la villa romaine où Martin s’est installé. Plutôt que de vous assommer avec ces ruines, je propose que ceux qui sont intéressés aillent directement lire sur la plateforme de Persée l’article de Carol Heitz sur les fouilles du père Camille de la croix (fouilles et datation de l’ancienne abbatiale Saint-Martin de Ligugé, paru en 1992 dans les Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 136e année, n° 4, p. 857-868).

À Ligugé, vous avez plusieurs choses à voir, très proches les unes des autres. D’abord, les vestiges les plus anciens, à l’état de ruine dans la pelouse à l’avant de l’actuelle église (je reviendrai une autre fois sur cet édifice). Ensuite, la crypte, pas prise en photographie, qui est le seul élément qui a survécu aux destructions des guerres de religion. On y voit aussi des restes de la villa romaine où Martin s’est installé. Plutôt que de vous assommer avec ces ruines, je propose que ceux qui sont intéressés aillent directement lire sur la plateforme de Persée l’article de Carol Heitz sur les fouilles du père Camille de la croix (fouilles et datation de l’ancienne abbatiale Saint-Martin de Ligugé, paru en 1992 dans les Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 136e année, n° 4, p. 857-868).

Puis vous avez l’église et l’abbaye… L’église a eu une histoire mouvementée dont je vous parlerai une autre fois, cet article est déjà long… Sachez juste qu’elle a été reconstruite à partir de 1479 dans un chantier qui se traîne en longueur jusqu’au 16e siècle. Elle avait été incendiée en 1359, pendant la guerre de Cent Ans, d’abord par les paysans qui ne voulaient pas qu’elle tombe aux mains des Anglais (juste après la bataille de Poitiers, en 1356 et en fait la bataille eut lieu à Nouaillé-Maupertuis, où le roi de France Jean II le Bon est fait prisonnier, puis l’incendie de nombreux édifices en 1358-1359), puis par les Anglais qui sont quand même passés par là… N’hésitez pas à aller à la boutique de l’abbaye, vous y trouverez de beaux émaux, de nombreux enregistrements (le père abbé est un grand musicologue) ou même venez y passer quelques nuits… l’abbaye accueille chaque année 12000 personnes dans son hôtellerie (plus d’informations sur le site de l’abbaye).

Puis vous avez l’église et l’abbaye… L’église a eu une histoire mouvementée dont je vous parlerai une autre fois, cet article est déjà long… Sachez juste qu’elle a été reconstruite à partir de 1479 dans un chantier qui se traîne en longueur jusqu’au 16e siècle. Elle avait été incendiée en 1359, pendant la guerre de Cent Ans, d’abord par les paysans qui ne voulaient pas qu’elle tombe aux mains des Anglais (juste après la bataille de Poitiers, en 1356 et en fait la bataille eut lieu à Nouaillé-Maupertuis, où le roi de France Jean II le Bon est fait prisonnier, puis l’incendie de nombreux édifices en 1358-1359), puis par les Anglais qui sont quand même passés par là… N’hésitez pas à aller à la boutique de l’abbaye, vous y trouverez de beaux émaux, de nombreux enregistrements (le père abbé est un grand musicologue) ou même venez y passer quelques nuits… l’abbaye accueille chaque année 12000 personnes dans son hôtellerie (plus d’informations sur le site de l’abbaye).

Et enfin la chapelle du catéchumène, qui a été érigée un peu à l’écart de l’église. Cette chapelle date du 13e siècle et a été fortement (et radicalement) restaurée au 19e siècle.

Et enfin la chapelle du catéchumène, qui a été érigée un peu à l’écart de l’église. Cette chapelle date du 13e siècle et a été fortement (et radicalement) restaurée au 19e siècle.

La légende (rapportée par Sulpice-Sévère, mais un texte hagiographique – vie d’un saint, est toujours suspect et illustrée par ce vitrail contemporain en dalle de verre) veut qu’un catéchumène (un homme adulte à cette époque, qui vient apprendre les textes saints avant de recevoir le baptême) était venu se joindre aux novices autour de Martin. Mais un jour, il est pris de fièvre et mourut avant même d’avoir pu être baptisé (attention, en principe, au 4e siècle, il n’y a que l’évêque qui baptise… ou quelques rares personnes – dont Martin – à qui l’évêque a délégué la fonction, je ne pense pas que ce que l’on a appelé des siècles plus tard le baptême d’urgence, qui pouvait être donné par exemple par une sage-femme à un nourrisson mourant à la naissance, existait). Lorsque Martin revient, il s’enferme avec le cadavre et, à force de prières, il le ressuscite. De part et d’autre de l’autel, vous voyez les ex-votos, en remerciement de miracles ou intercessions de Martin depuis le 19e siècle. La légende veut que le catéchumène soit mort d’une piqûre de vipère.

La légende (rapportée par Sulpice-Sévère, mais un texte hagiographique – vie d’un saint, est toujours suspect et illustrée par ce vitrail contemporain en dalle de verre) veut qu’un catéchumène (un homme adulte à cette époque, qui vient apprendre les textes saints avant de recevoir le baptême) était venu se joindre aux novices autour de Martin. Mais un jour, il est pris de fièvre et mourut avant même d’avoir pu être baptisé (attention, en principe, au 4e siècle, il n’y a que l’évêque qui baptise… ou quelques rares personnes – dont Martin – à qui l’évêque a délégué la fonction, je ne pense pas que ce que l’on a appelé des siècles plus tard le baptême d’urgence, qui pouvait être donné par exemple par une sage-femme à un nourrisson mourant à la naissance, existait). Lorsque Martin revient, il s’enferme avec le cadavre et, à force de prières, il le ressuscite. De part et d’autre de l’autel, vous voyez les ex-votos, en remerciement de miracles ou intercessions de Martin depuis le 19e siècle. La légende veut que le catéchumène soit mort d’une piqûre de vipère.

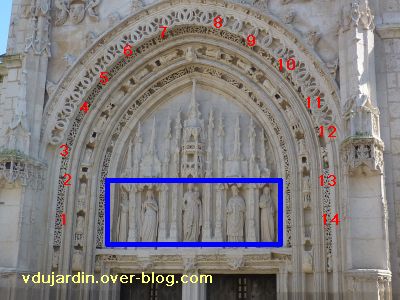

Sur le tympan du 19e siècle de la chapelle, vous avez en haut le Christ bénissant et en-dessous, Martin et ses disciples accueillant de nouveaux arrivants.

Sur le tympan du 19e siècle de la chapelle, vous avez en haut le Christ bénissant et en-dessous, Martin et ses disciples accueillant de nouveaux arrivants.

Comme je vous l’avais annoncé, cette semaine sera hongroise, organisé du 7 au 13 mars 2011 chez par Schlabaya (qui organise aussi le défi du 1 % rentrée littéraire 2010) et Cryssilda (qui a créé le logo) : il s’agira de présenter des lectures, des recettes, des voyages en Hongrie…Je vais essayer de programmer un article chaque jour vers midi…

Comme je vous l’avais annoncé, cette semaine sera hongroise, organisé du 7 au 13 mars 2011 chez par Schlabaya (qui organise aussi le défi du 1 % rentrée littéraire 2010) et Cryssilda (qui a créé le logo) : il s’agira de présenter des lectures, des recettes, des voyages en Hongrie…Je vais essayer de programmer un article chaque jour vers midi…

Mes articles de la semaine hongroise :

– une lecture : Le Faon de Magda Szabó ;

– une découverte de blog : Falby de là bas et son p’tit bonheur

– un vin : le tokay ou tokaji aszù

– une découverte patrimoniale : saint Martin (né en Hongrie et fondateur de Ligugé)

– une broderie : un berlingot sur une grille hongroise

– des timbres hongrois

– des découvertes : le stylo à billes, les allumettes et la vitamine C.

Ces dernières semaines, je vous ai fait remonter le temps avec ce clocher de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers en vous montrant les sculptures de la fin du 19e siècle (Vierge à l’Enfant, saintes Agnès, Radegonde, Disciole, saint Hilaire), le parvis de justice du 15e siècle (avec un détail du pavage ici), la façade occidentale : les parties romanes, le portail de la fin du 15e siècle (le collège apostolique (détaillé sur l’article suivant et les singes monstrueux). Si vous avez besoin d’un rappel de l’histoire de sainte Radegonde, je vous invite à aller relire cet article. Aujourd’hui, nous remontons le temps au 11e siècle. La ville de Poitiers a subi deux très importants tremblements de terre les 18 octobre 1018 et 15 novembre 1083. De nombreux édifices, notamment dans le quartier cathédrale, le secteur de Sainte-Radegonde et le quartier de Montbernage de l’autre côté du Clain, ont été détruits soit par le tremblement lui-même, soit par les immenses incendies qui ont suivi (et à part ça, la Vienne n’est pas en zone sismique, dixit le directeur de la centrale nucléaire de Civaux).

Ces dernières semaines, je vous ai fait remonter le temps avec ce clocher de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers en vous montrant les sculptures de la fin du 19e siècle (Vierge à l’Enfant, saintes Agnès, Radegonde, Disciole, saint Hilaire), le parvis de justice du 15e siècle (avec un détail du pavage ici), la façade occidentale : les parties romanes, le portail de la fin du 15e siècle (le collège apostolique (détaillé sur l’article suivant et les singes monstrueux). Si vous avez besoin d’un rappel de l’histoire de sainte Radegonde, je vous invite à aller relire cet article. Aujourd’hui, nous remontons le temps au 11e siècle. La ville de Poitiers a subi deux très importants tremblements de terre les 18 octobre 1018 et 15 novembre 1083. De nombreux édifices, notamment dans le quartier cathédrale, le secteur de Sainte-Radegonde et le quartier de Montbernage de l’autre côté du Clain, ont été détruits soit par le tremblement lui-même, soit par les immenses incendies qui ont suivi (et à part ça, la Vienne n’est pas en zone sismique, dixit le directeur de la centrale nucléaire de Civaux). Le troisième niveau, moins haut, comporte la chambre des cloches. Les fenêtres sont fermées par des abat-sons, ces sortes de volets qui renvoient le son des cloches vers le bas… Le dernier niveau est de forme octogonale au-dessus du reste du clocher carré. La petite tourelle abrite un escalier qui permet de monter jusqu’aux cloches. Sur ces deux niveaux supérieurs restent quelques modillons et chapiteaux sculptés.

Le troisième niveau, moins haut, comporte la chambre des cloches. Les fenêtres sont fermées par des abat-sons, ces sortes de volets qui renvoient le son des cloches vers le bas… Le dernier niveau est de forme octogonale au-dessus du reste du clocher carré. La petite tourelle abrite un escalier qui permet de monter jusqu’aux cloches. Sur ces deux niveaux supérieurs restent quelques modillons et chapiteaux sculptés. Aller, on tourne, voici le clocher de face… avec la limite nette du nettoyage récent, qui s’arrête au-dessus du portail gothique, et non en haut du clocher…

Aller, on tourne, voici le clocher de face… avec la limite nette du nettoyage récent, qui s’arrête au-dessus du portail gothique, et non en haut du clocher… On tourne encore un peu plus, ça manque de recul par ici, avec la présence des maisons du quartier canonial… En attendant que je vous les montre, pour les Poitevins, je vous invite à entrer et à regarder sous le clocher, sur les murs nord et sud, les reliefs qui proviennent sans doute de l’ancien portail roman…

On tourne encore un peu plus, ça manque de recul par ici, avec la présence des maisons du quartier canonial… En attendant que je vous les montre, pour les Poitevins, je vous invite à entrer et à regarder sous le clocher, sur les murs nord et sud, les reliefs qui proviennent sans doute de l’ancien portail roman… Je vous emmène aujourd’hui à Confolens, autour de l’église Saint-Barthélemy. Ses abords ont été réaménagés il y a quelques années, les grandes pelouses ont remplacé le parking en gravillons que vous pouvez encore voir sur le

Je vous emmène aujourd’hui à Confolens, autour de l’église Saint-Barthélemy. Ses abords ont été réaménagés il y a quelques années, les grandes pelouses ont remplacé le parking en gravillons que vous pouvez encore voir sur le  En faisant le tour de l’édifice vers le nord, on voit bien le mur gouttereau et les fenêtres reprises, et au fond, le transept qui se trouve englobé dans les constructions plus récentes.

En faisant le tour de l’édifice vers le nord, on voit bien le mur gouttereau et les fenêtres reprises, et au fond, le transept qui se trouve englobé dans les constructions plus récentes. Finalement, ce n’est qu’en arrivant au niveau du chevet (la photographie a été prise du sud-est) que l’on voit mieux le plan d’origine, en croix latine avec des transepts peu développés et des absidioles semi-circulaires sur le mur est de ces transepts. L’abside est également semi-circulaire, elle mériterait une étude détaillée pour voir les reprises entre l’appareil en pierre de taille et les moellons, les petits contreforts plats ne semblent pas avoir été trop modifiés depuis l’époque romane. Pour le clocher, seul le premier niveau (vers le bas) est roman.

Finalement, ce n’est qu’en arrivant au niveau du chevet (la photographie a été prise du sud-est) que l’on voit mieux le plan d’origine, en croix latine avec des transepts peu développés et des absidioles semi-circulaires sur le mur est de ces transepts. L’abside est également semi-circulaire, elle mériterait une étude détaillée pour voir les reprises entre l’appareil en pierre de taille et les moellons, les petits contreforts plats ne semblent pas avoir été trop modifiés depuis l’époque romane. Pour le clocher, seul le premier niveau (vers le bas) est roman. Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,  Cette semaine, le thème choisi par

Cette semaine, le thème choisi par  Bon, fourchons, fourchons… et retour au carrefour des Trois-Bourdons, qui est le point où, la semaine dernière en rentrant de

Bon, fourchons, fourchons… et retour au carrefour des Trois-Bourdons, qui est le point où, la semaine dernière en rentrant de  On repart du

On repart du  … et l’occasion de vous montrer la nouvelle signalétique à hauteur d’enfants et de fauteuils roulants, avec le nom des espèces en braille (mais beaucoup de reflets pour les gens qui voient bien… pas facile, l’accessibilité pour tous).

… et l’occasion de vous montrer la nouvelle signalétique à hauteur d’enfants et de fauteuils roulants, avec le nom des espèces en braille (mais beaucoup de reflets pour les gens qui voient bien… pas facile, l’accessibilité pour tous). Quelques mètres plus loin, en voici une autre…

Quelques mètres plus loin, en voici une autre… Mais ça hurle dans les airs… Une vraie invasion de corneilles, de chaque côté du boulevard (au bout des flèches)…

Mais ça hurle dans les airs… Une vraie invasion de corneilles, de chaque côté du boulevard (au bout des flèches)… …et aussi juste à côté de la voie d’accès à la pénétrante. Cette fois, ce ne sont plus des

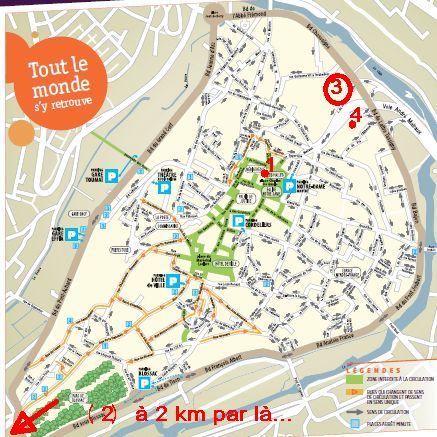

…et aussi juste à côté de la voie d’accès à la pénétrante. Cette fois, ce ne sont plus des  Surtout qu’il y a une banlieue… juste de l’autre côté du parking, de l’autre côté de la bretelle… (point 4 sur le plan).

Surtout qu’il y a une banlieue… juste de l’autre côté du parking, de l’autre côté de la bretelle… (point 4 sur le plan). Ah, j’ai eu la flemme d’aller photographier une fourche-bêche au

Ah, j’ai eu la flemme d’aller photographier une fourche-bêche au  Et pour terminer, voici le plan…

Et pour terminer, voici le plan… Comme pour les autres statues de Tours, je me suis servie pour cet article du dossier établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, que vous pouvez consulter

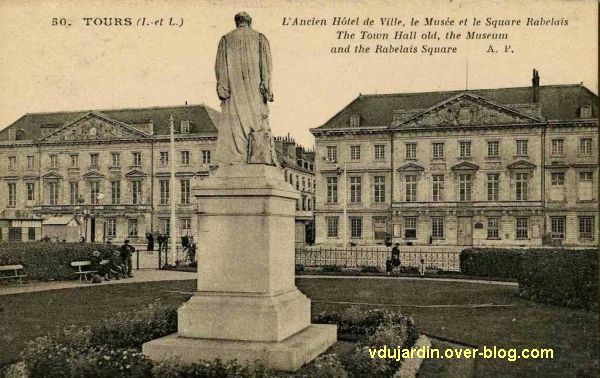

Comme pour les autres statues de Tours, je me suis servie pour cet article du dossier établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, que vous pouvez consulter  Elle fut réalisée pour faire pendant à la

Elle fut réalisée pour faire pendant à la  La statue en marbre, de grande taille (3m de haut sur 0,98 m de large) présentée au

La statue en marbre, de grande taille (3m de haut sur 0,98 m de large) présentée au  …est l’œuvre Étienne Henri Dumaige (sur la signature de l’œuvre, henri (tout en minuscule) DUMAIGE (en majuscule) et à la ligne, 1880. Elle avait été commandée par la ville de Tours (voir le

…est l’œuvre Étienne Henri Dumaige (sur la signature de l’œuvre, henri (tout en minuscule) DUMAIGE (en majuscule) et à la ligne, 1880. Elle avait été commandée par la ville de Tours (voir le  Sur le socle également, sur la face, se lit cette citation : » Mieulx est de risque de larmes escribre [? mot non reporté dans le dossier d’inventaire? L DE LARMES NON VISIBLE] / pour ce que rire est le propre de l’homme »

Sur le socle également, sur la face, se lit cette citation : » Mieulx est de risque de larmes escribre [? mot non reporté dans le dossier d’inventaire? L DE LARMES NON VISIBLE] / pour ce que rire est le propre de l’homme » Je vous fais quand même faire le tour de la statue…

Je vous fais quand même faire le tour de la statue… … et de dos, avec des livres et un rouleau de parchemin.

… et de dos, avec des livres et un rouleau de parchemin. Comme promis, voici la réponse à la question de la

Comme promis, voici la réponse à la question de la  Allez, on compte, au passage, je vous rappelle que les

Allez, on compte, au passage, je vous rappelle que les  La réponse se trouve au centre… Vous ne voyez pas bien?

La réponse se trouve au centre… Vous ne voyez pas bien? Sur la clef de l’arc se trouve le Christ, représenté en buste.

Sur la clef de l’arc se trouve le Christ, représenté en buste. Et en fait, il est porté au ciel par deux anges… J’ai redressé les photographies pour qu’ils soient plus faciles à lire… Les ailes de celui de gauche sont bien visibles…

Et en fait, il est porté au ciel par deux anges… J’ai redressé les photographies pour qu’ils soient plus faciles à lire… Les ailes de celui de gauche sont bien visibles… C’est un peu moins net à droite…

C’est un peu moins net à droite… Nous avons donc bien douze apôtres (enfin, le dernier en bas à droite a disparu). Comme je vous le disais l’autre jour, ils sont trop endommagés pour être identifiés… Voici les 6 à gauche…

Nous avons donc bien douze apôtres (enfin, le dernier en bas à droite a disparu). Comme je vous le disais l’autre jour, ils sont trop endommagés pour être identifiés… Voici les 6 à gauche… … et les six à droite… Ah, et qui sont les apôtres ? Et bien, leurs noms varient selon les évangiles! La liste est donnée quatre fois dans le Nouveau testament. Il y a quand même des constantes… Ils sont toujours douze. Pour Matthieu, X (1-4) et Marc, III (3-19), il s’agit de Simon (dit Pierre), André (son frère), Jacques et Jean (deux frères fils de Zébédée), Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques (fils d’Alphée), Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l’Iscariote. Pour Luc VI (12-16), les Actes des Apôtres 5 (13), il s’agit de Pierre et André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques (fils d’Alphée), Simon (appelé le zélote), Jude « de Jacques » et Judas l’Iscariote.

… et les six à droite… Ah, et qui sont les apôtres ? Et bien, leurs noms varient selon les évangiles! La liste est donnée quatre fois dans le Nouveau testament. Il y a quand même des constantes… Ils sont toujours douze. Pour Matthieu, X (1-4) et Marc, III (3-19), il s’agit de Simon (dit Pierre), André (son frère), Jacques et Jean (deux frères fils de Zébédée), Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques (fils d’Alphée), Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l’Iscariote. Pour Luc VI (12-16), les Actes des Apôtres 5 (13), il s’agit de Pierre et André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques (fils d’Alphée), Simon (appelé le zélote), Jude « de Jacques » et Judas l’Iscariote. Aujourd’hui, je vous présente un sujet un peu « tordu » pour la semaine hongroise… C’est pour cela que je suis allée dimanche à

Aujourd’hui, je vous présente un sujet un peu « tordu » pour la semaine hongroise… C’est pour cela que je suis allée dimanche à  Bon, je vous explique mon choix… Martin est né en 316 ou en 317 à Sabaria (ou Savaria) en Pannonie, aujourd’hui Szombathely dans l’actuelle Hongrie (et non dans l’ex-Yougoslavie, comme il est indiqué dans la plaquette à disposition des visiteurs dans l’église de Ligugé). Szombathely est aujourd’hui une ville de près de 80.000 habitants (chiffres de 2007), la 20e de Hongrie par sa population. Vous imaginez bien que je n’ai pas de photographie de son lieu de naissance (mais il y en a sur le

Bon, je vous explique mon choix… Martin est né en 316 ou en 317 à Sabaria (ou Savaria) en Pannonie, aujourd’hui Szombathely dans l’actuelle Hongrie (et non dans l’ex-Yougoslavie, comme il est indiqué dans la plaquette à disposition des visiteurs dans l’église de Ligugé). Szombathely est aujourd’hui une ville de près de 80.000 habitants (chiffres de 2007), la 20e de Hongrie par sa population. Vous imaginez bien que je n’ai pas de photographie de son lieu de naissance (mais il y en a sur le  À Ligugé, vous avez plusieurs choses à voir, très proches les unes des autres. D’abord, les vestiges les plus anciens, à l’état de ruine dans la pelouse à l’avant de l’actuelle église (je reviendrai une autre fois sur cet édifice). Ensuite, la crypte, pas prise en photographie, qui est le seul élément qui a survécu aux destructions des guerres de religion. On y voit aussi des restes de la villa romaine où Martin s’est installé. Plutôt que de vous assommer avec ces ruines, je propose que ceux qui sont intéressés aillent directement lire sur la plateforme de

À Ligugé, vous avez plusieurs choses à voir, très proches les unes des autres. D’abord, les vestiges les plus anciens, à l’état de ruine dans la pelouse à l’avant de l’actuelle église (je reviendrai une autre fois sur cet édifice). Ensuite, la crypte, pas prise en photographie, qui est le seul élément qui a survécu aux destructions des guerres de religion. On y voit aussi des restes de la villa romaine où Martin s’est installé. Plutôt que de vous assommer avec ces ruines, je propose que ceux qui sont intéressés aillent directement lire sur la plateforme de  Puis vous avez l’église et l’abbaye… L’église a eu une histoire mouvementée dont je vous parlerai une autre fois, cet article est déjà long… Sachez juste qu’elle a été reconstruite à partir de 1479 dans un chantier qui se traîne en longueur jusqu’au 16e siècle. Elle avait été incendiée en 1359, pendant la guerre de Cent Ans, d’abord par les paysans qui ne voulaient pas qu’elle tombe aux mains des Anglais (juste après la bataille de Poitiers, en 1356 et en fait la bataille eut lieu à Nouaillé-Maupertuis, où le roi de France Jean II le Bon est fait prisonnier, puis l’incendie de nombreux édifices en 1358-1359), puis par les Anglais qui sont quand même passés par là… N’hésitez pas à aller à la boutique de l’abbaye, vous y trouverez de beaux émaux, de nombreux enregistrements (le père abbé est un grand musicologue) ou même venez y passer quelques nuits… l’abbaye accueille chaque année 12000 personnes dans son hôtellerie (plus d’informations sur le

Puis vous avez l’église et l’abbaye… L’église a eu une histoire mouvementée dont je vous parlerai une autre fois, cet article est déjà long… Sachez juste qu’elle a été reconstruite à partir de 1479 dans un chantier qui se traîne en longueur jusqu’au 16e siècle. Elle avait été incendiée en 1359, pendant la guerre de Cent Ans, d’abord par les paysans qui ne voulaient pas qu’elle tombe aux mains des Anglais (juste après la bataille de Poitiers, en 1356 et en fait la bataille eut lieu à Nouaillé-Maupertuis, où le roi de France Jean II le Bon est fait prisonnier, puis l’incendie de nombreux édifices en 1358-1359), puis par les Anglais qui sont quand même passés par là… N’hésitez pas à aller à la boutique de l’abbaye, vous y trouverez de beaux émaux, de nombreux enregistrements (le père abbé est un grand musicologue) ou même venez y passer quelques nuits… l’abbaye accueille chaque année 12000 personnes dans son hôtellerie (plus d’informations sur le  Et enfin la chapelle du catéchumène, qui a été érigée un peu à l’écart de l’église. Cette chapelle date du 13e siècle et a été fortement (et radicalement) restaurée au 19e siècle.

Et enfin la chapelle du catéchumène, qui a été érigée un peu à l’écart de l’église. Cette chapelle date du 13e siècle et a été fortement (et radicalement) restaurée au 19e siècle. La légende (rapportée par Sulpice-Sévère, mais un texte hagiographique – vie d’un saint, est toujours suspect et illustrée par ce vitrail contemporain en dalle de verre) veut qu’un catéchumène (un homme adulte à cette époque, qui vient apprendre les textes saints avant de recevoir le baptême) était venu se joindre aux novices autour de Martin. Mais un jour, il est pris de fièvre et mourut avant même d’avoir pu être baptisé (attention, en principe, au 4e siècle, il n’y a que l’évêque qui baptise… ou quelques rares personnes – dont Martin – à qui l’évêque a délégué la fonction, je ne pense pas que ce que l’on a appelé des siècles plus tard le baptême d’urgence, qui pouvait être donné par exemple par une sage-femme à un nourrisson mourant à la naissance, existait). Lorsque Martin revient, il s’enferme avec le cadavre et, à force de prières, il le ressuscite. De part et d’autre de l’autel, vous voyez les ex-votos, en remerciement de miracles ou intercessions de Martin depuis le 19e siècle. La légende veut que le catéchumène soit mort d’une piqûre de vipère.

La légende (rapportée par Sulpice-Sévère, mais un texte hagiographique – vie d’un saint, est toujours suspect et illustrée par ce vitrail contemporain en dalle de verre) veut qu’un catéchumène (un homme adulte à cette époque, qui vient apprendre les textes saints avant de recevoir le baptême) était venu se joindre aux novices autour de Martin. Mais un jour, il est pris de fièvre et mourut avant même d’avoir pu être baptisé (attention, en principe, au 4e siècle, il n’y a que l’évêque qui baptise… ou quelques rares personnes – dont Martin – à qui l’évêque a délégué la fonction, je ne pense pas que ce que l’on a appelé des siècles plus tard le baptême d’urgence, qui pouvait être donné par exemple par une sage-femme à un nourrisson mourant à la naissance, existait). Lorsque Martin revient, il s’enferme avec le cadavre et, à force de prières, il le ressuscite. De part et d’autre de l’autel, vous voyez les ex-votos, en remerciement de miracles ou intercessions de Martin depuis le 19e siècle. La légende veut que le catéchumène soit mort d’une piqûre de vipère. Sur le tympan du 19e siècle de la chapelle, vous avez en haut le Christ bénissant et en-dessous, Martin et ses disciples accueillant de nouveaux arrivants.

Sur le tympan du 19e siècle de la chapelle, vous avez en haut le Christ bénissant et en-dessous, Martin et ses disciples accueillant de nouveaux arrivants.

Je vous ai montré la semaine dernière les

Je vous ai montré la semaine dernière les

En 2010, je vous ai parlé de tous les jardins sauf le n° 5, Jardi-nez, conçu par Guylaine Piketty et Sylvie Polo, pas terrible quand nous avons visité avec

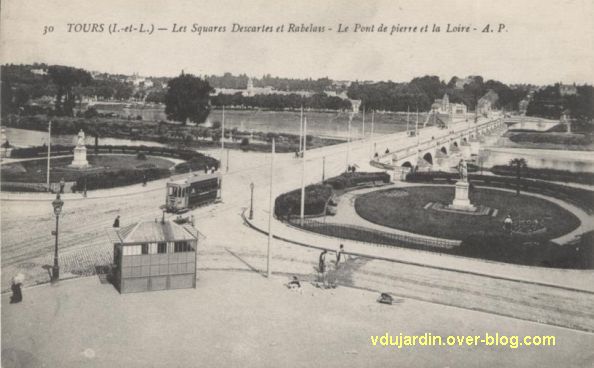

En 2010, je vous ai parlé de tous les jardins sauf le n° 5, Jardi-nez, conçu par Guylaine Piketty et Sylvie Polo, pas terrible quand nous avons visité avec  Quand on venait de franchir la Loire à Tours par le pont de pierre se trouvaient juste en face à gauche le musée d’art et d’histoire et à droite l’hôtel de ville, séparés par la rue royale devenue rue nationale en 1883.

Quand on venait de franchir la Loire à Tours par le pont de pierre se trouvaient juste en face à gauche le musée d’art et d’histoire et à droite l’hôtel de ville, séparés par la rue royale devenue rue nationale en 1883. Après le transfert de l’hôtel de ville en 1904

Après le transfert de l’hôtel de ville en 1904  Après avoir scruté

Après avoir scruté  Au passage, je scrute les

Au passage, je scrute les  L’après-midi, je pensais descendre dan

L’après-midi, je pensais descendre dan  Cette vieille maison des oiseaux compte-t-elle pour le défi?

Cette vieille maison des oiseaux compte-t-elle pour le défi? Ou bien la maison des perruches, avec à côté le

Ou bien la maison des perruches, avec à côté le  Vous avez aussi le nid dans le tronc des aras…

Vous avez aussi le nid dans le tronc des aras… Et le « nid » des visiteurs du parc, vite, à l’abri… Nous nous retrouvons vite à 8 dans ce minuscule espace…

Et le « nid » des visiteurs du parc, vite, à l’abri… Nous nous retrouvons vite à 8 dans ce minuscule espace… …pas complètement à l’abri de la pluie. Vu l’entassement, je n’ai pas fait de photo pendant l’averse (un gros quart d’heure)… ceux qui étaient du mauvais côté ont pris les embruns!

…pas complètement à l’abri de la pluie. Vu l’entassement, je n’ai pas fait de photo pendant l’averse (un gros quart d’heure)… ceux qui étaient du mauvais côté ont pris les embruns! Après l’averse, le ciel se dégage très vite (et oui, en quelques minutes…). Tout au bout du parc, j’aperçois un beau et vrai nid…

Après l’averse, le ciel se dégage très vite (et oui, en quelques minutes…). Tout au bout du parc, j’aperçois un beau et vrai nid… Un petit coup de zoom… Voici les locataires, les pies…

Un petit coup de zoom… Voici les locataires, les pies… …en pleine construction (je ne sais pas si on voit bien la brindille dans le bec de la belle). En dix minutes d’observation, les nuages sont de retour…

…en pleine construction (je ne sais pas si on voit bien la brindille dans le bec de la belle). En dix minutes d’observation, les nuages sont de retour… Je traverse vers le bord du plateau, au passage (enfin, non, impossible de passer entre les barrières et les flaques), le kiosque en cours de reconstruction…

Je traverse vers le bord du plateau, au passage (enfin, non, impossible de passer entre les barrières et les flaques), le kiosque en cours de reconstruction… Tout au bout, vers la tour à l’oiseau (si, de là où les archers s’entraînaient), au-dessus du

Tout au bout, vers la tour à l’oiseau (si, de là où les archers s’entraînaient), au-dessus du  Un tronc creux… mais apparemment pas de locataire, en tout cas, pas de boulette de réjection au pied…

Un tronc creux… mais apparemment pas de locataire, en tout cas, pas de boulette de réjection au pied… Ah, avant de sortir, dans les arbres taillés en cordon, un petit nid qui semble abandonné…

Ah, avant de sortir, dans les arbres taillés en cordon, un petit nid qui semble abandonné… Les mésanges refusent de se faire prendre en photographie, mais voici au passage M. le Merle qui prend la pose, une compagnie de gendarmes (

Les mésanges refusent de se faire prendre en photographie, mais voici au passage M. le Merle qui prend la pose, une compagnie de gendarmes (