Voici les dernières nouvelles de la passerelle des Rocs ou grande passerelle de Poitiers avant longtemps, la prochaine étape sera en juillet 2012 (la démolition du petit bout côté théâtre et la pile à côté du parking Toumaï), puis en fin d’année 2012, l’arrivée des premiers éléments du viaduc (bus, piétons, vélos), qui ne sera pas mis en service avant fin 2013 si tout va bien… Vous pouvez revoir les étapes précédentes sur la grande passerelle et sa démolition en plusieurs étapes : la démolition des premières travées et de la maison Rolland, la mise en place d’échafaudages sur les derniers piliers, la préparation de la dépose de deux travées sur les voies, les deux travées sur les voies. Elle aurait eu 60 ans cette semaine, comme l’a rappelé Ludovic Bonneau/Pourquoi pas Poitiers en publiant l’article de l’inauguration du 8 juin 1952. En attendant donc, la grande grue a été déménagée d’un côté à l’autre de la voie ferrée… Le démontage sera plus facile côté contraintes, puisque ce sont des voies de garage et non les voies de trafic voyageurs qui passent en-dessous.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, avec 24h de retard (la veille, les responsables du chantier ont eu un doute sur leurs calculs et ont passé la nuit à faire des maths pour savoir s’ils avaient bien calculé la longueur des élingues… les gros câbles pour soulever le gros bloc de béton), la dernière travée a été enlevée, vendredi après-midi (la photo), elle a complètement été grignoté, il ne reste plus que les deux piles sur laquelle elle reposait.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, avec 24h de retard (la veille, les responsables du chantier ont eu un doute sur leurs calculs et ont passé la nuit à faire des maths pour savoir s’ils avaient bien calculé la longueur des élingues… les gros câbles pour soulever le gros bloc de béton), la dernière travée a été enlevée, vendredi après-midi (la photo), elle a complètement été grignoté, il ne reste plus que les deux piles sur laquelle elle reposait.

Samedi matin, la démolition des piles est presque achevée, il n’en reste qu’un tout petit morceau… Il reste encore le démontage de la grue… et le passage de la bonne quarantaine de camions de nuit sur le boulevard… Ils auraient quand même pu prévoir de la transporter en train!

Samedi matin, la démolition des piles est presque achevée, il n’en reste qu’un tout petit morceau… Il reste encore le démontage de la grue… et le passage de la bonne quarantaine de camions de nuit sur le boulevard… Ils auraient quand même pu prévoir de la transporter en train!

Pour mémoire avec cette ancienne photographie (enfin, cet hiver), du côté est (vers la gare), un pilier trône toujours tout seul au bord du boulevard près du parking, et il reste le petit morceau du côté du boulevard en contrebas du théâtre et auditorium de Poitiers / TAP. Démolition prévue en juillet 2012.. [PS: à suivre la fin de la démolition et le début de la reconstruction].

Pour mémoire avec cette ancienne photographie (enfin, cet hiver), du côté est (vers la gare), un pilier trône toujours tout seul au bord du boulevard près du parking, et il reste le petit morceau du côté du boulevard en contrebas du théâtre et auditorium de Poitiers / TAP. Démolition prévue en juillet 2012.. [PS: à suivre la fin de la démolition et le début de la reconstruction].

Et depuis jeudi (7 juin 2012), le monument aux morts de 1870-1871, a été englobé dans un grand échafaudage bâché… « L’erreur d’appréciation » (comme dit la ville) du décapage par sablage de la patine (voir aussi la presse en parle) va être réparée par une entreprise spécialisée. En revanche, le square, en train de devenir une place pavée, a définitivement perdu ses grilles, il paraît qu’il est impossible de les remettre, elles ne sont plus aux normes (mais étaient là sans incident depuis plus de cent ans…) et l’aménagement paysager dessiné par le paysagiste Édouard André a été définitivement détruit.

Et depuis jeudi (7 juin 2012), le monument aux morts de 1870-1871, a été englobé dans un grand échafaudage bâché… « L’erreur d’appréciation » (comme dit la ville) du décapage par sablage de la patine (voir aussi la presse en parle) va être réparée par une entreprise spécialisée. En revanche, le square, en train de devenir une place pavée, a définitivement perdu ses grilles, il paraît qu’il est impossible de les remettre, elles ne sont plus aux normes (mais étaient là sans incident depuis plus de cent ans…) et l’aménagement paysager dessiné par le paysagiste Édouard André a été définitivement détruit.

PS: Il est maintenant restauré.

Pour aller plus loin : voir les articles de Grégory Vouhé, Édouard André et Jean-Camille Formigé. Le square de la République, L’Actualité Poitou-Charentes n° 95, janvier 2012, p. 45 et Édouard André, jardins pour Poitiers, L’Actualité Poitou-Charentes n° 96, avril 2012, p. 42-44.

Les voitures ne pourront plus contourner la borne de la rue du Marché, comme je vous l’avais montré dans « est-ce l’

Les voitures ne pourront plus contourner la borne de la rue du Marché, comme je vous l’avais montré dans « est-ce l’ Et juste à côté, à la limite avec le haut de la grand’rue, ce panneau routier qui a été agrémenté d’un bonhomme en autocollant à la manière (ou est-ce un original?) de

Et juste à côté, à la limite avec le haut de la grand’rue, ce panneau routier qui a été agrémenté d’un bonhomme en autocollant à la manière (ou est-ce un original?) de  Le stationnement anarchique (voir dans le même article sur l’

Le stationnement anarchique (voir dans le même article sur l’ Toujours au rayon incivilité (et automobilistes exaspérés par

Toujours au rayon incivilité (et automobilistes exaspérés par  … voir carrément dans la belle façade de la pharmacie, que j’ avais montrée dans cet article sur les façades en

… voir carrément dans la belle façade de la pharmacie, que j’ avais montrée dans cet article sur les façades en  La partie droite est déboîtée, et nécessitera l’intervention d’un ébéniste plutôt spécialisé en monuments historiques pour être correctement réparée… Et les pharmacies semblent être particulièrement visées… je n’ai pas pris de photo, mais l’enseigne clignotante (verte et moche) de la pharmacie de la rue Magenta a été à moitié emportée par un camion…

La partie droite est déboîtée, et nécessitera l’intervention d’un ébéniste plutôt spécialisé en monuments historiques pour être correctement réparée… Et les pharmacies semblent être particulièrement visées… je n’ai pas pris de photo, mais l’enseigne clignotante (verte et moche) de la pharmacie de la rue Magenta a été à moitié emportée par un camion… La

La  Enfin, derrière

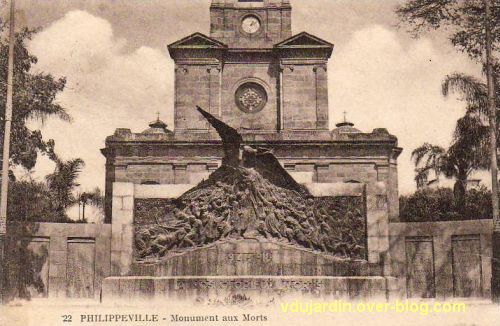

Enfin, derrière  Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969

Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969  Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai.

Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai. Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur

Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur  Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre.

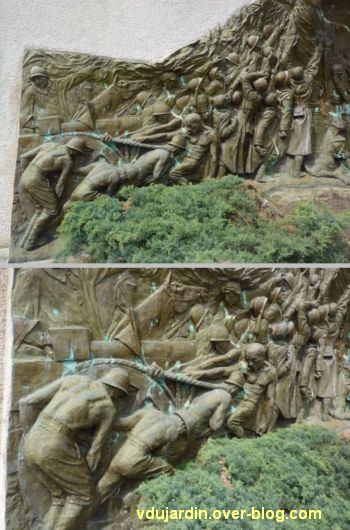

Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre. Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel.

Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel. A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux.

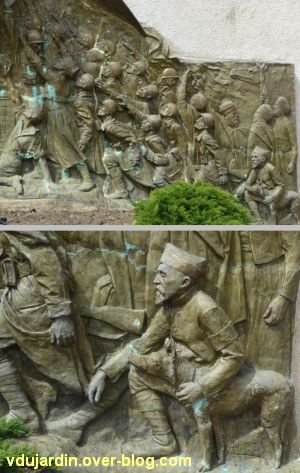

A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux. Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Un article qui entre dans le cadre du

Un article qui entre dans le cadre du  En face de l’ancien

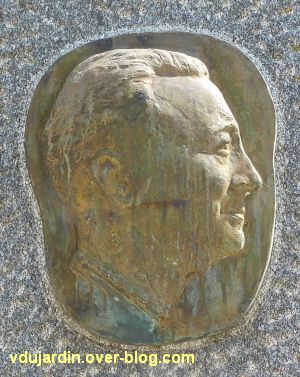

En face de l’ancien  Une stèle, inaugurée en 1970 au bout de la rue Ernest Pérochon, lui rend hommage. Né en 1885 à Courlay, dans les Deux-Sèvres, il devient instituteur et écrit des romans, mais aussi des livres pour enfants (certains sont présentés dans la partie conservatoire de l’éducation du musée Bernard-d’Agesci. En 1921, suite à son prix Goncourt pour Nêne (1920), il démissionne et déménage à Niort. Il est mort d’une crise cardiaque en 1942 (voir sa biographie sur le site de la

Une stèle, inaugurée en 1970 au bout de la rue Ernest Pérochon, lui rend hommage. Né en 1885 à Courlay, dans les Deux-Sèvres, il devient instituteur et écrit des romans, mais aussi des livres pour enfants (certains sont présentés dans la partie conservatoire de l’éducation du musée Bernard-d’Agesci. En 1921, suite à son prix Goncourt pour Nêne (1920), il démissionne et déménage à Niort. Il est mort d’une crise cardiaque en 1942 (voir sa biographie sur le site de la  Le monument est composé d’une stèle en granite avec un texte gravé (peu lisible) et d’un médaillon en bronze avec le profil droit d’Ernest Pérochon.

Le monument est composé d’une stèle en granite avec un texte gravé (peu lisible) et d’un médaillon en bronze avec le profil droit d’Ernest Pérochon. Le médaillon porte la signature et la date « A. Bouquillon / 1970 » pour

Le médaillon porte la signature et la date « A. Bouquillon / 1970 » pour  Le couvent des Augustins se trouvait à l’emplacement actuel du magasin

Le couvent des Augustins se trouvait à l’emplacement actuel du magasin  J’ai refait des photographies il y a quelques mois, le portail est passé de noir à jaune (en fait, le calcaire doit être assez blanc, mais il a reçu une finition jaunâtre, je ne sais pas pourquoi… Des travaux de restauration y sont en cours, la photographie date de l’année dernière… Ce portail est daté des années 1670 et généralement attribué au sculpteur poitevin Jean Girouard père (voir en commentaire… je n’ai pas le temps de vérifier ce qui y est dit).

J’ai refait des photographies il y a quelques mois, le portail est passé de noir à jaune (en fait, le calcaire doit être assez blanc, mais il a reçu une finition jaunâtre, je ne sais pas pourquoi… Des travaux de restauration y sont en cours, la photographie date de l’année dernière… Ce portail est daté des années 1670 et généralement attribué au sculpteur poitevin Jean Girouard père (voir en commentaire… je n’ai pas le temps de vérifier ce qui y est dit). Je n’aime pas trop ce style avec les colonnes cannelées surchargées de guirlandes de fruits et de feuilles de laurier notamment…

Je n’aime pas trop ce style avec les colonnes cannelées surchargées de guirlandes de fruits et de feuilles de laurier notamment… … les chapiteaux corinthiens, le décor trop chargé à mon goût de l’entablement. Dans ce style, je préfère de beaucoup la frise d’angelots du

… les chapiteaux corinthiens, le décor trop chargé à mon goût de l’entablement. Dans ce style, je préfère de beaucoup la frise d’angelots du  Mais je vous montre quand même les détails de cette frise, angelots, animaux monstrueux et oiseaux se mêlent dans un décor de rinceaux…

Mais je vous montre quand même les détails de cette frise, angelots, animaux monstrueux et oiseaux se mêlent dans un décor de rinceaux… Les vantaux de la porte très décorée sont a priori en chêne, mais je n’ai pas vérifié s’il y avait eu un contrôle de l’essence et une nouvelle datation pendant la restauration.

Les vantaux de la porte très décorée sont a priori en chêne, mais je n’ai pas vérifié s’il y avait eu un contrôle de l’essence et une nouvelle datation pendant la restauration.

Dans la cour (photographies de 2009) a été reconstruit le monument reliquaire de Sainte-Victoire-Maroze, provenant de l’ ancienne caserne Sainte-Catherine, un temps déposé dans la cour de la Caserne Rivaud, réédifié dans le jardin du musée de Chièvres en 1932.

Dans la cour (photographies de 2009) a été reconstruit le monument reliquaire de Sainte-Victoire-Maroze, provenant de l’ ancienne caserne Sainte-Catherine, un temps déposé dans la cour de la Caserne Rivaud, réédifié dans le jardin du musée de Chièvres en 1932. Regardez cette tête d’angelot joufflu et je trouve un peu triste…

Regardez cette tête d’angelot joufflu et je trouve un peu triste… Au fond de la cour se trouve l’hôtel particulier de Rupert de Chièvres, léguée à la société des Antiquaires de l’Ouest en 1886. Le musée, aujourd’hui géré par la ville, est en cours de réorganisation.

Au fond de la cour se trouve l’hôtel particulier de Rupert de Chièvres, léguée à la société des Antiquaires de l’Ouest en 1886. Le musée, aujourd’hui géré par la ville, est en cours de réorganisation. Le musée Paul Dupuy

Le musée Paul Dupuy  La blogosphère a l’air très calme ce week-end… J’ouvre cet article avec une crêpe « Oncle Tom » (chocolat, noix de coco, bonbons) dégustée à la nouvelle crêperie Cornouailles de la place Saint-Sernin (au 9) à Toulouse, avec une belle vue sur le chevet de cette splendide église, pour laquelle je vous ai déjà proposé un petit

La blogosphère a l’air très calme ce week-end… J’ouvre cet article avec une crêpe « Oncle Tom » (chocolat, noix de coco, bonbons) dégustée à la nouvelle crêperie Cornouailles de la place Saint-Sernin (au 9) à Toulouse, avec une belle vue sur le chevet de cette splendide église, pour laquelle je vous ai déjà proposé un petit

Ce monument est un concentré de symboles républicains. Le plâtre préparatoire a été dessiné par Charles Sabouraud, ancien élève de l’école normale, et réalisé par un sculpteur espagnol qui habitait à Parthenay. Il a été inauguré le 9 mars 1924. Le monument se compose d’un haut socle formant un obélisque trapu, devant lequel s’appuie une femme et sur lequel se dresse un coq sur une sphère. La femme est une allégorie de la République, coiffée ici d’un chignon, vêtue à l’Antique, pieds nus, encadrée d’une épée et d’un bouclier.

Ce monument est un concentré de symboles républicains. Le plâtre préparatoire a été dessiné par Charles Sabouraud, ancien élève de l’école normale, et réalisé par un sculpteur espagnol qui habitait à Parthenay. Il a été inauguré le 9 mars 1924. Le monument se compose d’un haut socle formant un obélisque trapu, devant lequel s’appuie une femme et sur lequel se dresse un coq sur une sphère. La femme est une allégorie de la République, coiffée ici d’un chignon, vêtue à l’Antique, pieds nus, encadrée d’une épée et d’un bouclier.

Sur ce détail, vous voyez le visage tourné légèrement sur le côté, à la fois triste mais comme apaisé de la République, le drapé de son vêtement dégage son bras droit, nu, en appui sur l’obélisque. Elle est coiffée d’un chignon très soigné.

Sur ce détail, vous voyez le visage tourné légèrement sur le côté, à la fois triste mais comme apaisé de la République, le drapé de son vêtement dégage son bras droit, nu, en appui sur l’obélisque. Elle est coiffée d’un chignon très soigné.

Au sommet de l’obélisque, un coq (gaulois, symbole de force) se dresse sur une sphère devant laquelle se trouve un rameau de laurier.

Au sommet de l’obélisque, un coq (gaulois, symbole de force) se dresse sur une sphère devant laquelle se trouve un rameau de laurier. Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1875 dans ces nouveaux locaux près du Mail sur des plans établis en 1863 par l’architecte Isabelle Charles-Edmond (voir le

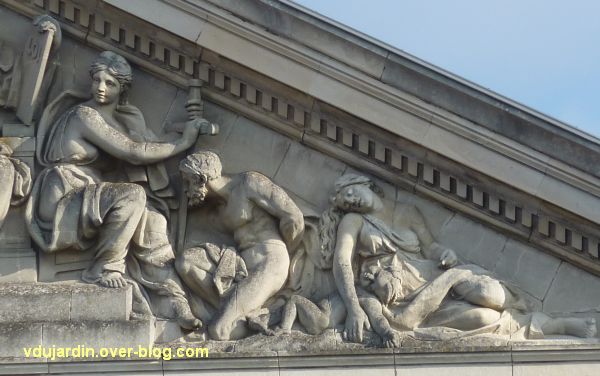

Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1875 dans ces nouveaux locaux près du Mail sur des plans établis en 1863 par l’architecte Isabelle Charles-Edmond (voir le  Le fronton comporte un groupe sculpté. Au centre trône la Justice, portant les tables de la Loi, encadrée de chaque côté de trois personnages ou groupes formés par une mère et son enfant.

Le fronton comporte un groupe sculpté. Au centre trône la Justice, portant les tables de la Loi, encadrée de chaque côté de trois personnages ou groupes formés par une mère et son enfant.

La voici de plus près… La position semi allongée épouse la forme se la pointe du fronton.

La voici de plus près… La position semi allongée épouse la forme se la pointe du fronton. Plus à droite, un homme portant un gourdin (qui rappelle celui des

Plus à droite, un homme portant un gourdin (qui rappelle celui des