Cela fait des années que lorsque j’entends ou lis un entretien de Scholastique Mukasonga, j’ai envie de lire l’un de ses livres (notamment Notre-Dame du Nil pour lequel elle a reçu le prix Renaudot), mais je n’avais pas eu l’occasion de le faire avant de voir son dernier titre parmi les nouvelles acquisitions de la médiathèque. Et c’est aussi l’occasion d’alimenter mon Tour du monde en lecture auquel je n’ai ajouté aucun nouveau pays depuis des mois!

Cela fait des années que lorsque j’entends ou lis un entretien de Scholastique Mukasonga, j’ai envie de lire l’un de ses livres (notamment Notre-Dame du Nil pour lequel elle a reçu le prix Renaudot), mais je n’avais pas eu l’occasion de le faire avant de voir son dernier titre parmi les nouvelles acquisitions de la médiathèque. Et c’est aussi l’occasion d’alimenter mon Tour du monde en lecture auquel je n’ai ajouté aucun nouveau pays depuis des mois!

Le livre : Cœur tambour, de Scholastique Mukasonga,

collection blanche, éditions Gallimard, 176 pages, 2015, ISBN 9782070149810.

L’histoire : en Amérique (Carïbes et Amérique du Nord) puis au Rwanda. La célèbre chanteuse rwandaise d’un groupe rasta, Kitami, est morte écrasée par son grand tambour dans des conditions mystérieuses (accident, meurtre, suicide?) il y a un an lorsqu’un journaliste reçoit une valise qui contient un manuscrit autographe dans lequel est raconte sa vie au Rwanda sous le nom de Prisca jusqu’à sa rencontre avec trois joueurs de tambours rastas à la recherche de leurs racines africaines. Enfant brillante, elle arrive à poursuivre des études malgré les transes qui déjà l’envahissent de temps à autre…

Mon avis : j’ai eu un peu de mal avec la première partie,

Kitami (jusqu’à la page 60, sur les tambourinaires du groupe de Kitami) et préféré les deux suivantes, qui chronologiquement se placent avant, Nyabongui (souveraine légendaire dont elle est -serait- la réincarnation) et Ruguina (le nom de son grand tambour). Le récit au Rwanda m’a particulièrement plu, tant pour l’histoire que pour le style. Le lecteur assiste aux études d’une fille brillante, entre école au village, cours supplémentaire par le missionnaire, puis la bourse pour aller au collège puis au lycée à la capitale. En parallèle, après une première transe, on croise le monde des esprits, des superstitions. Pas de chance pour cette jeune fille, elle appartient à la mauvaise ethnie, elle ne pourra pas poursuivre ses études au-delà. Au village, elle est crainte (ses pouvoirs sont-ils bénéfiques ou maléfiques?), elle va devoir fuir. Mythe, réalité, passé colonial, cohabitation ethnique difficile entre hutus et tutsis, recherche des origines par certains américains descendants d’esclaves, rôle des tambours, légendes et mythes ancestraux confrontés aux Églises chrétiennes (catholique et évangélique), pouvoirs thaumaturgiques ou maléfiques, transmission du passé, des légendes, des pouvoirs, rapports hommes / femmes, … Ce roman aborde de nombreux sujets avec beaucoup de « douceur », comme dans un murmure à l’oreille du lecteur…

Ce livre entre dans la catégorie romans pour le défi de la rentrée littéraire organisé à nouveau en 2015 par Hérisson.

Ce livre entre dans la catégorie romans pour le défi de la rentrée littéraire organisé à nouveau en 2015 par Hérisson.

Il y a quelques mois, je vous montrais quelques exemples de sculptures «

Il y a quelques mois, je vous montrais quelques exemples de sculptures «  Première escale à

Première escale à  Tous attirent l’attention sur les animaux qui se cachent dans le feuillage, comme il était habituel à cette période: voir au même moment, à quelques années près, les

Tous attirent l’attention sur les animaux qui se cachent dans le feuillage, comme il était habituel à cette période: voir au même moment, à quelques années près, les  Peu parlent des personnages à les retombées des voûtes… mais qu’est-ce qu’il enfourne à pleine main dans sa bouche, le premier?

Peu parlent des personnages à les retombées des voûtes… mais qu’est-ce qu’il enfourne à pleine main dans sa bouche, le premier? Aucun guide n’a signalé ce petit personnage qui semble héler le visiteur…

Aucun guide n’a signalé ce petit personnage qui semble héler le visiteur… … et bien sûr pas celui-ci, tout nu, bien à poil!

… et bien sûr pas celui-ci, tout nu, bien à poil! Après avoir remarqué

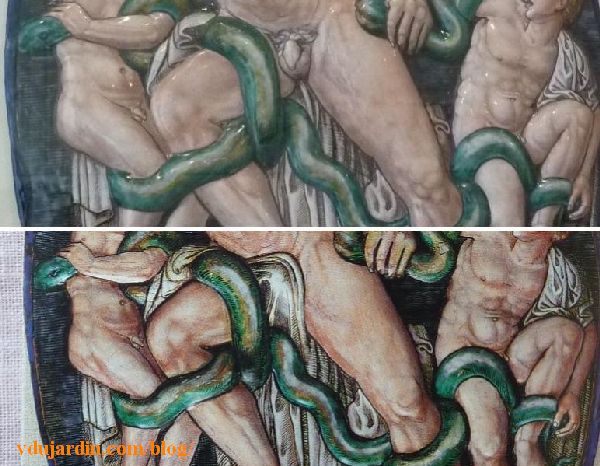

Après avoir remarqué  Vous voyez de plus près? En haut en salle, en bas sur la carte postale. Que s’est-il passé? La personne qui tenait la boutique semble étonnée… Si, c’est bien l’œuvre qui est en salle sur la carte postale. Oui, bien sûr, mais la carte postale porte la mention « musée municipal de l’Évêché », et non la nouvelle appellation « musée bal » (sur toute la communication du

Vous voyez de plus près? En haut en salle, en bas sur la carte postale. Que s’est-il passé? La personne qui tenait la boutique semble étonnée… Si, c’est bien l’œuvre qui est en salle sur la carte postale. Oui, bien sûr, mais la carte postale porte la mention « musée municipal de l’Évêché », et non la nouvelle appellation « musée bal » (sur toute la communication du

Voici la signature et la date : » Pierre Laurent / 1903 « .

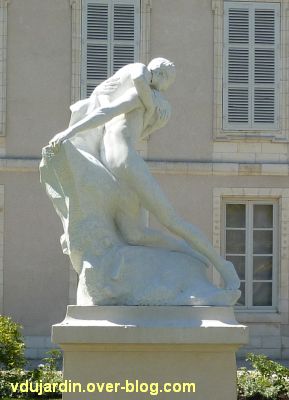

Voici la signature et la date : » Pierre Laurent / 1903 « . Bon, la vue de dos ne vous suffit pas ? Alors, faisons le tour…

Bon, la vue de dos ne vous suffit pas ? Alors, faisons le tour… Héro, vêtue d’une robe moulante, soutient Léandre, nu et mourant…

Héro, vêtue d’une robe moulante, soutient Léandre, nu et mourant… Elle semble presque l’embrasser dans la mort qui arrive… même si elle a la tête ceinte d’une couronne végétale et semble-t-il d’un voile (c’est une prêtresse…).

Elle semble presque l’embrasser dans la mort qui arrive… même si elle a la tête ceinte d’une couronne végétale et semble-t-il d’un voile (c’est une prêtresse…). En tournant un peu plus, Léandre, cabré, semble se retenir à la vague meurtrière.

En tournant un peu plus, Léandre, cabré, semble se retenir à la vague meurtrière. Oh, une déjection d’oiseau semble en plus faire saigner le cou des deux amoureux…

Oh, une déjection d’oiseau semble en plus faire saigner le cou des deux amoureux… A Nantes, dans le jardin des Plantes, se trouve une œuvre du sculpteur

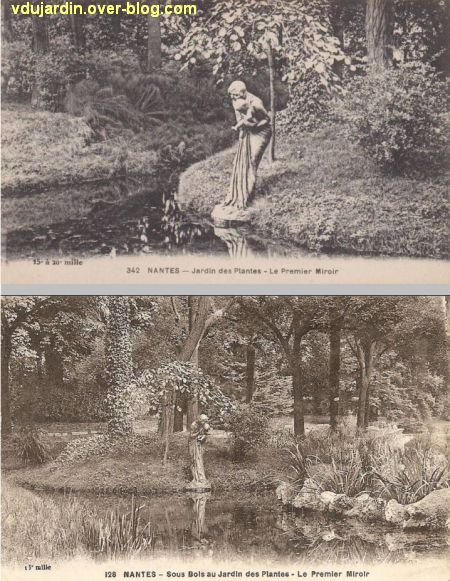

A Nantes, dans le jardin des Plantes, se trouve une œuvre du sculpteur  Au fil du temps, cette œuvre semble s’être promenée dans le jardin des plantes… Sur ces deux cartes postales anciennes, elle semble plutôt être au bord du lac où, en juillet, une voiture avait fait le grand plongeon (Midnightswim, de Maxime Lamarche, à revoir avec d’autres

Au fil du temps, cette œuvre semble s’être promenée dans le jardin des plantes… Sur ces deux cartes postales anciennes, elle semble plutôt être au bord du lac où, en juillet, une voiture avait fait le grand plongeon (Midnightswim, de Maxime Lamarche, à revoir avec d’autres  Sur une autre carte, elle se trouve sous la grotte artificielle…

Sur une autre carte, elle se trouve sous la grotte artificielle…

Cette sculpture représente le sixième des douze travaux d’Hercule, celui où il doit abattre de ses flèches les oiseaux du lac Stymphale. On ne voit qu’Hercule / Herakles bandant son arc, en appui contre un rocher.

Cette sculpture représente le sixième des douze travaux d’Hercule, celui où il doit abattre de ses flèches les oiseaux du lac Stymphale. On ne voit qu’Hercule / Herakles bandant son arc, en appui contre un rocher. Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / SCULP / 1909 / PARIS ».

Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / SCULP / 1909 / PARIS ». Le fondeur, Alexis Rudier, a également apposé sa marque (que je vous ai déjà montrée sur la statue du

Le fondeur, Alexis Rudier, a également apposé sa marque (que je vous ai déjà montrée sur la statue du  Malgré les tags qui salissent l’œuvre, on peut admirer la position de l’archer…

Malgré les tags qui salissent l’œuvre, on peut admirer la position de l’archer…

Au-dessus de la signature se trouve un petit relief qui porte la scène complète de la lutte d’Hercule contre l’hydre de Lerne (le deuxième des douze travaux d’Hercule), identifiée par les inscriptions « HYDRE » et en grec « Y

Au-dessus de la signature se trouve un petit relief qui porte la scène complète de la lutte d’Hercule contre l’hydre de Lerne (le deuxième des douze travaux d’Hercule), identifiée par les inscriptions « HYDRE » et en grec « Y Un autre petit relief est inséré dans la sculpture, un homme luttant contre un lion, donc Hercule luttant contre le lion de Némée (le premier des travaux d’Hercule). Ces deux reliefs ont été ajoutés par Antoine Bourdelle seulement sur la version de 1923 de Herakles archer, même si la date apposée avec la marque du sculpteur est 1909…

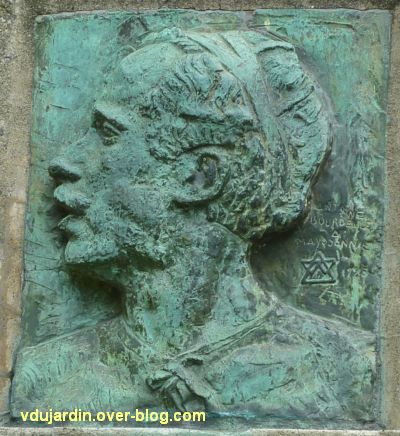

Un autre petit relief est inséré dans la sculpture, un homme luttant contre un lion, donc Hercule luttant contre le lion de Némée (le premier des travaux d’Hercule). Ces deux reliefs ont été ajoutés par Antoine Bourdelle seulement sur la version de 1923 de Herakles archer, même si la date apposée avec la marque du sculpteur est 1909… Le monument est complété par une stèle à l’effigie d’Alfred Mayssonnié, positionnée sur l’un des petits côtés du « temple ».

Le monument est complété par une stèle à l’effigie d’Alfred Mayssonnié, positionnée sur l’un des petits côtés du « temple ». Voici un détail de ce portrait de Mayssonié…

Voici un détail de ce portrait de Mayssonié… Le bronze a également été réalisé par Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / A / MAYSSONIE / 1925 ».

Le bronze a également été réalisé par Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / A / MAYSSONIE / 1925 ». De l’autre côté par rapport à la stèle à Mayssonnié se trouve une autre stèle, dédiée « a[u] [d]octeur / Paul Voivenel / inspirateur / de ce / monument », (1881-1975), psychiatre, amateur de rugby, qui avait négocié avec Antoine Bourdelle la réalisation de ce monument.

De l’autre côté par rapport à la stèle à Mayssonnié se trouve une autre stèle, dédiée « a[u] [d]octeur / Paul Voivenel / inspirateur / de ce / monument », (1881-1975), psychiatre, amateur de rugby, qui avait négocié avec Antoine Bourdelle la réalisation de ce monument. Elle porte la signature « Andrau », probablement le sculpteur toulousain

Elle porte la signature « Andrau », probablement le sculpteur toulousain  Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1875 dans ces nouveaux locaux près du Mail sur des plans établis en 1863 par l’architecte Isabelle Charles-Edmond (voir le

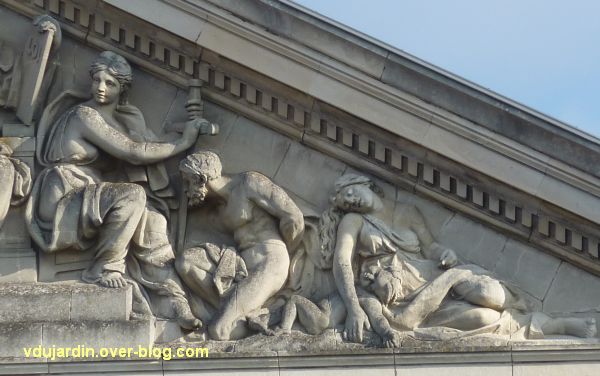

Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1875 dans ces nouveaux locaux près du Mail sur des plans établis en 1863 par l’architecte Isabelle Charles-Edmond (voir le  Le fronton comporte un groupe sculpté. Au centre trône la Justice, portant les tables de la Loi, encadrée de chaque côté de trois personnages ou groupes formés par une mère et son enfant.

Le fronton comporte un groupe sculpté. Au centre trône la Justice, portant les tables de la Loi, encadrée de chaque côté de trois personnages ou groupes formés par une mère et son enfant.

La voici de plus près… La position semi allongée épouse la forme se la pointe du fronton.

La voici de plus près… La position semi allongée épouse la forme se la pointe du fronton. Plus à droite, un homme portant un gourdin (qui rappelle celui des

Plus à droite, un homme portant un gourdin (qui rappelle celui des

La sculpture se concentre sur les parties hautes…

La sculpture se concentre sur les parties hautes… Au centre, Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Il est beaucoup plus viril que la tête de celui qui surplombe la porte de

Au centre, Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Il est beaucoup plus viril que la tête de celui qui surplombe la porte de  Le sculpteur (j’ai dû mal chercher, je n’ai pas pu l’identifier) lui a donné tous les attributs possibles, les foudres dans sa main droite, le casque ailé, le caducée dans sa main gauche, les ailes aussi aux pieds (et oui, le dieu aux pieds ailés)… Sur le droite, un bateau vogue sur les flots…

Le sculpteur (j’ai dû mal chercher, je n’ai pas pu l’identifier) lui a donné tous les attributs possibles, les foudres dans sa main droite, le casque ailé, le caducée dans sa main gauche, les ailes aussi aux pieds (et oui, le dieu aux pieds ailés)… Sur le droite, un bateau vogue sur les flots… … car ce Mercure relie l’Ancien continent (sur la droite, avec une vue de Paris…)

… car ce Mercure relie l’Ancien continent (sur la droite, avec une vue de Paris…) … au Nouveau monde symbolisé par New-York à gauche de la façade, avec la statue de la Liberté et les gratte-ciel.

… au Nouveau monde symbolisé par New-York à gauche de la façade, avec la statue de la Liberté et les gratte-ciel.

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons…

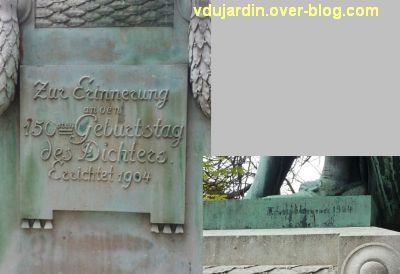

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons… Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904).

Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904). Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe.

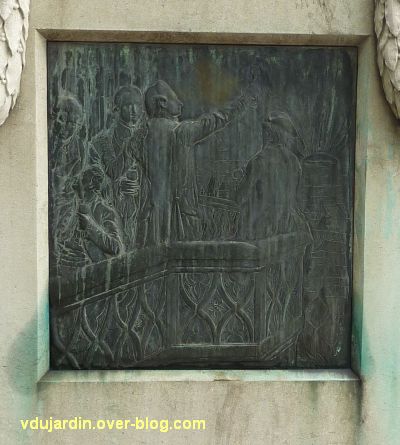

Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe. A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou…

A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou… A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse.

A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse. A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie).

A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie). Spectacle très particulier l’autre jour au

Spectacle très particulier l’autre jour au

facile à identifier, c’est écrit sur le socle… Mes photographies datent de mars 2010. Hercule est représenté sous les traits d’un bambin rondouillet qui tire un gros serpent.

facile à identifier, c’est écrit sur le socle… Mes photographies datent de mars 2010. Hercule est représenté sous les traits d’un bambin rondouillet qui tire un gros serpent. Il s’agit d’une sculpture signée « S Clerc » et réalisée en 1928. Sylvestre Clerc (Toulouse, 1892 – Toulouse,

Il s’agit d’une sculpture signée « S Clerc » et réalisée en 1928. Sylvestre Clerc (Toulouse, 1892 – Toulouse,  Et voilà de dos, on voit mieux les serpents entremêlés, genre énormes boas comme il ne devait pas y en avoir beaucoup dans la Grèce antique… En revanche, cette représentation fait référence à Hercule (chez les Romains)/Héraklès (chez les Grecs), qui a étranglé deux serpents envoyés par Héra pour le tuer… Il est alors nommé Héraklès, gloire d’Héra. Vous pouvez trouver un résumé très synthétique de cette

Et voilà de dos, on voit mieux les serpents entremêlés, genre énormes boas comme il ne devait pas y en avoir beaucoup dans la Grèce antique… En revanche, cette représentation fait référence à Hercule (chez les Romains)/Héraklès (chez les Grecs), qui a étranglé deux serpents envoyés par Héra pour le tuer… Il est alors nommé Héraklès, gloire d’Héra. Vous pouvez trouver un résumé très synthétique de cette