Ce dimanche, je suis allée voir, une histoire largement inspirée de celle du père du réalisateur, Édouard Bergeon, dont le père s’est suicidé en 1999 à Jazeneuil, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Poitiers.

Ce dimanche, je suis allée voir, une histoire largement inspirée de celle du père du réalisateur, Édouard Bergeon, dont le père s’est suicidé en 1999 à Jazeneuil, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Poitiers.

L’histoire : 1974, ferme des Grands Bois, dans le Maine-et-Loire. Jacques Jarjeau [Rufus] transmet sa ferme à son fils, de retour d’un ranch aux États-Unis, c’est-à-dire qu’il lui vend les bâtiments et établit un contrat de fermage. 1996. Pour assurer la survie de l’exploitation, Pierre Jarjeau [Guillaume Canet] a gardé la culture (blé et autre) mais transformé l’élevage, abandonnant les moutons pour les chevreaux puis les poulets. Claire, sa femme [Veerle Baetens], assure la comptabilité, son fils Thomas [Anthony Bajon] souhaite devenir ingénieur et reprendre l’exploitation, sa fille [Yona Kervern] est encore un peu jeune pour penser à son avenir. Un seul ouvrier agricole, Mehdi [Samir Guesmi] semble l’aider faire tourner l’exploitation. Quand un incendie ravage l’un des hangars, l’équilibre économique déjà précaire de la ferme est rompu, il sombre dans la dépression…

Mon avis : Il a été beaucoup dit et écrit, dans les commentaires de la presse écrite, à la radio (et sans doute à la télévision, mais je la regarde peu), sur le réalisme par rapport au système productiviste, à la course en avant aux prêts par le Crédit agricole, à la main-mise des grosses coopératives devenues multinationales, où les coopérateurs (en principe les producteurs de base) n’ont plus leur mot à dire et qui fournissent, ici, le hangar et les machines de production, les poussins, les aliments et assurent la vente. Les acteurs sont excellents, le jeu de Guillaume Canet a été unanimement et je trouve à juste titre félicité partout, les autres acteurs ne doivent pas être oubliés, Rufus en père têtu et acariâtre, Veerle Baetens dans le rôle de l’épouse qui porte le fardeau économique de l’exploitation, et les deux enfants, Anthony Bajon et Yona Kervern, que l’on espère revoir dans d’autres films. Je voudrais revenir sur quelques points :

- la place des parents, qui ont une petite retraite mais comptent sur le capital amassé au cours de leur vie et valorisé au fil des ans, avec la revente au(x) fils des terres et un fermage annuel qui peut s’avérer bien trop lourd, 1000 francs l’hectare, soit 78.000 francs par an, à rapporter au 700 francs la tonne de blé et au « minimum vieillesse ». Bon an mal an, le rendement du blé est autour de 80 quintaux (800 tonnes) par hectare. Cette place est encore moins abordée dans les reportages et les fictions (sur grand écran ou à la télévision) que le mal-être et le suicide des agriculteurs (1 par jour en moyenne en France) ;

- la place de la femme des deux générations, la mère, bonne à tout faire du père, « collaboratrice » non rémunérée et donc probablement sans retraite du père ; la femme de l’agriculteur, qui a une double activité, comptable et gestionnaire des commandes et des stocks à la ferme (bénévole et non rémunérée) et comptable dans une banque, ce qui assure un revenu stable et fait « bouillir la marmite » au quotidien ;

- l’inconscience par rapport au risque des pesticides, avec dans les scènes de 1996, l’adolescent et son père qui vident les bidons sans aucune protection dans les réservoirs ; l’adolescent qui s’amuse à passer sous la rampe qui distribue ces mêmes pesticides ; le médecin qui s’inquiète (sans trop insister) du tremblement de son patient

- le modèle de production des poulets n’est pas le pire qui soit, ils sont ici élevés au sol et non entassés dans des cages ; un autre modèle est cependant possible, j’en avais un esquissé le contour en 2012, en espérant que les grosses coopératives agricoles qui sentent le vent des consommateurs tourner ne transposent pas leur modèle pourri aux exploitations nouvellement converties à l’agriculture biologique…

Je ne vais pas divulgâcher la fin du film en vous disant que le héros se suicide, je m’étais préparée à affronter cette scène, mais douze ans après le suicide de ma mère, je n’ai pas eu de problème…

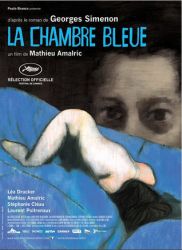

Sortie cinéma samedi dernier avec un film court (1h15), La chambre bleue de

Sortie cinéma samedi dernier avec un film court (1h15), La chambre bleue de  La transposition des années 1960 du roman à nos jours est réussie, il faut que je regarde si ce titre figure dans les Simenon qui sont soigneusement rangés dans ma bibliothèque… mieux que l’étagère du dessous où vous pouvez revoir mes

La transposition des années 1960 du roman à nos jours est réussie, il faut que je regarde si ce titre figure dans les Simenon qui sont soigneusement rangés dans ma bibliothèque… mieux que l’étagère du dessous où vous pouvez revoir mes  Ce soir (8 avril 2014) sera lancé au

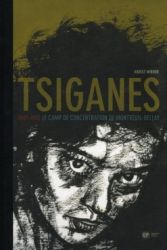

Ce soir (8 avril 2014) sera lancé au  J’ai emprunté cet album à la

J’ai emprunté cet album à la

Je n’ai quasiment pas bougé de Poitiers depuis juillet dernier, mais j’ai plein de photographies en stock… Direction

Je n’ai quasiment pas bougé de Poitiers depuis juillet dernier, mais j’ai plein de photographies en stock… Direction  Le monument est dédié « à / Beaurepaire » et porte la mention « 14 juillet 1889/ De Guignard Maire ». Si l’on se réfère à la

Le monument est dédié « à / Beaurepaire » et porte la mention « 14 juillet 1889/ De Guignard Maire ». Si l’on se réfère à la

Il est représenté en uniforme, debout, en appui de la main gauche sur son épée reposant au sol, bras droit ramené sur la poitrine, poing serré.

Il est représenté en uniforme, debout, en appui de la main gauche sur son épée reposant au sol, bras droit ramené sur la poitrine, poing serré. Derrière lui se trouve une table où est étalée une carte avec la mention « France », sur laquelle sont posés un pistolet, une plume, de l’encre et des feuilles de papier.

Derrière lui se trouve une table où est étalée une carte avec la mention « France », sur laquelle sont posés un pistolet, une plume, de l’encre et des feuilles de papier. Oh, il a l’air bien sévère et pas commode, le sieur Beaurepaire avec ses sourcils froncés…

Oh, il a l’air bien sévère et pas commode, le sieur Beaurepaire avec ses sourcils froncés… J’ai lu la quasi totalité des albums d’

J’ai lu la quasi totalité des albums d’

Un livre trouvé parmi les nouvelles acquisitions de la

Un livre trouvé parmi les nouvelles acquisitions de la

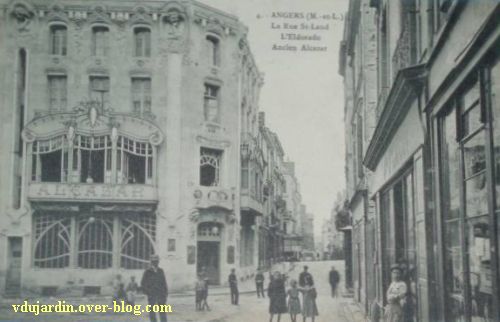

Retour à Angers aujourd’hui avec le Palace, qui se situe à l’angle des rues Louis-de-Romain et Franklin-Roosevelt, juste derrière la grande poste (revoir sa

Retour à Angers aujourd’hui avec le Palace, qui se situe à l’angle des rues Louis-de-Romain et Franklin-Roosevelt, juste derrière la grande poste (revoir sa  Le bâtiment avait été commandé par la société des chocolats Poulain à l’architecte René Brot, ainsi qu’en atteste cette signature « R. Brot / architecte / dipl. p. l. gouv. », qui surmonte celle de l’architecte qui a procédé au réaménagement (« A. Bellanger / 1983 »).

Le bâtiment avait été commandé par la société des chocolats Poulain à l’architecte René Brot, ainsi qu’en atteste cette signature « R. Brot / architecte / dipl. p. l. gouv. », qui surmonte celle de l’architecte qui a procédé au réaménagement (« A. Bellanger / 1983 »). Mais si je vous montre ce bâtiment, c’est parce que Maurice Legendre, dont je vous ai montré ces dernières semaines le monument aux morts de

Mais si je vous montre ce bâtiment, c’est parce que Maurice Legendre, dont je vous ai montré ces dernières semaines le monument aux morts de  La sculpture extérieure se limite au décor des colonnes doriques et des guirlandes de fleurs entre celles-ci, ainsi que quelques mascarons (clefs d’arcs sculptées de têtes humaines).

La sculpture extérieure se limite au décor des colonnes doriques et des guirlandes de fleurs entre celles-ci, ainsi que quelques mascarons (clefs d’arcs sculptées de têtes humaines). Le fronton monumental mêle sculpture et mosaïque…

Le fronton monumental mêle sculpture et mosaïque… Au-dessus des colonnes monumentales (photographie du haut), le décor joue avec la mosaïque (cuir notamment) et la sculpture (médaillons entourés de guirlandes) tandis que l’entablement joue davantage sur les panneaux de mosaïque.

Au-dessus des colonnes monumentales (photographie du haut), le décor joue avec la mosaïque (cuir notamment) et la sculpture (médaillons entourés de guirlandes) tandis que l’entablement joue davantage sur les panneaux de mosaïque. Chose promise, chose due, après le monument aux morts de

Chose promise, chose due, après le monument aux morts de

Sur les façades latérales lui répondaient des bow-windows détruits dans les années 1930, que l’on peut voir sur cette carte postale ancienne.

Sur les façades latérales lui répondaient des bow-windows détruits dans les années 1930, que l’on peut voir sur cette carte postale ancienne.

… et les deux dames de la rue Saint-Laud. Les quatre femmes ramènent l’une de leur main sous le menton ou contre l’une de leur joue.

… et les deux dames de la rue Saint-Laud. Les quatre femmes ramènent l’une de leur main sous le menton ou contre l’une de leur joue.