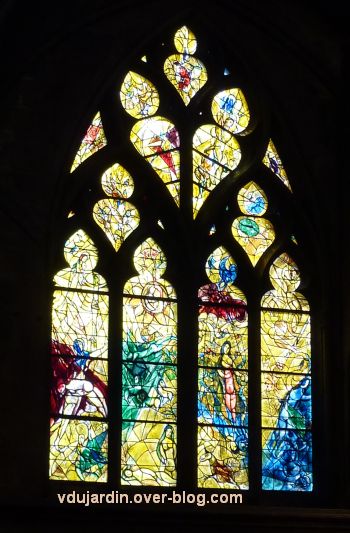

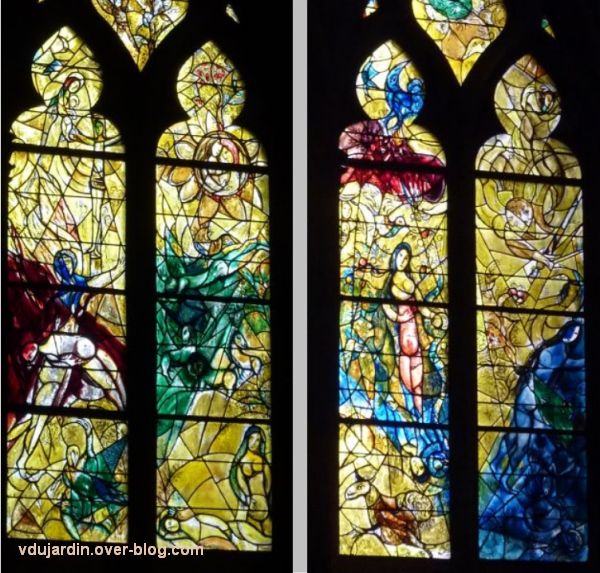

Je vous ai promis cet article lorsque je vous ai parlé l’exposition Marc Chagall à La Piscine à Roubaix (qui devait être bien plus grande que l’actuelle exposition sur le même artiste au musée du Luxembourg jusqu’au 21 juillet 2013 à Paris), et puis, l’actualité a fait que je l’ai plusieurs fois reporté, les photographies sont même incrustées de l’adresse de mon ancien blog… Les photographies datent de fin juillet 2012. Marc Chagall (1887-1985) a réalisé plusieurs séries de vitraux après la seconde guerre mondiale. Son ensemble pour la cathédrale de Reims est célèbre, comme ceux de la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg, de la chapelle du Saillant à Voutezac en Corrèze ou de la synagogue de l’Hôpital Hadassah à Jérusalem, il a également réalisé trois grandes verrières pour la cathédrale de Metz. Je vous montre aujourd’hui l’ensemble qui se trouve sur le mur ouest du transept nord. La verrière de la deuxième lancette a été endommagée par un vandale en août 2008 mais restaurée depuis.

Je vous ai promis cet article lorsque je vous ai parlé l’exposition Marc Chagall à La Piscine à Roubaix (qui devait être bien plus grande que l’actuelle exposition sur le même artiste au musée du Luxembourg jusqu’au 21 juillet 2013 à Paris), et puis, l’actualité a fait que je l’ai plusieurs fois reporté, les photographies sont même incrustées de l’adresse de mon ancien blog… Les photographies datent de fin juillet 2012. Marc Chagall (1887-1985) a réalisé plusieurs séries de vitraux après la seconde guerre mondiale. Son ensemble pour la cathédrale de Reims est célèbre, comme ceux de la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg, de la chapelle du Saillant à Voutezac en Corrèze ou de la synagogue de l’Hôpital Hadassah à Jérusalem, il a également réalisé trois grandes verrières pour la cathédrale de Metz. Je vous montre aujourd’hui l’ensemble qui se trouve sur le mur ouest du transept nord. La verrière de la deuxième lancette a été endommagée par un vandale en août 2008 mais restaurée depuis.

Le vitrail est signé « Chagall / Reims / 1963 ». Il a été réalisé, comme tous les vitraux de Marc Chagall, par l’atelier Simon Marq à Reims (maîtres-verriers de père en fils depuis 1640). Les deux autres verrières réalisées par Marc Chagall pour la cathédrale de Metz sont plus anciens de quelques années, mais je commence par vous montrer celle-ci parce qu’elle se situe au tout début de l’histoire et de la Genèse…

Le vitrail est signé « Chagall / Reims / 1963 ». Il a été réalisé, comme tous les vitraux de Marc Chagall, par l’atelier Simon Marq à Reims (maîtres-verriers de père en fils depuis 1640). Les deux autres verrières réalisées par Marc Chagall pour la cathédrale de Metz sont plus anciens de quelques années, mais je commence par vous montrer celle-ci parce qu’elle se situe au tout début de l’histoire et de la Genèse…

Le jaune flamboyant domine sur les vitraux qui ferment les baies à réseau.

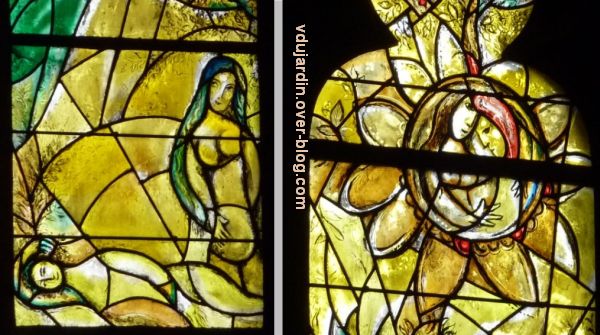

La partie centrale raconte l’histoire d’Adam et Ève, soit de gauche à droite : Ève est créée à partir de la cote d’Adam, ils vivent heureux au paradis, Ève accepte la pomme du serpent, Adam et Ève sont chassés du paradis (dans la partie froide, en bleu).

Sur la lancette de gauche, Adam est endormi et Ève sort devant son corps. Sur la troisième lancette, Ève prend la pomme au serpent que l’on voit à droite. Elle a fait l’objet d’un timbre-poste en 2002.

Les animaux de la création foisonnent et se cachent dans tous les vitraux.

Sur la deuxième lancette, Adam et Ève profitent du paradis terrestre. En haut de cette même lancette, remarquez le geste tendre de Ève toujours nue.

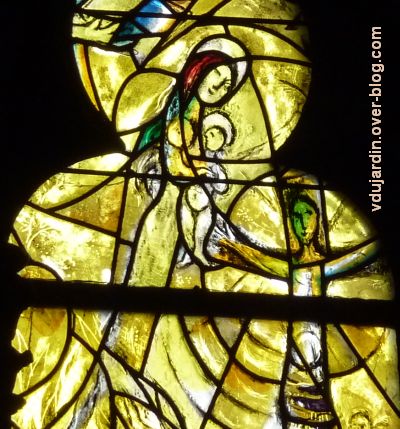

En haut de la première lancette, Marie, nouvelle Ève selon la tradition chrétienne, tient l’Enfant Jésus dans ses bras… Jésus que l’on voit ensuite à sa droite dans un mouvement de bras qui évoque la crucifixion.

En haut de la première lancette, Marie, nouvelle Ève selon la tradition chrétienne, tient l’Enfant Jésus dans ses bras… Jésus que l’on voit ensuite à sa droite dans un mouvement de bras qui évoque la crucifixion.

Les visages se mêlent dans la petite verrière tout en haut.

Les visages se mêlent dans la petite verrière tout en haut.

Pour aller plus loin, voir :

– mes articles autour de Marc Chagall, dont l’exposition Marc Chagall à La Piscine à Roubaix, et la suite de la cathédrale de Metz: les Rois et les propètes, baie droite et baie gauche

– le musée national Marc Chagall, musée du message biblique à Nice

– les vitraux de la cathédrale de Reims (et bientôt sur mon blog ceux de la cathédrale de Metz)

En cette période de cadeaux et d’étrennes, je n’ai pas résisté à vous montrer cette console de la galerie nord du cloître de la cathédrale Saint-Étienne à Cahors. Il fait partie d’un

En cette période de cadeaux et d’étrennes, je n’ai pas résisté à vous montrer cette console de la galerie nord du cloître de la cathédrale Saint-Étienne à Cahors. Il fait partie d’un  Le personnage de droite est sans aucun doute possible un pèlerin, ainsi qu’en atteste la coquille Saint-Jacques sur son chapeau. Il porte une épaisse cape de voyage.

Le personnage de droite est sans aucun doute possible un pèlerin, ainsi qu’en atteste la coquille Saint-Jacques sur son chapeau. Il porte une épaisse cape de voyage. Il se dispute avec le personnage situé en face de lui, à gauche sur le chapiteau. Ce dernier est parfois interprété comme un usurier ou un prêteur sur gage (ceux de Cahors étaient réputés…). D’autres auteurs voient en lui un autre pèlerin et une métaphore de la dispute (de l’ancienne et de la nouvelle loi), telle qu’on peut la voir assez fréquemment dans l’art roman, plus rarement au tournant du 16e siècle.

Il se dispute avec le personnage situé en face de lui, à gauche sur le chapiteau. Ce dernier est parfois interprété comme un usurier ou un prêteur sur gage (ceux de Cahors étaient réputés…). D’autres auteurs voient en lui un autre pèlerin et une métaphore de la dispute (de l’ancienne et de la nouvelle loi), telle qu’on peut la voir assez fréquemment dans l’art roman, plus rarement au tournant du 16e siècle. Les pèlerins qui fréquentent aujourd’hui les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (

Les pèlerins qui fréquentent aujourd’hui les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (

En haut du monument se trouve son buste…

En haut du monument se trouve son buste… Mais le plus intéressant est le relief apposé en bas. Il représente le « miracle de la croix » à Migné-Auxances. En 1826, l’évêque devait bénir une nouvelle croix de mission à Migné (c’était la grande période des missions, reconquête catholique des campagnes après la révolution). Au cours de la cérémonie dirigée par M. Pasquier, curé de Saint-Porchaire à Poitiers et M. Marsault, aumônier du collège royal, le 17 décembre 1826, les personnes présentes affirment avoir vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel. Le procès-verbal du miracle est rédigé quelques jours plus tard, l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé ouvre une enquête canonique fin janvier 1827, le miracle est reconnu par lui presque un an après…

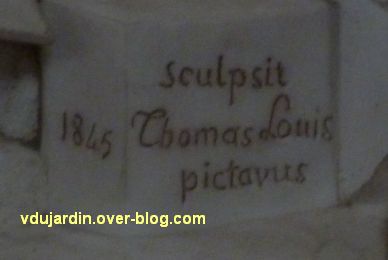

Mais le plus intéressant est le relief apposé en bas. Il représente le « miracle de la croix » à Migné-Auxances. En 1826, l’évêque devait bénir une nouvelle croix de mission à Migné (c’était la grande période des missions, reconquête catholique des campagnes après la révolution). Au cours de la cérémonie dirigée par M. Pasquier, curé de Saint-Porchaire à Poitiers et M. Marsault, aumônier du collège royal, le 17 décembre 1826, les personnes présentes affirment avoir vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel. Le procès-verbal du miracle est rédigé quelques jours plus tard, l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé ouvre une enquête canonique fin janvier 1827, le miracle est reconnu par lui presque un an après… Le relief est signé « sculpsit / Thomas Louis / pictavius / 1845 « .

Le relief est signé « sculpsit / Thomas Louis / pictavius / 1845 « .

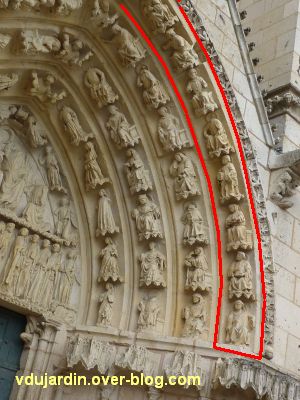

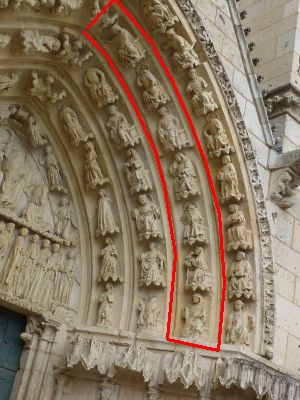

Comme d’autres portail de la même époque (par exemple au même emplacement mais dans une représentation différente sur le portail nord de la façade de la cathédrale de Paris ou sur le portail central du transept nord de la cathédrale de Chartres), il est consacré à la dormition de la Vierge. Jusqu’à ce que Pie XII fasse de l’Assomption (la montée au ciel de Marie, fêtée le 15 août) un dogme pour l’église catholique en 1950, la dormition désignait à la fois la mort de Marie et la montée au ciel de son âme. Le tympan est partagé en deux registres, avec en bas Marie sur son lit de mort et en haut, le Christ couronnant sa mère.

Comme d’autres portail de la même époque (par exemple au même emplacement mais dans une représentation différente sur le portail nord de la façade de la cathédrale de Paris ou sur le portail central du transept nord de la cathédrale de Chartres), il est consacré à la dormition de la Vierge. Jusqu’à ce que Pie XII fasse de l’Assomption (la montée au ciel de Marie, fêtée le 15 août) un dogme pour l’église catholique en 1950, la dormition désignait à la fois la mort de Marie et la montée au ciel de son âme. Le tympan est partagé en deux registres, avec en bas Marie sur son lit de mort et en haut, le Christ couronnant sa mère. Dans le registre inférieur donc, Marie repose morte sur son lit, encadré d’un archange à son pied et à sa tête (on les reconnaît à leurs ailes, ils sont chargés d’emporter Marie vers le ciel, ils tiennent déjà son linceul), et des douze apôtres (avec leurs auréoles, certains barbus, d’autres non) derrière et de part et d’autre de ce lit et du Christ.

Dans le registre inférieur donc, Marie repose morte sur son lit, encadré d’un archange à son pied et à sa tête (on les reconnaît à leurs ailes, ils sont chargés d’emporter Marie vers le ciel, ils tiennent déjà son linceul), et des douze apôtres (avec leurs auréoles, certains barbus, d’autres non) derrière et de part et d’autre de ce lit et du Christ. Voici à gauche du lit trois apôtres et l’ange. Celui tout à gauche tient un seau à eau bénite dont on voit même dépasser le goupillon sur la gauche.

Voici à gauche du lit trois apôtres et l’ange. Celui tout à gauche tient un seau à eau bénite dont on voit même dépasser le goupillon sur la gauche. Voici les apôtres situés à droite du lit.

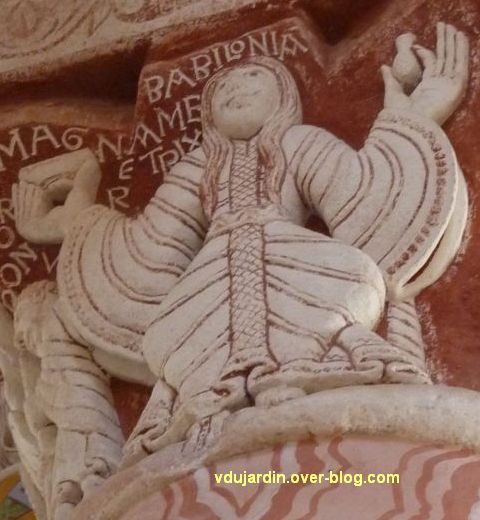

Voici les apôtres situés à droite du lit. Tout à gauche, un ange regarde la scène de la dormition tout en participant à l’autre scène qui se développe sur le rouleau (voir ci-dessous). Il a les pieds sur les flots ou des nuages et en dessous de lui se trouve un personnage recroquevillé. On retrouve la même disposition sur le portail sud consacré à la vie de saint Thomas.

Tout à gauche, un ange regarde la scène de la dormition tout en participant à l’autre scène qui se développe sur le rouleau (voir ci-dessous). Il a les pieds sur les flots ou des nuages et en dessous de lui se trouve un personnage recroquevillé. On retrouve la même disposition sur le portail sud consacré à la vie de saint Thomas. Voici un détail de ce personnage, une femme en raison du voile qui couvre ses cheveux.

Voici un détail de ce personnage, une femme en raison du voile qui couvre ses cheveux. L’ange à droite, comme le précédent, regarde la scène de la dormition tout en participant à la gloire de Dieu. Il porte, comme son vis à vis, un encensoir qui peut participer des deux scènes. Il a lui aussi les pieds sur un petit personnage.

L’ange à droite, comme le précédent, regarde la scène de la dormition tout en participant à la gloire de Dieu. Il porte, comme son vis à vis, un encensoir qui peut participer des deux scènes. Il a lui aussi les pieds sur un petit personnage. Voici le détail du personnage recroquevillé (prosterné) sous les pieds de l’ange à droite. Pour Marie-Thérèse Camus, qui suit l’avis de Chiara Piccinini, il s’agit également d’une femme, même si je trouve que son voile est moins facile

Voici le détail du personnage recroquevillé (prosterné) sous les pieds de l’ange à droite. Pour Marie-Thérèse Camus, qui suit l’avis de Chiara Piccinini, il s’agit également d’une femme, même si je trouve que son voile est moins facile

Passons maintenant sur le quatrième rouleau en partant de l’intérieur, ou l’avant-dernier en partant de l’extérieur, toujours dans la partie droite.

Passons maintenant sur le quatrième rouleau en partant de l’intérieur, ou l’avant-dernier en partant de l’extérieur, toujours dans la partie droite.

Et voici les trois derniers pour aujourd’hui…

Et voici les trois derniers pour aujourd’hui… Pour cette semaine,

Pour cette semaine,  Je file d’abord à la cathédrale avec une idée bien précise en tête, prendre la crucifixion de saint Pierre sur la maîtresse vitre (le grand vitrail central derrière le chœur) datée des environs de 1162… (juste à la transition art roman / art gothique, une commande d’Alienor d’Aquitaine et de Henri II, roi d’Angleterre) Et oui, saint Pierre a été crucifié tête en bas, je vous ai déjà montré une scène similaire, à peine plus anciennes, sur la façade romane de l’église Saint-Pierre à

Je file d’abord à la cathédrale avec une idée bien précise en tête, prendre la crucifixion de saint Pierre sur la maîtresse vitre (le grand vitrail central derrière le chœur) datée des environs de 1162… (juste à la transition art roman / art gothique, une commande d’Alienor d’Aquitaine et de Henri II, roi d’Angleterre) Et oui, saint Pierre a été crucifié tête en bas, je vous ai déjà montré une scène similaire, à peine plus anciennes, sur la façade romane de l’église Saint-Pierre à  Juste derrière chez moi, sur les métopes du

Juste derrière chez moi, sur les métopes du  Mais l’art roman comme l’art gothique sont des arts de la contorsion, aiment jouer avec l’endroit et l’envers… Petit passage par la façade de

Mais l’art roman comme l’art gothique sont des arts de la contorsion, aiment jouer avec l’endroit et l’envers… Petit passage par la façade de  Les animaux du baptistère Saint-Jean, eux aussi romans, se contorsionnent quant à eux sur les modillons (ces pierres qui portent la corniche et dont l’extrémité visible est souvent sculptée). Celui du haut est dans une position très classique à cette époque, le corps dans un sens et la tête retournée dans l’autre… Celui du bas est beaucoup plus rare, il a les pattes collées au plafond… Endroit? Envers?

Les animaux du baptistère Saint-Jean, eux aussi romans, se contorsionnent quant à eux sur les modillons (ces pierres qui portent la corniche et dont l’extrémité visible est souvent sculptée). Celui du haut est dans une position très classique à cette époque, le corps dans un sens et la tête retournée dans l’autre… Celui du bas est beaucoup plus rare, il a les pattes collées au plafond… Endroit? Envers? On saute environ un siècle, et nous voici en haut dans la nef de la cathédrale et en bas, dans celle de l’église

On saute environ un siècle, et nous voici en haut dans la nef de la cathédrale et en bas, dans celle de l’église  A Sainte-Radegonde, il y a aussi les petits

A Sainte-Radegonde, il y a aussi les petits  Et sur la façade occidentale de Notre-Dame de la Couldre à Parthenay (une série de photographies prises il y a une dizaine de jours, que je n’ai pas encore triée), l’archange tête en bas vient annoncer à Marie qu’elle porte en elle l’Enfant Jésus… Une représentation de l’Annonciation assez différente de celle que je vous ai montrée sur la façade de

Et sur la façade occidentale de Notre-Dame de la Couldre à Parthenay (une série de photographies prises il y a une dizaine de jours, que je n’ai pas encore triée), l’archange tête en bas vient annoncer à Marie qu’elle porte en elle l’Enfant Jésus… Une représentation de l’Annonciation assez différente de celle que je vous ai montrée sur la façade de  Et pour terminer, hors sujet, mais comme je suis passée juste à côté… La plaque de la

Et pour terminer, hors sujet, mais comme je suis passée juste à côté… La plaque de la

Je vais présenter l’article dans l’ordre biblique des événements…On commence par le tailloir, qui se lit à peu près de gauche à droite en illustrant le deuxième chapitre de l’Évangile de Matthieu.

Je vais présenter l’article dans l’ordre biblique des événements…On commence par le tailloir, qui se lit à peu près de gauche à droite en illustrant le deuxième chapitre de l’Évangile de Matthieu. Je ne comprends pas trop la première scène, et oui, c’est mal parti… Un arbre, des oiseaux aux ailes déployées qui semblent attaquer un homme agenouillé devant eux, et sur la droite, un personnage debout dans un décor d’architecture.

Je ne comprends pas trop la première scène, et oui, c’est mal parti… Un arbre, des oiseaux aux ailes déployées qui semblent attaquer un homme agenouillé devant eux, et sur la droite, un personnage debout dans un décor d’architecture. On tourne un peu, et on voit derrière Hérode assis sur son trône un ange… ou plutôt, un démon, ailé mais à la tête monstrueuse, le diable qui souffle les idées à Hérode.

On tourne un peu, et on voit derrière Hérode assis sur son trône un ange… ou plutôt, un démon, ailé mais à la tête monstrueuse, le diable qui souffle les idées à Hérode.

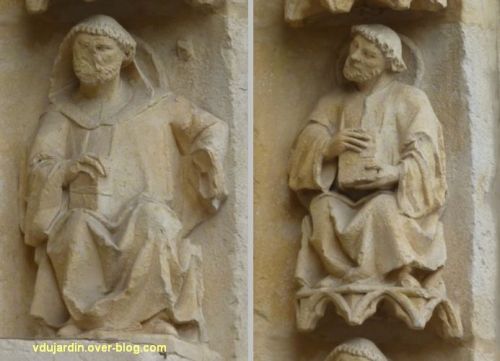

Voici les scribes, un jeune imberbe à gauche et un plus âgé droite.

Voici les scribes, un jeune imberbe à gauche et un plus âgé droite. Et voici Hérode sur son trône suivi du démon qui lui met la main sur l’épaule…

Et voici Hérode sur son trône suivi du démon qui lui met la main sur l’épaule… Sur la dernière scène du tailloir, ça se gâte pour Hérode. Le peuple à pied suit les rois mages à cheval. Tous suivent l’étoile (qu’ils montrent tous du doigt) et vont aller rendre hommage à Jésus.

Sur la dernière scène du tailloir, ça se gâte pour Hérode. Le peuple à pied suit les rois mages à cheval. Tous suivent l’étoile (qu’ils montrent tous du doigt) et vont aller rendre hommage à Jésus. Ensuite, il faut descendre sous la corbeille du chapiteau tout à droite. Nous y voyons la fuite en Égypte (Matthieu 2, 13-15) : Joseph ayant appris par un songe le projet de massacre des enfants par Hérode a décidé de fuir en Égypte avec Marie et Jésus et d’y rester jusqu’à la mort d’Hérode. Vous pouvez voir une autre fuite en Égypte à Poitiers, plus ancienne (romane, du 11e siècle), sur un chapiteau du transept sud dans

Ensuite, il faut descendre sous la corbeille du chapiteau tout à droite. Nous y voyons la fuite en Égypte (Matthieu 2, 13-15) : Joseph ayant appris par un songe le projet de massacre des enfants par Hérode a décidé de fuir en Égypte avec Marie et Jésus et d’y rester jusqu’à la mort d’Hérode. Vous pouvez voir une autre fuite en Égypte à Poitiers, plus ancienne (romane, du 11e siècle), sur un chapiteau du transept sud dans  Marie monte son âne en amazone, avec son enfant sur les genoux. Derrière elle, un décor végétal.

Marie monte son âne en amazone, avec son enfant sur les genoux. Derrière elle, un décor végétal. Derrière Marie se tient un personnage très endommagé, pas facile à identifier. Même si les ailes ne sont pas visibles, j’y aurais bien vu l’ange du songe de Joseph, mais sans aucune garantie.

Derrière Marie se tient un personnage très endommagé, pas facile à identifier. Même si les ailes ne sont pas visibles, j’y aurais bien vu l’ange du songe de Joseph, mais sans aucune garantie.

Tout à gauche, Hérode, toujours assis, et toujours conseillé par un mauvais génie… Ici, on voit très bien ses ailes, sa nudité (par opposition aux riches vêtements des anges) et sa tête simiesque.

Tout à gauche, Hérode, toujours assis, et toujours conseillé par un mauvais génie… Ici, on voit très bien ses ailes, sa nudité (par opposition aux riches vêtements des anges) et sa tête simiesque. Devant se déroule le massacre proprement (salement?) dit.

Devant se déroule le massacre proprement (salement?) dit. Voici un détail des enfants morts…

Voici un détail des enfants morts…

Le premier chapiteau à gauche montre l’Annonciation (Luc 1, 26-38). Sur la gauche se tient l’archange Gabriel qui annonce à Marie, debout devant lui, sa grossesse. Marie est coiffée d’un voile assez couvrant et tient un livre dans la main gauche. Tous les personnages sont richement vêtus.

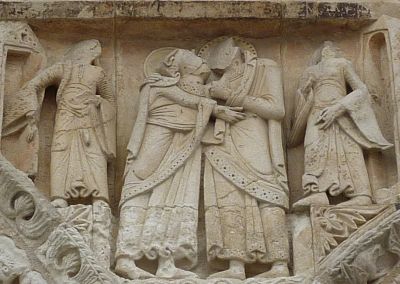

Le premier chapiteau à gauche montre l’Annonciation (Luc 1, 26-38). Sur la gauche se tient l’archange Gabriel qui annonce à Marie, debout devant lui, sa grossesse. Marie est coiffée d’un voile assez couvrant et tient un livre dans la main gauche. Tous les personnages sont richement vêtus. Le dernier chapiteau à droite montre la Visitation (Luc 1, 39-56). Il s’agit de la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Les deux femmes, voilées, s’enlacent.

Le dernier chapiteau à droite montre la Visitation (Luc 1, 39-56). Il s’agit de la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Les deux femmes, voilées, s’enlacent. Au centre, sur la gauche, on trouve l’adoration des mages (Matthieu 2, 11) : les trois rois mages, couronnés, viennent offrir leurs présents à la vierge Marie, assise à droite de la scène avec Jésus sur ses genoux. Les rois mages sont couronnés et se tiennent devant un fond d’arbres luxuriants.

Au centre, sur la gauche, on trouve l’adoration des mages (Matthieu 2, 11) : les trois rois mages, couronnés, viennent offrir leurs présents à la vierge Marie, assise à droite de la scène avec Jésus sur ses genoux. Les rois mages sont couronnés et se tiennent devant un fond d’arbres luxuriants. Voici un détail du premier mage (celui à droite), qui a une position un peu bizarre, en plein mouvement… genoux fléchis, le corps penché en arrière.

Voici un détail du premier mage (celui à droite), qui a une position un peu bizarre, en plein mouvement… genoux fléchis, le corps penché en arrière. Et enfin, la Vierge avec Jésus sur ses genoux, qui attend leur visite.

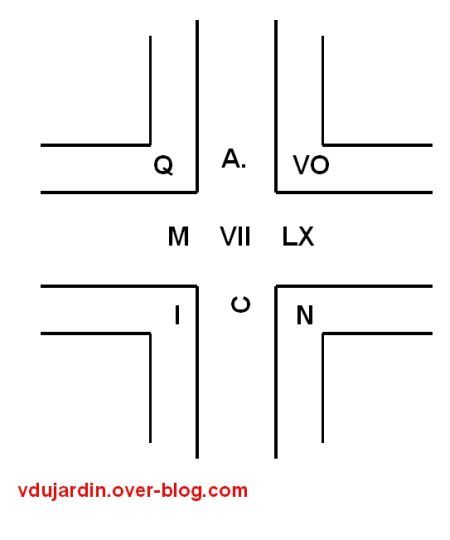

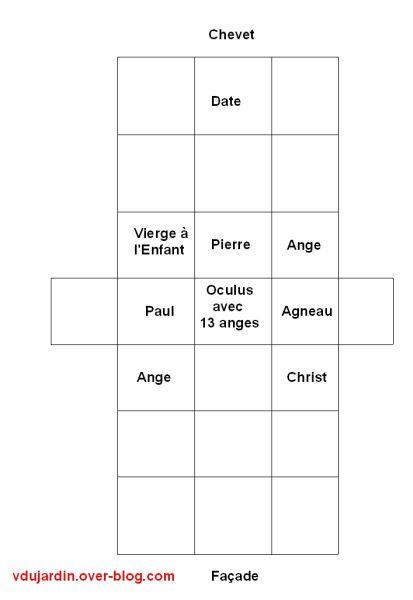

Et enfin, la Vierge avec Jésus sur ses genoux, qui attend leur visite. Il existe dans la cathédrale de Poitiers des clefs de voûte très intéressantes, hélas pas facile à photographier avec un appareil ordinaire et sans éclairage. Si vous voulez les voir vraiment, il faut que vous alliez les voir sur place avec des jumelles ou dans le livre que je vous ai signalé en fin d’article (page 48 pour la première, pages 133-135 pour les autres). La première se trouve dans la dernière travée centrale du chœur (juste devant le grand vitrail). Elle porte l’inscription « IN QUO A(nno) MCLXVII », en cette année 1167. Mais elle est écrite de manière curieuse. Vous avez la nervure centrale et les petits bourrelets autour. Dans les angles en bas de ce dernier, vous avez I d’un côté, N de l’autre. Sur la nervure en haut, A à gauche, VO à droite. Le A. pour Anno se trouve entre le Q et le VO. Ensuite, il faut lire en tournant. Sur la barre horizontale de la nervure, vous pouvez lire à gauche le M, en bas le C écrit tourné vers le haut, à droite le LX et au centre VII.

Il existe dans la cathédrale de Poitiers des clefs de voûte très intéressantes, hélas pas facile à photographier avec un appareil ordinaire et sans éclairage. Si vous voulez les voir vraiment, il faut que vous alliez les voir sur place avec des jumelles ou dans le livre que je vous ai signalé en fin d’article (page 48 pour la première, pages 133-135 pour les autres). La première se trouve dans la dernière travée centrale du chœur (juste devant le grand vitrail). Elle porte l’inscription « IN QUO A(nno) MCLXVII », en cette année 1167. Mais elle est écrite de manière curieuse. Vous avez la nervure centrale et les petits bourrelets autour. Dans les angles en bas de ce dernier, vous avez I d’un côté, N de l’autre. Sur la nervure en haut, A à gauche, VO à droite. Le A. pour Anno se trouve entre le Q et le VO. Ensuite, il faut lire en tournant. Sur la barre horizontale de la nervure, vous pouvez lire à gauche le M, en bas le C écrit tourné vers le haut, à droite le LX et au centre VII.